3 グローバルな安全保障

(1)地域安全保障

国際社会では、インド太平洋地域を中心に、歴史的なパワーバランスの変化が生じている。この地域に安全保障上の課題が多く存在する中で、同盟国・同志国などと連携していく必要があり、特に、日米同盟の抑止力・対処力を一層強化することはこれまで以上に重要である。また、日本自身の防衛力も抜本的に強化していく。同時に、各国との二国間及び多国間の安全保障協力の強化に積極的に取り組むことで、地域における安全保障環境を日本にとって望ましいものとしていく取組を続けている。

オーストラリアとは、首脳及び外相レベルで両国の「特別な戦略的パートナーシップ」の更なる深化及び「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の実現に向け、同志国と共に、引き続き連携を強化していくことで一致している。8月には自衛隊とオーストラリア国防軍との間の共同訓練や災害救助などの両国部隊間の協力活動の実施を円滑にする、日豪部隊間協力円滑化協定が発効し、直後には、同協定の下、F-35戦闘機が両国を相互訪問する共同訓練が実施された。9月に実施した日豪首脳会談及び日豪外相会談では、同協定の下で共同訓練が実施されてきていることを歓迎し、新たな「安全保障協力に関する日豪共同宣言」5で示した方向性の下、両国の安全保障協力を強化していくことで一致した。「瀬取り」6を含む違法な海上活動については、オーストラリア軍の艦艇が5月下旬及び10月下旬から11月中旬に、航空機が2月上旬から3月上旬までの間及び8月下旬から9月中旬までの間に日本周辺海域において警戒監視活動を行った。また、12月には第5回日豪サイバー政策協議を開催し、両国のサイバーセキュリティ戦略や政策、二国間及び国連などの多国間での協力、能力構築支援などの幅広い論点について意見交換を行った。

インドとは、3月の岸田総理大臣のインド訪問、5月のG7広島サミット、9月のG20ニューデリー・サミットの機会に3度の首脳会談を行い、「日印特別戦略的グローバル・パートナーシップ」を更に発展させていくことを確認した。実務レベルでは、9月に第5回日・インド・サイバー協議を開催し、両国のサイバー政策やサイバーセキュリティ戦略、両国が直面しているサイバー空間の脅威、5G・オープンRAN技術の発展について意見交換を行い、また、能力構築支援関連の二国間協力や国連、日米豪印における協力についても議論を行った。また、9月には両国で初めてとなる統合幕僚協議が開催され、これまで軍種ごとの協力が中心であった防衛協力を統合レベルに進展させることで一致した。

韓国とは、3月の日韓首脳会談で、多岐にわたる分野で政府間の意思疎通を活性化することで一致して以降、安全保障分野においても対話が活発化し、4月には、約5年ぶりに日韓安全保障対話が開催された。また、様々な国際会議などの機会も活用しつつ、日韓・日米韓の首脳、外相、防衛相、国家安全保障局長などの間で会談を行い、北朝鮮への対応やFOIPの実現に向けた緊密な連携を確認した。さらに、6月の日米韓防衛相会談、9月の日米韓防衛相電話会談、11月の日米韓防衛相テレビ会談なども踏まえ、3か国による共同訓練など(2月、4月、7月、8月、9月、10月、11月)を実施し、地域の安全保障上の課題に対応するための更なる3か国協力を推進している。12月には、首脳間の合意に基づき、日米韓3か国で北朝鮮のミサイル警戒データのリアルタイム共有メカニズムの運用を開始し、また、複数年にわたる3か国の訓練計画を共同で策定した。

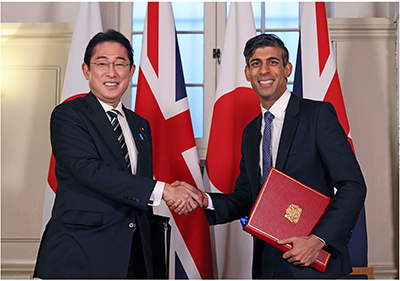

「グローバルな戦略的パートナー」である英国とは、自衛隊と英国軍との間の共同訓練や災害救助などの両国部隊間の協力活動の実施を円滑にする日英部隊間協力円滑化協定について、2022年5月の日英首脳会談で大枠合意を確認した後、2023年1月には、日英首脳会談の機会に岸田総理大臣とスナク首相の間で署名を行い、安全保障・防衛協力を一層深化させることで一致した。その後、本協定は10月に発効し、11月には、日本国内において陸上自衛隊と英国陸軍との実動訓練「ヴィジラント・アイルズ23」を実施し、本協定を初めて適用した。2022年12月には、日本・英国・イタリア3か国による次期戦闘機の共同開発である「グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)7」について決定・公表し、本協力が今後数十年にわたって世界の安全、安定、繁栄の礎となることを期待するとの認識で一致した。また、12月には、日本・英国・イタリア3か国で「グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約(GIGO8設立条約)」に署名し、2035年の開発完了に向けて、引き続き3か国が結束して様々な課題を乗り越える確固たる意志を確認した。「瀬取り」を含む違法な海上活動については、英国軍の艦艇が1月上旬に東シナ海を含む日本周辺海域において警戒監視活動を行った。また、2月には第7回日英サイバー協議を開催し、両国のサイバーセキュリティ戦略や政策、国連を含む国際場裡(り)における協力、能力構築支援などの幅広い論点について意見交換を行ったほか、5G・オープンRAN技術を含む関連する政策についても議論した。11月には、第5回日英外務・防衛閣僚会合(「2+2」)も開催し、4閣僚は法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化に向け、日英関係を一層強化していくことを確認し、共同声明を発出した。

(1月11日、英国・ロンドン 写真提供:内閣広報室)

「特別なパートナー」であるフランスとも、2022年1月に第6回日仏外務・防衛閣僚会合(「2+2」)を実施し、インド太平洋での協力を一段と高いレベルに引き上げ、地域情勢や国際社会の諸課題への対応における連携を更に促進していくことで一致した。4月上旬以降にはフリゲート、10月上旬から同月下旬までの間には哨(しょう)戒機が東シナ海を含む日本周辺海域に派遣され、「瀬取り」を含む違法な海上活動に対して警戒監視活動を実施した。1月の日仏首脳会談では、両首脳は、両国のアセットの往来や日仏共同訓練など、実質的な協力が進展していることを歓迎し、両国の連携を深めていくことで一致した。5月の第7回日仏外務・防衛閣僚会合(「2+2」)では、フランス側から、インド太平洋地域に対する同国の強いコミットメントが改めて示され、4閣僚は、サイバー、宇宙、経済安全保障などの分野における日仏協力についても意見交換を行い、日仏防衛協力・交流を高く評価し、係る協力・交流や防衛装備・技術協力を深化させていくことで一致した。また、11月には第7回日仏サイバー協議を開催し、両国のサイバーセキュリティ戦略や政策、二国間及び多国間協力、5G技術、サイバーセキュリティ分野の人材育成を含む能力構築支援などについて、幅広く意見交換を行った。12月には、日仏首脳電話会談において、日仏協力のロードマップを発出し、「特別なパートナー」の関係を一層飛躍させることで一致した。

ドイツとは、9月、自衛隊とドイツ軍との間の共同活動を促進するため、両国部隊間で物品・役務の提供を円滑かつ迅速に行うことを可能とする日独物品役務相互提供協定(日独ACSA9)の交渉を開始し、11月、実質合意に至った。

イタリアとは、2022年5月の首脳会談において、海上自衛隊とイタリア海軍のアデン湾における共同訓練やイタリア空軍による航空自衛隊パイロットの育成など日伊安全保障協力の進展を歓迎したほか、イタリアがEUのインド太平洋戦略に基づいてインド太平洋に関する文書を策定したことを評価した。また、2023年1月の日伊首脳会談では、2022年末に発表されたGCAPを歓迎し、日伊関係を「戦略的パートナー」に格上げすることで一致したほか、外務・防衛当局間の協議を立ち上げ、安全保障分野での連携を更に推進することで一致した。さらにイタリアは、2023年6月にはイタリア海軍のフリゲート艦「フランチェスコ・モロジーニ」を横須賀に、8月にはイタリア空軍機F-35Aなどを小松基地に派遣し、それぞれ共同訓練を実施した。また、12月には、日本・英国・イタリア3か国でGIGO設立条約に署名した。

東南アジア諸国連合(ASEAN)は、地政学的要衝に位置しており、日本にとって重要なシーレーンに面している。ASEANの安定と繁栄は、東アジア地域のみならず国際社会の安定と繁栄にとっても極めて重要である。6月3日にはシンガポールとの間で防衛装備品・技術移転協定に署名した(同日発効)。10月には、日本として完成装備品の初の移転案件である警戒管制レーダー1基目がフィリピンに納入された。11月には、日比部隊間協力円滑化協定の交渉開始で一致した。また、海洋における法の支配を確保するため、日本は、フィリピン、マレーシア、ベトナム、インドネシアなどの海上保安機関を対象として法執行能力向上のための支援を継続して実施している。6月には、初めて日本・米国・フィリピン3か国の海上保安機関間での合同訓練が実施された。

カナダとは、2022年10月の外相会談において発表した、「自由で開かれたインド太平洋に資する日加アクションプラン」に関し、2023年5月のG7広島サミットの際の首脳会談などにおいて、情報保護協定の交渉実施を始めとする両国間の協力の着実な進展を歓迎した。2023年、カナダは軍艦3隻をインド太平洋地域に派遣し活動を行うなど、同地域への関与をますます深めている。また、1月の岸田総理大臣のカナダ訪問の際の首脳会談では、岸田総理大臣から新たな国家安全保障戦略などに基づいて、反撃能力の保有を含む防衛力の抜本的強化及び防衛予算の増額を決定したと述べたのに対し、トルドー首相から全面的な支持を得たほか、地域の平和と安定のため緊密に連携していくことで一致した。カナダ軍との共同訓練については、2017年以降毎年実施している日加共同訓練「KAEDEX」を6月に実施したほか、10月には日本・米国・フィリピン・カナダ・英国間の共同訓練「EXERCISE SAMASAMA」などの複数の多国間共同訓練を実施した。「瀬取り」を含む違法な海上活動については、カナダ軍の艦艇が6月上旬及び9月上旬から11月上旬に、航空機が4月上旬から5月中旬及び10月上旬から11月上旬までの間、日本周辺海域において警戒監視活動を行った。

北大西洋条約機構(NATO)とは、7月に岸田総理大臣が出席したNATO首脳会合において、欧州・大西洋とインド太平洋の安全保障は不可分との認識の下、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化に向け、連携を更に強化していくことで一致した。この際、日・NATO協力を新たな高みに引き上げる新たな協力文書である「国別適合パートナーシップ計画(ITPP:Individually Tailored Partnership Programme)」を策定し、伝統的な分野に加えて、サイバー、新興破壊技術、宇宙、戦略的コミュニケーションなどの新たな分野での協力も進めることで一致した。また、11月には初の日・NATOサイバー対話を開催し、双方のサイバー政策、サイバー分野における今後の日・NATO協力などの幅広い論点について意見交換を行った。

欧州連合(EU)とは、7月の日・EU定期首脳協議において、現下の厳しい安全保障環境の下、EUがインド太平洋への関与を強めていることを歓迎し、外相級の日・EU戦略対話の立上げ、海洋安全保障、サイバー、ハイブリッド脅威、軍縮不拡散等での安全保障パートナーシップ促進などを確認した。また、11月には第5回日・EUサイバー対話を開催し、双方のサイバーセキュリティ戦略・政策、日・EU間及び国連などの多国間での協力、能力構築支援などの幅広い論点について意見交換を行った。

中国との間には、日本固有の領土である尖閣諸島周辺海域での領海侵入、十分な透明性を欠いた軍事力の広範かつ急速な増強や日本周辺海空域における中国軍の活動の拡大・活発化など、様々な懸案が存在している。引き続き首脳会談や外相会談などのハイレベルの機会を活用して、中国側に対して主張すべきは主張し、責任ある行動を強く求めていく。中国の軍事動向は日本にとって深刻な懸念事項であり、日中安保対話などの安全保障分野の対話や交流のチャネルの重層的な構築に努め、政策面での意思疎通を図り、また、日本の懸念を伝達し、国防政策や軍事力に係る透明性の向上や日本を含む地域と安全保障環境に資する具体的な行動の改善を働きかけている。2018年に運用開始された日中防衛当局間の海空連絡メカニズムは、相互理解及び相互信頼の増進や不測の衝突の回避を目的としており、2023年5月には、同メカニズム下でのホットラインの運用が開始された。

中東地域の平和と安定は、日本を含む国際社会の平和と繁栄にとって極めて重要である。また、世界における主要なエネルギーの供給源であり、日本の原油輸入の約9割を依存する同地域において、日本関係船舶の航行の安全を確保することは非常に重要である。2019年12月には、中東地域における平和と安定及び日本関係船舶の安全確保のため、日本独自の取組として、(ア)中東の緊張緩和と情勢の安定化に向けた更なる外交努力、(イ)関係業界との綿密な情報共有を始めとする航行安全対策の徹底及び(ウ)情報収集態勢強化のための自衛隊の艦艇及び航空機の活用について閣議決定し、2020年1月から中東の海域における情報収集活動を継続して実施している。また、6月には第1回日・ヨルダン・サイバーセキュリティ協議を開催し、双方のサイバーセキュリティ政策、脅威認識などについて議論した。さらには、5月に、アラブ首長国連邦との間で、中東地域の国との間では初となる防衛装備品・技術移転協定の署名を行い、2024年1月に同協定が発効した。

これらに加え、日本は、東アジア首脳会議(EAS)、ASEAN地域フォーラム(ARF)、拡大ASEAN国防相会議(ADMMプラス)など、地域における多国間の枠組みに積極的に参加・貢献し、地域の安全保障面での協力強化に取り組んでいる。この中でもARFは、政治・安全保障問題に関する対話と協力を通じたアジア太平洋地域の安全保障環境の向上を目的とし、北朝鮮やEUといった多様な主体が参加する重要な安全保障対話の枠組みである。また、各種取組を通じた信頼醸成に重点を置いている観点からも重要なフォーラムであり、7月には、30回目となるARF閣僚会合が開催され、ウクライナ、台湾、東シナ海・南シナ海、北朝鮮、ミャンマーなどの地域・国際情勢を中心に率直な意見交換を行った。また、日本は、これまで海上安全保障、不拡散・軍縮、テロ・国境を越える犯罪対策、災害救援及びICTセキュリティの全ての会期間会合(ISM)において共同議長国を務めるなど、積極的に貢献している。

さらに、日本は、安全保障政策の発信や意見交換の場として、政府間協議(トラック1)のみならず政府関係者と民間有識者双方が出席する枠組み(トラック1.5)も活用するなど、日本の安全保障政策に対する各国の理解促進を図り、地域における協力促進や信頼醸成に取り組んでいる。

(2)経済安全保障

ア 経済安全保障を取り巻く動向

近年、安全保障と経済を横断する領域で様々な課題が顕在化しており、安全保障の裾野が急速に拡大している。例えば、窃取され又は流出した先端的な民生技術が他国において軍事転用されるおそれ、外国政府の影響を受けたサプライヤーが情報通信など重要インフラ施設の安定的な運用を害するおそれ、重要な物資の他国への過度な依存に伴う供給途絶のおそれ、サプライチェーン上の優位性や自国市場の購買力を梃子(てこ)に政治的目的を達しようと他国が講じる経済的威圧を受けるおそれなどが生じている。

経済的手段に関連したこうした様々な脅威が生じていることを踏まえ、日本の平和と安全や経済的な繁栄などの国益を経済上の措置を講じて確保すること、すなわち経済安全保障の重要性が高まっている。2022年5月には、サプライチェーンの強靱(じん)化、基幹インフラの安全性と信頼性の確保、先端的な重要技術の開発支援、特許出願の非公開の四つを柱とする経済安全保障推進法が成立し、順次制度運用が開始されるなど、日本でも取組が加速している。同年12月に日本政府が新たに策定した「国家安全保障戦略」でも、経済的手段を通じた様々な脅威が存在していることを踏まえ、日本の自律性の向上、技術などに関する日本の優位性、不可欠性の確保などに向けた必要な経済施策に関する考え方を整理し、総合的、効果的かつ集中的に措置を講じていくことが記されている。また、経済安全保障の取組を強化・推進するため、2021年11月からは、内閣総理大臣を議長とし、外務大臣が構成員である経済安全保障推進会議が開催されている。

また、2023年6月に閣議決定した新たな「開発協力大綱」においては、開発の観点からもサプライチェーンの脆(ぜい)弱性によって多様な分野で負の影響が生じ得ることが明らかになったことを踏まえ、日本の開発協力の重点的取組の一つとして、開発途上国の経済社会の自律性・強靭性を強化するため、サプライチェーンの強靭化・多様化や経済の多角化、重要鉱物資源の持続可能な開発、食料の安定供給・確保などのための協力を推進していくことを掲げた。これらの取組は、開発途上国の持続的成長のみならず日本にとっても重要であり、これらの課題解決に資する人材育成・法制度整備、周辺インフラ整備などの支援に積極的に取り組んでいくこととしている。

イ 各国の最近の取組状況

経済安全保障を推進する取組は、ほかの主要国でも近年急速に進展している。

米国は、これまでも技術の優位性の維持やサプライチェーンリスクへの対応の観点からの規制・振興措置を率先して導入・運用してきている。2月、司法省及び商務省は、米国の先端技術を不法獲得・使用から守ることを目的とした「創造的技術攻撃部隊」を立ち上げた。また、8月、バイデン大統領は対外投資規制に関する大統領令を発表し、新たな規制の策定を財務長官に指示した。10月には、商務省が、機微技術の軍事転用などに対する懸念から、人工知能(AI)処理やスーパーコンピューターに利用される半導体及び先進的な半導体製造に利用される半導体製造装置などを適切に管理するための半導体輸出管理措置の改定を行った。

EUは、重要技術や重要物資などの供給途絶リスクへの強靱性を高めることを「戦略的自律性」という概念の下で推進している。1月、域外国政府の補助金を受けた企業のEU域内市場での活動につき、補助金による市場歪(わい)曲的な効果が疑われる場合には、欧州委員会が審査などをすることを可能にする「外国補助金規則案」が発効した。6月には、欧州委員会が「欧州経済安全保障戦略」を公表した。同戦略では、サプライチェーンの脆弱性、重要インフラへの物理的・サイバーセキュリティ上のリスク、技術流出、貿易政策の武器化・経済的威圧を経済安全保障上のリスクとして特定し、それに対する具体的措置を示している。なお、欧州委員会は2021年12月、EU加盟国に対する経済的威圧を行う第三国に対し、協議などによっても中止に至らない場合、最終的な手段として対抗措置を発動するための手続や基準などを規定する「反威圧措置(ACI)規則案」を発表し、2023年10月の欧州議会及びEU理事会における採択を経て、同年12月に発効した。

オーストラリアは、これまでも、自国が保護すべき技術の特定などを推進する方針を示す「サイバー・重要技術国際関与戦略」の策定(2021年4月)、機微な国家安全保障に係る土地・事業への投資審査制度の厳格化(2021年1月)、安全保障上のゲームチェンジャー技術に2016年から10年間で約600億円投資を行う「次世代テクノロジー基金」の設置など、国家の強靭性の確保や、資産・インフラなどの防護を国益として位置付け、具体的な取組を進めてきている。また、2021年12月には、重要インフラ強靱化のため、重要インフラに当たる部門や当該部門に課す義務を拡大し、サイバーセキュリティ・インシデント(事案)が発生した際の政府支援・介入措置について定めた重要インフラ保安法の改正法が発効した。

カナダは、2022年、「重要鉱物戦略」を発表し、重要鉱物の調査・探査からリサイクルまでの取組を強化した。日本との間では、同年にエネルギー安全保障分野での協力を含む「自由で開かれたインド太平洋に資する日加アクションプラン」に合意したほか、2023年9月にバッテリーサプライチェーン及び産業科学技術に関する二つの協力覚書に署名し、これらの分野での協力を一層加速化させている。また、韓国との間では2023年5月に、重要鉱物サプライチェーン、クリーンエネルギー移行及びエネルギー安全保障分野での協力に関する了解覚書に署名し、東南アジア諸国連合(ASEAN)との間でも同年9月に戦略的パートナーシップに合意し、食料安全保障及び栄養分野での協力強化に関する共同声明を発出するなど、インド太平洋地域における経済安全保障に関する取組を推進している。2024年1月には、国家安全保障に危険を及ぼし得る軍事、国防、国家安全保障機関リスト及び機微技術研究リストを公表し、これらに関連する大学、研究機関、研究所の傘下にある活動に従事、ないし資金や物品を受理した研究者が関与する同分野の研究に資金供与を行わないことを盛り込んだ「カナダの研究を保護するための新たな措置に関する声明」を発出した。

ウ 経済安全保障の推進に向けた外交上の取組

経済安全保障の推進において、外交が果たす役割は大きい。日本は、同盟国・同志国との連携の更なる強化、現行のルールを踏まえた対応、新たな課題に対応するルールの形成などについて、国際社会と協力しながら、積極的な外交を展開している。

同盟国・同志国との連携の更なる強化については、日米経済政策協議委員会(経済版「2+2」)や日英などの二国間の取組に加え、G7や、日米豪印、日米韓の連携などを活用し、共通認識の醸成や政策面での協調を行うなど、協力の拡大・深化を図ってきている。

現行のルールを踏まえた対応に関しては、他国による不公正な貿易政策や慣行に対し、WTO(世界貿易機関)協定・経済連携協定(EPA)・投資関連協定等の現行のルールとの整合性の観点などから、同志国と連携して是正の働きかけを行ってきている。また、同志国の取組も参考にしつつ、経済安全保障上の措置と通商ルールとの関係に関する情報収集・分析などを行い、日本の経済安全保障上の政策的ニーズが適切に満たされるよう努力してきている。

新しい課題に対応するルール形成に関しては、5G(第5世代移動通信システム)を含む重要・新興技術、経済的威圧など、既存の国際約束では十分に対応できず、更なる国際ルールの形成が必要とされる分野においては、同志国と連携しつつ引き続き国際的な議論をリードしていく。

エ 同盟国・同志国との連携

同盟国・同志国との連携については、前年に引き続き2023年も著しい進展が見られた。

G7の枠組みにおいて、4月のG7外相会合では、G7外相文書として初めて、経済的強靱性及び経済安全保障が独立した項目として設けられた。5月のG7広島サミットでは、経済的強靱性及び経済安全保障についてG7サミットとして初めて独立したセッションが設けられ、(1)サプライチェーンや基幹インフラの強靱化、(2)非市場的政策・慣行や経済的威圧への対応の強化、(3)重要・新興技術の適切な管理について、結束して対応していくことを確認した。同セッションを踏まえ、経済的強靭性及び経済安全保障に関する包括的かつ具体的なメッセージを「経済的強靭性及び経済安全保障に関するG7首脳声明」として発出した。こうした成果を踏まえ、10月のG7大阪・堺貿易大臣会合では、経済的威圧への対応及びサプライチェーンの強靱化において更なる進展を確認したほか、11月のG7外相会合でも、経済的強靱性及び経済安全保障についてG7を超えて国際的な連携を更に築くことを確認した。12月のG7首脳テレビ会議では、非市場的政策・慣行や経済的威圧への対応、サプライチェーンや基幹インフラの強靱化、機微技術の管理などの課題に緊密な連携の下で包括的に取り組んでいくことが重要であること、及び、広島サミットでの議論と「経済的強靱性及び経済安全保障に関するG7首脳声明」はその土台であり、今後ともG7として連携を強化していくことを確認した。

米国との間では、11月の日米経済版「2+2」において、インド太平洋地域におけるルールに基づく経済秩序の強化、経済的強靱性の強化及び重要・新興技術の育成・保護の二つの議題について議論を行った。両国は、インド太平洋地域の自由で公正な経済秩序の構築に向けて、非市場的政策・慣行や経済的威圧への対応に引き続き取り組むことで一致した。また、半導体、AI、量子、クリーンエネルギー、5Gなどの技術分野の育成・保護などについて協力を加速させていく方針を確認した。さらに、両国は、重要鉱物の安定供給確保に向けた連携や、エネルギー安全保障及び食料安全保障の確保に向けた協力などについて、具体的な連携を進めていく方針を確認した。

5月に広島で開催された日米豪印首脳会合では、サプライチェーン強靱性を強化し、5Gネットワークを含む重要・新興技術及び次世代電気通信技術へのアクセスを通じて、地域のデジタル連結性を改善させるための取組を強化していくことを共同声明において確認した。また、太平洋地域において初めてとなるオープンRAN10展開を確立するためにパラオとの協力を発表したほか、オープンRANの優位性、課題及び課題の克服可能性を評価した「オープンRANセキュリティ報告書」や、「重要・新興技術標準に関する日米豪印原則」を発表した。

8月に開催された日米韓首脳会合においても、経済安全保障分野における連携強化について意見交換が行われた。同会合で発出された日米韓首脳共同声明においては、日米韓3か国によるサプライチェーン早期警戒システムの試験運用開始に向けた緊密な連携、技術保護の取組に関する協力強化などについて一致した。

このほか、韓国との関係では、3月の日韓首脳会談で経済安全保障に関する協議を立ち上げることで一致し、2023年は同協議を3回実施した。また、12月に日韓ハイレベル経済協議第15回会合を開催し、経済安全保障分野に関して、経済的威圧や重要・新興技術、サプライチェーンなどについて意見交換を行い、引き続き連携していくことで一致した。

欧州諸国との関係では、5月に行われた日英首脳会談で、経済的威圧を含む経済安全保障上の課題について協力を深めることで一致した。これに際して発出された「強化された日英のグローバルな戦略的パートナーシップに関する広島アコード」においても、サプライチェーンの強靱化、あらゆる形態の強制的な又は威圧的な技術移転及び知的財産の窃取並びに輸出管理などの課題に共に取り組むことを確認し、経済的威圧及び公平な競争条件をゆがめる非市場的政策・慣行に対する懸念を共有し、強く反対した。10月の日・デンマーク戦略的パートナーシップの深化に関する首脳共同声明では、G7広島サミットにおいて採択された経済的強靱性及び経済安全保障に関するG7首脳声明を評価し、非市場的政策・慣行、経済的威圧その他の有害な慣行への対処を含め、経済安全保障に関する協力を強化することで一致した。12月の「日本国政府とノルウェー王国政府との間の戦略的パートナーシップに関する共同声明」でも同様の趣旨を確認した。

東南アジア諸国との関係では、2月の日・フィリピン首脳会談で発出された共同声明において、経済安全保障を促進する上での協力の強化を決定し、経済的威圧に対する懸念と強い反対を表明した上で、これに対処するための緊密な連携の重要性を強調した。4月に発表された「戦略的パートナーシップに関する日・バングラデシュ共同声明」でも、サプライチェーンの強靱性強化を含む経済安全保障及び経済的威圧などの課題に対抗するためのルールに基づく国際経済秩序の重要性について認識を共有した。11月の日・ベトナム関係を「アジアと世界における平和と繁栄のための包括的戦略的パートナーシップ」に格上げすることに関する共同声明では、経済安全保障を確保するための協力の重要性を確認し、透明で、多様で、安全で、持続可能な、信頼できるサプライチェーンの重要性を認識し、双方の利益のため、安定した生産活動を確保するためサプライチェーンの強靱性の強化を確認した。12月に発表された「包括的・戦略的パートナーシップに関する日・マレーシア共同声明」では、サプライチェーンの強靱性の強化を含む経済安全保障に関して協力する意図を共有し、ICT分野などにおける協力を促進することを確認した。

オ 経済的威圧への対応

また、上記ウに述べた新たな課題の中でも、グローバリゼーションの進展を背景として、国家間の経済的相互依存関係が深化する中、特定の国との経済的結び付きを利用して政治的目的を達成するために、濫用的、恣意的又は不透明な形で措置を講じ、もしくはそのように措置を講じると脅したりする経済的威圧がとりわけ問題となっている。このような経済的威圧は、自由で開かれたルールに基づく国際秩序に挑戦するものである(196ページ 特集参照)。

2022年12月の「国家安全保障戦略」でも、外国からの経済的威圧について効果的な取組を進めていく方針が示された。既存の国際約束では十分に対応しきれない分野の一つである経済的威圧に対しては、同盟国・同志国と連携しつつ、戦略的に国際世論を喚起しながら、国際社会としての共通認識を醸成していくことが重要である。2023年5月のG7広島サミットで発出された「経済的強靱性及び経済安全保障に関するG7首脳声明」においては、経済的威圧に対する共同の評価、準備、抑止及び対応を強化するため、「経済的威圧に対する調整プラットフォーム」の立ち上げが表明され、同プラットフォームの下での取組が進展している。

グローバリゼーションの進展を背景として、国家間の経済的相互依存関係が深化する中、特定の国との経済的結び付きを利用して政治的目的を達成するために、濫用的、恣意的又は不透明な形で措置を講じたり、もしくはそのように措置を講じると脅したりする経済的威圧がとりわけ問題となっています。これは自由で開かれたルールに基づく国際秩序に対する挑戦であり、特定の国家による経済的威圧により対象となる国家の自主的な政策の意思決定や健全な経済発展が阻害されることは認められません。2022年12月の「国家安全保障戦略」でも外国からの経済的威圧について効果的な取組を進めていくとの方針が示されています。また、2023年5月のG7広島サミットを始め、様々な機会を捉え、日本として経済的威圧に対抗する意思を明確に示しています。

広島サミットでは「経済的強靱(じん)性及び経済安全保障に関するG7首脳声明」の発出を通じて「経済的威圧に対する調整プラットフォーム」の立上げを表明しました。同プラットフォームは既に活動を開始しており、経済的威圧に関する早期警戒や迅速な情報共有、共同の状況評価、協調的な対応を追求しています。

10月のG7大阪・堺貿易大臣会合においても経済的威圧に関する議論を行い、G7として更なる前進を図っていくことで一致しました。

G7以外にも、例えば、6月に日本、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、英国及び米国の6か国で「貿易関連の経済的威圧及び非市場的政策・慣行に対する共同宣言」を発出し、G7でのモメンタムを踏まえ、経済的威圧などへの懸念を改めて表明し、国際的な協力を強化していくことを確認しました。

また、アジア・太平洋地域の国々とも連携を深めており、例えば、2月の日・フィリピン共同声明や、4月の日・バングラデシュ共同声明でも、経済的威圧への対処の重要性につき確認しています。このほか、10月の日・デンマーク共同声明、11月の日・キルギス共同声明、12月の日・ノルウェー共同声明など、G7以外の同志国との共同声明でも、同様の趣旨を確認しています。

経済的威圧への効果的な対応に向けて、日本として引き続きG7を始めとした同志国の枠組みや二国間での取組も有効に活用しながら、同盟国・同志国などとの連携や国際ルールに沿った対応を積極的に推し進めていく方針です。

カ 外務省の役割

グローバルな安全保障環境の変化により、安全保障の観点も踏まえながら、ルールに基づく国際経済秩序の維持・強化を図っていく必要性が増大している。安全保障政策や対外経済関係、国際法を所管する外務省として、引き続き経済安全保障に関する外交上の取組を牽(けん)引し、ひいては国際秩序の維持・強化に積極的に取り組んでいく。

(3)サイバー

今日、国境を越えるサイバー空間は、世界各国のあらゆる活動に不可欠な社会基盤となり、全国民が参画する「公共空間」としてその重要性及び公共性がますます高まっている。一方、昨今の地政学的緊張を反映した国家等の間の競争が展開される中で、サイバー攻撃による重要インフラの機能停止や破壊、他国の選挙への干渉、身代金の要求、機微情報の窃取などは、国家を背景とした形でも平素から行われている。

外務省は、このような認識の下、自由、公正かつ安全なサイバー空間を実現するために、「ルール/規範の形成・深化の推進」、「サイバー攻撃抑止のための取組」、「能力構築支援」、そしてこれらを効果的に進めるための「国際連携」に整理される様々な外交活動を行っている。

「ルール/規範の形成・深化の推進」のための取組については、国連での約四半世紀にわたる議論を通じ、国連全加盟国が既存の国際法がサイバー空間に適用されることを確認し、11項目の責任ある国家の行動規範11に合意している。この行動規範そのものは国際法上の法的拘束力を有するものではないが、サイバー空間におけるルールの基盤となっているため、各国がこれら規範を具体的に実践し、国家実行を積み重ねていくことが重要である。このような認識の下、日本は、2021年から2025年までを会期として国連全加盟国が参加して行われているオープン・エンド作業部会(OEWG)において、関連の議論に積極的に参加している。また、既存の国際法がどのようにサイバー空間に適用されるかについて、各国が基本的な立場を明らかにすることも重要であり、日本は2021年にこれを公表している12。

「サイバー攻撃抑止のための取組」としては、各国がサイバー攻撃主体に対する非難や懸念を公に表明する「パブリック・アトリビューション」を行ってきている。日本は、2017年にはワナクライ事案13の背後における北朝鮮の関与について、2018年には中国を拠点とするAPT10と呼ばれるグループが長期にわたる攻撃を行ったことについて、さらに2021年7月には中国政府を背景に持つAPT40や中国人民解放軍61419部隊を背景に持つTickというサイバー攻撃グループが関与した可能性が高いサイバー攻撃について、外務報道官談話を発出し、同盟国・同志国と連携し、これらの行動を断固非難した。また、2023年には、中国政府を背景とするサイバー攻撃グループBlackTechによるサイバー攻撃に関して、米国と共に注意喚起を発出した。サイバー攻撃者の特定が難しい中、攻撃を解析し、攻撃主体を突き止め、これを公表することは、脅威認識を高め、背景にある国家や犯罪集団の活動を認知し許容しないというメッセージを発し、かつ、国際的なスタンダードを形作る一助となり、サイバー攻撃者の将来の活動コストを高めるなどの効果が期待される。

「能力構築支援」に関しては、サイバー空間のボーダーレスな性質に鑑みれば、他国及び地域の能力を向上させることが日本を含む世界全体の安全を守ることに繋(つな)がるとの考えから、法の支配に基づく「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」実現のための要であるASEANを中心に、外務省を含む関係省庁が、国際機関を通じた取組を含め能力構築支援を行っている。具体的には、日・ASEANサイバーセキュリティ能力構築センター(AJCCBC)における研修の実施、機材供与、独立行政法人国際協力機構(JICA)課題別研修・国別研修の実施や、世界銀行の「サイバーセキュリティ・マルチドナー信託基金」への拠出などが挙げられる。

サイバー空間におけるこれらの取組を進める上で、「国際連携」は非常に重要である。日本は多くの国・地域等とサイバー協議などを重ねており、2023年は、英国、米国、ヨルダン、インド、フランス、NATO、EU、オーストラリア、日米韓との間で協議などを実施した。また、日米豪印では、2022年5月の首脳会合で発表した「日米豪印サイバーセキュリティ・パートナーシップ」の下、重要インフラのサイバーセキュリティやインド太平洋地域における能力構築支援の協力などに取り組んでいる。このほか、米国が主催する、急速に脅威が増大しているランサムウェア14に対処するための多国間枠組みである、「カウンターランサムウェア・イニシアティブ」における議論にも積極的に参加している。

こうした外交活動を通じ、今後も自由、公正かつ安全なサイバー空間の実現に貢献していく。

(4)国際的な海洋秩序の維持・発展

日本は、四方を海に囲まれ広大な排他的経済水域(EEZ)と長い海岸線に恵まれた国であり、海上貿易と海洋資源の開発を通じて経済発展を遂げてきた海洋国家である。力ではなく、航行及び上空飛行の自由を始めとする法の支配に基づく海洋秩序に支えられた「自由で開かれた海洋」は、日本だけではなく国際社会全体の平和と繁栄に不可欠である。こうした考えの下、4月に採択された第4期海洋基本計画を踏まえ、領海などにおける国益の確保に加え、国際的な海洋秩序の維持・発展に向けた取組を、政府一体となり推進してきており、同盟国・同志国などと協力しながら、「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の実現に向け、特に、重要なシーレーンが位置するインド太平洋地域の海洋秩序のための取組を進めている。

ア 基本的な考え方

海洋をめぐっては、特に、アジアにおいて、国家間の摩擦によって緊張が高まる事例が増えている。このような中、日本は2014年に安倍総理大臣が「海における法の支配の三原則」(238ページ 6(2)参照)を徹底していく必要があるとの認識を表明した。2023年3月にはインド世界問題評議会(ICWA)において、岸田総理大臣がFOIPのための新たなプランを紹介する中で、「海における法の支配の三原則」の重要性を改めて強調した。これらを踏まえ、各国と連携しつつ、国際的な海洋秩序の維持・発展に向けて取り組んでいる(30ページ 第2章第1節参照)。

イ 国連海洋法条約

海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約:UNCLOS)は、「海の憲法」とも呼ばれ、法の支配に基づく海洋秩序の根幹を成す条約である。同条約を根幹とした海洋秩序は、日本の海洋権益を確保し、国際社会全体における海洋に係る活動の円滑な実施の礎となるものである。このため、日本は、同条約の更なる普遍化と適切な実施の確保のために、締約国会合を含む関連国際機関での議論や海洋法秩序の安定に向けた知的発信に積極的に貢献している(238ページ 6(2)参照)。5月のG7広島サミットにおいては、G7首脳はUNCLOSの普遍的かつ統一的な性格を強調した。

ウ 日本の主権・海洋権益に対する挑戦への対応(東シナ海情勢:46ページ 第2章第2節2(1)イ(エ)参照)

東シナ海では、尖閣諸島周辺海域において、中国海警船による領海侵入事案が2023年も相次いでおり、接続水域内の年間確認日数は、352日となり過去最多を更新した。また、中国海警船が領海に侵入し、日本漁船に近づこうとする事案も繰り返し発生しており、4月には領海侵入時間が過去最長の80時間36分となる事案が発生するなど、情勢は依然として厳しい。さらに、中国軍艦艇・航空機による活動も拡大・活発化している。排他的経済水域(EEZ)及び大陸棚の境界画定がいまだ行われていない海域では、中国による一方的な資源開発が継続している。加えて、近年、東シナ海を始めとする日本周辺海域において中国による日本の同意を得ない調査活動も確認されているほか、2023年7月には、東シナ海の日中地理的中間線東側の日本のEEZにおいて中国が設置したと見られるブイの存在を確認し、中国側に対して繰り返し即時撤去を求めている。

このように東シナ海における中国の一方的な現状変更の試みが継続していることを踏まえ、日本としては周辺海空域における動向を高い関心を持って注視するとともに、主張すべきは主張しつつ、引き続き、冷静かつ毅(き)然と対応していく。同時に、東シナ海の平和と安定のため、米国を始めとする関係国との連携を進めていく。

5月、G7広島サミットにおいて、G7首脳は、東シナ海及び南シナ海における状況について引き続き深刻に懸念していること、力又は威圧によるいかなる一方的な現状変更の試みにも強く反対することを表明した。また、9月の日・ASEAN首脳会議及び東アジア首脳会議(EAS)において、岸田総理大臣は、東シナ海では日本の主権を侵害する活動が継続・強化されており、強く反対すると述べた。12月の日本ASEAN友好協力50周年特別首脳会議でも、ASEANと協力して地域・国際情勢に対処していきたいとして、東シナ海における日本の主権を侵害する活動の継続・強化を深刻に懸念すると述べた。

エ 南シナ海の海洋秩序に対する挑戦への対応(84ページ 第2章第2節7(2)参照)

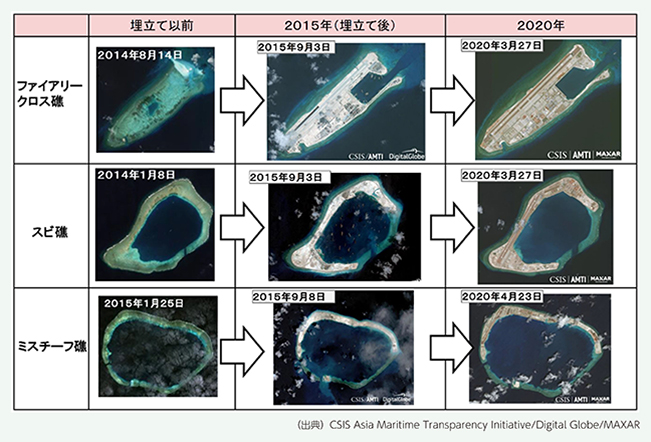

南シナ海では、中国が、係争地形の一層の軍事化、沿岸国等に対する威圧的な活動など、法の支配や開放性に逆行する力による一方的な現状変更やその既成事実化の試み、地域の緊張を高める行動を継続・強化しており、日本を含む国際社会は深刻な懸念を表明している。日本は、南シナ海における力による一方的な現状変更の試みや緊張を高めるいかなる行為にも強く反対するとともに、法の支配の貫徹を支持し、航行及び上空飛行の自由並びにシーレーンの安全確保を重視してきている。また、南シナ海をめぐる問題の全ての当事者が、UNCLOSを始めとする国際法に基づく紛争の平和的解決に向け努力することの重要性を一貫して強調してきている。

5月のG7広島サミットにおいてG7首脳は、南シナ海における中国の拡張的な海洋権益に関する主張には法的根拠がなく、この地域における中国の軍事化の活動に反対し、また、海洋における全ての活動を規律する法的枠組みを規定する上でのUNCLOSの重要な役割を再確認すると表明した。また、G7首脳は、2016年7月12日の仲裁裁判所による仲裁判断が、仲裁手続の当事者を法的に拘束する重要なマイルストーン(一里塚)であり、当事者間の紛争を平和的に解決するための有用な基礎であることを改めて表明した。さらに、2023年5月の日米豪印首脳会合において、岸田総理大臣は、東シナ海・南シナ海を含め、インド太平洋における力又は威圧による一方的な現状変更の試みへの反対、深刻な懸念を表明し、4か国の首脳間でこれらに強く反対することで一致した。9月の日・ASEAN首脳会議及びEASでは、岸田総理大臣は、南シナ海において軍事化や威圧的な活動が継続しているとして、海洋権益の主張や海洋における活動は、UNCLOSの関連規定に基づきなされるべきであると指摘した。12月の日本ASEAN友好協力50周年特別首脳会議では、ASEANと協力して地域・国際情勢に対処していきたいとして、南シナ海での緊張を高める行為の継続を深刻に懸念すると述べた。

南シナ海をめぐる問題は、地域の平和と安定に直結し、国際社会の正当な関心事項であり、資源やエネルギーの多くを海上輸送に依存し、南シナ海を利用するステークホルダーである日本にとっても、重要な関心事項である。法の支配に基づく「自由で開かれた海洋」の維持・発展に向け、国際社会の連携が重要である。このような観点から、日本は、南シナ海における米国の「航行の自由」作戦15を支持する立場をとっている。

オ 海賊・海上武装強盗対策

日本は、アジアやアフリカでの海賊・海上武装強盗対策などの取組や各国との緊密な連携・協力を通じて、航行及び上空飛行の自由や海上交通の安全確保に積極的に貢献している。

(ア)アジアにおける海賊等事案16対策

2006年、日本の主導により策定されたアジア海賊対策地域協力協定(ReCAAP)が発効し、シンガポールに設置された情報共有センター(ReCAAP-ISC)を通じて、マラッカ・シンガポール海峡などにおける海賊等の事案に関する情報共有及び能力構築支援協力が行われている。日本はこれまで事務局長(2022年3月退任)及び事務局長補の派遣、並びに財政的貢献によりReCAAP-ISCの活動を支援してきている。国際商業会議所(ICC)国際海事局(IMB)によれば、東南アジア海域における海賊等事案の発生件数は、2021年は56件、2022年は58件、2023年は67件となっているが、ReCAAP-ISCの活動や締約国の貢献を背景に、近年は誘拐や暴行などを含む深刻な事案の発生は抑制されている。

(イ)ソマリア・アデン湾における海賊等事案対策

アジアと欧州をつなぐ重要なシーレーンであるソマリア沖・アデン湾での海賊等事案の発生件数は、IMBによれば、ピーク時の2011年(237件)以降、減少傾向にあり、2019年以来は未遂事案が0件又は1件で推移していたものの、2023年には1件、2017年以来の乗っ取り事案が発生した。同乗っ取り事案について、IMBは、1件ではあるものの、この海域において依然として海賊行為を行う能力を有する主体が存在していることを示すものとして、改めて警告している。

日本は、2009年からソマリア沖・アデン湾に海上自衛隊の護衛艦(海上保安官が同乗)及びP-3C哨戒機を派遣し、海賊対処行動を実施している。また、日本は、この海域の海賊を生み出す根本的原因の解決に向けて、ソマリアや周辺国の海上保安能力の向上やソマリアの安定に向けた支援といった多層的な取組を行っている。17

(ウ)ギニア湾における海賊等事案対策

IMBによれば、ギニア湾における海賊等事案の発生件数は、2022年は19件、2023年22件であり、若干の増加が見られ、一つの事案で複数人が被害に遭うなど、引き続き世界で最も深刻な事案が多い海域となっている。沿岸国の海上法執行能力の強化が引き続き課題であり、日本は、国連開発計画(UNDP)やJICAによる研修を通じた沿岸国の能力構築支援を行っているほか、「G7++ギニア湾フレンズ・グループ」18の会合への参加を始め、国際社会と共に取り組んでいる。

カ 能力構築支援における国際協力

グローバル化の進展、技術革新によるグローバルな安全保障環境への影響、中国の軍事力増強などによる軍事バランスの急速な変化や、国境を越える脅威の増大は、特に海洋分野において、一国のみで自国の平和と安全を守ることを不可能としている。そのため、日本は自国の防衛力や海上法執行能力の強化を進めつつ、国際的な海洋秩序の維持・発展のため、同盟国・同志国などと連携・協力しながら、各国の海洋安全保障や海上法執行能力構築のための支援や、海洋状況把握(MDA)における国際協力を行っている。

こうした協力において、日本は従来から政府開発援助(ODA)を活用してきており、2022年のシャングリラ・ダイアローグにおいて岸田総理大臣は、衛星、人工知能(AI)、無人航空機などの先端技術の知見の共有も含め、2025年までの3年間で、20か国以上に対し、海上法執行能力強化に貢献する技術協力及び研修などを通じ、800人以上の海上安保分野の人材育成・人材ネットワーク強化の取組を推進すること、インド太平洋諸国に対し、少なくとも約20億ドルの巡視船を含む海上安保設備の供与や海上輸送インフラの支援を行うこと、日米豪印や国際機関なども活用しながら各国への支援を強化していくことを表明した。2023年は、23か国の海上保安機関などの計600人超の職員を対象に、日本や現地での研修を実施し、また、インドネシアの海上保安機構に対し無償資金協力「海上保安能力向上計画」により大型巡視船1隻を日本の造船所で建造し供与することを決定した。また、国連薬物・犯罪事務所(UNODC)のグローバル海上犯罪プログラム(GMCP:Global Maritime Crime Programme)が実施する海上法執行能力強化プロジェクトへの支援を通じ、各国に対して海上犯罪対策に係る訓練コースの開発や、同訓練・ワークショップの実施を行っている。

さらに、インド太平洋沿岸国の海上保安機関に対する能力向上支援のため、専門的な知識や高度な技術を有する海上保安官や能力向上支援専従部門である海上保安庁MCT(Mobile Cooperation Team)を各国の海上保安機関に派遣しているほか(GMCPの枠組み含む。)、日本への招へい研修や「海上保安政策プログラム」により、各国海上保安機関職員への人材育成を実施している。また、インド太平洋諸国の各国の軍などに対し、戦艦整備や潜水医学等に関する能力構築支援、ASEAN加盟国の若手士官などに海上自衛隊艦艇への乗艦研修などを行っている。

加えて、2023年に新たに創設された政府安全保障能力強化支援(OSA)は海洋安全保障を優先分野の一つとし、同志国の軍などに対する資機材供与やインフラ整備などを通じて、安全保障上の能力・抑止力の強化を図っている。2023年は、フィリピンに対し沿岸監視レーダーシステム、バングラデシュに対し警備艇、マレーシアに対し警戒監視用機材(救難艇など)、フィジーに対し警備艇などを供与することを決定した(203ページ 特集参照)。

こうした支援の実施に当たっては、日米豪印の行う「海洋状況把握のためのインド太平洋パートナーシップ(IPMDA)」19と連携し、また、各国と覚書に基づきMDA情報の共有を図るなど、同盟国・同志国との協調を進めている。

現在、日本は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に置かれています。そのような中、力による一方的な現状変更を抑止して、特にインド太平洋地域における平和と安定を確保し、日本にとって望ましい安全保障環境を創出するためには、日本の防衛力の抜本的強化に加え、同志国の安全保障上の能力・抑止力の向上が不可欠です。こうした観点から、日本は2023年、開発途上国の経済社会開発を目的とする政府開発援助(ODA)とは別に、無償による資金協力の枠組みである政府安全保障能力強化支援(OSA)を創設しました。

OSAは、同志国の安全保障上の能力や抑止力の強化に貢献することにより、日本との安全保障協力関係の強化、日本にとって望ましい安全保障環境の創出及び国際的な平和と安全の維持・強化に寄与することを目的として、軍などが裨(ひ)益者となる資機材の提供やインフラの整備などを行うものです。OSAは、2022年12月16日に閣議決定された国家安全保障戦略によってその方針が示され、2023年4月5日、OSAの実施方針が国家安全保障会議で決定・公表されました。

OSAは、日本の平和国家としての基本理念を引き続き堅持しつつ、支援対象国の安全保障上のニーズに応えることを大前提としています。そのため、実施方針では、(1)防衛装備移転三原則及び同運用指針の枠内で支援を行うこと、(2)国際紛争との直接の関連が想定し難い分野に限定して支援を実施すること、(3)国連憲章の目的及び原則との適合性を確保することなどが定められています。同実施方針に基づき、法の支配に基づく平和・安定・安全の確保のための能力向上に資する活動(領海や領空などの警戒監視、テロ対策、海賊対策など)、人道目的の活動(災害対処、捜索救難・救命、医療、援助物資の輸送能力向上など)、国際平和協力活動(PKOなどに参加するための能力強化など)といった分野において、支援を行っていきます。

OSAの実施に際しては、支援の適正性及び透明性確保の観点から、情報公開の実施、評価・モニタリング及びその結果についての情報開示、供与後の目的外使用や第三者移転に係る適正管理を確保します。また、協力の実施に当たっては、国家安全保障局、防衛省などとも連携することとしています。

初年度である2023年度は、いずれも地域の平和と安全にとって重要な役割を果たすフィリピン、マレーシア、バングラデシュ、フィジーに対し、支援実施を決定しました(12月末時点)。このうち、フィリピン及びマレーシアに対する案件の書簡の交換は、岸田総理大臣及びマルコス・フィリピン大統領、アンワル・マレーシア首相それぞれの立ち会いの下、行われました。これら4か国への支援は、いずれも海洋安全保障分野の警戒監視能力向上に資するものであり、具体的には、フィリピン軍へは沿岸監視レーダーシステムを、バングラデシュ軍へは警備艇を、マレーシア軍へは救難艇などを、フィジー軍へは警備艇などを供与します。今後も関係省庁と連携しつつ、OSAがその目的に資する有意義な成果を挙げられるよう取り組んでいきます。

1 OSA:Official Security Assistance

(5)宇宙

日本は6月、3年ぶりに宇宙基本計画を改定するとともに、新たに宇宙安全保障構想を策定した。宇宙安全保障構想には、宇宙安全保障分野の課題と政策を具体化し、宇宙安全保障に必要なおおむね10年の期間を念頭に置いた取組が盛り込まれ、同盟国・同志国などと共に宇宙空間の安定的利用と宇宙空間への自由なアクセスを維持することが記載された。

近年、宇宙利用の多様化や宇宙活動国の増加に伴って宇宙空間の混雑化が進んでおり、また、衛星破壊実験などによりスペースデブリが増加するなど、宇宙空間の持続的かつ安定的な利用に対するリスクが増大している。こうした状況に対応するため、日本は宇宙状況把握(SSA)や宇宙システムの機能保証の強化などに取り組んでおり、また、国際的なルール形成や国際宇宙協力を実施している。

5月には、G7議長国として、G7広島サミット共同コミュニケに、スペースデブリ問題への対処の重要性や破壊的な直接上昇型ミサイルによる衛星破壊実験の不実施へのコミットメントなどを初めて盛り込むことを主導した。

ア 宇宙空間における法の支配の実現

国際社会では、宇宙活動に関する国際的なルール形成が様々な形で活発に議論されており、日本も宇宙空間における法の支配の実現に向け積極的に関与している。

民生宇宙活動に関する国際的なルール形成に関しては、国連総会の下に設置された常設委員会である宇宙空間平和利用委員会(COPUOS)が重要な役割を果たしている。

COPUOSには、包括的な議論を行う本委員会以外に、宇宙活動に係る諸問題について科学技術的側面から検討を行う科学技術小委員会と宇宙活動により生ずる法律問題を議論する法律小委員会が設けられている。

2月に開催された科学技術小委員会においては、スペースデブリやリモートセンシングなどの個別のテーマに加え、宇宙活動の長期持続可能性についても活発な議論が行われた。

3月に開催された法律小委員会においては、宇宙空間の定義や静止軌道への衝平なアクセスに関する問題に加え、近年関心が高まっている宇宙交通管理(STM)や宇宙資源に関する議論が行われた。特に、宇宙資源については、2021年、法律小委員会(議長:青木節子慶應義塾大学大学院教授)の下に新たに設置された宇宙資源に関するワーキンググループにおいて、宇宙資源をめぐる国際的なルールの在り方について、集中的な議論が行われた。

宇宙空間における軍備競争の防止(PAROS)については、日本や英国などが2021年に共同で提案した「宇宙空間における責任ある行動」に関する決議で設置されたオープン・エンド作業部会(OEWG)が9月まで4回にわたり開催された。宇宙空間において適用される国際法や宇宙空間における脅威、責任ある・無責任な行動について活発な議論が行われたが、一部の国の反対により、報告書は採択されなかった。また、これとは別の動きとして、ロシアが2022年に提案して設立された政府専門家会合(GGE)が11月にジュネーブで開催された。さらに10月の国連第一委員会では、英国提案の「責任ある行動」に関するOEWGを2025年から2026年に、ロシア提案のPAROSに関するOEWGを2024年から2028年に開催することが決定された。

このほか日本は、宇宙空間における法の支配に貢献するため、2021年に国連宇宙部の「宇宙新興国のための宇宙法プロジェクト」への協力を発表して以降、アジア太平洋地域の宇宙新興国に対する国内宇宙関連法令の整備及び運用の支援を行っている。2023年は、宇宙活動の監督及び許認可に焦点を当てた法的能力構築支援を実施した。6月には、「アジア・太平洋地域宇宙機関会議(APRSAF)」の「宇宙法制イニシアチブ(NSLI)」の参加国11か国と連携し、各国の国内宇宙法制の整備と運用の取組を取りまとめた共同報告書を作成し、国連COPUOS本委員会に提出し、各国の知見を共有した。

イ 各国との宇宙対話・協議

日本は、主要な宇宙活動国やアジア太平洋地域諸国を中心に、宇宙分野における対話・協議などを推進している。

特に、2023年は、1月に6年ぶりとなる「日仏包括的宇宙対話」や4年ぶりとなる「日EU宇宙政策対話」、3月には3年ぶりとなる「宇宙に関する包括的日米対話」を実施し、双方の宇宙政策に関する情報交換のほか、安全保障分野での協力や機関間協力など、多岐にわたる意見交換を行った(米国との関係については184ページ 2(2)エ参照)。

また日米豪印における取組としては、2021年の日米豪印首脳会合において設置された宇宙分野に関するワーキンググループを活用し、ワークショップなどを通じた第三国への能力構築支援(極端な降水現象への対応など)を実施した。また、2023年5月の日米豪印首脳会談においては、気候変動や災害分野、海洋分野における宇宙技術及び宇宙関連アプリケーションの重要性を確認した。

多国間会合としては、9月に文部科学省及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)がインドネシア国家研究イノベーション庁との共催により、「第29回APRSAF」を開催し、宇宙産業の拡大や、今後の持続可能な宇宙活動の推進、社会課題への貢献について議論した。

ウ 国際宇宙探査・国際宇宙ステーション(ISS)

平和的目的のための宇宙空間の探査及び利用の進歩は、全人類の共同の利益であり、外交的にも重要な意義を持つものである。

日本は、2019年、米国提案による国際宇宙探査計画「アルテミス計画」への参画を決定した。2020年には、日米を含む8か国が、アルテミス計画を念頭に、宇宙活動を促進する安全で透明性の高い環境を作り出すための諸原則に対する政治的コミットメントを示す「アルテミス合意」に署名した。その後、アルテミス合意は署名国を増やし33か国となった(2023年12月末時点)。

また、4月には、日米両政府は、火星圏からのサンプルを地球へ持ち帰る火星衛星探査計画(Martian Moons eXploration:MMX)に関する日米間の協力を行うための交換公文に署名した。

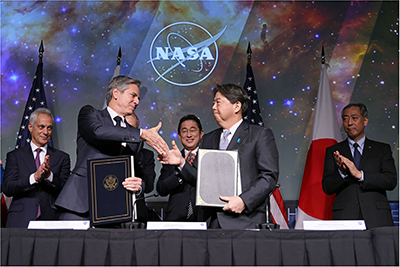

さらに、日米両政府は、宇宙の探査及び利用を始めとする宇宙協力を一層円滑にするための新たな法的枠組みである「日・米宇宙協力に関する枠組協定」を1月に署名し、同協定は6月に発効した(206ページ 特集参照)。

日本は、宇宙分野における能力構築支援などを目的として、ISSの日本実験棟「きぼう」を活用し、アジア太平洋地域に対してはAPRSAFに設置されたKibo-ABCイニシアチブ20を通した人材育成プログラム(ロボットプログラミング、物理・植物実験など)を提供しており、アラブ首長国連邦(UAE)とは高品質タンパク質結晶生成実験を6月に実施した。さらに、宇宙新興国に対しては国連宇宙部との協力枠組み「KiboCUBE」プログラム21を通した超小型衛星の放出機会を提供しており、第8回「KiboCUBE」の公募を6月に開始した。同プログラムの下、中米統合機構(SICA)、メキシコ、チュニジアは放出に向けた衛星開発を行っている。

皆さんは、月や火星に行ってみたいと思いますか?日本は、米国が提唱した国際的な月探査計画である「アルテミス計画」に参加しており、2020年代後半には日本人宇宙飛行士の月面着陸の実現を目指しています。今日、様々な国が月を始めとする宇宙探査を計画しており、まさに、世界は新たな宇宙探査の時代に突入していると言えるでしょう。

日本は、アルテミス計画を提唱した米国との間で、月面探査に利用する機器の開発・運用や宇宙飛行士の月面活動など、多数の協力を予定しています。今後、宇宙科学や地球観測などの幅広い分野も含め、更に協力が拡大していくことも見込まれています。このような中、これらの協力を一層迅速かつスムーズに進めるための新たな法的な枠組みが必要となり、「日・米宇宙協力に関する枠組協定」の交渉が始まりました。

本協定は、宇宙協力に関する基本事項を規定することにより、日米の実施機関(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)や米国航空宇宙局(NASA)といった宇宙関連機関など)が個別の協力活動を実施することができる仕組みを確立するものです。そのため、本協定の交渉では、日米の宇宙飛行士が共同で月面探査を実施する場面も見据えながら、今後の日米宇宙協力に必要な法的仕組みや、安全で持続可能な宇宙活動のための規範などについて日米間で知恵を絞りながら協議しました。例えば、協力を行うに当たっての宇宙空間における人に対する管轄権に関する規定や、惑星保護や宇宙ゴミ(スペースデブリ)の低減に関する規定などです。新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、しばらくの間はオンラインでの交渉を余儀なくされましたが、マスクを着用しながらの対面交渉も経て、晴れて交渉が結実しました。

1月13日、ワシントンD.C.(米国)で、林外務大臣及びブリンケン米国国務長官の間で本協定の署名が行われました。署名式に立ち会った岸田総理大臣からは、本協定により、日米宇宙協力が力強く推進されるとともに、これまでになく強固になっている日米関係の協力分野が一層広がることを強く期待するとの言及がありました。

その後、日米両国における国内手続を経て、6月に本協定は発効しました。本協定によって、アルテミス計画を含む日米間の宇宙協力が更に促進されることが期待されます。また、本協定の下での協力を通じて、日米両国が安全で持続可能な宇宙活動を実践していくことで、宇宙活動に関する国際的なルール作りにも貢献することが期待されています。

エ 宇宙技術を活用した地球規模課題への対応

近年、地球規模課題の解決において、宇宙技術に対する期待が高まる中、日本は、国際的に優位性を持つ宇宙技術を活用した国際協力を推進し、持続可能な開発目標(SDGs)の達成などに向けて貢献している。

例えば、日本は、世界の降水状況を観測する衛星を複数活用した「衛星全球降水マップ(GSMaP)」を無償で提供しており、世界150の国や地域において、降水状況の把握や防災管理、農業などの多岐にわたる分野で利用されている。さらに、日本は、アジア太平洋地域の災害管理のため、災害発生時に衛星観測情報を無償提供する「センチネルアジア」の立上げを主導し、同プロジェクトは、これまでに36か国・地域、430回以上の緊急観測要請に対応している。防災関係者を対象にワークショップを開催し、アジア諸国における災害時の衛星データ利活用に係る能力向上にも貢献している。

加えて、独立行政法人国際協力機構(JICA)は、JAXAと連携し、8月から9月にかけ12か国の宇宙関連機関職員16人を日本に受け入れて、SDGsに資する宇宙技術の利活用能力の向上に係る研修を実施した。また9月からはルワンダ、10月からはパラグアイにおいて、宇宙機関の組織・技術的キャパシティ向上に係る技術協力事業(各2年間を予定)を開始した。そのほか、REDD+(途上国における森林減少・森林劣化に由来する排出の抑制、並びに森林保全、持続可能な森林経営、森林炭素蓄積の増強)22における衛星技術の利用など多様な分野で宇宙技術を活用した地球規模課題への対応を推進している。

(6)平和維持・平和構築

国際社会では依然として、民族・宗教・歴史の違いなどを含む様々な要因、また、貧困や格差などの影響によって地域・国内紛争が発生し、近年、特にその長期化が課題となっている。このため、国連PKOの派遣などによる紛争後の平和維持に加え、紛争の予防や再発防止、紛争後の国家の国造りと平和の持続のため、開発の基礎を築くことを念頭に置いた平和構築の取組が課題となっている。

近年では、紛争だけでなく、気候変動や感染症など新たなリスクが平和と安定に及ぼす影響についても懸念されており、より統合的なアプローチが必要となっている。このように国際社会の課題が複雑化・多様化する中、グテーレス国連事務総長が、2023年7月に発出した「新・平和への課題(New Agenda for Peace)」において、平和構築・平和維持といった平和活動の強化を加盟国に呼びかけるなど、その取組はますます重要になっている。

ア 現場における取組

(ア)国連平和維持活動(国連PKO)など

2023年12月末時点で、11の国連PKOミッションが中東・アフリカ地域を中心に活動しており、停戦監視、政治プロセスの促進、文民の保護など幅広い任務を行っている。従事する軍・警察・文民要員の総数は8万人を超える。任務の複雑化・大規模化とそれに伴う人員、装備、財源などの不足を受け、国連などの場で、国連PKOのより効果的・効率的な実施に関する議論が行われている。

また、国連は、PKOミッションに加え、文民主体の特別政治ミッション(SPM)を設立し、紛争の平和的解決、紛争後の平和構築、紛争予防といった多様な役割を付与している。

日本は、「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(PKO法)」に基づき、1992年以来、計29の国連PKOミッションなどに延べ1万2,500人以上の要員を派遣してきた。直近では、国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)に対し、2011年から司令部要員を、2012年から施設部隊を派遣した。施設部隊は、インフラ整備や避難民への給水活動などを実施し、2017年5月に活動を終了した。UNMISS司令部では2023年12月末時点で4人の自衛官が活動し、同国の平和と安定に向けた協力を行っている。また、日本は、2019年から、エジプトのシナイ半島に駐留する多国籍部隊・監視団(MFO)に司令部要員を派遣し、2023年12月末時点で4人の自衛官が活動し、中東の平和と安定に資する活動を行っている。日本は、今後も、日本の強みをいかした能力構築支援の強化、部隊及び個人派遣などを通じて、国際平和協力分野において積極的に貢献していく。

(イ)平和構築に向けたODAなどによる協力

紛争及び人道危機への対応においては、人道支援と開発協力に加え、平時から包摂的な社会を実現するための平和構築及び紛争再発防止が重要である。2022年には世界の難民・避難民数が初めて1億人を超え、中長期的な観点に立って強靱(じん)な国造りや社会安定化のための支援を行い、自立的発展を後押しすることで、危機の根本原因に対処する必要性が一層高まっている。日本は、「人道・開発・平和の連携(HDPネクサス)」23の考え方を、2023年6月に改定された開発協力大綱で明記した。12月に開催された第2回グローバル難民フォーラム(GRF)においては、上川外務大臣から同アプローチにおいて日本が主導の役割を務め、国際社会と協力して、平和構築支援も含め未曽有の人道危機に取り組む姿勢を示した。

日本は、中東の平和と安定のための包括的支援を実施しており、食糧援助や難民支援などのほか、国造りを担う人材の育成を支援している。パレスチナでは、難民人口が増大する一方、難民キャンプのインフラ劣化や失業・貧困などの生活環境の悪化が深刻化している。日本はパレスチナの難民キャンプにおいて、「キャンプ改善計画(CIP)」や教育施設への支援を通じて、難民の生活環境の改善を図り、人間の安全保障に基づく民生の安定と向上に貢献した。

日本は、2022年の第8回アフリカ開発会議(TICAD 8)において、各国と共に、平和で安定したアフリカの実現に向け取り組む考えを示し、法の支配の推進、憲法秩序への回復・民主主義の定着に向けたアフリカ自身による取組を日本として力強く後押ししていく考えを示し、新たに「アフリカの角」24担当大使を任命することを表明した。2019年開催のTICAD 7で提唱された「アフリカの平和と安定に向けた新たなアプローチ(NAPSA)」の下、TICAD 8以降もアフリカのオーナーシップを尊重しながら、民主主義の定着及び法の支配の推進、紛争予防・平和構築、コミュニティの基盤強化に向けた支援などを通して、平和と安定に向けたアフリカ主導の取組を後押ししている。

例えば、日本は、フランス語圏アフリカ諸国に対し、2014年から刑事司法研修を行い、捜査機関及び司法機関の能力強化を通じたサヘル地域の安定化を支援してきた。また、アフリカ諸国に対し、頻発するテロや越境犯罪などに対する治安維持能力の向上のための治安対策機材供与や、地雷除去支援も進めている。

南スーダンでは、UNMISSへの司令部要員派遣に加え、2018年に署名された「南スーダンにおける衝突の解決に関する再活性化された合意(R-ARCSS)」25を受け、東アフリカの地域機関である政府間開発機構(IGAD)などによる和平合意の履行や停戦監視の実施を支援している。さらに、日本は、2008年から2023年までにUNDP経由で、アフリカ諸国が運営するPKO訓練センターのうち計14か国のセンターに総額約6,500万ドルを拠出し、アフリカの平和維持活動能力の向上に寄与している。

イ 国連における取組

平和構築の取組の必要性に関する国際社会の認識が高まった結果、2005年の安保理決議(1645)及び総会決議に基づき、紛争解決から復旧・社会復帰・復興まで一貫した支援に関する助言を行うことを目的とする「国連平和構築委員会(PBC)」が、安保理及び総会の諮問機関として設立された。PBCは国・地域における平和構築の在り方に関する議論に加え、女性・平和・安全保障(WPS)などのテーマに関する議論も行っており、近年は安保理や総会などへの助言機能を果たす機会が増える傾向にある。

日本はPBC設立時から一貫して、PBCの「組織委員会」のメンバーを務めており、強靱で持続的な平和を実現するためには、HDPネクサスに基づくアプローチが必要との立場の下、制度構築や人への投資に取り組む重要性を唱えてきている。

また、日本は、国連平和構築基金(PBF)26に、2023年12月末まで総額6,307万ドルを拠出し、主要ドナー国として、国連関連機関が実施するアフリカなどにおける事業の遂行を積極的に支援している。

日本は、2023年1月から2年間の安保理の任期でも平和構築を優先課題の一つとして取り組んでおり、2023年1月には、安保理議長国として平和構築に関する公開討論を主催し、ウクライナのみならず、いわゆるグローバル・サウスが抱える様々な難しい課題に焦点を当て、平和を構築し、持続させる上での「人」の役割を重視し、また、安保理によるPBCの活用といった国連の機能強化の重要性を強調した。同会合には74か国が発言し、多くの国が日本の考えに賛同した。

また、ほかの安保理理事国とも連携し、平和構築に関する取組を実施してきている。例えば、5月のスイス安保理議長月における平和構築に関する閣僚級公開討論では、日本から秋本真利外務大臣政務官が出席し、人への投資を通じた人間の安全保障の重要性を強調し、平和構築に関して安保理が果たすべき役割についても発言を行った。加えて、2024年1月には、ガイアナ及びモザンビークと共に、「平和構築と平和の持続:強靱性強化に向けた人への投資」をテーマとする会合を主催し、平和を構築する上での女性のエンパワーメントを含む人への投資の重要性について取り上げるなど、日本の立場を積極的に発信した。このように、日本は、PBCメンバー国としてだけでなく、安保理理事国としても国連の場において、平和構築に取り組む重要性が深く共有されるよう、議論を喚起してきている。

ウ 人材育成

(ア)平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業

紛争後の平和構築では、高い能力と専門性を備えた文民専門家の人材育成が課題となっている。日本は、現場で活躍できる人材を育成する事業を実施しており、2023年末までに育成した人材は900人を超える。事業修了生はアジアやアフリカなどの平和構築・開発の現場で活躍しており、諸外国などから高い評価を得ている。また、若手人材向けの研修コース(初級コース)を修了した215人のうち113人が国際機関の職員(正規職員のほか、ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー(JPO)や国連ボランティア、コンサルタントを含む。)を務めるなど、この事業は平和構築・開発分野の国際機関における日本人のキャリア形成とプレゼンス強化に大きく貢献している。2023年には、初級コース及び平和構築・開発分野での経験を持つ中堅層の実務家を対象とする研修コースを実施した(210ページ コラム参照)。

外務省委託「平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業」の「プライマリー・コース」研修員の小島秀亮です。同コースを通じて、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)1のモルドバ事務所で国連ボランティアとして勤務しています。

皆さんはモルドバという国をご存じですか?欧州の端にあるこの国は、大国に翻弄されてきた歴史があり、今も欧州最貧国として知られています。そのモルドバには現在、ウクライナから逃れてきた難民が約11万人暮らしており、この数はモルドバ全人口の約4%を占めます。経済的にも人的資源においても裕福ではないこの小国にとって、これだけ多くの難民を受け入れることは困難を極めます。難民保護と難民問題の解決を、難民条約などで使命として課されているUNHCRは、モルドバに逃れてきた難民に対する現金の給付や支援物資の配布、法的・身体的保護の提供などから、政府への知的・物的支援まで幅広く活動しています。

赴任当初は、フィールドチームの一員として、ウクライナとの国境や難民受入れ用宿泊施設、支援を提供している現地団体などに赴き、難民が抱える問題や必要とする支援の聞き取り調査とその対応を行っていました。現在は機関間調整チームの一員として働いています。難民支援が必要な状況では、政府機関や国連機関、国際赤十字委員会、NGOなど、様々なステークホルダーが活動を行います。受入れ国政府と共にその先頭に立ち、支援活動の方針を決め、全ての関係団体がその方針に従って活動するよう促し、支援が全ての人々に重複なく公平に行き渡ることを確保することが、機関間調整チームの役割です。私は、中でも、モルドバ国内7か所に設置された地域別連絡会合を取りまとめる責任者として、各地域で活動する団体間の連携の促進、地域特有の問題の特定及び関係部署への伝達や解決策の模索といった、地方と中央を結ぶ仕事をしています。また、UNHCRの担当者として越冬支援に関する機関間会合を主導し、モルドバの長く厳しい冬に備えたニーズ調査と越冬支援の方針作成なども行いました。今年のモルドバの越冬支援では、現金給付に加えて、経済的に脆(ぜい)弱な世帯の家屋や地方都市のコミュニティ施設のインフラ補強を行っています。

実際に働いていると、UNHCRのような国連機関でさえ活動する上で多くの制限があることを日々感じます。それでも、難民や現地住民から彼らの困難な状況について直接話を聞き、UNHCRとしてどのような解決策を提供できるかを考えることや、難民支援の方針策定に携わることができることは、非常にやりがいのある仕事です。権利を否定され安全を脅かされた難民のためにUNHCRで働くことは高校生の頃からの夢であり、今、実際に働くことができ、幸せに感じています。様々な人道危機対応に携わった経験豊富な同僚から日々学びつつ、彼らのような難民支援のプロとなることを目指して職務に励んでいます。

1 UNHCR:The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees

(イ)各国平和維持要員の訓練

日本は、国連PKOに参加する各国の平和維持要員の能力向上を支援してきている。2015年から、国連、支援国、要員派遣国の三者が互いに協力し、必要な訓練や装備品の提供を行うことでPKO要員の能力向上という喫緊の課題に対処するための革新的な協力の枠組みである国連三角パートナーシップ・プログラム(Triangular Partnership Programme:TPP)に資金を拠出し、自衛隊員等を教官として派遣するなど協力を行っている。これまで、国連PKOへ施設部隊を派遣する意思を表明したアフリカの8か国312人の要員に対し、重機操作の訓練を実施してきた。2018年にはアジア及び同周辺地域にも対象地域が拡大され、ベトナム及びインドネシアで訓練を実施した。2019年10月から、国連PKOにおいて深刻な問題となっている医療分野でも救命訓練を開始し、2021年から国連PKOミッションに遠隔医療を導入するための支援を開始した。2023年は、7月にウガンダで実施された野外衛生救護補助員コースに、自衛隊医官1人を派遣している。重機操作及び医療分野で教官として派遣した自衛官などは延べ317人に上る。さらに、2023年は、TPPを拡充し、アフリカ連合(AU)が主導する平和支援活動に派遣される要員への訓練を実施するために約850万ドルの拠出を決定した。なお、本プログラムとは別に、アジア・アフリカ諸国のPKO訓練センターに対する講師などの人材派遣や財政支援も行っている。

(7)治安上の脅威に対する取組

良好な治安を確保し、国民の生命などを守ることは、様々な社会経済活動の前提であり、国の基本的な責務である。科学技術の進展、新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)のまん延といった社会情勢の変化もあいまって急速に複雑化、深刻化している国際的なテロや組織犯罪といった治安上の脅威に効果的に対処するためには、国際社会全体が協力して取り組むことが不可欠である。

ア テロ及び暴力的過激主義対策

2019年末以降、新型コロナの感染拡大により、人々の情報通信技術への依存が高まり、テロを取り巻く環境にも大きな影響があった。テロリストは、ガバナンスの脆(ぜい)弱化、貧困、人種・民族問題の顕在化による社会的分断など、新型コロナの流行を受けた社会の新たな状況にも適応しつつ、アジアを含む各地域でテロ活動を継続し、また、インターネット・SNSを使った過激思想の拡散あるいは勧誘行為、さらには、暗号資産などを使用しテロ資金獲得を図るといった傾向も顕著に見せるようになった。2023年10月、日本はG7議長国としてG7ローマ・リヨン・グループ会合27を東京で開催し、テロ・コンテンツ対策を含むオンライン・テロ対策に関する議論を深めるため、GIFCT(テロ対策に関するグローバル・インターネット・フォーラム)28を招待した。

さらに、日本は、2016年のG7伊勢志摩サミットで取りまとめた「テロ及び暴力的過激主義対策に関するG7行動計画」に則(のっと)り、これまで、テロ対処能力構築の取組として、国際刑事警察機構(インターポール)のデータベース活用促進やテロ資金対策を実施しているほか、テロの根本原因である暴力的過激主義を防止するため、対話などを通じた穏健な社会の促進や教育を通じた取組の実施、また、刑務所における更生支援のための取組を含む法執行機関の能力構築支援を実施してきた。これらに加えて、主に東南アジア地域におけるテロ及び暴力的過激主義対策を着実に推進するために、国連薬物・犯罪事務所(UNODC)、インターポール、国連開発計画(UNDP)などの国際機関を通じ、各機関の強みをいかしたプロジェクトを実施している。

また、過去20年間にわたり継続して行っている取組として、インドネシア、マレーシア及びフィリピンからイスラム学校の教師を招へいし、宗教間対話、異文化交流、日本の教育の現場の視察などを行う交流を実施している。2020年、2021年と新型コロナにより実施を見送ったが2022年から同事業を再開した。異なる価値を受け入れる寛容な社会・穏健主義拡大への貢献のため、今後も継続して実施していく。

このほか、二国間・三国間テロ対策協議、日米豪印テロ対策作業部会などを通じて、テロ情勢に関する情報交換や連携の強化などを確認しつつ、実践的な協力を強化してきている。

さらに、テロ対策の要諦は情報収集であるとの認識に基づき、2015年12月、日本政府は国際テロ情報収集ユニット(CTU-J)を設置し、政府一体となった情報収集を官邸の司令塔の下に行ってきている。海外における邦人の安全確保という重要な責務を全うするため、引き続きCTU-Jを通じた情報収集を更に強化し、テロ対策及び海外における邦人の安全確保に万全を期していく。

イ 刑事司法分野の取組

国連の犯罪防止刑事司法会議(通称「コングレス」)及び犯罪防止刑事司法委員会(いずれも事務局はUNODC)は犯罪防止及び刑事司法分野における国際社会の政策形成を担っている。2021年3月に京都で開催された第14回コングレス(京都コングレス)では、全体テーマ「2030アジェンダの達成に向けた犯罪防止、刑事司法及び法の支配の推進」の下、国際社会が犯罪防止・刑事司法の分野で中長期的に取り組むべき内容をまとめた政治宣言(京都宣言)が採択された。日本は、その後もリーダーシップを発揮し、UNODCなどと協力しつつ、(1)アジア太平洋地域において刑事実務家が情報共有や意見交換をするプラットフォームとしての「アジア太平洋刑事司法フォーラム」の定期開催、(2)若者(ユース)たちが自ら議論し、その声を政策に取り入れていくことを目指す「法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラム」の定期開催、(3)国際社会による再犯防止の取組を推進するための国連準則の策定への取組を進めているほか、UNODCが行う京都宣言のテーマ別討論をサポートするなど、京都宣言のフォローアップを積極的に行っている。

さらに、2023年5月に開催された国連犯罪防止刑事司法委員会において、日本は、京都宣言を引き続きフォローアップする決議案を提出し、同決議案は全会一致で採択された。これにより、京都コングレスの成果は、2026年の第15回コングレス(アラブ首長国連邦がホスト国)に受け継がれていくこととなった(本ページ コラム参照)。

また、UNODC及びインターポールへの資金拠出や日・ASEAN統合基金(JAIF)からの資金拠出を通じて、東南アジア諸国の検察その他刑事司法機能の強化、刑務所運営の強化及びサイバー犯罪対策に係る能力強化を支援している。

そのほか、国連アジア極東犯罪防止研修所(UNAFEI)29を通じて、犯罪者処遇や犯罪防止、犯罪対策などに関する研修を日本で実施し、各国刑事司法担当者などの能力構築に貢献している。

日本は、テロを含む国際的な組織犯罪を一層効果的に防止し、これと戦うための協力を促進する国際的な法的枠組みを創設する国際組織犯罪防止条約(UNTOC)の締約国として、同条約に基づく捜査共助や条約の履行状況を審査する取組による国際協力を推進している。

「ラポラトゥールは報告書案を説明してください。」

5月27日土曜日真夜中の午前1時半。ここは、第32会期国連犯罪防止刑事司法委員会(CCPCJ)1通常会合のひな壇。議長から促されたラポラトゥールの私は、マイクをオンにして話し始めました。

(5月27日(土)午前1時半、オーストリア・ウィーン 筆者ひな壇右端、スクリーン)

ラポラトゥールとは、会議での議論の内容や結果を報告書にまとめて報告する人のことです。私の場合、5月22日(月)から26日(金)の1週間、第32会期CCPCJ通常会合で話し合われたことを報告書にまとめるのが任務でした。通常はその報告書を金曜日の午後の会議で説明し、全会一致で採択されると正式な報告書になります。

この1週間の主なテーマは「司法へのアクセスを保障するための刑事司法制度の強化」や「京都コングレス2の成果文書である京都宣言の実施状況」で、これらのテーマについて参加国の意見をまとめることが任務でした。ラポラトゥールの私は、金曜日までに報告書案をまとめなければならないため、CCPCJ事務局の助けを借りながら案文を作りました。ラポラトゥールはあくまでこの会議の役員、つまり日本政府職員としての立場を離れた国連の役職ですが、同時に、私は、この会議に参加する日本政府代表団の一員でもありました。ですから私は、二足のわらじをはいて、国連の役職として報告書の案を作るかたわら、日本政府代表団の一員として決議案交渉への参加、東京から来る出張者の対応、日本主催のサイドイベントの開催準備と常に走り回っていました。他国の外交官仲間からは、「ニンジャみたいにどこにでもいるな。」と言われたほどです。例えば、事務局から電話がかかってきて、「ジュン、今どこ?報告書の書きぶりについて相談したい。」と言われればニンジャは急いで事務局と落ち合い、相談が一段落すると日本政府代表団の一員としての現場対応に戻るのですが、その後、また事務局から電話がかかってくるという具合で、この1週間はとにかくよく走りました。

報告書を作成する際、ある国からの、名指しはしないまでも一定の国々を非難する響きを含む発言をどう報告書に書くかという悩ましい問題もありました。そのような発言をしたことは事実なので、書かないとそのある国が反発しますが、書けば書いたで非難された国々が黙っていないからです。私は、過去の報告書の記載ぶりを参考に、なるべく穏当な文言を入れました。

報告書案について検討してもらうため、木曜日の午後には参加国に共有しました。するとその日の夜には、上に書いたある国からの発言で非難された国々の担当官から「ジュン、これどういうこと?」と問合せがありました。私はまた走り出し、個別にそれらの国々の担当官に会って説明をして理解を求めました。

そのようにしてやっと迎えた金曜日ですが、今度はある決議案の交渉が難航し、その交渉がいつ終わるかが全く見通せなくなりました。その決議は報告書の一部を成すものなので、まとまるまでは報告書の採択ができません。ようやくこの決議案がまとまったとき、時刻は0時を回っていました。このようなドタバタの末、5月27日土曜日午前1時半、私はひな壇にたどりつくことができたのでした。

「ラポラトゥールから説明のあった報告書案に意見はありますか。」議長が参加者に尋ねます。心地よい沈黙が続きます。なんと発言を求める国はなし!議長の木づちをたたく音が高らかに響き、土曜日午前2時頃、報告書「案」は正式な報告書として無事に採択されたのでした。会議後に事務局から聞きましたが、30年以上のCCPCJの歴史の中で、報告書が一言の修正もなく採択されたのは史上初とのことでした。議長も事務局も喜んでいましたし、参加した国々からも感謝されました。地道で決して目立つことのないニンジャのような仕事ぶりだったかもしれませんが、汗をかいている姿はみんなが見てくれていました。このラポラトゥールとしての仕事が、日本が国際社会で存在感を高める一助になったのであれば幸いです。

1 CCPCJ:Commission on Crime Prevention and Criminal Justice

2 国連犯罪防止刑事司法会議(通称「コングレス」)。5年に1度開催される、犯罪分野では最大規模の国連会議で、2021年3月に開催された第14回コングレスは日本がホスト国を務め、京都市の国立京都国際会館で開催した。

ウ 腐敗対策

持続的な発展や法の支配を危うくする要因として指摘される腐敗への対処に対する国際的な関心が高まる中で、日本は、贈収賄、公務員による財産の横領などの腐敗行為に対処するための措置や国際協力を規定した国連腐敗防止条約(UNCAC)の締約国として、同条約の効果的履行や腐敗の防止・撲滅のための国際協力の強化に向けた議論に積極的に参加している。9月には、UNCACレビューメカニズム(締約国間の相互審査)において、同条約上の犯罪化及び法執行(第3章)並びに国際協力(第4章)の規定に係る日本の実施状況に関する審査の結果についてのエグゼクティブ・サマリーが公表された。また、G20の枠組みで開催される腐敗対策作業部会の活動にも積極的に参加し、法執行関連の国際協力強化や腐敗防止に責任を有する当局の清廉性の促進など、腐敗対策の諸分野に関するハイレベル原則の策定に貢献した。さらに2023年8月には、G20腐敗対策作業部会が設置されて以来2回目の開催となる閣僚会合に出席し、国際的な腐敗対策に係る枠組みを強化するための議論を経て、「G20閣僚会合成果文書及び議長総括」が採択された。そのほか、UNAFEIを通じて日本で汚職防止刑事司法支援研修を実施している。

経済協力開発機構(OECD)贈賄作業部会は国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約(外国公務員贈賄防止条約)の各締約国による履行状況の検証を通じて、外国公務員に対する贈賄行為の防止に取り組んでおり、日本も積極的に参加している。

エ マネー・ローンダリング(資金洗浄)・テロ資金供与対策

マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策については、国際的な枠組みである金融活動作業部会(FATF)が、各国が実施すべき国際基準を策定し、その履行状況について相互審査を行っている。また、近年、FATFは、大量破壊兵器の拡散につながる資金供与の防止対策にも取り組んでおり、北朝鮮による不正な金融活動の根絶を求めるFATF声明を発出している。

日本は、設立時からのメンバー国として、これらの議論に積極的に参加している。なお、2021年6月のFATF全体会合において第4次対日相互審査報告書が採択され、同年8月末に公表された。この報告書で指摘された改善事項について、日本は着実に対応策を実行・準備している。

加えて、日本は、テロ資金供与防止条約の締約国としてテロ資金対策を行っているほか、国連安保理タリバーン制裁委員会及び同ISIL及びアル・カーイダ制裁委員会の指定を受け、または、国連安保理決議第1373号30に基づく日本独自の対応として、テロリスト等に対する資産凍結などの措置を実施している。政府は、2023年10月7日のハマスなどによるイスラエルへのテロ攻撃を受けて、国連安保理決議第1373号に基づき、10月31日にハマス関係の9個人及び1団体を資産凍結などの措置の対象に指定した後、12月26日にはハマス関係の3個人を追加指定している。2023年12月末時点では、合計410個人及び120団体に対し資産凍結などの措置を実施している。

オ 人身取引対策・密入国対策

日本は、手口が一層巧妙化・潜在化する人身取引犯罪に効果的に対処するため、「人身取引対策行動計画2022」に基づき、国内体制を強化し、また、開発途上国に対する支援にも積極的に取り組んでいる。例えば、2023年も、国際協力機構(JICA)を通じ、日本を含むアジア各国の関係者の人身取引対策(特に、予防、被害者保護・自立支援)に関する取組の相互理解及びより効果的な地域連携の促進を目的とする研修事業を引き続き実施した。さらに、2022年1月からJICAを通じたタイ政府に対する技術協力を実施しており、2023年8月にはメコン地域の人身取引対策関係者のネットワーク強化を目的とした人身取引対策のためのワークショップを開催した。また、同年3月からJICAを通じたカンボジア政府に対する技術協力を実施しており、関連機関による人身取引被害当事者への支援能力の向上を目指している。国際機関との連携としては、国際移住機関(IOM)への拠出を通じて2023年も継続して、日本で保護された外国人人身取引被害者の母国への安全な帰国支援及び帰国後に再被害に遭うことを防ぐための社会復帰支援事業を行った。また、UNODCが実施する東南アジア向けのプロジェクトへの拠出を通じ、法執行当局に対する研修を始めとする対応能力強化支援を実施した。

日本は、人身取引議定書及び密入国議定書の締約国として、人身取引や移民の密入国対策のため、諸外国との連携を一層深化させている(215ページ コラム参照)。

─ユネスコによる教育・人道支援─

ミャンマーは、同じアジアの国であり、国民の大半が仏教徒と言われていますが、あまりなじみがないという人も多いのではないでしょうか。一方、その隣のタイは、日本人も多く住んでいるほか、世界中から旅行客が訪れる東南アジアの国です。

2021年2月1日のミャンマーの軍事クーデター以降、同国からタイに避難してきている人々や子どもたちが国境付近で急増しており、人道的・社会的な問題になっています。タイ北部のターク県では、2022年6月だけでも、約1万500人のミャンマー人が非正規に入国したと推定されています(国際移住機関(IOM)調べ)。そのうち、2,000人以上の新規入国者は、これまで何年も学校教育を受けられなかった学齢期の子どもたちです。学校に通えない子どもたちが増えることは、人身売買や児童労働、搾取の大きなリスクとなっています。特に少女たちは、学校外での性的搾取に遭うおそれが高くなっています。タイ教育省の移民教育調整センター(MECC)は、64の移民教育センター(MLC)と1万人以上のターク県の子どもたちの教育管理に関する調整に努めていますが、その財源は非常に限られています。

国連教育科学文化機関(ユネスコ)は設立以来、教育、科学、文化、コミュニケーションの分野における国際的な知的協力及び途上国への支援事業を行ってきました。これらの分野において、危機への備え、救援、復旧、復興の人的・制度的側面にも取り組んでいます。特に、教育分野では、質の高い教育へのアクセスを支援することで、持続可能な復興と長期的な発展のための基盤構築を目的としています。

タイ・ミャンマー国境の悪化する状況に鑑み、避難している子どもたちの学習へのアクセスや安全な空間を提供するために、ユネスコは、日本政府の支援の下、ターク県で緊急の教育及び人道支援のプロジェクトを開始しました。国連の人道・開発・平和の連携(HDPネクサス)の観点から、社会的結束の促進(教育を通じた平等、正義、寛容、尊重、多様性の促進)、社会的回復力の構築、対話の促進、地域のオーナーシップの強化を通じて、人道的行動、開発、平和の結び付きを強化しています。具体的には、約3,000人の移民の子どもたちへの学習の継続性の確保及び食糧支援と衛生管理の促進、オンライン学習プログラムにアクセスするためのICT機器とインターネットの提供、ミャンマー教育省の基本教育カリキュラムに沿った主要科目の質の高いビデオ授業の開発、移住児童や青少年がMLCからタイの学校に入学するためのタイ語の授業提供など各種支援、社会性と情動に関する学習機会の提供を含めた約100人の教師への支援などを実施しています。対象となるMLCには、その倍以上の生徒たちが在籍しており、オンライン学習プログラムには遠隔地からもアクセスできることから、MLCの改築と同学習プログラムにより、支援を必要とするより多くの子どもたちが恩恵を受けることになります。この事業により、移民や社会的弱者の子どもたちが、安全で適切かつ包括的な機会を得て、学習を継続し、心身ともに健康で学習損失を減らすことで、タイ・ミャンマー国境の平和を促進することが期待されます。また、この事業の終了後も、子どもたちへの支援が継続できるよう、ほかの国連機関や政府団体、基金、日本企業、NGOなどとのパートナーシップの構築を行っていく予定です。

カ 不正薬物対策

日本は、UNODCと協力し、違法薬物の原料の生産や新たな合成薬物の製造、密輸などの取締りに関係する調査、分析情報の整備や連携ネットワークの維持拡大に貢献している。また、国境を越える国際的な薬物取締りの実地的な能力強化、薬物原料植物の違法栽培に代わる作物の生産などの支援及び取締り関連情報の整備を進めるとともに、薬物対策分野における地域ごとの開発課題を考慮しながら、世界各地に拡散する不正薬物の対策に取り組んでいる。

5 2022年10月の日豪首脳会談で署名された日豪安全保障・防衛協力の今後10年の方向性を示す文書

6 ここでの「瀬取り」は、2017年9月に採択された国連安保理決議第2375号が国連加盟国に関与などを禁止している、北朝鮮籍船舶に対する又は北朝鮮籍船舶からの洋上での船舶間の物資の積替えのこと

7 GCAP(ジーキャップ):Global Combat Air Programme

8 GIGO(ジャイゴ):GCAP International Government Organisation

9 ACSA:Agreement Concerning Reciprocal Provision of Supplies and Services

10 複数のベンダーを組み合わせてオープンな形で構築することが可能な無線アクセスネットワークのこと。サプライチェーンリスクの回避にもつなげられるメリットがある。

11 2015年、サイバーセキュリティに関する国連政府専門家会合(GGE)において、国家による責任ある行動に関する拘束力のない自発的な規範11項目を記載した報告書が採択された。

12 日本の立場については、外務省ホームページを参照:https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page3_003059.html

13 北朝鮮の関与があったとされる悪意のあるプログラム。2017年5月に150か国以上で30万台以上のコンピュータが感染し、身代金が要求された。

14 身代金目的のサイバー攻撃

15 米国政府は、「航行の自由」作戦は航行及び上空飛行の自由その他の適法な海洋利用の権利を侵害し得る過剰な主張に対抗する活動であると説明している。「航行の自由」作戦の一例として、2021年9月8日、米海軍のミサイル駆逐艦「ベンフォールド」が南沙(スプラトリー)諸島の周辺を航行した。

16 「海賊等事案」は、公海上で発生した「海賊」と領海内で発生した「武装強盗」を含む。

17 詳細は「海賊対処レポート」(内閣官房ホームページ)参照:https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/kaizoku_report.html

18 G7+(プラス)+(プラス)ギニア湾フレンズ・グループ:G7に加え、非G7諸国(+)、さらに国際機関(+)などが参加

19 地域のパートナーと協働し、人道及び自然災害に対応し、違法漁業と戦うために設計された海洋状況把握イニシアティブ。2022年5月に東京で開催された日米豪印首脳会合で発表された。

20 Kibo-ABC(Asian Beneficial Collaboration through “Kibo” Utilization)イニシアチブ:アジア・太平洋地域におけるISSの「きぼう」日本実験棟の利用推進と、その価値を共有することを目的としたイニシアチブ

21 宇宙新興国などの宇宙関連技術の向上に貢献することを目的に、ISSの「きぼう」日本実験棟から超小型衛星を放出する機会を選定された機関に提供するプログラム

22 REDD+:正式名称は「Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries」

23 HDPネクサス(人道(Humanitarian)、開発(Development)、平和(Peace)の連携(Nexus)):短期的な「人道支援」と合わせて、中長期的な観点から、難民の自立支援や受入国の負担軽減のための「開発協力」を行い、さらに難民発生の根本的な原因である紛争の解決・予防に向けた「平和の取組」を進める考え方

24 「アフリカの角(Horn of Africa)」とは、アフリカ大陸の北東部のインド洋と紅海に向かって「角」のように突き出た地域の呼称で、エチオピア、エリトリア、ジブチ、ソマリア、ケニアの各国が含まれる地域のこと

25 南スーダンにおける衝突の解決に関する再活性化された合意(R-ARCSS:Revitalized Agreement on the Resolution of the Conflict in South Sudan):2015年に締結された「南スーダンにおける衝突の解決に関する合意」が2016年7月の衝突により停滞したため、当事者間で再度、衝突の解決に向け、暫定政府の構成、停戦措置、選挙の実施などに合意したもの

26 2006年10月に設立された基金。アフリカを始めとする地域で、地域紛争や内戦の終結後の再発防止や、紛争の予防のための支援を実施。具体的には、和平プロセス・政治対話への支援、経済活性化、国家の制度構築、女性・若者の国造りへの参加支援などを実施している。

27 国際テロ及び国際組織犯罪対策の分野における優先課題への対応などについて、G7の専門家の間で協議する枠組みで、G7の共通ポジションを形成する機会となっている。議論の結果はG7首脳・閣僚会合にインプットされる。

28 GIFCT(Global Internet Forum to Counter Terrorism):インターネット上のテロリズムや暴力的過激主義の拡散を共同で防止する目的で設立されたIT企業による民間フォーラム

29 日本政府と国連との協定に基づき、1962年に設立された国連地域研修所。東京都昭島市に所在。法務省が運営し、海外参加者を招へいして刑事司法分野の研修などを継続的に実施している。

30 2001年3月の米国同時多発テロ発生を受け、同年9月に国連安保理で採択された。国連加盟国に対し、テロ行為を行う者やテロ行為に関与する者などに対する資産凍結等の包括的な措置を講じることを求めている。