3 グローバルな安全保障

(1)地域安全保障

アジア太平洋地域では、グローバルなパワーバランスの変化等に伴って安全保障環境が厳しさを増している一方、各国の政治・経済・社会体制が多様であるため、地域における安全保障面の協力の枠組みが十分に制度化されているとは言い難い。そのため、日本は、日米同盟の強化に加え、アジア太平洋地域を中心に、二国間、多国間の安全保障協力を重層的に組み合わせることで、地域における安全保障環境を日本にとって望ましいものとしていく取組を進めている。また、日本は、アジア太平洋からインド洋を経て中東・アフリカに至るまでの地域を一体として捉え、インド太平洋の自由で開かれた海洋秩序を確保することにより、この広大な地域全体の安定と繁栄を促進するとの観点から、「自由で開かれたインド太平洋戦略」(特集「自由で開かれたインド太平洋戦略」15ページ参照)を新たに打ち出した。

こうした考えの下、日本は、戦略的利益を共有する国々と安全保障分野における協力関係強化に取り組んでいる。オーストラリアとは、日豪首脳会談(9月)において、日豪、日米豪の安全保障・防衛協力の強化で一致し、2017年1月に安倍総理大臣がオーストラリアを訪問した際に、両首脳の立ち会いの下で、新たな日・豪物品役務相互提供協定(日豪ACSA)の署名を行った。

英国とは、2016年1月の第2回外務・防衛閣僚会合(「2+2」)において安全保障・防衛分野の具体的協力の更なる推進に合意したことを踏まえ、10月から11月にかけてタイフーン戦闘機を含む英国空軍部隊が訪日し、航空自衛隊が国内を拠点に米国以外の国と実施する初めての共同訓練を実施したほか、2017年1月にはACSAの署名を行った。フランスとは、2017年1月の第3回「2+2」においてACSAの交渉開始で一致したほか、防衛装備・技術協力の具体化等を確認した。韓国とは、北朝鮮の脅威が増大する中、日韓の更なる緊密な連携が不可欠との認識の下、11月に日韓秘密軍事情報保護協定を締結した。ASEAN諸国との間では、2月にフィリピンとの間で防衛装備品・技術移転協定に署名したほか、9月には海上自衛隊航空機(TC-90)の移転で一致した。さらに、巡視船の供与等を通じて、フィリピン、マレーシア、ベトナム、インドネシア等の海洋能力向上に向けた支援を継続して実施している。インドとの間では、日印外務次官協議(10月)及び日印首脳会談(11月)において、日印防衛装備品・技術移転協定及び日印秘密軍事情報保護協定の発効を歓迎するとともに、インド太平洋地域を自由で開かれた地域として発展させることが地域全体の安定と繁栄のために不可欠との認識を共有した。

このような二国間の協力関係強化に加え、日本は、日豪印次官協議(2月)、日米韓首脳会談(3月)、日米印局長級協議(6月)、日米豪閣僚級戦略対話(7月)等、3か国以上が参加する枠組みでの協力の推進を通じ、地域において、日米同盟を基軸とした平和と繁栄のためのネットワーク作りを進めている。

また、日本を取り巻く安全保障環境の安定のためには、中国やロシアとの間の信頼関係の増進も重要である。日中関係は、最も重要な二国間関係の1つであり、「戦略的互恵関係」の更なる推進に努めている。一方、中国の透明性を欠いた軍事力の広範かつ急速な強化や、海空域における活動の拡大・活発化は地域共通の懸念事項となっている。これに関し、日本は、安全保障・防衛分野における日中間での協力を模索するとともに、中国に対して安全保障政策における透明性の向上や国際的な行動規範の遵守を働きかけており、11月には、日中安保対話を実施した。ロシアとの間では、2016年には4回の首脳会談、3回の外相会談を行うなど、政治対話を積み重ねながら北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結すべく、精力的に交渉を行っている。安全保障の分野でも7月には日露安保協議を実施し、12月の首脳会談では、安全保障会議間の対話や防衛交流を継続することで一致した。

さらに、外務・防衛当局間(PM)協議をドイツ(6月、第15回)、フランス(7月、第19回)、タイ(8月、第13回)、英国(10月、第15回)及びカナダ(12月、第9回)との間で開催した。また、安全保障対話をクウェート(3月、第1回)、サウジアラビア(11月、第2回)、カタール(11月、第2回)及びバーレーン(12月、第3回)との間で実施した。さらに、モンゴルとの間では外交・防衛・安全保障当局間協議(1月、第3回)、北大西洋条約機構(NATO)との間では高級事務レベル協議(2月、第14回)を開催した。

これらに加え、日本は、東アジア首脳会議(EAS)、ASEAN地域フォーラム(ARF)、拡大ASEAN国防相会議(ADMMプラス)など、地域における多国間の枠組みに積極的に参加・貢献し、地域の安全保障面での協力強化に取り組んでいる。このうちARFは、政治・安全保障問題に関する対話と協力を通じたアジア太平洋地域の安全保障環境の向上を目的としており、北朝鮮やEUといった多様な国・地域が参加する重要な安全保障対話の枠組みである。また、各種取組を通じた信頼醸成に重点を置いている観点からも、安全保障協力を進める上で重要なフォーラムである。7月に23回目となるARF閣僚会合が開催され、南シナ海、北朝鮮などの地域・国際情勢を中心に率直な意見交換を行ったほか、日本の提案により「最近の悲惨なテロに関するARF閣僚声明」が採択され、過激化対策のために各国が連帯していくことを確認した。現在ではこのように、ARFは従来の安全保障の枠組みを超え、テロ、難民、気候変動といった非伝統的な安全保障上の課題についても率直な意見交換を行うのにふさわしいフォーラムであると認識されてきている。日本は、海上安全保障に関する会期間会合(ISM)(2014年夏から2017年夏)及び災害救援に関するISM(2013年夏から2016年夏)の共同議長国を務め、2017年2月に海上安全保障ISMを東京で開催するなど、積極的な貢献を行っている。

さらに、日本は、安全保障政策の発信や意見交換の場として、政府間協議(トラック1)のみならず政府関係者と民間有識者双方が出席する枠組み(トラック1.5)も活用している。ミュンヘン安全保障会議やアジア安全保障会議(シャングリラ・ダイアローグ)、マナーマ対話といった様々な会合に参加し、日本の安全保障政策に対する各国の理解促進を図るとともに、地域における協力促進や信頼醸成に取り組んでいる。

(2)平和維持・平和構築

ア 現場における取組

(ア)国連平和維持活動(国連PKO)

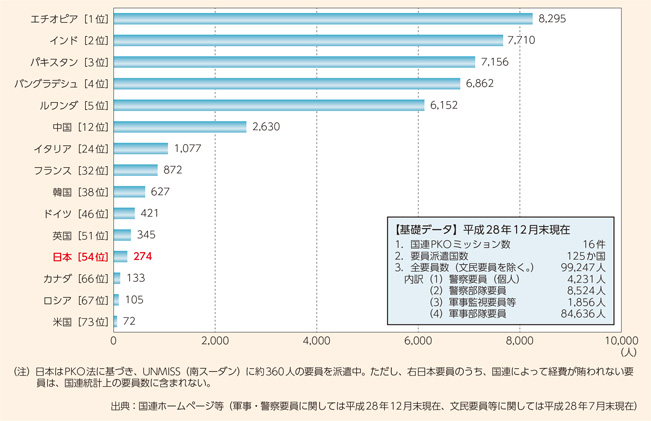

国連PKOは、伝統的には、国連が紛争当事者間に立って、停戦や軍の撤退の監視などを行うことにより事態の鎮静化や紛争の再発防止を図り、当事者間の対話を通じた紛争解決を支援することを目的とした活動である。しかし、冷戦終結以降は、内戦の増加などによる国際環境の変化に伴い、停戦監視などの伝統的な任務に加え、元兵士の武装解除・動員解除・社会復帰(DDR)、治安部門改革、選挙、人権、法の支配などの分野における支援、政治プロセスの促進、文民の保護など、多くの任務を与えられている。2017年2月末時点で、16の国連PKOミッションが中東・アフリカ地域を中心に活動しており、ミッションに従事する軍事・警察・文民要員の総数は10万人を超えている。任務の複雑化・大規模化とそれに伴う人員、装備・機材、財源などの不足という事態を受け、国連を中心に様々な場で、国連PKOのより効果的・効率的な実施に関する議論が行われている。

日本は、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から国連PKOへの協力を重視しており、「国際連合平和維持活動への協力に関する法律」(PKO法)に基づき、1992年以来、計13の国連PKOミッションなどに延べ約1万1,500人(2017年2月時点)の要員を派遣してきた。現在は、国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)に対し、2011年から司令部要員を、2012年からは施設部隊も派遣している。施設部隊は、南スーダンの首都ジュバ及びその周辺において、給水活動などの避難民支援や敷地造成などの活動を実施している。南スーダンは2016年7月に首都ジュバで大規模な衝突が発生するなど、独立から5年を経て、なお大きな課題を抱えている。UNMISSを通じた南スーダンの平和と安定のための取組が引き続き重要であり、日本は要員の派遣を継続するとともに、2016年11月、いわゆる駆け付け警護の任務を付与する実施計画の変更を閣議決定した。なお、2017年3月、派遣要員のうち、施設部隊については5月末をめどに活動を終了することが決定された。

(イ)平和構築に向けたODAなどによる協力

日本の国際協力において、平和構築は重要であり、開発協力大綱においても重点課題の1つとして位置付けられている。

平和構築には、紛争の予防や人道支援と共に、紛争の終結、平和の定着や国づくりの支援を含めた包括的な取組を国際機関を含む多様なアクターと協力しつつ行うことが必要となる。日本は、人間の安全保障の視点に立ち、特に以下の国・地域において平和構築支援を進めてきている。

アフガニスタンの自立とアフガニスタンを含む地域の安定を支援し、同国を再びテロの温床としないことは、国際社会と日本の平和と安全に関わる最重要課題の1つである。日本は国際機関とも連携し、アフガニスタンの自立と安定のため、2001年以降、総額約62億米ドルの開発支援を実施してきた。

また、10月に開催された「アフガニスタンに関するブリュッセル会合」において、国際社会の支援の継続はアフガニスタン政府が改革コミットメントについて成果を出すことにかかっているという相互責任主義原則に基づき、2017年から2020年の4年間で年間最大約400億円の支援を継続するよう努めることを表明した。

アフリカでは、多くの国で経済発展が進む一方で、長い植民地支配に端を発する政治的問題を始め、部族間、宗教間抗争等の社会的問題、高失業率や貧困・格差、基礎的社会サービスの不足等の経済社会開発に係る課題が残っている。また、近年では暴力的過激主義組織による活動の活発化とそれによる被害及び難民・国内避難民問題が深刻化していることから、国際機関とも連携し、日本は基礎教育及び職業訓練機会の提供、社会融和の促進、日本の知見を活用した国家の基礎的能力強化等の取組を通じて、持続可能な個人の自立と社会造りを支援し、アフリカにおける平和と安定の実現に貢献している。

例えば、日本はアフリカ各国が運営しているPKO訓練センターに対する支援を2007年から実施しており、計13施設に対する2016年までの支援額は計4,200万米ドル以上に達する。また、日本は、2014年から、仏語圏アフリカ地域8か国(コートジボワール、コンゴ民主共和国、セネガル、チャド、ニジェール、ブルキナファソ、マリ及びモーリタニア)の刑事司法分野の人材に対し、「仏語圏アフリカ刑事司法研修」を実施している。同研修は、対象国の捜査水準の向上、被疑者の人権確保等を目的として、捜査、訴追、司法及びテロ対策に関する参加者の知見を深めることで、対象国の人材育成や能力強化に貢献している。また、ケニア、ナイジェリア及びルワンダを始めとする複数の国において、各国の治安維持能力及び国境管理能力向上に向けて、日本企業製の機材(顔認証システム及び指紋認証システム等)の整備を実施している。

7月の国連安保理公開討論「アフリカにおける平和構築」の際に、岸田外務大臣はアフリカのテロ対処能力向上支援(2016年から2018年までに3万人の人材育成を含む総額約1.2億米ドルの支援)を表明した。また、8月の第6回アフリカ開発会議(TICAD VI)の際に、安倍総理大臣は、平和で安定したアフリカの実現に向けて、5万人の職業訓練を含む約960万人の人材育成及び約5億米ドル(約520億円)の支援を実施することを表明した。これらを通じ、日本は平和で安定したアフリカの実現に向けて引き続き貢献していく。

イ 国連における取組

地域紛争や内戦の多くは、終結後に紛争の再燃に直面することから、事後に適切な支援を行うことが極めて重要である。この認識の下、2005年、紛争解決から復旧・社会復帰・復興まで一貫した支援に関する助言を行うことを目的とし、「平和構築委員会(PBC)」が設置された。PBCは、国連安保理、総会及びその他国連関連機関と緊密に連携し、ブルンジ、シエラレオネ、ギニアビサウ、中央アフリカ、リベリア及びギニアの6か国に対し、平和構築における優先課題の特定や戦略の策定に対する助言を行い、その実施を支援している。

日本はPBC設立時からのメンバーであり、2006年から2008年までは議長国として、2011年から2015年までは教訓作業部会の議長としてPBCに貢献してきた。

2015年には、PBCを含む国連平和構築アーキテクチャー(構造)全体の見直しが実施され、国連安保理など他の機関とPBCの更なる連携強化の必要性などを指摘する専門家諮問グループによる報告書が総会及び国連安保理議長に提出され、これに基づく議論を経て、2016年4月に総会決議(A/RES/70/262)及び国連安保理決議第2282号が採択された。

また、日本はPBCと同時期に設立された平和構築基金(PBF)の活動に積極的に取り組んでおり、2016年12月現在までに総額4,600万米ドルの拠出を実施し、第6位の主要ドナー国である。岸田外務大臣は9月の国連総会の際に行われたPBFプレッジング会合に出席し、今後の資金確保のためには産官学の連携のような革新的アプローチが重要であることを強調するとともに、当面1,000万米ドル規模の拠出を目指す考えであることを表明した。

ウ 人材育成

(ア)平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業

紛争後の平和構築においては、高い能力と専門性を備えた文民専門家の役割が拡大する一方で、担い手の数は十分ではなく、人材の育成が大きな課題となっている。日本は、平和構築・開発の現場で活躍できるアジア・アフリカ・中東の文民専門家を育成すべく、人材育成事業を実施してきており、2016年度末までに育成した人材は643人に上る。事業修了生は、南スーダンやアフガニスタンなど世界各地の平和構築・開発の現場で活躍しており、諸外国や国連などから高い評価を得ている。

2016年度事業では、若手人材向けの研修コースに加え、中堅層の実務家を対象とする研修コースやマンツーマン方式のキャリア構築支援等も実施した。

(イ)平和維持要員の訓練

日本は、国連PKOに参加する各国の平和維持要員の能力向上を支援してきており、6月から10月にかけ、国連PKOへ施設部隊を派遣する意思を表明した国の施設要員に対し、日本から教官を派遣し重機の操作や整備に関する訓練を実施した(国連・アフリカ施設部隊早期展開プロジェクト(ARDEC))。また、アジア・アフリカ諸国のPKO訓練センターに対する講師などの人材派遣や財政支援も行っている。

(3)治安上の脅威に対する取組

ア テロ及び暴力的過激主義対策

日本は、国際社会と連携しつつ、積極的にテロ及び暴力的過激主義対策の取組を進めている。

まず、国連、ASEAN地域フォーラム(ARF)、アジア太平洋経済協力(APEC)、ASEAN、アジア欧州会合(ASEM)、グローバル・テロ対策フォーラム(4)等各種多国間の枠組みにおいて国際社会との連携を再確認した。特に9月の日・ASEAN首脳会議の際には、「テロに屈しない強靱(きょうじん)なアジア」としていくための先導的役割を日本が果たしていくとし、アジア地域に対し、総合的なテロ対策強化策として、①テロ対処能力向上、②テロの根本原因である暴力的過激主義対策及び③穏健な社会構築を下支えする社会経済開発のための取組を、今後3年間で450億円規模で実施するとともに、今後3年間で2,000人のテロ対策人材を育成すると発表し、現在、実施に向けて取り組んでいる。

また、日本が議長国を務めた5月のG7伊勢志摩サミットでは、国際社会が特に取り組むべき課題をまとめた「テロ及び暴力的過激主義対策に関するG7行動計画」の発出をリードした。さらに、同サミットに際し、難民・テロ等の根本原因に対処するため社会安定化支援・人材育成を含む3年間で総額約60億米ドルの支援を発表し、現在、取り組んでいるところである。

加えて、チュニジア、ロシア、韓国、中国、米国、オーストラリア及びベルギーとの間でテロ対策協議を実施し、テロ情勢に関する情報交換や連携の強化等を確認した。

日本は、各国のテロ対策・治安改善能力の向上やテロの根源にある暴力的過激主義対策にも積極的に貢献している。前者では、空港等の水際対策、捜査・訴追や犯罪者処遇等の刑事司法、法整備、マネーロンダリングや組織犯罪を含むテロ資金対策といった分野で法執行機関等の研修・訓練、機材供与を行っている。また、8月に発表された国際協力事業安全対策会議の最終報告でも、開発途上国の治安当局の能力構築支援を行うと明記されている。後者では、刑事司法の観点からの対応強化や過激化防止に対する市民社会の取組への支援等を行っている。こうした取組について、喫緊に必要な予算措置を講じつつ、着実に進めている。

2016年には、アジアやアフリカ諸国のテロ対策に携わる職員向けワークショップ等を主催した。また、国連薬物・犯罪事務所(UNODC)や「コミュニティの働きかけ及び強靱(きょうじん)性に関するグローバル基金(GCERF)」などの国際機関や基金に約1,300万米ドル拠出するとともに(2015年度補正予算)、関連プロジェクトの運営・実施等にも日本の知見を提供する等、積極的に貢献した。

イ 刑事司法分野の取組

国連の犯罪防止刑事司法会議及び犯罪防止刑事司法委員会は、犯罪防止及び刑事司法分野における国際社会の政策形成の中心機関である。5月に開催された第25会期犯罪防止刑事司法委員会において、日本は、2020年に日本で開催される第14回犯罪防止刑事司法会議の準備等に関する決議案を提出した。このほか、UNODCの犯罪防止刑事司法基金への拠出を通じて、東南アジア諸国における訴追能力向上や、ミャンマーにおける刑務所改革支援を実施した。サイバー犯罪対策においては、日本、米国、オーストラリア及びUNODCと協力し、ASEAN諸国の法執行機関を対象とする能力強化ワークショップの実施に向けて調整を進めている。

また、日本は、国際組織犯罪分野における国際的な法的枠組みの整備により、国際的な組織犯罪を防止し、これと闘うための協力を促進するために、国際組織犯罪防止条約及び補足議定書の締結について検討を進めている。

ウ 腐敗対策

日本は、G7議長国として、腐敗対策に関するG7の成果文書「腐敗と戦うためのG7の行動」の策定に主導的な役割を果たした。G20の枠組みでは、主にG20腐敗対策作業部会を通じ、今後2年間のG20における腐敗対策分野の行動指針ともなるG20腐敗対策行動計画2017-2018などの策定に参画した。

経済協力開発機構(OECD)贈賄作業部会は「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」のモニタリングを通じて、外国公務員贈賄の防止に取り組んでおり、日本も積極的に参加している。さらに日本はアジア開発銀行(ADB)とOECDが共同で推進する「ADB・OECDアジア太平洋腐敗対策イニシアティブ」を支援してきており、同地域での腐敗対策向上にも貢献している。

また、日本は、贈収賄、公務員による財産の横領などの腐敗に有効に対処するための措置や国際協力などを規定した国連腐敗防止条約(UNCAC)の締結についても検討を進めている。2016年には、UNODCのプロジェクトに約10万米ドルを拠出し、国連腐敗防止条約の実施促進を支援した。

エ マネーロンダリング(資金洗浄)・テロ資金供与対策

マネーロンダリングやテロ資金供与対策については、国際的な枠組みである金融活動作業部会(FATF)(5)が、各国が実施すべき国際的基準や新たな視点からの対策について議論を進めている。日本は、設立時からのメンバー国として、これらの議論に積極的に参加している。さらに、マネーロンダリングやテロ資金の流れを遮断するための国際的な取組を支援するため、UNODCと連携し、イランに対して法整備支援等の能力構築支援を行っている。

オ 人身取引対策

日本は、日々その手口が巧妙化・潜在化する人身取引犯罪に効果的に対処するため、「人身取引対策行動計画2014」に基づき、人身取引対策に係る国内体制を強化し、開発途上国への支援も積極的に実施している。6月には、人身取引分野における日本とASEAN政府間人権委員会(AIHCR)の初めての協力案件として、人身取引におけるコミュニケーション戦略に関するワークショップが、日・ASEAN統合基金(JAIF)2.0を活用してニャチャン(ベトナム)で開催され、日本からも専門家を派遣した。12月には「人身取引対策に関する政府協議調査団」を初めてイタリアに派遣し、イタリア政府関係省庁から近年の難民・移民問題における人身取引の現状や対策につき聴取するとともに、日・イタリア間で人身取引撲滅に対する決意を新たにした。また、日本で保護された外国人人身取引被害者の母国への帰国・社会復帰支援事業を2016年も継続して国際移住機関(IOM)への拠出を通じて行うとともに、UNODCが実施する東南アジア諸国向けのプロジェクトに拠出し、法執行当局に対する研修などを実施した。

カ 不正薬物対策

4月には、18年ぶりにニューヨークの国連本部で国連麻薬特別総会(UNGASS)が開催され、日本からは、政府代表団長として木原外務副大臣が出席した。同総会で成果文書として採択された世界の薬物問題に関する共同コミットメントには、日本が重視する覚醒剤や危険ドラッグといった合成薬物対策の重要性についても盛り込まれている。

2016年には、UNODCと協力して、アジア太平洋地域における合成薬物の分析調査やミャンマーにおける不法ケシ栽培モニタリングを実施したほか、アフガニスタン及び周辺国では、国境管理強化や代替作物開発支援、女性中毒患者支援密輸対策などのためUNODCに500万米ドルを拠出し、当該地域諸国の取組を積極的に支援した。

(4)海洋

日本は、海上貿易と海洋資源の開発を通じ経済発展を遂げ、「開かれ安定した海洋」を追求してきた海洋国家である。日本にとって、航行・上空飛行の自由や海洋資源の開発等の経済的存立の基盤となる海洋権益は、平和と安全を確保する上で重要である。こうした海洋権益を長期的かつ安定的に確保するため、海洋秩序の維持及び海上交通の安全確保は不可欠である。

さらに、力ではなく、法とルールが支配する海洋秩序に支えられた「開かれ安定した海洋」は、日本だけでなく国際社会全体の平和と繁栄に不可欠であり、これを維持・発展させていくために、日本は海洋秩序の維持及び海上交通の安全確保に積極的に貢献している。

しかし、近年、資源の確保や安全保障の観点から各国の利害が衝突する事例が増えている。特に、アジアの海では、国家間で摩擦や緊張が高まる事例が増えており、国際社会も重大な関心を持って注視している。このような中、2014年5月のシャングリラ・ダイアローグで安倍総理大臣が提唱した「海における法の支配の三原則」を徹底していく必要があるとの認識の下、2016年にはG7の議長国として、4月のG7広島外相会合において「海洋安全保障に関するG7外相声明」を発出し、航行・上空飛行の自由、国際法の遵守、紛争の平和的解決といった原則がG7共通の利益であることを再確認するとともに、世界の安定、安全及び繁栄を脅かす海賊やその他の海上活動の脅威に対処するための国際協力や効果的な海洋状況把握(MDA)を含む海洋科学協力の重要性を確認した。5月のG7伊勢志摩サミットにおける首脳会合では、G7が一体となって「海における法の支配の三原則」の重要性を国際社会に発信し、力強い賛意を得ている。また、12月には前年のドイツでの開催に続いて「第2回海洋安全保障に関するG7ハイレベル会合」を東京で主催するなど、日本は海洋秩序の維持及び海上交通の安全確保に尽力している。さらに、G7以外でもASEAN地域フォーラム(ARF)海上安全保障会期間会合やASEAN海洋フォーラム拡大会合(EAMF)を含む東アジア首脳会議(EAS)関連会合等の場を活用し、「開かれ安定した海洋」の重要性や海洋安全保障に関する日本の考え方及び取組について積極的に発信している。

また、日本は、ODA、防衛省・自衛隊による能力構築支援、防衛装備協力等の様々な支援を組み合わせ、主にアジア及びアフリカの沿岸国に対して、巡視船の供与、技術協力、人材育成等を通じた海上法執行能力の向上に向けた切れ目のない支援を行っており、海における法の支配の確立・促進に貢献してきている。

ア 海洋の秩序

(ア)国連海洋法条約と日本の取組

海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約:UNCLOS)は、「海の憲法」とも呼ばれ、法の支配に基づく海洋秩序の根幹を成す条約である。同条約は、公海における航行・上空飛行の自由を始めとする海洋の利用に関する諸原則や海洋の資源の開発やその規制などに関する国際法上の権利義務関係を包括的に規定している。さらに、同条約に基づき、国際海洋法裁判所(ITLOS)、大陸棚限界委員会(CLCS)及び国際海底機構(ISA)という国際機関が設立された。同条約は、日本を含む167の国(日本が承認していないものも含む。)とEUが締結している。主要な海洋国家である日本にとって、同条約が根幹を成す海洋秩序は、日本の海洋権益を確保し、海洋に係る活動を円滑に行うための礎となるものである。このため、日本は、同条約の更なる普遍化と適切な実施の確保のために、締約国会議などでの議論や関連国際機関の活動に積極的に貢献している。さらに、国内外の著名な国際法学者を招いて、海洋法に関する国際シンポジウムを開催するなど、国連海洋法条約の下での公正な海洋秩序の構築、維持及び発展に尽力している(3-1-6参照)。

(イ)海洋秩序に対する挑戦と日本及び国際社会の対応(1-1(2)、2-1-2(1)及び2-1-6参照)

東シナ海では、尖閣諸島周辺海域における中国公船による領海侵入事案が2016年も続いている。特に、8月には多数の中国公船が尖閣諸島周辺に押し寄せ、領海侵入を繰り返す事案も発生した。また、2016年6月には、中国海軍戦闘艦艇が尖閣諸島周辺の接続水域に初めて入域する事案も確認された。加えて、排他的経済水域及び大陸棚の境界画定がいまだ行われていない海域において、中国による一方的な資源開発が継続している。さらに、近年、東シナ海を始めとする日本周辺海域において日本の同意を得ない調査活動や同意内容と異なる調査活動が多数確認されている。このように東シナ海情勢に改善が見られないことを踏まえ、日本として主張すべきは主張しつつ、引き続き、毅然(きぜん)かつ冷静に対応していく。

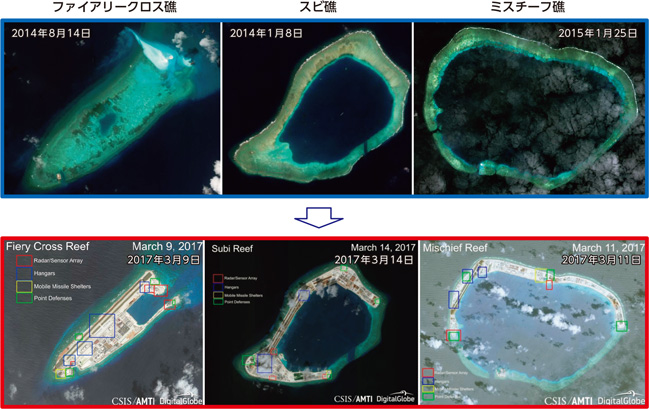

南シナ海では、中国による大規模かつ急速な埋立て、拠点構築及びその軍事目的での利用等、現状を変更し緊張を高める一方的な行動、さらにはその既成事実化の試みが一段と進められており、日本を含む多くの国から懸念が表明されている。南シナ海問題に関する中国とASEANとの間の対話を歓迎するが、対話は国際法に基づき、また、現場における非軍事化及び自制の維持を前提に行われるべきである。フィリピン政府が開始した南シナ海をめぐる同国と中国との間の紛争に関する国連海洋法条約に基づく仲裁手続について、2016年7月12日に、仲裁裁判所から最終的な仲裁判断が示された。日本は、同日外務大臣談話を発出し、海洋をめぐる紛争の解決を追求するに当たって、法の支配と、力や威圧ではなく平和的な手段を用いることの重要性を一貫して主張してきたと述べるとともに、国連海洋法条約の規定に基づき、仲裁判断は最終的であり紛争当事国を法的に拘束するので、当事国は今回の仲裁判断に従う必要があり、これによって、今後、南シナ海における紛争の平和的解決につながっていくことへの強い期待を示した。

南シナ海をめぐる問題は、資源やエネルギーの多くを海上輸送に依存し、航行・上空飛行の自由並びにシーレーンの安全確保を重視する日本にとっても、重要な関心事項である。「開かれ安定した海洋」の維持・発展に向け、国際社会が連携していくことが求められている。

イ 海上交通の安全確保

日本は、アジアやアフリカでの海賊対策などの取組や各国との緊密な連携・協力を通じて、航行・上空飛行の自由や海上交通の安全確保に積極的に貢献している。

(ア)ソマリア沖・アデン湾における海賊対策

国際商業会議所(ICC)国際海事局(IMB)の発表によれば、ソマリア沖・アデン湾での海賊・武装強盗事案(以下「海賊等事案」)の発生件数は、2011年のピークにおいては237件であったが、2015年には0件、2016年には2件となった。これは、各国海軍などによる海上取締活動、各国商船による自衛措置の実施などの取組によるものと言えるが、ソマリア沖海賊を生み出す根本的原因はいまだ解決しておらず、国際社会が取組をやめれば、状況は容易に逆転するおそれがある。

日本は、2009年からソマリア沖・アデン湾に海上自衛隊の護衛艦(海上保安官が同乗)やP-3C哨戒機を派遣し、海賊対処行動を実施している。2016年11月1日、日本政府は、海賊対処法に基づく海賊対処行動を更に1年間継続することを閣議決定した。派遣された護衛艦は、2016年1月から12月まで72回の護衛活動で114隻の商船を護衛し、P-3C哨戒機は、233回の任務飛行を行い、警戒監視や情報収集、他国艦艇への情報提供を行った。

日本は、ソマリア沖海賊を生み出す根本的原因の解決に向けて、ソマリアや周辺国の海上保安能力の向上やソマリアの安定に向けた支援といった多層的な取組を行っている。日本は、国際海事機関(IMO)の設置した基金に1,460万米ドルを拠出し、イエメン、ケニアやタンザニアへの情報共有センターの設置や地域における能力構築のための訓練センター(ジブチ)の建設を支援した。また、国連開発計画(UNDP)が管理する国際信託基金に450万米ドルを拠出し、ソマリアや周辺国の法廷などの整備や法曹関係者の訓練・研修のほか、セーシェル等のソマリア周辺国で有罪判決を受けた海賊のソマリアへの移送などを支援している。そのほか、国際協力機構(JICA)の技術協力で能力拡充を支援してきているジブチ沿岸警備隊に対し、2015年12月、巡視艇2隻を供与した。また、ソマリアの安定に向けて、日本は、2007年以降、治安向上、人道支援、雇用創出及び警察支援のため、総額4億1,034万米ドルを拠出している。

(イ)アジアにおける海賊対策

日本は、アジアの海賊等事案対策における地域協力の促進のため、アジア海賊対策地域協力協定(ReCAAP)の策定を主導し、同協定は2006年に発効した。各締約国は、同協定に基づきシンガポールに設置された情報共有センター(ReCAAP-ISC)を通じ、海賊等事案に関する情報共有及び協力を実施しており、日本は事務局長や事務局長補の派遣や財政支援によりReCAAP-ISCの活動を支援してきている。このような日本のアジアにおける海賊対策のための取組は、国際的にも高く評価されている。

IMBの発表によれば、東南アジア海域における海賊等事案の発生件数は、2016年は68件となっている。東南アジア海域では近年、航行中又は錨泊(びょうはく)中の小型タンカーの船員を誘拐するという重大な事案も発生し、懸念されている。

(5)サイバー

サイバー空間が人々の経済社会の活動基盤として欠かせないものとなる一方で、サイバー攻撃の規模や影響は年々拡大している。特に近年では、DDoS(distributed denial of service)攻撃の規模がこれまでにない大きさとなっているほか、重要インフラが攻撃の対象となり始めるなど、サイバーの脅威は深刻さを増している。

日本も例外ではなく、日本年金機構がサイバー攻撃を受け、約125万件に上る個人情報が窃取されるなど、サイバー攻撃の脅威にさらされている。2020年には東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えており、サイバーセキュリティは日本にとって喫緊の課題である。

サイバー攻撃は、匿名性が高く、短時間で広範な影響をもたらし、地理的な制約を受けることが少なく容易に国境を越えるといった特性がある。そのため、サイバーセキュリティは、一国のみで対応することが困難な国際社会共通の課題であり、国際社会との連携や協力が不可欠である。

こうした状況を背景に、2015年9月に閣議決定された「サイバーセキュリティ戦略」に基づき、国際的なルール作り、各国との協力・信頼醸成の促進、サイバー犯罪対策、能力構築支援等の取組を進めている。

国際的なルール作りについては、日本は、サイバー空間を利用した行為に対しても従来の国際法が適用されるとの立場から、国連における政府専門家会合(国連サイバーGGE(Group of Governmental Experts))等への参加を通じ、国際社会の議論に積極的に取り組んでいる。

各国との協力・信頼醸成の促進については、これまで対話を実施してきた米国、英国、フランス、オーストラリア、イスラエル、エストニア、ロシア、EU、ASEAN等に加え、新たにドイツ、韓国及びウクライナとの間で協議・対話を実施した。さらに、3月には、ARFの枠組みにおいてEU・マレーシアの共催で開催されたサイバー信頼醸成措置のワークショップに参加したほか、5月のG7伊勢志摩サミットにおいては、G7のサイバーに関するワーキンググループ(伊勢志摩サイバーグループ(ISCG))を新たに立ち上げ、10月に東京において第1回会合を開催した。こうした協議等を通じて、サイバー分野における政策及び取組について情報交換し、相互理解を深め、協力強化や信頼醸成の促進に努めている。

サイバー犯罪対策については、サイバー空間の利用に関する唯一の多数国間条約である「サイバー犯罪条約」(ブダペスト条約)のアジア地域初の締約国として、サイバー犯罪条約関連会合等に積極的に参加するとともに、特にアジア地域における条約締約国の拡大に努めている。

サイバー空間の性質上、一部の国や地域における対処能力の不足が世界全体にとってのリスク要因となることから、開発途上国等への能力構築支援は日本の安全を確保する上でも重要である。日本は、ASEAN諸国を中心にCSIRT(Computer Security Incident Response Team)(6)や関係行政機関の能力強化等の支援を行っている。10月に策定した政府横断的な「サイバーセキュリティ分野における開発途上国に対する能力構築支援(基本方針)」に基づき、今後もオールジャパンで戦略的かつ効率的な支援の取組を進めていく。

(6)宇宙

近年、宇宙利用の多様化及び活動国の増加に伴って宇宙空間の混雑化が進むとともに、衛星破壊(ASAT)実験や人工衛星同士の衝突等による宇宙ゴミ(スペースデブリ)の増加の問題が発生し、持続的かつ安定的な宇宙利用に関するリスクが増大している。

そのような状況に対応するため、日本は宇宙空間における法の支配の実現・強化を目指し、国際的な規範作りに関する議論に積極的に参画するとともに、各国と宇宙に関する対話・協議を促進し、宇宙空間における安全の確保に向けた取組に貢献している。

また、国際的に宇宙空間の利活用に関する新技術の開発やサービスの普及が進展する中で、国際宇宙ステーション(ISS)を始めとする宇宙科学・探査や日本の宇宙産業の海外展開、宇宙技術を活用した地球規模課題の解決や、開発途上国の宇宙分野での能力向上支援等にも積極的に取り組んでいる。

ア 宇宙空間における法の支配の実現・強化

宇宙空間をめぐる環境の変化を踏まえ、国際社会では、宇宙空間における新たなルールの必要性が様々な形で活発に議論されており、日本としても宇宙空間における法の支配の実現・強化のため、こうした議論に積極的に関与し、貢献してきている(7)。特にASAT実験のようなスペースデブリを発生させる行為を規制するとともに、各国の宇宙活動に関する情報共有を促進する透明性・信頼醸成措置(TCBM)に関するルールを整備することが重要である。そのような観点から、日本はEUが主導する「宇宙活動に関する国際行動規範(ICOC)」の策定に関する議論に積極的に貢献してきている。

また、4月のG7広島外相会合では、G7議長国として、ASAT能力の開発への懸念や宇宙活動に関する規範の強化へのコミットメントを含む共同コミュニケを取りまとめた。

そのほか、国連宇宙空間平和利用委員会(UNCOPUOS)においては、「宇宙活動の長期的持続可能性に関するガイドライン」の作成など宇宙空間の平和利用に関する議論が行われている。日本も積極的に議論に貢献し、6月の本委員会では、12件のガイドラインが合意された。なお、2017年1月から、科学技術小委員会において、日本人初の女性宇宙飛行士の向井千秋氏が議長を務めている(コラム「宇宙外交最前線」144ページ参照)。

~国連宇宙空間平和利用委員会で活躍する宇宙の専門家たち~

国連に宇宙を専門に扱う委員会があることをご存じでしょうか? ウィーンに本拠を置く国連宇宙空間平和利用委員会(COPUOS:Committee on Peaceful Uses of Outer Space)は、「宇宙の憲法」とも呼ばれる宇宙条約(1967年制定)を始めとした宇宙諸条約の策定に大きな役割を果たしてきた歴史ある委員会です。近年では、ルール作りのみならず、宇宙空間を利用した地球社会の課題の解決、宇宙空間を長期的に利用していくための方策の検討、開発途上国の宇宙利用の促進等にも積極的に取り組んでいます。

外務省では、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)等と緊密に連携しながら、COPUOSにおける議論に積極的に貢献しています。2012年から2014年の間には、JAXA技術参与の堀川康氏が日本人として初めてCOPUOS本委員会議長に就任し、「宇宙技術による『持続可能な開発』への貢献」をCOPUOSの主要テーマとする提案を行い、加盟国から幅広い支持を得るなど、積極的なイニシアティブを発揮してきました。堀川氏は国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」日本実験棟のプロジェクトマネージャを務めるなど、有人・無人の宇宙機システム開発の第一線で活躍されてきた技術者です。

そして2017年1月からは、初の日本人女性宇宙飛行士である向井千秋氏がCOPUOS科学技術小委員会の議長を務めています。宇宙外交の現場では、厳しい選考と訓練課程を経て、宇宙空間という過酷な環境下で様々なミッションを遂行した経験を持つ宇宙飛行士は大きな尊敬を集めており、その指導力は高く評価されています。

また、COPUOS法律小委員会では、慶應義塾大学の青木節子教授が「宇宙の平和的探査と利用の協力に関する国際メカニズムのレビュー」作業部会議長を務めています。宇宙資源探査など新たな国際宇宙法の課題が提起される中、第一線の研究者からの協力がこれまで以上に重要になってきています。

宇宙外交の最前線では、時として科学技術も含めた高度な専門知識や宇宙の利用開発の現場に関する深い理解や経験が求められます。このように、日本が世界に誇る宇宙の専門家の方々から様々な形で協力を得て、積極的な宇宙外交の展開が実現されています。

イ 各国との宇宙対話・協議の実施

国際社会における宇宙に関する関心の高まりを反映し、幅広い分野における情報共有や国際協力を目的とした様々な二国間・多国間の宇宙対話・協議等が増加している。日本としても、宇宙主要国やアジア太平洋地域を中心に、安全保障や科学・産業分野での対話を推進している。

3月には、新たに第1回日仏包括的宇宙対話(於:パリ)を実施し、宇宙状況把握(SSA)に関する協力等について具体的な検討が開始されている。その他、3月に安全保障分野における日米宇宙協議(於:東京)や第2回日EU宇宙政策対話(於:ブリュッセル)、10月に第6回安全保障に関する日米豪宇宙協議(於:東京)などを実施している。

ウ 宇宙科学・探査、日本の宇宙産業の海外展開及び地球規模課題解決に向けた支援

平和目的の宇宙空間の探査及び利用の進歩は全人類の共同の利益であり、外交的にも重要な意義を持つものである。中でもISSは15か国が参加する壮大なプロジェクトであり、宇宙に関する国際協力の象徴とも言える。7月からは大西卓哉宇宙飛行士が第48次/第49次長期滞在クルーとして、ISSに約4か月間滞在し、様々な実験や「きぼう」日本実験棟の新たな利用環境構築を行った。「きぼう」は超小型衛星の放出機能を有しており、宇宙分野における能力構築支援を目的として、数多くの新興国・開発途上国の衛星の放出にも利用されている。

また、国際的に増大する人工衛星や打ち上げサービス等の需要を獲得することは日本の宇宙産業にとって重要な課題となっており、トップセールスや在外公館の活用等を通じ日本の宇宙産業の海外展開に取り組んでいる。さらには、宇宙技術を活用した開発協力の実施により、気候変動、防災、森林保全、資源・エネルギーなどの地球規模課題への取組に貢献するとともに、開発途上国の宇宙分野での能力構築支援に取り組んできた。このような経験を踏まえ、今後、より戦略的かつ効率的な支援をオールジャパンで強力に推進するため、「宇宙分野における開発途上国に対する能力構築支援(基本方針)」が取りまとめられた。

4 テロ対策に関する新たな多国間の枠組みとして米国から提唱され、2011年9月に設立。実務者間の経験・知見・ベストプラクティス(成功事例)の共有や「法の支配」、国境管理、暴力的過激主義対策などの分野における能力向上支援の実施などを目的とする。G7を含む29か国及びEUがメンバー(国連はパートナー)

5 1989年のG7アルシュ・サミット(於:フランス)において、国際的なマネーロンダリング対策の推進を目的に招集された国際的な枠組み。G7を含む34か国・地域及び2国際機関が参加。マネーロンダリング、テロ資金供与対策や大量破壊兵器の拡散資金対策について各国が実施すべき国際的基準をFATF勧告として定め、勧告の実施に向けた取組が不十分な国・地域を、マネーロンダリングやテロ資金供与の深刻な問題・脅威が認められる国・地域として特定し、公表している。

6 コンピュータセキュリティインシデントに対処するための組織の総称。コンピュータセキュリティインシデントによる被害の最小化を図るため、インシデント関連情報、脆弱(ぜいじゃく)性情報、攻撃の予兆情報等を収集・分析し、解決策や対応方針の策定、インシデント対応等を行う。

7 日本国内においても、民間事業者による宇宙活動の活発化に対応するため、2016年11月に「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律」、「衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律」(いわゆる宇宙2法)が制定された。