4 軍縮・不拡散・原子力の平和的利用

(1)概観

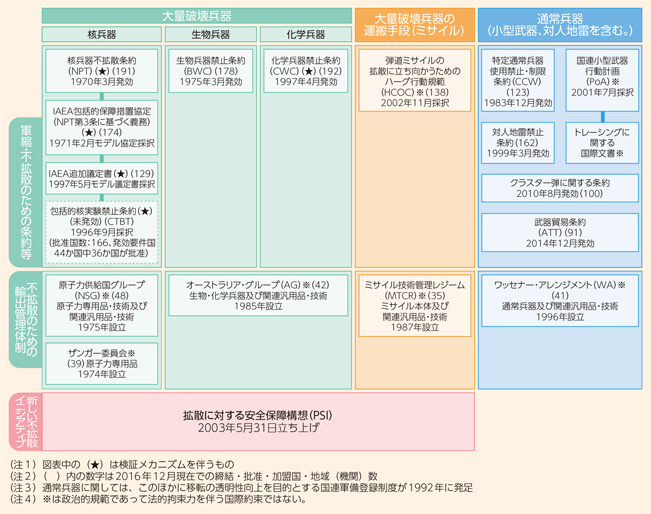

日本は、自国の安全を確保・維持し、また、憲法の平和主義の理念を基礎として、平和で安全な世界を目指すため、国際社会の責任ある一員として軍縮・不拡散に取り組んでいる。その対象は、大量破壊兵器(一般に核兵器・生物兵器・化学兵器を指す。)、通常兵器、ミサイルを含む運搬手段とそれらの関連物資・技術である。

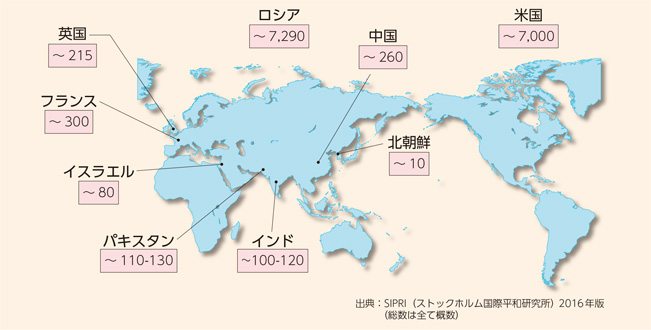

日本は唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界を実現させるべく、様々な外交努力を行っている(8)。現在の国際的な核軍縮・不拡散体制の基礎となっているのは、核兵器不拡散条約(NPT)である。日本は、このNPT体制を維持・強化するために、現実的かつ実践的な提案を打ち出していくとの方針の下、G7や非核兵器国12か国(9)から成るグループ「軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)」等の枠組みを通じて、具体的貢献を行ってきている。

日本は、核兵器以外の大量破壊兵器である生物兵器や化学兵器、また、通常兵器についても、関連する条約の運用の強化と普遍化に向けた努力を行っている。

このほか、ジュネーブ軍縮会議(CD)における核兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)などの新たな条約交渉の開始や国際原子力機関(IAEA)(10)の保障措置(11)の強化・効率化に向けて取り組んでいる。

また、各種の国際輸出管理レジーム(体制)や「拡散に対する安全保障構想(PSI)」(12)、核セキュリティ(13)強化に向けた取組にも積極的に参画している。

さらに、米国・ロシアを始め、多くの国との間で二国間の対話を通じた軍縮・不拡散外交も積極的に行っている(14)。日本は核不拡散を確保しつつ、原子力の平和的利用を推進していくことを基本にしており、二国間原子力協定の締結などによる原子力の平和的利用の促進など、その取組は多岐にわたっている。

(2)核軍縮

ア 核兵器不拡散条約(NPT)

日本は、核軍縮、核不拡散及び原子力の平和的利用の三本柱から成るNPTを国際的な軍縮・不拡散体制の基礎として重視しており、このことは4月に行われたG7外相会合での「広島宣言」や毎年日本が国連総会に提出している核兵器廃絶決議でも強調してきた。2017年5月からは、5年に1度開催される運用検討会議(次回は2020年に開催)に向けて、準備委員会が開催される予定である。

イ G7及び被爆地訪問の呼びかけ

2016年、G7議長国を務めた日本は、核兵器国と非核兵器国の主要国から成るG7が被爆地広島で初めて開催した外相会合の成果として、核兵器のない世界に向けた力強いメッセージを「広島宣言」という形で発出した。また、オバマ米国大統領を始めとする世界の様々な指導者等が被爆地を訪問し、被爆の実相に触れたことは、「広島宣言」ともあいまって、核兵器のない世界を目指す国際的な機運を盛り上げる転機となった。

ウ 軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)

NPDIは、メンバー国の外相自身による関与の下、現実的かつ実践的な提案を通じ、核兵器国と非核兵器国の橋渡しの役割を果たし、軍縮・不拡散分野での国際社会の取組を主導している。2015年4月から5月にかけての2015年NPT運用検討会議に向け、NPDIとして国際社会をリードしていくため、18本の作業文書とNPT運用検討会議の合意文書案を提出したほか、2016年も1月及び9月の北朝鮮の核実験に対して、ジュネーブ軍縮会議(CD)や国連総会第一委員会においてこれを非難する共同ステートメントを行うなど、積極的な活動を続けている。

エ 国連における取組

日本は、核兵器のない世界の実現のためには、核兵器国と非核兵器国の協力の下で現実的かつ実践的な措置を積み上げていくことが重要との基本的立場から、1994年以降、国連総会に毎年核兵器廃絶決議案を提出している。12月に開催された第71回国連総会においては、同決議案が賛成167、反対4、棄権16の圧倒的多数で採択された。

オ 包括的核実験禁止条約(CTBT)(15)

日本は、NPTを基礎とする核軍縮・不拡散体制を支える重要な柱であるCTBTの早期発効を重視し、未批准国への働きかけなどの外交努力を継続している。日本は、2015年9月から2017年9月までの2年間、発効促進共同調整国としてCTBTの早期発効に向けた取組を主導することとなった。さらに、2016年9月には、第8回CTBTフレンズ外相会合が開催され、岸田外務大臣は、ビショップ・オーストラリア外相と共同議長を務めた。また、同月、日本を含む42か国が共同提案国となったCTBTに関する決議(第2310号)が国連安保理において賛成多数で採択された。

カ 核兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT:カットオフ条約)(16)

長年にわたりジュネーブ軍縮会議(CD)でのFMCTの交渉開始への合意がなされない状況を受け、2014年及び2015年に計4回の政府専門家会合(GGE)が開催され、日本からも須田明夫元軍縮代表部大使が政府専門家として参加し、将来のFMCTの交渉に資する勧告を含む報告書が作成された。同報告書も踏まえ、2016年12月には、国連総会において、ハイレベル専門家準備グループの設置が決定され、2017年及び2018年にFMCTの実質的な要素について議論することとなった。2017年2月には、日本は、同グループのメンバー国に選定され、佐野利男元軍縮代表部大使を専門家として派遣することを決定した。

キ 軍縮・不拡散教育

近年、軍縮・不拡散問題への取組を推進する上で、軍縮・不拡散についての教育の重要性が国際社会に広く認識されてきており、日本は、唯一の戦争被爆国として、これを積極的に推進してきている。日本の取組として、被爆証言の多言語化、各国若手外交官の被爆地研修を実施しているほか、被爆者を「非核特使」として委嘱し、国際会議等で被爆体験証言をするなど、被爆の実相を国内外に伝達する活動を政府として後押ししている。近年、被爆者の高齢化が進む中、これまでの「非核特使」制度に加えて2013年に創設した「ユース非核特使」制度は、国内外の若い世代を対象としており、広島・長崎の被爆の実相を世代を超えて語り継いでいく取組にも重点を置いている。2016年3月には、ユース非核特使経験者が100人を超えたことを踏まえ、G7広島外相会合のプレイベントとして「ユース非核特使OB・OG広島フォーラム ―核兵器のない世界の実現のために、今、若者にできること―」を広島市で開催し、海外の若者にもユース非核特使制度を広げていくことを発表したほか、12月には、長崎市において第26回国連軍縮会議とユース非核特使フォーラムから成る「核兵器のない世界へ 長崎国際会議」を開催した。また、広島市や長崎市との協力の下、在外公館を通じた海外における原爆展の展開支援も行っており、ニューヨーク(米国)、ジュネーブ(スイス)、ウィーン(オーストリア)において常設原爆展が開設されている。

ク そのほかの二国間での取組

核軍縮・不拡散及び環境汚染防止の観点からは、日露非核化協力委員会を通じ、ロシアにおける退役原子力潜水艦解体関連の協力を実施している(17)。また、ウクライナやカザフスタンとの間でそれぞれ設立した核兵器廃棄協力委員会を通じ、核セキュリティ強化等に資する協力を実施した(18)。

(3)不拡散

ア 大量破壊兵器などの拡散防止の取組

日本は、不拡散体制の強化にも力を入れている。IAEAについては、指定理事国(19)としてその活動に人的・財政的貢献を行っており、2009年以降、IAEA事務局長を天野之弥氏が務めている。天野事務局長は、「平和と開発のための原子力(Atoms for Peace and Development)」を掲げ、保障措置の実施、イランや北朝鮮の核問題への対応に加えて、原子力を利用した開発課題への対処にも力を入れてきた。天野事務局長のリーダーシップによるこれらの取組は、各国から高い評価を得ている。また、日本は、国際的な核不拡散体制の中核的な措置であるIAEAの保障措置について、より多くの国が追加議定書(20)を締結するよう、IAEAが主催する地域セミナーへの人的・財政的支援や、様々な協議の場を活用した各国への働きかけを進めている。具体的事例としては、5月にニジェールで開催されたIAEA主催追加議定書促進セミナーや、7月に日本原子力研究開発機構(JAEA)、核不拡散・核セキュリティ総合支援センター(ISCN)、米国及びミャンマー政府が共催した追加議定書及び大量破壊兵器物質識別トレーニングに関するセミナーへ職員を派遣し、追加議定書の重要性や日本のこれまでの取組を紹介したことなどが挙げられる。

日本は、核兵器、生物・化学兵器、ミサイル(21)、通常兵器それぞれについて、兵器やその関連汎用品・技術の供給能力を持ち、適切な輸出管理を支持する国々による協調のための枠組みである輸出管理レジームに参加している。特に、原子力供給国グループ(NSG)については、在ウィーン国際機関日本政府代表部が事務局の役割を果たしている。このほか、通常兵器等の輸出管理レジームであるワッセナー・アレンジメント(WA)は、2016年に発足20周年を迎え、記念行事の一環として、在ウィーン国際機関日本政府代表部において、WAに参加していない国への意識啓発を目的としたワークショップを開催した。

また、日本は拡散に対する安全保障構想(PSI)の活動に積極的に参加しているほか、アジア不拡散協議(ASTOP)(22)やアジア輸出管理セミナー(23)を開催し、アジア諸国を中心に不拡散体制への理解促進と地域的取組の強化を図っている。さらに、ロシアや中央アジアなどで大量破壊兵器やその運搬手段の研究開発に関与していた科学者などを国際科学技術センター(ISTC)を通じて平和的な目的の研究に従事させることにより、大量破壊兵器に関する知識・技能の拡散防止と国際的な科学協力にも貢献している。

非国家主体への大量破壊兵器及びその運搬手段(ミサイル)の拡散防止を目的として2004年に採択された国連安保理決議第1540号(24)について、決議第1977号(2011年)に基づいて行われた包括的レビューの結果を踏まえ、2016年12月に決議第2325号が採択された。今後、同決議に基づいて日本を含む各国が大量破壊兵器の不拡散に関する取組を強化していく。

イ 地域の不拡散問題

北朝鮮の核・ミサイル開発の継続は、国際社会の平和と安全に対する重大な脅威であり、国際的な核不拡散体制に対する重大な挑戦である。

北朝鮮は、2016年に入ってから2回の核実験及び20発を超える弾道ミサイルを発射した。国連安保理は、2016年3月に決議第2270号を、同年11月に決議第2321号をそれぞれ採択したが、北朝鮮はその後も一連の決議を無視し、2017年2月及び同年3月にも弾道ミサイルを発射した。

北朝鮮は、2016年1月の核実験後は「水爆実験に成功した」(25)、同年9月の核実験後は「核弾頭の爆発実験に成功した」(26)と主張している。2016年8月に発表されたIAEAの事務局長報告では、北朝鮮の核開発の状況について、IAEAが観察した期間(2015年8月27日から2016年8月19日)を通して、継続的に寧辺(ニョンビョン)の5MWe黒鉛減速炉の運転に伴う兆候が確認されたと述べている。

また、北朝鮮の弾道ミサイル開発状況について、2017年3月に発表された国連安保理の北朝鮮制裁委員会専門家パネル報告書には、中距離弾道ミサイルの導入による飛距離の伸長や潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)発射における固体燃料へのシフト等、短期間で弾道ミサイル技術が著しく進展したと記載されている。

北朝鮮の核・ミサイル能力の増強は、日本を含む地域及び国際社会全体にとって新たな段階の脅威であり、引き続き米韓を含む関係国と緊密に連携しつつ、北朝鮮に対し、核・ミサイル計画の放棄に向けた措置を着実に実施するよう強く求めていく。また、各国が国連安保理決議で義務付けられた制裁を厳格かつ全面的に履行するための取組として、アジア不拡散協議(ASTOP)やアジア輸出管理セミナーを含め、アジア地域を中心とした輸出管理能力の構築も進めていく(2-1-1(1)参照)。

一方で、イランの核問題は2015年から2016年にかけて動きを見せた。2015年7月には、EU3(英仏独)+3(米中露)とイランが、イランの核問題に関する最終合意である「包括的共同作業計画(Joint Comprehensive Plan of Action:JCPOA)」(27)に合意した。JCPOAでは、イランの原子力活動に制約をかけつつ、それが平和的であることを確保した上で、イラン側の措置の実施に伴い、これまでに課された制裁が解除される手順が明記された。また、JCPOAを承認し、IAEAに必要な検証・監視活動を行うよう要請するなどの内容を含む国連安保理決議第2231号が採択された。

イランとIAEAは、イランの核問題に関する軍事的側面の可能性(28)について規定された「イランの核計画に関する過去及び現在の未解決の問題の解明のためのロードマップ」に基づいて検証作業を行い、2015年12月にIAEA事務局長による最終評価報告(29)が発出された。

さらに、2016年1月には、イランがJCPOAで約束した一部の措置を履行したことがIAEAにより検認された。これにより、国連安保理決議第2231号に基づき、過去の関連する国連安保理決議によって課された制裁の一部が終了した。ただし、イランの核活動やミサイルなどに関連する移転活動には引き続き制約が課されている。

日本は、JCPOAを支持し、その履行遵守の継続が重要であるとの立場の下、2015年10月の岸田外務大臣のイラン訪問時に、原子力安全やIAEA保障措置・透明性措置の分野で協力を行っていく意図を表明した。さらに、2016年12月7日の日・イラン外相会談に合わせ、核合意の継続的遵守の支援を目的として、IAEAを通じた原子力安全分野の協力のために55万ユーロ、保障措置分野の協力のために150万ユーロの支援を決定した。

シリアによるIAEA保障措置の履行については、シリア情勢悪化の影響もあって事態は進展していないが、シリアがIAEAに対して完全に協力し、事実関係が解明されるためにも同国が追加議定書を署名・批准し、これを実施することが重要である。

ウ 核セキュリティ

近年、核物質そのほかの放射性物質を使用したテロ活動を防止するための「核セキュリティ」についても、IAEAや国連、有志国による各種の取組を通じて国際協力が強化された。特に、オバマ米国大統領が提唱して開始された核セキュリティ・サミットは、最後となる第4回のサミットが2016年3月にワシントンDC(米国)で53か国・3機関が出席して開催され、IAEAや国連等の核セキュリティを今後推進していく国際機関・枠組みの行動計画を策定した。日本から安倍総理大臣が出席し、核物質の最小化と適正管理、核セキュリティ分野の人材育成・能力支援等、日本の国際社会における核セキュリティ強化へ向けた取組を表明した。具体的には、前回(2014年、ハーグ(オランダ))のサミットで約束した日本原子力研究開発機構の高速炉臨界実験装置から高濃縮ウラン及びプルトニウム燃料の全量撤去を完了したこと、京都大学臨界集合体実験装置を低濃縮ウラン燃料を利用する原子炉に転換し同装置から高濃縮ウラン燃料を全量撤去すること等を表明した。核セキュリティ・サミットで、今後IAEAが国際的な核セキュリティの取組で中心的役割を果たすことが確認されたことを受け、2016年12月、ウィーン(オーストリア)でIAEAの主催により「核セキュリティに関する国際会議」が開催され、130か国及び17国際機関・団体から2,000人以上が参加した。日本からは、薗浦外務副大臣が出席し、核物質の最小化や適正管理の取組の継続、核セキュリティ分野の人材育成の継続を表明するとともに、天野IAEA事務局長との間で、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、日本とIAEAが核テロ対策において協力することで一致したことを発表した。

(4)原子力の平和的利用

ア 多国間での取組

原子力の平和的利用は、核軍縮・不拡散と並んでNPTの三本柱の1つとされており、核軍縮・不拡散を進める国が平和的目的のために原子力の研究、生産及び利用を発展させることは「奪い得ない権利」であるとされている。

国際的なエネルギー需要の拡大や地球温暖化問題への対処の必要性などから、原子力発電(30)の拡充や新規導入を計画する国は多く、東京電力福島第一原子力発電所の事故後も、原子力発電は国際社会における重要なエネルギー源となっている。

一方、原子力発電に利用される核物質、機材及び技術は軍事転用が可能であり、また一国の事故が周辺諸国にも大きな影響を与え得る。したがって、原子力の平和的利用に当たっては、①保障措置、②原子力安全(原子力事故の防止に向けた安全性の確保など)及び③核セキュリティの「3S」(31)の確保が重要である。また、東京電力福島第一原子力発電所事故の当事国として、事故の経験と教訓を世界と共有し、国際的な原子力安全の向上に貢献していくことは、日本の責務である。この観点から、IAEAと協力し、2013年に福島県に「IAEA緊急時対応能力研修センター(IAEA・RANET・CBC)」を指定しており、2016年には、4月、8月、10月及び12月に、国内外の関係者を対象として、緊急事態の準備及び対応の分野における能力強化のための研修を実施した。

福島第一原発の廃炉・汚染水対策、除染・環境回復は着実に進展しているが、世界にも前例がない困難な作業の連続であり、世界の技術や叡智(えいち)を結集して取り組んでいる。IAEAとは事故直後から協力しており、2016年は、海洋モニタリング専門家の受入れ(5月及び11月)や除染に関する専門家会合(2月)を実施した。また、原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)は、2014年に放射線影響評価に関する報告書を公表して以来、福島県において説明会を開催している(2016年は2月及び11月)。

また、国際社会の正しい理解と支援を得ながら事故対応と復興を進めるためには、適時適切な情報発信が必要である。この観点から、日本は、福島第一原発の廃炉作業・汚染水対策の進捗、空間線量や海洋中の放射能濃度のモニタリング結果、食品の安全といった事項について、IAEAを通じて包括的な報告を定期的に公表しているほか、外交団に対する説明会の開催や在外公館を通じた情報提供などを行っている。

原子力科学技術は、原子力発電のみならず、保健・医療、食糧・農業、環境、工業適用等の分野でも活用されている。これら非発電分野における原子力の平和的利用の促進と開発課題への貢献は、開発途上国がNPT加盟国の大半を占める中で重要性が増してきている。IAEAも、天野IAEA事務局長が「平和と開発のための原子力(Atoms for Peace and Development)」を掲げて開発途上国への技術協力を重視している。

日本は、平和的利用イニシアティブ(PUI)等を通じてこれを積極的に支援しており、2015年4月、NPT運用検討会議において、日本はPUIに対し、向こう5年間で総額2,500万米ドルの拠出を行うことを表明した。2016年には、PUIを通じ、開発途上国における感染症対策、災害対策等のプロジェクトに対して支援を行った。

イ 二国間原子力協定

二国間原子力協定は、特に原子力の平和的利用の推進と核不拡散の確保の観点から、原子炉のような原子力関連資機材等を移転するに当たり移転先の国からこれらの平和的利用などに関する法的な保証を取り付けるために締結するものである。

また、日本は、「3S」を重視する観点から、最近の原子力協定においては、原子力安全面に関する規定も設けており、協定の締結により、原子力安全の強化などに関し、協定に基づく協力の促進も可能となる。

日本の原子力技術に対する期待は、福島第一原発の事故後も引き続き諸外国から表明されている。二国間の原子力協力については、福島第一原発事故に関する経験と教訓を世界と共有することにより、国際的な原子力安全の向上に貢献していくことが日本の責務である。この認識の下、日本は相手国の事情や意向を踏まえつつ、世界最高水準の安全性を有する原子力関連資機材・技術を提供していく考えである。原子力協定の枠組みを整備するかどうかについては、核不拡散の観点、相手国の原子力政策、相手国の日本への信頼と期待、二国間関係などを総合的に勘案し、個別具体的に検討していくこととしている。

なお、日本は、2016年末現在、カナダ、オーストラリア、中国、米国、フランス、英国、欧州原子力共同体(EURATOM)、カザフスタン、韓国、ベトナム、ヨルダン、ロシア、トルコ及びアラブ首長国連邦との間でそれぞれ原子力協定を締結している。

(5)生物兵器・化学兵器

ア 生物兵器

生物兵器禁止条約(BWC)(32)は、生物兵器の開発・生産・保有などを包括的に禁止する唯一の多国間の法的枠組みである。条約遵守の検証手段に関する規定がなく、条約をいかに強化するかが課題となっている。

2006年の第6回運用検討会議以降、履行支援ユニット(事務局機能)の設置や、年2回の会合の開催などが決定され、BWCの実施強化に向けて取組が進んできた。しかし、2016年11月に開催された第8回運用検討会議の最終文書では、各国の意見対立のため、会合開催が年1回となり、実質的合意事項は減少した。日本としては、2017年12月の締約国会合に向けて条約の実施強化に取り組んでいく。

イ 化学兵器

化学兵器禁止条約(CWC)(33)は、化学兵器の開発・生産・貯蔵・使用などを包括的に禁止し、既存の化学兵器の全廃を定めている。条約の遵守を検証制度(申告と査察)によって確保しており、大量破壊兵器の軍縮・不拡散に関する国際約束としては画期的な条約である。CWCの実施機関として、ハーグ(オランダ)に化学兵器禁止機関(OPCW)が設置されている。OPCWは、2013年9月以降継続しているシリアの化学兵器廃棄において、国連と共に重要な役割を果たしており、日本はその活動に対して財政的支援を行った。2015年8月、シリア国内で引き続き発生している塩素ガス使用等の責任特定のため、国連・OPCW共同調査メカニズムが国連安保理決議に基づき設置された。2016年11月には、同調査メカニズムの活動任期が1年間延長され、化学兵器の使用責任の特定や化学兵器が二度と使用されないようにするための努力が続けられている。

日本は、加盟国を増やすための協力、条約の実効性を高めるための締約国による条約の国内実施措置の強化及びそのための国際協力に積極的に取り組んでいる。

また、日本は、CWCに基づき、中国に遺棄された旧日本軍の化学兵器について、国内の老朽化した化学兵器と同様に廃棄義務を負っており、中国と協力しつつ、1日も早い廃棄の完了を目指して最大限の努力を行っている。

(6)通常兵器

ア クラスター弾(34)

日本は、クラスター弾の人道上の問題を深刻に受け止め、被害者支援や不発弾処理といった対策を実施するとともに、クラスター弾に関する条約(CCM:Convention on Cluster Munitions)(35)の締約国を拡大する取組を継続している。また、ラオスやレバノンなどのクラスター弾の被害国に対し、不発弾処理や被害者支援事業の協力を行っている(36)。

イ 対人地雷

日本は、実効的な対人地雷の禁止と被害国への地雷対策支援の強化を中心とした包括的な取組を推進している。アジア太平洋地域各国への対人地雷禁止条約(オタワ条約)(37)締結の働き掛けに加え、1998年以降、51か国・地域に対して約670億円を超える地雷対策支援(地雷除去、被害者支援等)を実施してきている。

2016年12月には、チリでオタワ条約第15回締約国会議が開催され、日本からはこれまでの日本のオタワ条約の普遍化や地雷対策支援の取組及び実績を振り返るとともに、対人地雷のない世界を目指し今後とも積極的な役割を果たすとの姿勢を表明した。

ウ 武器貿易条約(ATT)

通常兵器の国際貿易を規制するための国際的な共通基準を確立し、不正な取引等を防止することを目的としたATT(38)が、2013年4月に国連総会で採択され、2014年12月24日に発効した。2016年8月に開催された第2回締約国会議では、効果的な履行を促進するための任意信託基金の設置が正式に決定されるとともに、条約普遍化に関する非公式作業部会の立ち上げが決定された。日本は、条約の検討を開始する国連総会決議の原共同提案国の1つとして、国連における議論及び交渉を主導し、条約の発効後は締約国会議等における議論に積極的に貢献してきており、未締結の国に対して早期締結を呼びかけている。

エ 特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)

過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用を禁止又は制限するもので、手続事項等を定めた枠組条約及び個別の通常兵器等について規制する5つの付属議定書から構成される。枠組条約は1983年発効した(39)。日本は、枠組条約及び改正議定書IIを含む議定書IからIVを締結している。12月の第5回運用検討会議では、近年のロボットの軍事利用の増加を背景にした国際社会の懸念に対応するため、自律型致死兵器システム(LAWS)に関する政府専門家会合の設置が決定された。

オ 小型武器

事実上の大量破壊兵器とも称される小型武器は、その操作の手軽さゆえに、拡散が続いており、紛争の長期化や激化、治安回復や復興開発の阻害などの問題の一因となっている。日本は、毎年の国連小型武器決議の国連総会への提出を始め、国連における取組に貢献すると同時に、世界各地において武器回収、廃棄、研修などの小型武器対策プロジェクトを支援している。

8 より詳細な日本の核軍縮・不拡散分野の政策については2016年発行の「日本の軍縮・不拡散外交(第7版)」を参照

9 2010年9月に日本及びオーストラリアが立ち上げ、カナダ、チリ、ドイツ、ポーランド、メキシコ、オランダ、トルコ、アラブ首長国連邦、フィリピン及びナイジェリアの計12か国が参加

10 IAEAは、原子力の平和的利用を促進するとともに、原子力が平和的利用から軍事的利用に転用されることを防止することを目的とし、1957年に設立された。事務局はウィーンに設置されている。最高意思決定機関は全加盟国で構成され年1回開催される総会である。総会に対して責任を負うことを条件に、35か国で構成される理事会がIAEAの任務を遂行する機関として機能している。2016年2月現在、168か国が加盟。天野之弥氏が2009年12月以降事務局長を務めている。

11 IAEAが各国と個別に締結した保障措置協定に基づき、査察などの手段により、核物質が平和的目的だけに利用され、核兵器などに転用されないことを担保するために行われる検認活動(査察、各国の計量管理(核物質の在庫量の管理)記録のチェックなど)。NPT締約国である非核兵器国は、NPT第3条に基づき、IAEAとの間で保障措置協定を締結し、国内の全ての核物質について保障措置(包括的保障措置)を受け入れることが求められている。

12 大量破壊兵器などの拡散阻止のため各国が国際法・各国国内法の範囲内で共同して取り得る措置を実施・検討するための取組で、2003年5月に発足。2016年12月現在、105か国がPSIの活動に参加・協力している。日本は、PSI海上阻止訓練を2004年及び2007年の2度主催し、2010年11月に東京においてオペレーション専門家会合(OEG)を主催したほか、2012年7月には日本で行うものとしては初のPSI航空阻止訓練を主催した。また、他国が主催する訓練及び関連会合にも積極的に参加しており、2013年5月にポーランドで開催されたPSI創設10周年を記念するハイレベル政治会合や、2016年1月に米国で開催された政治会合(高級事務レベル)に出席するとともに、直近では2016年4月に英国で開催されたOEGや、2016年9月に開催されたシンガポール主催PSI海上阻止訓練「Deep Sabre 16」に参加した。

13 核物質などがテロリストやその他の犯罪者の手に渡ることを防ぐための取組

14 2016年にはEU(1月・東京)、イラン(2月・東京)、韓国(5月・東京)、米国(7月・ワシントンDC)、ロシア(7月・東京)、インド(8月・ニューデリー)、エジプト(9月・カイロ)、イスラエル(9月・エルサレム)と軍縮・不拡散協議を実施したほか、その他の国際会議の場等も通じて、多くの国と二国間の対話を実施した。

15 宇宙空間、大気圏内、水中、地下を含むあらゆる場所における核兵器の実験的爆発及び核爆発を禁止。1996年に署名開放されたが、2016年12月現在、条約発効のために批准が必要な国(発効要件国)全44か国のうち、中国、エジプト、イラン、イスラエル及び米国が未批准、インド、北朝鮮及びパキスタンが未署名のために未発効となっている。

16 核兵器その他の核爆発装置製造のための原料となる核分裂性物質(高濃縮ウラン及びプルトニウムなど)の生産を禁止することにより、核兵器の数量増加を止めることを目的とする条約構想

17 退役原子力潜水艦解体事業「希望の星」は、2002年6月のG8カナナスキス・サミット(於:カナダ)において合意された、大量破壊兵器及びその関連物質の拡散防止を主な目的とする「G8グローバル・パートナーシップ」の一環として実施されたもので、2009年12月までに計6隻を解体して完了した。2010年8月からは、解体した原子力潜水艦の原子炉区画を安全に保管するため原子炉区画陸上保管施設の建設に対する協力を実施した。

18 2011年1月、日・ウクライナ核兵器廃棄協力委員会を通じ、ハリコフ物理技術研究所核セキュリティ強化、さらに、同年11月、日・カザフスタン核兵器廃棄協力委員会を通じ、カザフスタン・ウルバ冶金工場核セキュリティ強化に対する協力をそれぞれ実施した。

19 IAEA理事会で指定される13か国。日本を始めG7などの原子力先進国が指定されている。

20 包括的保障措置協定等に追加して、各国がIAEAとの間で締結する議定書。追加議定書の締結により、IAEAに申告すべき原子力活動情報の範囲が拡大されるなど検認活動が強化される。2016年10月現在、129か国が締結

21 弾道ミサイルに関しては、輸出管理体制のほかにも、その開発・配備の自制などを原則とする「弾道ミサイルの拡散に立ち向かうためのハーグ行動規範」(HCOC)があり、日本は2013年5月から1年間議長国を務めた。HCOCには2016年6月、インドが新たに参加した。

22 日本が主催し、ASEAN10か国、中国、韓国、米国、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド及びフランスが参加して、アジアにおける不拡散体制の強化に関する諸問題について議論を行う多国間協議。最近では2017年1月に開催された。

23 日本が主催し、アジア諸国・地域の輸出管理当局関係者などが参加して、アジア地域における輸出管理強化に向けて意見・情報交換をするセミナー。1993年から毎年東京で開催しており、最近では2017年2月に開催し、約30か国・地域等が参加した。

24 2004年4月採択。全ての国に対し、①大量破壊兵器等の開発等を試みるテロリスト等への支援の自制、②テロリスト等による大量破壊兵器等の開発等を禁ずる法律の制定及び③大量破壊兵器等の拡散を防止する国内管理(防護措置、国境管理、輸出管理等)の実施を義務付けるとともに、国連安保理の下に国連安保理理事国より構成される「1540委員会」(決議第1540号の履行状況の検討と国連安保理への報告が任務)を設置

25 2016年1月6日 朝鮮中央通信

26 2016年9月9日 朝鮮中央通信

27 包括的共同作業計画(Joint Comprehensive Plan of Action:JCPOA)

●イランの原子力活動に制約をかけつつ、それが平和的であることを確保し、また、これまでに課された制裁を解除していく手順を詳細に明記したもの

〈イラン側の主な措置〉

●濃縮ウラン活動に係る制約

・稼動遠心分離機を5,060機に限定

・ウラン濃縮の上限は3.67%、貯蔵濃縮ウランは300kgに限定等

●アラク重水炉、再処理に係る制約

・アラク重水炉は兵器級プルトニウムを製造しないよう再設計・改修し、使用済燃料は国外へ搬出

・研究目的を含め再処理は行わず、再処理施設も建設しないなど

28 PMD(Possible Military Dimensions:軍事的側面の可能性)

2011年11月、IAEAは、イランの核活動に関し、核爆弾開発の兆候について、起爆装置の開発等を含む12項目から成る「軍事的側面の可能性」を事務局長報告として指摘。以降、本件はイランとIAEAとの協議における重要な論点として扱われてきた。

29 イランの核問題の軍事的側面の可能性(PMD)に関するIAEA事務局長の最終評価報告(要旨)

結論として以下の3点について言及

(1)「イランの核計画に関する過去及び現在の未解決の問題の解明のためのロードマップ」において行うことになっていた活動は、全てスケジュールどおりに終了した。

(2)IAEAは、2003年末までにイランにおいて、核爆発装置の開発に関連する活動が組織的に行われ、一部の活動については2004年以降も行われたと評価。同時に、IAEAは、これらの活動は実現可能性・科学的研究並びに一定の関連する技術的知見及び能力の獲得以上に進展しなかったと評価。また、2010年以降に核爆発装置の開発に関連する活動が行われたとする信頼性のある根拠を有していない。

(3)IAEAは、イランの核計画に関する軍事的側面の可能性に関し、核物質の転用についての信頼性のある根拠を何ら発見していない。

30 IAEAによれば、2016年12月現在、原子炉は世界中で450基が稼働中であり、60基が建設中(IAEAホームページ)

31 核不拡散の代表的な措置であるIAEAの保障措置(Safeguards)、原子力安全(Safety)及び核セキュリティ(Security)の頭文字を取って「3S」と称されている。

32 1975年3月発効。締約国数は178か国(2016年12月現在)

33 1997年4月発効。2015年8月にミャンマー、10月にアンゴラが加入し、締約国数は192か国となった(2016年12月現在)。

34 一般的には、多量の子弾を入れた大型の容器が空中で開かれて子弾が広範囲に散布される仕組みの爆弾及び砲弾のことを言う。不発弾となる確率が高いとも言われ、不慮の爆発によって一般市民を死傷させることなどが問題となっている。

35 クラスター弾の使用・所持・製造などを禁止するとともに、貯蔵クラスター弾の廃棄、汚染地域におけるクラスター弾の除去などを義務付ける条約で、2010年8月に発効した。2016年12月現在の締約国数は、日本を含め100か国・地域

36 クラスター弾対策及び対人地雷対策に関する国際協力の具体的な取組については、開発協力白書を参照

37 対人地雷の使用・生産などを禁止するとともに、貯蔵地雷の廃棄、埋設地雷の除去などを義務付ける条約で、1999年3月に発効した。2016年12月現在の締約国数は、日本を含め162か国

38 武器貿易条約(ATT)の2016年12月現在の署名国は130か国、締約国は87か国。日本は、署名が開放された日に署名を行い、2014年5月、アジア太平洋で最初の締約国となった。

39 特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)の2016年12月現在の締約国は123か国