2 日本外交の展開

2016年には、日本はG7議長国としてG7伊勢志摩サミットや広島外相会合を主催し(特集「G7伊勢志摩サミット・G7広島外相会合」12ページ参照)、また、国連安保理非常任理事国を務めるとともに(2016年から2017年)、初のアフリカでの開催となる第6回アフリカ開発会議(TICAD VI)を開催(特集「TICAD VI」115ページ参照)するなど、同年は日本外交が世界をリードする1年となった。日本は、厳しさを増す国際情勢の中で国益の増進に全力を尽くすとともに、国際社会の平和と繁栄に貢献し、これまでの平和国家としての歩みを更に進めていく。

(1)地球儀を俯瞰する外交と「積極的平和主義」

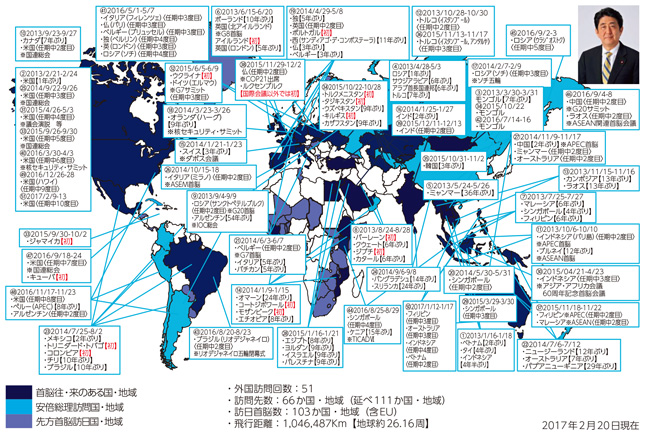

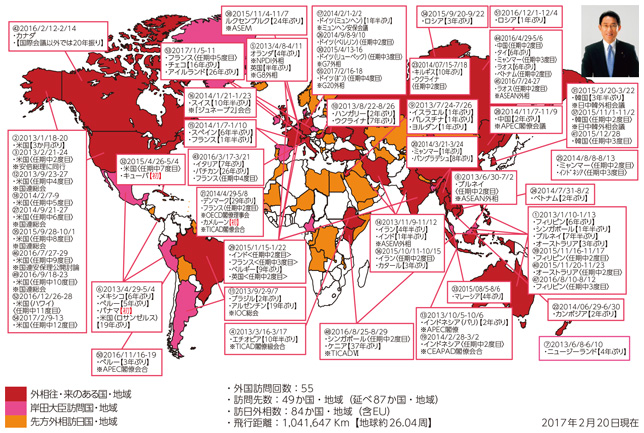

日本にとって望ましい、安定しかつ予見可能性が高い国際環境を創出していくためには、外交努力をもって世界各国及び国際社会との信頼・協力関係を築き、国際社会の安定と繁栄の基盤を強化し、脅威の出現を未然に防ぐことが重要である。この観点から、安倍政権発足以降、日本政府は国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、地球儀を俯瞰(ふかん)する外交を展開してきた。

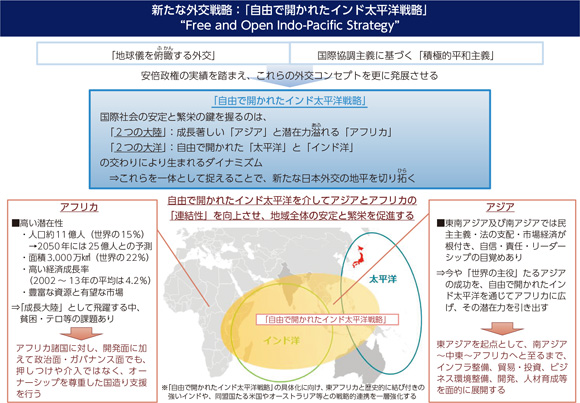

その中で、安倍晋三内閣総理大臣は、8月にケニアにおいて開催されたTICAD VIの基調講演において、「自由で開かれたインド太平洋戦略」を発表し、国際社会の安定と繁栄の鍵を握るのは成長著しいアジアと潜在力溢(あふ)れるアフリカの「2つの大陸」、自由で開かれた太平洋とインド洋の「2つの大洋」の交わりにより生まれるダイナミズムであり、日本はアジアとアフリカの繁栄の実現に取り組んでいくと述べた(特集「自由で開かれたインド太平洋戦略」15ページ参照)。

安倍総理大臣はこれまで66か国・地域(延べ111か国・地域)を訪問し、岸田文雄外務大臣は、49か国・地域(延べ86か国・地域)を訪問した(2017年2月20日時点)。この結果、国際社会における日本の存在感は着実に高まり、安倍総理大臣と各国首脳、岸田外務大臣と各国外相との個人的な信頼関係も深まっている。

2016年から2017年初頭にかけて、英国、イタリア、フィリピン、ベトナム、台湾、そして日本の同盟国である米国といった国・地域でリーダーが交代した。日本は国際社会の安定勢力として、引き続き新しいリーダーと信頼関係を築き、日本の国益を増進するとともに、世界の平和と繁栄のため国際社会を主導していく。

(2)日本外交の三本柱

日本の国益を守り増進するため、引き続き、①日米同盟の強化、②近隣諸国との関係強化及び③日本経済の成長を後押しする経済外交の推進を三本柱として外交に取り組んでいく。

日米両国は基本的価値及び戦略的利益を共有しており、日米同盟は日本の外交・安全保障の基軸である。また、米国のアジア太平洋でのプレゼンスは、日本及び米国のみならず、地域及び世界の安定と繁栄に資するものである。

2016年は、5月にオバマ大統領が現職の米国大統領として初めて広島を訪問し(特集「オバマ米国大統領の広島訪問」14ページ参照)、12月には安倍総理大臣がハワイを訪問した(特集「安倍総理大臣のハワイ訪問」67ページ参照)。この相互訪問は、日米同盟の強さを象徴するとともに、かつて戦火を交えた国同士が寛容と和解の力を示す機会となった。12月のハワイでの首脳会談では、日米同盟を更なる高みに押し上げることの重要性について一致し、インド太平洋を自由で開かれたものとし、地域の安定と繁栄を確保するため、日米豪、日米印などの同盟ネットワーク拡大の重要性について認識が共有された。

日本は、平和安全法制及び新たな日米防衛協力のための指針(新ガイドライン)の下、米国との様々な協議やメカニズムを通じて、平時から緊急事態まで「切れ目のない」日米同盟の抑止力・対処力を一層強化している。これらの取組は、例えば、4月の熊本地震発生の際の、迅速な自衛隊と米軍との共同運用実施にも貢献した。

沖縄の負担軽減は政府の最重要課題の1つである。12月には沖縄の北部訓練場の過半の返還が実現し、2017年1月には日米地位協定の軍属に関する補足協定が署名され、発効した。今後も米軍の抑止力を維持しつつ普天間飛行場の1日も早い辺野古への移設を始め、沖縄の負担軽減を目に見える形で実現すべく、全力で取り組んでいく。

日米の経済分野での協力は、日米両国の経済の活性化のみならず、日米同盟の更なる強化や世界経済全体の発展のために不可欠である。日本企業による対米投資は、米国内の直接投資累積残高で英国に次いで第2位の約4,110億米ドル(2015年)であり、日本企業の活動は約84万人(2014年)の雇用創出をもたらしている。

2017年1月に発足したトランプ政権とも緊密な関係を構築しつつ、日米同盟を一層強化していく。

日本を取り巻く環境を安定的なものにする上で、近隣諸国との関係強化は重要な基礎となる。

日中関係は、最も重要な二国間関係の1つである。「戦略的互恵関係」の下、両国が地域や国際社会における協力関係を築いていくことが重要である。2016年は、7月のモンゴルでのアジア欧州会合(ASEM)、9月のG20杭州(こうしゅう)サミット(於:中国)及び11月のペルーでのアジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議の際に首脳会談を実施し、4月から5月にかけて岸田外務大臣が中国を訪問した。これらを経て、日中両国は、日中関係の肯定的な側面を拡充、強化し、懸案を適切に処理しながら日中関係を全般的に改善させていくよう双方が努力していくことで一致している。尖閣諸島周辺における中国公船の度重なる領海侵入や東シナ海における中国による一方的な資源開発等については、日本として主張すべきことは主張し、引き続き、毅然かつ冷静に対応していく。

韓国は、戦略的利益を共有する最も重要な隣国である。2016年には首脳・外相レベルの意思疎通が頻繁に行われ、全ての首脳・外相会談において、2015年末の慰安婦問題に関する合意を双方が責任を持って実施することで一致した。その一方で、2016年末の在釜山総領事館に面する歩道への慰安婦像の設置は極めて遺憾であり、2017年2月の日韓外相会談を始め、様々な機会にこのような日本の立場を韓国側に伝えている。引き続き、韓国側に対し、粘り強く、あらゆる機会を捉えて、この合意の着実な実施を求めていくとともに、安全保障を始めとする幅広い分野において協力関係を深化させ、相互の信頼の下、日韓関係を未来志向の新時代へと発展させていくことが重要である。

また、日中韓3か国による協力プロセスは重要な意義を有しており、日本は議長国として8月に日中韓外相会議を開催した。

ロシアとは、2016年は安倍総理大臣の2度の訪露及び12月のプーチン大統領の訪日を含むハイレベルの政治対話と往来を実施した(特集「プーチン大統領の訪日」98ページ参照)。最大の懸案である北方領土問題については、5月の首脳会談(於:ソチ(ロシア))で「新しいアプローチ」で交渉を精力的に進めていくとの認識が共有され、12月の首脳会談では、北方四島における特別な制度の下での共同経済活動に関する協議を開始することとされた。また、元島民の方々がより自由に故郷を訪問するための手続の改善でも一致した。引き続き、北方四島の帰属問題を解決すべく、「新しいアプローチ」に基づき粘り強く交渉を続けていく。また、様々な国際問題においてロシアが建設的な役割を果たすよう働きかけ、ウクライナをめぐる対露措置は引き続きG7で連携していく。

北朝鮮による核実験や度重なる弾道ミサイル発射は、新たな段階の脅威であり、断じて容認できるものではない。「対話と圧力」、「行動対行動」の方針の下、日朝平壌(ピョンヤン)宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決を目指す。日本は、引き続き、米国、韓国を始めとする関係国と緊密に連携しつつ、北朝鮮に対し、挑発行動の自制、六者会合共同声明や累次の国連安保理決議の遵守を強く求めていく。北朝鮮による拉致問題は、日本の主権と国民の生命・安全に関わる重大な問題であると同時に基本的人権の侵害という国際社会全体の普遍的な問題である。日本としては、その解決を最重要外交課題と位置付け、米国を始めとする関係国と緊密に連携しつつ、全力を尽くしていく。

厳しさを増す安全保障環境を踏まえ、アジア太平洋地域における、自由や民主主義を始めとする価値を共有するパートナーとの協力関係の強化が重要である。

オーストラリアとは、基本的価値と戦略的利益を共有する「特別な戦略的パートナーシップ」の下、安全保障、経済、地域情勢等の幅広い分野で協力及び連携を着実に強化している。

インドとは、11月のモディ首相訪日時を含め3回の首脳会談が行われ、原子力協定の署名や高速鉄道計画の着実な進展など「日印新時代」を大きく飛躍させた。

東南アジア諸国連合(ASEAN)の更なる統合、繁栄及び安定は地域の平和と安定にとって極めて重要である。日本はASEANの中心性及び一体性を支持し、ASEAN及びASEAN各国との関係を強化している。

また、欧州連合(EU)や北大西洋条約機構(NATO)といった地域的枠組みも活用しつつ、欧州との関係を重層的に強化している。英国、フランス、ドイツやイタリアとの間で安全保障・防衛分野における協力も推進している。太平洋島嶼(とうしょ)国、中央アジア、中南米等との関係も強化している。

2016年、日本政府は、①自由で開かれた国際経済システムを強化するためのルールメイキング、②官民連携の推進による日本企業の海外展開支援及び③資源外交の促進と投資や観光客の呼び込みという3つの側面から経済外交を進めた。

自由貿易の下で経済成長を遂げてきた日本にとって、開放的でルールに基づく安定した国際経済秩序を維持・発展させることは極めて重要である。日本は、G7伊勢志摩サミット及びG20杭州サミットにおいて、金融・財政政策及び構造改革の全ての政策対応を行っていく必要性を訴え、G7及びG20の合意形成を主導した。また、保護主義の圧力が高まる中、世界貿易機関(WTO)、アジア太平洋経済協力(APEC)、経済開発協力機構(OECD)等を通じて自由貿易や包摂的な成長に関する議論をリードした。

自由貿易を推進する取組として、2月に署名された環太平洋パートナーシップ(TPP)協定について、日本は12月に国会の承認を得て同協定の国内手続が完了したことを2017年1月に他国に先駆けて寄託国であるニュージーランド宛てに通報した。引き続き、日EU経済連携協定(EPA)の可能な限り早期の大枠合意を目指すとともに、東アジア地域包括的経済連携(RCEP)、日中韓自由貿易協定(FTA)等の交渉にも同時並行で精力的に取り組んでいく。

日本企業の海外展開支援については、「世界一開かれた公館」を目指して、世界各国に設置している在外公館において、日本企業からの相談対応、官民が一体となった日本のインフラや技術の海外への売り込み、日本産品のプロモーションイベント等を積極的に実施した。東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故を受けた輸入規制については、各国政府等に対して、正確な情報を迅速に提供するとともに、科学的根拠に基づき、規制を緩和・撤廃するよう働きかけてきている。

資源分野では、資源や食料の安定供給確保に努めているほか、2016年にはG7議長国としてエネルギー・鉱物資源及び食料安全保障に関する国際的な議論を主導し、11月には東アジア初の議長国として、エネルギー憲章会議を開催し、エネルギー分野における貿易、通過の自由化及び投資の保護等を促進するエネルギー憲章条約(ECT)の裾野拡大に努める等の取組を行った。

外国人観光客については、戦略的なビザ緩和や日本の魅力の発信などを通じて訪日促進に努めており、2016年の訪日外国人は2,400万人に達し、その消費額も2016年実績で約3兆7,000億円に達した。

(3)グローバルな課題への取組

軍縮・不拡散、平和構築、持続可能な開発、防災、気候変動、人権、女性、法の支配の確立といった課題は、日本を含む国際社会の平和と安定及び繁栄に関わる問題である。これらの課題は、一国のみで対処できるものではなく国際社会が一致して対応する必要があり、これらの課題への取組は「積極的平和主義」の取組の重要な一部分となっている。

日本は、国際社会においても人権や基本的自由を普遍的価値として尊重し、脆弱(ぜいじゃく)な立場に置かれた人々を大切にし、個々の人間が潜在力を最大限生かせる社会を実現すべく、「人間の安全保障」の考えの下、国際貢献を進めている。

2015年9月に採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ(2030アジェンダ)」は、全ての国が実施に取り組むとされる「持続可能な開発目標(SDGs)」を掲げており、2016年はその実施元年となった。日本として5月に安倍総理大臣を本部長とするSDGs推進本部を設置し、12月にSDGs実施指針を決定するなど、着実に実施を進めている。

12月には3回目となる国際女性会議WAW!(World Assembly for Women)を開催し、各国及び国際機関から女性分野で活躍するリーダーが集まった。議論された内容は「WAW! To Do 2016」と題した提言として取りまとめられ、国連文書として発出される予定である。

人権や基本的自由は普遍的価値であり、その保障は国際社会の平和と安定の礎である。日本はこの分野において、世界の人権状況の改善に向けた取組、二国間での対話や国連など多数国間のフォーラムへの積極的な参加、国連人権メカニズムとの建設的な対話等の取組を行っている。

「人間の安全保障」の考えにとって保健は重要な位置を占める。2015年9月に決定された「平和と健康のための基本方針」やG7伊勢志摩サミット等の国際会議での議論に基づき、公衆衛生危機への対応能力強化や危機対応に資するユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)(全ての人が基礎的保健サービスを必要な時に費用負担可能な費用で享受できること)の推進を始めとする保健システム強化等に取り組んでいる。

2015年2月に閣議決定された開発協力大綱の下、国際社会の平和、安定及び繁栄並びにそれを通じた日本の国益確保に取り組むべく、引き続き積極的かつ戦略的な政府開発援助(ODA)の活用に努めている。

日本は、1993年以来、アフリカ開発会議(TICAD)を通じてアフリカの開発支援に取り組んできた。2016年8月には、初のアフリカ開催となるTICAD VIがナイロビ(ケニア)で開催された。

発展途上国の経済成長は、成長の果実が社会全体に行き渡り、社会や環境と調和する「持続可能」なものであり、経済危機や自然災害等のショックに対して「強靱(きょうじん)性」の高いものでなくてはならない。日本は、この「質の高い成長」を支える「質の高いインフラ」の整備を人材育成や技術移転といった日本の強みも生かしながら進めている。

G7伊勢志摩サミットでは、「質の高いインフラ投資の推進のためのG7伊勢志摩原則」が合意され、日本は今後5年間で総額2,000億米ドル規模の投資を実施する「質の高いインフラ輸出イニシアティブ」を発表した。TICAD VIでは、日本は2016年から2018年までの3年間でアフリカに対し、約100億米ドルの質の高いインフラ投資を行うことを発表した。

「パリ協定」は、先進国・途上国の区別なく温室効果ガス排出削減に向けて自国の決定する目標を提出し、目標達成のための取組を実施することを規定した公平かつ実効的な枠組みである。同協定については、日本として、全ての国による実効的な排出削減が達成されるよう、各国の排出削減の透明性が高まるルール作りに貢献していく。

外務省は、二国間及び多国間の枠組みを活用しながら、科学技術の力を外交に活用する取組を進めている。外務大臣科学技術顧問は、自らが座長を務める科学技術外交推進会議を通じ国内の知見を集めつつ、外交分野における科学技術の活用について外務大臣及び関係部局に助言を行うとともに、海外での発信・ネットワーク拡充を進めている。

「核兵器のない世界」に向け、唯一の戦争被爆国として、核兵器国と非核兵器国の協力を促し、現実的かつ実践的な取組を重ねることで核兵器不拡散条約(NPT)を始めとする軍縮・不拡散の国際的な取組をリードしている。

4月のG7広島外相会合で核兵器のない世界に向けた力強いメッセージが「広島宣言」として発出されたこと及び5月のオバマ米国大統領の広島訪問は、「核兵器のない世界」に向けた国際的機運を盛り上げることにつながった。12月には、各国政府関係者、有識者及び若者を被爆地長崎に招き、核兵器のない世界の実現に向けて世界の人々と議論を行う「核兵器のない世界へ 長崎国際会議」が開催された。

日本は、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から国連平和維持活動(PKO)への協力を重視しており、現在、国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)に対し、2011年から司令部要員を、2012年からは国連施設内の敷地整備や国連施設外の道路補修等を行う施設部隊を派遣している。日本は要員の派遣を継続するとともに、2016年11月、いわゆる駆け付け警護の任務を付与する実施計画の変更を閣議決定した。なお、2017年3月、派遣要員のうち、施設部隊については5月末をめどに活動を終了することが決定された。

中東地域の安定のため、問題の根本的な原因に対処するべく支援を行うとともに、関係国に建設的な役割を働きかけている。

拡大するテロ・暴力的過激主義の脅威に対し、特にアジアにおける水際対策や穏健な社会の構築等の国際連携を強化し、国際テロ情報収集ユニットを通じた情報収集を含め、総合的なテロ及び暴力的過激主義対策に取り組んでいる。また、7月のダッカ襲撃テロ事件を受けて新たな安全対策を取りまとめた最終報告に沿って、国際協力事業関係者の安全対策の強化とともに、中堅・中小企業を含む海外進出企業、在外教育施設、留学生など在外邦人の安全対策強化に取り組んでいる。

「海における法の支配の三原則」に基づき、「開かれ安定した海洋」の維持・発展に取り組んでいる。また、ソマリア沖・アデン湾、アジアにおける海賊対策を通じたシーレーンの安全確保のための取組、宇宙空間及びサイバー空間における法の支配の強化のための国際的なルール作りや北極をめぐる国際社会の努力に積極的に参加し、各国との協力を強化している。

日本は、国連加盟国中最多となる11回目の国連安保理非常任理事国に選出され、2016年から2017年までの2年間、国連安保理メンバーとして活動している。また、2016年は日本の国連加盟60周年であり、国内外で関連の記念行事等が実施された。

国連が国際社会の現実をよく反映し、課題により良く対応できるよう、包括的な国連安保理改革を推進するため、日本はG4の一員として、改革推進派諸国と緊密に連携し、早期の改革に向けた努力を続けていく。

さらに、日本は国連を始め国際機関が取り組む課題に対して、財政的貢献に加えて、日本人職員の活躍を通じた知的・人的貢献を行ってきており、邦人職員の増強にも努めていく。

(4)対外発信と外交実施体制の強化

外交政策を展開していく上では、国内及び国際社会における理解と支持が必要不可欠である。文化や食といった日本の様々な魅力の積極的発信は、国際社会での対日理解の増進に資するとともに、観光や輸出等の経済面でも重要である。特に地方の魅力の発信については、「地方から世界へ」地方の魅力を発信し、また「世界から地方へ」多くの外国人観光客、対内投資などを誘致するよう、外務省としても取り組んでいく。

2016年も、これら国内外への発信を外務省ホームページやソーシャルメディアを含め様々な方法を活用しつつ実施した。また、ロンドン、ロサンゼルス及びサンパウロにおいて、日本の魅力をオールジャパンで発信していく「ジャパン・ハウス」の創設を進めている。

多岐にわたる外交課題が山積する中、外交の基盤となる外交実施体制を一層拡充することが不可欠であり、外務省は総合的な外交実施体制の強化に引き続き取り組んでいる。更なる合理化のための努力を行いつつ、他の主要国に劣らぬ外交実施体制の水準を確保できるよう、量と質の両面で在外公館及び人員体制の整備に努めていくとともに、外交官の質の向上にも取り組んでいく。

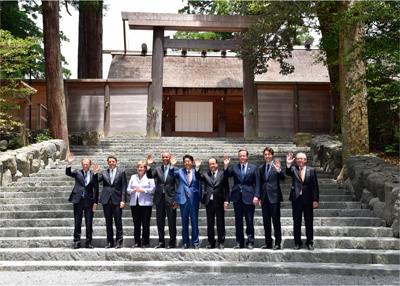

G7は、自由、民主主義、人権や法の支配といった基本的価値を共有し、世界経済の下方リスクを始め、国際社会が直面する課題の解決に、連携して指導力を発揮してきています。その議長国を日本が務めることは、日本の国際社会に対する貢献・取組や、日本の魅力・強みを国際社会にアピールするとともに、日本にとって望ましい経済的・政治的な国際環境を醸成していく重要な機会となります。2016年は日本がG7議長国として、5月26日及び27日に、三重県においてG7伊勢志摩サミットを開催しました。伊勢志摩サミットは、ランブイエ・サミットから数えて42回目に当たり、参加国が1年ごとに持ち回りで議長国を担当するため、日本が議長国を務めたのは1979年(東京)、1986年(東京)、1993年(東京)、2000年(九州・沖縄)、2008年(北海道洞爺湖)に続き6回目となりました。

伊勢志摩サミットでは、最重要テーマである世界経済について、原油価格の低迷、新興国経済の減速、英国のEU離脱等のリスクがある中、新たな危機に陥ることを回避するため、G7が金融・財政政策と構造改革の3つの政策手段を総動員することの重要性に合意しました。さらに、日本がリードしてきた質の高いインフラ投資、保健、女性が輝く社会に加え、テロや難民、気候変動や持続可能な開発など世界が直面する様々な課題、また、8年ぶりにアジアで開催されるサミットとして、北朝鮮、東シナ海や南シナ海の海洋安全保障などアジア太平洋の情勢等について、G7首脳と率直に議論し、大きな成果を上げることができました。

G7首脳を伊勢神宮の凛(りん)とした雰囲気の中で出迎え、日程を通じて、開催地・三重県を中心とした国産食材を用いた食事、三重県及び被災地の銘柄の日本酒、日本ワイン等を提供したほか、国際メディアセンターでは、伊勢志摩サミットのテーマに即した最先端の技術や取組を紹介するなど、日本ならではの魅力を存分に世界に向けて発信しました。

また、伊勢志摩サミットに先立ち、4月に開催したG7広島外相会合では、テロ・暴力的過激主義、難民問題、軍縮・不拡散、海洋安全保障等の国際社会が直面する喫緊の課題や、北朝鮮、中東、ウクライナといった地域情勢について議論を行い、G7外相会合共同コミュニケのほか、核軍縮及び不拡散に関するG7外相広島宣言、海洋安全保障に関するG7外相声明、不拡散及び軍縮に関するG7声明を発出しました。さらに、G7外相は、核兵器国を含むG7外相として初めて平和記念資料館を訪問した後、原爆死没者慰霊碑への献花を行い、その後ケリー米国務長官の提案で急遽(きゅうきょ)、原爆ドームも訪れ、原爆投下から蘇(よみがえ)った「平和」と「希望」の象徴である広島から、G7として力強いメッセージを国際社会に発信しました。

広島外相会合においても、G7外相を世界遺産・嚴島神社に案内したほか、広島県各所の豊富な食材を用いた多彩な料理に加え、広島県産を中心とした多種多様な日本酒、国産ワイン及び国産ウィスキーを提供・紹介し、日本の歴史や食文化の効果的な広報を行いました。

また、広島外相会合に加え、4月に新潟市にて農業大臣会合、高松市にて情報通信大臣会合、5月に北九州市にてエネルギー大臣会合、倉敷市にて教育大臣会合、富山市にて環境大臣会合、つくば市にて科学技術大臣会合、仙台市にて財務大臣・中央銀行総裁会議、また、伊勢志摩サミット後も、9月に神戸市にて保健大臣会合、軽井沢町にて交通大臣会合と、全国各地で10の閣僚会合を開催しました。これらの閣僚会合では、国際社会が直面する様々な課題について、それぞれの分野を担当するG7の閣僚が有意義な議論を行うとともに、日本の美しい自然、豊かな文化や伝統等の地方の魅力をアピールしました。

G7は今日の国際社会が抱える様々な課題にグローバルな視点から処方箋を示し、自ら実践していく責任を有しています。伊勢志摩サミットは、2016年の日本外交のハイライトと位置付けられ、日本の有するあらゆる外交資源を結集し、成功裏に開催することができましたが、今回伊勢志摩サミットで示したG7の決意を実際の行動に移していくことこそが重要です。引き続き日本としても有為の貢献を行っていきます。

2016年5月27日、オバマ米国大統領は、安倍総理大臣と共に、米国の現職大統領として初めて広島を訪問しました。

オバマ大統領は、平和記念公園到着後に安倍総理大臣の出迎えを受けた後、平和記念資料館前において、岸田外務大臣、湯崎英彦広島県知事、松井一實広島市長の出迎えを受けました。資料館でオバマ大統領は、岸田外務大臣から、資料館の概要及び佐々木禎子さんの折り鶴を含むいくつかの展示物について説明を受けました。オバマ大統領は、熱心に展示物を見て説明に耳を傾けていました。その後、オバマ大統領は、多少の助けを借りながらも自らで折ったという折り鶴を地元広島の2人の子供たちにそれぞれ手渡しました。安倍総理大臣とオバマ大統領は、それぞれ芳名録に記帳し、オバマ大統領は、更に2羽の折り鶴を寄贈しました。

また、両首脳は、平和記念公園での献花を行いました。厳粛な雰囲気の中、湯崎知事、松井市長、岸田外務大臣及びケネディ駐日米国大使の先導により、両首脳は、原爆死没者慰霊碑に進みました。そして、ユース非核特使を務める広島の高校生から手渡された花輪を、オバマ大統領、安倍総理大臣の順で献花し、黙祷(もくとう)を捧げました。

その後、オバマ大統領、安倍総理大臣の順でステートメントを行い、唯一の核兵器使用国と戦争被爆国の首脳により、「核兵器のない世界」の実現に向けた力強いメッセージが発出されました(ステートメントは資料編に全文掲載)。また、ステートメント後、オバマ大統領は、被爆者の坪井直氏、森重昭氏に歩み寄り、それぞれ言葉を交わし、森氏と温かい抱擁を交わしました。

最後に、両首脳は、原爆ドームの方へ進み、「平和の灯(ともしび)」の北側から原爆ドームを望み、岸田外務大臣が説明を行いました。1996年に世界遺産に登録された原爆ドームは、被爆地を象徴するものであり、オバマ大統領は熱心に岸田外務大臣の説明を聞いていました。また、岸田外務大臣は、目の前にあった原爆の子の像及び世界から寄せられた折り鶴についてもオバマ大統領に説明を行いました。

現職の米国大統領として初となるオバマ大統領の広島訪問は、戦没者を追悼し、「核兵器のない世界」を目指す国際的機運を再び盛り上げる上で、極めて重要な歴史的機会となりました。同時に、戦後70余年の間築き上げられてきた日米同盟、「希望の同盟」の強さを象徴するものになりました。

安倍総理大臣は、8月27日から28日にかけてケニアで開催されたTICAD VIにおける基調演説の機会に、「自由で開かれたインド太平洋戦略(Free and Open Indo-Pacific Strategy)」を対外発表しました。

「世界に安定、繁栄を与えるのは、自由で開かれた2つの大洋、2つの大陸の結合が生む、偉大な躍動にほかなりません。日本は、太平洋とインド洋、アジアとアフリカの交わりを、力や威圧と無縁で、自由と、法の支配、市場経済を重んじる場として育て、豊かにする責任を担います。両大陸をつなぐ海を、平和な、ルールの支配する海とするため、アフリカの皆さまと一緒に働きたい。それが日本の願いです。大洋を渡る風は、わたしたちの目を未来に向けます。サプライ・チェーンはもう、アジアとアフリカに、あたかも巨大な橋を架け、産業の知恵を伝えつつある。アジアはいまや、他のどこより多く、民主主義人口を抱えています。アジアで根付いた民主主義、法の支配、市場経済のもとでの成長―、それらの生んだ自信と責任意識が、やさしい風とともにアフリカ全土を包むこと。それがわたしの願いです。」

日本は、国際社会の安定と繁栄の鍵を握るのは、「2つの大陸」:成長著しい「アジア」及び潜在力溢(あふ)れる「アフリカ」と、「2つの大洋」:自由で開かれた「太平洋」及び「インド洋」の交わりによって生まれるダイナミズムであると考えており、これらを一体として捉えた外交を進めていきます。これは、自由で開かれた海洋こそ、平和と繁栄の源であるとの安倍内閣の一貫した考えの延長線上にあるものです。

既に東南アジア及び南アジアでは民主主義・法の支配・市場経済が根付き、自信・責任・リーダーシップの目覚めがあります。今や「世界の主役」とも言えるアジアの成功を「自由で開かれたインド太平洋」を通じて中東やアフリカに広げてその潜在力を引き出す、すなわち、アジアと中東・アフリカの「連結性」を向上させることで、地域全体の安定と繁栄を促進していく考えです。

具体的には、東アジアを起点として、南アジア~中東~アフリカへと至るまで、インフラ整備、貿易・投資、ビジネス環境整備、開発、人材育成等を面的に展開するとともに、アフリカ諸国に対し、開発面に加えて政治面・ガバナンス面でも、押しつけや介入ではなく、オーナーシップを尊重した国造り支援を行っていきます。

日本は、この戦略を具体化していくため、東アフリカと歴史的に結び付きの強いインド、同盟国である米国、オーストラリア等との戦略的連携を一層強化していく考えです。特に、インドとの間では、2016年11月のモディ首相の訪日に際して、日本の「自由で開かれたインド太平洋戦略」とインドの「アクト・イースト政策」を連携させて相乗効果を高めることにより、インド太平洋地域の安定と繁栄を主導していくことで一致しました。