1 米国

(1)米国情勢

ア 政治

2016年の大統領選挙は、各党の主流派以外の候補者を含む多様な候補者により、予備選、本選ともに激しい選挙戦となった。主要候補者は共和党で17人、民主党で3人を数え、候補者が乱立する中で2月1日の予備選挙初戦を迎えた。

6月中旬まで各州で順次実施された予備選挙では、実業家であるトランプ共和党候補が早くから他候補に先行し、5月初旬には指名を確実にした。一方、民主党は、圧勝が予想されたヒラリー・クリントン候補に対し、自身を民主社会主義者と称する上院議員であるサンダース候補が粘り強く戦い、各州予備選の結果により配分される代議員数ではクリントン候補に追随した。しかし、予備選の結果にかかわらず州党幹部等から選出される特別代議員の大部分がクリントン候補を支持し、クリントン候補が6月初旬に指名を確実にした。

各党の大統領・副大統領候補を正式に指名する全国党大会は、共和党は7月18日から21日までオハイオ州クリーブランドで、民主党は7月25日から28日までペンシルバニア州フィラデルフィアで開催された。クリントン候補はケイン・バージニア州上院議員を、トランプ候補はペンス・インディアナ州知事を、党大会の直前にそれぞれ副大統領候補に指名し、両正副大統領候補は党大会で正式に候補指名を獲得した。

その後、11月8日の米国民による一般投票までの間、両党候補による討論会(大統領候補3回、副大統領候補1回)や全米における遊説を含め激しい選挙戦が展開された。クリントン候補は政治経験、選挙資金等で優位とされ、主要メディアもクリントン候補の優勢を最後まで伝えたが、最終的には、国民に根付く現状に対する強い怒り、不満、不安を酌み取り、社会に変革をもたらして米国を再び偉大な国にすると一貫して主張したトランプ候補が、無党派層を含む支持を集めることとなった。

獲得州としては、トランプ候補が30州及びメイン州の一部で勝利し、クリントン候補は、19州、メイン州の一部及びワシントンDCを制した。全米での得票率ではトランプ候補の約46%に対しクリントン候補が約48%であったが、いわゆる「ラスト・ベルト」諸州を含む接戦州を制したトランプ候補が大統領選挙人数では306対232の大差をつけ勝利した。

大統領選挙と同時に実施された連邦議会選挙では、上下両院とも、民主党が議席数を増やしたものの、共和党が過半数を維持し、大統領と議会の多数政党が異なる状況が解消されることとなった。

2017年1月20日に就任したトランプ大統領は、選挙期間中からオバマ政権の政策を変更することを明確にしており、その主張に沿った閣僚・政府高官人事を進めている。2月28日には、上下両院合同会議で初めて演説を行い、オバマケアの撤廃、税制改革、インフラ投資、規制改革等を通じた強い経済の実現、防衛予算の拡大や国境制度改革等により改めて米国を偉大な国にするとの決意を強調した。新議会と協力し国民の期待に応える形で選挙中に主張してきた各種政策を実現できるかが注目される。

イ 経済

(ア)経済の現状

米国経済は、2016年も一貫して緩やかな景気回復を続けた。10月から12月までの四半期の実質GDP(改定値)は、前期比年率1.9%増となった。また、失業率については、改善傾向が継続し、2017年1月には4.8%となった。米国経済は今後も回復が続くと見込まれるが、今後の政策の動向及び影響に留意する必要がある。

(イ)経済政策

トランプ大統領は、2017年2月末に行われた上下両院合同会議演説において、経済分野に関し、雇用創出、税制改革、医療保険制度改革、インフラ投資といった個別政策に言及した。所得・法人税率の軽減を始めとする規制改革、医療保険制度改革法(「オバマケア」)の撤廃とより良い医療保険制度の構築、国内インフラ建設予算の増加等に触れつつ、とりわけ雇用創出について、バイ・アメリカン(米国製品購入)やハイヤー・アメリカン(米国民雇用促進)を主要原則として掲げ、自身の就任以来、複数の民間企業が大規模投資と雇用拡大を発表したと述べた。一方、貿易面については、TPPからの離脱を成果として強調し、自由貿易は公平であるべきと主張した。

金融政策について、米連邦準備制度理事会(FRB)は、2008年以降、3度にわたって量的緩和等を実施してきたが、2014年10月の連邦公開市場委員会(FOMC)において終了を決定し、同月末に終了した。また、米国では、2007年のサブプライムローン問題を契機に、政策金利の誘導目標の引下げが順次実施され、政策金利の誘導目標の水準を0%から0.25%とするゼロ金利政策を2008年から7年間続けていたが、2015年12月のFOMC会合において、2006年6月以来、9年ぶりとなる同水準の引上げを決定した。その後、2016年12月のFOMC会合において、再度同水準の引上げが実施され、2017年2月現在、政策金利の誘導目標の水準は0.50%から0.75%となっている。

(2)日米政治関係

日米両国は、首脳・外相を始めあらゆるレベルでの信頼関係強化と緊密な政策協調を通じて、日本の外交・安全保障の基軸である日米同盟を強化してきており、2016年には、首脳級では3回の会談と3回の電話会談、外相級では2回の会談と9回の電話会談を行った。

4月、岸田外務大臣は、広島でのG7外相会合の機会に、ケリー国務長官と会談を行った。会談当日はG7各国の外相が平和記念公園を訪問する日であり、岸田外務大臣から、被爆地広島から世界に向けて、明確な平和のメッセージを発信したいと述べた。これに対し、ケリー国務長官は、今回の訪問は、日米が共有する友好関係や同盟の強固さ、日米両国が共に平和に向けて取り組まなければならないことを強く想起させるものであると述べた。また、ケリー国務長官から、北朝鮮や東シナ海、南シナ海等において安全保障環境が厳しさを増す中で、米軍のプレゼンス、日米同盟の重要性が増しているとの発言があり、両外相は、日米同盟強化に連携して取り組むことで一致した。さらに、ケリー国務長官から、テロや暴力的過激主義対策が重要であり、日本の貢献を評価するとの発言があり、岸田外務大臣から、引き続き日米で緊密に連携したいと述べた。

5月、安倍総理大臣は、G7伊勢志摩サミットの機会に、オバマ大統領と会談を行った。少人数会合では、全ての時間を割いて沖縄で発生した事件について議論を行い、両首脳は、日米でよく協議して実効的な再発防止策を追求することで一致し、また、日米で協力して、失われた信頼を回復し、沖縄の負担軽減に全力を尽くしていくことで一致した。全体会合では、両首脳は、不透明さを増す現下の世界経済の状況を踏まえ、強固で、持続可能な、かつ均衡ある成長を実現するために日米で協力していくことで一致した。地域情勢については、安倍総理大臣から、日米同盟を基軸とする同盟ネットワークを更に強化したいと述べ、両首脳は、海上における法の支配の重要性を確認し、日米両国が国際社会の中できちんと役割を果たしていくことで一致した。また、安倍総理大臣は、北朝鮮の「核保有」の既成事実化は容認できないと述べ、両首脳は、日米韓の連携が重要であるとの認識を改めて共有した。加えて、拉致問題について、安倍総理大臣は、米国の協力に感謝の意を伝えつつ、引き続き、米国の理解と協力を求めたいと述べた。

同じく5月、オバマ大統領は、安倍総理大臣と共に、米国の現職大統領として初めて広島を訪問し、平和記念資料館を視察した後、平和記念公園で献花を行った。その後、両首脳は、ステートメントを行い、唯一の核兵器使用国と戦争被爆国の首脳による「核兵器のない世界」の実現に向けた力強いメッセージを発出した(特集「オバマ米国大統領の広島訪問」14ページ参照)。

11月、岸田外務大臣は、ペルーでのAPEC閣僚会議の機会に、ケリー国務長官と会談を行った。両外相は、日米の目前には喫緊の課題が多数存在するとの認識を共有し、地域・国際社会の平和と繁栄に向けて日米同盟を更に強化していくことを確認した。同時に、岸田外務大臣から、G7外相会合の成功やオバマ大統領の広島訪問を始め、日米同盟がこれまでにない高みにあることはケリー国務長官のお陰であり、この4年間の協力を基に、引き続き日米同盟を強化していくとの決意を伝えたのに対し、ケリー国務長官から、この4年間に至る協力の軌跡を誇りに思うとの発言があった。

12月、安倍総理大臣は、ハワイを訪問し、国立太平洋記念墓地等で慰霊を行った。また、安倍総理大臣は、オバマ大統領と共にアリゾナ記念館を訪問し、献花するとともに黙祷(もくとう)を捧げ、慰霊した。さらに、両首脳は、キロ埠頭(ふとう)において、ステートメントを行い、日米の和解の力を世界に向けて示した(特集「安倍総理大臣のハワイ訪問」67ページ参照)。

同じくハワイ訪問中に、安倍総理大臣は、オバマ大統領との間で最後となる日米首脳会談を行った。安倍総理大臣は、日本の「積極的平和主義」と米国のリバランス政策を連携させ、日米協力の新たな可能性を開拓するために、この4年の間で両首脳が共に成し遂げたことを誇りに思うと述べつつ、この成果は、両首脳が日米同盟の強化を通じて地域・世界の平和と安定に貢献するとの信念を共有し、日米関係を常に前進させる好循環を作ってきたからにほかならないと述べた。これに対し、オバマ大統領は、安倍総理大臣とはG7における協力や各地域における安全保障の問題などについて極めて緊密な協力を進めてきたが、これは安倍総理大臣の強力なリーダーシップを背景に信頼できる最高のパートナーシップを築くことができた賜(たまもの)であるとの発言があり、さらに、不確実性が高まるこの世界において、基本的価値を共有する日米両国がしっかりと連携を続けることが、国際社会に安心感を与えるものになると述べた。地域情勢については、両首脳は、日米韓で緊密に連携していくことの重要性について一致し、また、インド太平洋を自由で開かれたものとし、地域の安定と繁栄を確保するためには、日米豪、日米印などの同盟ネットワークを広げることが重要との認識を共有した。このほか、両首脳は、TPP協定や沖縄における協力などについて意見交換を行った。

2017年2月、安倍総理大臣は、ワシントンDCを訪問し、アーリントン国立墓地を訪問し、全米商工会議所・米国経済協議会共催朝食会に出席したほか、トランプ大統領の就任後、初となる日米首脳会談を行った(1)。両首脳は、アジア太平洋地域と世界の平和と繁栄のために、日米両国で主導的役割を果たしていくことを確認し、一層厳しさを増す地域の安全保障環境において、日米同盟を不断に強化する必要があり、同盟ネットワークを構築することが重要であるとの認識を共有した。また、日米経済関係の重要性について認識を共有し、これを更に大きく飛躍させ、世界の力強い経済成長をリードしていくために対話と協力を深めることで一致し、麻生副総理兼財務大臣とペンス副大統領の下での経済対話の立ち上げを決定した。さらに、両首脳は、日米同盟及び経済関係を一層強化するための強い決意を確認する共同声明を発出した。政治・安全保障分野に関しては、①拡大抑止へのコミットメントへの具体的な言及を行うとともに、②日米安全保障条約第5条の尖閣諸島への適用及び③普天間飛行場については辺野古への移設が唯一の解決策であることを文書で確認した。また、経済分野について、日米両国が、自由で公正な貿易のルールに基づいて、両国間及び地域における経済関係を強化することに引き続きコミットしていることを確認したほか、双方の利益となる個別分野での協力を積極的に推進していくことでも一致した。その上で、前述の経済対話を立ち上げることを確認した。その後、両首脳は、エアフォース・ワンでフロリダ州パームビーチへ移動し、互いの家族を交えて過ごし、じっくりと語り合い、信頼関係を確固たるものにした。また、両首脳は、フロリダ滞在中に発生した北朝鮮の弾道ミサイル発射に対し、緊急の共同記者会見を開催し、日米の強い結束を明確に示した。

同じく2月、安倍総理大臣と共にワシントンDCを訪問した岸田外務大臣は、ティラソン国務長官との間で初となる日米外相会談を行った。両外相は、アジア太平洋の平和と安定の礎である日米同盟の重要性を確認するとともに、地域の諸課題に対応するに当たり日米の協力を強化していくことで一致した。また、両外相は、アジア太平洋地域の安全保障環境が一層厳しさを増していることについて認識を共有し、特に、北朝鮮の核・ミサイル問題に関して、日米とともに日米韓3か国の協力の重要性について一致した。また、岸田外務大臣から拉致問題に関する日本の立場を説明し、北朝鮮への対応について日米で引き続き連携していくことを確認した。さらに、ティラソン国務長官から、改めて、尖閣諸島への日米安全保障条約の適用を確認するとの発言があった。このほか、両外相は、普天間飛行場移設問題や日米経済関係について意見交換を行った。

(3)日米経済関係

GDPベースで世界第3位と第1位の経済規模を誇る日米両国が経済分野においても緊密に協力していくことは、日米両国の経済活性化のみならず、日米同盟の更なる強化や世界経済全体の発展のために不可欠である。近年、日米経済関係は、インフラ、エネルギー、テクノロジー、地球規模課題等の各分野で協力が進展し、双方向の投資も拡大する等大きく深化を遂げている。

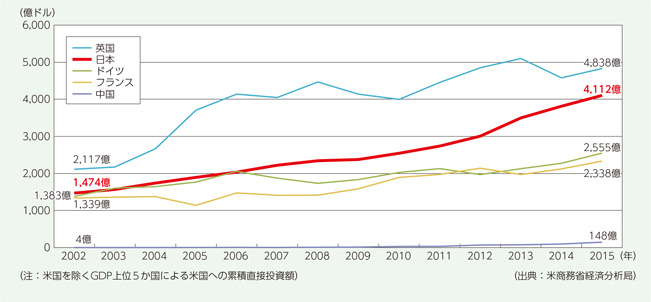

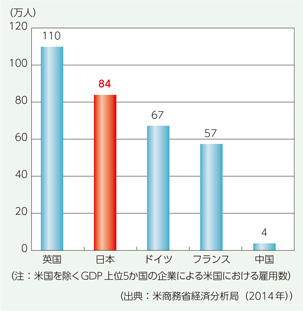

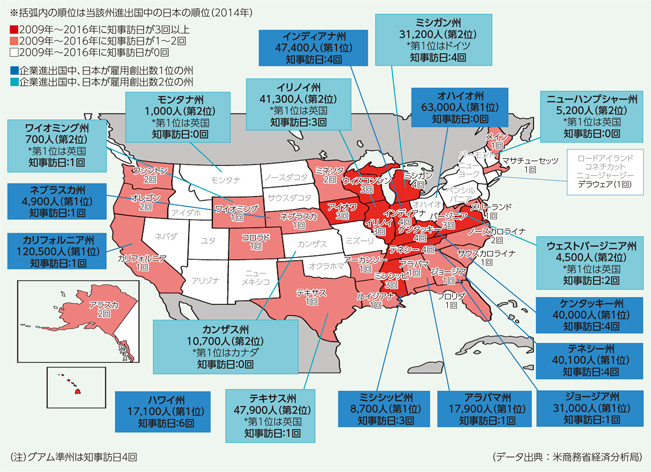

とりわけ、特筆すべきは日本企業による対米投資であり、今では、米国内の累積直接投資額で英国に次いで第2位(約4,110億米ドル(2015年))の地位を占めるに至っている。このような直接投資は日本企業による米国における雇用創出(約84万人(2014年))という形でも米国の地域経済に貢献しており、こうした活発な投資や雇用創出を通じた重層的な関係強化が、これまでになく良好な日米関係の盤石な基礎となっている。

インフラ分野では、2015年のフォックス運輸長官の訪日時に立ち上げについて一致した日米鉄道協力会議を初めて開催し、鉄道分野の日米協力を深化させた。北東回廊における超電導リニア技術(マグレブ)の導入構想については、米国政府による同事業への連邦補助金の交付の決定に加え、日本でも2016年度予算にて同事業への調査費を計上し、日米両国で協調して計画を推進した。テキサス高速鉄道計画では、日本企業現地子会社との間で技術支援契約が締結されたのに加え、テキサス州ダラス及びフォートワース両市長の訪日の際には、同計画への期待が示された。カリフォルニア高速鉄道計画では引き続き官民で働きかけを実施するとともに、日本が推進する「質の高いインフラ投資」でもフィリピンにおいて日米共同インフラセミナーを開催するなど、米国との連携を強化した。

エネルギー分野では、日本が働きかけを行ってきた分野において進展が見られた。2015年末に成立した原油輸出解禁を含む2016年度オムニバス歳出法案により原油輸出が解禁され、2016年5月には輸出解禁後初となる米国産原油の輸入が実現した。また、液化天然ガス(LNG)については、米国本土における最初のLNG輸出基地が2月に稼働を開始し、2017年1月には日本への輸入が実現した。これらの成果は日本のエネルギー安全保障及びエネルギーの安定供給に大きく貢献することが期待される。

テクノロジー分野では、デジタルエコノミー、ライフサイエンス、ロボット、宇宙等の科学技術分野における日米協力に加え、ベンチャー企業支援、イノベーション創出でも日米協力を強化している。特にデジタルエコノミーの分野では、「情報の自由な流通」や「マルチステークホルダー・アプローチ」等の基本原則について、G7やG20といった国際場裏で共通の認識を形成したほか、営業秘密のサイバー窃取の規範をAPEC首脳宣言に盛り込むなど、日米が協調して国際的な議論をリードしてきた。そのほか、環境・気候変動、国際保健などの地球規模課題の分野でも日米の協調を進めている。また、第53回日米財界人会議(11月)において岸田外務大臣が登壇し、日米経済関係の重要性や日本企業による米国経済への貢献につきアピールするなど、日米間の民間レベルの連携強化の取組を後押しした。

さらには、地方における協力も進んでいる。ワシントン州及びメリーランド州で協力覚書を作成したのに加え、カリフォルニア州との覚書を更新し、州レベルの関係を強化した。また、米国に居住を構える際、生活基盤の早期立ち上げのため現地の運転免許取得の負担を軽減することが重要との観点から、2015年11月にメリーランド州、2016年11月にワシントン州との間で、運転免許試験の一部相互免除に関する覚書を作成した。その結果、日本の運転免許を所持する申請者に対しては、州が実施する運転免許試験のうち学科試験及び技能試験が免除されることとなった。

投資・観光分野については、6月に米国主催で開催されたセレクトUSA2016投資サミットに合わせ、日本企業の対米直接投資と米国への貢献のアピールを目的とするレセプションを主催した。また、9月にニューヨークで行われた国連総会の機会を捉え、安倍総理大臣は、金融関係者との対話イベント及び日本貿易振興機構(JETRO)主催の対日投資セミナーにおいて講演した。同イベントでは、自由で公正な貿易に資するTPP協定の意義やアベノミクスの下での対日投資環境改善の成果と展望について説明し、投資先としての日本の魅力を発信した。また、日本政府観光局(JNTO)主催の訪日観光セミナーでは、2020年に向けた全国的な観光客受入れ体制の強化を示した。

2016年2月のTPP協定署名を経て、日本ではTPP協定承認案及び関連法案が国会で承認された。2017年1月にトランプ大統領がTPP協定離脱に関する大統領覚書に署名したが、日米主導でアジア太平洋地域に自由で公正な経済圏を創る必要性については日米で一致している。今後の日米間の経済対話の中で、どういった経済枠組みが日米経済にとって最善であるかということを含めてしっかりと議論していく。

9月、今後の日米経済関係の在り方や日米関係全般強化の方途に関する議論の場として、各界で活躍する有識者による「日米経済研究会2016」が立ち上げられた。同研究会により11月に岸田外務大臣に提出された提言書では、日米関係を更に深化させるべく、インフラ等の分野における協力の強化、重層的対話の推進、自由貿易の推進に向けた日米のリーダーシップ発揮の必要性や戦略的な官民連携の推進を提言している(特集「新たな日米経済関係の構築に向けて~『日米経済研究会2016』の開催と提言の提出~」68ページ参照)。2017年1月にトランプ大統領が就任したが、政府としては、本提言も踏まえつつ新しい日米経済関係の構築に努めていく。また、2月10日に行われた日米首脳会談において、日米両国は、麻生副総理兼財務大臣とペンス副大統領の下で新たな経済対話の枠組みを立ち上げることで合意した。今後、この新たな経済対話では、①経済政策、②インフラやエネルギー等の分野での協力及び③貿易・投資に関するルール、について議論していくこととなる。日米主導で自由で公正な市場を世界に広げていくという日米共通の目標の下、建設的な議論を行っていく。

2016年12月26日から27日まで、安倍総理大臣は米国ハワイ州オアフ島を訪問しました。

26日、安倍総理大臣は、岸田外務大臣、稲田朋美防衛大臣らと共に、国立太平洋記念墓地、マキキ日本人墓地、えひめ丸慰霊碑及び、飯田房太中佐記念碑を訪問し、各所で献花を行い、黙祷(もくとう)を捧げました。また、安倍総理大臣は、米国防総省捕虜・行方不明者調査局中央身元鑑定研究所を訪問し、研究所内に保管されている遺骨や消息調査のための鑑定作業等を視察しました。その夜、安倍総理大臣は、ハワイ在住の日系人団体関係者、米国ハワイ州政府要人等、約1,000人との夕食会に参加し、挨拶の中で、日系人による日米関係への大きな貢献に対して改めて感謝の意を表するとともに、特別な日・ハワイ関係と日米関係の更なる発展の重要性について述べました。

27日、安倍総理大臣は、真珠湾ビジターセンターを訪問した後、オバマ大統領と日米首脳会談を実施しました。両首脳は、「希望の同盟」の価値及び意義は今後も変わらないことを確認するとともに、日米同盟を未来に向けて更に強化していくことが重要であるとの認識で一致し、これまでの4年間を総括するにふさわしい、有意義な会談となりました。

その後、安倍総理大臣は、オバマ大統領と共に真珠湾にあるアリゾナ記念館を訪問し、戦死した戦艦アリゾナの乗組員の氏名が刻まれている大理石の壁に面して献花し、黙祷を捧げ、慰霊の吹抜けから海底に沈む戦艦アリゾナを臨みながら慰霊しました。さらに、両首脳は、埠頭(ふとう)において、ステートメントを行いました(ステートメントは資料編に全文掲載)。安倍総理大臣は、真珠湾攻撃の際に犠牲となった方々を始めとする、先の大戦の全ての犠牲者に対し哀悼の誠を捧げ、二度と戦争の惨禍を繰り返してはならないとの決意と和解の力を力強く発信しました。続いて、オバマ大統領は、日米同盟は、戦争による最も深い傷さえも友情と恒久平和に取って代わられることを想起させるものであること、また、最も厳しい敵対関係にあった国同士が、最も強い同盟関係を結ぶことができること、平和という果実は、戦争による略奪をはるかに上回るものであり、これが神聖な真珠湾の揺るぎない真実であると述べました。

今回の安倍総理大臣のハワイ訪問では、二度と戦争の戦禍を繰り返してはならないとの未来に向けた決意を新たにするとともに、かつて敵国として戦った日米両国を、戦後、価値を共有する同盟国へと変容させた日米の和解の力を世界に示すことができました。

~「日米経済研究会2016」の開催と提言の提出~

2016年9月、次期米政権を見据えつつ、今後の日米経済関係の在り方、さらには日米関係全般を強固にしていく方途について有識者と議論を行う場として「日米経済研究会2016」が設置されました。同研究会においては、各界で活躍する12人の委員が、9月から11月にかけて計5回にわたり集中的に議論を行いました。

世界経済の情勢を踏まえつつ日米経済関係を更に深化させるべく、研究会では以下の4つの提言がまとめられました。

提言I:日米経済関係の一層の進展・深化とそれを基盤とした協力を推進すべき(〔協力を推進すべき分野として〕例えば、インフラ、先端技術、エネルギー分野が挙げられています。)

提言II:新時代の日米協力に見合う重層的対話を推進すべき

提言III:自由貿易の推進に向けて日米はリーダーシップを発揮すべき

提言IV:戦略的な官民のパートナーシップを推進すべき

11月、岸田外務大臣は世界の金融市場関係者に向けて「新時代の日米経済関係」と題する講演を行いました。講演の中で岸田外務大臣は、同研究会からの提言を踏まえ、日米両国が世界経済に責任ある役割を果たせるような「新時代の日米経済関係」を構築していくべく、外務大臣の立場から全力を尽くすとの決意を表明しました。

また、12月、研究会委員はワシントンDCを訪問し、戦略国際問題研究所(CSIS)において本提言の発信イベントに参加したほか、現地の有識者と本提言等について意見交換を行いました。

本提言で指摘されているインフラやエネルギー分野は、11月に次期大統領として選出されたトランプ大統領も重視しており、日米双方にとって有望なビジネスチャンスとなり得るものです。これらの分野を始めとする様々な分野で日米経済関係をより一層深化させるべく、本研究会の提言も踏まえ、新たな日米経済関係の構築に向け米国新政権と緊密に協力し取り組んでいきます。

1 大統領選挙直後の11月17日、安倍総理大臣は、ペルーでのAPEC首脳会合出席の途上で、ニューヨークに立ち寄り、トランプ次期大統領と非公式の会談を行い、大統領選挙での勝利に対し祝意を伝達している。