3 グローバルな安全保障

(1)地域安全保障

国際社会では、インド太平洋地域を中心に、歴史的なパワーバランスの変化が生じている。この地域に安全保障上の課題が多く存在する中で、同盟国・同志国などと連携していく必要があり、特に、日米同盟の抑止力・対処力を一層強化することはこれまで以上に重要である。また、日本自身の防衛力も抜本的に強化していく。同時に、各国との二国間及び多国間の安全保障協力の強化に積極的に取り組むことで、地域における安全保障環境を日本にとって望ましいものとしていく取組を続けている。

ASEANは、地政学的要衝に位置しており、日本にとって重要なシーレーンに面している。ASEANの安定と繁栄は、東アジア地域のみならず国際社会の安定と繁栄にとっても極めて重要である。4月、フィリピンとの外務・防衛閣僚会合(「2+2」)を立ち上げ、第1回会合では、自衛隊とフィリピン国の間の訓練などの強化・円滑化のため、相互訪問や物品・役務の相互提供を円滑にするための枠組みの検討を開始することで一致した。また、5月にはタイと防衛装備品・技術移転協定に署名し、具体的な装備移転の実現に向けて両国間の協議を加速化している。そして、6月にはシンガポールとの間で防衛装備品・技術移転協定の交渉開始で一致した。また、海洋における法の支配を確保するため、日本は、フィリピン、マレーシア、ベトナム、インドネシアなどの海上保安機関を対象として法執行能力向上のための支援を継続して実施している。5月には、日米の海上保安機関が連携して第三国の機関の訓練を実施する「サファイア」の第1回目の取組が、フィリピン沿岸警備隊を対象に行われた。

インドとは、3月の岸田総理大臣のインド訪問、5月の日米豪印首脳会合、9月の故安倍晋三国葬儀の機会に3度の首脳会談を行い、「日印特別戦略的グローバル・パートナーシップ」を更に発展させていくことを確認した。また、9月には第2回日印外務・防衛閣僚会合(「2+2」)を開催し、両国間の安保・防衛分野における協力の飛躍的拡大を確認した上で、今後も二国間・多国間の共同訓練を重層的に実施していくことなどで一致した。実務レベルでは、6月に第4回日インド・サイバー協議を開催し、両国のサイバー政策やサイバー分野での協力などについて意見交換を行った。

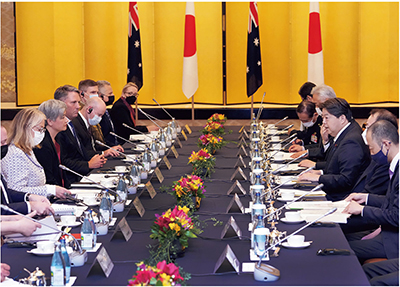

オーストラリアとは、1月に実施した日豪首脳テレビ会談の際に、自衛隊とオーストラリア国防軍との間の共同訓練や災害援助活動などの協力活動を円滑にする、日豪円滑化協定に署名した。10月には岸田総理大臣がパースを訪問し、首脳会談において両国の「特別な戦略的パートナーシップ」が新たな次元に入ったとの認識で一致し、また、新たな「安全保障協力に関する日豪共同宣言」に署名した。両首脳は、同宣言が日豪安全保障・防衛協力の今後10年の方向性を示す羅針盤であり、これに従い、自衛隊とオーストラリア国防軍との間の協力も含め、安全保障・防衛協力を一層強化していくことで一致した。また、12月には第10回日豪外務・防衛閣僚協議(「2+2」)を実施し、10月の首脳会談から時を置かずその成果を閣僚間でフォローアップした。4大臣は、「安全保障協力に関する日豪共同宣言」を踏まえて早急に実施すべき二国間協力を特定し、今後、安全保障面において、これらの日豪協力、日米豪協力などに向けた重層的な同志国連携を共に進めていくことを確認した。「瀬取り」4については、オーストラリア軍の艦艇が6月中旬及び10月下旬から、航空機が2月下旬に警戒監視活動を行った。

「グローバルな戦略的パートナー」である英国とは、自衛隊と英国軍との間の共同訓練や災害援助活動などの協力活動を円滑にする日英部隊間協力円滑化協定について、5月に行われた日英首脳会談で大枠合意を確認した後、2023年1月には、日英首脳会談の機会に岸田総理大臣とスナク首相の間で署名を行い、安全保障・防衛協力を一層深化させることで一致した。2022年12月には、日本・英国・イタリア3か国による次期戦闘機(GCAP)の共同開発について決定・公表し、本協力が今後数十年にわたって世界の安全、安定、繁栄の礎となることを期待するとの認識で一致した。「瀬取り」については、英国軍の艦艇が1月中旬、2月上旬、2月下旬及び9月下旬に警戒監視活動を行った。

「特別なパートナー」であるフランスとも、1月に第6回日仏外務・防衛閣僚会合(「2+2」)を実施し、インド太平洋での協力を一段と高いレベルに引き上げ、地域情勢や国際社会の諸課題への対応における連携を更に促進していくことで一致した。3月にはフリゲート「ヴァンデミエール」、10月には哨(しょう)戒機「Falcon 2000」が東シナ海を含む日本周辺海域に派遣され、北朝鮮籍船舶の「瀬取り」を含む違法な海上活動に対して警戒監視活動を実施した。2023年1月の日仏首脳会談では、両首脳は、両国のアセットの往来や日仏共同訓練など、実質的な協力が進展していることを歓迎し、両国の連携を深めていくことで一致した。

ドイツとは、9月にドイツ空軍総監及びドイツ空軍機が訪日し、国内初となる日独共同訓練を行ったほか、11月には日独外務・防衛閣僚会合(「2+2」)を行い、経済安全保障を含む日独安全保障・防衛協力の深化に向けた具体的取組を推進していくことで一致した。

イタリアとは、5月の首脳会談において、海上自衛隊とイタリア海軍のアデン湾における共同訓練やイタリア空軍による航空自衛隊パイロットの育成など日伊安全保障協力の進展を歓迎したほか、イタリアがEUのインド太平洋戦略に基づいてインド太平洋に関する文書を策定したことを評価した。また、2023年1月の日伊首脳会談では、日伊関係を「戦略的パートナー」に格上げすることで一致したほか、外務・防衛当局間の協議を立ち上げ、安全保障分野での連携を更に推進することで一致した。

EUは、3月に今後10年間の戦略的指針である「戦略的コンパス」を発表し、日本を含む同志国及び戦略的パートナーとの更なるパートナーシップを推進していくことを明記した。5月の日・EU定期首脳協議では、インド太平洋における協力強化とともに、サイバーセキュリティ、偽情報への対応、海洋安全保障及び危機管理といった分野における実質的な協力の拡大を目指すことで一致した。NATOとは、日本の総理大臣による史上初めての出席となったNATO首脳会合に際して行われた6月の岸田総理大臣とストルテンベルグ事務総長との会談において、欧州とインド太平洋の安全保障は切り離せないとの認識の下、日・NATO間での協力をこれまで以上に深めていくことが重要であるとの認識で一致した。

(6月29日、スペイン・マドリード 写真提供:内閣広報室)

カナダとは、10月の外相会談において、「自由で開かれたインド太平洋に資する日加アクションプラン」を発表し、今後、両国が具体的で力強い協力・連携を更に進めていくことで一致した。同アクションプランには、カナダが2018年から積極的に取り組んでいる「瀬取り」など北朝鮮関連の国連安保理決議違反への対応などでの協力や、日加物品役務相互提供協定(ACSA)の最大限の活用、エネルギー安全保障に関する協力などが盛り込まれている。3月には、第5回日加次官級「2+2」、12月には第12回日加外務・防衛当局間協議が開催された。カナダ軍との共同訓練については、2017年以降毎年実施している日加共同訓練「KAEDEX」を9月に実施したほか、複数の多国間共同訓練を実施した。「瀬取り」については、カナダ軍の艦艇が9月中旬から、航空機が4月下旬から約1か月間、及び10月上旬から約1か月間、警戒監視活動を行った。

中国との間には、独自の主張に基づく日本固有の領土である尖(せん)閣諸島周辺海域での領海侵入、透明性を欠いた軍事力の急速な強化や日本周辺海空域における中国軍の活動の活発化など、様々な懸案が存在している。引き続き首脳会談や外相会談などのハイレベルの機会を活用して、主張すべきはしっかりと主張し、懸案を一つ一つ解決し、また中国側の具体的行動を強く求めるなど冷静かつ毅(き)然と対応していく。中国の軍事動向は日本にとって深刻な懸念事項であることから、日中安保対話などの安全保障分野の対話や交流のチャネルの重層的な構築に努めており、政策面での意思疎通を図り、また、日本の懸念を伝達し、国防政策や軍事力に係る透明性の向上や日本を含む地域と安全保障環境に資する具体的な行動の改善を働きかけている。2018年に運用開始された日中防衛当局間の海空連絡メカニズムは、相互理解及び相互信頼の増進や不測の衝突の回避を目的としており、11月の日中首脳会談において両首脳は、その下でのホットラインの早期運用開始で一致した。

韓国とは、北朝鮮の非核化に向け、日韓、日米韓で連携していくことが重要であるとの認識の下、日韓首脳会談(11月)、日韓首脳間の懇談(9月)、日韓首脳電話会談(10月)、日韓外相会談(2月、7月、8月、9月、11月)、日韓外相電話会談(2月、3月、5月、10月)、日米韓首脳会合(6月、11月)や日米韓外相会合(2月、7月、9月)などを行い、日韓・日米韓で緊密に連携していくことを確認している。特に、3年ぶりに実施した日韓首脳会談では、両首脳間で、北朝鮮問題や自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて連携していくことを確認した。また、6月の日米韓防衛相会合を踏まえ、3か国による共同訓練など(8月、9月、10月)を実施し、地域の安全保障上の課題に対応するための更なる3か国協力を推進している。

中東地域の平和と安定は、日本を含む国際社会の平和と繁栄にとって極めて重要である。また、世界における主要なエネルギーの供給源であり、日本の原油輸入の約9割を依存する同地域において、日本関係船舶の航行の安全を確保することは非常に重要である。2019年12月には、中東地域における平和と安定及び日本関係船舶の安全確保のため、日本独自の取組として、(1)中東の緊張緩和と情勢の安定化に向けた更なる外交努力、(2)関係業界との綿密な情報共有を始めとする航行安全対策の徹底及び(3)情報収集態勢強化のための自衛隊の艦艇及び航空機の活用について閣議決定し、2020年1月から中東の海域における情報収集活動を継続して実施している。

これらに加え、日本は、東アジア首脳会議(EAS)、ASEAN地域フォーラム(ARF)、拡大ASEAN国防相会議(ADMMプラス)など、地域における多国間の枠組みに積極的に参加・貢献し、地域の安全保障面での協力強化に取り組んでいる。この中でもARFは、政治・安全保障問題に関する対話と協力を通じたインド太平洋地域の安全保障環境の向上を目的とし、北朝鮮やEUといった多様な主体が参加する重要な安全保障対話の枠組みである。また、各種取組を通じた信頼醸成に重点を置いている観点からも重要なフォーラムであり、8月には、29回目となるARF閣僚会合が開催され、新型コロナへの対応のほか、ウクライナ、台湾、東シナ海・南シナ海、北朝鮮、ミャンマーなどの地域・国際情勢を中心に率直な意見交換を行った。また、日本は、これまで海上安全保障、不拡散・軍縮、テロ・国境を越える犯罪対策、災害救援及びICTセキュリティの全ての会期間会合(ISM)において共同議長国を務めるなど、積極的に貢献している。

さらに、日本は、安全保障政策の発信や意見交換の場として、政府間協議(トラック1)のみならず政府関係者と民間有識者双方が出席する枠組み(トラック1.5)も活用するなど、日本の安全保障政策に対する各国の理解促進を図り、地域における協力促進や信頼醸成に取り組んでいる。

(2)経済安全保障

ア 経済安全保障を取り巻く動向

近年、安全保障と経済を横断する領域で様々な課題が顕在化しており、安全保障の裾野が急速に拡大している。例えば、窃取され又は流出した先端的な民生技術が他国において軍事転用されるおそれ、外国政府の影響を受けたサプライヤーが情報通信など重要インフラ事業の安定的な運用を害するおそれ、重要な物資の他国依存に起因する供給途絶のおそれ、サプライチェーン上の優位性や自国マーケットの購買力を梃子(てこ)として政治的目的を達しようとする経済的威圧を受けるおそれなどが生じている。

これらを含む経済的手段を通じた様々な脅威が生じていることを踏まえ、日本の平和と安全や経済的な繁栄などの国益を経済上の措置を講じ確保すること、すなわち経済安全保障の重要性が高まっている。5月には、サプライチェーンの強靭(じん)化、基幹インフラの安全性・信頼性確保、先端的な重要技術についての官民技術協力、特許の非公開化の四つを柱とする経済安全保障推進法が成立するなど、日本でも取組が加速している。

イ 各国の最近の取組状況

経済安全保障を推進する取組は、ほかの主要国でも近年急速に進展している。

米国は、これまでも2019年度国防授権法などに見られるように、技術の優位性の維持やサプライチェーンリスクへの対応の観点からの規制・振興措置を率先して導入・運用してきている。そうした中、2022年8月、米国内での半導体製造に関する投資に対して、企業に直接的な資金援助や税額控除を与えることを規定する「半導体及び科学(CHIPSプラス)法」を成立させた。10月には、国家安全保障戦略を発表し、競争上の優位性を維持・強化するため、重要分野への投資拡大や重要インフラ・サプライチェーンの安全性確保などを通じた産業・イノベーション基盤の強化に加え、サイバー空間での悪意ある活動に対する強靱性強化、知的財産窃取や強制技術移転を含め技術的優位性を毀損する試みへの対応強化などを続ける方針を掲げた。また、11月、米国連邦通信委員会は、安全保障上の脅威となり得る通信機器について、米国内への輸入や販売に関する認証を禁止する行政命令を発表した。

EUは、重要技術や重要物資などの供給途絶リスクへの強靱性を高めることを「戦略的自律性」という概念の下で推進している。欧州委員会は2月に「欧州半導体法案」を発表し、域内での最先端半導体の研究開発や、設計から生産までのサプライチェーン確立、2030年まで次世代半導体の域内生産の世界シェアを20%以上にすることを目標に定めた。また、9月には、「欧州重要原材料法案」策定を表明し、戦略的に重要な原材料の域内生産能力強化や戦略的備蓄などのため、新たに欧州主権基金を創設し、支援を強化する方針を示した。さらに同月、ロシアによるウクライナ侵略等に端を発するエネルギー危機などの教訓から、将来起こり得る同様の危機に備えて、戦略物資をEU単一市場内で確保し、それらの自由な移動を担保することを目的とした、「単一市場緊急措置規則案」を公表した。また、2023年1月、域外国政府の補助金を受けた企業のEU域内市場での活動につき、補助金による市場歪(わい)曲的な効果が疑われる場合には、欧州委員会が審査などをすることを可能にする「外国補助金規則案」が発効した。なお、欧州委員会は2021年12月、EU加盟国に対する経済的威圧を行う第三国に対し、協議などによっても中止に至らない場合、最終的な手段として対抗措置を発動するための手続や基準などを規定する「反威圧措置(ACI)規則案」を発表し、現在審議が継続されている(2023年1月時点)。

オーストラリアは、これまでも、自国が保護すべき技術の特定などを推進する方針を示す「サイバー・重要技術国際関与戦略」の策定(2021年4月)、機微な国家安全保障に係る土地・事業への投資審査制度の厳格化(2021年1月)、安全保障上のゲームチェンジャー技術に2016年から10年間で約600億円投資を行う「次世代テクノロジー基金」の設置など、国家の強靭性の確保や、資産・インフラなどの防護を国益として位置付け、具体的な取組を進めてきている。また、2021年12月には、重要インフラ強靱化のため、重要インフラに当たる部門やその義務を拡大し、サイバーセキュリティ・インシデント(事案)が発生した際の政府支援・介入措置について定めた重要インフラ保安法の改正法が発効した。

カナダでは、10月、バッテリーや電気自動車、重要鉱物などのサプライチェーン強靭化に向けた取組の一環として、重要鉱物分野において外国国営企業による重要取引を原則不許可とする方針を示した。12月、所定の事業分野への投資実施に際して新たな申請要件を設けるなどの規定を含む投資法改正案が議会に上程された。

ウ 経済安全保障の推進に向けた外交上の取組

経済安全保障の推進において、外交が果たす役割は大きい。日本は、同盟国・同志国との連携の更なる強化、現行のルールを踏まえた対応、新たな課題をめぐるルール形成などについて、国際社会と協力しながら、この分野での外交を展開している。

同盟国・同志国との連携の更なる強化に関しては、日米経済政策協議委員会(経済版「2+2」)や日米豪印の連携、G7などの多国間の枠組みを活用し、東南アジア諸国との連携を強化するなど、共通認識の醸成や政策協調などに向け、同志国との協力の拡大・深化を図ってきている。

現行のルールを踏まえた対応の検討については、他国による不公正な貿易政策や慣行に対し、WTO協定・EPA・投資関連協定等の現行のルールの整合性の観点などから、同志国と連携し、是正の働きかけを行ってきている。また、同志国の取組も参考にしつつ、経済安全保障上の措置と通商ルールとの関係に関しての情報収集・分析などを行い、自国の経済安全保障上の政策的ニーズが適切に満たされるよう努力してきている。

新しい課題をめぐるルール形成に関しては、データ分野、5G(第5世代移動通信システム)を含む重要・新興技術、経済的威圧など、既存の国際約束が十分に対応しきれておらず、更なる国際的ルールの形成が必要とされる分野においては、同志国と連携しつつ引き続き国際的な議論をリードしていく。

エ 同盟国・同志国との連携

とりわけ、同盟国・同志国との連携については、2022年には著しい進展が見られた。まず、米国との間では、7月の日米経済版「2+2」において、経済的威圧及び不公正・不透明な貸付慣行など、経済的影響力の行使による各国の主権と国際秩序への挑戦への対応について議論した。日本側からは、経済的威圧について、2023年のG7広島サミットに向けて議論を深めていくことを提起している。また、同会合ではオープンRAN5の5G国際市場におけるシェア増加や関連インフラの普及拡大などの分野での日米連携、同志国連携の推進で一致した。さらに、ルールに基づく多角的な自由貿易体制を基本とし、同志国とも協力してより強靭なサプライチェーンを構築する必要性について一致し、バッテリー・重要鉱物といった分野でのサプライチェーン強靭化に関する協力についても議論した。

また、5月に東京で開催された日米豪印首脳会合では、重要・新興技術分野において、5Gなどの相互運用性及び安全性の推進、半導体を含むサプライチェーンの日米豪印間の補完的な強みの活用、国際電気通信連合(ITU)の電気通信標準化部門などの国際標準化機関における協力強化、技術動向の調査における協力強化などについて、引き続き連携していくことで一致した。また、「重要技術サプライチェーンに関する原則の共通声明」を発表したほか、当局間で「5Gサプライヤー多様化及びオープンRANに関する新たな協力覚書」に署名した。

5月及び11月に開催されたG7外相会合、6月に開催されたG7サミットにおいても、経済安全保障における協力を確認してきている。特に、5月のG7外相会合の際には、G7外相コミュニケとしては初めて経済安全保障について明記した。また、エルマウ・サミットでは、G7首脳コミュニケとして初めて経済安全保障について明記し、経済的威圧への対応について協力を深めることを確認した。また、11月のG7外相声明では、G7及びその他の国々において、経済安全保障上の課題に関するものを含め、G7の連携及び協力を引き続き強化し、経済的威圧行為に立ち向かうことが確認された。

さらに、東南アジア諸国との関係では、3月の日・カンボジア首脳共同声明で、両首脳が経済的威圧に対する懸念を表明した上で、経済的威圧などの新たな課題に対抗するため、国際経済秩序を強化することの重要性を強調した。さらに同会合では、安全で、開放的で、透明性のある5G及びビヨンド5G(いわゆる6G)通信網の展開を進めることの重要性、及び、5Gを含む情報通信インフラの長期的な安全性、信頼性、強靭性を確保するために、開放性や多様性の原則の重要性を確認した。また、4月の日・フィリピン外務・防衛閣僚会合(「2+2」)共同声明においても、政治的目的を達成するための経済的威圧に対する懸念と強い反対を表明し、国際法に基づく経済秩序の重要性、経済的威圧に対処するための緊密な連携の重要性を強調した。

オ 経済的威圧への対応

また、上記ウに述べた新たな課題の中でも、グローバリゼーションの進展を背景として、国家間の経済的相互依存関係が深化する中、特定の国との経済的結び付きを利用して政治的目的を達成するために、濫用的、恣意的若しくは不透明な形で措置を講じ、又はそのように措置を講じると脅したりする経済的威圧がとりわけ問題となっている。このような経済的威圧は、自由で開かれたルールに基づく国際秩序に挑戦するものである。

12月に日本政府が新たに策定した新たな「国家安全保障戦略」でも、経済的威圧について同盟国・同志国などとの連携を図りつつ、効果的な取組を進めていく方針が示された。既存の国際約束が十分に対応しきれていない分野の一つとして、同盟国・同志国と連携しつつ、戦略的に国際世論を喚起しながら、国際社会としての共通認識を醸成していくことが重要である。

カ 外務省の役割

グローバルな安全保障環境の変化により、安全保障の観点も踏まえながら、ルールに基づく国際経済秩序の維持・強化を図っていく必要性が増大している。外務省は、安全保障政策や対外経済関係、国際法を所管する省庁であり、引き続き経済安全保障に関する外交上の取組を牽(けん)引し、ひいては国際秩序の維持・強化に積極的に取り組んでいく。

(3)サイバー

今日、国境を越えるサイバー空間は、世界各国のあらゆる活動に不可欠な社会基盤となり、全国民が参画する「公共空間」としてその重要性及び公共性がますます高まっているが、一方で、自由なアクセスやその活用を妨げるリスクが深刻化している。特に、相対的に露見するリスクが低く、攻撃者側が優位にあるサイバー攻撃の脅威は急速に高まっている。サイバー攻撃による重要インフラの機能停止や破壊、他国の選挙への干渉、身代金の要求、機微情報の窃取などは、国家を背景とした形でも平素から行われている。そして、軍事目的遂行のために軍事的な手段と非軍事的な手段を組み合わせるハイブリッド戦が、今後更に洗練された形で実施される可能性が高い。

外務省は、このような認識の下、自由、公正かつ安全なサイバー空間を実現するために、「法の支配の推進」、「サイバー攻撃抑止のための取組」、「信頼醸成措置の推進」、「能力構築支援」といった外交的取組を推進している。

法の支配の推進のための取組として、サイバー空間においても法の支配を確立することは国家間の関係を安定させる上で重要である。日本は、サイバー空間を利用した行為に対しても既存の国際法が適用されるとの立場から、2021年から2025年までを会期とする国連全加盟国が参加するオープン・エンド作業部会(OEWG)において積極的に議論に参加している。

サイバー攻撃抑止のための取組として、各国がサイバー攻撃主体に対する非難や懸念を公に表明する「パブリック・アトリビューション」を行ってきている。日本は、2017年にはワナクライ事案6の背後における北朝鮮の関与について、2018年には中国を拠点とするAPT10といわれるグループが長期にわたる攻撃を行ったことについて、2021年7月には中国政府を背景に持つAPT40や中国人民解放軍61419部隊を背景に持つTickというサイバー攻撃グループが関与した可能性が高いサイバー攻撃について、外務報道官談話を発出し、同盟国・同志国と連携し、これらの行動を断固非難した。また、上述した法の支配の推進はサイバー攻撃抑止の上でも重要である。国際場裡(り)における議論などを通じ、サイバー攻撃が国家に帰属しない場合でも、サイバー攻撃が自国の領域から行われた場合には、一定の条件下で国家責任が認められるような国際社会のルール形成及び運用を目指す必要がある。

信頼醸成措置の推進として、サイバー空間の匿名性・隠密性の高さに起因する意図しない国家間の緊張の高まりや事態の悪化を防ぐには、国家間の相互理解の深化と信頼醸成が必要であることを踏まえ、これまで14の国・地域とサイバー協議などを行っており、2022年6月にはインド、同年7月にはフランスと協議を行った。また、地域的な取組も重視しており、例えば、ASEAN、米国、EUなどが参加するASEAN地域フォーラム(ARF)では、今後取り組むべき信頼醸成措置などについて議論を行っている。

能力構築支援に関しては、サイバー空間のボーダーレスな性質に鑑みれば、他国及び地域の能力を向上させることが世界全体の安全を守ることにつながるとの考えから、インド太平洋地域の中核となるASEANを中心に、外務省を含む関係省庁が能力構築支援や国際機関を通じた取組を行っている。具体的には、日・ASEANサイバーセキュリティ能力構築センター(AJCCBC)への日・ASEAN統合基金(JAIF)による拠出、無償資金協力によるサイバーセキュリティ関連機材の供与、JICA課題別研修・国別研修の実施や、世界銀行による「サイバーセキュリティ・マルチドナー信託基金」への拠出などが挙げられる。5月に開催した日米豪印首脳会合では「日米豪印サイバーセキュリティ・パートナーシップ」を立ち上げ、インド太平洋地域において能力構築支援を始めとした具体的な取組を進めていくことを確認した。

12月、日本は新たな「国家安全保障戦略」を発表し、その中で、サイバー空間の安全かつ安定した利用、特に国や重要インフラ等の安全などを確保するために、サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させるとし、能動的サイバー防御の導入とサイバー安全保障政策を一元的に総合調整する新組織の設置を掲げた。また、同戦略では、経済安全保障、安全保障関連の技術力の向上など、サイバー安全保障の強化に資する他の政策との連携強化、さらに、同盟国・同志国などと連携した形での情報収集・分析の強化、攻撃者の特定とその公表、国際的な枠組み・ルールの形成などのために引き続き取り組むこととしている。

同戦略を踏まえつつ、今後も自由、公正かつ安全なサイバー空間の実現に貢献していく。

(4)海洋

日本は、四方を海に囲まれて広大な排他的経済水域(EEZ)と長い海岸線に恵まれ、海上貿易と海洋資源の開発を通じて経済発展を遂げ、「自由で開かれ安定した海洋」を追求してきた海洋国家である。力ではなく、航行及び上空飛行の自由を始めとする法の支配に基づく海洋秩序に支えられた「自由で開かれ安定した海洋」は、日本だけではなく国際社会全体の平和と繁栄に不可欠であり、これを維持・発展させていくために、日本は、海上交通の安全確保や海洋安全保障協力の取組を推進してきている。こうした取組は、日本の経済的存立の基盤となる海洋権益を確保していくためにも重要である。

特に、日本は、重要なシーレーンが位置するインド太平洋地域の海洋秩序を強化することにより、地域に安定と繁栄をもたらすべく、「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の実現に向けた取組を進めている。

ア 海洋の秩序

(ア)基本的な考え方

海洋をめぐっては、海洋権益の確保や安全保障の観点から各国の利害が衝突する事例が増えている。特に、アジアの海では、国家間の摩擦によって緊張が高まる事例が増えており、国際社会も重大な関心を持って注視している。安倍総理大臣は、2014年の第13回アジア安全保障会議(シャングリラ・ダイアローグ)(シンガポール)において、「海における法の支配の三原則」(234ページ6(2)参照)を徹底していく必要があるとの認識を表明した。

日本は、G7や東アジア首脳会議(EAS)及びASEAN地域フォーラム(ARF)を含むASEAN関連の枠組み7などにおいて、法の支配に基づく「自由で開かれ安定した海洋」の重要性、海洋安全保障に関する日本の考え方、国際的な協力の重要性などについて積極的に発信している。2021年10月に行われたEASにおいて、岸田総理大臣は、開放性、透明性、包摂性、法の支配といった価値や原則を掲げる「インド太平洋に関するASEANアウトルック(AOIP)」を高く評価していると述べ、FOIPと本質的原則を共有するAOIPへの全面的な支持を改めて強調し、各国にも支持を呼びかけた。また、2022年11月に行われた日・ASEAN首脳会議で岸田総理大臣は、日本とASEANが2020年にAOIP協力に関する日・ASEAN首脳共同声明を採択して以降、海洋協力を含むAOIPの四つの重点分野8においてAOIPの諸原則に資する具体的協力を着実に進めていることを紹介した。

(イ)国連海洋法条約

海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約:UNCLOS)は、「海の憲法」とも呼ばれ、法の支配に基づく海洋秩序の根幹を成す条約である。同条約を根幹とした海洋秩序は、日本の海洋権益を確保し、国際社会全体における海洋に係る活動の円滑な実施の礎となるものである。このため、日本は、同条約の更なる普遍化と適切な実施の確保のために、締約国会合を含む関連国際機関での議論や海洋法秩序の安定に向けた知的発信に積極的に貢献している(234ページ 6(2)参照)。

(ウ)日本の海洋主権に対する挑戦(東シナ海をめぐる情勢)(47ページ第2章第2節2(1)イ(エ)参照)

東シナ海では、尖閣諸島周辺海域において、中国海警船舶による領海侵入事案が2022年も相次いでおり、接続水域内の航行は、過去最多の336日を更新した。さらに、中国海警船舶が領海に侵入し、日本漁船に近づこうとする事案も繰り返し発生しており、また12月には領海侵入時間が過去最長の72時間45分となる事案が発生するなど、情勢は厳しさを増している。また、中国軍艦艇・航空機による活動も拡大・活発化している。さらに、排他的経済水域(EEZ)及び大陸棚の境界画定がいまだ行われていない海域では、中国による一方的な資源開発が継続している。加えて、近年、東シナ海を始めとする日本周辺海域において中国による日本の同意を得ない調査活動も確認されている。

このように東シナ海における中国の一方的な現状変更の試みが継続していることを踏まえ、日本としては周辺海空域における動向を高い関心を持って注視するとともに、主張すべきは主張しつつ、引き続き、冷静かつ毅然と対応していく。同時に、東シナ海の平和と安定のため、米国を始めとする関係国との連携を進めていく。

(エ)地域の海洋秩序に対する挑戦(南シナ海をめぐる問題)(88ページ第2章第2節7(2)参照)

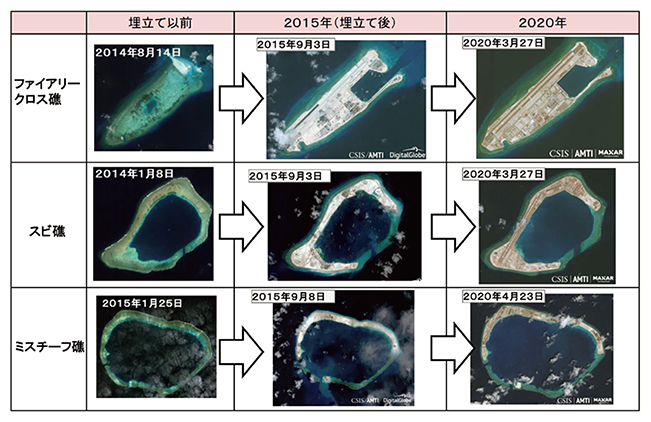

南シナ海では、中国は、係争地形の一層の軍事化など、法の支配や開放性とは逆行する一方的な現状変更やその既成事実化の試み、地域の緊張を高める行動を継続・強化しており、日本を含む国際社会は深刻な懸念を表明している。日本は、力や威圧による一方的な現状変更の試みに強く反対するとともに、南シナ海における法の支配の貫徹を支持し、航行及び上空飛行の自由並びにシーレーンの安全確保を重視してきている。また、南シナ海をめぐる問題の全ての当事者が、UNCLOSを始めとする国際法に基づく紛争の平和的解決に向け努力することの重要性を一貫して強調してきている。

南シナ海をめぐる問題は、地域の平和と安定に直結し、国際社会の正当な関心事項であり、資源やエネルギーの多くを海上輸送に依存し、南シナ海を利用するステークホルダーである日本にとっても、重要な関心事項である。法の支配に基づく「自由で開かれ安定した海洋」の維持・発展に向け、国際社会の連携が重要である。この観点から、日本は、米国の「航行の自由」9作戦を支持する立場をとっている。

イ 海上交通の安全確保

日本は、アジアやアフリカでの海賊対策などの取組や各国との緊密な連携・協力を通じて、航行及び上空飛行の自由や海上交通の安全確保に積極的に貢献している。

(ア)アジアにおける海賊対策

国際商業会議所(ICC)国際海事局(IMB)によれば、東南アジア海域における海賊などの事案の発生件数は、2020年は62件、2021年は56件、2022年は58件となっている。

日本は、アジアの海賊などの事案対策における地域協力の促進のため、アジア海賊対策地域協力協定(ReCAAP)の策定を主導し、同協定は2006年に発効した。各締約国は、シンガポールに設置された情報共有センター(ReCAAP-ISC)を通じて、マラッカ・シンガポール海峡などにおける海賊などの事案に関する情報共有及び協力を進めており、日本はこれまで事務局長(2022年3月退任)や事務局長補の派遣及び財政的貢献によりReCAAP-ISCの活動を支援してきている。加えて、日本は、アジアにおける海上法執行能力や監視能力の向上を支援する取組を進めており、国際的にも高く評価されている。

(イ)ソマリア沖・アデン湾における海賊対策

IMBによれば、ソマリア沖・アデン湾での海賊・武装強盗事案の発生件数は、ピーク時の2011年(237件)以降、減少傾向にあり、2019年及び2020年には0件、2021年には1件(未遂)、2022年には0件と低い水準で推移している。各国海軍などによる海上取締活動、各国商船による自衛措置の実施などの取組が行われているが、海賊を生み出す根本的原因はいまだ解決しておらず、また、この海域では、依然として海賊行為を行う意図と能力を維持する主体が存在している状況である。

日本は、2009年からソマリア沖・アデン湾に海上自衛隊の護衛艦(海上保安官が同乗)及びP-3C哨戒機を派遣し、海賊対処行動を実施している。また、日本は、この海域の海賊を生み出す根本的原因の解決に向けて、ソマリアや周辺国の海上保安能力の向上やソマリアの安定に向けた支援といった多層的な取組を行っている。

日本は、国際海事機関(IMO)の設置した基金にこれまで1,553万米ドルを拠出し、イエメン、ケニアやタンザニアへの情報共有センターの設置や、ジブチ地域訓練センター(DRTC)10の建設を支援した。海賊訴追能力向上支援のための国際信託基金には450万米ドルを拠出し、ソマリアやその周辺国を支援している。また、ジブチ沿岸警備隊に対しては、2015年に巡視艇2隻を供与し、2021年には巡視艇2隻の建造と浮桟橋の整備に関する支援を決定したほか、派遣海賊対処行動水上部隊との共同訓練やJICAの技術協力を通じて海上保安能力向上のための支援を継続的に実施している。さらに、ソマリアの安定に向けて、日本は、2007年以降、基礎的社会サービス回復支援、警察支援などによる治安維持能力の向上、職業訓練による国内産業の活性化の支援のため、総額5億米ドル強を拠出している。

(ウ)ギニア湾における海賊対策

IMBによれば、ギニア湾における海賊・武装強盗事案の発生件数は、2019年は64件、2020年は84件と近年高い水準で推移していたが、2021年は35件、2022年は19件と減少した。これに加え、近年、事案が発生する海域が西部アフリカ沿岸から中部アフリカ沿岸へと変化しつつある。引き続き沿岸国の海上法執行能力の強化が課題とされるが、財政上の制約から実施は限定的となっている。日本は、国連開発計画(UNDP)やJICAによる研修を通じた沿岸国の能力構築支援を行っているほか、ギニア湾における海上犯罪対策の協力調整メカニズムである「G7++ギニア湾フレンズ・グループ」11の会合への参加を通じ、国際社会における議論に関与してきている。

ウ 海洋安全保障に関する協力

(ア)能力構築支援

日本は、外務省、防衛省・自衛隊及び海上保安庁などが連携し、海洋安全保障に関する各国の能力構築のために切れ目のない支援を行っている。

外務省は、二国間のODAを活用した巡視船などの機材の供与、人材育成を通じ、開発途上国の法執行機関などの能力構築支援を行っている。また、近年一層増加傾向にある多様な海上犯罪に対処するため、国連薬物・犯罪事務所(UNODC)のグローバル海上犯罪プログラム(GMCP:Global Maritime Crime Programme)が実施する海上法執行能力強化プロジェクトを支援してきており、海上保安庁とも連携しつつ、対象国の海上犯罪対策に係る訓練コースの開発や、同訓練・ワークショップの実施を行っている。

防衛省・自衛隊では、これまでにミャンマー12、タイ、マレーシア、ベトナム、インドネシア、フィリピン、スリランカ及びブルネイに対し、海洋安全保障に関する能力構築支援を実施し、これにより、日本と戦略的利害を共有するパートナーとの協力関係を強化している。

海上保安庁では、インド太平洋沿岸国の海上保安機関に対する能力構築支援のため、専門的な知識や高度な技術を有する海上保安官や能力構築支援専従部門である海上保安庁モバイルコーポレーションチームを各国の海上保安機関に派遣しているほか、各国の海上保安機関の職員を日本に招へいし、研修を実施している。また、海上保安政策に関する修士レベルの教育を行う「海上保安政策プログラム」を開講し、アジア諸国の海上保安機関職員を受け入れ、高度な実務的・応用的知識、国際法・国際関係についての知識・事例研究、分析・提案能力、国際コミュニケーション能力を有する人材を育成している。

こうした能力構築支援を実施するに当たっては、米国、オーストラリア、インド、英国、フランスを始めとする同志国とも緊密に連携を行っている。

(イ)海洋状況把握

海洋に関連する多様な情報を集約・共有し、海洋の状況を効果的かつ効率的に把握することは、「自由で開かれ安定した海洋」の実現のために不可欠である。日本は、こうした海洋状況把握(MDA)の取組において、日米豪印での協力を含め同志国などとの国際的な連携を重視してきている。

近年、インド太平洋地域では、航行の安全に関わる事象や船舶情報などの海洋に関連する情報を集約・分析・共有するための情報共有センターの設置が進んでいる。日本は、シンガポールに所在するReCAAP-ISCに事務局長(2022年3月退任)及び事務局長補を派遣してきているほか、シンガポール海軍が設置した情報融合センター(IFC)やインド海軍が設置したインド洋地域情報融合センター(IFC-IOR)に連絡官を派遣している。なお、日印間では、2018年10月の日印首脳会談の際に署名された海軍種間実施取決めに基づき、当局間で情報交換が行われている。

また、日本は、ARF海洋安全保障会期間会合の公式行事として、過去2回「MDAの国際連携に関するARFワークショップ」を開催した。

(5)宇宙

近年、宇宙利用の多様化や宇宙活動国の増加に伴って宇宙空間の混雑化が進んでおり、また、衛星破壊実験や人工衛星同士の衝突などによりスペースデブリが増加するなど、宇宙空間の持続的かつ安定的な利用に対するリスクが増大している。

日本は、こうした状況に対応するため、宇宙状況把握(SSA)や宇宙システムの機能保証の強化などに取り組んでおり、また、国際的なルール作りや国際宇宙協力を実施している。

ア 宇宙空間における法の支配の実現

国際社会では、宇宙活動に関する国際的なルール作りが様々な形で活発に議論されており、日本も宇宙空間における法の支配の実現に向け積極的に関与している。

民生宇宙活動に関する国際的なルール作りに関しては、国連総会の下に設置された常設委員会である国連宇宙空間平和利用委員会(COPUOS)が重要な役割を果たしている。

COPUOSには、包括的な議論を行う本委員会以外に、宇宙活動に係る諸問題について科学技術的側面から検討を行う科学技術小委員会と宇宙活動により生ずる法律問題を議論する法律小委員会が設けられている。

2月に開催された科学技術小委員会においては、スペースデブリやリモートセンシングなどの個別のテーマに加え、宇宙活動の長期持続可能性についても活発な議論が行われた。

3月から4月に開催された法律小委員会においては、宇宙空間の定義や静止軌道への衝平なアクセスに関する問題に加え、近年関心が高まっている宇宙交通管理(STM)や宇宙資源に関する議論が行われた。特に、宇宙資源については、2021年、法律小委員会(議長:青木節子慶應義塾大学大学院教授)の下に新たに設置された宇宙資源に関するワーキンググループにおいて、宇宙資源をめぐる国際的なルールの在り方について、集中的な議論が行われた。

宇宙空間における軍備競争の防止(PAROS)については、日本や英国などが共同で提案し、「宇宙空間における責任ある行動」に関する決議で設置されたオープン・エンド作業部会(設置期間は2022年から2023年まで)第1回会合が5月に、第2回会合が9月に開催され、宇宙空間において適用される国際法や宇宙空間における責任ある行動又は無責任な行動について活発な議論が行われた。

4月、ハリス米国副大統領は、破壊的な直接上昇型ミサイルによる衛星破壊実験を米国政府は実施しないと表明した。これを受け、日本政府は外務報道官談話を発出し、米国の発表を歓迎し、支持することを表明した。その上で、日本政府としても、責任ある行動に関する規範の形成に向けた国際場裡での議論を積極的に推進していく考えから、9月、上述のオープン・エンド作業部会において米国と同旨の決定を行ったことを表明した。

米国の宣言については、米国や日本を含む同志国が共同で国連総会第1委員会に、本件を推進する決議を提出し、11月の国連総会本会議において、154か国の賛成を得て採択された。

このほか日本は、宇宙空間における法の支配に貢献するため、途上国に対する国内宇宙関連法令の整備・運用に係る能力構築支援を行っている。具体的には2021年5月に国連宇宙部の「宇宙新興国のための宇宙法プロジェクト」への協力を発表し、アジア太平洋地域の宇宙新興国に対する国内宇宙関連法令の整備及び運用の支援を行っている。

イ 各国との宇宙対話・協議

日本は、米国を始めとする主要な宇宙活動国やアジア太平洋地域諸国を中心に、宇宙分野における対話・協議などを推進している(米国との関係については186ページエ参照)。

特に、米国、フランス、EU、インドとの間では、二国間の宇宙対話を定期的に実施し、双方の宇宙政策に関する情報交換のほか、安全保障分野での協力や機関間協力など、様々な意見交換を実施している。

また日米豪印の枠組みでは、2021年9月の日米豪印首脳会談において、宇宙分野に関するワーキンググループを設置し、宇宙分野での協力を進めていくことで一致した。2022年5月の日米豪印首脳会談において、4か国の衛星データ資源へのリンクを集めた「日米豪印衛星データポータル」を公開し、また、豪雨に対応するための宇宙能力の活用や宇宙の持続可能な利用のための取組を通じて、地域諸国に支援を提供していくことを表明した。

多国間会合としては、11月に文部科学省及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)がベトナム科学技術院との共催により、「第28回アジア・太平洋地域宇宙機関会議(APRSAF)」を開催し、宇宙産業の拡大や、今後の持続可能な宇宙活動の推進、社会課題への貢献について議論した。

ウ 国際宇宙探査・国際宇宙ステーション(ISS)

平和的目的のための宇宙空間の探査及び利用の進歩は、全人類の共同の利益であり、外交的にも重要な意義を持つものである。

日本は、2019年、米国提案による国際宇宙探査計画「アルテミス計画」への参画を決定した。2020年には、日米を含む8か国が、アルテミス計画を念頭に、宇宙活動を促進する安全で透明性の高い環境を作り出すための諸原則に対する政治的コミットメントを示す「アルテミス合意」に署名した。その後、アルテミス合意は署名国を増やし、2022年7月には21か国となった。

また、日米両政府は、アルテミス計画の一環である月周回有人拠点「ゲートウェイ」のための協力に関する了解覚書(MOU)を2020年に締結した。2022年11月には、文部科学省と米国宇宙航空局(NASA)との間で、「ゲートウェイ」協力の詳細を規定した実施取決めに署名した。

さらに、日米両政府は、宇宙の探査及び利用を始めとする日米宇宙協力を一層円滑にするための新たな法的枠組みである「日・米宇宙協力に関する枠組協定」の交渉を進め、2023年1月に署名した。

国際宇宙ステーション(ISS)については、1月、NASAが米国としてISSの運用期間を2030年まで延長することを発表した。日本も11月、他国・機関に先駆けて運用延長への参加を表明した。

ISSにおいて日本は、宇宙分野における能力構築支援などを目的として、日本実験棟「きぼう」を活用した実験機会及び超小型衛星の放出機会を宇宙新興国に対して提供している。2022年8月には、モルドバ共和国初の人工衛星である超小型衛星が放出された。また同月、JAXAと九州工業大学、東京大学空間情報科学研究センター、チュニジア側機関の共催で「アフリカ-日本CubeSat協力ワークショップ」が開催され、日本が支援した超小型衛星を通して得た能力や課題についてアフリカ7か国13から報告がなされ、衛星技術の蓄積と社会課題解決のための衛星データ利用について議論された。

エ 宇宙技術を活用した地球規模課題への対応

近年、地球規模課題の解決において、宇宙技術に対する期待が高まる中、日本は、国際的に優位性を持つ宇宙技術を活用した国際協力を推進し、SDGsの達成などに向けて貢献している。

例えば、8月に公表された気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書(AR6)WG1報告書(自然科学的根拠)では、日本の人工衛星を活用した科学論文が多数引用され、日本の地球観測衛星データが活用されるなど、継続的に日本の知見やデータを国際社会に提供している。また、パリ協定の長期目標の達成に向けた世界全体の進捗状況を5年ごとに評価するプロセスであるグローバルストックテイク(GST)に向けた有用な情報として、日本が世界最長の観測実績を有する宇宙からの温室効果ガスの観測成果や、世界78か国の熱帯林を監視する「JICA-JAXA熱帯林早期警戒システム(JJ-FAST)」などの宇宙技術の活用例を国連気候変動枠組み条約(UNFCCC)に提供した。

また日本は、世界の降水状況を観測する衛星を複数活用した「衛星全球降水マップ(GSMaP)」を無償で提供しており、世界141の国や地域において、降水状況の把握や防災管理、農業などの多岐にわたる分野で利用されている。さらに、日本は、アジア太平洋地域の災害管理のため、災害発生時に衛星観測情報を無償提供する「センチネルアジア」の立上げを主導し、同プロジェクトは、これまでに36か国・地域、400回以上の緊急観測要請に対応している。防災関係者を対象にワークショップを開催し、アジア諸国における災害時の衛星データ利活用に係る能力向上にも貢献している。

さらに、新型コロナの世界規模での感染拡大を受けて、JAXA、NASA、欧州宇宙機関(ESA)の3機関で協力し、流行前後の地球環境や経済活動などの状況把握(大都市の二酸化炭素濃度の変化、空港の駐機場や駐車場の変化など)を実施し、解析結果を特設サイトで公開している。

(6)平和維持・平和構築

国際社会では依然として、民族・宗教・歴史の違いなどを含む様々な要因、また、貧困や格差などの影響によって地域・国内紛争が発生し、近年、特にその長期化が課題となっている。このため、国連PKOの派遣などによる紛争後の平和維持に加え、紛争の予防や再発防止、紛争後の国家の国造りと持続的な平和の定着のため、開発の基礎を築くことを念頭に置いた平和構築の取組が国際社会全体の課題となっている。

2022年に発生したロシアによるウクライナ侵略は、食料・エネルギー価格の高騰による深刻な人道危機を招くなど、世界の経済・社会、安定に大きな負の影響をもたらしている。また、近年では、気候変動が平和と安定に及ぼす影響についても懸念されている。このように国際社会の課題が複雑化・多様化する中、平和構築の取組はますます重要になっている。

ア 現場における取組

(ア)国連平和維持活動(国連PKO)など

2022年12月末時点で、12の国連PKOミッションが中東・アフリカ地域を中心に活動しており、停戦監視、政治プロセスの促進、文民の保護など幅広い任務を行っている。ミッションに従事する軍事・警察・文民要員の総数は8万人を超える。任務の複雑化・大規模化とそれに伴う人員、装備・機材、財源などの不足を受け、国連などの場で、国連PKOのより効果的・効率的な実施に関する議論が行われている。

また、国連は、PKOミッションに加え、文民主体の特別政治ミッション(SPM)を設立し、紛争の平和的解決、紛争後の平和構築、紛争予防といった多様な役割を付与している。

日本は、「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」(PKO法)に基づき、1992年以来、30年にわたり計29の国連PKOミッションなどに延べ1万2,500人以上の要員を派遣してきた。最近では、国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)に対し、2011年から司令部要員を、2012年から施設部隊を派遣した。施設部隊は、南スーダンの首都ジュバ及びその周辺において、道路などのインフラ整備、避難民への給水活動や敷地造成などの支援を実施し、2017年5月に活動を終了した。UNMISS司令部においては2022年12月末時点で4人の自衛官が活動し、南スーダンの平和と安定に向けた協力を行っている。また、日本は、2019年4月から、エジプトのシナイ半島に駐留する多国籍部隊・監視団(MFO)に司令部要員として2人の自衛官を派遣し、中東の平和と安定に資する活動を行っている。日本は、今後も、これまでのPKO活動などの実績の上に立ち、日本の強みをいかした能力構築支援の強化、部隊及び個人派遣などを通じて、国際平和協力分野において積極的に貢献していく。

(イ)平和構築に向けたODAなどによる協力

長期化する紛争及び多様化する人道危機への対応においては、人道支援と開発協力に加え、平時から包摂的な社会を実現するための平和構築及び紛争再発防止が重要である。中長期的な観点に立って強靱な国造りや社会安定化のための支援を行い、自立的発展を後押しすることで、危機の根本原因に対処する必要性が一層高まっている。日本は、こうした「人道と開発と平和の連携」の考え方から平和構築支援を進めており、開発協力大綱においても平和構築を重点課題の一つとして位置付けている。最近の主な案件は次のとおり。

日本は、中東の平和と安定のための包括的支援を実施しており、食糧援助や難民支援などを実施しているほか、国造りを担う人材の育成を支援している。シリアからは、シリア危機によって就学機会を奪われた若者に教育の機会を提供するため、2022年には12人を留学生として受け入れた。また、パレスチナでは、難民人口が増大する一方、難民キャンプのインフラ劣化や失業・貧困などの生活環境の悪化が深刻化している。そのような中、日本はパレスチナの難民キャンプにおいて、「キャンプ改善計画(CIP)」の実施や教育施設への支援を通じて、難民の生活環境の改善を図り、人間の安全保障に基づく民生の安定と向上に貢献した。

日本は、2022年の第8回アフリカ開発会議(TICAD 8)において、アフリカの人々が安心して暮らせるように、各国と共に、平和で安定したアフリカの実現に向け取り組む考えを示し、「アフリカの角」14地域の安定、民主主義の定着に向け、新たに「アフリカの角」担当大使を任命することを表明した。アフリカのオーナーシップを尊重しつつ、人間の安全保障及び平和と安定を阻害する根本原因にアプローチする「アフリカの平和と安定に向けた新たなアプローチ(NAPSA)」の下、民主主義の定着及び法の支配の推進、紛争予防・平和構築、コミュニティの基盤強化に向けた支援などを通して、アフリカ主導の取組を後押ししている。

例えば、日本は、フランス語圏アフリカ諸国に対し、2014年から刑事司法研修を行い、捜査機関及び司法機関の能力強化を通じたサヘル地域の安定化を支援してきた。また、アフリカ諸国に対し、頻発するテロや越境犯罪などに対する治安維持能力の向上のための治安対策機材供与や、地雷除去支援も進めている。また、2022年11月には、国連平和構築委員会(PBC)の国別会合の対象国であるギニアビサウに対し、UNDPと協力して、汚職防止及び平和の定着に向けた行政における透明性及び責任説明促進のための支援を行うことを決定した。

南スーダンでは、UNMISSへの司令部要員派遣に加え、2018年に署名された「南スーダンにおける衝突の解決に関する再活性化された合意(R-ARCSS)」15を受け、東アフリカの地域機関である政府間開発機構(IGAD)16などによる和平合意の履行や停戦監視の実施を支援している。さらに、日本は、2008年から2022年までにUNDP経由で、アフリカ諸国が運営するPKO訓練センターのうち計14か国のセンターに総額約6,380万米ドルを拠出し、アフリカの平和維持活動能力の向上に寄与している。

イ 国連における取組

平和構築の取組の必要性に関する国際社会の認識が高まった結果、2006年、紛争解決から復旧・社会復帰・復興まで一貫した支援に関する助言を行うことを目的とするPBCが、安保理及び総会の諮問機関として設立された。PBCは「国別会合」の対象国17を始めとする国・地域における平和構築の在り方に関する議論に加え、女性・平和・安全保障(WPS)や治安部門改革(SSR)などのテーマに関する議論も行っており、近年は安保理や総会への助言機能を果たす機会が増える傾向にある。日本はPBC設立時から一貫して、PBCの中核である「組織委員会」のメンバーを務めており、制度構築・人材育成に取り組む重要性や、関係するアクター(安保理、総会、PBC等の国連機関、ドナー国、地域的機関、世銀・IMF等の国際金融機関、民間セクター等)の間での連携強化の必要性を発信するなど、積極的に貢献してきている。

また、日本は、2006年に設立された国連平和構築基金(PBF)18に、2022年12月末まで総額6,130万米ドルを拠出し、主要ドナー国として積極的に貢献してきている。

日本は、2023年1月から2年間の安保理の任期でも平和構築を優先課題の一つとして取り組むこととしており、2022年11月にスペハー国連平和構築支援担当事務次長補が訪日した際にも、林外務大臣から平和構築に一層貢献することを伝達したほか、2023年1月には、安保理の議長として平和構築に関する公開討論を主催した。

ウ 人材育成

(ア)平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業

紛争後の平和構築では、高い能力と専門性を備えた文民専門家の役割が拡大する一方、担い手の数は十分ではなく、人材の育成が大きな課題となっている。日本は、現場で活躍できる文民専門家を育成する人材育成事業を実施してきており、2022年末までに育成した人材は900人を超える。事業修了生はアジアやアフリカ地域などの平和構築・開発の現場で活躍しており、諸外国や国連などから高い評価を得ている。また、これまでに若手人材向けの研修コース(以下初級コース)を修了した約190人のうち80人近くが国際機関の正規職員を務めるなど、この事業は平和構築・開発分野の国際機関における日本人のキャリア形成とプレゼンス強化にも大きく貢献している。2022年には、初級コース及び平和構築・開発分野での経験を持つ中堅層の実務家を対象とする研修コースを実施した(208ページ コラム参照)。

(イ)各国平和維持要員の訓練

日本は、国連PKOに参加する各国の平和維持要員の能力向上を支援してきている。2015年から、国連、支援国、要員派遣国の三者が互いに協力し、国連PKOに派遣される要員に必要な訓練や装備品の提供を行うことでPKO要員の能力向上という喫緊の課題に対処するための革新的な協力の枠組みである国連三角パートナーシップ・プログラム(Triangular Partnership Programme:TPP)に資金を拠出し、自衛隊員等を教官として派遣するなど協力を行っている。これまで、国連PKOへ施設部隊を派遣する意思を表明したアフリカの8か国312人の要員に対し、重機操作の訓練を実施してきた。本プログラムの対象地域は、2018年からアジア及び同周辺地域にも拡大され、ベトナムに続き2022年8月にはインドネシアで初めて、インドネシアの工兵要員20人に対する訓練を実施した。さらに、2019年10月から、国連PKOにおいて深刻な問題となっている医療分野でも救命訓練を開始し、また、2021年からは国連PKOミッションに遠隔医療を導入するための支援を開始した。2022年6月には、野外衛生救護補助員コース第2回試行訓練をウガンダで実施し、日本からは自衛隊医官1人を派遣した。重機操作及び医療分野で教官として派遣した自衛官などは延べ298人に上る。なお、本プログラムとは別に、アジア・アフリカ諸国のPKO訓練センターに対する講師などの人材派遣や財政支援も行っている。

(7)治安上の脅威に対する取組

良好な治安を確保し、国民の生命などを守ることは、様々な社会経済活動の前提であり、国の基本的な責務である。科学技術の進展、新型コロナのまん延といった社会情勢の変化もあいまって急速に複雑化、深刻化している国際的なテロや組織犯罪といった治安上の脅威に効果的に対処するためには、国際社会全体が協力して取り組むことが不可欠である。

ア テロ及び暴力的過激主義対策

2019年末以降、新型コロナの感染拡大の影響が、国内の政治、経済、社会のみならず、国際政治経済秩序、さらには人々の行動、意識、価値観にまで波及し、テロを取り巻く環境にも大きく影響を与えた。テロリストは、ガバナンスの脆(ぜい)弱化、貧困、人種・民族問題の顕在化による社会的分断など、新型コロナの流行を受けた社会の新たな状況にも適応しつつ、アジアを含む各地域でテロ活動を継続している。さらには、世界的に人々の情報通信技術への依存が高まったことで、インターネット・SNSを使ったテロリストによる過激思想の拡散、さらには、テロ資金獲得といったサイバー空間におけるテロにつながり得る違法行為が増加し、これらに対する包括的な対応が緊急の課題となっている。

日本は、2016年のG7伊勢志摩サミットで取りまとめた、「テロ及び暴力的過激主義対策に関するG7行動計画」に則(のっと)り、これまで、テロ対策能力構築の取組として、国際刑事警察機構(インターポール)のデータベース活用促進やテロ資金対策を実施しているほか、テロの根本原因である暴力的過激主義を防止するため、対話などを通じた穏健な社会の促進や教育を通じた取組の実施、また、刑務所における更生支援のための取組を含む法執行機関の能力構築支援を実施してきた。

新型コロナの流行を受けたテロを取り巻く環境の変化により一層重要性を増したテロ及び暴力的過激主義対策を着実に推進するために、国連薬物・犯罪事務所(UNODC)、インターポール、UNDPなどの国際機関を通じ、各機関の強みをいかしたプロジェクトを実施している。

また、過去17年間にわたり継続して行っている取組として、インドネシアなどからイスラム学校の教師を招へいし、宗教間対話、日本の文化や教育の現場の視察などを行う交流事業がある。2020年、2021年と新型コロナにより実施を見送ってきたが、2022年から同事業を再開した。異なる価値を受け入れる寛容な社会・穏健主義拡大への貢献のため、今後も継続して実施していく。

このほか、二国間・三国間テロ対策協議、日米豪印テロ対策机上演習などを通じて、テロ情勢に関する情報交換や連携の強化などを確認しつつ、実践的な協力を強化してきている。

日本政府はこれまで、関係国や関係機関と協力してテロ対策を推進している。また、テロ対策の要諦は情報収集であるとの認識に基づき、2015年12月、国際テロ情報収集ユニット(CTU-J)を設置し、政府一体となった情報収集を官邸の司令塔の下に行ってきている。シリアで拘束されていた邦人が2018年10月に無事解放されたことは、CTU-Jを中心に関係国にも協力を依頼し、また、情報網を駆使して対応に努めた結果であった。2019年4月のスリランカにおける連続爆破テロに際しては、発生後、直ちにCTU-Jの審議官らを現地に派遣し、情報収集に当たった。海外における邦人の安全確保という重要な責務を全うするため、引き続きCTU-Jを通じた情報収集を更に強化し、テロ対策及び海外における邦人の安全確保に万全を期していく。

外務省委託「平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業」の「プライマリー・コース」研修員の高尾です。同コースの海外派遣制度を通じ、世界最大の人道支援機関であり、2020年にノーベル平和賞を受賞した国連世界食糧計画(WFP)(注1)のフィリピン事務所で、国連ボランティアとして勤務しています。

フィリピンといえば、日本企業が多く進出しており、セブ島やボラカイ島など観光地の印象が強いかもしれません。一方、ミンダナオ島では、40年以上にわたり武力衝突が続いてきました。2014年に「モロ・イスラム解放戦線(MILF)(注2)」との間で締結された包括的な和平合意の結果、バンサモロ暫定自治政府が成立し、WFPを始めとする国連機関や各国ドナーが、完全なる自治政府の樹立と平和の定着を目指して様々な支援活動に取り組んでいます。

WFPフィリピン事務所は、バンサモロ・ムスリム・ミンダナオ暫定自治地域(BARMM)(注3)における平和構築をあらゆる切り口から支援しています。現地調査などによる詳細な紛争要因分析を基に事業を形成するほか、WFPの各事業による平和構築への貢献度を測定する指標を試験的に導入するなどして、実施中の事業の有効性や適切性を確認しています。指標の一つに「紛争配慮(プロジェクトを実施することにより紛争要因を助長していないか配慮すること)」があり、私は講師としてBARMM内を拠点に活動するWFP職員に対し紛争配慮研修を実施し、土地問題や部族間の対立といった紛争要因との向き合い方を指導しながら、共同して緊張状態の緩和策を検討し取りまとめました。現在は、WFPを代表してBARMM政府職員に対しても紛争配慮に関する能力強化研修を実施しており、支援対象者に元MILF戦闘員を含めたり、異なる部族同士の共同活動を促したりすることで、WFPの取組が紛争を助長させることなく、平和構築を加速できるよう助言しています。

(写真提供:WFP/Maria Roxanne Nicola)

また、同事務所は食料安全保障の観点からBARMMの平和構築と開発を支援しています。日本政府の無償資金協力により、WFPは食糧援助を行っているほか、小規模農家及び漁民の生計向上を支援する国際機関連携無償資金協力の実施を進めています。WFPの調査によれば、BARMMにおける紛争要因の一つに生計手段の不足が指摘されており、そこから生じる住民の不満が次の紛争へと繋(つな)がる危険があります。このような状況を回避するため、小規模農家や漁民の生産物を市場まで繋げるバリューチェーンの構築を目指し、BARMM政府機関と課題や必要な支援策を議論しているほか、WFPが独自開発したオンライン上で生産者と買手が農業組合を通じ売買できるデジタルアプリ「Farm2Go」の導入を進めています。このアプリを通じて、小規模農家向けの持続可能なビジネス活動を支援しています。Farm2Goの更なる性能向上のため、私は、WFP本部や同アプリを先行導入している他事務所から知見の共有や技術支援を依頼したり、現地のITコンサルタントの雇用及び予算確保を指導したりするなど事業計画・運営全般に携わっています。

WFPは「arms to farms」への転換(農業を通じた元戦闘員の社会復帰支援)を掲げ、包括的な紛争要因分析の下、元戦闘員の社会統合と生計向上及び分断したコミュニティ間の緊張緩和に取り組んでおり、紛争影響下にあるBARMMの平和と開発に貢献できることに大きな喜びとやりがいを感じています。

(注1)WFP:World Food Programme

(注2)MILF:Moro Islamic Liberation Front

(注3)BARMM:Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao

イ 刑事司法分野の取組

国連の犯罪防止刑事司法会議(通称「コングレス」)及び犯罪防止刑事司法委員会(いずれも事務局はUNODC)は犯罪防止及び刑事司法分野における国際社会の政策形成を担っている。2021年3月に京都で開催された第14回コングレス(京都コングレス)では、全体テーマ「2030アジェンダの達成に向けた犯罪防止、刑事司法及び法の支配の推進」の下、国際社会が犯罪防止・刑事司法の分野で中長期的に取り組むべき内容をまとめた政治宣言(京都宣言)が採択されたが、その後も、日本は、リーダーシップを発揮し、UNODCなどと協力しつつ、(1) アジア太平洋地域において刑事実務家が情報共有や意見交換をするプラットフォームとしての「アジア太平洋刑事司法フォーラム」の定期開催、(2) 若者(ユース)たちが自ら議論し、その声を政策に取り入れていくことを目指す「法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラム」の定期開催、(3) 国際社会による再犯防止の取組を推進するための国連準則の策定への取組を進めている。また、国連犯罪防止刑事司法委員会において京都宣言をフォローアップする決議案を提出し、UNODCが行う京都宣言のテーマ別討論をサポートするなど、京都宣言のフォローアップを積極的に行っている。

また、UNODC及びインターポールへの資金拠出や日・ASEAN統合基金(JAIF)からの資金拠出を通じて、東南アジア諸国の検察その他刑事司法機能の強化、刑務所運営の強化及びサイバー犯罪対策に係る能力強化を支援している。

日本は、テロを含む国際的な組織犯罪を一層効果的に防止し、これと戦うための協力を促進する国際的な法的枠組みを創設する国際組織犯罪防止条約(UNTOC)の締約国として、同条約に基づく捜査共助や条約の履行状況を審査する取組による国際協力を推進している。

ウ 腐敗対策

持続的な発展や法の支配を危うくする要因として指摘される腐敗への対処に関する国際的な関心が高まる中で、日本は、贈収賄、公務員による財産の横領などの腐敗行為に対処するための措置や国際協力を規定した国連腐敗防止条約(UNCAC)の締約国として、同条約の効果的履行や腐敗の防止・撲滅のための国際協力の強化に向けた議論に積極的に参加している。9月には、同条約の犯罪化及び法執行(第3章)並びに国際協力(第4章)の規定について日本の実施状況に関する審査が行われ、ブータン及びリビアからの審査員の来日を受け入れた。また、G20の枠組みで開催される腐敗対策作業部会の活動にも積極的に参加し、監査の役割の強化を含めた腐敗対策の諸分野に関する政治文書の策定に貢献した。そのほか、国連アジア極東犯罪防止研修所(UNAFEI)を通じて汚職防止刑事司法支援研修を実施し、開発途上国の刑事司法関係職員の能力構築に貢献している。

OECD贈賄作業部会は外国公務員贈賄防止条約の各締約国による履行状況の検証を通じて、外国公務員贈賄の防止に取り組んでおり、日本も積極的に参加している。

エ マネー・ローンダリング(資金洗浄)・テロ資金供与対策

マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策については、国際的な枠組みである金融活動作業部会(FATF)が、各国が実施すべき国際基準を策定し、その履行状況について相互審査を行っている。また、近年、FATFは、大量破壊兵器の拡散につながる資金供与の防止対策にも取り組んでおり、北朝鮮による不正な金融活動の根絶を求めるFATF声明を発出している。

日本は、設立時からのメンバー国として、これらの議論に積極的に参加している。なお、2021年6月のFATF全体会合において第4次対日相互審査報告書が採択され、同年8月末に公表された。この報告書で指摘された改善事項について、日本は着実に対応策を実行・準備している。

加えて、日本は、テロ資金供与防止条約の締約国としてテロ資金対策を行っているほか、国連安保理決議第1373号に基づき、また国連安保理タリバーン制裁委員会及び同ISIL及びアル・カーイダ制裁委員会の指定を受け、テロリストなどの資産凍結の措置を実施している。3月には、ISIL及びアル・カーイダ制裁委員会が指定した1団体を資産凍結措置の対象として追加した。12月末時点では、合計397個人及び119団体に対し資産凍結措置を実施している。

オ 人身取引対策・密入国対策

日本は、手口が一層巧妙化・潜在化する人身取引犯罪に効果的に対処するため、「人身取引対策行動計画2014」に基づき、国内体制を強化し、また、開発途上国に対する支援にも積極的に取り組んでいる。例えば、2022年も、JICAを通じ、日本を含むアジア各国の関係者の人身取引対策(特に、予防、被害者保護・自立支援)に関する取組の相互理解及びより効果的な地域連携の促進を目的とする研修事業を引き続き実施した。さらに、1月からJICAを通じたタイ政府に対する技術協力を実施しており、8月にはメコン地域の人身取引対策関係者のネットワーク強化を目的とした人身取引対策のためのワークショップを開催した。国際機関との連携としては、国際移住機関(IOM)への拠出を通じて2022年も継続して、日本で保護された外国人人身取引被害者の母国への安全な帰国支援及び帰国後に再被害に遭うことを防ぐための社会復帰支援事業を行い、また、UNODCが実施する東南アジアや中東向けのプロジェクトにも拠出し、法執行当局に対する研修を始めとする対応能力強化支援を実施した。

日本は、人身取引議定書及び密入国議定書の締約国として、人身取引や移民の密入国対策のため、諸外国との連携を一層深化させている。

カ 不正薬物対策

日本は、UNODCと協力して、合成薬物の調査や分析、国境における薬物取締り能力強化、薬物に代わる作物の生産などの支援などを行い、世界各地に拡散する不正薬物の対策に取り組んでいる。

4 ここでの「瀬取り」は、2017年9月に採択された国連安保理決議第2375号が国連加盟国に関与などを禁止している、北朝鮮籍船舶に対する又は北朝鮮籍船舶からの洋上での船舶間の物資の積替えのこと

5 複数のベンダーを組み合わせてオープンな形で構築することが可能な無線アクセスネットワークのこと。サプライチェーンリスクの回避にもつなげられるメリットがある。

6 北朝鮮の関与があったとされる悪意のあるプログラム。2017年5月に150か国以上で30万台以上のコンピュータが感染し、身代金が要求された。

7 ASEAN10か国に加え、様々な国・地域・機関が参加する地域協力枠組み。EASやARFのほかに、ASEAN+3(日中韓)、アジア欧州会合(ASEM)などが挙げられる。

8 海洋協力、連結性、持続可能な開発目標、経済等の4分野

9 米国政府は、「航行の自由」作戦は航行及び上空飛行の自由その他の適法な海洋利用の権利を侵害し得る過剰な主張に対抗する活動であると説明している。「航行の自由」作戦の一例として、2021年9月8日、米海軍のミサイル駆逐艦「ベンフォールド」が南沙(なんさ)(スプラトリー)諸島の周辺を航行した。

10 DRTC:Djibouti Regional Training Centre

11 G7+プラス+プラスギニア湾フレンズ・グループ:G7に加え、非G7諸国(+)、さらに国際機関(+)などが参加

12 現在は支援停止中(2022年12月時点)

13 アフリカ7か国:ケニア、モーリシャス、ナイジェリア、エジプト、チュニジア、ウガンダ、ジンバブエ

14 「アフリカの角(Horn of Africa)」とは、アフリカ大陸の北東部のインド洋と紅海に向かって「角」のように突き出た地域の呼称で、エチオピア、エリトリア、ジブチ、ソマリア、ケニアの各国が含まれる地域のこと

15 「南スーダンにおける衝突の解決に関する再活性化された合意」

R-ARCSS:Revitalized Agreement on the Resolution of the Conflict in South Sudan IGADが、2015年に発出された「南スーダンにおける衝突の解決に関する合意」の履行が停滞気味であったため、南スーダン関係者を集めて停戦の遵守などの履行スケジュールなどに合意したもの

16 IGAD:Inter Governmental Authority on Development

17 ギニアビサウ、中央アフリカ、リベリア、ブルンジの4か国

18 2006年10月に設立された基金。アフリカを始めとする地域で、地域紛争や内戦の終結後の再発防止や、紛争の予防のための支援を実施。具体的には、和平プロセス・政治対話への支援、経済活性化、国家の制度構築、女性・若者の国造りへの参加支援などを実施している。