2 中国・モンゴルなど

(1)中国

ア 中国情勢

(ア)内政

3月に第13期全国人民代表大会(全人代)第5回会議が開催され、李克強(りこくきょう)国務院総理が政府活動報告を行った。2022年の目標として、「社会の大局の安定を保ち、勝利のうちに第20回党大会の開催を迎えなければならない」と述べ、党大会までの安定した政権運営が強調された。

10月に中国共産党第20回全国代表大会(党大会)が開催された。中央委員会報告の中で習近平(しゅうきんぺい)総書記は、第18回党大会以降の10年に成し遂げた大きな出来事として、「建党100周年を迎えたこと」、「中国の特色ある社会主義が新時代に入ったこと」、「貧困脱却と小康社会(ややゆとりのある社会)の全面的な完成という歴史的任務が完遂したこと」の3点を指摘した。その上で、「中国式現代化をもって中華民族の偉大な復興を全面的に推進し」、2035年までに「一人当たりGDPを中等先進国レベルの新たな大台に乗せること」などを通じて「社会主義現代化を基本的に実現」し、今世紀半ばまでに「社会主義現代化強国の全面的完成という二つ目の百周年の奮闘目標を実現すること」を宣言した。また、今後の目標として「第14次5か年計画」及び政府活動報告で示された政府方針が基本的に踏襲され、「全人民の共同富裕を全力で促し、格差の拡大を断固として防ぐ」とし、共同富裕の実現が中期的な目標であることが強調された。また、「質の高い発展」を推進することが言及され、ハイレベルの対外開放を堅持し、国内大循環を主体として国内・国際双循環が相互に促進し合う新たな発展の形の構築を加速させるとした。産業チェーン・サプライチェーンの強靭(じん)性・安全性向上、科学技術の自立自強などにも言及されており、経済安全保障が強く意識される内容となった。

また、党大会閉幕の翌日には第20期中央委員会第一回全体会議(「一中全会」)が開催され、習近平氏を総書記とする中国共産党新中央指導部を選出し、習近平総書記の3期目が決定した。新指導部には習総書記のかつてのポストにおける直属の部下なども複数選出された。

新疆(きょう)ウイグル自治区を始めとする中国の人権状況について、国際社会の関心は引き続き高い。日本としては、自由、基本的人権の尊重、法の支配といった国際社会における普遍的価値や原則が中国においても保障されることが重要であると考えており、首脳会談や外相会談の機会も捉え、香港や新疆ウイグル自治区などの状況に対する深刻な懸念を表明するなど、こうした日本の立場については中国政府に対して直接伝達してきている。2月から3月にかけて、北京冬季オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、米国が、開催に先立つ2021年12月、中国における人権侵害に鑑みて、外交的又は公式の代表団を送らないと発表し、オーストラリア、英国、カナダなども同様の立場を表明する中、日本は、山下泰裕日本オリンピック委員会会長及び橋本聖子東京2020組織委員会会長がオリンピックに、また森和之日本パラリンピック委員会会長がパラリンピックに出席し、政府代表団は派遣しなかった。新疆ウイグル自治区について、前年に続いて2022年も6月の国連人権理事会と10月の国連総会第3委員会において、同自治区におけるものを中心とする中国の人権状況、特に新疆ウイグル自治区における人権侵害に深刻な懸念を示す共同ステートメントが読み上げられ、日本はアジアから唯一これに参加した。また、国会では2月に衆議院、12月に参議院において「新疆ウイグル等における深刻な人権状況に対する決議」がそれぞれ採択された。香港については、5月の行政長官選挙に関し、G7は外相声明7を発出し、選出プロセスについて重大な懸念を表明した。日本政府として、引き続き、国際社会と緊密に連携しつつ、着実に取り組んでいく。

(イ)経済

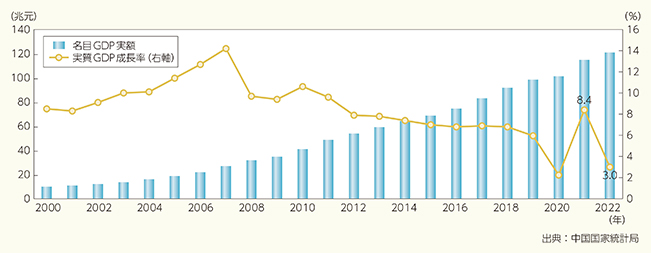

李克強国務院総理は、3月の全人代において2022年の経済状況について、「直面するリスクや課題は著しく増加している」とし、「あくまで安定を最優先し、安定のなかで前進を求める」ことを方針とし、成長率目標を5.5%程度に設定した。経済対策としては、「積極的な財政政策は効力の向上をはかる」と強調し、通年で約2兆5,000億元の減税と還付を行い、3兆6,500億元の地方専項債を発行することなどを打ち出した。しかし2022年の実質GDP成長率は、通年で前年比3.0%増、また各四半期においては、第1四半期(1月から3月)は前年比4.8%増、第2四半期(4月から6月)に前年比0.4%増、第3四半期(7月から9月)3.9%増、第4四半期(10月から12月)2.9%増と、いずれも目標には至らなかった。

3月頃から、新型コロナの感染拡大に伴い、経済活動の中心地である上海市を始め、各地で散発的にロックダウンや厳しい外出制限措置などが繰り返された。5月、国務院は全国の経済安定化に向けた会議を開催し、「3月、特に4月以降、雇用、鉱業生産などの経済指標は明らかに減速し、ある面では2020年の新型コロナ大流行時よりも困難な状況になっている」との認識を示した。李克強国務院総理は、「一刻も早く経済を再び成長軌道に戻すよう努力しなければならない」として、経済支援策パッケージについて、5月末までに実行可能な実施細則を出し、その実施状況を細かく追跡するとの方針を打ち出した。

第2四半期の経済が減速したことを受け、習近平総書記は、7月に開催された中央政治局会議において、「経済の合理的な範囲での運営を維持し、最良の結果の実現を目指す」とした。また、景気回復のため、需要の拡大に積極的に取り組むとの方針を示し、財政政策では、地方政府が地方専項債を限度額まで用いるとし、金融政策では、合理的かつ潤沢な流動性を保ち、企業への貸付を増加させ、政策性銀行の新規貸付とインフラ建設投資基金の活用を進めるとの指針を示した。さらに低迷する不動産市場について、「住宅は住むものであり投機対象ではない」という位置付けを維持しつつ、実需と住み替え需要に対する支援を行うとし、住宅の確実な引渡しを地方政府の責任において保証するとした。

12月に開催された中央経済工作会議は、経済回復の基礎はなおも堅固ではないとしつつも、2023年の経済には回復の望みがあると指摘した。その上で、2023年の経済活動について、2022年に引き続き、「安定を最優先とし、安定の中で前進を求める」との方針を維持し、積極的な財政政策と穏健な金融政策の継続などにより、質の高い発展を形成していくとした。また、重要課題の一つとして、国内需要の拡大に注力し、消費の回復と拡大に優先的に取り組むとした。

(ウ)新型コロナへの対応

中国から世界に感染が拡大した新型コロナについて、中国では当局による感染者の行動履歴などに基づく感染源や濃厚接触者の迅速な特定、感染地区の移動制限、住民の集団PCR検査などの厳格な措置を講じ、比較的短期間で感染拡大を抑え込んできたが、3月以降、北京市、上海市、広東省など中国の主要都市でも同時多発的に感染が拡大し、2020年の新型コロナ発生初期の湖北省武漢市のロックダウン(都市封鎖)以降最も深刻な状況が続いた。特に、3月下旬から約2か月間続いた上海市の事実上のロックダウンは、市民生活や経済活動に甚大な影響を与えた。諸外国が新型コロナとの共存に舵(かじ)を切る中、中国では「ゼロコロナ」政策が維持され、10月の党大会において、習近平総書記は、党中央の防疫政策により感染症対策と経済・社会発展との両立において重要で前向きな成果を収めたと述べた。

11月、政府は隔離期間の短縮や過度な防疫措置の抑制などを定めた「二十条の措置」を発表したが、その後も広東省、重慶市、北京市などの大都市を始め、全国的な感染再拡大により、外出抑制などを伴う厳しい防疫措置が継続した。そうした中、11月下旬に新疆ウイグル自治区・ウルムチで発生した火災事故を発端とした追悼活動を含む、「ゼロコロナ」政策への抗議デモが上海市、北京市などで発生した。

12月、保健・衛生当局はウイルスの弱毒化などを理由に新型コロナの感染症レベルを引き下げ、感染者の隔離措置や一斉PCR検査の廃止などの方針を発表した。従来の「ゼロコロナ」政策が完全に撤廃され、防疫政策の移行が短期間で急激に進んだ結果、全国的に感染者や重症患者が急増し、一時医療体制がひっ迫する状況も見られた。こうした状況に対し、世界保健機関(WHO)からは深刻な懸念が示され、感染状況に関する詳細な情報提供の要請がなされた。

(エ)外交

2022年に入ってからも、当面の間、楊潔篪(ようけつち)党中央外事工作委員会弁公室主任や王毅(おうき)国務委員兼外交部長らによる対面形式による外交と、習近平国家主席や李克強国務院総理らによる電話・オンライン会談を組み合わせる外交が続いた。7月にはジョコ・インドネシア大統領が北京を訪問し、9月には習近平国家主席が2020年1月のミャンマー訪問以来の外遊としてカザフスタン及びウズベキスタンを訪問し、上海協力機構(SCO)首脳会議に出席した。党大会後からは、ショルツ・ドイツ首相を始めとする各国首脳による訪中を受け入れ、また11月の東アジア首脳会議(EAS)には李克強国務院総理、G20首脳会合及びAPEC首脳会議には習近平国家主席が出席した上で各国の首脳との間で精力的にバイ会談も実施するなど、対面外交を徐々に再開させている。

10月に開催された中国共産党第20回党大会では、「世界の百年に一度の大きな変動の速度が増し、世界の力関係が大きく転換し、中国の発展は新たな戦略的チャンスを迎えている」との情勢認識が示された。その上で、「世界は歴史の岐路に立っており、どこに向かうのかは各国の人々の選択次第」として、「中国は世界の人々の前途である人類運命共同体構築の推進を提示し、各国と平和・開放・協力に基づくグローバル・パートナーシップを深化・拡大させる」、「グローバル・ガバナンス体系の改革と構築に積極的に参加し、より公正で合理的な方向への発展を促す」と示すなど、BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国及び南アフリカ)やSCOなどの協力の仕組みへの影響力を高め、新興市場国と発展途上国の代表性と発言力を高めると明示した。また、グローバルな安全保障のルール作りなどに積極的に参加することも示されており、今後の中国外交への影響が注目される。

米中間では、前年に引き続き様々な分野で厳しい対峙(じ)が見られた。首脳間を含む対話のチャネルは基本的に維持されたが、ペローシ下院議長の訪台に関して米中間の緊張が高まり、対話のチャネルが縮小した時期もあった。バイデン大統領と習近平国家主席との間では、3月と7月に電話会談が行われ、また11月には、初の対面での首脳会談が行われた。米国側の発表によれば、会談では、米中関係、国境を越える課題、人権、台湾情勢、ウクライナ情勢、北朝鮮情勢などについて、約3時間にわたって幅広い議論が行われた。またこのほかに、サリバン大統領補佐官と楊潔篪党中央外事工作委員会弁公室主任との間、ブリンケン国務長官と王毅国務委員兼外交部長との間でも複数回対話が行われた。

5月には、ブリンケン国務長官が「中華人民共和国に対する政権のアプローチ」と題したスピーチを行い、中国を「国際秩序を再構築する意図を持ち、それを実現するための経済力、外交力、軍事力、技術力をますます高めている唯一の国」とし、米中関係を「最も複雑で重大な関係の一つ」と位置付けた。10月に米国が発表した「国家安全保障戦略」では、中国を「最も重大な地政学的挑戦を提起する存在」、「国際秩序を変える意思と能力を兼ね備えた唯一の競争相手」と位置付け、「インド太平洋地域で影響力を広げ、世界を主導する大国となる野望を持っている」と指摘し、同盟国との関係を強化して中国に対抗する姿勢を打ち出した。

同時に、米中間では、利益が重なる事項については協力する方針も示された。国家安全保障戦略においては、気候変動や感染症対策、核不拡散といった問題に関して「利害が一致する場合には、中国と協力することを常に厭(いと)わない」、「両国の人々にとり最も重要な問題を解決するために協力する」などと記載された。11月の米中首脳会談でも、バイデン大統領が、気候変動、債務救済を含む世界のマクロ経済、健康安全保障、食料安全保障などの地球規模の課題に協力して取り組む必要性を強調し、両首脳はこうした問題について対話・協調することについて合意したとされている。米中両国間で安定的な関係が構築されることは、日本のみならず、国際社会全体にとって重要であり、引き続き今後の動向が注目される。

(オ)軍事・安保

習近平国家主席は、第19回党大会(2017年)で、今世紀半ばまでに中国軍を世界一流の軍隊にすると述べた。また、2020年10月に発表された第19期党中央委員会第5回全体会議(「五中全会」)コミュニケでは、「2027年の建軍100周年の奮闘目標の実現を確保する」との新たな目標が示された。さらに、第20回党大会(2022年)では、「建軍100周年の奮闘目標を期限までに達成し、人民軍隊を早期に世界一流の軍隊に築き上げることは社会主義現代化国家の全面的建設の戦略的要請である」と改めて述べた。中国の国防費は過去30年間で約39倍に増加しているが、予算の内訳、増額の意図については十分明らかにされていない。こうした中、中国は「軍民融合発展戦略」の下、核・ミサイル戦力や海上・航空戦力を中心として、軍事力の質・量を広範かつ急速に強化し、宇宙・サイバー・電磁波やAI、無人機といった新たな領域における優勢の確保も重視しており、「機械化・情報化・智能化の融合発展」による軍の近代化を推進している。2022年は、屋久島南での中国海軍測量艦による日本の領海内航行、日本周辺における中露艦艇による共同航行及び中露戦略爆撃機による共同飛行が前年に引き続き確認されたほか、中国艦艇が尖(せん)閣諸島周辺の接続水域内に入域するなどの動きが確認された。また、中国は、8月、複数の弾道ミサイルを発射し、そのうち5発が日本の排他的経済水域(EEZ)に着弾した。南シナ海では、中国は、係争地形の一層の軍事化など、法の支配や開放性に逆行した力による一方的な現状変更の試みや地域の緊張を高める行動を継続・強化している。

近年、中国は、政治面、経済面に加え、軍事面でも国際社会で大きな影響力を有するに至っており、現在の中国の対外的な姿勢や軍事動向などは、日本と国際社会の深刻な懸念事項であり、日本の平和と安全及び国際社会の平和と安定を確保し、法の支配に基づく国際秩序を強化する上で、これまでにない最大の戦略的な挑戦であり、日本の総合的な国力と同盟国・同志国などとの連携により対応すべきものである。中国の急速な軍事力の強化及び軍事活動の拡大に関しては、透明性などを向上させるとともに、国際的な軍備管理・軍縮などの努力に建設的な協力を行うよう同盟国・同志国などと連携し、強く働きかけを行う。また、日中間の信頼の醸成のため、日中安保対話などの対話や交流など、中国との安全保障面における意思疎通を強化する。加えて、日中防衛当局間の海空連絡メカニズムなど、中国との間における不測の事態の発生を回避・防止するための枠組みの構築を含む日中間の取組を進め、日中間の相互信頼関係を増進させながら、関係国と連携しつつ、透明性の向上について働きかけ、日本を含む国際社会の懸念を払拭していくよう、強く促していく考えである。

イ 日中関係

(ア)二国間関係一般

隣国である中国との関係は、日本にとって最も重要な二国間関係の一つであり、両国は緊密な経済関係や人的・文化的交流を有している。日中両国間には、様々な可能性とともに、尖閣諸島情勢を含む東シナ海、南シナ海における力による一方的な現状変更の試みや、中国による台湾周辺での一連の軍事活動、特に、EEZを含む日本近海への弾道ミサイルの着弾を含め、数多くの課題や懸案が存在している。また、台湾海峡の平和と安定も重要である。さらに、日本は、香港情勢や新疆ウイグル自治区の人権状況についても深刻に懸念している。同時に日中両国は、地域と世界の平和と繁栄に対して大きな責任を有している。中国とは、主張すべきは主張し、責任ある行動を求めつつ、諸懸案も含め対話をしっかりと重ね、共通の諸課題については協力するという「建設的かつ安定的な日中関係」を日中双方の努力で構築していくことが重要である。

2022年は、前年に引き続き、首脳間を含むハイレベルでの意思疎通が継続的に行われ、両国間の様々な懸案を含め、二国間関係から地域・国際情勢に至る幅広い議題について意見交換を積み重ねた。

5月18日、林外務大臣と王毅国務委員兼外交部長との間でテレビ会談が行われた。林外務大臣から、2021年10月の日中首脳電話会談で達成された「建設的かつ安定的な関係」という重要な共通認識を双方の努力で実現していく必要があると述べ、王毅国務委員兼外交部長から同様の考えが示された。また、林外務大臣から、日中関係は様々な困難に直面し、日本国内の対中世論は極めて厳しいと述べた上で、互いに言うべきことは言いつつ対話を重ね、協力すべき分野では適切な形で協力を進め、国際社会への責任を共に果たしていくべきであると述べた。その上で、尖閣諸島をめぐる情勢を含む東シナ海、南シナ海、香港、新疆ウイグル自治区などの状況に対する深刻な懸念を表明し、また、台湾海峡の平和と安定の重要性について述べた。さらに、在中国日本大使館員の一時拘束事案及び中国における邦人拘束事案について、日本の立場に基づき改めて申し入れた。また、林外務大臣から、日本産食品に対する輸入規制の早期撤廃を強く求めた。さらに、両外相は、日中経済に関し、様々な分野・レベルで対話と協力を適切な形で進めていくことを確認し、双方の努力で国民交流と経済交流をしっかりと後押ししていくことが重要であると述べた。また、林外務大臣から、新型コロナによる様々な影響がある中で、在留邦人の安全の確保や日本企業の正当な経済活動の保護などについて中国側の適切な対応を要請した。地域情勢については、林外務大臣から、ウクライナ情勢について、ロシアによるウクライナ侵略は国連憲章を始め国際法の明確な違反であり、中国が国際の平和と安全の維持に責任ある役割を果たすよう求めた。北朝鮮については、最近の情勢について意見交換を行い、林外務大臣から、非核化に向け国際社会が一致して対応する必要があると述べた上で、拉致問題の即時解決に向けた理解と支持を含め、両外相は引き続き緊密に連携していくことを確認した。

9月28日、松野博一官房長官は、故安倍晋三国葬儀に参列するため訪日中の万鋼(ばんこう)中国人民政治協商会議全国委員会副主席による表敬を受け、松野官房長官から、万鋼副主席の参列に対して謝意を表明した。これに対し、万鋼副主席は、今般、中国政府を代表して国葬儀に参列した、改めて心からの哀悼の意を表したい、また、今回の訪日は中国側の日中関係及び岸田政権に対する重視の表れでもあると述べた。また、双方は、2022年の日中国交正常化50周年を機に、両国首脳の共通認識である「建設的かつ安定的な日中関係の構築」の実現に向け、共に努力していくことが重要であるとの認識を共有した。

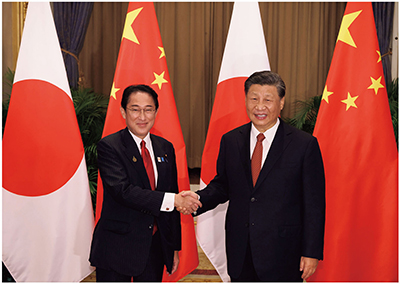

11月17日、APEC首脳会議に出席するためタイを訪問中の岸田総理大臣は、習近平国家主席と初となる対面での首脳会談を行った。岸田総理大臣から、2021年10月の電話会談では「建設的かつ安定的な日中関係」の構築との大きな方向性で一致した、その後国交正常化50周年を迎える中、新型コロナの影響はあるものの両国間交流は着実に回復している、現在、日中関係は様々な協力の可能性とともに多くの課題や懸案にも直面しているが、日中両国は地域と国際社会の平和と繁栄にとって共に重要な責任を有する大国である、課題や懸案があるからこそ率直な対話を重ね、国際的課題には共に責任ある大国として行動し、共通の諸課題について協力するという「建設的かつ安定的な日中関係」の構築という共通の方向性を双方の努力で加速していくことが重要であると述べた。習近平国家主席からは、日中関係には幅広い共通利益や協力の可能性がある、日中関係の重要性は変わらない、岸田総理と共に新しい時代の要求に相応(ふさわ)しい日中関係を構築していきたいと述べた。岸田総理大臣は、尖閣諸島をめぐる情勢を含む東シナ海情勢や、8月の中国によるEEZを含む日本近海への弾道ミサイルの着弾など日本周辺における中国による軍事的活動について深刻な懸念を表明し、同時に、両首脳は、「日中防衛当局間の海空連絡メカニズム」の下でのホットラインの早期運用開始、日中安保対話などによる意思疎通の強化で一致した。岸田総理大臣は、台湾海峡の平和と安定の重要性を改めて強調し、中国における人権や邦人拘束事案などについて日本の立場に基づき改めて申し入れ、また、日本産食品に対する輸入規制の早期撤廃を強く求めた。さらに、岸田総理大臣から、中国が確立された国際ルールの下で国際社会に前向きな貢献を行うことを期待すると述べた上で、両首脳は、経済や国民交流の具体的分野で互恵的協力は可能であること、環境・省エネを含むグリーン経済や医療・介護・ヘルスケアの分野などでの協力を後押ししていくことで一致した。同時に、岸田総理大臣から、そのためにも透明・予見可能かつ公平なビジネス環境の確保を通じて日本企業の正当なビジネス活動が保障されることが重要であると述べた。また、両首脳は、両国の未来を担う青少年を含む国民交流を共に再活性化させていくこと、日中ハイレベル経済対話及び日中ハイレベル人的・文化交流対話の早期開催で一致した。岸田総理大臣から、気候変動、開発金融などの国際的課題について、国際ルールに基づき共に責任ある大国として行動していく必要性を強調した。ウクライナ情勢については、岸田総理大臣から、中国が国際の平和と安全の維持に責任ある役割を果たすよう求め、両首脳は、ロシアがウクライナにおいて核兵器の使用を示唆していることは極めて憂慮すべき事態であり、核兵器を使用してはならず、核戦争を行ってはならないとの見解で一致した。北朝鮮については、岸田総理大臣から、核・ミサイル活動の活発化について深刻な懸念に言及しつつ、国連安全保障理事会(安保理)を含め、中国が役割を果たすことを期待すると述べた。また、拉致問題の即時解決に向けた理解と支持を求め、両首脳は引き続き緊密に連携していくことを確認した。最後に両首脳は、引き続き首脳レベルを含めあらゆるレベルで緊密に意思疎通を行っていくことで一致した。

このほか、新型コロナ流行下においても、11月には、日中高級事務レベル海洋協議が開催され、東シナ海などに関する様々な問題について率直な意見交換を行うなど、日中間の意見交換が継続された。

また、6月12日にはシンガポールで開催されたシャングリラ・ダイアローグに際し、岸信夫防衛大臣と魏鳳和(ぎほうわ)国務委員兼国防部長との日中防衛相会談も対面で行われた。

2月21日、北京市内において、在中国日本大使館員が、その意に反して中国側当局により一時拘束されるという事案が発生した。本件は、外交関係に関するウィーン条約の明白な違反であり、到底看過できず、断じて受け入れられないことから、中国側に対し厳重な抗議を行い、謝罪と再発防止を強く求めた。

(イ)日中経済関係

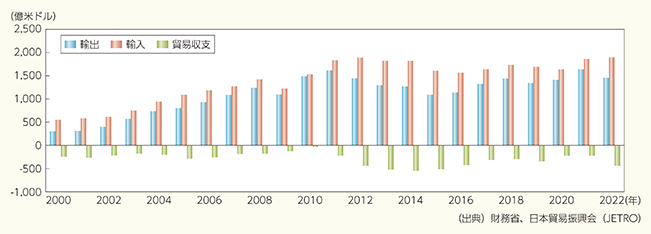

日中間の貿易・投資などの経済関係は、非常に緊密である。世界的な新型コロナの感染拡大は2020年来の日中経済に大きな影響を与え、引き続き日中間のビジネス関係者の往来も大きく制約されている。しかし、こうした中でも、2022年の日中間の経済活動は前年よりも大きな回復を見せ、同年の貿易総額(香港を除く。)は、約43.8兆円であり(前年比14.3%増)、中国は、日本にとって16年連続で最大の貿易相手国となった。また、日本の対中直接投資は、中国側統計によると、2021年は約39億1,325万米ドル(前年比16.0%増(投資額公表値を基に推計))と、中国にとって国として第3位(第1位はシンガポール、第2位は韓国、第4位は米国、第5位はドイツ)の規模となっている。

新型コロナの感染拡大の影響でハイレベルを含む往来が制限される中でも、日中間の経済対話は引き続き行われた。5月に行われた日中外相テレビ会談では、両外相は、日中経済に関し、様々な分野・レベルで対話と協力を適切な形で進めていくことを確認し、双方の努力で国民交流と経済交流をしっかりと後押ししていくことが重要であると述べた。また、11月に行われた日中首脳会談では、両首脳は、経済や国民交流の具体的分野で互恵的協力は可能であること、環境・省エネを含むグリーン経済や医療・介護・ヘルスケアの分野などでの協力を後押ししていくことで一致した。そのほか、官民の経済交流としては、9月に李克強国務院総理と日本経済界とのハイレベルオンライン対話が開催されたほか、11月に第8回日中企業家及び元政府高官対話(日中CEO等サミット)がオンライン形式で開催された。

(ウ)両国民間の相互理解の増進

中国は、2020年11月以降、地方政府が発行する招聘(へい)状を取得済みのビジネス関係者などに査証申請範囲を制限していたが、2022年6月以降、査証申請に同招聘状が不要となり、8月以降、長期留学目的の査証発給が再開されるなど徐々に水際措置を緩和してきている。しかし、中国では、観光や短期留学を目的とする外国人の新規入国が認められておらず、入国後の隔離措置が継続しているなど依然と厳格な水際措置がとられた(2023年1月末時点)。

中国からの訪日者数は、2022年は約18.9万人(2023年2月末時点、日本政府観光局(JNTO)推定値)と、前年(JNTO確定値)に比べ大幅に伸びているが、新型コロナ流行以前のような日中間の人的往来の全面的な再開には至っていない。

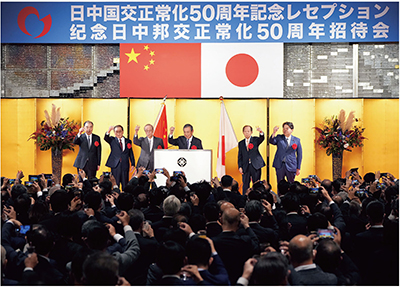

日中国交正常化50周年に当たる2022年には、十倉雅和経団連会長を委員長とする日中国交正常化50周年交流促進実行委員会との連携の下、年間で220件を超える事業が日中国交正常化50周年事業として認定され、文化、経済、教育、観光、地方などの様々な分野における交流が、オンライン形式を含めて日中両国で実施された。50周年の記念日に当たる9月29日には、東京において日中国交正常化50周年実行委員会主催の記念レセプションが開催され、岸田総理大臣と習近平国家主席との間で交換を行った50周年を記念するメッセージが紹介された。同日、北京においても中国人民対外友好協会及び中国日本友好協会主催の記念レセプションが開催された。

(6月11日、中国・瀋陽(しんよう))

日中間の青少年交流については、前年に引き続き、新型コロナの影響により国境を越える往来が制限される中、対面での交流事業は実施できなかったものの、対日理解促進交流プログラム「JENESYS」などにより、両国の学生や研究者の相互理解及び対日理解促進を目的とするオンライン交流を実施した。

(エ)個別の懸案事項

東シナ海では、尖閣諸島周辺海域における中国海警船による領海侵入が継続しており、また、中国軍も当該海空域での活動を質・量とも急速に拡大・活発化させている。

尖閣諸島は、歴史的にも国際法上も日本固有の領土であり、現に日本はこれを有効に支配している。したがって、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。日本が1895年に国際法上正当な手段で尖閣諸島を日本の領土に編入してから、東シナ海に石油埋蔵の可能性が指摘され尖閣諸島に対する注目が集まった1970年代に至るまで、中国は、日本による尖閣諸島の領有に対し、何ら異議を唱えてこなかった。中国側は、それまで異議を唱えてこなかったことについて、何ら説明を行っていない。その後、2008年に、中国海監船が尖閣諸島周辺の日本の領海内に初めて侵入した。8

尖閣諸島周辺海域における中国海警船による領海侵入の件数は2022年の1年間で28件に上った(2021年の領海侵入件数は34件、2020年の領海侵入件数は24件)。2020年5月以降、中国海警船が尖閣諸島の日本の領海に侵入し、当該海域において日本漁船に近づこうとする動きが頻繁に発生している。また、2022年の接続水域内での中国海警船の年間確認日数が過去最多の336日を記録したほか、同年12月の事案においては領海侵入時間が過去最長となる72時間以上となるなど依然として情勢は厳しい。尖閣諸島周辺の日本の領海で独自の主張をする中国海警船の活動は、そもそも国際法違反であり、このような中国の力による一方的な現状変更の試みに対しては、外交ルートを通じ、厳重に抗議し、日本の領海からの速やかな退去及び再発防止を繰り返し求めてきている。引き続き、日本の領土・領海・領空は断固として守り抜くとの決意の下、冷静かつ毅然と対応していく。

また、2020年6月、人民武装警察の権限や任務を規定する「中国人民武装警察法」が改正され、同法において、「海上権益擁護法執行」が武装警察の任務として明記された。2021年2月には中国海警局の海上権益擁護のための法執行の任務などを規定する「中国海警法」が施行されるなど、中国の海上権益擁護のための法整備が進んでいる。特に、中国海警法については、曖昧な適用海域や武器使用権限など、国際法との整合性の観点から問題がある規定が含まれており、この海警法によって、日本を含む関係国の正当な権益を損なうことがあってはならないと考えており、こうした日本の深刻な懸念については中国側に対し伝えてきている。中国の法整備に係る動向については、引き続き高い関心を持って注視していく。

中国軍の艦艇・航空機による東シナ海を含む日本周辺海空域での活動も活発化している。2022年は、前年に引き続き、屋久島南での中国海軍測量艦による日本の領海内航行が複数回確認された。5月及び11月には中露戦略爆撃機による共同飛行、9月には中露艦艇による共同航行が前年に引き続き確認された。7月には中国艦艇1隻が尖閣諸島周辺の接続水域内に入域した。中国海軍艦艇による日本領海内の航行については、政府として、日本周辺海域における中国海軍艦艇などのこれまでの動向を踏まえ強い懸念を有しており、また、中露両国の軍による日本周辺での共同行動は日本の安全保障上重大な懸念であることから、それぞれの事案について、中国側に対しこうした日本の立場を然るべく伝達してきている。

8月には、台湾周辺における一連の軍事活動において、中国は、複数の弾道ミサイルを発射し、そのうち5発が日本のEEZに着弾した。この一連の中国による軍事活動は、日本の安全保障及び国民の安全に関わる重大な問題であるとともに、地域及び国際社会の平和と安定に重大な影響を与えるものであり、深刻に懸念すべきものであることから、政府として中国側に対し強く非難・抗議した。

無人機を含む航空機の活動も引き続き活発であり、2012年秋以降、航空自衛隊による中国軍機に対する緊急発進の回数は高い水準で推移している。このような最近の中国軍の活動全般に対して、日本は外交ルートを通じ繰り返し提起してきている。

東シナ海における日中間のEEZ及び大陸棚の境界が未画定である中で、中国側の一方的な資源開発は続いている。政府は、日中の地理的中間線の西側において、中国側が「2008年合意」9以前に設置した4基に加え、2013年6月から2016年5月にかけて新たな12基の構造物の設置を確認している。さらに、2022年5月以降、新たに2基が設置され、これまでに合計18基の構造物が16か所に設置されていることを確認している(16か所のうち2か所では、二つの構造物が一つに統合されている状態)。このような一方的な開発行為は極めて遺憾であり、日本としては、中国側による関連の動向を把握するたびに、中国側に対して、一方的な開発行為を中止し、東シナ海資源開発に関する日中間の協力についての「2008年合意」に基づく国際約束締結交渉再開に早期に応じるよう強く求めてきている。なお、2019年6月に行われた安倍総理大臣と習近平国家主席との首脳会談においては、両首脳は資源開発に関する「2008年合意」を推進・実施し、東シナ海を「平和・協力・友好の海」とするとの目標を実現することで一致している。

詳細は、https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/higashi_shina/tachiba.html参照

また、東シナ海におけるEEZを始めとする日本周辺海域において、中国による日本の同意を得ない海洋の科学調査活動も継続しており、その都度、外交ルートを通じて中国側に申入れを行っている。

日中両国は、両国の懸案を適切に処理するため、関係部局間の対話・交流の取組を進めている。また、2018年5月の李克強国務院総理訪日時に妥結し、同年6月に運用開始した日中防衛当局間の「海空連絡メカニズム」は、両国の相互理解の増進及び不測の衝突を回避・防止する上で大きな意義を有するものであり、同メカニズムの下での「日中防衛当局間のホットライン」については、2022年11月の日中首脳会談で早期運用開始で一致し、その開設に向けて作業を進めている(2023年1月末時点)。さらに、2018年10月の安倍総理大臣訪中時に署名された日中海上捜索・救助(SAR)協定により海上捜索救助分野における日中協力に関する法的枠組みが構築され、これまで以上に円滑かつ効率的な捜索救助活動が可能となった。

日中首脳会談を含む累次の機会に日本側から述べているように、東シナ海の安定なくして日中関係の真の改善はない。日中高級事務レベル海洋協議や他の関係部局間の協議を通じ、両国の関係者が直接、率直に意見交換を行うことは、信頼醸成及び協力強化の観点から極めて有意義である。日本政府としては、個別の懸案に係る日本の立場をしっかりと主張すると同時に、一つ一つ対話を積み重ね、引き続き意思疎通を強化していく。

日本海大和堆周辺水域において、中国漁船への退去警告数は低減傾向にあるが、2022年も中国漁船による違法操業が依然として確認されており、中国側に対し、日中高級事務レベル海洋協議などの機会も利用しつつ様々なレベルで日本側の懸念を繰り返し伝達し、漁業者への指導などの対策強化を含む実効的措置をとるよう強く申入れを行った。

中国による日本産食品・農産物に対する輸入規制については、5月の林外務大臣と王毅国務委員兼外交部長との日中外相テレビ会談や11月の岸田総理大臣と習近平国家主席との日中首脳会談でも規制撤廃を強く求め、引き続きあらゆるレベルで申し入れている。今後もあらゆる機会を通じて、中国側に対し、規制の早期撤廃を求めて働きかけを行っていく。

一連の邦人拘束事案については、日本政府として、これまで首脳・外相会談など、日中間の様々な機会に早期解放に向けた働きかけを行ってきており、これまで5人が起訴前に解放され、3人が刑期を満了し帰国したのに加え、10月、12月及び2023年1月に新たに3人が刑期を満了し帰国した。政府としては、あらゆるレベル・機会を通じて、早期解放、法執行及び司法プロセスにおける透明性、邦人の権利の適切な保護、公正公平の確保並びに人道的な取り扱いを中国政府に対して強く求めてきている。また、邦人保護の観点から、領事面会や御家族との連絡など、できる限りの支援を行っている。

9月及び12月、スペインのNGO「Safeguard Defenders」が報告書を発表し、中国の地方警察当局が日本を含む50以上の国に「サービスステーション」などと称する拠点を設置し、同拠点を活用して中国国外での取締強化、在外華僑(きょう)の監視や脅迫が行われている可能性を指摘している。本件について、日本は中国側に対し、外交ルートを通じ、仮に日本の主権を侵害するような活動が行われているのであれば、断じて認められないとの申入れを行った。引き続き関係省庁やG7を始めとする関係国とも連携し、情報の収集及び分析に努め、適切な措置を講じていく。

日本政府は、化学兵器禁止条約に基づき、中国における旧日本軍の遺棄化学兵器の廃棄処理事業に着実に取り組んできている。2022年は、新型コロナの影響を受ける中、吉林(きつりん)省敦化(とんか)市ハルバ嶺(れい)地区での廃棄処理や、中国各地における遺棄化学兵器の現地調査や発掘・回収事業を実施した(12月時点の遺棄化学兵器廃棄数は累計約6万発)。

(2)台湾

ア 内政・経済

3月末からオミクロン株の流行により新型コロナの市中感染が大幅に増加する中、台湾は徐々に「ウィズ・コロナ」政策に転換し、9月29日から日本を含め査証免除措置を全面的に再開した。

11月26日、4年に1度の統一地方選挙が行われ、野党・国民党が多くの首長ポストを維持したほか、主要直轄市を奪還するなどして大勝し、与党・民進党は首長の数を減らし大敗した。同選挙結果を受け、蔡英文(さいえいぶん)総統は民進党主席を辞任した。

2022年の台湾経済は、半導体などのIT製品を中心とする外需の伸びが続いていることに加え、民間消費が徐々に回復してきたことなどを背景に、年間実質GDP成長率予測はプラス2.43%となった。

イ 両岸関係・対外関係

8月2日から3日、ペローシ米国下院議長が台湾を訪問し、蔡英文総統と会見し、共同記者会見を実施した。中国は2日、台湾周辺での実弾射撃を含む軍事演習を4日から7日まで行うと予告した。4日にはEEZを含む日本近海に複数の弾道ミサイルが着弾し、また、連日多数の中国軍機による台湾海峡中間線を越えた飛行などが行われた。この間、台湾の公的機関のウェブサイトがサイバー攻撃に遭い、呉釗燮(ごしょうしょう)台湾外交部長は、中国及びロシアのIPアドレスからの発信が確認されていると述べた。中国はまた、3日から台湾のかんきつ類などの輸入を暫時停止、16日には「台湾独立分子」への経済制裁などを発表した。

G7は4日、緊急の外相声明10を発表、中国に対し、力による一方的な現状変更をしないよう求め、日本は中国に対し、軍事演習の即刻中止を求めた。蔡英文総統は同日夜、台湾は台湾海峡の平和と安定の現状維持を国際社会に約束する、台湾海峡の平和は地域の共同責任であり台湾は建設的な対話にオープンであると表明した。

中国は10日、中国政府による台湾に関する白書としては1993年、2000年に次いで3回目となる「台湾問題と新時代中国の統一事業」白書を発表し、その中で「民進党当局は台湾独立・分裂活動を行っている」と記述した。10月の党大会では、習近平総書記が報告において、最大の誠意と最大の努力を尽くし平和的統一の実現を目指すが、武力行使の放棄を約束せず、あらゆる必要な措置を執る選択肢を残すなどと述べた。

各国議会などの活発な訪台は続き、日本、米国、欧州諸国のほか、インドネシアやウクライナの国会議員も訪台した。

台湾は、2009年から2016年には世界保健機関(WHO)総会にオブザーバー参加していたが、2017年以降は参加できていない。日本は従来、国際保健課題への対応に当たっては、地理的空白を生じさせるべきではないと一貫して主張してきており、こうした観点から台湾のWHO総会へのオブザーバー参加を一貫して支持してきている。

ウ 日台関係

日台の民間窓口機関である公益財団法人日本台湾交流協会と台湾日本関係協会は2022年12月、設立から50年を迎えた。台湾は、日本にとって、自由、民主主義、基本的人権、法の支配といった基本的価値や原則を共有し、緊密な経済関係と人的往来を有する極めて重要なパートナーであり、大切な友人である。日本と台湾との関係は、1972年の日中共同声明に従い、非政府間の実務関係として維持されている。日台双方の市民感情は総じて良好であり、日本台湾交流協会の調査(2022年1月実施)によれば、台湾住民の77%が「日本に親しみを感じる(どちらかというと親しみを感じる)」と回答し、台北駐日経済文化代表処の調査(2021年11月)によれば、日本人の76%が「台湾に親しみを感じる(どちらかというと親しみを感じる)」と回答したとの結果も出ている。

2月21日、東日本大震災発生後に台湾が福島県、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県で生産・加工された農水産物・食品に課していた輸入停止措置の緩和が行われた。日本側は、台湾の残された輸入規制が科学的根拠に基づいて早期に撤廃されるよう、引き続き台湾側に粘り強く働きかけている。

3月、日本台湾交流協会と台湾日本関係協会は「食品安全及び食品輸入に関する覚書」に署名し、両協会間の取決めは計59本となった。

9月の故安倍晋三国葬儀には、台湾から蘇嘉全(そかぜん)台湾日本関係協会会長、王金平(おうきんぺい)元立法院長、謝長廷(しゃちょうてい)台北駐日経済文化代表処代表などが出席した。

(3)モンゴル

ア 内政

オヨーンエルデネ内閣は、2021年末に発表した、新型コロナ後の経済的自立のための「新再生政策」(通関所、エネルギー、産業、都市と地方、グリーン開発、政府の生産性の再生を目指す政策)の実現に力を入れた。

3月、モンゴル政府は、モンゴル入国者に対する隔離措置などを実質上撤廃、国内での感染対策や制限も大幅に緩和した。

8月、憲法裁判所違憲判決により2020年の憲法改正条項のうち、議員の閣僚兼務制限条項(議員・閣僚が兼務できるのは首相以外に4人までとする条項)が無効化されたことを受け、内閣改造が行われ、多数の議員が閣僚に就任した(バトツェツェグ外相(非議員)は留任)。

フレルスフ大統領は、気候変動の問題解決に貢献するためとして、2021年の国連総会での演説で発表した国土緑化運動「「10億本の植樹」国民運動」を精力的に推進したほか、近年の外的要因による食品を含む日用品の物価高騰を受け、国内食料自給率向上への取組を奨励した。

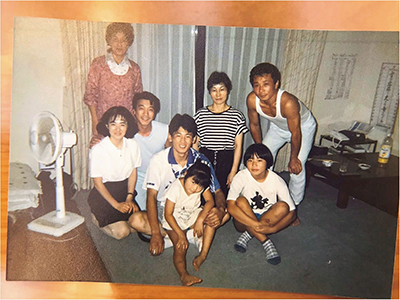

「大きくなったらモンゴルに呼んであげるからね。」

モンゴルから来た青年は、ホームステイ先の日本の幼い少女にそう約束しました。1994年夏のことです。

当時、日本政府及び国際協力事業団(現国際協力機構)(JICA)は、1990年に民主化・市場経済化に移行したモンゴルの新しい国造りを支援するため、様々な訪日研修プログラムを実施していました。青年はその一環で1か月あまり来日し、日本のある家庭で数日間を過ごしました。毎晩のように酒を酌み交わし、言葉は通じなかったものの心は通い合っていると感じられる時間でした。3世代が暮らすその家には、故郷に残してきた自分の娘と同じ年頃の少女がいました。彼は少女を殊に慈しみ、別れ際に先の約束をしたのです。

モンゴルに帰国後、青年は約束を果たせないまま、またたく間に時は流れていきました。2019年10月、彼は国を代表して、天皇陛下の即位礼正殿の儀に参列します。そして、同行していた日本の外務省員に「あのホストファミリーを探してほしい。」と依頼しました。

地名も人名も分からない、手がかりは、アルバムに貼られていた数枚の写真のみという中で始まった人探しは難航。しかし、ついに、「フルレー(フレルスフの愛称)を我が家に泊めた。」という人が見つかりました。青森県の高村実俊さん一家でした。少女は成長し、母親になっていました。

モンゴルの首相になっていたフルレーは、直ちに一家に招へい状を送ります。しかし、新型コロナの流行により、一家はモンゴルを訪問することができませんでした。

2021年6月、フルレーは大統領選に出馬、圧勝を収めてモンゴル国大統領に就任します。が、大統領になっても、彼はあの約束を忘れませんでした。日本とモンゴルが外交関係樹立50周年を迎えた2022年、改めて一家をモンゴルに招待します。そして、7月、モンゴル最大の祭典「ナーダム」の際に、ついに、高村家4世代の人々はモンゴルを訪問し、フレルスフ大統領と再会したのです。大統領一家は、一家を厚くもてなしました。28年の時を経て、モンゴルのフルレー青年と日本の少女との約束は確かに果たされたのでした。

9月、青森県五戸町(ごのへまち)で開かれた「青森県少年の主張大会」の出場者の中には、高村家のお孫さんの姿がありました。夏に一家でモンゴルへ行って交流したことを発表したということです。

28年前の出会いが生んだ物語は、次の世代にしっかりとバトンタッチされています。

イ 外交

中露に経済・エネルギー面で依存するモンゴルは、ロシアによるウクライナ侵略を受け、両隣国との関係維持と同時に、「第三の隣国」との一層の連携強化を希求している。4月から5月にかけての林外務大臣のモンゴル訪問を皮切りに、ラヴロフ・ロシア外相(7月)、王毅国務委員中国外交部長(8月)、グテーレス国連事務総長(8月)、朴振(パクチン)韓国外交部長官など多くの外国要人がモンゴルを訪問した。また、9月、フレルスフ大統領は上海協力機構(SCO)首脳会合に出席した際、中露首脳と三者会談を実施したほか、参加各国首脳とも会談を行い、オヨーンエルデネ首相も、シンガポール、ロシア、ドイツを訪問するなど、活発な往来が実施された。

ウ 経済

2021年11月以降、中国が新型コロナ感染拡大防止のためモンゴル・中国間の主要な国境検問所を閉鎖し、2022年に入っても国境規制が長期化したことで(2022年5月に規制緩和)、中国との貿易が停滞、輸入品価格が高騰した。これに加え、ロシアによるウクライナ侵略に起因する外的ショック(ロシア及び欧州との貿易停滞、物価高騰)などの要因により、2022年のモンゴルの成長率は、3.71%になる見通しである(2022年9月時点予測値)。一方、2月以降の国内のコロナ規制の緩和に伴い、内需は活性化した。2022年の政府経済統計では、前年比で輸出35.7%増、輸入27.2%増となった。また、9月の統計では、税収25.4%増、工業生産52.0%増を記録した。

エ 日・モンゴル関係

日・モンゴル外交関係樹立50周年の2022年は、新型コロナを乗り越え国民交流回復の年とするとともに、これまでの50年を振り返り、次の50年に向けての礎、絆(きずな)をつくる年とするため、要人往来、対話や協力、各種交流が実施された1年となった。

4月から5月にかけては、林外務大臣がモンゴルを訪問し、外相会談、大統領及び首相への表敬などを実施し、二国間関係を始め、ウクライナ・北朝鮮を含む地域情勢などについて意見交換を行った。また、9月の故安倍晋三国葬儀には、オヨーンエルデネ首相、バトツェツェグ外相、チョイジルスレン・エネルギー相が参列し、岸田総理大臣との首脳会談、林外務大臣との外相ワーキングランチが実施された。さらに、11月には、フレルスフ大統領が実務訪問賓客として訪日し、岸田総理大臣と首脳会談を行い、両国の関係を「平和と繁栄のための特別な戦略的パートナーシップ」に格上げすることを発表し、共同声明と、今後10年間で両国が取り組む協力内容を記載した同共同声明の付属文書を発表した。

2022年には、1年を通して、両国で様々な外交関係樹立50周年記念事業・青少年交流推進年事業が実施された。この一環で、8月下旬には、林幹雄外交関係樹立50周年記念事業実行委員会委員長を団長とする50周年記念訪問団がモンゴルを訪問し、大統領、議長、首相などの要人と会談したほか、民間団体によるシンポジウム「大クリルタイ」や、スフバートル広場で行われた「白い道」踊りフェスティバルなどに参加した。また、7月から9月にかけては、外務省主催「日本・モンゴル学生フォーラム」(3日間のオンライン学習会及び2泊3日の合宿)が行われ、両国の学生が相互理解と交流を深めた。

7 香港行政長官選出に関するG7外相声明については、外務省ホームページ参照:

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press3_000808.html

8 尖閣諸島に関する日本政府の立場については外務省ホームページ参照:

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/index.html

9 「2008年合意」については外務省ホームページ参照:

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/higashi_shina/press.html

10 台湾海峡の平和及び安定の維持に関するG7外相声明については、外務省ホームページ参照:

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press3_000891.html