人道支援

緊急・人道支援

我が国の人道支援

- 近年、世界各地における人道危機は、長期化・複雑化してきているほか、大規模自然災害も頻発するなど、このような状況に効果的に対応することが国際社会の重要な課題となっております。

- また、東日本大震災後の復興に向けた我が国の外交政策として、国際社会から示された連帯に応えるためにも、引き続き国際協力に着実に取り組むこととしています。

- その一方で、震災後の我が国における厳しい財政状況もあり、国際的な人道支援に積極的に取り組むためには、現在の課題や我が国の取組の方針について、できる限りわかりやすく国民の皆様にご説明差し上げることが必要と考えております。

- このような考えから、外務省は、我が国の人道支援の基本的な考え方を「我が国の人道支援方針」という形でとりまとめました。

【参考】人道支援の具体例

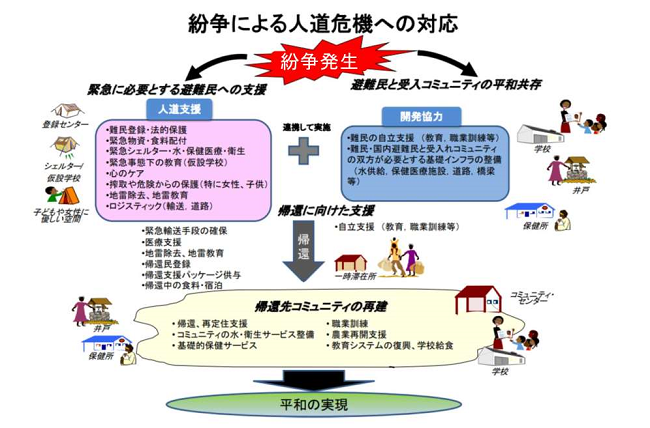

1 紛争による人道危機への対応

紛争発生による人道危機への対応として、(1)緊急に必要とする避難民への支援、(2)避難民と受入コミュニティの平和共存を図るため、人道支援(避難民登録、緊急物資・食料配布等)と開発協力(避難民の自立支援等)を連携して実施する必要があります。

また、期間に向けた支援として、緊急輸送手段の確保、医療支援等を行い、帰還先コミュニティの再建として帰還、再定住支援等を行うことにより、平和の実現を図ります。

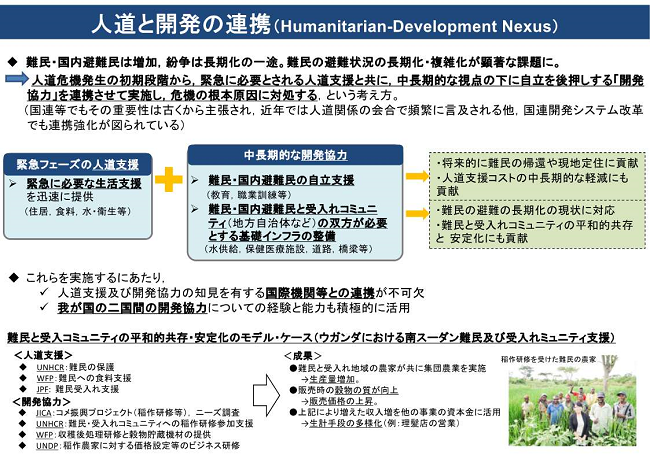

2 人道と開発の連携

難民・国内避難民は増加の一途であり、人道危機は長期化および深刻化。世界の紛争は長期化する傾向にあります。人道危機発生の初期段階から、緊急に必要とされる人道支援と共に、中長期的な視点の下に自立を後押しする「開発協力」を連携させて実施し、危機の根本原因に対処する、という考え方です(国連等でもその重要性は古くから主張され、近年では、人道関係の会合で頻繁に言及される他、国連開発システム改革でも連携強化が計られています。)。

緊急フェーズ人道支援(住居、食料、水・衛生等緊急に必要な生活支援)を迅速に提供しつつ、中長期的な開発協力として難民・国内避難民の自立支援、難民・国内避難民と受入れコミュニティの双方が必要と知る基礎インフラの整備を行います。

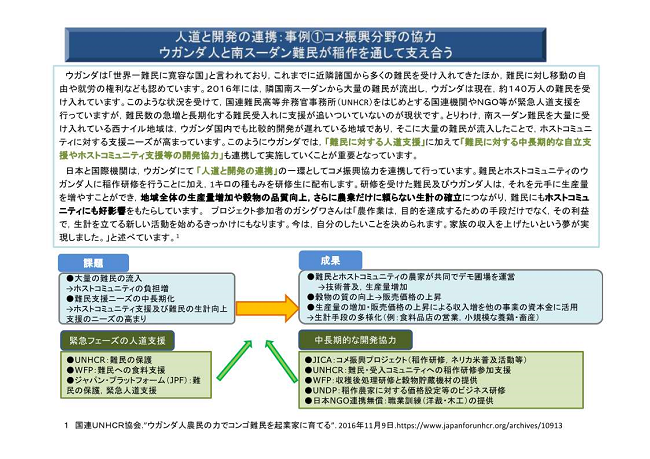

3 人道と開発の連携:ウガンダの事例

ウガンダは「世界一難民に寛容な国」と言われており、これまでに近隣諸国から多くの難民を受け入れてきたほか、難民に対し移動の自由や就労の権利なども認めています。2016年には、隣国南スーダンから大量の難民が流出し、ウガンダは現在、約140万人の難民を受け入れています。このような状況を受けて、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)をはじめとする国連機関やNGO等が緊急人道支援を行っていますが、難民数の急増と長期化する難民受入れに支援が追いついていないのが現状です。とりわけ、南スーダン難民を大量に受け入れている西ナイル地域は、ウガンダ国内でも比較的開発が遅れている地域であり、そこに大量の難民が流入したことで、ホストコミュニティに対する支援ニーズが高まっています。このようにウガンダでは、「難民に対する人道支援」に加えて「難民に対する中長期的な自立支援やホストコミュニティ支援等の開発協力」も連携して実施していくことが重要となっています。

日本と国際機関は、ウガンダにて「人道と開発の連携」の一環としてコメ振興協力を連携して行っています。難民とホストコミュニティのウガンダ人に稲作研修を行うことに加え、1キロの種もみを研修生に配布します。研修を受けた難民及びウガンダ人は、それを元手に生産量を増やすことができ、地域全体の生産量増加や穀物の品質向上、さらに農業だけに頼らない生計の確立につながり、難民にもホストコミュニティにも好影響をもたらしています。プロジェクト参加者のガシグワさんは「農作業は、目的を達成するための手段だけでなく、その利益で、生計を立てる新しい活動を始めるきっかけにもなります。今は、自分のしたいことを決められます。家族の収入を上げたいという夢が実現しました。」と述べています。

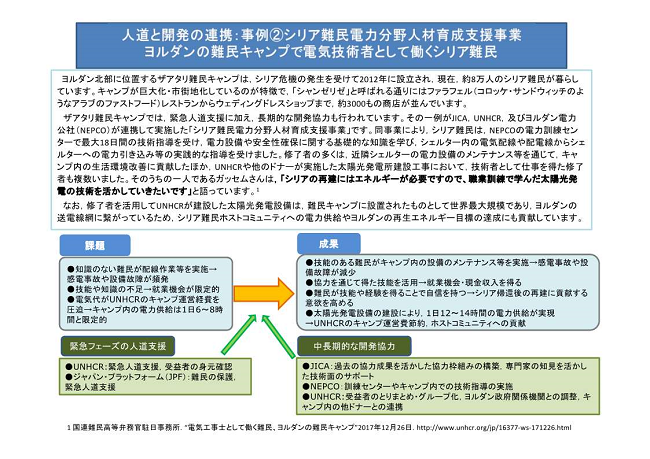

4 人道と開発の連携:ヨルダンの事例

ヨルダン北部に位置するザアタリ難民キャンプは、シリア危機の発生を受けて2012年に設立され、現在、約8万人のシリア難民が暮らしています。キャンプが巨大化・市街地化しているのが特徴で、「シャンゼリゼ」と呼ばれる通りにはファラフェル(コロッケ・サンドウィッチのようなアラブのファストフード)レストランからウェディングドレスショップまで、約3,000もの商店が並んでいます。ザアタリ難民キャンプでは、緊急人道支援に加え、長期的な開発協力も行われています。その一例がJICA、UNHCR、及びヨルダン電力公社(NEPCO)が連携して実施した「シリア難民電力分野人材育成支援事業」です。同事業により、シリア難民は、NEPCOの電力訓練センターで最大18日間の技術指導を受け、電力設備や安全性確保に関する基礎的な知識を学び、シェルター内の電気配線や配電線からシェルターへの電力引き込み等の実践的な指導を受けました。修了者の多くは、近隣シェルターの電力設備のメンテナンス等を通じて、キャンプ内の生活環境改善に貢献したほか、UNHCRや他のドナーが実施した太陽光発電所建設工事において、技術者として仕事を得た修了者も複数いました。そのうちの一人であるガッセムさんは、「シリアの再建にはエネルギーが必要ですので、職業訓練で学んだ太陽光発電の技術を活かしていきたいです」と語っています。なお、修了者を活用してUNHCRが建設した太陽光発電設備は、難民キャンプに設置されたものとして世界最大規模であり、ヨルダンの送電線網に繋がっているため、シリア難民ホストコミュニティへの電力供給やヨルダンの再生エネルギー目標の達成にも貢献しています。

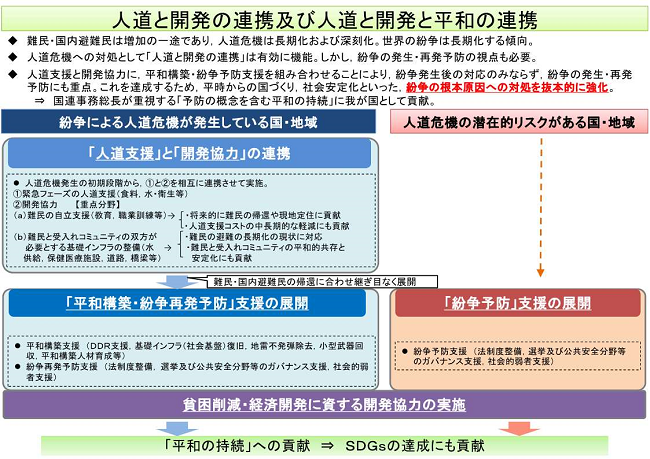

5 人道と開発と平和の連携

難民・国内避難民は増加の一途であり、人道危機は長期化および深刻化しています。世界の紛争は長期化する傾向にあります。人道危機への対処として「人道と開発の連携」は有効に機能しています。しかし、紛争の発生・再発予防の視点が不十分です。人道支援と開発協力に、平和構築・紛争予防支援を組み合わせることにより、紛争発生後の対応のみならず、紛争の発生・再発予防にも重点を置いています。これを達成するため、平時からの国づくり、社会安定化といった、紛争の根本原因への対処を抜本的に強化します。国連事務総長が重視する「予防の概念を含む平和の持続」に我が国として貢献します。緊急フェーズの人道支援(食料、水・衛生等)、開発協力に加え、平和構築・紛争再発予防支援の展開を行っています。

6-1 人道と開発と平和の連携:ザンビアの事例

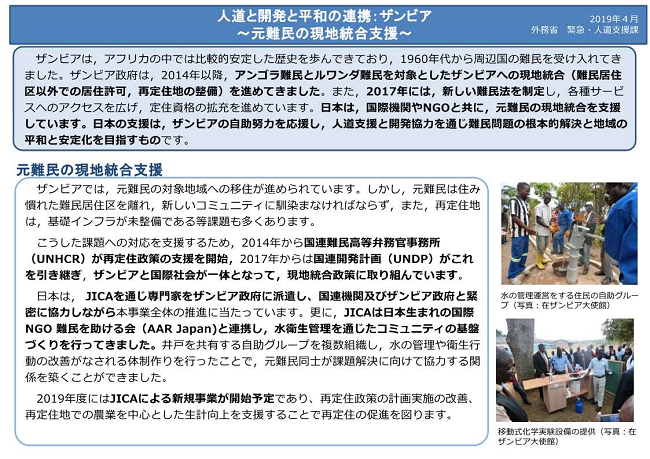

ザンビアは、アフリカの中では比較的安定した歴史を歩んできており、1960年代から周辺国の難民を受け入れてきました。ザンビア政府は、2014年以降、アンゴラ難民とルワンダ難民を対象としたザンビアへの現地統合(難民居住区以外での居住許可、再定住地の整備)を進めてきました。また、2017年には、新しい難民法を制定し、各種サービスへのアクセスを広げ、定住資格の拡充を進めています。日本は、国際機関やNGOと共に、元難民の現地統合を支援しています。日本の支援は、ザンビアの自助努力を応援し、人道支援と開発協力を通じ難民問題の根本的解決と地域の平和と安定化を目指すものです。ザンビアでは、元難民の対象地域への移住が進められています。しかし、元難民は住み慣れた難民居住区を離れ、新しいコミュニティに馴染まなければならず、また、再定住地は、基礎インフラが未整備である等課題も多くあります。こうした課題への対応を支援するため、2014年から国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が再定住政策の支援を開始、2017年からは国連開発計画(UNDP)がこれを引き継ぎ、ザンビアと国際社会が一体となって、現地統合政策に取り組んでいます。

日本は、JICAを通じ専門家をザンビア政府に派遣し、国連機関及びザンビア政府と緊密に協力しながら本事業全体の推進に当たっています。更に、JICAは日本生まれの国際NGO難民を助ける会(AAR Japan)と連携し、水衛生管理を通じたコミュニティの基盤づくりを行ってきました。井戸を共有する自助グループを複数組織し、水の管理や衛生行動の改善がなされる体制作りを行ったことで、元難民同士が課題解決に向けて協力する関係を築くことができました。2019年度からJICAによる新規事業が開始され、再定住政策の計画実施の改善、再定住地での農業を中心とした生計向上の支援による再定住の促進を図っています。

6-2 人道と開発と平和の連携:ザンビアの事例

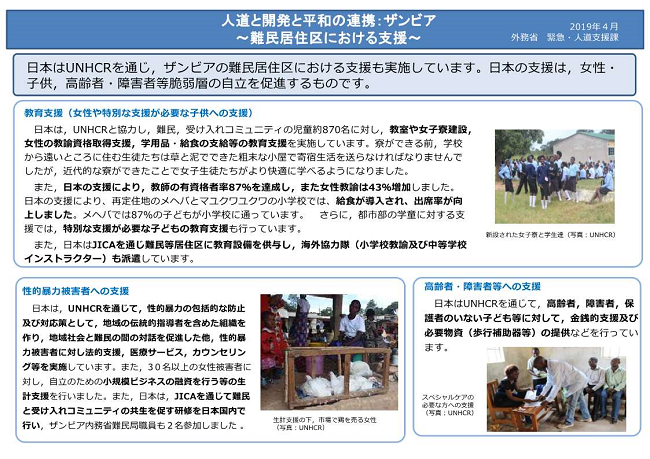

日本はUNHCRを通じ、ザンビアの難民居住区における支援も実施しています。日本の支援は、女性・子供、高齢者・障害者等脆弱層の自立を促進するものです。日本は、UNHCRと協力し、難民、受け入れコミュニティの児童約870名に対し、教室や女子寮建設、女性の教諭資格取得支援、学用品・給食の支給等の教育支援を実施しています。寮ができる前、学校から遠いところに住む生徒たちは草と泥でできた粗末な小屋で寄宿生活を送らなければなりませんでしたが、近代的な寮ができたことで女子生徒たちがより快適に学べるようになりました。また、日本の支援により、教師の有資格者率87%を達成し、また女性教諭は43%増加しました。日本の支援により、再定住地のメヘバとマユクワユクワの小学校では、給食が導入され、出席率が向上しました。メヘバでは87%の子どもが小学校に通っています。都市部の学童に対する支援では、特別な支援が必要な子どもの教育支援も行っています。

また、日本はJICAを通じ難民等居住区に教育設備を供与し、海外協力隊(小学校教諭及び中等学校インストラクター)も派遣しています。

日本は、UNHCRを通じて、性的暴力の包括的な防止及び対応策として、地域の伝統的指導者を含めた組織を作り、地域社会と難民の間の対話を促進した他、性的暴力被害者に対し法的支援、医療サービス、カウンセリング等を実施しています。また、30名以上の女性被害者に対し、自立のための小規模ビジネスの融資を行う等の生計支援を行いました。また、日本は、JICAを通じて難民と受け入れコミュニティの共生を促す研修を日本国内で行い、ザンビア内務省難民局職員も2名参加しました。

日本はUNHCRを通じて、高齢者、障害者、保護者のいない子ども等に対して、経済的支援及び必要物資(歩行補助器等)の提供などを行っています。

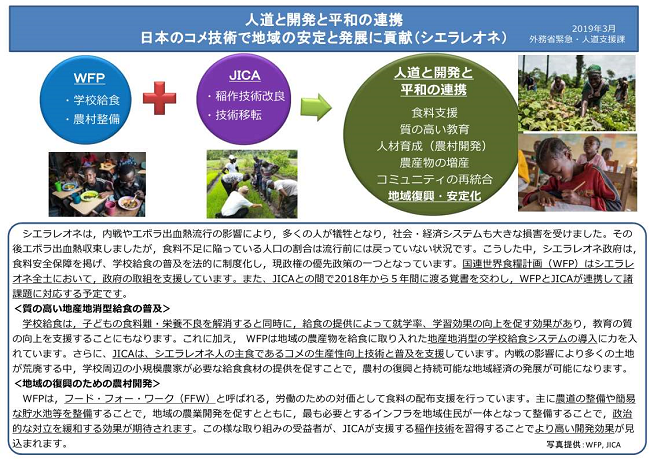

7 人道と開発と平和の連携:シエラレオネ

シエラレオネは、内戦やエボラ出血熱流行の影響により、多くの人が犠牲となり、社会・経済システムも大きな損害を受けました。その後、エボラ出血熱は収束しましたが、食料不足に陥っている人口の割合は流行前には戻っていない状況です。こうした中、シエラレオネ政府は、食料安全保障の推進を現政権の優先政策の一つとして掲げ、学校給食の普及を法的に制度化し、JICAはシエラレオネ全土において政府の取組を支援する国連世界食糧計画(WFP)との間で2018年から5年間に渡る覚書を交わし、WFPと連携して諸課題に対応しています。

学校給食は、子どもの食料難・栄養不良を解消すると同時に、給食の提供によって就学率、学習効果の向上を促す効果があり、教育の質の向上にも繋がります。これに加え、WFPは地域の農産物を給食に取り入れた地産地消型の学校給食システムの導入に力を入れています。さらに、JICAは、シエラレオネ人の主食であるコメの生産性向上技術と普及を支援しています。内戦の影響により多くの土地が荒廃する中、学校周辺の小規模農家が必要な給食食材の提供を行うことで、農村の復興と持続可能な地域経済の発展が可能になります。

WFPは、フード・フォー・ワーク(FFW)と呼ばれる、労働の対価としての食料の配布支援を行っています。主に農道の整備や簡易な貯水池等を整備することで、地域の農業開発を促すとともに、最も必要とするインフラを地域住民が一体となって整備することで、政治的な対立を緩和する効果が期待されます。この様な取組の受益者が、JICAが支援する稲作技術を習得することでより高い開発効果が見込まれます。

8 多様なアクターの貢献

我が国の民間企業も、地雷除去・不発弾処理、照明機器等様々な分野で貢献しています。