3 グローバルな安全保障

(1)地域安全保障

アジア太平洋地域では、グローバルなパワーバランスの変化などに伴って安全保障環境が厳しさを増している一方、各国の政治・経済・社会体制が多様であり、地域における安全保障面の協力の枠組みが十分に制度化されているとは言い難い。そのため、日本は、日米同盟の強化に加え、二国間及び多国間の安全保障協力を多角的・多層的に組み合わせることで、地域における安全保障環境を日本にとって望ましいものとしていく取組を進めている。

日本は、日米同盟の抑止力・対処力を一層強化するとともに、米国以外にも様々な国々と安全保障分野における協力関係強化に取り組んでいる。

ASEAN諸国との間では、2019年6月にASEANの発出した「インド太平洋に関するASEANアウトルック(AOIP)1」に謳(うた)われた法の支配、開放性、自由、透明性、包摂性などの基本的原則を日本とASEANの協力の基礎として、地域全体の安定と繁栄に寄与していくための取組を進めている。例えば、巡視船の供与などを通じて、フィリピン、マレーシア、ベトナム、インドネシアなどの海上保安能力向上に向けた支援を継続して実施している。また、8月には日本から海外への完成装備品の移転としては初となるフィリピンへの警戒管制レーダーの移転に係る契約が成立し、10月にはベトナムとの間で日・ベトナム防衛装備品・技術移転協定が実質合意に至るなど防衛装備・技術協力が進展している。

インドとは、9月の首脳電話会談において、引き続き「日印特別戦略的グローバル・パートナーシップ」を更なる高みに引き上げていくことで一致したほか、同月に日・インド物品役務相互提供協定(日印ACSA)の署名に至った。本協定により、自衛隊とインド軍隊との間の緊密な協力が促進され、日印両国が国際社会の平和及び安全に一層積極的に寄与することが期待される。また10月には、新型コロナの感染拡大の中でも、東京での第2回日米豪印外相会合の開催の機会を捉えて、日印外相間戦略対話を実施し、「自由で開かれたインド太平洋」の推進に向けた連携強化を確認した。

オーストラリアとは、11月のモリソン首相の訪日の際に行われた日豪首脳会談において、「特別な戦略的パートナー」である両国が、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けて共に取り組んでいくことを確認するとともに、安全保障・防衛協力を新たな次元に引き上げるべく交渉を続けてきた日豪円滑化協定が、大枠合意に至ったとの認識で一致した。また、情報通信や重要鉱物資源などの分野において、経済安全保障上の協力を強化していくことで一致した。

「グローバルな戦略的パートナー」である英国及び「特別なパートナー」であるフランスとは、2月の日英外相戦略対話、9月の日英首脳電話会談、10月の日仏外相会談及び日仏首脳電話会談などで自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて海洋安全保障などの分野で協力を強化していくことをそれぞれ確認した。フランスとは、10月、第1回日仏インド太平洋作業部会をオンライン形式で実施し、インド太平洋地域において具体的な協力を深化させていくことを確認した。また、10月の日独外相テレビ会談では、ドイツによる「インド太平洋ガイドライン」の発表を踏まえ、両大臣は、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた日独連携を強化していくことで一致したほか、12月の日・オランダ首脳電話会談では、オランダが独自のインド太平洋ガイドラインを発表したことを踏まえ、両首脳は「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向け、連携することで一致した。さらに、イタリア(3月、外相電話会談)、スペイン(6月、首脳電話会談)及びフィンランド(11月、外相電話会談)とも「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた連携で一致した。2021年1月のEU外務理事会に茂木外務大臣がオンライン形式で出席し、「自由で開かれたインド太平洋」に関する日本の考えや取組を説明し、多くのEU加盟国が、インド太平洋におけるルールに基づく国際秩序の重要性について理解や支持を表明した。

韓国とは、朝鮮半島の非核化に向け、日韓、日米韓で連携していくことが重要であるとの認識の下、日韓首脳電話会談(9月)、日韓外相会談(1月、2月、6月(電話会談))、日米韓外相会合(1月、2月)などを行い、日韓・日米韓で緊密に連携していくことを確認している。

中国との間には、透明性を欠いた軍事力の急速な強化、我が国固有の領土である尖閣諸島周辺を含む日本の周辺海空域における活動の活発化や国際法との整合性の観点から問題がある規定を含む中国海警法の制定を含め、様々な懸案が存在しているが、引き続き首脳会談や外相会談などのハイレベルの機会を活用して、主張すべきはしっかりと主張し、懸案を一つ一つ解決し、また中国側の具体的行動を強く求めるなど冷静かつ毅然と対応していく。中国の軍事的動向は日本にとって極めて重大な関心事項であることから、日中安保対話などの安全保障分野の対話や交流のチャネルの重層的な構築に努めており、政策面での意思疎通を図るとともに、日本の懸念を伝達し、国防政策や軍事力に係る透明性向上を働きかけている。相互理解及び相互信頼の増進や不測の衝突の回避という面では、2018年6月に運用開始された日中防衛当局間の海空連絡メカニズムは大きな意義を有している。

ロシアとは、安全保障分野では、日露安保協議(1月)を開催し、日露双方の安全保障政策や国際及び地域の安全保障に関する諸課題につき率直な意見交換を行った。また、同月にはアデン湾において、ロシア海軍艦艇と2回目となる海賊対処共同訓練を実施した。

中東地域の平和と安定は、日本を含む国際社会の平和と繁栄にとって極めて重要である。また、世界における主要なエネルギーの供給源であり、日本の原油輸入の約9割を依存する同地域において、日本関係船舶の航行の安全を確保することは非常に重要である。2019年12月には、中東地域における平和と安定及び日本関係船舶の安全確保のため、日本独自の取組として、①中東の緊張緩和と情勢の安定化に向けた更なる外交努力、②関係業界との綿密な情報共有を始めとする航行安全対策の徹底及び③情報収集態勢強化のための自衛隊の艦艇及び航空機の活用について閣議決定し、2020年1月から中東の海域における情報収集活動を実施している。

外務・防衛当局間(PM)協議については、ラオスとの間で3月に3回目となる日・ラオス安保対話を実施したほか、英国との間で9月に18回目となる協議を、ヨルダンとの間で10月に第2回目の協議を、バーレーンとの間で10月に第4回安保対話をそれぞれ実施した。

このような二国間協力を中心とした強化に加え、日本は、日米豪、日米印、日米豪印(10月に東京で第2回外相会合、2021年2月に電話会談を実施)などの様々な協力の推進を通じ、地域の平和と繁栄のためのネットワーク作りを進めている。

これらに加え、日本は、東アジア首脳会議(EAS)、ASEAN地域フォーラム(ARF)、拡大ASEAN国防相会議(ADMMプラス)など、地域における多国間の枠組みに積極的に参加・貢献し、地域の安全保障面での協力強化に取り組んでいる。この中でもARFは、政治・安全保障問題に関する対話と協力を通じたインド太平洋地域の安全保障環境の向上を目的とし、北朝鮮やEUといった多様な主体が参加する重要な安全保障対話の枠組みである。また、各種取組を通じた信頼醸成に重点を置いている観点からも重要なフォーラムであり、9月には、27回目となるARF閣僚会合が開催され、新型コロナへの対応のほか、北朝鮮、東シナ海・南シナ海問題などの地域・国際情勢を中心に率直な意見交換を行った。また、日本は、これまで二度にわたりARF海上安全保障会期間会合(ISM)の共同議長国を務めるなど、積極的な貢献を行っている。

さらに、日本は、安全保障政策の発信や意見交換の場として、政府間協議(トラック1)のみならず政府関係者と民間有識者双方が出席する枠組み(トラック1.5)も活用している。アジア安全保障会議(シャングリラ・ダイアローグ)(シンガポール)といった会合に参加しているほか、2020年2月のミュンヘン安全保障会議(ドイツ)には茂木外務大臣が出席するなど、日本の安全保障政策に対する各国の理解促進を図るとともに、地域における協力促進や信頼醸成に取り組んでいる。

(2)平和維持・平和構築

ア 現場における取組

(ア)国連平和維持活動(国連PKO)など

2020年12月末時点で、13の国連PKOミッションが中東・アフリカ地域を中心に活動しており、停戦監視、政治プロセスの促進、文民の保護など幅広い任務を行っている。ミッションに従事する軍事・警察・文民要員の総数は9万人を超える。任務の複雑化・大規模化とそれに伴う人員、装備・機材、財源などの不足という事態を受け、国連を中心に様々な場で、国連PKOのより効果的・効率的な実施に関する議論が行われている。

日本は、「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」(PKO法)に基づき、1992年以来、計28の国連PKOミッションなどに延べ約1万2,500人の要員を派遣してきた。最近では、国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)に対し、2011年から司令部要員を、2012年からは施設部隊を派遣してきた。施設部隊は、南スーダンの首都ジュバ及びその周辺において、道路などのインフラ整備、給水活動などの避難民支援や敷地造成などの活動を実施し、2017年5月をもって活動を終了した。UNMISS司令部においては2020年12月末時点で4人の自衛官が活動し、南スーダンの平和と安定に向けた協力を行っている。また、日本は、2019年4月から、エジプトのシナイ半島に駐留する多国籍部隊・監視団(MFO)に司令部要員として2人の自衛官を派遣しており、中東の平和と安定に資する活動を行っている。日本は、今後とも、「積極的平和主義」の旗の下、これまでのPKO活動などの実績の上に立ち、日本の強みをいかして能力構築支援の強化、部隊及び個人派遣などを通じて、国際平和協力分野において積極的に貢献していく。

(イ)平和構築に向けたODAなどによる協力

紛争直後においては人道支援と開発協力を効果的に組み合わせた支援(「人道と開発の連携」)が人道危機の再発防止のためにも重要であるとともに、人道危機の要因である紛争の発生・再発を予防するためには、平時から中長期的な観点に立って国造りや社会安定化のための支援を行い、自立的発展を後押しすることが重要である。日本は、こうした「人道と開発と平和の連携」の考え方から平和構築支援を進めており、開発協力大綱においても平和構築を重点課題の一つとして位置付けている。最近の主な案件は次のとおり。

a 中東

日本は、中東の平和と安定のための包括的支援を実施しており、食糧援助や難民支援などを実施しているほか、国造りを担う人材の育成を支援している。アフガニスタンからは、2019年から2020年にかけて、農業・農村開発やインフラ開発分野などへの貢献が期待される行政官を計34人受け入れたのを含め、これまでに計610人の留学生などを受け入れてきている。過去の留学生の中には本国に戻り副大臣になった事例もあるなど、日本の人材育成の成果は着実に現れている。シリアからは、シリア危機によって就学機会を奪われた若者に教育の機会を提供するため、2020年には16人を留学生として受け入れた。また、パレスチナでは、難民人口が増大する一方、キャンプのインフラ劣化や失業・貧困などの生活環境の悪化が深刻化している。そのような中、日本はパレスチナ難民キャンプにおいて、「キャンプ改善計画(CIP)」の実施を通じて、難民の生活環境の改善を図り、人間の安全保障に基づく民生の安定と向上に貢献した。

b アフリカ

日本は、2019年の第7回アフリカ開発会議(TICAD7)において、「アフリカの平和と安定に向けた新たなアプローチ(NAPSA)」2を表明した。日本は、紛争解決におけるアフリカのオーナーシップの尊重と、平和と安定を阻害する根本原因への対処というNAPSAの考えの下、制度構築、地域社会の強靱(きょうじん)化、若者の過激化防止に向けた支援などを通して、アフリカ自らの取組を後押しし、アフリカの平和と安定に貢献している。

例えば、日本は、フランス語圏アフリカ諸国に対し、2014年から刑事司法研修を行い、捜査機関及び司法機関の能力強化を通じたサヘル地域の安定化を支援してきた。また、選挙支援も積極的に行っており、2020年10月のコートジボワール大統領選挙では、国連開発計画(UNDP)と連携し機材供与などの支援を行った。12月に実施された中央アフリカ大統領選挙でも、UNDPを通じて選挙管理のための機材供与などを行い、同国の平和と安定に向けた努力を支援した。そのほか、頻発するテロや越境犯罪などに対する治安維持能力の向上のための治安対策機材供与も進めている。

南スーダンでは、UNMISSへの司令部要員派遣に加え、2018年に署名された「南スーダンにおける衝突の解決に関する再活性化された合意(R-ARCSS)」3を受け、東アフリカの地域機関である政府間開発機構(IGAD)4による和平合意の履行や停戦監視の実施を支援している。さらに、日本は、2008年から2020年までにUNDP経由で、アフリカ諸国が運営するPKO訓練センターのうち計13か国のセンターに総額5,700万米ドルを拠出し、アフリカの平和維持活動能力の向上に寄与している。

イ 国連における取組(平和構築)

地域紛争や内戦は終結後に再燃することが多いため、事後に適切な支援を行うことが極めて重要であるとの認識の下、2005年、紛争解決から復旧・社会復帰・復興まで一貫した支援に関する助言を行うことを目的として「国連平和構築委員会(PBC)」が設立された。PBCは議題国5における優先課題の特定や平和構築戦略の策定に関する議論を行っており、日本は設立時から組織委員会のメンバーを務め、PBCの活動に貢献してきた。

2016年4月のPBCを含む国連平和構築アーキテクチャー・レビュー(制度の再確認)を踏まえ、2018年2月、国連事務総長は平和構築及び平和の持続に関する事務総長報告書(A/72/707-S/2018/43)を発出し、平和構築のための資金調達の強化、PBCの活動及び政策の一貫性の向上、国連のリーダーシップ・説明責任及び能力の強化などを目的とした提案を行った。2020年には3度目となる平和構築アーキテクチャー・レビューが行われ、12月に総会決議(A/RES/75/201)及び安保理決議第2558号が採択され、過去の関連決議の履行に関する進展を歓迎しつつ、引き続きそれらの決議の履行を進めること、PBCの役割の重要性、持続的な資金調達のための会合開催などを確認した。

日本は、2006年に設立された国連平和構築基金(PBF)に創設以来積極的に貢献しており、2016年9月、当面1,000万米ドル規模の拠出を目指すことを表明するなど、現在までに総額5,550万米ドル(2020年には300万米ドル)の拠出を実施し、第7位の主要ドナー国となっている(2020年12月現在)。菅総理大臣は2020年の国連総会一般討論演説において、制度・能力の構築分野で取り組むなど、PBCの場を含め、平和の持続に貢献していくことを表明した。

ウ 人材育成

(ア)平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業

紛争後の平和構築では、高い能力と専門性を備えた文民専門家の役割が拡大する一方、担い手の数は十分ではなく、人材の育成が大きな課題となっている。日本は、平和構築・開発の現場で活躍できる文民専門家を育成すべく、人材育成事業を実施してきており、2020年度末までに育成した人材は800人を超える。事業修了生は、アジアやアフリカ地域などの平和構築・開発の現場で活躍しており、諸外国や国連などから高い評価を得ている。

2020年度事業では、若手人材向けの研修コース及び平和構築・開発分野での経験を持つ中堅層の実務家を対象とする研修コースを実施した。

(イ)各国平和維持要員の訓練

日本は、国連PKOに参加する各国の平和維持要員の能力向上を支援してきている。2015年から、国連、支援国、要員派遣国の三者が互いに協力し、国連PKOに派遣される要員に必要な訓練や装備品の提供を行うことでPKO要員の能力向上という喫緊の課題に対処するための革新的な協力の枠組みである国連三角パートナーシップ・プロジェクト(Triangular Partnership Project:TPP)への協力を行っている。具体的には、自衛官など延べ172人を教官としてケニアやウガンダなどに派遣し、国連PKOへ施設部隊を派遣する意思を表明したアフリカの8か国277人の要員に対し、重機操作の訓練を実施している。本プロジェクトの対象地域は、2018年からアジア及び同周辺地域にも拡大され、ベトナムに自衛官など68人を派遣し、アジア及び同周辺地域の9か国56人の要員に対して重機操作の訓練を行った。さらに、2019年10月から、国連PKOにおいて深刻な問題となっている医療分野においても救命訓練を開始した。なお、本プロジェクトとは別に、アジア・アフリカ諸国のPKO訓練センターに対する講師などの人材派遣や財政支援も行っている。

(3)治安上の脅威に対する取組

ア テロ及び暴力的過激主義対策

2020年には、新型コロナの感染拡大の影響が、国内の政治、経済、社会のみならず、国際政治経済秩序、さらには人々の行動、意識、価値観にまで波及し、テロを取り巻く環境も大きく変化した。テロリストは、ガバナンスの脆弱(ぜいじゃく)化、貧困、人種・民族問題の顕在化による社会的分断など、新型コロナの流行を受けた社会の新たな状況にも適応しつつ、アジアを含む各地域でテロ活動を継続している。さらには、世界的に人々の情報通信技術への依存が高まったことで、インターネット・SNSを使ったテロリストによる過激思想の拡散や、テロ資金獲得といったサイバー空間におけるテロにつながる違法行為が増加し、これらに対する包括的な対応が緊急の課題となっている。

日本は、2016年のG7伊勢志摩サミットで取りまとめた、「テロ及び暴力的過激主義対策に関するG7行動計画」にのっとり、これまで、国際刑事警察機構(インターポール)のデータベース活用促進、テロ資金対策を始めとする具体的なテロ対処能力向上、テロの根本原因である暴力的過激主義を防止するため、対話などを通じた寛容な社会の促進及び開発途上国への能力構築支援を実施してきた。特に、新型コロナの感染拡大を受けて様々な誤情報が拡散されることで、インターネット・SNSにアクセスする若者の暴力行為へのモチベーションが高まるおそれが指摘されている中、暴力的過激主義への対応の重要性はこれまで以上に高まっており、国際的にも官民連携による取組が進んでいる。

さらに、テロの防止・根絶においてテロリストの資金を断ち切ることは極めて重要な課題であるとの認識から、日本は、安保理決議第1373号に基づき、米国などG7諸国と協調し、テロリスト及びテロ組織を対象とする資産凍結などの措置を実施してきており、3月、新たに3団体を資産凍結措置の対象として追加した。

また、2019年、「イラクとレバントのイスラム国(ISIL)」がイラク及びシリアにおける支配地を完全に喪失したことも受け、外国人テロ戦闘員の帰還・移動の問題に関し、元戦闘員及びその家族の送還、適切な訴追、脱過激化、リハビリ、社会再統合を含む対策を講じること、また、特に若者が暴力的過激主義に感化されないよう、草の根レベルでの啓蒙活動やコミュニティ強化を行うことが非常に重要となっている。このほかにも、差し迫った課題として、海上保安の強化、刑務所内での暴力的過激主義の予防及び受刑者の処遇などがあり、国際機関を通じてこれらの課題に対処するためのプロジェクトを実施している。

具体的には、国連薬物・犯罪事務所(UNODC)や国連教育科学文化機関(UNESCO)、国連女性機関(UN Women)、国連テロ対策オフィス(UNOCT)などの国際機関や基金に約29億円を拠出し(2019年度補正予算)、各機関の強みをいかした形でのプロジェクト実施を支援している。

過去16年間にわたり継続して行っている取組として、イスラム学校の教師を招へいし、宗教間の対話、日本の文化や教育の現場の視察などを行う交流事業がある。異なる価値を受け入れる寛容な社会・穏健主義拡大への貢献として、今後もこうした取組を続けていく。

このほか、二国間・三国間テロ対策協議などを通じて、テロ情勢に関する情報交換や連携の強化などを確認してきている。

日本政府はこれまで、関係国や関係機関と協力してテロ対策を推進するとともに、テロ対策の要諦は情報収集であるとの認識に基づき、2015年12月、国際テロ情報収集ユニット(CTU-J)を設置し、政府一体となった情報収集を官邸の司令塔の下に行ってきている。シリアで拘束されていた邦人が2018年10月に無事解放されたことは、CTU-Jを中心に関係国にも協力を依頼し、また、情報網を駆使して対応に努めた結果であった。2019年4月のスリランカにおける連続爆破テロに際しては、発生後、直ちにCTU-Jの地域総括審議官らを現地に派遣し、情報収集に当たった。海外における邦人の安全確保という重要な責務を全うするため、引き続きCTU-Jを通じた情報収集を更に強化し、テロ対策及び海外における邦人の安全確保に万全を期していく。

~共感力に支えられた平和で持続可能な社会作り~

私たちが勤務するユネスコの憲章(1945年)は「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」と謳(うた)っています。また、国連持続可能な開発目標(SDGs)4にもあるように、教育により、人類共通の課題解決に向けて積極的に行動できるリーダーを育てることが今強く求められています。タイのバンコク事務所でも、外務省の支援で、「Together for Peace(T4P)(共に平和を)」と題し、教育や文化によりアジア太平洋地域の平和促進を目指す事業を推進しています。

ユネスコは、近年、国連事務総長が率いる暴力的過激主義対策に参加して、暴力の連鎖を断ち切るため、教育の力を重視した活動を行っています。背景には、構造的な貧困、不平等や差別、様々な理由で他者を排除しようとする人間の心の闇があり、互いを理解し協力し合う努力を怠っている現実があるのではと考えます。こうした社会の在り方を考え直すべく、「共感力」の育成を目指すプロジェクト“Learning for Empathy”が、日本の拠出金を基に2019年に始まりました。ここでいう「共感力」とは、他者の気持ち、身の回りの問題について、相手や第三者の立場に立って多面的に理解し、かつ、助けたい・解決したいと思い行動をとれる力を意味します。共感力の高い、多様性を積極的に捉えられる未来のリーダーを増やすことで、構造的な差別や不平等を是正し、より公正で平和な社会構築に貢献できるのではと考えます。寛容、異文化理解を促進する学校教育を積極的に支援することで、憎しみや暴力的過激主義、紛争を防ぐことにつながると期待されます。そのためには、ロールモデルとなる教師への支援が必要です。現在は、インドネシア、スリランカ、パキスタン、バングラデシュの4か国で、国際交流にあまり参加したことのないマドラサ(宗教学校)や地方の公立中学校を対象とし、各々の課題を抱えながらも、学びの質を高めようと日々努力する校長・教員の方々が参加しています。

具体的には、裨益(ひえき)国(支援対象国)の教師を日本へ招へいし、ユネスコスクールや公民館を訪問、そこで日本の教師や保護者、生徒などと交流する中での気付きや、各国の取組の共有から、自国へ戻った後の行動計画を作成します。帰国後、この行動計画に則(のっと)って、それぞれの国で実施した取組の成果を、他国や他校の教師たちへも広く共有するなどの活動を行っています。活動に参加したパキスタンのある男子生徒は「先日、道で自転車にぶつかられてかっとなった。でも、冷静に話し合って解決でき嬉(うれ)しかった。そういう小さなことでも、少しずつ自分も周りも変えていけるのかもしれない」という気付きを共有してくれました。また、各国の先生方が「生徒には普段の生活圏を超えて多様なものに触れるという経験をさせてあげたい」と願っていることも分かりました。この取組は大海の一滴かもしれませんが、若者同士が連帯感を持って地球規模の課題解決に取り組んでいってくれる、その下地作りに少しでも貢献できればと願っています。

(2019年7月、東京 写真提供:ユネスコ)

(2020年6月、インドネシア 写真提供:ユネスコ)

※ユネスコスクール:ユネスコの理想を実践する学校としてユネスコスクールのネットワークに参加する小・中・高等学校などのこと

イ 刑事司法分野の取組

国連の犯罪防止刑事司法会議(通称「コングレス」)及び犯罪防止刑事司法委員会は犯罪防止及び刑事司法分野における国際社会の政策形成を担っており、2021年3月に第14回コングレスが京都で開催された(同会議は、2020年4月に京都において開催予定であったが、新型コロナの感染状況を踏まえて延期され、同年8月、国連総会において2021年3月の開催が決定された。)。日本は、議長国として、採択される政治宣言案に関する協議を主導したほか、UNODCを始めとする国際機関、関係各国などと連携して、開催準備を進めてきた。同会議では、全体テーマ「2030アジェンダの達成に向けた犯罪防止、刑事司法及び法の支配の推進」の下、犯罪防止・刑事司法分野の対策や国際協力の在り方に関する政治宣言が採択された。

また、UNODCへの資金拠出や日・ASEAN統合基金(JAIF)からの資金拠出を通じて、東南アジア諸国の法執行機関の訴追能力向上やサイバー犯罪対策に係る能力強化を支援している。

日本は2017年7月、テロを含む国際的な組織犯罪を一層効果的に防止し、これと戦うための協力を促進する国際的な法的枠組みを創設する国際組織犯罪防止条約(TOC条約)を締結し、同条約に基づく捜査共助などによる国際協力を推進している。

ウ 腐敗対策

日本は、贈収賄、公務員による財産の横領などの腐敗行為に対処するための措置や国際協力を規定した国連腐敗防止条約(UNCAC)の締約国として、同条約の効果的履行や腐敗の防止・撲滅のための国際協力の強化に向けた議論に積極的に参加している。2020年には、同条約の取組強化を目的とした「腐敗に関する特別総会」の実施が国連で採択され、2021年の開催に向けて、日本も各国と共に準備を進めている。条約に基づく国際協力に加え、日本は従来、UNODCへの拠出を通じて、開発途上国の腐敗対策当局による捜査・訴追能力の強化を目的とした研修などを実施している。

G20の枠組みでは、議長国サウジアラビアの下、G20で初となるG20腐敗対策閣僚会合(10月)がオンラインで開催され、日本からは、宇都隆史外務副大臣が出席し、前議長国としてスピーチを行った。その中で、日本としては、引き続きUNCACや経済開発協力機構(OECD)外国公務員贈賄防止条約などの既存の国際条約の着実な履行の推進や、G20における腐敗対策の国際協力への貢献を表明した。同会合で採択された「G20腐敗対策閣僚会合閣僚宣言」などの成果文書は、最終的にG20リヤド・サミット首脳宣言付属文書として公表された。

OECD贈賄作業部会は「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」の各締約国による履行状況の検証を通じて、外国公務員贈賄の防止に取り組んでおり、日本も積極的に参加している。さらに日本は、アジア開発銀行(ADB)とOECDが共同で推進する「ADB・OECDアジア太平洋腐敗対策イニシアティブ」を支援しており、同地域での腐敗対策向上にも貢献している。

(10月22日、東京)

エ マネーロンダリング(資金洗浄)・テロ資金供与対策

マネーロンダリングやテロ資金供与対策については、国際的な枠組みである金融活動作業部会(FATF)が、各国が実施すべき国際基準を策定し、その履行状況について相互審査を行っている。日本は、設立時からのメンバー国として、これらの議論に積極的に参加している。近年、FATFは、大量破壊兵器の拡散につながる資金供与の防止対策にも取り組んでおり、北朝鮮による不正な金融活動の根絶を求めるFATF声明を発出している。2019年から実施されているFATFの第4次対日相互審査では、官民連携の下、FATF審査団へ日本のマネーロンダリングやテロ資金供与対策についての説明を行った。

加えて、日本は、テロ資金供与防止条約の締約国としてテロ資金対策を行っているほか、国連安保理決議第1373号に基づき、また国連安保理タリバーン制裁委員会及び同ISIL及びアル・カーイダ制裁委員会の指定を受け、テロリストなどの資産凍結の措置を実施している。3月31日、安保理決議第1373号に基づき3団体に対して、またISIL及びアル・カーイダ制裁委員会が指定した、4個人及び5団体に対して資産凍結措置を行った。

さらに、日本は、マネーロンダリングやテロ資金の流れを遮断するための国際的な取組を支援するため、UNODCと連携し、バングラデシュ、モルディブ、パキスタンを含む南アジア地域に対して法整備支援を始めとする能力構築支援を行っている。

オ 人身取引対策・密入国対策

日本は、手口が一層巧妙化・潜在化する人身取引犯罪に効果的に対処するため、「人身取引対策行動計画2014」に基づき、国内体制を強化するとともに、開発途上国に対する支援にも積極的に取り組んでいる。例えば、2020年も、JICAを通じ、日本を含むアジア各国の関係者の人身取引対策(特に、予防、被害者保護・自立支援)に関する取組の相互理解及びより効果的な地域連携の促進を目的とする研修事業などを引き続き実施した。国際機関との連携としては、国際移住機関(IOM)への拠出を通じて2020年も継続して、日本で保護された外国人人身取引被害者の母国への安全な帰国支援及び帰国後に再被害に遭うことを防ぐための社会復帰支援事業を行うとともに、UNODCやUN Womenなどが実施する東南アジア諸国向けのプロジェクトに拠出し、法執行当局に対する研修などを実施した。

また、移民の密入国を防止すべく、主にASEAN諸国及びアフリカ諸国に対する支援事業を実施した。

日本は、人身取引議定書及び密入国議定書の締約国として、人身取引や移民の密入国対策のため、諸外国との連携を一層深化させている。

カ 不正薬物対策

日本は、UNODCと協力して、アジア太平洋地域における覚醒剤や危険ドラッグなどの合成薬物の調査・分析、空港や港湾での取締当局の貨物検査能力の向上支援を行い、国境を越えて拡散する不正薬物対策に取り組んでいる。また、世界最大の違法ケシ栽培地であるアフガニスタンに関しては、国境管理の強化や代替作物開発の促進及び周辺国と合同の麻薬取締官の能力強化のために、UNODCに対して約530万米ドルを拠出している。

(4)海洋

日本は、四方を海に囲まれて広大な排他的経済水域と長い海岸線に恵まれ、海上貿易と海洋資源の開発を通じて経済発展を遂げ、「自由で開かれ安定した海洋」を追求してきた海洋国家である。力ではなく、航行及び上空飛行の自由を始めとする法とルールが支配する海洋秩序に支えられた「自由で開かれ安定した海洋」は、日本だけではなく国際社会全体の平和と繁栄に不可欠であり、これを維持・発展させていくために、日本は、海上交通の安全確保や海洋安全保障協力の取組を推進してきている。こうした取組は、日本の経済的存立の基盤となる海洋権益を確保していくためにも重要である。

特に、日本は、重要なシーレーンが位置するインド太平洋地域の海洋秩序を強化することにより、地域に安定と繁栄をもたらすべく、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた取組を進めている。

ア 海洋の秩序

(ア)基本的な考え方

海洋をめぐっては、海洋権益の確保や安全保障の観点から各国の利害が衝突する事例が増えている。特に、アジアの海では、国家間の摩擦によって緊張が高まる事例が増えており、国際社会も重大な関心を持って注視している。このような中、2014年5月の第13回アジア安全保障会議(シャングリラ・ダイアローグ)(シンガポール)において、「海における法の支配の三原則」(226ページ 6(2)参照)を徹底していく必要があるとの認識を表明した。

日本は、G7や東アジア首脳会議(EAS)及びASEAN地域フォーラム(ARF)を含むASEAN関連の枠組み6などにおいて、「自由で開かれ安定した海洋」の重要性、海洋安全保障に関する日本の考え方、国際的な協力の重要性などについて積極的に発信している。例えば、11月に行われたEASにおいて、菅総理大臣は、ASEANが発表した「インド太平洋に関するASEANアウトルック(AOIP)」には、法の支配、開放性、自由、透明性、包摂性がASEANの行動原理として力強く謳(うた)われ、日本が推進する「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」と多くの本質的な共通点を有しており、日本はAOIPを全面的に支持していることを表明し、各国にも支持を呼びかけた。また、同月に行われた日・ASEAN首脳会議では、「インド太平洋に関するASEANアウトルック(AOIP)協力についての日・ASEAN首脳会議共同声明」を採択し、AOIPとFOIPが本質的な原則を共有していることを確認するとともに、海洋協力を含むAOIPの四つの重点分野7に沿って協力を進めていくことを確認した。

ASEAN関連の枠組みのうち、海洋分野に特化したものとして、ASEAN海洋フォーラム拡大会合(EAMF)及びARF海上安全保障会期間会合がある。12月にベトナムの主催により開催された第8回EAMFでは、日本の代表から、法の支配に基づく海洋秩序の重要性や自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた日本の取組などについて述べたほか、日本の有識者から、国連海洋法条約に基づく海洋における法の支配の重要性についてプレゼンテーションを行った。また、日本は、ARF海上安全保障会期間会合の公式行事としてワークショップを開催してきている(202ページ ウ(イ)参照)。

(イ)国連海洋法条約

海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約:UNCLOS)は、「海の憲法」とも呼ばれ、法の支配に基づく海洋秩序の根幹を成す条約である。同条約を根幹とした海洋秩序は、日本の海洋権益を確保し、国際社会全体における海洋に係る活動の円滑な実施の礎となるものである。このため、日本は、同条約の更なる普遍化と適切な実施の確保のために、締約国会合を含む関連国際機関での議論や海洋法秩序の安定に向けた知的発信に積極的に貢献している(226ページ 6(2)参照)。

(ウ)日本の海洋主権に対する挑戦(東シナ海をめぐる情勢)(17ページ 第1章1-1(2)及び52ページ 第2章2節3(1)イ(エ)参照)

東シナ海では、尖閣諸島周辺海域において、中国海警船舶による領海侵入事案が2020年も続いており、中国海警船舶による領海侵入時間や接続水域内での航行日数が過去最長を更新し、中国海警船舶による日本漁船への接近事案が繰り返し発生している。また、中国軍艦艇・航空機による活動も拡大・活発化している。加えて、排他的経済水域(EEZ)及び大陸棚の境界画定がいまだ行われていない海域では、中国による一方的な資源開発が継続している。さらに、近年、東シナ海を始めとする日本周辺海域において中国による日本の同意を得ない調査活動も見られた。このように東シナ海における中国の一方的な現状変更の試みが継続していることを踏まえ、日本としては日本の周辺海空域における動向を十分注視しながら、主張すべきは主張しつつ、引き続き、冷静かつ毅然と対応していくと同時に、東シナ海の平和と安定のため、米国を始めとする関係国との連携を進めていく。

(エ)地域の海洋秩序に対する挑戦(南シナ海をめぐる問題)(17ページ 第1章1-1(2)及び72ページ 第2章2節7(2)参照)

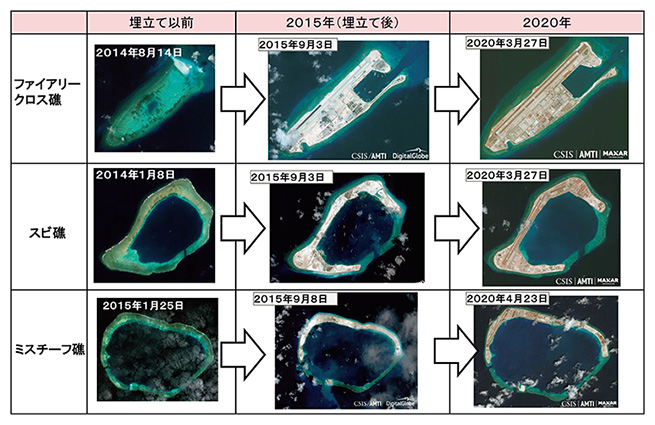

南シナ海では、中国は、「南沙区」や「西沙区」と呼ばれる新たな行政区の設置を発表し、また、埋め立てられた地形の一層の軍事化など、法の支配や開放性とは逆行する一方的な現状変更の試み、さらにはその既成事実化を一段と進めており、日本を含む国際社会は深刻な懸念を表明している。また、中国は度重なる軍事演習の実施やミサイルの発射など、地域の緊張を高める行動を継続している。日本は、これまで一貫して南シナ海における法の支配の貫徹を支持するとともに、航行及び上空飛行の自由並びにシーレーンの安全確保を重視してきており、南シナ海をめぐる問題の全ての当事者が、UNCLOSを始めとした国際法に基づく紛争の平和的解決に向け努力することの重要性を強調してきている。

南シナ海をめぐる問題は、地域の平和と安定に直結し、国際社会の正当な関心事項であるとともに、資源やエネルギーの多くを海上輸送に依存し、南シナ海を利用するステークホルダーである日本にとっても、重要な関心事項である。「自由で開かれ安定した海洋」の維持・発展に向け、国際社会の連携が重要である。この観点から、日本は、米国の「航行の自由」8作戦を支持する立場をとっている。

イ 海上交通の安全確保

日本は、アジアやアフリカでの海賊対策などの取組や各国との緊密な連携・協力を通じて、航行及び上空飛行の自由や海上交通の安全確保に積極的に貢献している。

(ア)アジアにおける海賊対策

国際商業会議所(ICC)国際海事局(IMB)の発表によれば、東南アジア海域における海賊などの事案の発生件数は、2019年は53件、2020年は62件となっている。近年、スールー海及びセレベス海において船員誘拐事案が発生し、同海域を航行する船舶の脅威となっている。

日本は、アジアの海賊などの事案対策における地域協力の促進のため、アジア海賊対策地域協力協定(ReCAAP)の策定を主導し、同協定は2006年に発効した。各締約国は、同協定に基づき、シンガポールに設置された情報共有センター(ReCAAP-ISC)を通じて、マラッカ・シンガポール海峡などにおける海賊などの事案に関する情報共有及び協力を進めており、日本は人的貢献(事務局長や事務局長補の派遣)及び財政的貢献によりReCAAP-ISCの活動を支援してきている。加えて、日本はアジアにおいて、沿岸国の海上法執行能力向上支援、監視能力向上支援といった取組を進めており、国際的にも高く評価されている。

(イ)ソマリア沖・アデン湾における海賊対策

IMBの発表によれば、ソマリア沖・アデン湾での海賊・武装強盗事案の発生件数は、ピーク時の2011年(237件)以降、減少傾向にあり、2018年には3件、2019年には0件、2020年には0件と低い水準で推移している。各国海軍などによる海上取締活動、各国商船による自衛措置の実施などの取組が行われているが、海賊を生み出す根本的原因はいまだ解決しておらず、また、この海域の海賊は依然として海賊行為を行う意図と能力を維持しており、予断を許さない状況である。

日本は、2009年から一度も中断することなくソマリア沖・アデン湾に海上自衛隊の護衛艦(海上保安官が同乗)やP-3C哨戒(しょうかい)機を派遣し、海賊対処行動を実施している。また、日本は、この海域の海賊を生み出す根本的原因の解決に向けて、ソマリアや周辺国の海上保安能力の向上やソマリアの安定に向けた支援といった多層的な取組を行っている。

日本は、国際海事機関(IMO)の設置した基金に1,553万米ドルを拠出し、イエメン、ケニアやタンザニアへの情報共有センターの設置や、ジブチにおける地域訓練センター(DRTC)9の建設を支援したほか、海賊訴追能力向上支援のための国際信託基金に450万米ドルを拠出し、ソマリアやその周辺国を支援している。さらに、ジブチ沿岸警備隊に対しては、2015年に巡視艇2隻を供与したほか、JICAの技術協力を通じて海上保安能力向上のための支援を継続的に実施している。そのほか、ソマリアの安定に向けて、日本は、2007年以降、基礎サービス改善支援、警察支援などによる治安向上への支援、職業訓練及び雇用創出などによる国内経済活性化の支援のため、総額5億米ドルを拠出している。

(ウ)ギニア湾における海賊対策

IMBの発表によれば、ギニア湾における海賊・武装強盗事案の発生件数は、2019年は64件、2020年は84件となっており、近年高い水準で推移している。その多くは沿岸国内の領海で発生しており、沿岸国の海上法執行能力の強化が課題となっている。日本は、国連開発計画(UNDP)やJICAによる研修を通じた沿岸国の能力構築支援を行っているほか、ギニア湾における海上犯罪対策の協力調整メカニズムである「G7++ギニア湾フレンズ・グループ」10の会合への参加を通じ、国際社会における議論に関与してきている。

ウ 海洋安全保障に関する協力

(ア)能力構築支援

日本は、外務省、防衛省・自衛隊及び海上保安庁などが連携し、海洋安全保障に関する各国の能力向上のために切れ目のない支援を行っている。2018年に閣議決定された海洋基本計画においても、同盟国・友好国・国際機関とも連携して、シーレーン沿岸国に対する能力構築支援など、装備・技術協力を含め、海洋における規律強化の取組を推進していくことが確認された。

外務省は、二国間のODAを活用した巡視船などの機材の供与、人材育成を通じ、開発途上国の法執行機関などの能力構築支援を行っている。また、国際機関との連携の例として、近年一層増加傾向にある多様な海上犯罪に対処するため、国連薬物・犯罪事務所(UNODC)の国際海洋犯罪プログラム(GMCP:Global Maritime Crime Programme)が実施する海上法執行能力強化プロジェクトに対し約300万米ドルを拠出し、対象国の海上犯罪対策に携わる実務家を対象に訓練やワークショップを実施した。

防衛省・自衛隊では、これまでにミャンマー、タイ、マレーシア、ベトナム、インドネシア、フィリピン及びスリランカに対し、海洋安全保障に関する能力構築支援を実施し、これにより、日本と戦略的利害を共有するパートナーとの協力関係を強化している。

海上保安庁では、インド太平洋沿岸国の海上保安機関に対する能力向上支援のため、専門的な知識や高度な技術を有する海上保安官や能力向上支援専従部門である海上保安庁モバイルコーポレーションチームを各国の海上保安機関に派遣しているほか、各国の海上保安機関の職員を日本に招へいし、研修を実施している。また、海上保安政策に関する修士レベルの教育を行う「海上保安政策プログラム」を開講し、アジア諸国の海上保安機関職員を受け入れ、高度の実務的・応用的知識、国際法・国際関係についての知識・事例研究、分析・提案能力、国際コミュニケーション能力を有する人材を育成している。

こうした能力構築支援を実施するに当たっては、上記の国際機関のほか、米国、オーストラリア、インド、英国、フランスを始めとする同志国とも緊密に連携を行っている。

(イ)海洋状況把握

海洋に関連する多様な情報を集約・共有し、海洋の状況を効果的かつ効率的に把握することは、「自由で開かれ安定した海洋」の実現のために不可欠である。日本は、こうした海洋状況把握(MDA)の取組において、国際的な連携を重視してきている。

近年、インド太平洋地域では、航行の安全に関わる事象や船舶情報などの海洋に関連する情報を集約・分析・共有するための情報共有センターの設置が進んでいる。日本は、シンガポールに所在するReCAAP-ISCに事務局長及び事務局長補を派遣しているほか、シンガポール海軍が設置した情報融合センター(IFC)やインド海軍が設置したインド洋地域情報融合センター(IFC-IOR)に連絡官を派遣している。なお、日印間では、2018年10月の日印首脳会談の際に署名された海軍種間実施取決めに基づき、当局間で情報交換が行われている。

また、日本は、ARF海上安全保障会期間会合の公式行事として、「MDAの国際連携に関するARFワークショップ」を開催している。2020年2月にベトナムとの共催により開催された第2回ワークショップでは、海賊、テロ、違法漁業などの海洋をめぐる課題への対処におけるMDAの活用や国内関係機関間の協力体制、国際連携の取組などについて活発な議論が行われた。

(5)サイバー

新型コロナが蔓延(まんえん)する中、テレワークやオンライン教育などが急速に普及しサイバー空間が経済社会の活動基盤として欠かせないものとなる一方で、サイバー攻撃の規模や影響は年々拡大しており、サイバーセキュリティは喫緊の課題である。

こうした状況を背景に、日本は、「法の支配の推進」、「信頼醸成措置の推進」及び「能力構築支援」を3本柱としてサイバー外交を推進してきている。

一つ目の「法の支配の推進」について、日本は、サイバー空間を利用した行為に対しても既存の国際法が適用されるとの立場から、国連におけるサイバーセキュリティに関する政府専門家会合(GGE)や国連オープン・エンド作業部会(OEWG)に積極的に参画し、国際法がどのように適用されるか及び国家が守るべき規範に関する議論に貢献している。例えば、6月に開催されたOEWGでは、日本を含む6か国が医療サービスと医療施設に対するサイバー攻撃に重大な懸念を表明し、医療サービスと医療施設を電力や水道分野と同様に重要インフラとしてサイバー攻撃から適切に保護すべきとの提案を行った。また12月に開催されたOEWGマルチステークホルダー会合では日本は国際法をテーマとしたセッションの共同議長として、学者、政府関係者、民間企業などを中心に多数の参加者を招いて議論を行い、サイバー空間における国際法の適用について理解を深めることに貢献した。

また、9月には、国家の行動に関する規範などを実践していくことに焦点を当てた定期的な会合の開催などを内容とする行動計画(Program of Action)の策定について共同提案国入りするなど、サイバー空間における規範などの実践にも積極的に取り組んでいる。

さらに、悪意のあるサイバー行為に対しては、関係各国と協働し、抑止のための取組を行っている。2018年12月には、中国を拠点とするAPT10といわれるグループからの民間企業、学術機関などを対象とした長期にわたる広範な攻撃を断固非難する外務報道官談話を発表した。また、2019年9月に行われた米国が主催したサイバーセキュリティに関する閣僚級会合では、サイバー空間における責任ある国家の行動の枠組みに反して行動する国家に責任を負わせるために協力するとの共同声明に日本も参加した。さらに、サイバー犯罪対策について、日本は、サイバー空間の利用に関する唯一の多数国間条約である「サイバー犯罪条約」(ブダペスト条約)のアジア地域初の締約国として、サイバー犯罪条約締約国会合や、より効果的な捜査共助実現のための追加議定書起草会合に積極的に参加し、特にアジア地域での条約締約国の拡大に努めている。

二つ目の「信頼醸成措置の推進」について、サイバー活動を発端とした不測の事態を防ぐためには、お互いの考え方について理解を深め、相互に信頼性を高めることが必要である。日本は従来14の国・地域との間で協議・対話を実施してきており、2020年は関係各国のサイバー関係者との主にオンラインでの意見交換を通じ、信頼醸成措置の取組を継続してきた。ASEAN地域フォーラム(ARF)の枠組みにおいても、共同議長国として、サイバーセキュリティに関する会期間会合での議論をリードしてきている。

三つ目の柱である「能力構築支援」について、サイバー空間の性質上、一部の国や地域における対処能力の不足が世界全体にとってのリスク要因となることから、開発途上国などへの能力構築支援は日本の安全を確保する上でも重要である。日本は、ASEAN諸国を中心にCSIRT11や関係行政機関・捜査機関の能力強化などの支援を行っている。例えば10月に第13回日・ASEANサイバーセキュリティ政策会議を東京においてオンラインで開催し、日・ASEANの各種の協力活動の進展と、今後、ASEAN地域におけるサイバーセキュリティ向上のために産官学連携を推進する新たな協力活動を行うことを確認した。

今後も日本政府全体で戦略的かつ効果的な支援の取組を進めていく。

(6)宇宙

近年、宇宙利用の多様化や宇宙活動国の増加に伴って宇宙空間の混雑化が進むとともに、衛星破壊実験や人工衛星同士の衝突などによりスペースデブリが増加するなど、宇宙空間の持続的かつ安定的な利用に対するリスクが増大している。

日本は、こうした状況に対応するため、宇宙状況把握や宇宙システムの機能保証の強化などに取り組むとともに、国際的なルール作りや国際宇宙協力、とりわけ同盟国たる米国との協力を含めた施策を実施している。

ア 宇宙空間における法の支配の実現

宇宙空間をめぐる環境の変化を踏まえ、国際社会では、宇宙活動に関する国際的なルール作りが様々な形で活発に議論されており、日本としても宇宙空間における法の支配を実現すべく、こうした議論に積極的に関与している。

国連宇宙空間平和利用委員会(COPUOS)は、国連総会の下に設置された常設委員会であり、民生宇宙活動に関する法的課題などが議論されている。COPUOS本委員会において2019年6月に採択された「宇宙活動の長期的持続可能性(LTS)ガイドライン」について、日本は今後設置される同ガイドラインの実施などを取り扱うワーキンググループにおける議論に積極的に貢献していく。さらに、COPUOS法律小委員会では、2020年及び2021年に日本人の宇宙法専門家が議長を務めるなど、人的な貢献も行っている。2月、日本は、COPUOSの事務局を務める国連宇宙部(UNOOSA)との間でスペースデブリ問題に関する共同声明に署名した。

国連総会第一委員会においては、11月、「宇宙空間における責任ある行動」について国際的な議論を求める決議案を日本や英国などが共同で提案し、150か国の支持を得て採択された。その後、12月、同決議案は国連総会本会議において164か国の支持を得て採択された。

宇宙空間における軍備競争の防止(PAROS)については、2017年の国連総会決議に基づく政府専門家会合が2018年1月及び2019年3月に日本を含む25か国の専門家が参加する形で開催された。

イ 各国との宇宙対話・協議

日本は、主要な宇宙活動国やアジア太平洋地域諸国を中心に、宇宙分野における対話・協議などを推進している。

米国との間では、8月に宇宙に関する包括的日米対話第7回会合(東京)を開催し、双方の宇宙政策に関する情報交換を行ったほか、民生分野及び安全保障分野を含む幅広いテーマについて包括的な意見交換を行い、その成果として共同声明を発出した。また、同会合に特別に参加したレイモンド米国宇宙軍作戦部長が、新型コロナの流行以降初めての外国要人として安倍総理大臣に表敬を行うなど、同会合は、日米宇宙協力に対するハイレベルのコミットメントを改めて示す機会となった。さらに、12月、日米両政府は、2023年度をめどに運用開始予定の日本の準天頂衛星システム「みちびき」の6号機及び7号機への米国の宇宙状況監視(SSA)センサーの搭載を含むホステッド・ペイロード(人工衛星へのミッション機器の相乗り)協力に関する書簡の交換を行った。

また、フランスとの間では、11月、第3回日仏包括的宇宙対話に向けた準備会合をオンラインで開催した。

多国間会合としては、11月に文部科学省及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)がシンガポール、ベトナム及びインドネシアの宇宙機関との共催により、「アジア・太平洋地域宇宙機関会議(APRSAF)オンライン2020」を開催し、宇宙ビジネスの拡大に向けた方策や、今後の持続可能な宇宙活動や社会課題への貢献について議論した。

ウ 宇宙科学・探査

平和的目的のための宇宙空間の探査及び利用の進歩は、全人類の共同の利益であり、外交的にも重要な意義を持つものである。12月、日本の小惑星探査機「はやぶさ2」は、小惑星「リュウグウ」のサンプルを地球に帰還させるミッションを成功させた。小惑星からのサンプルリターンとしては、2010年に帰還した初代「はやぶさ」に続く快挙であり、国際的な注目を集めた。宇宙技術は、広く人々に夢と希望を与えると同時に、一国の科学技術を象徴しており、宇宙科学・探査における成果は、日本の国際的なプレゼンスの向上にも役立っている。

日本は、2019年10月、米国提案による国際宇宙探査(アルテミス計画)への参画を決定した。その後、7月に文部科学大臣と米国航空宇宙局(NASA)長官が「月探査協力に関する文部科学省と米国航空宇宙局の共同宣言」に署名し、日米両国間の具体的な協力内容について発表した。また、10月には、日米を含む8か国が、アルテミス計画を念頭に、宇宙活動を促進する安全で透明性の高い環境を作り出すための諸原則に対する政治的コミットメントを示す「アルテミス合意」に署名し、また、12月には、アルテミス計画の一環である月周回有人拠点「ゲートウェイ」の構築に向けた協力のための了解覚書(MOU)を日米両国が締結した。

国際宇宙ステーション(ISS)は、15か国が参加する壮大なプロジェクトであり、宇宙における国際協力の象徴とも言える。ISS日本実験棟「きぼう」は超小型衛星の放出機能を有しており、宇宙分野における能力構築支援を目的として、数多くの新興国・開発途上国の衛星の放出にも利用されている。4月には、「きぼう」からの超小型衛星放出の機会を開発途上国に提供するJAXAとUNOOSAの協力枠組み「KiboCUBE」プログラムを通じて、グアテマラ初の衛星が放出された。また、次世代を担うアジア太平洋地域の学生に対する教育プログラムとして、6月から10月に「きぼうロボットプログラミング協議会(Kibo-RPC)」を新たに開催した。

エ 宇宙産業の海外展開

新興国を中心に拡大する海外商業宇宙市場の成長を取り込んでいくことは日本の宇宙産業にとって重要な課題である。日本は、関係府省庁が連携し、トップセールスや在外公館の活用などにより、官民一体となって日本の宇宙産業の海外展開に取り組んでいる。

7月、日本のH-IIAロケットによりアラブ首長国連邦(UAE)初の火星探査機「HOPE」が打ち上げられた。2016年に日本の企業が同探査機の打ち上げを受注した際には、内閣府、文部科学省及び経済産業省がUAE宇宙庁との間で協力覚書に署名し、UAE若手技術者の招へい、宇宙探査や宇宙工学の教育プログラムの実施、国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟の活用などの支援パッケージを組成するなど、官民一体となった取組を行った。その際に支援を受けたUAEの若手技術者は、その後、UAEの政府機関や宇宙産業で活躍しており、このような取組は中長期的な宇宙協力の強化にも貢献している。

オ 宇宙技術を活用した国際協力

宇宙空間は、地球全体の大気、陸域、海域を均一に観測することを可能とする特異な空間である。近年、気候変動、森林保全、水資源管理、防災、食料安全保障などの地球規模課題の解決において、宇宙技術に対する期待が高まる中、日本は、国際的に優位性を持つ宇宙技術を活用した国際協力を推進し、SDGsの達成などに向けて貢献している。

例えば、世界初の温室効果ガス観測専用の観測衛星「いぶき」は、10年以上、地球全体の温室効果ガスの濃度を把握しており、2019年に改良された「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」のガイドラインにおいては、各国の排出量の精度向上に衛星データを活用することが初めて記載され、「いぶき」の活用例も記載された。また、温室効果ガスの重要な吸収源である森林の保全のために開発された「JICA-JAXA熱帯林早期警戒システム(JJ-FAST)」は、陸域観測技術衛星「だいち2号」のデータを使い、世界77か国の森林変化の情報を無償で提供しており、違法伐採の取締りなどに活用されている。8月に発生したモーリシャス沖における油流出事故では、現地に派遣された日本の国際緊急援助隊を通じてモーリシャス政府に対し、「だいち2号」などが観測した画像を基に海上保安庁が分析した資料が提供された。

また、日本は、世界の降水状況を観測する衛星を複数活用した「衛星全球降水マップ(GSMaP)」を無償で提供しており、世界136の国や地域において、降水状況の把握や防災管理、農業などの多岐にわたる分野で利用されている。さらに、日本は、アジア太平洋地域の災害管理のため、災害発生時に衛星観測情報を無償提供する「センチネルアジア」の立上げを主導し、同プロジェクトは、これまでに28か国、300回以上の緊急観測要請に対応している。

(7)経済安全保障

軍事転用されうる革新的な民生技術が出現し、また自国の戦略的利益確保の観点から経済的依存関係を利用する動きが活発化するなどの近年の動向を背景に、これまで自由な経済活動として市場原理及び経済政策に委ねられてきた事象について、安全保障の観点から捉え直す必要が生じている(207ページ 特集参照)。このような取組は日本のみならず、他の主要国においても近年急速に進められている。

例えば、米国は、2017年に策定した国家安全保障戦略において、「経済安全保障は国家安全保障そのものである」とのトランプ大統領の言葉を引用し、自国のよって立つ価値を援護するとした上で、取り組むべき課題として「研究開発、技術、発明、革新の先導」や「国家安全保障技術革新基盤の促進及び保護」を挙げ、様々な取組を進めている。また、2020年10月に策定した「重要・新興技術国家戦略」では、同盟国・友好国との協力を通じて、国家安全保障に関わる科学技術人材の育成や研究開発投資の促進を図ると同時に、技術優位性を確保すべく、競争国による米国の知的財産窃取を防止し、適切な輸出管理や投資審査政策の運用を行うことなどが盛り込まれた。

欧州連合(EU)や英国、フランス、ドイツなどの欧州諸国も、安全保障政策の中で、自らの安全と繁栄のために、重要インフラなどの脆弱性を克服し、技術革新を支えていく必要があるとの認識を示している。10月には、欧州理事会においてEU軍民両用品目輸出管理規則の改正と研究者などを経由する無形技術移転への対策などを強化する方針が合意された。投資審査については、11月からEU共通投資審査制度の運用を開始し、機微技術や重要インフラに係る域外からの投資について、加盟国間の情報共有が強化された。また、EUは、研究及びイノベーションを助成するための枠組みである「Horizon 2020」において、2014年から2020年で総額約800億ユーロ(10兆円)を計上して、加盟国単独では困難な研究インフラ整備、ハイリスク共同研究、イノベーションによる社会課題解決などを支援してきた。

オーストラリアは、4月から外務・貿易省が「サイバー・重要技術国際関与戦略」を策定中であり、10月には首相府に重要技術政策調整室を設置することを決定した。12月に同国議会を通過し翌月に施行された「外資による資産取得及び企業買収法」の改正法では、機微な国家安全保障に係る土地又は事業への投資を対象に審査が厳格化され、国防・諜報(ちょうほう)などに供する物資・サービスを提供する事業者への投資や事業の立上げは、投資額にかかわらず政府への事前承認を求めることが義務化された。

中国は、2049年(建国100周年)までの社会主義現代化「強国」の完成を掲げ、「中国製造2025」などの戦略の下、明確な時間軸をもって、実体経済の強化とそれを支える先端技術の獲得・開発を進めている。2020年10月に党機関誌「求是」に掲載された習近平(しゅうきんぺい)国家主席による講話「国家中長期経済発展戦略の若干の重大な問題」では、4億人の中所得層を更に拡大しながら自律的な国内循環を確立し全世界の資源を引き付け、国際的な産業チェーンを中国との依存関係に引き付けていくこと、食糧と製造業などの実体経済においては自国第一主義を維持することなどを新たな発展戦略として表明した。こうした戦略を背景に、10月の中国共産党第19回中央委員会第5回総会(「五中全会」)では、内需主導の経済構造への転換を含め、経済の自己完結性を高めていく必要性や、外国の圧力に影響されないサプライチェーンの構築、科学技術などでの「自立」、「自強」、「国家経済の安全の確保」の強化などを強調した。また、中国は近年、サイバー・データ関連法や暗号法(1月施行)、輸出管理法(12月施行)などの国内法制度の整備も急速に進めている。

こうした各国の動向も念頭に、日本は、自らの存立・繁栄の確保のため、日米同盟を外交・安全保障の基軸としつつ、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の構築に主体的に取り組む観点からも、引き続き経済安全保障という新たな政策領域における取組を強化していく。

国際社会は、資本や労働力の国境を越えた移動の活発化とともに、貿易を通じた商品・サービスの取引や海外への投資の増大によって世界における経済的な結びつきが深まることを通じ、発展を遂げてきました。しかし、軍事転用され得る革新的な民生技術が出現し、また自国の戦略的利益確保の観点から経済的依存関係を利用する動きが活発化するなどの近年の動向を背景に、投資による企業買収を通じた企業秘密の取得、不透明な補助金に支えられた国有企業による市場支配、悪意あるサイバー活動を通じた知的財産の窃取などといった従来から存在した個別の事象が、国際的なパワーバランスを更に変化させ、国際秩序の在り方にも影響し得る時代が到来しています。

言い換えれば、国際社会における相対的な国力が変化し、各国間の経済的依存関係が複雑化する中で、これまで自由な経済活動として市場原理及び経済政策に委ねられてきた事象について、安全保障の観点から捉え直す必要が生じているといえます。このような時代においては、日本として、日米同盟を外交・安全保障の基軸としつつ、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の構築に主体的に取り組む観点から、経済安全保障という新たな政策領域における取組強化が必要不可欠です。

この取組を進めていく上での課題は多岐にわたります。例えば、技術の流出防止に係る取組には、従来の安全保障上重要な物品・技術の移転に関する輸出管理にとどまらず、企業買収を通じた機微技術の取得、研究活動や企業活動の国際化に伴う研究者などの移動、情報通信技術の高度化に伴うサイバー攻撃など、流出経路の多様化に対応した施策が求められます。

また、基盤インフラを含む特定の製品・サービスなどによる市場支配とそれへの社会的依存をめぐっては、規律のとれた補助金の履行確保・強化や、安全なICT(情報通信技術)サプライチェーンを支える原則の確立及び各国国内規制への反映促進など、市場支配を可能とする不公正な市場慣行の是正や社会的依存を回避・軽減するためのルール作りが求められます。

加えて、言うまでもなく、各種の取組は日本単独ではなく国際社会との連携の中で行われてこそ実効性が確保されますが、国際協調を進めるに当たっては、各国の産業構造や経済規模が異なる中で、安全保障上の利益と経済的利益、そして外交上の影響を総合的に比較衡量しながら、一つひとつの判断を慎重に行っていくことが求められます。

このような時代の要請を踏まえ、急速に変化する現下の国際環境の中、安全保障と経済政策の垣根を超え、既存の法制度の活用から時代に合った新たなルール作りまで、幅広い取組を総合的に、かつ、一貫した問題意識の下で、各省庁とも協力しつつ省庁横断的に取り進めるため、外務省は8月に、それまでの新安全保障課題政策室を発展的に改組する形で、経済安全保障政策室を設置しました。

1 AOIP:ASEAN Outlook on the Indo-Pacific

2 NAPSA:New Approach for Peace and Stability in Africa

3 「南スーダンにおける衝突の解決に関する再活性化された合意」

R-ARCSS:Revitalized Agreement on the Resolution of the Conflict in South Sudan

IGADが、2015年に発出された「南スーダンにおける衝突の解決に関する合意」の履行が停滞気味であったため、南スーダン関係者を集めて停戦の遵守などの履行スケジュールなどに合意したもの

4 IGAD:Inter Governmental Authority on Development

5 ギニアビサウ、中央アフリカ、リベリア、ブルンジの4か国

6 ASEAN10か国に加え、様々な国・地域・機関が参加する地域協力枠組み。東アジア首脳会議(EAS)やASEAN地域フォーラム(ARF)のほかに、ASEAN+3(日中韓)、アジア欧州会合(ASEM)などが挙げられる。

7 海洋協力、連結性、持続可能な開発目標、経済の4分野

8 米国政府は、「航行の自由」作戦は、航行及び上空飛行の自由その他の適法な海洋利用の権利を侵害し得る過剰な主張に対抗する活動であると説明している。「航行の自由」作戦の一例として、2020年1月25日、米海軍の沿海域戦闘艦「モントゴメリー」が南沙(スプラトリー)諸島の周辺を航行した。

9 DRTC:Djibouti Regional Training Centre

10 G7++(プラスプラス)ギニア湾フレンズ・グループ:G7に加え、非G7諸国及び国際機関などが参加

11 CSIRT:Computer Security Incident Response Team. コンピュータセキュリティインシデントに対処するための組織の総称