3 中国・モンゴルなど

(1)中国

ア 中国情勢

(ア)内政

当初、3月に予定されていた第13期全国人民代表大会(「全人代」)第3回会議は、新型コロナの影響を受けて延期となり、5月に開催された。新型コロナの影響が注目される中、李克強(りこくきょう)国務院総理は同会議での政府活動報告で、「武漢と湖北を守る戦いに断固として勝利し、決定的な成果をあげた」と述べた。10月26日から29日には、中国共産党第19期中央委員会第五回全体会議(「五中全会」)が開催され、「第14次5カ年計画(2021~2025年)と2035年までの長期目標に関する提案」が審議・採択された。また、習近平(しゅうきんぺい)国家主席を「党中央の核心」「全党の核心」と記述した上で、共産党指導と社会主義制度の優位性を改めて強調したほか、2020年を目標年とする「小康社会」(ややゆとりのある社会)の実現については「勝利は目前」と言及し、貧困脱却についても予定どおり年内に達成する自信を示した。12月には、習近平国家主席が「1億人近い貧困脱却を実現し、全世界が注目する重大な勝利を得た」と強調し、2020年を期限とする「貧困ゼロ」目標の達成を宣言した。

香港については、2019年以来続いていた大規模な抗議活動は、新型コロナの流行拡大に伴い減少した。一方、5月に全人代常務委員会が香港「国家安全維持法」を制定し、香港で適用するとの方針が議決された。これに対して、6月、日本も参加したG7外相声明においては、中国による決定は、香港基本法、及び、法的拘束力を有して国連に登録されている英中共同声明の諸原則の下での中国の国際的コミットメントと合致しないものであり、同法が香港における「一国二制度」の原則を損なうおそれがあるとして重大な懸念を表明した。しかし、国際社会及び香港市民の懸念にもかかわらず、同月30日、全人代常務委員会において、国家分裂罪、国家政権転覆罪、テロ活動罪、外国あるいは海外勢力と結託し国家安全に危害を加える罪の4種類の犯罪行為などについて定めた香港「国家安全維持法」が制定され、同日発効した。その後、同法に基づく香港の民主活動家やメディア関係者の逮捕が続いているほか、9月に予定されていた香港立法会選挙の延期、全人代常務委員会の決定に基づく香港立法会議員の資格喪失、これに抗議した民主派議員全員の辞職などがあり、香港情勢については日本を含め、国際社会から度々重大な懸念が示された。なお、在香港日本国総領事館、日本貿易振興機構(ジェトロ)香港事務所及び香港日本人商工会議所が、香港日本人商工会議正会員、香港日本料理店協会会員及び香港和僑会会員を対象に行ったアンケート調査「第5回香港を取り巻くビジネス環境にかかるアンケート調査」(10月19日)によると、全体の66.8%の企業が、香港「国家安全維持法」について「大いに懸念している」又は「懸念している」と回答した。

新疆(しんきょう)ウイグル自治区における人権状況についても国際社会の関心は引き続き高く、6月及び10月には、国連人権理事会及び国連総会第3委員会において、新疆ウイグル自治区及び香港の人権状況に深刻な懸念を表明し、同自治区については、国連人権高等弁務官による意味のあるアクセスの確保を要求する共同ステートメントが読み上げられ、日本はいずれのステートメントにもアジアから唯一の参加国として参加した。日本としては、新疆ウイグル自治区の人権状況について深刻に懸念しており、国際社会における普遍的価値である自由、基本的人権の尊重、法の支配が中国においても保障されることが重要と考えている。こうした立場を含め国際社会からの関心、懸念が高まっている新疆ウイグル自治区の人権状況について、2020年11月に王毅国務委員兼外交部長が来日した際も含め、中国政府が透明性のある説明をするようあらゆるレベルで働きかけている。

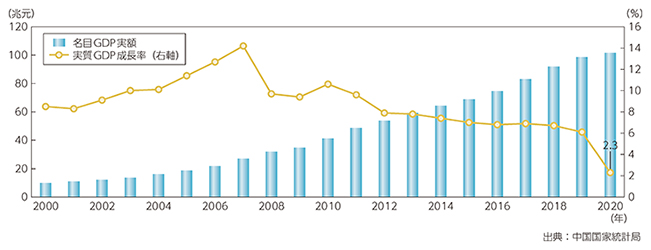

(イ)経済

新型コロナの感染拡大により、2020年第1四半期の実質GDP成長率は前年同期比6.8%減と四半期統計が遡れる1992年以来で初のマイナス成長となった。また、1月から3月までの生産、投資、消費はいずれも四半期では初のマイナス成長となり、さらに国外の需要減により輸出が大幅減となるなど、新型コロナは中国経済に深刻な影響を与えた。その後、中国政府は、アプリなどを通じた行動履歴の把握などを通じて、新型コロナの感染を抑制するとともに早期の経済再開を呼びかけ、生産や投資、輸出が牽引する形で、経済の回復が進み、2020年の実質GDP成長率は、2.3%増とプラス成長となった。

5月に開催された第13期全人代では、李克強国務院総理は2020年の発展主要目標に、雇用の安定や貧困脱却、産業の高度化、内需拡大などを掲げた。一方で、新型コロナ及び経済・貿易の不確定性があり、中国の発展が予測困難な影響に直面しているとして、経済成長率目標は提示しなかった。

10月に開催された中国共産党第19期五中全会では、2021年から2025年までの第14次5カ年計画及び2035年までの長期目標に対する提案を発表したほか、内需主導の経済構造への転換を含め、経済の自己完結性を高めていく必要性や、外国の圧力に影響されないサプライチェーンの構築、科学技術などでの「自立」、「自強」、「国家経済の安全の確保」の強化などを強調した。同提案は、2021年3月に開催される全人代第4回会議において、第14次五カ年計画及び2035年までの長期目標としてより具体的に制定された。

なお、この提案の起草過程において、習近平総書記は4月に内部会議で「国家中長期経済発展戦略の若干の重大な問題」と題する講話を行い、4億人の中所得者層を更に拡大しながら自律的な国内循環を確立し、全世界の資源を引き付け、国際的な産業チェーンを中国との依存関係に引き付けていくこと、製造業などの実体経済においては自国第一主義を維持することなどを新たな発展戦略として表明した(この講話は10月、党機関誌「求是」に掲載された。)。

対外経済政策については、引き続き対外開放を継続していく方針を示した。11月には、第3回中国国際輸入博覧会を開催したほか、経済連携においては東アジア地域包括的経済連携(RCEP)協定に署名するとともに、12月末には中国・EU投資協定の大筋合意に至った。また環太平洋パートナーシップ協定(TPP11協定)についても、11月のAPEC首脳会議において習近平国家主席が参加を「積極的に検討する」と表明した。

12月に開催された中央経済工作会議では、2020年は新中国の歴史上極めて特殊な1年だったが、中国は経済のプラス成長を実現した世界で唯一の国であるとし、第13次五カ年計画の主要目標任務はまもなく完成され、小康社会の全面的完成の達成は目前にあるとした。また、2021年の経済政策の重点任務として、①戦略的な科学技術力の強化、②産業政策(産業チェーン、サプライチェーンのコントロール強化など)、③内需拡大、④改革開放(TPP11協定への加入の積極的な検討など)、⑤農業・食糧政策、⑥競争政策(独占禁止強化と資本の無秩序な拡大防止など)、⑦住宅政策、⑧環境政策(二酸化炭素(CO2)排出のピークアウト・炭素中立達成の具体策など)を掲げた。

安定的に党・政権を運営するためには、一定の経済成長を確保しつつ国内外の各種課題に対応する必要があり、今後の経済財政政策の動向が注目される。

(ウ)新型コロナへの対応

2019年末以降、中国から世界に拡大した新型コロナについては、中国は2019年12月31日にWHO北京事務所に原因不明の肺炎について報告し、2020年1月3日に44人が原因不明の肺炎になっていることを追加報告した。1月16日には累計感染者数は41人と発表している。なお、1月3日には原因不明の肺炎が流行していることをSNS上で発信した武漢の医師が武漢市警察当局により処分された。

習近平国家主席は、1月20日に新型コロナの蔓延(まんえん)状況を断固として食い止めることを指示した。また同日、鐘南山(しょうなんざん)医療予防専門家チーム長はテレビ取材において「人から人への感染の現象が生じていると言える」と発言した。その後、中国政府が発表する累計感染者数は、1月20日に291人、同月31日には11,791人となった。

中国政府は1月23日に武漢市を都市封鎖する措置をとった。一方、武漢市の市長は同月26日、既に500万人以上が武漢を離れたとも発言している(武漢市の人口は約1,100万人)。

習近平国家主席は1月25日に「感染症工作指導グループ」を設置し、翌26日に初めての会議が開催され、感染対策を本格化した。27日には全ての海外団体旅行を中止する指示を発出した。28日にテドロスWHO事務局長が訪中し、習近平国家主席と会見、30日にWHOは「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」(PHEIC)を発出した。中国国内の感染は3月には8万人を超えたが、3月中旬頃から感染拡大が落ち着き始めた。3月10日に習近平国家主席が武漢市を訪問し、同月12日に中国衛生当局が中国での感染ピークは既に過ぎたと発表、18日には国内での新規感染例が初めてゼロとなった。

(エ)外交

2020年、新型コロナが中国から世界に広がる中、中国は3月以降対外支援を積極的に展開している。6月、中国国務院新聞弁公室は、初めての新型コロナに関する白書「新型コロナウイルスと闘う中国の行動」を発表した。5月31日までに27か国に医療専門家チームを派遣し、150か国及び四つの国際機関にマスクや防護服、呼吸器など医療物資を提供したと言及した。また国内のワクチン開発を積極的に推進し、ワクチン生産体制の整備も着々と進めた。5月のWHO年次総会において、習近平国家主席はワクチンの実用化後、ワクチンを「世界の公共財」とすると表明した。また、中国は東南アジアやアフリカなどに対して中国製ワクチンの提供を約束するなど、積極的に外交に活用している。

米中間では、2019年に続き、通商問題や先端技術をめぐる競争、3月以降には新型コロナ対応など様々な分野で厳しく対峙し、それは政治、外交、軍事・安全保障、メディア、教育など多方面にも及び、相手国への非難や制裁が頻発した。米国連邦議会では、6月に「ウイグル人権政策法」、7月に「香港自治法」が成立するなど中国に対する厳しい制裁を含む対応を求める声が高まったほか、安全保障上の懸念などを理由に、多くの中国企業に対して規制が強化された。また、米国が7月末にスパイ活動と知財窃取の拠点であるとして、ヒューストンにある中国総領事館を閉鎖させると、これに対抗して中国も成都にある米国総領事館を閉鎖させた。さらに、2021年1月には、米国は、新疆ウイグル自治区における人権状況を「ジェノサイド(集団殺害)」と判断した。また、2021年3月、米国、EU、英国、カナダは新疆ウイグル自治区の人権侵害を理由に制裁措置を発表した。これに対し、中国は米国、EU、英国、カナダに対し、対抗措置を発表した。世界第1位、第2位の経済大国である米中両国間で安定的な関係が構築されることは、日本のみならず、国際社会全体に関わる問題であることから、引き続き今後の動向が注目される。

(オ)軍事・安保

中国の国防費は過去30年間で約44倍に増加しているが、予算の内訳、増額の意図については十分明らかにされていない。こうした中、核・ミサイル戦力や海・空軍戦力を中心として、軍事力は広範かつ急速に強化・近代化されており、宇宙・サイバー・電磁波といった新たな領域における優勢の確保も重視している。中国による透明性を欠いた軍事力の拡大や、東シナ海・南シナ海における一方的な現状変更の試み及び軍事活動の拡大・活発化は、日本を含む地域と国際社会の安全保障上の強い懸念となっている。中国は、国連平和維持活動(PKO)のほか、各種人道支援、災害救援活動などにおいては、継続的に積極的な姿勢をとっている。

習近平国家主席は、第19回党大会(2017年)で、今世紀半ばまでに中国軍を世界一流の軍隊にすると述べた。また、2020年10月に発表された第19期党中央委員会五中全会コミュニケでは、「2027年の建軍100周年の奮闘目標の実現を確保する」との新たな目標が示された。近年、中国は、政治面、経済面に加え、軍事面でも国際社会で大きな影響力を有するに至っている。中国に対する疑念を払拭するためにも、具体的かつ正確な情報開示などを通じて、中国が国防政策や軍事力の透明性を高めていくことが強く望まれる。日本としては、日中安保対話などの対話や交流の枠組みを通じて、日中間の相互信頼関係を増進させながら、関係国と連携しつつ、透明性の向上について働きかけるとともに、法の支配に基づく国際秩序に中国が積極的に関与していくよう促していく考えである。

イ 日中関係

(ア)二国間関係一般

東シナ海を隔てた隣国である中国との関係は、日本にとって最も重要な二国間関係の一つであり、両国は緊密な経済関係や人的・文化的交流を有している。安定した日中関係は、両国のみならず地域及び国際社会のために重要である。同時に、中国との間には、様々な懸案が存在しているが、引き続き首脳会談や外相会談などのハイレベルの機会を活用して、主張すべきはしっかりと主張し、中国側の具体的な行動を強く求めていくことが重要である。なお、2019年6月の日中首脳会談で安倍総理大臣から招請した習近平国家主席の国賓訪日については、日中両政府はまずは新型コロナの収束に専念すべきであり、今は具体的な日程調整をする段階にはない。

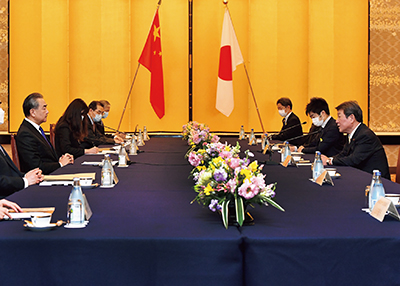

2020年は、新型コロナの感染拡大の影響により、要人往来が大きく減少したものの、そのような中でも、電話会談などを通じて首脳間を含むハイレベルでの意思疎通が継続的に行われ、新型コロナ対応について連携を強化するとともに、二国間関係から地域・国際情勢に至る幅広い議題について、意見交換を積み重ねた。

新型コロナについては、1月26日に日中外相電話会談、2月15日のミュンヘン安全保障会議の際に日中外相会談、2月26日に日中外相電話会談を実施したほか、同月28日に楊潔篪(ようけつち)中国共産党中央政治局委員が訪日した際にも、新型コロナの感染拡大の防止に向けた協力を確認するなど、中国国内における感染拡大の防止や邦人保護の観点から緊密に連携した。また、1月26日の日中外相電話会談などを踏まえ、湖北省に在留し、帰国を希望していた邦人の帰国のために武漢空港に派遣した計5便のチャーター機を利用して、日本から届けていた手袋約9万双、ゴーグル約4万1,000個、防護服約4万着、除菌関連グッズ約2,000個などの支援物資について、中国側から謝意の表明があった。4月21日及び7月29日にも、茂木外務大臣は、王毅(おうき)国務委員兼外交部長との間で、新型コロナへの対応などについて電話会談を行った。会談では新型コロナに関して、引き続き、自由・透明・迅速な形での情報・教訓・知見の共有、国際的な公衆衛生対策への協力などを含め、両国が外交当局間を含む様々なルートで引き続き連携していくことを確認した。加えて、7月の電話会談において、両外相は、往来の再開に向けた調整をできるだけ早期に行っていくことを確認した。

(2月15日、ドイツ・ミュンヘン)

9月25日、菅総理大臣と習近平国家主席との間で、初めての日中首脳電話会談が実現した。菅総理大臣から、日中の安定した関係は、両国のみならず地域及び国際社会のために極めて重要であり、共に責任を果たしていきたいと述べた。両首脳は、新型コロナに関して、引き続き、両国が様々なルートで連携していくこと、及び、ビジネス関係者の往来再開の早期実現に向け、引き続き協議を行っていくことを確認した。また、二国間の懸案事項に加え地域・国際社会の課題についても議論が及び、この中で、菅総理大臣から、尖閣諸島周辺海域を含む東シナ海情勢について改めて提起し、地域・国際社会の関心が高い課題についても、今後、しっかり議論していきたいとを伝えた。

新型コロナの感染拡大により日中の要人往来は中断していたが、11月24日に王毅国務委員兼外交部長が訪日し、菅政権発足後初のハイレベルでの対面での会談を行った。茂木外務大臣は王毅国務委員兼外交部長との間で一対一での会談を含め合計3時間以上にわたって日中外相会談を行い、日中関係の方向性、二国間関係における互いの関心事項、北朝鮮を含む地域情勢、気候変動や貿易・投資などの国際社会が直面する課題について率直な意見交換を行った。その中で茂木外務大臣からは、尖閣諸島周辺海域を含む東シナ海情勢、日本産食品の輸入規制や邦人拘束などの二国間の問題に加えて、南シナ海、香港情勢、新疆ウイグル問題などについても、日本の立場を明確に伝え、中国側の具体的な行動を強く求めるとともに、中国が地域・国際社会の諸課題に責任を果たしていくべきであるとの日本の立場・考え方をしっかり伝えた。特に尖閣諸島については、中国による過去最長となる領海侵入や接続水域内の航行、日本漁船への接近などの個別の事案も取り上げながら、日本の強い懸念を伝え、中国側がこうした行動をとらないよう強く申し入れた。

11月25日には、菅総理大臣が王毅国務委員兼外交部長による表敬を受けた。菅総理大臣からは、尖閣諸島周辺海域などの東シナ海を始めとする海洋・安全保障問題や日本産食品に対する輸入規制の早期撤廃、さらに日本産牛肉の輸出再開や精米の輸出拡大の実現について、中国側の前向きな対応を改めて強く求めた。また、香港情勢に関して菅総理大臣から日本側の懸念を伝達したほか、拉致問題を含む北朝鮮への対応についても協力を求めた。

このほか、外交当局間では、2020年の交流・協力の年間計画の作成に関する覚書に基づき、日中戦略対話(1月)、日中政策企画協議(9月、オンライン形式)など、日中間の実務的な対話が進められた。また、12月14日に岸防衛大臣と魏鳳和(ぎほうわ)中国国務委員兼国防部長とのテレビ会談、同月15日には大島理森(ただもり)衆議院議長と栗戦書(りつせんしょ)全国人民代表大会常務委員会委員長との間でテレビ会談が行われた。

安定した日中関係は地域及び国際社会の平和、安定、繁栄にとって重要であり、日中両国が共に責任ある大国として、地域・国際社会の諸課題に取り組み、貢献していくことが日中関係の更なる強化につながる。今後も首脳間を含むハイレベルで緊密に連携を行い、中国との安定的な関係を構築していく。

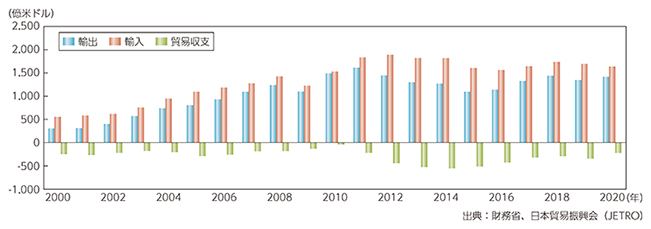

(イ)日中経済関係

日中間の貿易・投資などの経済関係は、非常に緊密である。それゆえに、中国における新型コロナの拡大、武漢の2か月半に及ぶ都市封鎖は日中経済に大きな影響を与えた。特に、医療物資、自動車部品などは中国を製造拠点としているものも多く、日本国内でのマスクなどの医療物資の不足や自動車の減産などにもつながった。また、新型コロナの世界的な拡大により、日中間のビジネス関係者の往来も大きく制約されることとなった。

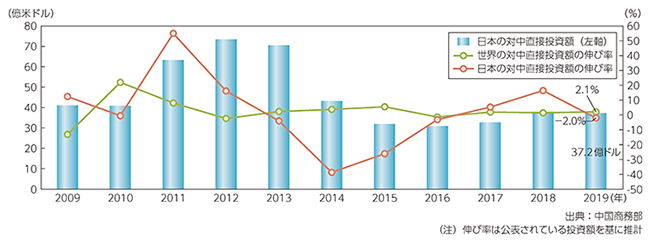

こうした中でも、日中間の経済活動は持続し、2020年の貿易総額(香港を除く。)は、約3,048億米ドルであり(前年比0.3%増)、中国は、日本にとって14年連続で最大の貿易相手国となった。また、日本の対中直接投資は、中国側統計によると、2019年は約37億2,000万米ドル(前年比2.0%減(投資額公表値を基に推計)、2020年の数値は未公表(2021年3月現在))と、中国にとって国として第3位(第1位はシンガポール、第2位は韓国、第4位は米国)の規模となっている。

日中間の経済対話については、11月に日中経済パートナーシップ協議がオンライン形式で開催され、両国経済の現状、人的往来・観光、医療・ヘルスケア、環境・省エネ、農産品貿易などを含む日中間の今後の課題・協力や、開発・資金協力や債務問題、WTOやRCEPなどの貿易・投資分野を含む多国間の課題・協力について幅広く意見交換を行った。日本側からは、特に知的財産の保護、産業補助金や強制技術移転、サイバー・データ関連規定、輸出管理法を含め、日本企業の正当なビジネス活動や公平な競争条件の確保につき中国側に提起したほか、日本産食品に対する輸入規制措置の撤廃を改めて強く求めた。

同月に東京で行われた日中外相会談では、経済分野に関し、農産品貿易、人的往来・観光、環境・省エネなど、双方の関心や方向性が一致している分野において協力を共に進めていくことで一致した。また、茂木外務大臣からは、日本企業のビジネス活動を守り、公平な競争条件を確保することを改めて要請した。そのほか、民間レベルの経済交流としては、12月に日中企業家及び元政府高官対話(日中CEO等サミット)がオンライン形式で開催された。

(ウ)両国民間の相互理解の増進

新型コロナに関する水際対策として、日本政府は2月から、湖北省、浙江(せっこう)省及び中国全土を順次上陸拒否対象に指定した。中国も3月から日本に対する査証免除措置を停止した。この結果、日中間の人的往来は大幅に落ち込み、中国からの訪日者数は過去最高を記録した2019年の約959万人から、2020年は約107万人(日本政府観光局(JNTO)暫定値)となった。日本政府は、11月1日から中国に対する上陸拒否対象の指定を解除し、また同月30日からビジネストラックとレジデンストラックの運用が開始された(2ページ 巻頭特集参照)。人的往来の再開は、日中経済の再活性化に資するとともに、相互理解の促進にもつながることが期待される。

2020年は、「日中文化・スポーツ交流推進年」であり、その趣旨にふさわしい行事の募集・認定を行い、交流の強化を後押しした。新型コロナの影響を受けて日中双方で関連行事の延期や中止が相次ぐも、オンラインなどの形式を含め、感染防止対策をしっかり講じた上で、計51件の行事が実施された。また、青少年招へい事業である「JENESYS2019」に参加した日中の青少年達がオンライン形式で交流し、思い出話に花を咲かせつつ、様々なテーマについて意見交換を活発に行うなど、新型コロナ流行下においても新たな交流の在り方を模索しつつ、日中の青少年交流を継続した。

11月に行われた日中外相会談では、双方は、2021年夏の2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会、2022年冬の北京オリンピック・パラリンピック競技大会の成功のために協力していくことを確認し、また、2022年に日中国交正常化50周年を迎えることも念頭に、両国の交流促進についても議論し、中長期的な両国関係の発展のため、青少年交流を後押ししていくことを確認した。

四川省8大学の日本語学科1年生が参加(6月14日)

(エ)個別の懸案事項

東シナ海では、尖閣諸島周辺海域における中国海警船舶による領海侵入が継続しており、また、中国軍も当該海空域での活動を質・量とも急速に拡大・活発化させている。

尖閣諸島は、歴史的にも国際法上も日本固有の領土であり、現に日本はこれを有効に支配している。したがって、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。日本が1895年に国際法上正当な手段で尖閣諸島を日本の領土に編入してから、東シナ海に石油埋蔵の可能性が指摘され、尖閣諸島に対する注目が集まった1970年代に至るまで、中国は、日本による尖閣諸島の領有に対し、何ら異議を唱えてこなかった。中国側は、それまで異議を唱えてこなかったことについて、何ら説明を行っていない23。

尖閣諸島周辺海域における中国海警船舶による領海侵入が依然として継続しており、その回数は2020年の1年間で24回に上った(2019年の領海侵入回数は32回、2018年は19回)。5月、7月、8月、10月、11月及び12月には、中国海警船舶が尖閣諸島の日本の領海に侵入し、当該海域において航行中の日本漁船に接近しようとする動きを見せる事案が発生した。10月の事案においては領海侵入時間が過去最長となる57時間以上となった。また、4月から8月にかけて、接続水域内での連続航行日数は過去最高の111日を記録し、2020年の接続水域内での航行日数も過去最多となる333日となるなど情勢は厳しさを増している。尖閣諸島周辺の我が国領海で独自の主張をする中国海警船舶の活動は、そもそも国際法違反であり、外交ルートを通じ、厳重な抗議と退去要求を繰り返し実施してきている。引き続き、日本の領土・領海・領空を断固として守り抜くとの決意の下、冷静かつ毅然(きぜん)と対応していく。

6月、人民武装警察の権限や任務を規定する「中国人民武装警察法」が改正され、同法において、「海上権益擁護法執行」が武装警察の任務として明記された。また、11月には中国海警局の海上権益擁護法執行の任務などを規定する「中国海警法」の草案が公表され、2021年1月に同法が全人代常務委員会において可決、翌2月に施行されるなど、中国の海上権益擁護のための法整備が進んでいる。中国海警法については、曖昧な適用海域や武器使用権限など、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含んでおり、そうした中で、中国海警法により日本を含む関係国の正当な権益を損なうことがあってはならないと考えており、こうした日本の深刻な懸念を、中国側に対し、引き続きしっかり伝えていく。

加えて、中国軍の艦艇・航空機による日本周辺海空域での活動も活発化している。2018年1月には、尖閣諸島周辺の日本の接続水域を潜没潜水艦及び水上艦艇が航行した。これに対し外交ルートを通じ、重大な懸念を表明して厳重に抗議し、再発防止を強く求めた。また、航空機の活動についても引き続き活発であり、2012年秋以降、航空自衛隊による中国軍機に対する緊急発進の回数は高い水準で推移している。このような最近の中国軍の活動全般に対して、日本としては外交ルートを通じ提起してきている。

詳細は、https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/higashi_shina/tachiba.html参照

また、東シナ海における日中間の排他的経済水域(EEZ)及び大陸棚の境界が未画定である中で、中国側の一方的な資源開発は続いている。政府は、日中の地理的中間線の中国側で、2013年6月から2016年5月にかけて新たに12基、それ以前から確認してきたものを含めると合計16基の構造物を確認している。このような一方的な開発行為は極めて遺憾であり、日本としては、中国側による関連の動向を把握するたびに、中国側に対して、一方的な開発行為を中止するとともに、東シナ海資源開発に関する日中間の協力についての「2008年合意」の実施に関する交渉再開に早期に応じるよう強く求めてきている。なお、2019年6月に行われた安倍総理大臣と習近平国家主席との首脳会談においては、両首脳は資源開発に関する「2008年合意」を推進・実施し、東シナ海を「平和・協力・友好の海」とするとの目標を実現することで一致している。

さらに近年、東シナ海を始めとする日本周辺海域において、中国による日本の同意を得ない調査活動も見られ、日中両国は、これらの懸案を適切に処理すべく、関係部局間の対話・交流の取組を進めている。2018年5月の李克強国務院総理訪日時に妥結し、同年6月に運用開始した日中防衛当局間の「海空連絡メカニズム」は、両国の相互理解の増進及び不測の衝突を回避・防止する上で大きな意義を有するものであり、「日中防衛当局間のホットライン」の早期開設に向けて調整を加速していく考えである。また、2018年10月の安倍総理大臣訪中時に署名された日中海上捜索・救助(SAR)協定により海上捜索救助分野における日中協力に関する法的枠組みが構築され、これまで以上に円滑かつ効率的な捜索救助活動が可能となることが期待される。

日中首脳会談を含む累次の機会に日本側から述べているように、東シナ海の安定なくして日中関係の真の改善はない。2021年2月に開催した第12回日中高級事務レベル海洋協議を始めとする関係部局間の協議を通じ、両国の関係者が直接顔を合わせ、率直に意見交換を行うことは、信頼醸成及び協力強化の観点から極めて有意義である。日本政府としては、中国との間で関係改善を進めつつ、個別の懸案に係る日本の立場をしっかりと主張すると同時に、一つひとつ対話を積み重ね、東シナ海を「平和・協力・友好の海」とすべく、引き続き意思疎通を強化していく。

日本政府は、化学兵器禁止条約に基づき、中国における旧日本軍の遺棄化学兵器の廃棄処理事業に着実に取り組んできている。2020年は、新型コロナの影響下においても、中国各地における遺棄化学兵器の現地調査、発掘・回収並びに吉林省敦化(とんか)市ハルバ嶺地区及び黒竜江(こくりゅうこう)省ハルビンでの廃棄処理を進め、また、砲弾輸送などの事業を実施した(12月現在の遺棄化学兵器廃棄数は累計約5万8,000発)。

邦人拘束事案については、日本政府として、これまで首脳会談など、日中間の様々な機会に早期解放に向けて働きかけを行ってきている。2019年9月に拘束された邦人1名は同年11月に解放された。その後も、あらゆるレベル・機会を通じて、法施行及び司法プロセスにおける透明性、邦人の権利の適切な保護、公正公平の確保並びに人道的取扱いを、引き続き中国政府に対して強く求めてきており、2020年11月の茂木外務大臣と王毅国務委員兼外交部長との日中外相会談においても茂木外務大臣から、中国側に前向きな対応を改めて強く要請した。

中国政府による日本産食品・農産物に対する輸入規制については、2月の日中外相会談を始め、7月の日中外相における電話会談、11月の日中外相会談や王毅国務委員兼外交部長による菅総理大臣表敬など、あらゆる機会を通じて、中国側に対して日本産食品輸入規制の早期撤廃を働きかけてきた。特に11月の日中外相会談では、2021年3月に東日本大震災から10年目の節目を迎えることも踏まえ、輸入規制の早期撤廃を改めて強く求めた。これらの働きかけの結果、同会談では、王毅国務委員兼外交部長との間で、この問題の解決に向けた協議を加速することで合意し、「日中農水産物貿易協力メカニズム」を立ち上げることで一致した。

日本海大和堆周辺水域において、中国漁船による違法操業が数多く確認されたことから、中国に対して、日本側の懸念や漁業者への指導などの対策強化を含む実効的措置をとるよう繰り返し強く申し入れを行ってきた。また、11月の日中外相会談の場でも、茂木外務大臣から王毅国務委員兼外交部長に強く要請した。

(2)台湾

ア 内政

2020年1月の総統選挙において歴代最多得票で再選した蔡英文(さいえいぶん)総統が5月20日に再任した(副総統は頼清徳(らいせいとく)前行政院長)。総統就任式において蔡英文総統は、新型コロナ対策に対する市民の協力に感謝しつつ、2020年1月以降台湾は(1)民主選挙及び(2)新型コロナ対策の成果で国際社会を驚かせたことを強調した。実際、新型コロナ対策として、感染地域からの入域制限の迅速な実施や最新の情報処理、IT技術も駆使したマスクの安定供給などを実施しており、国際的に見ても感染が相当抑制されている。また、今後4年の方向性として、(1)産業発展、(2)社会の安定、(3)安全保障、(4)民主の深化を提示した。

最大野党の国民党は、3月、総統選挙敗北で引責辞任した呉敦義(ごとんぎ)前主席の後任を選ぶ補欠選挙で江啓臣(こうけいしん)氏を国民党主席に選出した。

台湾経済は、5G通信設備などの輸出好調を受け、新型コロナの影響から立ち直りを見せており、2020年における実質GDP成長率は、前年比2.98%(速報値)増となった。

イ 両岸関係・外交

2016年の蔡英文政権発足以降、中台間の公式ルート(中国側:国務院台湾事務弁公室・海峡両岸関係協会、台湾側:行政院大陸委員会・海峡交流基金会)による直接のやり取りは中断していると見られる。このような中、2019年1月、習近平国家主席は重要講話を発表し、「一国二制度」による両岸統一を呼びかけた一方、蔡英文総統は、絶対的多数の台湾住民は「一国二制度」を受け入れられないなどと表明した。

台湾は、2009年から2016年には世界保健機関(WHO)総会にオブザーバー参加していたが、2017年以降は参加できていないほか、国際民間航空機関(ICAO)を始め他の国際機関の総会などにも参加できていない。なお、技術・専門家会合についても一部を除き参加できていない(WHOにおける2020年新型コロナに関する専門家会合には台湾も参加)。

日本は、従来、国際保健課題への対応に当たっては、地理的空白を生じさせるべきではないと考え、特に、今回のような全世界に甚大な影響を与える感染症に対しては、自由・透明・迅速な形で各国及び地域の情報や知見が広く共有されることが重要であると認識しており、これらの観点から台湾のWHO総会へのオブザーバー参加をこれまでも一貫して支持してきている。

2016年のサントメ・プリンシペ、2017年のパナマ、2018年のドミニカ共和国、ブルキナファソ及びエルサルバドルに続き、2019年9月にはソロモン諸島及びキリバスが、台湾と断交するとともに中国との外交関係を開設・回復した結果、台湾と外交関係を有する国は15か国となっている(蔡政権発足後、7か国が台湾と断交)。

ウ 日台関係

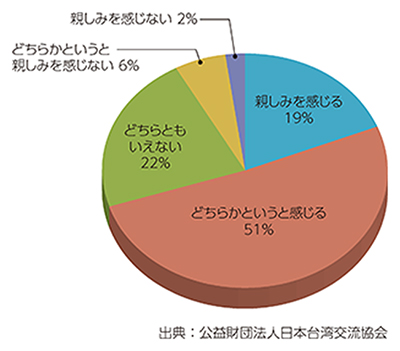

台湾は、日本にとって、自由、民主主義、基本的人権、法の支配といった基本的価値を共有し、緊密な経済関係と人的往来を有する極めて重要なパートナーであり、大切な友人である。日本と台湾との関係は、1972年の日中共同声明に従い、非政府間の実務関係として維持されている。日台双方の市民感情は総じて良好であり、日本側の民間窓口機関である日本台湾交流協会の調査(2019年2月実施)によれば、「日本に親しみを感じる(どちらかというと親しみを感じる)」と回答した台湾住民は70%との結果も出ている。このような良好な対日感情を反映し、2019年における台湾訪日者数が489万人を超えて過去最高を記録するなど、相互の人的往来は密接であったが、新型コロナの影響で、2020年の往来は大幅に減少した。

7月、日台間の友好増進に多大なる貢献を果たし、自由、民主主義といった基本的価値が台湾に定着していく上で、極めて重要な貢献を果たした李登輝(りとうき)元総統が逝去した。これを受け、森喜朗元総理大臣が弔問団を率いて2度訪台し、告別式などに出席した。

東日本大震災後に台湾が日本産食品に課している輸入規制については、依然として解除されておらず、日本側は科学的根拠に基づき、その撤廃・緩和を繰り返し強く求めている。

(3)モンゴル

ア 内政

5月、首相・内閣の権限の強化、大統領の任期・権限の変更、司法の独立の保障強化などを盛り込み、議会制民主主義の維持継続を確定する改正憲法が施行された。

6月に行われた第8回国家大会議(一院制、任期4年、定数76)選挙では、与党人民党が圧勝、7月にフレルスフ首相の続投が決まり、新内閣が発足した。同首相は、世界的な新型コロナの拡大を受け、厳格な出入国制限・防疫措置を早期に導入、国内での発生を封じ込めてきた(11月に初の市中感染症例を確認)。

一方、新型コロナの流行は国内経済を直撃し、11月の政府経済統計では前年同期比で、税収14.3%減、輸出2.8%減、輸入12.5%減、鉱業生産12.8%減を記録した。政府は大規模な緊急経済対策を実施している。

イ 日・モンゴル関係

普遍的価値を共有する地域の重要なパートナーとして、「戦略的パートナーシップ」の強化に向けた協力を一層強化していくことが両国で確認された1年となった。

新型コロナの流行により要人往来が停止している中にあって、5月、茂木外務大臣は、ツォグトバータル外相との間で電話会談を行った。10月、菅政権発足後間もないタイミングで、茂木外務大臣はモンゴルを訪問し、エンフタイワン新外相との間で外相会談を行ったほか、バトトルガ大統領及びフレルスフ首相を表敬した。同訪問は、新型コロナの感染拡大後、モンゴルにとっての「第三の隣国(注:隣国の中国・ロシア以外で連携を重視する主要国)」からの初の要人訪問として大いに歓迎され、モンゴルに対する日本の一貫した支援に謝意が表明された。同訪問時、両国は「戦略的パートナーシップ」をより一層拡大していく方針で一致し、2022年の外交関係開設50周年の祝賀、新たな「中期行動計画」の策定に合意し、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた取組強化の方針でも一致した。このほか、ウランバートル新国際空港の円滑な開港・運営に向けての連携も確認された。

両国は、普遍的価値を共有する戦略的パートナーとして、あらゆる分野での交流・関係を深め、地域・国際場裡(じょうり)での協力を一層強化していく。

(10月9日、モンゴル・ウランバートル)

23 尖閣諸島に関する日本政府の立場については外務省ホームページ参照:https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/index.html