2 地球規模課題への取組

(1)持続可能な開発のための2030アジェンダ

「持続可能な開発のための2030アジェンダ(2030アジェンダ)」は、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs7)の後継として2015年9月の国連サミットで採択された、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向けた2030年までの国際開発目標である。

2030アジェンダは、先進国を含む国際社会全体の開発目標として相互に密接に関連した17の目標と169のターゲットから成る「持続可能な開発目標(SDGs8)」を掲げている。

出典:国連広報センター

日本は、2030アジェンダ採択後、まず、SDGs実施に向けた基盤整備として、総理大臣を本部長とし、全閣僚を構成員とするSDGs推進本部を設置し、SDGs達成に向けた中長期的戦略を定めたSDGs実施指針を策定し、日本が特に注力する八つの優先課題を掲げた。また、SDGs実施に向けた官民パートナーシップを重視するため、民間セクター、市民社会、有識者、国際機関等の広範な関係者が集まるSDGs推進円卓会議をこれまで9回開催し、SDGs推進に向けた地方やビジネス界の取組、次世代・女性のエンパワーメントの方策、国際社会との連携強化等について意見交換を行っている。

これまでSDGs推進本部会合は計8回開催され、2019年12月に行われた第8回会合では、G20大阪サミットやSDGサミット2019の成果、円卓会議構成員による提言やあらゆるステークホルダーの声を踏まえ、SDGs実施指針を2016年の策定以来3年ぶりに改定した。また、外務省及び関係府省庁のSDGs達成に向けた主要な取組を「SDGsアクションプラン2020」として発表した。同アクションプランに掲げた日本のSDGsの三本柱である①ビジネスとイノベーション、②地方創生、③次世代・女性のエンパワーメントに沿って、国内実施・国際協力の両面においてSDGs達成に向けた取組を更に推進していく。

(12月20日、東京 写真提供:内閣広報室)

第8回SDGs推進本部会合の同日には、SDGsに向けて優れた取組を行っている企業・団体を表彰する「ジャパンSDGsアワード」第3回表彰式が開催され、魚町商店街振興組合(福岡県北九州市)が、商店街として「SDGs宣言」を行い、イベントやサービスを通じて人や環境に優しい活動を実施する取組が評価され、SDGs推進本部長賞(内閣総理大臣賞)を受賞した。

6月のG20大阪サミットは、SDGsを主な議題の一つとして取り上げ、SDGs達成にG20が主導的な役割を果たすとの決意を改めて表明し、保健・教育や質の高いインフラなどG20としての取組をまとめた「大阪アップデート」を採択した。また、9月には国連総会の機会に「SDGサミット2019」が開催され、出席した安倍総理大臣から日本の取組を発信した(208ページ 特集参照)。引き続き、様々な機会を活用し、SDGsを力強く推進する日本の姿を世界に発信していく。

一方、2030年までにSDGsを達成するためには、毎年約2兆5,000億米ドル(約280兆円)もの資金が不足しているとの推計があり、G20大阪首脳宣言でも資金ギャップを克服するための革新的資金調達の重要性が明記された。日本は、有志国などによる開発のための革新的資金調達リーディング・グループの議長国として9月にニューヨークで同グループのハイレベル会合を開催し、SDGs達成のための革新的資金調達に関する検討を進めている。

(9月26日、米国・ニューヨーク)

~「誰一人取り残さない」社会の実現に向けて~

2019年9月、ニューヨークの国連本部において、首脳レベルで持続可能な開発目標(SDGs)について過去4年間の取組のフォローアップを行い、SDGs達成に向けた機運を高めることを目的とした「SDGサミット2019」が開催されました。2015年に「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択され、2030年とその先の地球の未来図を示すSDGsが全国連加盟国によって合意されてから、世界はこの共通目標の達成に向けて急速に動き出しました。私たちは今、その道のりの4分の1を過ぎたところに立っています。

「SDGサミット2019」において、グテーレス国連事務総長は、2030年までをSDGs達成に向けた「行動の10年」とすることを表明しました。同サミットで、安倍総理大臣は、日本で開催したG20大阪サミット(6月)やTICAD7(8月)において、環境、教育、保健、防災、質の高いインフラ投資などの取組を議長として主導したことを各国首脳と共有しました。また、日本政府の「SDGs推進本部」の本部長として、次のSDGサミットまでに、民間企業の取組や地方創生の取組など国内外における取組を加速させる決意を表明し、日本が現在取り組んでいる、①ビジネスとイノベーション、②地方創生、③次世代・女性のエンパワーメントの三本柱を中核とする「SDGsモデル」を各国首脳へ紹介しました。

日本国内でSDGsを推進していくため、政府としてまず取り組んだのは、国内の基盤整備でした。2016年に総理大臣を本部長、官房長官・外務大臣を副本部長、全閣僚を構成員とするSDGs推進本部を設置し、同推進本部の下、民間セクター、市民社会、有識者、国際機関、各種団体などを含む幅広い関係者から成るSDGs推進円卓会議での議論などを経て、日本のSDGs達成に向けた国家戦略であるSDGs実施指針や、具体的な施策を盛り込んだ「SDGsアクションプラン」を策定してきました。2019年12月に開催されたSDGs推進本部第8回会合では、過去4年間の取組や国際社会の最新の潮流を踏まえてSDGs実施指針を改定し、さらに、「SDGsアクションプラン2020」の下、日本の「SDGsモデル」の展開を一層加速させていく決意を新たにしました。

例えば、小学校は2020年度から、中学校は2021年度から全面実施される新しい学習指導要領にも掲げられているとおり、一人ひとりの児童生徒が、持続可能な社会の創り手となるように教育することが、これからの学校に求められています。これにより、若い世代やその親の世代の間でSDGsの認知度が高まることや、SDGsを学校で学んだ世代が2030年やその先の未来で活躍することが期待されます。

「誰一人取り残さない」社会の実現に向け、日本だからこそできる貢献がある、その強い決意の下、日本はこの世界的な流れの中でリーダーシップを発揮し、国内外の取組強化に引き続き邁進(まいしん)する所存です。

ア 「人間の安全保障」

「人間の安全保障」とは、一人ひとりを保護するとともに、自ら課題を解決できるよう能力強化を図り、個人が持つ豊かな可能性を実現できる社会造りを進める考え方である。日本は、2015年に決定した開発協力大綱でも日本の開発協力の根本にある指導理念としてこれを位置付けている。国連においても関連する議論を主導し、日本のイニシアティブにより1999年に国連に設置された「人間の安全保障基金」に累計約476億円を拠出し、国連機関による人間の安全保障の普及と実践を支援してきた。また、二国間協力においても「草の根・人間の安全保障無償資金協力」などの支援を通じ、この概念の普及と実践に努めてきた。「人間中心」や「誰一人取り残さない」といった理念を掲げるSDGsも、人間の安全保障の考え方を中核に据えている。2019年2月には、日本政府はニューヨークの国連本部において、国連開発計画(UNDP)、国連人間の安全保障ユニットや関係国との共催により、「人間の安全保障25周年シンポジウム」を開催した。同会合では、人間の安全保障の概念が国際社会に導入されてから25周年となることを踏まえ、人間の安全保障の歴史を振り返るとともに、SDGsの時代において人間の安全保障のアプローチがますます重要となっていることを確認した。

イ 防災分野の取組

毎年世界で2億人が被災し(犠牲者の9割が開発途上国の市民)、自然災害による経済的損失は、国連防災機関の試算によれば、年平均約1,400億米ドルに及ぶ。防災の取組は、貧困撲滅と持続可能な開発の実現にとって不可欠である。

日本は、幾多の災害の経験により蓄積された防災・減災に関する知見をいかし、防災の様々な分野で国際協力を積極的に推進している。2015年3月に第3回国連防災世界会議を仙台で開催し、同年から15年間の国際社会の防災分野の取組を規定する「仙台防災枠組」の採択を主導した。また、日本独自の貢献として「仙台防災協力イニシアティブ」を発表し、2015年から2018年までの4年間で計40億米ドルの協力の実施や計4万人の人材育成を行うという目標を発表した。これが達成されたことを踏まえ、2019年6月に「仙台防災協力イニシアティブ・フェーズ2」を発表し、2019年から2022年の間に洪水対策等を通じ少なくとも500万人に対する支援を実施する予定である。

さらに、日本が提案し2015年12月に第70回国連総会で全会一致で制定された「世界津波の日(11月5日)」に合わせ、日本では2016年以降、世界各国の高校生を招へいし、日本の津波の歴史や、震災復興、南海トラフ地震への備え等の実習を通じ、今後の課題や自国での展開等の提案を行う「世界津波の日 高校生サミット」を毎年実施している。

今後も災害で得た経験と教訓を世界と共有し、各国の政策に防災の観点を導入する「防災の主流化」を引き続き推進する考えである。

ウ 教育分野の取組

教育分野では、2015年9月の2030アジェンダ採択のタイミングに合わせて日本が発表した「平和と成長のための学びの戦略」の下、世界各地で様々な教育支援を行っている。また、教育のためのグローバル・パートナーシップ(GPE9)などの教育支援関連会合にも積極的に参加している。2019年3月の「国際女性会議WAW!」(191ページ 第3章第1節8(3)参照)の際には、安倍総理大臣から2020年までに少なくとも400万人の開発途上国の女子に対し質の高い教育・訓練の機会を提供すべく引き続き取り組んでいくことを発表した。また、6月のG20大阪サミットの直前に開催されたSDGs推進本部会合で、日本のイニシアティブとして、少なくとも約900万人の子供・若者にイノベーションのための教育とイノベーションによる教育を提供する「教育×イノベーション」のコミットメントを発表した。日本議長下のG20大阪サミットでは、教育に焦点を当てた「G20持続可能な開発のための人的資本投資イニシアティブ」に合意し、「人的資本に投資し、全ての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を推進する」とのコミットメントが盛り込まれた。

エ 農業分野の取組

日本はこれまでG7やG20などの関係各国や国際機関とも連携しながら、開発途上国などの農業・農村開発を支援している。5月にはG20新潟農業大臣会合を開催し、人造り・新技術、フードバリューチェーン、SDGsなどに関する農業・食料の諸課題について、各国間で知見を共有することの重要性を確認し、「2019年G20新潟農業大臣宣言」を採択した。

オ 水分野の取組

日本は、1990年代から継続して水分野での最大の支援国であり、日本の経験・知見・技術をいかした質の高い支援を実施している。国際社会での議論にも積極的に参加しており、日本のこれまでの貢献を基に、水分野のグローバルな課題に取り組んでいる。2020年10月には、熊本において「第4回アジア・太平洋水サミット」が開催予定であったが、新型コロナウイルス感染症をめぐる状況を踏まえ、1年程度延期されることとなった。

(2)国際保健

人々の生命を脅かし、あらゆる社会・文化・経済的活動を阻害する保健課題の克服は、人間の安全保障に直結する国際社会の共通の課題である。日本は人間の安全保障を提唱し、それを「積極的平和主義」の基礎とするとともに各種の取組を推進し、保健をその中心的な要素と考えている。日本は、世界で最も優れた健康長寿社会を達成しており、保健分野における日本の積極的な貢献に一層期待が高まっている。日本は、保健分野への支援を通じて、人々の健康の向上、健康の権利が保障された国際社会の構築を目指している。

このような理念の下、日本はこれまで多くの国や、世界保健機関(WHO)、世界銀行、世界エイズ・結核・マラリア対策基金(グローバルファンド)、Gaviワクチンアライアンス(Gavi)、国連人口基金(UNFPA)、国連児童基金(UNICEF)、グローバルヘルス技術振興基金(GHIT)といった様々な国際機関と協力しながら、感染症や母子保健、栄養改善などの保健課題の克服に大きな成果を上げてきた。

2015年に策定された開発協力大綱の課題別政策である「平和と健康のための基本方針」に基づき、日本は全ての人に対する生涯を通じた基礎的保健サービスの提供を確保するユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC10)達成を念頭に、指導力を発揮し、国際的な議論を主導してきた。

2019年6月のG20大阪サミットでは、議長国として保健を主要議題の一つとし、UHC達成、高齢化及び健康危機を取り上げ、持続可能な保健財政を推進するためにG20としては初めて財務・保健大臣合同会合を開催した。また、8月に横浜で開催したTICAD7においても、持続可能な経済成長を実現するための基盤として、保健を柱の一つとして取り上げた。さらに、安倍総理大臣は、9月の国連総会UHCハイレベル会合に出席し、栄養、水・衛生など分野横断的取組の促進、保健財政の強化の重要性を改めて強調した。同会合の政治宣言では、2030年までに全ての人に基礎的医療を提供すること、医療費支払いによる貧困を根絶すること等の目標が再確認された(211ページ 特集参照)。

また、日本は分野横断的取組として「栄養」をSDGs達成に必要不可欠かつ人間の安全保障に関わる課題の一つととらえ、2020年の「東京栄養サミット2020」に向け、国連などで栄養の重要性を主張してきている。

~世界のすべての人々の健康と安心を目指して~

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)は「すべての人が、基礎的な保健サービスを、負担可能な費用で受けられること」を意味します。2019年9月、国連総会で初めてUHCに関するハイレベル会合が開催されました。

UHCは2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」の一つに掲げられ、国際社会は2030年までのUHC達成を目指しています。

日本は1961年に国民皆保険制度を導入しUHCを達成しました。UHCの達成は日本の経済発展や社会の安定に大きく貢献したと言われています。日本はこうした経験を踏まえ、国際社会におけるUHCの推進に積極的に取り組んできています。2008年のG8北海道洞爺湖(とうやこ)サミットでは保健システム強化を提唱、2016年のG7伊勢志摩サミットでは首脳レベルで初めてUHCを主要議題として取り上げ「G7伊勢志摩ビジョン」が採択されました。2017年には「UHCフォーラム2017」を東京で開催し、持続可能な財源の確保など、具体的取組を掲げた「UHC東京宣言」が採択されました。さらに、2019年6月のG20大阪サミットでは、UHC推進のための財務・保健当局間の連携の重要性について議論するため、財務・保健合同大臣会合を初めて開催しました。

こうした日本の積極的・継続的な取組により、国際社会におけるUHC推進に向けた政治的機運が高まる中、2019年9月、国連総会において初めてUHCをテーマとしたハイレベル会合が開催され、政治宣言が採択されました。50人以上の首脳、85人以上の閣僚が出席する中、日本からは安倍総理大臣が出席し、閉会式において加盟国を代表する形で閉会スピーチを行いました。安倍総理大臣からはUHCの重要性に加え、保健、栄養、水・衛生など分野横断的取組の促進、保健財政の重要性について強調しました。

UHCの達成には、政府だけでなく、市民社会、民間企業、国際機関など幅広い関係者の協力が不可欠です。政治宣言の作成に当たってはこれら関係者の声も積極的に取り入れました。また、日本は国連の場において「UHC有志グループ」を立ち上げ、その中心となって宣言文のとりまとめを支援しました。

政治宣言では「世界の約半分の人が基礎的保健サービスを受けられず、毎年約1億人が貧困に陥る」という厳しい現状、さらには「現在のペースでは2030年までに1/3の人が保健サービスを受けられず、対策の加速が必要である」との警鐘が鳴らされました。これに対し、「2030年までに、すべての人に基礎的保健サービスを提供し、医療費支払いによる貧困を根絶する」という目標を改めて掲げ、追加的な公的医療への投資や保健人材の雇用創出など、具体的な取組が記載されました。

このように、政治宣言にはUHC達成に向けた国際社会の強い意志が表れています。政治宣言が採択された今、これを具体的な行動に移すことが、各国に課された最も重要な課題となっています。

(3)労働・雇用

雇用を通じた所得の向上は、貧困層の人々の生活水準を高めるために重要である。また、世界的にサプライチェーンが拡大する中で、労働環境の整備などを図り、国際的に「ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)」の実現に取り組んでいく必要がある。このディーセント・ワークの実現は、2019年に創設100周年を迎えた国際労働機関(ILO)でも、その活動の主目標に位置付けられている。

こうした中で、日本も労働分野での開発協力に取り組んでいる。2019年には、ILOへの任意拠出金や国際的な労使団体のネットワークへの支援を通じ、アジア太平洋地域の開発途上国に対し、自然災害発生に伴う緊急雇用創出の支援や、労働法令の整備、労働安全衛生の実施体制の改善のための技術協力等を行った。

また、1月には、第2回日・ILO年次戦略協議(東京)を開催し、ILO創設100周年、G20大阪サミット、G20松山労働雇用大臣会合、TICAD7などの機会を捉え、①「仕事の未来」イニシアティブ11などに関する一層の連携強化、②労働分野での開発協力支援における日本のこれまでの財政的・人的貢献及び一層のパートナーシップ強化、③ILOにおける日本人職員の一層の増強に向けて共同で具体的な行動をとることなどについてILOとの間で確認した。

(4)環境・気候変動

ア 地球環境問題

2030アジェンダにおいて環境分野の目標が記載されるなど、地球環境問題への取組の重要性が国際的により一層認識されている。日本は、多数国間環境条約や環境問題に関する国際機関などにおける交渉及び働きかけを通じ、自然環境の保全及び持続可能な開発の実現に向けて積極的に取り組んでいる。また、生物多様性・化学物質汚染などに係わる環境条約の資金メカニズムとして世界銀行に設置されている地球環境ファシリティ(Global Environment Facility)への最大のドナーとして地球規模の環境問題に対応するプロジェクトに貢献している。

(ア)海洋環境の保全

海洋プラスチックごみ問題は、不法投棄や不完全な廃棄物処理などにより生じ、海洋の生態系、観光、漁業及び人の健康に悪影響を及ぼしかねない喫緊の課題として、近年その対応の重要性が高まっている。6月のG20大阪サミットにおいては、安倍総理大臣は、2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」をG20首脳間で共有し、その実現に向けた具体的な実施枠組に合意した。また同ビジョンの実現に向け、日本は開発途上国の廃棄物管理に関する能力構築及びインフラ整備などを支援していく「マリーン・イニシアティブ」を表明した(213ページ 特集参照)。具体的に、廃棄物管理の人材を、2025年までに世界で1万人育成することを表明した。10月には、同実施枠組みに基づくフォローアップ会合を開催し、各国の知見・自主的な取組の共有として、海洋プラスチックごみ対策報告書をとりまとめた。

11月のASEAN+3(日中韓)首脳会議においては、G20大阪サミットの成果を踏まえ、海洋プラスチックごみの分野でも協力を推進していきたいとして、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の共有及び同実施枠組への参画を呼びかけた。そして、2018年に表明した「ASEAN+3海洋プラスチックごみ協力アクション・イニシアティブ」の下、東アジア・ASEAN経済研究センター(ERIA)での海洋プラスチックごみナレッジ・センター設立や各国の計画策定支援など、協力を強化していくことを表明した。

また、SDGsの実現への貢献の観点から、海洋環境の保全、漁業、海洋資源の利用などについて議論を行う「持続可能な海洋経済の構築に向けたハイレベル・パネル」(海洋国家の首脳で構成)の第二回会合が、9月、ニューヨーク(米国)で開催された。安倍総理大臣は同会合に寄せたメッセージの中で、G20大阪サミットの成果をパネル・メンバーに共有し、海洋プラスチックごみ問題、違法・無報告・無規制(IUU)漁業に関する取組の重要性を指摘した。

~海洋プラスチックごみ問題~

近年、海洋プラスチックごみ問題が国内外で大きな注目を集めています。プラスチック製品の不完全な廃棄物処理、ポイ捨て、不法投棄などによる河川・海への流出が海洋の生態系や観光、漁業、養殖業に悪影響を与えることが心配されています。また、細かい粒子となったマイクロプラスチックを魚などが餌(えさ)と間違えて食べたり、マイクロプラスチックに吸着した化学物質が食物連鎖に取り込まれることによって、私たち人の健康にも悪影響を及ぼす可能性が懸念されています。

海洋プラスチックごみは、G7からの流出量は全体の約2%であるのに対し、G20では約48%を占めるとする推計があり、海洋プラスチックごみ問題の解決には国際社会全体での取組が不可欠です。新興国・開発途上国が参加するG20大阪サミットにおいて、日本は議長国としてリーダーシップを発揮し、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」をまとめました。このビジョンは、海洋プラスチックごみによる新たな汚染を2050年までにゼロにすることを目指すものです。

また、同サミットにおいて安倍総理大臣は、同ビジョンを実現するための日本独自の取組として、「マリーン(MARINE)・イニシアティブ」の立ち上げを表明しました。世界全体における海洋プラスチックごみの量の削減は、日本だけでは解決できず、開発途上国における海洋プラスチックごみの流出防止にも対策を講じる必要があります。そこで日本は、同イニシアティブにおいて、開発途上国における廃棄物管理の向上を目的に、ODAなどを活用して、以下に焦点を当てた支援を行っていきます。

マリーン(MARINE)・イニシアティブ

①廃棄物管理(Management of Wastes)

②海洋ごみの回収(Recovery)

③イノベーション(Innovation)

④能力強化(Empowerment)

このイニシアティブでは、世界において2025年までに、廃棄物管理人材を1万人育成することを約束しています。6月、同イニシアティブの下、南アフリカにおいて海洋生分解性プラスチックの普及に向けた支援の実施を決定するなど、今後、様々なプロジェクトが実施される予定です。

日本は、これまでも一貫して海洋汚染の問題に積極的に取り組んできました。例えば、バングラデシュでは、河川に捨てられたり、流入したプラスチックごみがベンガル湾に流れ込み、深刻な海洋汚染が課題となっていました。日本は、2004年から継続的にバングラデシュに対して清掃職員の研修、ごみ収集車の提供などの支援を行うことを通じ、ダッカでは、2004年に44%であったゴミ収集率が2018年には80%にまで改善し、ベンガル湾の海洋環境への負荷低減に貢献しました。

(バングラデシュ・ダッカ 写真提供:JICA)

今後も、同イニシアティブを通じて、これまで日本が培ってきた技術や経験を最大限活用し、開発途上国の廃棄物管理や人材育成支援などを通じて、海洋プラスチック問題に積極的に取り組み、日本らしい貢献をしていきます。

(イ)生物多様性の保全

近年、野生動植物の違法取引が深刻化し、国際テロ組織の資金源の一つとなっているとして、国際社会で注目されている。日本は、2月、マレーシアにおいて英国との共催による野生動植物の違法取引対策に関する能力開発セミナーを実施したほか、4月はウガンダに、7月はモザンビークにゾウ密猟対策のための監視施設を供与するなどこの問題に真摯に取り組んでいる。また8月、ワシントン条約第18回締約国会議(ジュネーブ)に出席するなど国際的な議論にも積極的に参加した。同じ8月には、生物多様性条約(CBD12)の愛知目標に続くポスト2020生物多様性枠組に関する公開作業部会1回目(OEWG1)がナイロビ(ケニア)で開催され、同枠組みの在り方などについて議論が行われた。

日本は、持続可能な農業及び食料安全保障のための、食料・農業植物遺伝資源の保全及び持続可能な利用の促進に係る世界的な議論にも貢献した。11月、食料・農業植物遺伝資源条約(ITPGR13)の第8回理事会において、日本は、遺伝資源へのアクセスと利益配分に係る多数国間の制度に関するレビュー作業に貢献するとともに、日本のジーンバンク(遺伝資源の保存施設)の取組(特に種子長期保存システムの無人化)及び開発途上国との連携による遺伝資源の利用・保全の最先端の取組を紹介した。

12月、トーゴでの国際熱帯木材機関(ITTO)第55回理事会において、持続可能な森林経営の促進や合法で履歴の追跡が可能な木材のサプライチェーンの構築に向けた議論が行われた。

(ウ)化学物質・有害廃棄物の国際管理

11月、「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」第31回締約国会合がローマ(イタリア)で開催された。同会合では、規制対象物質にハイドロフルオロカーボン(HFC)を追加した改正議定書の運用等に関する議論が行われた。

11月には、「水銀に関する水俣条約」第3回締約国会議がジュネーブ(スイス)で開催された。日本は、欧州連合と共同で決議案を提出するなど、水銀の規制に係る国際的なルール作りに貢献した。また、日本は、水俣条約の実施を推進し、締約国の規定の遵守状況を確認する実施・遵守委員会委員に、アジア・太平洋地域から中国、ヨルダンと共に推薦され、選出された。

イ 気候変動

(ア)国連気候変動枠組条約とパリ協定

気候変動の原因である温室効果ガスの排出削減には、世界全体での取組が不可欠であるが、1997年の同条約第3回締約国会議(COP3)で採択された京都議定書は、先進国にのみ削減義務を課す枠組みであった。2015年12月、パリで開催されたCOP21で、先進国・途上国の区別なく、温室効果ガス削減に向けて自国の決定する目標を提出し、目標達成に向けた取組を実施することなどを規定した公平かつ実効的な枠組みである「パリ協定」が採択された。同協定は2016年11月に発効し、日本を含む180か国以上の国が締結している(2019年12月時点)。なお、2019年11月、米国はパリ協定からの脱退を通告した。

パリ協定の採択後は、2020年以降のパリ協定の本格運用に向け、パリ協定の実施指針に関する交渉が開始され、2018年12月にカトヴィツェ(ポーランド)で開催されたCOP24において採択された。2019年12月にマドリード(スペイン)で開催されたCOP25では、COP24で合意に至らなかった市場メカニズムの実施指針の交渉については完全な合意に至らず、COP26での採択に向けて継続検討となった。一方で、ロス&ダメージ(気候変動の悪影響に伴う損失及び損害)や、ジェンダーと気候変動、対応措置の影響(気候変動対策の実施による社会経済的影響)などの議題については、具体的な進展が見られた。

(イ)環境と成長の好循環

日本は、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」(以下「長期戦略」という。)を2019年6月に閣議決定し、国連気候変動枠組条約事務局に提出した。

長期戦略では、最終到達点としての「脱炭素社会」を掲げ、ビジネス主導の非連続なイノベーションを通じた「環境と成長の好循環」の実現を目指すこととした。金融分野でも、エンゲージメント(投資先企業への働きかけ)やダイベストメント(化石燃料関連資産からの引揚げ)など、石炭などの二酸化炭素(CO2)排出量の多い化石燃料の抑制につながり得る動きもあるが、ダイベストメントだけでは気候変動に対応できず、これからは脱炭素に向けた設備投資やイノベーションを積極的に評価する環境・社会・ガバナンス(ESG)投資の重要性が高まっていくと考えられる。そのため、企業、金融機関などの積極的な姿勢を醸成し、ESG金融の主流化のための環境整備に取り組んでいくこととし、具体的な施策を示した。

また、6月に開催したG20持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合(長野県軽井沢町)及びG20大阪サミットにおいても、G20全体で 「環境と成長の好循環」というコンセプトの重要性に合意した。

(ウ)開発途上国支援に関する取組

開発途上国が十分な気候変動対策を実施できるよう、日本を含む先進国は開発途上国に対して、資金協力、能力構築(キャパシティ・ビルディング)、技術移転といった様々な支援を行ってきている。こうした観点から、開発途上国による気候変動対策を支援する多国間基金である「緑の気候基金(GCF14)」も重要な役割を果たしている。日本は、初期拠出(2015年から2018年)の15億米ドルに加え、2019年10月の第1次増資ハイレベル・プレッジング会合では最大15億米ドルの拠出表明を行った。また、GCFに理事を派遣し、基金の運営や政策作りに積極的に参画している。2019年12月までに124件の支援案件が承認されており、これにより16億トンのCO2排出削減と約3.5億人の裨益(ひえき)が見込まれている。

(エ)二国間クレジット制度(JCM15)

JCMは、開発途上国への優れた低炭素技術などの普及や対策の実施を通じ、地球規模での温暖化対策に貢献するとともに、温室効果ガス排出削減・吸収に対する日本の貢献を定量的に評価し、日本の削減目標の達成に活用する仕組みである。日本は、2019年12月時点で17か国とJCMを構築しており、160件以上の温室効果ガス排出削減・吸収プロジェクトを実施している。2019年も、ラオス、モンゴル、ベトナム、モルディブ、タイのJCMプロジェクトからクレジット(排出枠)が発行されるなど、成果を着実に上げている。

(オ)日本による気候変動と脆弱性(ぜいじゃく)リスクに関する取組

2017年1月に外務省が開催した「気候変動と脆弱性の国際安全保障への影響」に関する円卓セミナーなどにおいて、「日本はアジア・大洋州に焦点を絞って気候変動と脆弱性について調査・議論していく」との示唆を得たことを受け、気候変動の脆弱性リスクに関する取組として、2018年7月に続き、2019年にも「アジア・大洋州における気候変動と脆弱性に関する国際会議」を開催した。2019年の会議(10月に横浜開催の予定であったが、台風19号のため規模を縮小して11月にインターネット上で開催)は気候変動と太平洋をテーマにシンポジウム形式で行い、様々なバックグラウンドの参加者が最新の科学的知見や気候変動に係る取組を紹介して、気候変動の海洋への影響や気候変動対策における海洋の役割、各自が取るべきアプローチなどについて理解を深めた。

(カ)非国家主体による気候変動分野の取組

気候変動対策においては、民間企業や自治体、NGOなどの非国家主体の取組も重要である。日本でも、気候変動対策に向けて積極的な行動を取ることを目的とした非国家主体のネットワークの「気候変動イニシアティブ」(JCI)、同様の目的を持った企業グループである「日本気候リーダーズ・パートナーシップ」(JCLP)、事業に必要な電力を100%再生可能エネルギーで調達することを目標に掲げる企業のグループである「再エネ100宣言RE Action」などによる精力的な活動や、国際的なイニシアティブである「RE100」に参加する企業数及びTCFD16に賛同する企業数の増加など、非国家主体の取組は一層進展している。日本はこうした非国家主体のイニシアティブとも連携しながら、気候変動分野の外交を進めていく考えである。

(5)北極・南極

ア 北極

(ア)北極の現状と日本の北極政策

地球温暖化による北極環境の急速な変化は、先住民を始めとする北極圏の人々の生活や生態系に深刻で不可逆的な影響を与えるおそれがある。一方、海氷の減少に伴い利用可能な海域が拡大するとの見通しの下、北極海航路の利活用や資源開発を始めとする経済的な機会も広がりつつあり、ロシアが資源開発や北極海航路での貨物輸送量の拡大を進めているほか、中国も2018年に北極政策に関する白書を発表し、積極的に北極に進出する姿勢を見せている。このような中、米国も、北極域における情勢の変化を踏まえ関与を強める姿勢を示している。

日本は、2015年10月、北極政策の基本方針として「我が国の北極政策」を総合海洋政策本部で決定し、また、2018年5月に閣議決定された「第3期海洋基本計画」では、北極政策について初めて独立の項目を設け、主要施策として日本の海洋政策の中に位置付けた。

(イ)日本の国際的取組

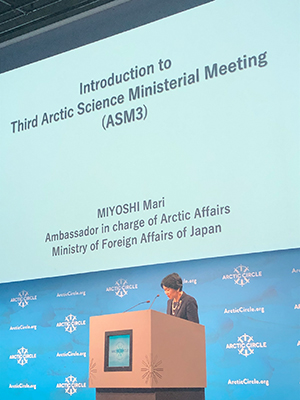

日本は北極担当大使を任命し、日本がオブザーバーとして参加する北極評議会17(AC)の高級北極実務者会合を始め、北極関係の国際会議に出席し、北極をめぐる課題に対する日本の取組や考えを発信してきている。2019年6月には、2015年の第6回日中韓サミットで立ち上げられた北極に関する日中韓ハイレベル対話の第4回会合が釜山(プサン)で開催され、各国の北極政策に関して率直な意見交換が行われた。また、10月にはアイスランドにおいて第7回北極サークル18が開催され、日本が2020年11月にAC現議長国のアイスランドと第3回北極科学大臣会合(ASM3)を共催することを踏まえ、北極担当大使が日本の取組などについてスピーチを行った。日本は引き続き、日本や国際社会の利益を確保しつつ、北極をめぐるグローバルな課題の解決に貢献していく。

(10月10日~12日、アイスランド・レイキャビク)

加えて、日本は、北極において、北極圏国を始めとする関係国と国際協力を進めている。2015年度に立ち上げた北極域研究推進プロジェクト(ArCS)を通じて、米国、カナダ、ロシア、ノルウェー、グリーンランド(デンマーク)などの研究・観測拠点で研究や人材育成のための国際連携を推進している。また、特定のテーマについて専門的に議論するACの作業部会に研究者を派遣し、日本の北極域研究の成果を発信し、議論に貢献している。また、9月にグンナルソンAC高級北極実務者会合議長、12月にアラスカ先住民グループを日本に招へいし、日本の北極への取組に対する理解促進などのため、日本の北極研究者等との意見交換や交流の機会を設けた。

イ 南極

(ア)南極条約

1959年に採択された南極条約は、基本原則として、①南極の平和利用、②科学的調査の自由と国際協力及び③領土主権・請求権の凍結を定めている。

(イ)南極条約協議国会議と南極の環境保護

2019年7月にプラハ(チェコ)にて開催された第42回南極条約協議国会議(ATCM42)では、最近の課題として、南極海のマイクロプラスチック汚染問題や、観光などを目的とした南極地域への渡航が年々拡大していることを踏まえ、観光者数の増加に伴う南極の環境への影響などについて議論が行われた。

(ウ)日本の南極観測

日本の南極観測では、南極地域観測第IX期6か年計画(2016年から2021年)に基づき、地球システムに南極域が果たす役割と影響の解明に取り組み、特に「地球温暖化」などの地球規模環境変動の実態やメカニズムの解明を目指し、長期にわたり継続的に実施する観測に加え、大型大気レーダーを始めとした各種研究観測を実施している。

7 MDGs:Millennium Development Goals

8 SDGs:Sustainable Development Goals

9 GPE:Global Partnership for Education

途上国、ドナー国・機関、市民社会等が参加し、途上国の教育セクターを支援する国際的なパートナーシップ。初等教育への支援に焦点を当てつつ、初等教育後の教育支援、就学前教育、女子教育及び紛争影響地域への教育支援を実施

10 UHC:Universal Health Coverage

11 変化し続ける仕事の世界を理解し、今後社会が決める政策を議論して、仕事の未来を取り巻く機会と課題について幅広く検討するためのILOによる取組

12 CBD:Convention on Biological Diversity

13 ITPGR:International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture

14 GCF:Green Climate Fund

15 JCM:Joint Crediting Mechanism

16 TCFDとは、金融安定理事会(FSB)によって設立された、民間主導による気候変動関連財務情報の開示に関するタスクフォース。最終報告書において、気候関連のリスク・機会に関する、企業の任意の情報開示のフレームワークを提示した。

17 北極圏に係る共通の課題(特に持続可能な開発、環境保護等)に関し、先住民社会などの関与を得つつ、北極圏8か国(カナダ、デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、ロシア、スウェーデン及び米国)間の協力・調和・交流を促進することを目的として、1996年に設立されたハイレベルの政府間協議体(なお、軍事・安全保障事項を扱わないことが明確に確認されている。)。日本は、2013年にオブザーバー資格を取得。

18 グリムソン・アイスランド前大統領などにより2013年に設立され、政府関係者、研究者、ビジネス関係者など、約2,000人が参加する国際会議。日本は、第1回会合から北極担当大使などが参加しており、全体会合でスピーチを行っているほか、分科会において日本の研究者が科学研究の成果を発表している。