2 中東地域情勢

(1)中東和平

ア 中東和平をめぐる動き

2014年4月にイスラエル・パレスチナ間の交渉が頓挫して以降、中東和平プロセスは引き続き停滞している。バイデン米政権発足後、当事者間の協力再開の動きが一時見られ、ハイレベルでの接触など前向きな動きもあったが、2022年12月末にイスラエルで極右政党を含む連立政権が発足し、それ以降、エルサレムを含め、イスラエル及びパレスチナにおいて暴力行為や衝突が断続的に発生し、多数の死傷者が出た。

2023年10月7日、ハマスなどパレスチナ武装勢力が、ガザ地区からイスラエルに対し数千発のロケット弾を発射し、多数の戦闘員がイスラエル側検問・境界を破り、イスラエル国防軍(IDF)(1)兵士のほか、外国人を含む市民を殺害・誘拐した。イスラエル側では、少なくとも1,200人が殺害され、5,500人以上が負傷した。さらに、外国人を含む250人以上がガザ地区に連れ去られ、人質になった。同事態を受け、ネタニヤフ・イスラエル首相は「戦争状態」を宣言し、IDFがガザ地区への大規模な空爆を開始、その後、ガザ地区内での地上作戦を開始した。

ガザ保健当局の発表によれば、2024年12月末時点で、ガザ地区では、4万5,500人以上の死者、10万8,300人以上の負傷者が発生し、ガザ地区の住民約190万人が避難を余儀なくされている。

戦闘が長期化する中、停戦と人質解放に向けた国際的な取組が展開されている。イスラエルとハマスとの間の合意到達を目指し、米国、エジプト及びカタールが仲介努力を主導した。国連安保理においては、3月25日、ラマダン期間中の即時停戦や全ての人質の即時・無条件の解放を求めるなどの内容の決議第2728号が採択された。また、5月31日、バイデン米国大統領が人質の解放や停戦をめぐる3段階の交渉案を発表したことを受けて、6月10日、国連安保理は、同案を歓迎した上で、ハマスにその受入れを求めるとともに、両当事者に対し無条件かつ遅滞なくその完全履行を求める決議第2735号を採択した。さらに、11月の米国大統領選挙で勝利したトランプ大統領の政府高官も、政権発足前から、関係者への働きかけを行い、これに並行して、バイデン政権が仲介を継続するなど、早期停戦実現に向けた外交努力が倍加された。こうした中、2025年1月15日、人質の解放と停戦に関する当事者間の合意が成立し、19日に発効した。

国連では、4月19日、パレスチナの国連正式加盟に係る安保理決議案が採決に付されたが否決された。5月11日、国連総会では、パレスチナの国連におけるステータスの向上などに関する決議案が採決に付され、日本を含む賛成多数で採択された。また、10月28日にイスラエル議会において、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)の活動を大幅に制限する法案を可決したことを受けて、12月11日、国連総会において、UNRWA支持に関する決議案とガザでの停戦を要請するパレスチナ提案の決議案が日本を含む賛成多数により同時に採択され、12月19日には、人道支援などを目的としてUNRWAを含む国連などの機関がパレスチナ占領地で実施する活動などに関するイスラエルの法的義務について、国際司法裁判所(ICJ)に勧告的意見を要請する総会決議案が採択された。

国際司法の場においては、2023年12月29日、南アフリカがジェノサイド条約違反を主張しイスラエルをICJに提訴した。暫定措置の請求を受けて、ICJは1月、3月、5月と3度にわたり暫定措置命令を発出した。また、7月19日、ICJは東エルサレムを含むパレスチナ占領地におけるイスラエルの政策及び行為の法的帰結に関する勧告的意見を発出した。9月18日には、国連総会において、同勧告的意見を受けた決議案が採決に付され、日本を含む賛成多数で採択された。さらに、11月21日、国際刑事裁判所(ICC)は、パレスチナの事態について、人道に対する犯罪及び戦争犯罪を理由に、イスラエルのネタニヤフ首相及びガラント前国防相並びにハマスのデイフ軍事部門司令官に対して逮捕状を発付した。

また、西岸地区においても、イスラエルによる入植地の拡大や入植地拠点の「合法化」が進められ、過激な入植者による暴力行為など、暴力の応酬が続いている。

イスラエル・レバノン情勢については、2023年10月8日以降、イスラエルとヒズボッラーとの間で武力衝突が継続し、双方に民間人死傷者も発生していた中、2024年9月、イスラエルが「北部住民の安全な帰還」を目標として掲げ、ベイルート南部郊外を含むレバノン全土を空爆した。10月1日には地上作戦を開始し、戦闘が一層激化したが、約2か月後の11月26日、イスラエル政府とレバノン政府は、米国及びフランスの仲介により停戦に合意し、恒久的な敵対行為の停止に向け、向こう60日間でレバノン国軍・治安部隊が自国領土に展開し、IDFが徐々に撤退することが取り決められた。一方、合意発効後も、散発的な攻撃の応酬が一部継続している。

イ 日本の取組

日本は、国際社会と連携しながら、イスラエル及びパレスチナが平和的に共存する「二国家解決」の実現に向けて、関係者との政治対話、当事者間の信頼醸成、パレスチナ人への経済的支援の3本柱を通じて積極的に貢献してきている。

日本独自の取組としては、日本、パレスチナ、イスラエル、ヨルダンの地域協力により、パレスチナの経済的自立を中長期的に促す「平和と繁栄の回廊」構想を推進している。2024年末時点において、旗艦事業のジェリコ農産加工団地(JAIP)(2)ではパレスチナ民間企業18社が操業し、約285人の雇用を創出している。また、「パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合(CEAPAD)」(3)を通じて東アジア諸国のリソースや経済発展の知見を動員し、パレスチナの国造りを支援している。2024年、ガザ情勢により発生した支援ニーズについて議論するため、実務レベルでのオンライン会合が開催され、7月には、カンボジア及びラオスが新たに正式メンバー入りした。日本は、2023年10月以降、総額約2億3,000万ドルのパレスチナに対する人道支援や独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じた物資支援などを実施してきている。

また、西岸地区におけるイスラエルの入植者による暴力的行為をめぐる問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に日本として寄与するため、7月23日、暴力的行為に関与するイスラエルの入植者個人4人に対する資産凍結などの措置を実施することとした。さらに、日本は、国連安保理理事国の一員として、前述の決議第2728号や決議第2735号といったガザの停戦に関する決議の採択のため積極的に取り組んだ。

2023年10月7日以降、日本は一貫して、ハマスなどによるテロ攻撃を断固として非難し、イスラエルが自国及び自国民を守る権利を行使するに際して国際人道法を含む国際法を遵守するよう求めた上で、全ての当事者に対し、停戦と人質解放、国際人道法を含む国際法の遵守、人道状況の改善、事態の早期沈静化を求め、首脳・外相レベルで関係諸国・地域のカウンターパートとの会談・電話会談を積極的に実施し、積極的な外交努力を重ねてきた。岩屋外務大臣は、2025年1月に成立した人質の解放と停戦に関する当事者間の合意を歓迎し、誠実かつ着実な履行を求める談話を発出した。

また、G7の枠組みでも、首脳間・外相間を含む様々なレベルで率直な議論を行い、ガザ情勢及び中東情勢に関するG7首脳声明をそれぞれ6月及び10月に、中東情勢に関するG7外相声明を8月に発出した。2025年1月には、人質の解放と停戦に関する当事者間の合意が成立したことを受け、同合意を完全に承認し支持する首脳声明を発出した。

(2)イスラエル

高度な先端技術開発やイノベーションに優れているイスラエルは、日本の経済にとって重要な存在であると同時に、中東地域の安定の鍵を握る存在となっている。

現政権は、2022年12月にネタニヤフ首相の下で、リクード党を中心とし、極右政党も参加する形で発足した連立政権を基礎とする。2023年10月には、ハマスなどによるテロ攻撃を受けて、主要野党を含む挙国一致内閣が発足した。一方、戦闘方針や徴兵制度をめぐる議論など、政権内の議論は絶えない。

日本との関係では、緊迫した情勢を背景に、ハイレベルでの率直な意見交換が多数実施され、2月に辻󠄀清人外務副大臣がイスラエルを訪問し、上川外務大臣は4度の外相電話会談を実施したほか、2023年10月7日のテロ攻撃でハマスの人質となっている方の御家族や人質となり救出された方と面会した。また、岩屋外務大臣は10月と12月にイスラエル外相と電話会談を行った。

(3)パレスチナ

パレスチナは、1993年のオスロ合意などに基づき、1995年からパレスチナ自治政府(PA)(4)が西岸及びガザの両地区で自治を開始し、2005年大統領選挙でアッバース首相が大統領に就任した。その後、同大統領率いるファタハと、ハマスとの間で関係が悪化し、ハマスがガザを武力で掌握した。2017年、エジプトの仲介により、PAへのガザにおける権限の移譲が原則合意された。また、2022年にはアルジェリアが仲介し、パレスチナ立法評議会選挙の1年以内の実施などを掲げる、パレスチナ諸派間の和解文書「アルジェ宣言」が署名された。2024年7月には、ファタハとハマスを含むパレスチナの14諸派代表が北京で和解協議を行い、「北京宣言」を発表するも、依然としてファタハが西岸を、ハマスがガザを支配する分裂状態が継続している。

2024年中、バルバドス、ジャマイカ、トリニダード・トバゴ、バハマ、ノルウェー、スペイン、アイルランド、スロベニア及びアルメニアの9か国がパレスチナを国家として承認した。

日本・パレスチナ関係については、2月、辻󠄀外務副大臣がパレスチナを訪問し、アッバース大統領及びシュタイエ首相と会談を行ったほか、4月には上川外務大臣が新内閣発足直後のムスタファ首相兼外務・移民庁長官と、10月には岩屋外務大臣が同首相兼外務・移民庁長官とそれぞれ電話会談を行った。

(4)アフガニスタン

アフガニスタンは、中東、中央アジア、南アジアの連結点に位置し、歴史的に様々な宗教、文化、民族が交錯してきた、地政学的に重要な国である。

同国では、タリバーンが2021年8月に首都カブールを制圧し、翌月に「暫定政権」の樹立が発表されたが、引き続き民族・宗教的包摂性の欠如が指摘されており、教育や就労を始めとした女性・女児の権利の大幅な制限も継続している。2024年8月には、独自のイスラム教の解釈に基づいて人々の行動に厳しい制約を課す、いわゆる「勧善懲悪法」が公布され、国際社会は深刻な懸念を表明している。

一方、同国で歴史的に広く栽培されてきた違法薬物の原料となるケシの生産量が、2022年以降のタリバーンによる取締りもあり、大幅に減少したことが、国連薬物・犯罪事務所(UNODC)により報告されている。従来ケシ生産で生計を立ててきた住民を、違法薬物栽培から脱却させ、合法的な代替生産手段に導いていけるかが今後の課題となっている。

治安は改善したものの、「イスラムとレバントのイスラム国(ISIL)」系組織(ホラサーン州)などによるテロが各地で散発しており、その域外への影響も懸念されている。こうした中、日本は、アフガニスタンが1990年代のように再び国際社会から孤立しテロの温床となることを避ける観点から、タリバーンに対し、女性や社会的少数者を含む全てのアフガニスタン国民の社会・政治参加や、各種制限の撤廃、及び、国際社会との建設的な関係構築を求める直接的な関与を継続している。同国の人権状況に関しては、8月のタリバーンによるいわゆる「勧善懲悪法」公布に対する深い懸念を外務報道官談話で表明した。国際場裡での議論にも積極的に貢献しており、2024年も前年に引き続き、安保理非常任理事国として、また、アフガニスタン情勢に関するペンホルダー(5)として、関連決議などの起草や調整を担い、国連アフガニスタン支援ミッション(UNAMA)のマンデートを更新する国連安保理決議第2727号の全会一致での採択やアフガニスタン情勢に関する安保理プレス・ステートメントの発出などに貢献した。

国連の発表によると、同国は、人口の約半数が人道支援を必要としており、日本は、タリバーンによるカブール制圧以降も国際機関などを経由し人道支援やベーシック・ヒューマン・ニーズ(人間としての基本的な生活を営む上で最低限必要なもの)に応える支援を継続してきた。2024年も、5月に発生した北部における大規模な洪水被害に対してJICAを通じた緊急援助物資の供与を実施したほか、12月には、2024年度補正予算において約2,750万ドルの追加的支援を決定した。

(5)イラン

イランは、約8,500万人の人口と豊富な天然資源を誇るシーア派の地域大国であり、日本とは90年以上にわたり伝統的な友好関係を発展させてきている。

同国では、ライースィ大統領などが搭乗したヘリコプターが5月に墜落し、全ての搭乗者が死亡したことを受け、予定より1年早く大統領選挙が行われた。7月5日に行われた決選投票の結果、ペゼシュキアン候補が次期大統領に選出され、7月30日に大統領宣誓式が行われた。同宣誓式には日本からは柘植(つげ)芳文外務副大臣が総理特使として出席したほか、同月22日に岸田総理大臣は同次期大統領と電話会談を行い、イランが中東の平和と安定に向け一層建設的な役割を果たすとともに、国際社会との協調を進めることを強く期待していると伝達した。

2023年10月以降のガザ情勢を背景に、レバノンのヒズボッラーとイスラエルの間で攻撃の応酬が激化し、また、2024年4月1日にはシリアの首都ダマスカスにおけるイラン大使館関連施設がミサイル攻撃を受け破壊され、死傷者が発生した。同月13日にはイランがドローン及び弾道ミサイルなどを用い、イスラエル本土に対して初めて大規模な攻撃を実施し、イスラエル・イラン間でも緊張が高まる事態となった。

2024年9月27日にイスラエルがレバノンで行った攻撃により、ヒズボッラーのナスラッラー書記長が殺害されたことなどを理由として、10月1日、イランはイスラエル本土に対して再び弾道ミサイルによる大規模攻撃を実施した。

これを受け、同月26日、イスラエルがイラン本土の軍事施設に対して攻撃を実施した。これらの事態に対し、日本は中東情勢における事態をエスカレートするいかなる行動も強く非難し、全ての関係者に対して事態の沈静化を求めることを外務大臣談話などで表明するとともに、イラン及びイスラエル双方に対して最大限の自制を働きかけた。

ロシアによるウクライナ侵略をめぐっては、イランとロシアとの軍事協力の進展について、国際社会における懸念の声が継続している。

核問題については、2018年の米国によるイラン核合意(包括的共同作業計画(JCPOA))からの離脱を受け、2019年7月以降、イランは核合意上のコミットメントを段階的に停止する対抗措置をとってきている。2024年末時点で、60%までの濃縮ウランの製造を行っており、保障措置問題の一部が未解決であるほか、国際原子力機関(IAEA)による抜き打ち査察を可能にしていた追加議定書の履行停止や、一部の特定の国籍のIAEA査察官の指名撤回などを行っている。8月に発足したペゼシュキアン政権は、欧米との対話に対して意欲的な姿勢を見せているが、イランによる核合意上のコミットメント遵守への復帰は実現していない。日本は、核合意の再構築に向けて、IAEAとの完全かつ遅滞なき協力を含め、イランによる建設的な対応を求めている。

日本は、米国と同盟関係にあると同時にイランと長年良好な関係を維持してきており、イランにおけるアフガニスタン難民支援や、オルミエ湖及び周辺地域における湿地保全の体制整備を支援している。上川外務大臣は4月にアブドラヒアン外相と、8月15日にバーゲリキャニ外相代行と、8月28日にアラグチ外相と外相電話会談を実施し、9月には訪問中のニューヨーク(米国)においてアラグチ外相と会談を行った。また、岩屋外務大臣は10月にアラグチ外相と電話会談を実施した。こうしたハイレベルの会談に加え、12月に日・イラン次官級協議を行った。このように、日本は、イランとの様々なレベルでの重層的な対話を継続しつつ、あらゆる機会を捉えて、イランに対し、諸課題について懸念事項を直接伝達するなど、中東地域における緊張緩和と情勢の安定化に向けた独自の外交努力を行ってきている。

(6)トルコ

トルコは、地政学上も重要な地域大国であり、北大西洋条約機構(NATO)加盟国として地域の安全保障において重要な役割を果たしており、欧米、ロシア、中東、アジア、アフリカへの多角的な外交を積極的に展開している。また、1890年のエルトゥールル号事件(6)に象徴されるように、伝統的な親日国である。

2023年2月にトルコ南東部で発生した犠牲者5万人を超える大地震に加え、高いインフレ率による市民生活の圧迫もあった中、同年5月の大統領選挙でエルドアン大統領が再選を果たした。その後の2024年3月の地方選挙では、エルドアン大統領が率いる公正発展党(AKP)は結党以来初めて野党に敗北した。

外交面においては、欧米重視に主軸を置きつつ、近隣諸国のみならず中南米やアフリカ地域とも関係を強化する多面的な外交政策を展開してきている。ガザ地区をめぐる情勢については、当初は仲介外交に努める姿勢も見せていたが、情勢の緊迫化に伴い、イスラエルを非難し、ハマスを擁護する姿勢をとるとともに、ガザ住民への人道支援を精力的に実施している。

日・トルコ両国間では様々な協議枠組みがあるが、2024年は海洋協議を実施し、法の支配に基づく海洋秩序の維持・発展や、東シナ海・南シナ海及びトルコ周辺の海域の情勢を含む、海洋に関する様々な課題について意見交換を行い、今後も定期的に意見交換を重ねていくことで一致した。

外交関係樹立100周年である2024年は、1月の上川外務大臣によるトルコ訪問などの要人往来に加え、日本及びトルコの各地において周年事業を実施した。6月にはトルコ海軍のコルベット艦「クナルアダ」が友好親善訪問として和歌山県(串本町)、東京都及び広島県(呉市)に寄港しエルトゥールル号事件に係る追悼式典などを行った。また、8月には海上自衛隊の日本練習艦隊「かしま」と「しまかぜ」が遠洋練習航海として100周年を記念し、イスタンブールに寄港した。また、9月にはイスタンブールで日・トルコ防災セミナーが開催され、トルコ南東部地震や能登半島地震の対応などに関する報告により両国の知見の共有などを行った。

(7)イラク

イラクは、2003年のイラク戦争後、2005年に新憲法を制定し、民主的な選挙を経て成立した政府が国家運営を担っている。

内政面では、2021年の国民議会選挙後に内閣を組閣できない混乱状態が続いていたが、2022年10月の新政府発足以降、広範な政治勢力による支持を背景に、スーダーニー首相による安定した政権運営が行われている。2023年6月には、2023年度から25年度3か年予算法を施行し、予算の安定性と行政の継続性が実現することとなった。2024年10月には6年ぶりとなるクルディスタン地域議会選挙、11月には1987年以来37年ぶりとなる国勢調査が実施された。

スーダーニー政権発足後、イラクの国内治安は大きく改善した一方、10月以降、「イラクのイスラム抵抗」を名乗るイラク国内の親イラン民兵組織によるイラク国内の米軍関係施設への攻撃が相次ぎ、米軍による親イラン民兵組織への反撃も行われるなど、イスラエル・パレスチナ情勢がイラク国内情勢に影響を及ぼしている。

外交面では、イラン、サウジアラビア、トルコといった地域大国の間に位置し、近隣諸国との関係強化やバランス外交を志向している。

日本は2003年以降、約142億ドル(2024年末時点)の経済協力を実施するなど、一貫して対イラク支援を継続している。

(8)ヨルダン

ヨルダンは、混乱が続く中東地域において比較的安定を維持しており、アブドッラー2世国王のリーダーシップの下で行われている過激主義対策、多数のシリア・パレスチナ難民の受入れ、中東和平への積極的な関与など、ヨルダンが地域の平和と安定のために果たしている役割は、国際的にも高く評価されている。伝統的な親日国であり、2018年には両国関係が戦略的パートナーシップに格上げされるなど、一貫して緊密な関係を有している。

2024年は、日・ヨルダン外交関係樹立70周年を迎え、両国の官民を含む様々なレベルでこれを記念する行事が開催された。特に、ガザ情勢を始めとする中東地域全体の緊張の高まりを受けて、首脳・外相レベルでは緊密な意思疎通を実施した。岸田総理大臣は、2月に来日したハサーウネ首相兼国防相との首脳会談に加え、9月にアブドッラー2世国王と首脳電話会談を実施して、最新の情勢について意見交換を行うとともに、両国の緊密な連携について確認した。外相レベルでは、上川外務大臣は、2月のハサーウネ首相兼国防相表敬、9月のニューヨークでの日・エジプト・ヨルダン外相会合、さらには複数回の外相電話会談を実施した。また、岩屋外務大臣は、10月の就任直後、サファディ副首相兼外務・移民相との間での電話会談で、急激に緊張が高まったレバノン情勢を含む地域情勢について意見交換を行い、邦人保護における協力を要請し、サファディ外相からは日本人の安全確保への協力を惜しまないとの発言があった。こうした緊密な意思疎通もあり、この電話会談の翌日には、自衛隊機によるレバノンからヨルダンへの邦人などの輸送がつつがなく実施された。

加えて、11月には、ハッサン王子サルワット同妃両殿下が訪日し、訪日中に、駐日ヨルダン大使館主催による70周年記念レセプションが開催されるなど、両国の皇室・王室間の伝統的な関係を象徴する機会となった。安全保障面では、2月の南雲統合幕僚副長によるヨルダン訪問、11月のフネイティ統合参謀本部議長による訪日など、防衛分野における両国の協力関係が一層緊密化している。

(9)湾岸諸国とイエメン

湾岸諸国は、近年、脱炭素化や産業多角化などを重要課題として社会経済改革に取り組んでいる。湾岸諸国は、日本にとってエネルギー安全保障などの観点から重要なパートナーであることに加え、こうした改革は中東地域の長期的な安定と繁栄に資するとの観点から、日本としても、サウジアラビアとの「日・サウジ・ビジョン2030」や、アラブ首長国連邦(UAE)との「包括的・戦略的パートナーシップ・イニシアティブ(CSPI)」などの下で幅広い分野の協力を進めている。また、2009年以降交渉が中断していた日・GCC(湾岸協力理事会)(7)経済連携協定(EPA)については、12月にサウジアラビアのリヤドで、交渉再開後の第1回交渉会合を開催した。

サウジアラビアは石油輸出国機構(OPEC)で主導的な役割を担っており、日本の原油輸入の約4割を供給するエネルギー安全保障上の重要なパートナーである。また、同国はアラブ諸国唯一のG20メンバーであり、イスラム教の二大聖地を擁するアラブ・イスラム諸国の盟主である。2023年10月以降の中東情勢における緊張の高まりを受けて、アラブ連盟・イスラム協力機構(OIC)共同サミットや「二国家解決実施のための国際同盟」会合の開催などを通じて、アラブ・イスラム諸国の外交政策の議論において主導的な役割を担った。また、同国は、「サウジ・ビジョン2030」を掲げ、包括的な社会経済改革を目指し、様々な分野で新たなイニシアティブを推進している。岸田総理大臣とムハンマド皇太子兼首相との5月のテレビ会談、石破総理大臣とムハンマド皇太子兼首相との11月の電話会談、上川外務大臣とファイサル外相との5月の電話会談、岩屋外務大臣とファイサル外相との10月の電話会談などを通じ、両国の戦略的パートナーシップを強化し、「日・サウジ・ビジョン2030」の枠組みの下での様々な分野での協力や地域・国際社会の安定化に向けて国際場裡での連携を更に進めることなどを確認した。

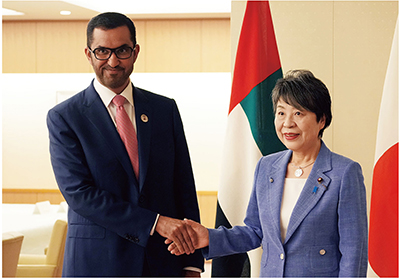

UAEも日本の原油輸入の約4割を供給するエネルギー安全保障上の重要なパートナーである。日本は、7月のジャーベル産業・先端技術相兼日本担当特使の訪日、岩屋外務大臣とジャーベル産業・先端技術相兼日本担当特使との12月の電話会談などを通じ、「CSPI」の枠組みの下での様々な分野での協力や「日・UAEイノベーション・パートナーシップ」及び「グローバル・グリーン・エネルギー・ハブ」構想の下での協力を一層推進し、両国の包括的・戦略的パートナーシップを強化させることを確認した。9月には、日本とUAEの首脳間で、日・UAE経済連携協定(EPA)の交渉開始を発表し、11月には第1回交渉会合が東京で行われた。また、防衛分野では、2023年5月に署名した日・UAE防衛装備品・技術移転協定が1月に発効した。

カタールは、世界最大級の産ガス国でありつつ、イラン、タリバーン、ハマスなどとの独自のチャンネルをいかし、米・タリバーン間の和平交渉、米・イラン間の被拘束者交換の交渉、イスラエル・ハマス間の停戦・人質解放をめぐる交渉などを仲介し、存在感を高めている。カタールとの間では、11月に開催された外務省間政策対話などを通じて、2023年に岸田総理大臣とタミーム首長との間で確認された「戦略的パートナーシップ」に基づき、政治、経済、防衛交流などの幅広い分野における両国の協力関係を強化することを確認した。

オマーンは、イランやホーシー派との独自のチャンネルをいかし、サウジアラビア・イラン間の外交関係正常化の交渉、サウジアラビア・ホーシー派間の交渉、米・イラン間の被拘束者交換の交渉などを仲介した。海上自衛隊がオマーンに寄港し、洋上訓練を行うなど、海洋安全保障分野を含め、幅広い分野における両国間の協力・交流を進めた。

クウェートは、日本の原油輸入の約9%を供給する強固なパートナーであり、12月の外務省間政策対話などを通じて、政治、経済、エネルギー、文化などの二国間協力、両国間の往来・交流の強化、国際場裡における協力などの幅広い分野における協力関係について意見交換を行い、地域・国際社会の安定化に向けた両国間の連携を確認した。

バーレーンには、米海軍第五艦隊司令部が設置されており、中東地域における日本関係船舶の安全確保や地域の安定化という観点から日本にとって重要なパートナーである。またバーレーンとの間では、4月の上川外務大臣とザヤーニ外相との電話会談などを通じて、法の支配の維持・強化のため、協力を強化していくことを確認した。

イエメンの安定は、中東地域全体の平和と安定のみならず、日本のエネルギー安全保障に直結するシーレーンの安全確保の観点からも重要である。イエメンでは、イエメン正統政府及びアラブ連合軍と、ホーシー派との間での衝突が継続していたが、2022年4月の全土での停戦後、同年10月に停戦が失効したものの小康状態が継続している。2023年には、オマーンの仲介により、サウジアラビアとホーシー派の直接協議が複数回実施され、イエメンの恒久的和平に向けた前向きな動きが見られたが、ガザ地区をめぐる情勢を受け、2023年11月、ハマスとの連帯を掲げるホーシー派は、イスラエル関係船舶に対する攻撃を行うことを宣言し、紅海のイエメン沖において日本関係船舶を「拿(だ)捕」するなど、紅海及びアデン湾において、船舶に対する攻撃を続けている。日本は、こうしたホーシー派の行動を断固非難し、船舶の自由かつ安全な航行を阻害する行為の自制を求めるとともに、当該船舶・乗組員の早期解放や周辺海域の安定化に向けて、関係国と連携しながら取り組んでいる。2024年には、日本が米国と共に提案した、紅海上の船舶に対するホーシー派のあらゆる攻撃の即時停止を求める安保理決議第2722号(1月)及び第2735号(6月)が採択された。また、11月には日本と米国の主導でホーシー派による商業船舶への攻撃を最も強い言葉で非難する安保理プレスステートメントを発出した。紛争長期化により、イエメンは「世界最悪の人道危機の一つ」とされる深刻な状況に直面しており、日本は2015年以降、国際機関などと連携し、イエメンに対し、合計約4.6億ドル(2024年末時点)の人道支援を実施している。

(10)シリア

ア 情勢の推移

2011年3月から約13年続くシリア危機は、これまで情勢の安定化及び危機の政治的解決に向けた見通しが立たず、2019年に国連の仲介により設立されアサド政権側及び反体制派側が一堂に会する「憲法委員会」も1年以上実施されてこなかった。

対外関係では、アサド政権を支持するロシアやイランとの協力関係は維持されつつ、近年に見られたアラブ諸国との関係改善の動きの一環として、2023年5月7日にはアラブ連盟外相級臨時会合において同連盟への参加再開が決定された。なお、欧米諸国は、アサド政権による化学兵器使用や人権蹂躙(じゅうりん)(8)行為などを理由に、シリア政府との関係再開には依然として慎重な姿勢を維持してきた。

軍事・治安面では、2023年10月以降のガザ情勢の悪化や、2024年9月中旬以降のイスラエルによるレバノンの親イラン民兵組織ヒズボッラーへの攻撃拡大に同調して、ヒズボッラーへの補給地と位置付けられるシリア国内への攻撃が増大するなど、シリア情勢にも影響が及んだ。こうした中、シャーム解放機構(HTS)を母体とする反体制勢力は、11月27日頃から北部の都市アレッポを制圧し、12月8日には首都ダマスカスを制圧したと宣言した。翌9日にはロシア政府が、アサド大統領がロシアに亡命したと発表した。10日には、ダマスカスで「暫定政権」の樹立が宣言され、2025年3月1日までに新政権へ移行予定であると発表された。また、「暫定政権」は、全ての反体制派組織を解散し、国防省直下の国軍として統合する方針や、国民対話の実施及び新憲法制定などについて見通しを発表した。また、イスラエルは、12月15日、ゴラン高原の人口倍増計画を承認し、ゴラン高原の緩衝地帯に進軍した。一方、トルコ、アラブ諸国及び欧米諸国はシリアを訪問し、「暫定政権」との接触を開始した。

人道状況については、2023年2月6日に発生したトルコ南部を震源とする大地震により、シリアも北部を中心に甚大な被害を受けた(犠牲者は5,900人以上とされる。)。シリア国内で人道支援を必要とする人々の規模は2024年には1,670万人に上るとされており、国内避難民の数も720万人を超える。長期にわたり抱える様々な課題に加え、2024年9月中旬以降のレバノンにおける衝突の激化を発端とし、レバノン国内よりシリアに向け大量の避難民及び帰還民が発生した。その人数は11月12日時点で約53万人に上り、危機発生以降、人道支援ニーズが最も高い状況にある。

イ 日本の取組

日本は、シリアにおいて一刻も早く暴力が停止し、全てのシリア人が基本的人権や尊厳を享有し、自由と繁栄を享受できるようになることを強く望んでおり、シリアの将来は、シリア人自身が決めていくべきものとの考えから、シリア情勢において平和的で安定した移行が行われることを期待している。特に、全ての関係者が、国連仲介の政治プロセス進展を促す国連安保理決議第2254号を踏まえ、シリア国民の意思を最大限尊重し、シリア国民による対話を通じた包摂的な政治的解決、国民和解、ひいては地域の平和と繁栄に向けて建設的な役割を果たすことを求めている。日本は、9月中旬以降のレバノン情勢の影響を受けて、レバノンからシリアへ避難した人々に対して、10月29日、新たに国連機関を通じた1,000万ドルの緊急無償資金協力を実施した。2012年以降の日本のシリア及び周辺国に対する人道支援の総額は35億ドル以上に上る。

(11)レバノン

レバノンは、複合的危機による様々な課題に直面する中、2022年10月末のアウン前大統領の任期終了後、政治勢力間の対立などにより議会での協議は妥結に至らず、新たな大統領の選出が実現せず、政治空白が続いていた。国際通貨基金(IMF)(9)との事務レベル合意で提示された行財政改革は著しく遅れており、公共サービスの機能不全や高いインフレ率など、経済危機は長引いている。2023年10月以降のガザ情勢の影響を受け、イスラエルと接する南部ではイスラエルとヒズボッラーなどの間で攻撃の応酬が発生した。さらに、9月中旬以降、イスラエルはベイルート南部郊外ダーヒエ地区、レバノン南部及び東部に大規模空爆を実施した。これにより、国内では100万人規模の避難民が発生した。11月26日、イスラエル政府とレバノン政府は、米国及びフランスの仲介により、停戦に合意し、日本としても今般の停戦合意を歓迎し、全ての当事者が停戦合意を完全に履行し、地域の安定にコミットするため国連安保理決議第1701号の完全な履行を含めあらゆる措置を講じることを強く求めている。2025年1月9日、大統領選出のための議会会合が召集され、ジョゼフ・アウン国軍司令官が第14代大統領に選出された。2年以上の空白期間を経て大統領が選出されたことは、同国の安定と発展に向けた重要な一歩といえる。

日本は、2012年以降、合計2億9,090万ドル以上の対レバノン支援(広域支援を含む。)を行ってきた。これに加えて、悪化している人道状況を受けて、10月21日、新たに国連機関などを通じた1,000万ドルの緊急無償資金協力を実施した。岩屋外務大臣は、10月にブハビーブ外務・移民相との間で外相電話会談を行い、地域及びレバノン情勢の沈静化に向けて、両国が引き続き連携して取り組んでいくことを確認した。

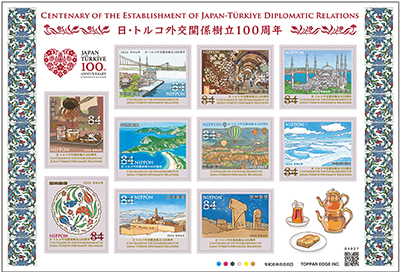

2024年、日本とトルコは外交関係樹立100周年を迎えました。トルコが建国された翌年の1924年8月6日、日本がローザンヌ条約を批准し、同条約が発効したことにより、日本とトルコの間で外交関係が樹立されました。中東地域での日本国大使館開設はトルコが初めてであり(1925年)、これは日本政府が当時からトルコをいかに重要視していたかを示しています。

その後、日本とトルコは第二次世界大戦という困難な時代を経ますが、トルコの参戦は戦争末期であり、両国が戦火を交えることはなかったため、日・トルコの友好関係は戦争の影響をほとんど受けませんでした。戦後、日本が1956年に国際連合への加盟を実現した際、トルコは国連安全保障理事会の討議において、「偉大な国家日本の国連加盟は、国際社会の平和と友好協力への顕著な貢献につながる」と訴え、各国に日本の国連加盟の重要性を説いて回るなど、日本の国際社会への復帰のために力を尽くしてくれました。

近年、日・トルコ関係は、政治、経済、防災、文化など幅広い分野においてますます発展を遂げています。トルコで初めて免震の仕組みを導入して建設された第二ボスポラス大橋は日本の円借款によって、また、イスタンブール150年来の夢を実現したといわれるマルマライ地下鉄トンネルは日本の有償資金協力によって建設されました。さらに、1999年のマルマラ地震、2011年の東日本大震災、そして最近では2023年2月のトルコ南東部大地震といった自然災害に際して、日本とトルコは、「まさかの時の友こそ真の友」ということわざのとおり、困難な状況の中でも互いに支え合ってきました。

外交関係樹立100周年を迎えた2024年は、1月の上川外務大臣及び深澤陽一外務大臣政務官、5月の石原宏高総理大臣補佐官のトルコ訪問が行われたほか、12月には秋篠宮皇嗣同妃両殿下が御訪問になるなど、ハイレベルでの交流も行われました。また、6月にはトルコ海軍の艦艇「クナルアダ」が2か月かけて日本に寄港し、寄港地の一つである和歌山県串本町において134年前に同町大島沖で遭難したトルコ軍艦エルトゥールル号追悼式典が行われるなど、100周年という節目にこれまでの友好の歴史を振り返るとともに、官民様々なレベルでの記念事業が両国で実施されました。同事業の締めくくりとして、イスタンブールで秋篠宮皇嗣同妃両殿下の御臨席のもと行われた記念コンサートでは、トルコ民族舞踊と日本の和太鼓グループによる共演が披露されました。両国の伝統と文化が見事にコラボレーションした催しとなり、大きな盛り上がりを見せ、同事業は日・トルコ両国の多くの方々の協力をいただきながら幕引きを迎えました。今後も日・トルコ関係及び両国民の絆(きずな)を一層深めていく考えです。

(1) IDF:Israel Defense Forces

(2) JAIP:Jericho Agro-Industrial Park

(3) CEAPAD:Conference on cooperation among East Asian countries for Palestinian Development

(4) PA:Palestinian Authority

(5) 安保理において、特定の議題に関する議論を主導し、決議や議長声明などの文書を起草する理事国を指す。

(6) エルトゥールル号事件の詳細については、外務省ホームページ参照:

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/da/page22_001052.html

(7) Gulf Cooperation Council(GCC)湾岸協力理事会:1981年にサウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、バーレーン、オマーン、カタール、クウェートによって設立された。防衛・経済を始めとするあらゆる分野における参加国での調整、統合、連携を目的としている。

(8) 国家権力が、憲法に保障された国民の基本的人権を侵犯すること

(9) IMF:International Monetary Fund