安保理非常任理事国(2009~10年)任期中の主な取組

2011年2月

日本は,2008年10月の国連安全保障理事会(安保理)非常任理事国選挙において,加盟国中最多の10度目の当選を果たし(2008年国連安保理非常任理事国選挙における日本の当選について),2009~10年の間,アジア・グループの代表として安保理非常任理事国を務めました。

この間,日本は国際の平和と安全に関する幅広い問題に取り組んできました。例えば,2009年に北朝鮮が核実験を行った際,日本は安保理の議論を主導し,強い内容を含む決議の採択を実現しましたが,このように,日本を含む東アジアの平和と安全にも重大な影響を及ぼす事態を巡る安保理の対応について主体的な役割を果たすことが出来たのは,日本が非常任理事国として安保理に席を占めていたことに負うところが大きいといえます。このような日本の安保理における議論への貢献,安保理の下部組織での主体的な取組,また平和構築や大量破壊兵器の不拡散などの国際の平和と安全に関する分野における積極的な貢献は,国際社会から高い評価を受けています。

日本が安保理の理事国でなくなるということは,その間,安保理における議論に主体的に取り組む機会を少なからず失うということです。日本は世界で唯一の被爆国として,国際社会の先頭に立って,核兵器をはじめとする大量破壊兵器などの軍縮・不拡散や平和構築に取り組んできていますが,こうした国が安保理の議論に常に参加し,その意思決定に関わっていくことは,国際の平和と安全にとっても重要であると考えています。

©UN Photo Eskinder Debebe

2010年12月末に,日本は安保理非常任理事国の任期を終えましたが,可能な限り早期の常任理事国入りを目指し,2011年に非常任理事国を務める他のG4メンバー国(印,伯,独)などと引き続き協力しながら,安保理改革の大きな前進に向け,取り組んでいきます。また,安保理改革が実現するまでの間は,並行して可能な限り頻繁に非常任理事国として安保理に席を占めるために,2015年安保理非常任理事国選挙(任期2016-17年)における当選を目指し,活動を行っていく考えです。

任期中の安保理の主な動き

2010年

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |

| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

2009年

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |

| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

安保理首脳会合への出席

安保理首脳会合において発言する鳩山総理(当時)

2009年9月,鳩山総理大臣(当時)は,米国が安保理議長国として開催した核不拡散・核軍縮に関する安保理首脳会合に出席しました。安保理首脳会合が開催されるのはこれが6回目ですが,同会合で核軍縮・不拡散をテーマとするのは初めてのことでした。鳩山総理は「日本は核廃絶に向けて先頭に立たなければならない」旨述べ,核軍縮・不拡散に向けた日本の決意を改めて表明しました。会合の冒頭では,核軍縮・不拡散に関する安保理決議第1887号が採択され,核軍縮・不拡散に国際社会として取り組んでいく機運を高める上で有意義な会合となりました。

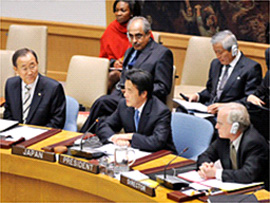

安保理閣僚級会合などへの出席

安保理議長を務める岡田外務大臣(当時)

2010年4月,岡田外務大臣(当時)は,日本が安保理議長国として開催した「紛争後の平和構築」に関する公開討論に出席し,日本の外務大臣として初となる議長を務めました。紛争後の国における政治的安定,治安の確保と並行して社会的安定をいかに達成するのか,そして,これらを実現するための包括的な戦略をいかに国際社会が支援して作っていくのかという,日本からの問題提起を受け,アフガニスタン,ボスニア・ヘルツェゴビナ,東ティモール,シエラレオネなどから,各自の経験や知見に基づく発言が行われ,安保理メンバー国を含む多くの国により活発な議論が行われました。公開討論の最後には,安保理として政治,治安及び開発などに統合的に取り組むための戦略の必要性を指摘し,各分野でとられるべき政策及び国際協力の内容を盛り込んだ安保理議長声明が発出されました。

また,同月,日本は安保理の作業方法に関する公開討論も主催し,安保理理事国以外の国連加盟国38か国の参加を得て,安保理の透明性向上や非理事国との意見反映の必要性につき,活発な議論を行いました。

その他にも,下記のとおり,日本の外務大臣などが下記の安保理会合に出席し,幅広い地域・テーマに関する議論に,積極的に取り組んできました。

- 2008年

- ソマリア沖海賊対策に関する安保理閣僚級会合(12月,西村政務官(当時))

- 2009年

- 中東情勢に関する安保理閣僚級会合(5月,伊藤副大臣(当時))

- 2010年

- 女性・平和・安全に関する安保理公開討論(10月,菊田政務官)

- スーダンに関する安保理閣僚級会合(11月,松本副大臣)

- イラクに関する安保理閣僚級会合(12月,徳永政務官)

主要な地域情勢

日本が非常任理事国として安保理の議論に取り組んできた2年間,国際社会においては,国際の平和と安全に関わる様々な出来事が起こりました。安保理においては,イスラエル軍によるガザ侵攻,北朝鮮によるミサイル発射や核実験,イラクやアフガニスタンなどにおける各種選挙や度重なる爆弾テロ事件,ハイチ大地震と国連ハイチミッション(MINUSTAH)への増員派遣,イランの核問題への対応,パレスチナ支援船団とイスラエル軍の衝突,韓国哨戒艦沈没事件,イスラエル・レバノン国境付近における軍事衝突,ソマリア沖の海賊問題,コートジボワール大統領選挙を受けた国内情勢の悪化,そして旧ユーゴスラビア及びルワンダ国際刑事裁判所(ICTY・ICTR)の残余メカニズム設置など,非常に幅広い地域・事案について,議論が行われました。

日本は,自国の平和と安全に直接関わる課題について主体的かつ積極的に取り組んできたのはもちろんのこと,安保理非常任理事国として,アジア地域における問題をはじめ,下記のとおり,幅広い地域情勢に関する議論に取り組んできました。

«北朝鮮情勢»

これまで,安保理は,北朝鮮による度重なるミサイル発射や核実験の実施に対して,制裁を含む強い措置をとってきました(決議第1695号,第1718号など)。それにもかかわらず,北朝鮮は,2009年には,弾道ミサイル発射(4月及び7月),核実験実施(5月),2010年には,韓国の天安艦沈没事件(3月),延坪島砲撃(11月)を引き起こしたほか,更に,ウラン濃縮計画を公表しています(11月)。安保理は,これら一連の動きに対し,北朝鮮を非難するとともに,国際社会の声に耳を傾け,国際的義務を順守するように求めてきました。

特に,2009年5月の北朝鮮による核実験に対応するため,安保理は,日本などの主導により,制裁措置(武器禁輸・貨物検査・金融措置)の強化や,北朝鮮制裁委員会の強化(専門家パネルの設置)などを含む決議第1874号を全会一致で採択しました。

また,天安艦沈没事件については,北朝鮮に責任があるとした合同調査団の調査結果を受け,沈没をもたらした攻撃を非難するメッセージを安保理議長声明として発出しました。延坪島砲撃事件についても,12月に安保理非公式会合及び公開会合を開催しました。

北朝鮮によるウラン濃縮問題については,日本をはじめとする主要関係国は,安保理決議の重大な違反であり,安保理が適切な対応を行うべきとの立場を主張してきています。日本としては,2010年に安保理非常任理事国の任期が終了した後も,引き続き東アジア地域の平和と安全の確保のため,安保理における議論に関与していきます。

«東ティモール情勢»

東ティモールにおける2006年の情勢悪化を受けて,安保理は,「国連東ティモール統合ミッション(UNMIT)」を設立・派遣し(決議第1704号),同国の平和と安定に貢献してきています。日本は,2009年から2010年までの2年間,安保理における東ティモールのリード国(注3)を務め,東ティモール国家警察による警察権限の段階的な回復に応じ,UNMITの人員削減を含む警察部隊再編成を行うことを認める決議第1912号(2010年2月)を採択するなど,UNMITの成功に向けて議論を主導してきました。また,日本は国連からの要請に応じ,2010年9月よりUNMITに軍事連絡要員2名を派遣しています。

«イランの核問題»

2006年以降,安保理は対イラン安保理制裁決議第1737号,第1747号及び第1803号を採択し,制裁を実施してきましたが,2009年には新たなウラン濃縮施設の建設が明らかになり, 2010年2月には,約20%のウラン濃縮活動を開始するなどイランによる更なる決議違反が続いたことから,同年5月,追加制裁を含む新たな決議案が安保理理事国間で議論されるに至りました。

日本は,核不拡散体制の堅持,北朝鮮の核・ミサイル問題への対応との関係,エネルギー供給に大きな影響を有する中東地域の安定などの観点から,イランの核問題には毅然とした対応が必要との立場に基づき,国際社会が一致して強いメッセージを発出できるよう,安保理理事国間の議論に積極的に参加し,決議第1929号の採択に貢献しました。

同決議案の審議期間中,一部の非常任理事国との間で外相レベルでの電話会談を行ったほか,イランに対しても,日イラン外相会談をはじめとする累次の機会に過去の安保理決議遵守を求めるなど,外交努力を行いました。

«中東情勢»

日本の安保理非常任理事国入り直前の2008年12月末に発生した,イスラエルによるガザ侵攻を受け,停戦に向け,安保理において議論が行われました。日本は,国際の平和と安全の維持に責任を有する安保理が事態の解決に資する役割を果たすべきと主張し,安保理が一致したメッセージを発出できるよう関係国に働きかけを行うなど,停戦決議(決議第1860号)の採択に向け,議論に積極的に参画しました。

«アフガニスタン情勢»

安保理においては,「国連アフガニスタン支援ミッション(UNAMA)」及び同国に派遣される「国際治安支援部隊(ISAF:安保理決議により設置承認)」に関する任務や同国における平和構築の取組を中心として,アフガニスタン情勢を定期的に議論しています。日本は,2009年の1年間,安保理におけるアフガニスタン問題の議題リード国(注3)として,UNAMAの任期延長を決定する決議第1868号及びISAFの任期延長を決定する同第1890号,また,同年8月のアフガニスタン大統領選挙に関連する一連の安保理議長声明などの起案及び理事国間の調整業務を行い,安保理における議論を主導しました。

«スーダン情勢»

スーダンにおける司令部要員の活動の様子

安保理は,南北スーダン包括和平合意(CPA)履行支援を任務とするPKO「国連スーダン・ミッション(UNMIS)」及びダルフール紛争における文民保護などを任務とする「ダルフール国連AU合同ミッション(UNAMID)」の活動を,それぞれ1年単位で審議・延長してきました。日本は,国連からの要請に応じ,2008年10月以降,UNMISに司令部要員2名を派遣しているほか,CPA履行の一環として実施された2010年4月の総選挙及び2011年1月の南部スーダン住民投票へ監視団を派遣し,CPA履行を支援してきています。

«ソマリア情勢»

ソマリア沖で頻発している海賊事案に対処するため,安保理は2008年,ソマリア領海内で協力国があらゆる必要な措置をとることを承認する決議(第1816号など)を採択しました。2009年1月には「ソマリア沖海賊対策コンタクト・グループ」が設立され,日本が議長を務めた第4回会合では,参加国を45か国に拡大し,海賊訴追の努力を支援するための国際信託基金設立の合意を導きました。2010年11月に採択された決議(第1950号)では,日本を含む各国の海賊対策が歓迎され,日本がIMO信託基金設立を主導したことが示されています。

このような海賊多発の背景には,不安定なソマリア情勢があります。安保理は,ソマリアの治安状況改善のため展開している「アフリカ連合ソマリア・ミッション(AMISOM)」の強化(決議第1964号)や,ソマリアの武装勢力を支援し情勢を悪化させているとしてエリトリアに対する武器禁輸措置(決議第1907号)を決定するなど,ソマリアの安定に向けて重要な役割を担っています。

«ハイチ情勢»

自衛隊が建設した孤児院宿舎の引渡し式

2010年1月の大地震に対応するため,現地の国連PKO「国連ハイチ安定化ミッション(MINUSTAH)」の要員数を緊急に3500人増員する決議第1908号が採択されたことを受け,日本は,国連からの要請に応じ,陸上自衛隊施設部隊約330人をハイチに派遣しました。同部隊は首都ポルトープランスを拠点として,瓦礫除去や道路整備といった,地震後のハイチが必要としている重要な復旧・復興作業に貢献してきました。日本の施設部隊の能力と規律は非常に高く,国連やハイチ政府から高く評価されています。

下部委員会議長としての日本

日本は,2年間の安保理非常任理事国の任期を務めた間,3つの安保理下部委員会の議長を務めました。イラン制裁委員会,PKO作業部会及び文書手続き作業部会です。

«イラン制裁委員会»

日本は,2009年から2010年までの2年間,安保理イラン制裁委員会(1737委員会)の議長として,対イラン制裁決議の実施に関する各種文書採択のための調整,加盟国からの照会への対応や書簡の発出,違反事例などに関する委員会メンバー国(安保理理事国と同じ15か国)間の意思決定の調整など,対イラン制裁の実務に関し,公正・中立な立場からの調整業務を行ってきました。

また,2010年6月の決議第1929号採択に伴い,委員会を支援する専門家パネルの設置に向け,安保理理事国と国連事務局の間の調整を行い,11月にはその立ち上げを実現するなど制裁の実効性を高めていくための体制作りに貢献しました。設立された同専門家パネルには,国連事務総長の任命を受け,日本外務省から一名の専門家が参加しています。

«PKO作業部会»

日本は,2009年から2010年までの2年間,PKO作業部会の議長国として積極的に議論を主導してきました。本作業部会は,PKOの包括的な見直しに関する議論に重要な役割を果たしており,安保理,国連事務局,要員貢献国間の連携向上のためのガイドラインの作成や,個別の国連PKOミッションの部隊や装備などに関する需要と供給の差異につき加盟国間で認識を共有し,潜在的な貢献国の発掘に務めるなど安保理の透明性と実効性の向上に努力しました。議長国として可能な限り頻繁に非安保理理事国を本作業部会に招待したことは,多くの加盟国や国連事務局から高く評価されました。

«文書手続作業部会»

日本は安保理の作業方法改善措置などを検討する文書手続作業部会の議長として,様々な改善措置などを文書化した「議長ノート」改訂版(S/2010/507)をとりまとめ,2010年7月に国連文書として発行,12月には冊子化して各国に配布しました。これは,2006年に日本が同作業部会の議長として初めて作成したものを,その後4年間の進展を踏まえて内容を充実させ改訂したものであり,安保理の透明性改善などに対する日本の大きな貢献として,新たに非常任理事国に就任する国や国連加盟国一般が安保理の活動に関与する上で有用な参考資料として活用されることが期待されているものです。

脚注:

- 注1(安保理決議):

安保理の公式文書であり,法的拘束力を持ちうる。採択には,全常任理事国の同意投票(賛成票又は棄権票)を含む9理事国の賛成投票が必要。 - 注2(安保理議長声明):

安保理の公式文書であり,法的拘束力は持たない。安保理理事国間のコンセンサス(総意)により発出され,安保理議長が,安保理議場で読み上げる。 - 注3(議題リード国):

ある特定の議題について,安保理決議案や議長声明案を作成・配布し,関係国間の調整を行い,交渉をまとめる役割を担うとともに,安保理内の情報共有のための非公式な会議を必要に応じ開催する役を担う国。