2 自由で公正な経済秩序を広げるための取組

(1)経済連携の推進

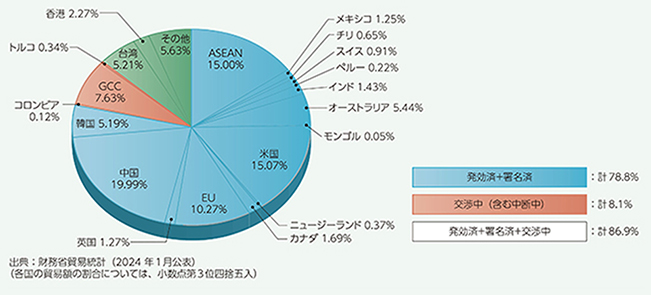

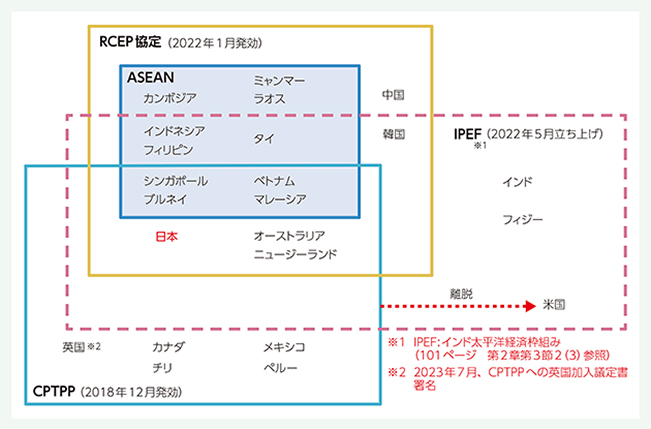

近年、経済のグローバル化が進展する一方、新型コロナの感染拡大により保護主義的な動きが一層顕著となり、さらにはロシアによるウクライナ侵略を原因として世界経済全体が混乱に見舞われている。そうした中で日本は、物品の関税やサービス貿易の障壁などの削減・撤廃、貿易・投資のルール作りなどを通じて海外の成長市場の活力を取り込み、日本経済の基盤を強化する経済連携協定(EPA/FTA)5を重視し、これを着実に推進してきている。2023年3月には、英国のCPTPP加入について、CPTPP参加国と英国との間で交渉の実質的な妥結を確認し、7月には英国加入議定書への署名が行われた。また同月には、2009年以降交渉が中断していた日・GCC(湾岸協力理事会)6自由貿易協定(FTA)について、2024年中に交渉を再開することでGCC側と一致した。こうした取組の結果、日本の貿易のEPA/FTA比率(日本の貿易総額に占める発効済み・署名済みの経済連携協定相手国との貿易額の割合)は約78.8%に至った(出典:2024年財務省貿易統計)。

また、1月には、米国産牛肉についての農産品セーフガードの適用の条件を修正するための日米貿易協定改正議定書が発効した。

日本は、引き続き、自らの平和と繁栄の基礎となる自由で公正な経済秩序を広げるため、CPTPPの高いレベルの維持や、地域的な包括的経済連携(RCEP)7協定の透明性のある履行の確保、その他の経済連携協定交渉などに積極的に取り組んでいく。

ア 多数国間協定など

(ア)環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)

CPTPPは、関税、サービス、投資、電子商取引、知的財産、国有企業など、幅広い分野で21世紀型の新たな経済統合ルールを構築する取組である。日本にとっても、日本企業が海外市場で一層活躍する契機となり、日本の経済成長に向けて大きな推進力となる重要な経済的意義を有している。さらに、CPTPPを通じて、自由、民主主義、基本的人権、法の支配といった基本的価値や原則を共有する国々と共に自由で公正な経済秩序を構築し、日本の安全保障やインド太平洋地域の安定に大きく貢献し、地域及び世界の平和と繁栄を確かなものにするという大きな戦略的意義を有している。日本、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、米国及びベトナムの12か国は、2016年2月、環太平洋パートナーシップ(TPP)協定に署名したが、2017年1月に米国がTPP協定からの離脱を表明したことから、11か国でTPPを早期に実現するため、日本は精力的に議論を主導した。2017年11月のTPP閣僚会合で大筋合意に至り、2018年3月にCPTPPがチリで署名された。協定の発効に必要とされる6か国(メキシコ、日本、シンガポール、ニュージーランド、カナダ、オーストラリア)が国内手続を終え、同協定は2018年12月30日に発効した。2019年1月にベトナムが、2021年9月にペルーが、2022年11月にマレーシアが、2023年2月にチリが、7月にブルネイが締約国となり、同協定は署名した11か国全てについて発効した。

CPTPPの発効後、閣僚級を含めTPP委員会が7回開催されている。2021年6月の第4回TPP委員会では、同年2月に加入を要請した英国の加入手続の開始と英国の加入に関する作業部会(AWG)の設置が決定され、同年9月に同作業部会の会合が開始された。2023年3月にはCPTPP参加国と英国はオンライン形式で閣僚会合を行い、英国のCPTPP加入交渉の実質的な妥結を確認した。7月には第7回TPP委員会がニュージーランドで開催され、英国加入議定書への署名が行われた。同議定書は、交渉の結果を踏まえ、CPTPPが規定する各分野のルールの英国による遵守並びにCPTPPの締約国及び英国が互いに付与する市場アクセスに関する約束などを定めている。日本は、同議定書の署名後、精力的に国内手続を進め、同議定書は12月に第212回国会(臨時会)で承認された。また、11月にはCPTPP閣僚会合が米国で開催され、加入要請への対応や「協定の一般的な見直し」に係る今後の対応について議論がなされた。2021年9月16日に中国が、同月22日に台湾が、同年12月17日にエクアドルが、2022年8月10日にコスタリカが、同年12月1日にウルグアイが、2023年5月にウクライナが加入を要請した。日本は、加入要請を行ったエコノミーがCPTPPの高いレベルを完全に満たすことができ、加入後の履行においても満たし続けていくという意図と能力があるかどうかについてしっかりと見極めつつ、戦略的観点や国民の理解も踏まえながら対応していく。

(イ)インド太平洋経済枠組み(IPEF)

IPEFは、インド太平洋地域における経済面での協力について議論するための枠組みであり、オーストラリア、ブルネイ、フィジー、インド、インドネシア、日本、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、韓国、シンガポール、タイ、米国及びベトナムの合計14か国が参加している。2022年5月、バイデン米国大統領の訪日に合わせて東京で立上げが発表され、同年9月、ロサンゼルスでのIPEF閣僚級会合において、貿易、サプライチェーン、クリーン経済及び公正な経済の四つの柱が交渉対象として合意された。2023年5月、デトロイトでのIPEF閣僚級会合において、IPEFサプライチェーン協定(柱2)の実質妥結が発表された。

さらに、11月、サンフランシスコにおいてIPEF首脳会合及びIPEF閣僚級会合が開催された。サンフランシスコ会合では、IPEFサプライチェーン協定の署名式が行われたほか、IPEFクリーン経済協定(柱3)、IPEF公正な経済協定(柱4)及びIPEFの下での各協定全体の横断的な事項について取り扱うIPEF協定の実質妥結が発表された。また、これらの成果に加え、IPEF重要鉱物対話の立上げ、2024年以降毎年開催される閣僚級のIPEF評議会の設立及び2年に1度の首脳会合の開催などを内容とする首脳声明が発出された。

(11月16日、米国・サンフランシスコ 写真提供:内閣広報室)

日本としては、米国によるインド太平洋地域の経済秩序への関与という戦略的な観点からIPEFを重視しており、インド太平洋地域における持続可能で包摂的な経済成長を実現するため、地域の経済秩序の構築と繁栄の確保に向けて、引き続き、米国と共に、地域のパートナー国と緊密に協力していく。

(ウ)日・EU経済連携協定(日EU・EPA)

2019年2月、当時の世界GDPの約3割、世界貿易の約4割を占める日EU・EPAが発効した。EUは、日本にとって第三の輸出相手国(全体の9.5%)かつ第四の輸入相手国(9.6%)(いずれも2022年時点)となる重要なパートナーである。

2023年4月には、閣僚間で合同委員会第4回会合を開催し、日EU・EPAの適正かつ効果的な運用を確保するための議論や、地理的表示(GI)、規制協力、政府調達、貿易と持続可能な開発の分野に係る進捗について意見交換を行った。また、10月には、閣僚間で日・EUハイレベル経済対話を開催し、日EU・EPAに「データの自由な流通に関する規定」を含めることに関する交渉が大筋合意に至ったことを確認した。今後も、閣僚級の合同委員会や分野別の専門委員会・作業部会を通じて、EPAの効果的な実施を確保するための取組を進め、日・EU経済関係の更なる深化に向けて引き続き緊密に協力していく。

(エ)日英包括的経済連携協定(日英EPA)

英国のEU離脱を機に2021年1月に発効した日英EPAは、基本的価値を共有するグローバルな戦略的パートナーである日英関係を経済面で一層深化させるための重要な礎となっている。日EU・EPAを基礎とし全24章で構成される日英EPAは、電子商取引や金融サービスなどの分野で日EU・EPAよりも先進的かつハイレベルなルールを盛り込んでいる。また、日本が結ぶEPAの中で初めて、貿易により創出される機会や利益への女性のアクセス促進のための日英協力に関する章を設けている。

10月、閣僚間で日英EPA合同委員会第2回会合が開催され、EPAの実施状況を確認し、経済分野での協力をより一層強化・促進することで一致した。今後も、閣僚級の合同委員会や分野別の専門委員会・作業部会を通じて、EPAの効果的な実施を確保するための取組を進め、日英経済関係の更なる深化に向けて引き続き緊密に協力していく。

(オ)日・GCC自由貿易協定(FTA)

日本と湾岸協力理事会(GCC)との間のFTA交渉は、2006年に開始され、その後2009年に中断されたが、2023年7月に岸田総理大臣がサウジアラビアを訪問した際、岸田総理大臣とブダイウィGCC事務総長との間で、2024年中に日・GCC自由貿易協定交渉を再開することで一致した。

(カ)地域的な包括的経済連携(RCEP)協定

RCEP協定は、東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国と日本、オーストラリア、中国、韓国及びニュージーランドが参加する経済連携協定である。RCEP協定参加国のGDPの合計、参加国の貿易総額、人口はいずれも世界全体の約3割を占める。この協定の発効により、日本と世界の成長センターであるこの地域とのつながりがこれまで以上に強固になり、日本の経済成長に寄与することが期待される。2012年11月に、プノンペン(カンボジア)で開催されたASEAN関連首脳会合の際、RCEP交渉立上げ式が開催されて以来、4回の首脳会議、19回の閣僚会合及び31回の交渉会合が開催されるなど約8年の交渉を経て、2020年11月15日の第4回RCEP首脳会議の機会に署名に至った。

RCEP協定は、2022年1月1日に発効し、2023年末までに合計5回の合同委員会及び2回の閣僚会合が開催された。日本としては、RCEP協定の透明性のある履行の確保を通じ、自由で公正なルールに基づく経済活動を地域に根付かせるため、関係各国と緊密に連携しながら取り組んでいく。

なお、インドは、交渉開始当初からの参加国であったが、2019年11月の第3回首脳会議において、以降の交渉への不参加を表明し、RCEP協定への署名にも参加しなかった。しかしながら、RCEP協定署名の際、署名国は、同協定がインドに対して開かれていることを明確化する「インドのRCEPへの参加に係る閣僚宣言」を日本の発案により発出し、インドの将来的な加入円滑化や関連会合へのオブザーバー参加容認などを定めた。インドがRCEP協定に参加することは、経済的にも戦略的にも極めて重要であり、日本は、インドのRCEP協定への将来の復帰に向けて、引き続き主導的な役割を果たしていく。

(キ)アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)8構想

アジア太平洋地域の中長期的な方向性を示す「APECプトラジャヤ・ビジョン2040」(2020年アジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議で採択)は、「高水準で包括的な地域での取組に貢献するアジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)のアジェンダに関する作業などを通じて、ボゴール目標9及び市場主導による地域における経済統合を更に推し進める」と言及している。2022年には、「FTAAPアジェンダに関する作業計画」が合意され、このビジョンを具体化する作業が進められている。

日本はこれまで、FTAやEPAにおける「競争章」や投資政策に関する政策対話などを行い、FTAAPアジェンダに関する知見の共有や能力構築支援に継続的に取り組んでいる。またCPTPP協定が2018年12月末に発効したこと、RCEP協定が2022年1月に発効したことは、質が高く包括的なFTAAPを実現する観点からも重要な意義がある。

イ 二国間協定

トルコは、欧州、中東、中央アジア・コーカサス地域、アフリカの結節点に位置する重要な国であり、高い経済的潜在性を有し、周辺地域への輸出のための生産拠点としても注目されている。トルコは、これまでに20以上の国・地域とFTAを締結しており、日本としても、EPA締結を通じて日本企業の競争条件を整備する必要がある。

また、両国の経済界からも日・トルコEPAの早期締結に対する高い期待感が示されていることから、2014年1月の日・トルコ首脳会談において交渉開始に合意し、2023年12月末までに17回の交渉会合が開催された。

ウ その他の発効済みのEPA

発効済みのEPAには、協定の実施の在り方について協議する合同委員会に関する規定や、発効から一定期間を経た後に協定の見直しを行う規定がある。また、発効済みのEPAの円滑な実施のために、発効後も様々な協議が続けられている。日・インドネシアEPAについては、12月に開催された日・インドネシア首脳会談において、改正交渉が大筋合意に至ったことが確認された。

また、EPAに基づき、インドネシア、フィリピン及びベトナムから看護師・介護福祉士候補者の受入れを実施しており、2023年度までの累計受入数は、それぞれ、インドネシア3,949人、フィリピン3,613人及びベトナム1,845人となっている。また、2022年度までの3か国の累計国家試験合格者数は、看護師は648人、介護福祉士は2,890人である。

エ 投資関連協定

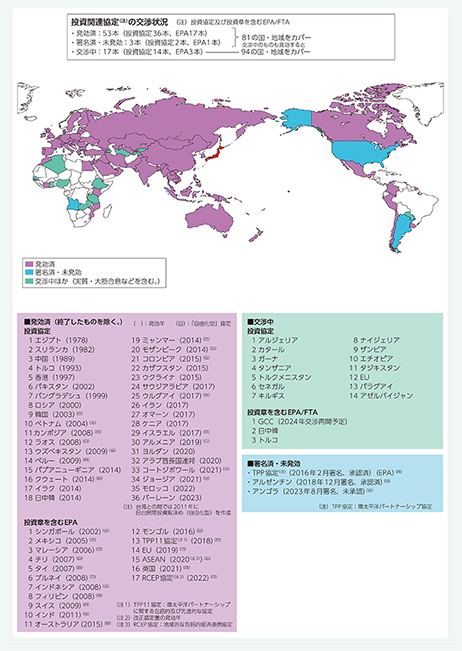

投資関連協定(投資協定及び投資章を含むEPA/FTA)は、投資家やその投資財産の保護、規制の透明性向上、投資機会の拡大、投資紛争解決手続などについて共通のルールを設定することで、投資家の予見可能性を高め、投資活動を促進するための重要な法的基盤である。海外における日本企業の投資環境を整備するだけでなく、日本市場への海外投資の呼び込みにも寄与すると考えられることから、日本は投資関連協定の締結に積極的に取り組んできている。

2023年には、日本は、日・アンゴラ投資協定に署名し(8月)、日・バーレーン投資協定が発効した(9月)。2024年1月末時点で、発効済みの投資関連協定が53本(投資協定36本、EPA17本)、署名済み・未発効となっている投資関連協定が3本(投資協定2本、EPA 1本)あり、これらを合わせると56本となり、81の国・地域をカバーすることとなる。これらに現在交渉中の投資関連協定を含めると94の国・地域、日本の対外直接投資額の約95%をカバーすることとなる10。

オ 租税条約/社会保障協定

(ア)租税条約

租税条約は、国境を越える経済活動に対する国際的な二重課税の除去(例:配当などの投資所得に対する源泉地国課税の減免)や脱税・租税回避の防止を図ることを目的としており、二国間の健全な投資・経済交流を促進するための重要な法的基盤である。日本政府は、日本企業の健全な海外展開を支援するため、これに必要な租税条約ネットワークの質的・量的な拡充に努めている。

2023年には、アゼルバイジャンとの新租税条約(全面改正)(8月)が発効した。またアルジェリアとの租税条約(2月)及びギリシャとの租税条約(11月)が署名された。さらに、10月にはトルクメニスタンとの間で新租税条約(全面改正)が実質合意に至っている。2023年12月時点で、日本は85本の租税条約などを締結しており、154か国・地域との間で適用されている。

(イ)社会保障協定

社会保障協定は、社会保険料の二重負担や年金受給資格の問題を解消することを目的としている。海外に進出する日本企業や国民の負担が軽減されることを通じて、相手国との人的交流の円滑化や経済交流を含む二国間関係の更なる緊密化に資することが期待される。2023年12月時点で日本と社会保障協定を締結又は署名している国は23か国である。

(2)国際機関における取組

ア 世界貿易機関(WTO)

(ア)WTOが直面する課題とWTO改革

WTOは、ルールに基づく自由で開かれた多角的貿易体制の基盤として、日本及び世界の経済成長に貢献してきた。現在、世界が、ロシアによるウクライナ侵略などの地政学的挑戦にさらされ、デジタル経済の発展などの世界経済の変化や、非市場的な政策及び慣行、経済的威圧などの新たな課題にも直面する中、WTOがこれらの危機や課題に十分対応できていないことも事実であり、WTOを中核とする多角的貿易体制の維持・強化のため、WTO改革の必要性が一層強く認識されている。

こうした中、日本は、(1)時代に即したルール形成、(2)紛争解決制度の改革、(3)協定の履行監視機能の強化、の3本柱から成るWTO改革に向けた国際的取組を推進している。日本が議長国として10月に開催したG7大阪・堺貿易大臣会合でも、WTO改革を推進し、WTOを中核とする、ルールに基づく、包摂的で、自由かつ公正な多角的貿易体制を維持及び強化することへのG7のコミットメントを再確認した。

(イ)時代に即したルール形成

日本は、2022年6月の第12回WTO閣僚会議の際に採択された漁業補助金協定を2023年7月に受諾した。同協定は、違法・無報告・無規制(IUU)11漁業につながる補助金の禁止などにより海洋生物資源の持続可能な利用の実現を目指すものであり、1995年のWTO設立以来、貿易円滑化協定に続く2例目となる全加盟国が参加して作成された新協定である。日本は、同協定の早期発効に向け各国に受諾を働きかけているほか、開発途上国による履行を推進するため、2月、同協定の基金に対して加盟国の中で最初に拠出した。

同時に、日本は、共同声明イニシアチブ(JSI)12の下、複数の有志国によるルール形成も推進している。2020年、開発のための投資円滑化に関する協定の作成のための交渉が開始された。日本も積極的に議論に貢献し、7月、その実体規定の文言交渉が妥結した。実体規定は、投資に関する措置の透明性向上及び許可手続の簡素化・迅速化などを規定している。同じくJSIの一つである電子商取引に関する新たな協定の作成を目指す交渉では、日本は、オーストラリア及びシンガポールと共に共同議長国として、交渉の妥結に向けて議論を主導した。

(ウ)紛争処理

WTOの紛争解決手続13は、WTO加盟国間の経済紛争をルールに基づき解決するための制度であり、多角的貿易体制に安定性と予見可能性を与える柱として位置付けられている。2019年12月以降、上級委員会(最終審に相当)は審議に必要な委員数を確保できず、「機能停止」状態にあるが、紛争解決制度自体は引き続き加盟国に利用されている。

2023年12月末時点で、WTOの紛争解決手続には、5件14の日本の当事国案件が付託されており、2023年には以下の動きがあった。

2019年に日本がインドによる情報通信技術(ICT)製品(スマートフォンやその部品など)の関税引上げ措置について申し立てた案件では、4月、当該措置はWTO協定と非整合的であるとして、措置の是正を勧告するパネル(第一審に相当)報告書が配布された。翌5月、インドがパネル報告書を不服として、機能停止している上級委員会に申し立てたため、審議は現在行われていない。

2021年に日本が中国による日本製ステンレス製品に対するダンピング防止措置について申し立てた案件では、6月、当該措置はWTO協定と非整合的であるとして、措置の是正を勧告するパネル報告書が配布され、翌7月のWTO紛争解決機関(DSB)15会合において採択された。また、10月、日中両国は、中国による当該措置の是正期限を2024年5月8日とすることで合意したことをDSBに通報した。

2019年に韓国が日本の韓国向け輸出管理の運用見直し16について申し立てた案件では、3月、韓国が本件申立てを取り下げた。

また、上級委員会の機能停止に伴い個別紛争について最終判断を得ることが難しくなっていることを受け、日本は3月、上級委員会の機能を代替する暫定的な枠組みとして2020年に有志国が立ち上げた多数国間暫定上訴仲裁アレンジメント(MPIA)に参加した。MPIAは、参加国間の紛争について確定的な判断を得ることを可能にすることで、WTOの紛争解決制度の予見可能性を高め、ルールに基づく多角的貿易体制の維持・強化に資するものである17。

一方、日本はこれまでも、上級委員会が抱える問題の恒久的な解決に資する改革を達成するため、紛争解決制度改革の議論に積極的に参加しており、MPIA参加後も引き続き各国と連携しながら改革に向けた取組を主導している。

(エ)第13回WTO閣僚会議(MC13)に向けて

2024年2月のMC13での具体的な成果に向けて、WTOでの取組に加え、日本は、4月及び10月のG7大阪・堺貿易大臣会合、8月のG20貿易・投資大臣会合、11月のAPEC閣僚会議などの機会を活用し、MC13での議論を主導し、各国の緊密な協力を呼びかけた。

イ 経済協力開発機構(OECD)

(ア)特徴

OECDは、経済成長、開発援助、自由かつ多角的な貿易の拡大を目的とし、「共通の価値」を有する加盟国(38か国)で構成される国際機関である。OECDは経済・社会の広範な分野について調査・分析を実施するほか、具体的な政策提言を行っている。また、約30の委員会で行われる議論などを通じて国際的なスタンダードやルールを形成している。日本は、1964年にOECDに加盟して以降、各種委員会での議論や財政・人的な貢献を通じて、OECDの取組に積極的に関わってきている。

(イ)2023年OECD閣僚理事会

2023年の閣僚理事会は6月7日及び8日にパリ(フランス)で開催され、議長国の英国、副議長国のコスタリカ及びニュージーランドの下、「強じんな未来の確保:共通の価値とグローバル・パートナーシップ」をテーマに議論が行われ、日本からは、山田賢司外務副大臣、中谷真一経済産業副大臣などが対面で出席した。山田外務副大臣から、5月のG7広島サミットでの議論を紹介し、G7とウクライナの揺るぎない連帯を示し、日本の官民を挙げてウクライナの復旧・復興を力強く後押ししていく決意を述べた。また、同外務副大臣から、OECDの東南アジアへのアウトリーチや強靭(じん)なサプライチェーンの構築に関する日本の立場や取組を紹介し、環境・デジタル化・人権などの今日的課題に一層適合したものとなったOECD多国籍企業行動指針の普及・促進の重要性を指摘した。

閉会セッションでは、ウクライナ支援、東南アジアへのアウトリーチ、気候変動やデジタルなどの諸課題について各国の立場や見解を踏まえた閣僚声明が採択されたほか、「OECDインド太平洋戦略枠組み」、「多国籍企業行動指針」の改訂版などの成果文書も併せて採択された。

会合の最後には、山田外務副大臣が、日本のOECD加盟60周年に当たる2024年のOECD閣僚理事会の議長国に日本が立候補することを発表した。

(ウ)各分野での取組

OECDは、経済・社会分野におけるルールや規範を形成し、また、G20、G7、APECなど、ほかの国際フォーラムとの連携を深め、新興国へのルール・規範の普及にも重要な役割を果たしている。具体的には、国際課税制度の見直しの議論を主導しているほか、AIやコーポレート・ガバナンスに関する原則の改定、「質の高いインフラ投資に関するG20原則」18の普及・実施、援助協調などの取組を行っている。

(エ)東南アジア地域へのアウトリーチ

世界経済におけるインド太平洋地域の比重が増す中、インドネシアを始めとする東南アジアの新興国との関係を強化し、OECDのスタンダードを普及させることがOECDの重要な課題となっている。こうした文脈において、OECDは、東南アジア地域プログラム(SEARP)19を通じた政策対話などを行い、同地域との関係強化に取り組んでおり、7月には東南アジアからは初めてインドネシアがOECDへの加盟意図を表明した。10月にはハノイ(ベトナム)で開催されたOECD東南アジア閣僚フォーラムに辻󠄀清人外務副大臣が対面で出席した。同外務副大臣からは、OECDの東南アジアへのアウトリーチは、法の支配に基づく自由で開かれた経済秩序の維持・強化を目指すものであり、日本はその理念を共有すると述べた。また、ASEANが掲げる「インド太平洋に関するASEANアウトルック(AOIP)20」は、開放性、透明性、包摂性、国際法の尊重といった原則を強調しており、AOIP及びOECDの国際スタンダードを推進することが、ASEAN地域に民間投資を呼び込み、持続可能な経済成長につながると発言した。

(10月26日、ベトナム・ハノイ)

日本は今後も、OECD東京センターや独立行政法人国際協力機構(JICA)の技術協力を活用しながら、東南アジア地域からの将来的なOECD加盟を後押ししていく。

(オ)財政的・人的貢献

2023年現在、日本は、OECDの本体予算(分担金)の9.0%(米国(19.1%)に次ぎ全加盟国中第2位)を負担している。また日本は代々事務次長(4ポストあり)の1ポストを輩出しているほか(現在は武内良樹事務次長)、事務局には2022年末時点で85人の邦人職員が勤務している。

(3)知的財産の保護

技術革新を促進し、経済成長を実現する上で、知的財産の保護の強化は極めて重要である。日本は、APEC、WTO(TRIPS)21、世界知的所有権機関(WIPO)22などにおける多国間の議論を通じた国際的な連携の強化に貢献している。また、CPTPP、RCEP協定、日EU・EPA、日英EPAなどの経済連携協定において知的財産の保護と利用推進のための規定を設けるなど、日本の知的財産が内外で適切に保護され活用されるための環境整備に取り組んでいる。

同時に、深刻化する模倣品・海賊版を始めとする知的財産の課題に直面する日本企業を迅速かつ効果的に支援するため、その窓口となる知的財産担当官をほぼ全ての在外公館に設置し、日本企業からの相談を受け付け、現地における情報収集、対応策の検討、相手国政府を始めとする関係者への働きかけを行っている。また、これらの知的財産担当官を対象とする会議を開催し、各地域・各国における被害の現状に関する情報交換や、在外公館による対応実績や知見の共有を行い、知的財産権侵害への対応体制の強化を図っている。2023年は南西アジア地域を対象に同会議を開催した。

5 EPA:Economic Partnership Agreement, FTA:Free Trade Agreement

6 湾岸協力理事会(GCC):サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、バーレーン、オマーン、カタール、クウェートによって設立。防衛・経済を始めとするあらゆる分野における参加国での調整、統合連携を目的としている。

7 RCEP:Regional Comprehensive Economic Partnership

8 FTAAP:Free Trade Area of the Asia-Pacific

9 ボゴール目標:1994年のAPEC首脳会議で決定された「先進エコノミーは遅くとも2010年までに、開発途上エコノミーは遅くとも2020年までに自由で開かれた貿易及び投資という目標を達成する」との目標

10 財務省「直接投資残高地域別統計(資産)(全地域ベース)」(2022年末時点)

11 IUU:Illegal, Unreported and Unregulated

12 JSI:Joint Statement Initiative 2018年12月の第11回閣僚会議(アルゼンチン)で採択された、(1)電子商取引、(2)投資円滑化、(3)中小零細企業(MSMEs)、(4)サービス国内規制の四つの分野における、それぞれの複数の有志国が発出した共同声明に基づく取組

13 詳細については外務省ホームページ参照:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ds/page24_000710.html

14 本文で言及したインド及び中国とのそれぞれの案件のほか、インドによる鉄鋼製品に対するセーフガード措置、韓国によるステンレス棒鋼に対するダンピング防止措置、韓国による自国造船業に対する支援措置に関する案件がある。

15 DSB:Dispute Settlement Body

16 フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素の韓国向け輸出及びこれらに関連する製造技術の移転(製造設備の輸出に伴うものも含む。)について、包括輸出許可制度の対象から外し、個別に輸出許可申請を求める制度に切り替えることとしたこと

17 MPIAの参加国は、参加国間のWTOに係る紛争について上級委員会に申し立てず、代わりにWTO協定に基づく仲裁を用いることに政治的にコミットするものである(2023年12月末時点の参加国・地域数は52)。

18 2019年6月のG20大阪サミットにおいて承認された、開放性、透明性、経済性、債務持続可能性などの要素を含む、質の高いインフラ投資に関する諸原則

19 SEARP:Southeast Asia Regional Programme

20 AOIP:ASEAN Outlook on the Indo-Pacific

21 TRIPS協定(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights):知的所有権の貿易関連の側面に関する協定

22 WIPO:World Intellectual Property Organization