2 日本外交の展開

世界の安定と繁栄を支えてきた基本的な価値に基づく国際秩序が様々な挑戦を受ける中で、日本は、各国との連携を図りながら、従来以上に大きな責任と役割を果たさなければならない。このような認識の下、日本は、北朝鮮の核・ミサイル開発を始めとして国際情勢が厳しさを増す中で国益の増進に全力を尽くすとともに、国際社会の平和と繁栄に貢献し、これまでの平和国家としての歩みを更に進めていく。

(1)地球儀を俯瞰(ふかん)する外交と「積極的平和主義」

日本にとって望ましい、安定しかつ予見可能性が高い国際環境を創出していくためには、外交努力をもって世界各国及び国際社会との信頼・協力関係を築き、国際社会の安定と繁栄の基盤を強化し、脅威の出現を未然に防ぐことが重要である。この観点から、安倍政権発足以降、日本政府は国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、地球儀を俯瞰する外交を展開してきた。

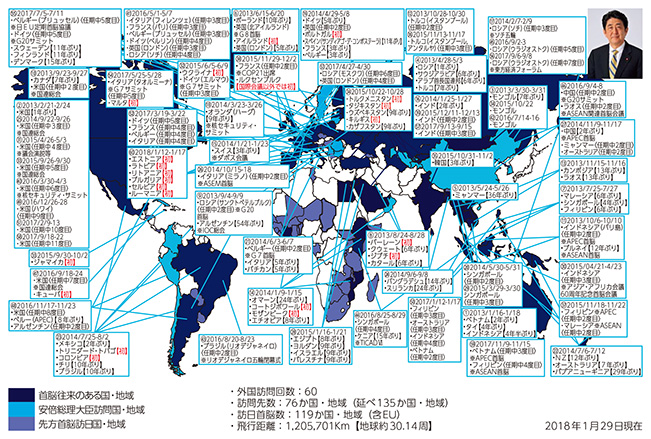

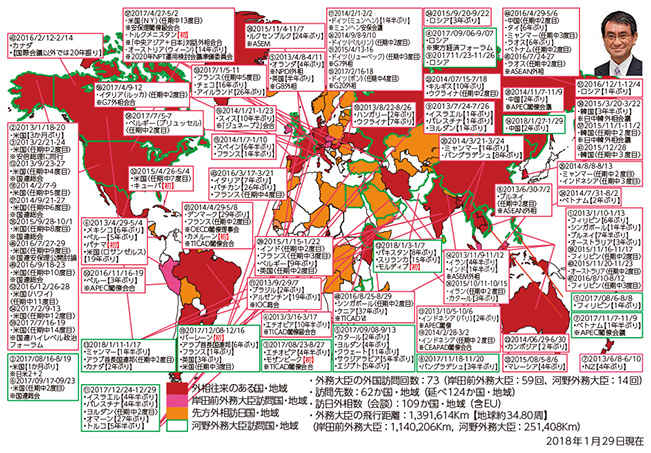

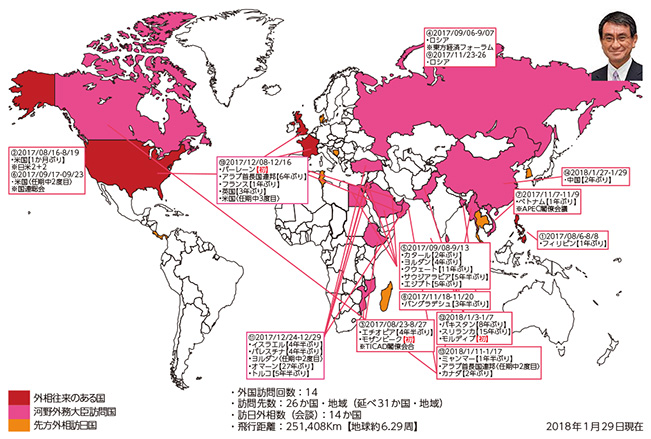

安倍晋三内閣総理大臣はこれまで76か国・地域(延べ135か国・地域)を訪問し、河野太郎外務大臣は、2017年8月の就任以来、26か国・地域(延べ31か国・地域)を訪問した(2018年1月29日時点)。この結果、国際社会における日本の存在感は着実に高まり、安倍総理大臣と各国首脳、河野外務大臣と各国外相や国際機関の長との個人的な信頼関係も深まっている。

2017年には、米国を始めとする幾つかの主要国でリーダーが交代した。日本は国際社会の安定勢力として、引き続き各国のリーダーと信頼関係を築き、日本の国益を増進するとともに、世界の平和と繁栄のため国際社会を主導していく。

(2)日本外交の六つの重点分野

日本の国益を守り増進するため、①日米同盟の強化及び同盟国・友好国のネットワーク化の推進、②近隣諸国との関係強化、③経済外交の推進、④地球規模課題への対応、⑤中東の平和と安定への貢献及び⑥「自由で開かれたインド太平洋戦略」を六つの重点分野として外交に取り組んでいく。

日米同盟は、日本の外交・安全保障の基軸であり、地域と国際社会の平和と繁栄にも大きな役割を果たしている。北朝鮮を始め、地域の安全保障環境が一層厳しさを増す中で、日米同盟の重要性はこれまで以上に高まっている。

2017年1月、ドナルド・トランプ氏が新たに大統領に就任した。トランプ大統領が就任した直後の2月、安倍総理大臣は米国を訪問し、日米首脳会談を実施した。両首脳は、日米同盟及び経済関係を一層強化するための強い決意を確認する共同声明を発出した。また、11月、トランプ大統領が、同大統領の就任後初めてのアジア歴訪における最初の訪問国として日本を訪問した。両首脳は、北朝鮮問題に関し100%共にあること、日米同盟に基づくプレゼンスを基盤とする地域への米国のコミットメントは揺るぎないことを確認し、また、「自由で開かれたインド太平洋戦略」を共に推進していくことで一致した。さらに、両首脳は拉致被害者御家族と面会し、拉致問題の早期解決に向けて、日米が緊密に協力していくことを約束した。同訪問は、北朝鮮を始め地域情勢が緊迫化する中で、日米同盟の揺るぎない絆(きずな)を世界に向けて示す機会となった(特集「トランプ大統領の訪日」69ページ参照)。

日本は、平和安全法制及び日米防衛協力のための指針(ガイドライン)の下、米国との様々な協議やメカニズムを通じて、平時から緊急事態まで「切れ目のない」対応を実施してきている。6月の日米拡大抑止協議、8月の「2+2」及びハイレベルの人的交流を通じ、安全保障・防衛協力を引き続き推進し、同盟の抑止力・対処力を一層強化していく。

沖縄を始めとする地元の負担軽減は政府の最重要課題の一つである。7月には、普天間(ふてんま)飛行場の東側沿いの土地(約4ヘクタール)の返還が実現した。また、8月には、厚木飛行場から岩国飛行場への空母艦載機の移駐が開始された。普天間飛行場の一日も早い辺野古(へのこ)への移設を始め、在日米軍の安定的な駐留のために、沖縄を始めとする地元の負担軽減に引き続き全力で取り組んでいく。

日米の経済分野での協力は、安全保障、人的交流と並んで日米同盟を支える三要素の一つであり、2017年は新たな日米経済関係構築の契機となる年となった。2月に行われた日米首脳会談において、麻生太郎副総理大臣とペンス副大統領を議長とする日米経済対話が立ち上げられ、4月に初回会合が東京において、10月に第2回会合がワシントンDCにおいて開催された。日本企業による対米投資は、米国内の累積直接投資額で英国に次いで第2位の約4,211億米ドル(2016年)であり、日本企業の活動は約86万人(2015年)の雇用創出をもたらしている(特集「日米経済対話」73ページ参照)。

また、日米同盟を基軸として、同盟国・有志国との間で重層的な協力関係を強化し、同盟ネットワークを構築していくことが重要との観点から、日米豪・日米印の枠組みに加え、2017年11月には、マニラ(フィリピン)で、日米豪印の外交当局によるインド太平洋に関する局長級協議が行われ、インド太平洋における法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の確保に向けた取組につき、議論が行われた。

日本を取り巻く環境を安定的なものにする上で、近隣諸国との関係強化は重要な基礎となる。

日中関係は日中双方にとって、最も重要な二国間関係の一つであり、世界第2、第3の経済大国である日中両国は、北朝鮮問題を始めとする地域及び国際社会の諸課題に、肩を並べて共に取り組んでいく責務を共有している。日中国交正常化45周年に当たる2017年は、首脳・外相を含むハイレベルの対話が活発に行われ、関係改善の気運が大きく高まった年となった。日中平和友好条約締結40周年に当たる2018年も、引き続き、「戦略的互恵関係」の考え方の下、大局的観点から、首脳往来の実現、国民交流の促進、経済関係の強化等を進め、関係改善の流れを加速させていくことが重要である。

同時に、東シナ海における中国による力を背景とした一方的な現状変更の試みは断じて認められず、引き続き、関係国との連携を強化しつつ冷静かつ毅然(きぜん)と対応するとともに、東シナ海を「平和・協力・友好の海」とすべく、意思疎通を強化していく。

良好な日韓関係は、アジア太平洋地域の平和と安定にとって不可欠である。2017年5月に文在寅(ムンジェイン)大統領が就任してからも、2017年には首脳・外相レベルの意思疎通が頻繁に行われた。一方、2017年12月には、2015年の慰安婦問題に関する日韓合意について検討する「慰安婦合意検討タスクフォース」が報告書を発表し、2018年1月には韓国政府が日韓合意についての立場を発表した。韓国側が日本側に更なる措置を求めるというようなことは日本として全く受け入れられるものではない。日本政府は、韓国が「最終的かつ不可逆的」な解決を確認した合意を着実に実施するよう引き続き強く求めていく考えである。日韓間には困難な問題も存在するが、これらを適切にマネージしつつ、日韓関係を未来志向で前に進めていくことが重要である。

ロシアとは、4回の首脳会談及び5回の外相会談を始めとして、様々なレベルで緊密に対話を積み重ねている。日露間の最大の懸案である北方領土問題については、首脳間の合意を踏まえつつ、北方四島における共同経済活動の実現に向けた取組を進めるとともに、元島民の方々のための人道的措置等も実施していく。引き続き、様々なレベルでの対話を積み重ねつつ、北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの基本方針の下、ロシアとの交渉に粘り強く取り組んでいく。

北朝鮮による核実験や度重なる弾道ミサイル発射は、これまでにない、重大かつ差し迫った脅威となっており、断じて容認できるものではない。日本としては、北朝鮮に政策を変えさせるため、米国、韓国と緊密に連携し、中国、ロシアを含む関係国と連携しながら、あらゆる手段を通じて、北朝鮮に対する圧力を最大限まで高めていく。こうした取組を通じて、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決を目指していく。また、北朝鮮による拉致問題は、日本の主権と国民の生命・安全に関わる重大な問題であると同時に基本的人権の侵害という国際社会全体の普遍的な問題である。日本としては、その解決を最重要課題と位置付け、米国を始めとする関係国と緊密に連携しつつ、全力を尽くしていく。

インドとは、9月の安倍総理大臣のインド訪問時を含め3回の首脳会談が行われ、高速鉄道計画の起工式典開催に見られるような高速鉄道計画の着実な進展など二国間関係を大きく飛躍させた。

オーストラリアとは、2018年1月のターンブル・オーストラリア首相の訪日や、2017年1月の安倍総理大臣のオーストラリア訪問に見られるように、基本的価値と戦略的利益を共有する「特別な戦略的パートナーシップ」の下、安全保障、経済、地域情勢等の幅広い分野で協力及び連携を着実に強化している。

東南アジア諸国連合(ASEAN)の更なる統合、繁栄及び安定は地域の平和と安定にとって極めて重要である。日本はASEANの中心性及び一体性を支持し、ASEAN及びASEAN各国との関係を強化している。

欧州連合(EU)や北大西洋条約機構(NATO)といった機関も活用しつつ、欧州との関係を重層的に強化している。英国及びフランスとの間で安全保障・防衛分野における協力も推進している。また、太平洋島嶼(とうしょ)国との関係でも、太平洋・島サミットプロセスを通じて関係をより一層強化してきている。中央アジア・コーカサス、中南米等との関係も強化している。

2017年、日本政府は、引き続き、①自由で開かれた国際経済システムを強化するためのルールメイキング、②官民連携の推進による日本企業の海外展開支援及び③資源外交とインバウンドの促進という三つの側面から経済外交を進めた。

自由貿易の下で経済成長を遂げてきた日本にとって、開放的でルールに基づく安定した国際経済秩序を維持・発展させることは極めて重要である。日本は、G7タオルミーナ・サミット(イタリア)及びG20ハンブルク・サミット(ドイツ)において、世界経済、貿易、過剰生産能力問題への対応等につき、G7及びG20の合意形成を主導した。また、保護主義の圧力が高まる中、世界貿易機関(WTO)、アジア太平洋経済協力(APEC)、経済協力開発機構(OECD)等を通じて自由貿易や包摂的な成長に関する議論をリードした。

自由貿易を推進する取組として、2016年2月に署名された環太平洋パートナーシップ(TPP)協定について、2017年1月に米国のトランプ政権がTPPからの離脱を表明したが、日本の主導により、2017年11月にベトナム・ダナンにおいて11か国によるTPPの大筋合意を達成し、2018年3月にチリ・サンティアゴで環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)に署名した。また、日EU経済連携協定(EPA)については、2017年12月に交渉妥結した(特集「日EU経済連携協定」214ページ参照)。これらの協定の署名・発効を目指すとともに、今後も、東アジア地域包括的経済連携(RCEP)、日中韓自由貿易協定(FTA)等の交渉にも同時並行で精力的に取り組み、自由で公正な21世紀型の貿易・投資ルールを世界に広げていく。

新興国を始めとする海外の経済成長の勢いを取り込み、日本経済の着実な成長を後押しするため、世界各国に設置している在外公館において、日本企業からの相談対応、官民連携による日本のインフラや技術の海外への売り込み、日本産品のプロモーションイベント等を積極的に実施し、日本企業の海外展開支援を行った。東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故を受けた輸入規制については、各国政府及び広く一般市民等に対して、正確な情報を迅速に発信するとともに、科学的根拠に基づき規制を撤廃するよう働きかけてきている。また、政府開発援助(ODA)を日本経済の成長につなげる観点から、ODA案件の日本企業による受注の積極的な推進や、ODAを活用した中小企業の海外展開事業等を実施しており、日本企業の海外展開と相手国の経済社会開発の双方に資するウィン・ウィンの協力を実現している。

資源分野では、日本及び世界のエネルギー・資源・食料の安全保障の強化に取り組んだ。2017年7月には、世界のエネルギーの需給構造に地殻変動ともいうべき大きな変化が起きていることを踏まえ、グローバルな課題の解決への貢献を重視する新たなエネルギー・資源外交のビジョンを打ち出した。また、2018年1月には、再生可能エネルギーの重要性を踏まえた外交を今後展開していくとの決意を表明した。

外国人観光客については、戦略的なビザ緩和や日本の魅力の発信などを通じて訪日促進に努めており、2017年の訪日外国人は2,869万人に達した。

軍縮・不拡散、平和構築、持続可能な開発、防災、環境・気候変動、人権、女性、法の支配の確立といった課題は、日本を含む国際社会の平和と安定及び繁栄に関わる問題である。これらの課題は、一国のみで対処できるものではなく、国際社会が一致して対応する必要があり、これらの課題への取組は「積極的平和主義」の取組の重要な一部分となっている。

日本は、国際社会においても人権や自由・民主主義を基本的価値として尊重し、脆弱な立場に置かれた人々を大切にし、個々の人間が潜在力を最大限いかせる社会を実現すべく、「人間の安全保障」の考えの下、国際貢献を進めている。

日本は、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から国連平和維持活動(PKO)を始めとする平和維持・平和構築分野での協力を重視しており、1992年以来、計27の国連PKOミッションなどに延べ約1万2,500人の要員を派遣してきた。最近では国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)に対し、2011年から司令部要員を、2012年からは施設部隊を派遣してきた。2017年5月をもって施設部隊の活動は終了したが、UNMISS司令部においては引き続き4人の司令部要員(陸上自衛官)が活躍している。

拡大するテロ・暴力的過激主義の脅威に対し、2016年に日本がG7伊勢志摩サミットにおいて取りまとめた「テロ及び暴力的過激主義対策に関するG7行動計画」に基づき、①テロ対処能力向上、②テロの根本原因である暴力的過激主義対策及び③穏健な社会構築を下支えする社会経済開発のための取組から成る総合的なテロ対策強化に取り組んでいる。また、国際テロ情報収集ユニットを通じた情報収集の更なる強化に努め、関係各国とテロ対策に関する協力を強化している。これらと並行して、国際協力事業関係者の安全対策を強化するとともに、日本企業や日本人旅行者・留学生等を含め、在外邦人の安全対策強化に取り組んでいる。

日本は、唯一の戦争被爆国として、「核兵器のない世界」を目指し、国際社会の核軍縮・不拡散に関する取組を主導していく使命を有している。日本は、核兵器国と非核兵器国の双方が参加し、国際的な軍縮不拡散体制の礎石となっている核兵器不拡散条約(NPT)を重視している。現実の安全保障上の脅威に適切に対処しながら、現実的かつ実践的な核軍縮措置に取り組んでいる。

5月には、2020年NPT運用検討会議第1回準備委員会に岸田文雄外務大臣が出席し、日本の核廃絶に向けた道筋を表明した。9月には、河野外務大臣が第10回包括的核実験禁止条約(CTBT)発効促進会議に出席したほか、第9回軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)外相会合をドイツと共催した。その後、日本は国連総会に核兵器廃絶決議案を提出し、幅広い支持を得た。11月には、核軍縮の進展をめぐって様々なアプローチを有する国々の間の信頼関係を再構築し、核軍縮の実質的な進展に資する提言を得るべく「核軍縮の実質的な進展のための賢人会議」の第一回会合を広島で開催した。

日本は、国連加盟国中最多となる11回目の国連安保理非常任理事国に選出され、2016年から2017年までの2年間、安保理非常任理事国を務めた(特集「最多11回目の安保理非常任理事国(任期を終えた総括)」168ページ参照)。

今日の課題に国連安保理がより効果的に対処していくためには、21世紀の国際社会の現実を踏まえた形での国連安保理の改革が引き続き急務であり、日本の常任理事国入りを含む国連安保理改革に力を入れている。また、日本が常任理事国入りするまでの間、安保理非常任理事国として国際社会の平和と安全の維持に貢献し続けるために、2022年の安保理非常任理事国選挙に立候補した。

さらに、日本は国連を始め国際機関が取り組む課題に対して、財政的・政策的貢献に加えて、日本人職員の活躍を通じた人的貢献を行ってきており、邦人職員の増員・昇進にも努めていく。

「海における法の支配の三原則」に基づき、「自由で開かれ安定した海洋」の維持・発展に取り組んでいる。また、航行・上空飛行の自由の普及・定着に向けた取組、ソマリア沖・アデン湾における海賊対策及びアジア海賊対策協定(ReCAAP)情報共有センターへの支援等を通じたシーレーンの安全確保のための取組、サイバー空間及び宇宙空間における法の支配の強化のための国際的なルール作りや北極をめぐる法の支配の強化を含む国際社会の努力に積極的に参加し、各国との協力を強化している。

人権や自由、民主主義は基本的価値であり、その保護・促進は国際社会の平和と安定の礎である。日本はこの分野において、世界の人権状況の改善に向けた取組、二国間での対話や国連など多数国間のフォーラムへの積極的な参加、国連人権メカニズムとの建設的な対話等の取組を行っている。

7月に開催されたG20ハンブルク・サミット(ドイツ)において、世界銀行(世銀)と参加13か国により女性起業家資金イニシアティブ(We-Fi)が立ち上げられ、日本は同基金に5,000万米ドルの拠出を行う意図を表明した。11月には4回目となる国際女性会議WAW!(World Assembly for Women)を開催し、各国及び国際機関から女性分野で活躍するリーダーが集まった。議論された内容は「WAW! 2017東京宣言」と題した提言として取りまとめられた。

2015年2月に閣議決定された開発協力大綱の下、国際社会の平和、安定及び繁栄並びにそれを通じた日本の国益確保に取り組むべく、日本企業の海外展開と相手国の経済社会開発の双方に資する形で、引き続き積極的かつ戦略的なODAの活用に努めている。

日本は、1993年以来、アフリカ開発会議(TICAD)を通じてアフリカの開発支援に取り組んできた。2017年8月には、河野外務大臣の出席の下(共同議長)、マプト(モザンビーク)においてTICAD閣僚会合を開催し、TICAD V及びVIで表明した取組の進捗状況を確認した。

インフラ整備が開発途上国の「質の高い成長」に資するものとなるべきとの考えの下、2016年のG7伊勢志摩サミットで採択された「質の高いインフラ投資の推進のためのG7伊勢志摩原則」を踏まえ、ライフサイクルコストから見た経済性及び安全性、現地雇用及び技術移転、社会・環境面への配慮、被援助国の財務健全性を始めとする経済・開発戦略との整合性、効果的な資金動員に加え、インフラの開放性・透明性が確保された「質の高いインフラ」の整備を推進している。この「質の高いインフラ」の概念を広く国際社会に普及させるべく、4月にはOECD開発センター及び東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA)との共催で「第1回アジア経済フォーラム」を、9月にはEU及び国連と共催で「質の高いインフラ投資の推進に係るサイドイベント」を、それぞれ実施した。

2015年9月に採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ(2030アジェンダ)」は、全ての国が実施に取り組むとされる「持続可能な開発目標(SDGs)」を掲げている。2017年7月には、国連ハイレベル政治フォーラム(HLPF)に岸田外務大臣が出席し、官民パートナーシップによるSDGsの取組やSDGsに関する国際協力を発信した。また、12月に開催した第4回SDGs推進本部会合において、日本の「SDGsモデル」を世界に発信することを目指し、その方向性や主要な取組を盛り込んだ「SDGsアクションプラン2018」を決定した。

「人間の安全保障」の考えを具現化する上で保健分野は重要な位置を占める。2015年9月に決定された「平和と健康のための基本方針」の下、日本は、公衆衛生危機への対応能力強化や危機対応に資するユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC:全ての人が生涯を通じて必要な時に基礎的な保健サービスを負担可能な費用で受けられること)の推進を始めとする保健システム強化等に取り組んでいる。12月には、各国の政府高官や国際機関等の代表、国際保健の専門家の参加を得て「UHCフォーラム2017」を東京で開催し、感染症等の公衆衛生危機にも資するUHC強化の重要性と同分野における日本のリーダーシップを国際社会に印象付けた(特集「UHCフォーラム2017」198ページ参照)。

パリ協定は先進国・途上国の区別なく温室効果ガス排出削減に向けて自国の決定する目標を提出し、目標達成のための取組を実施することを規定した公平かつ実効的な枠組みである。同協定の実施指針を2018年に採択すべく交渉が行われているところ、日本は、2017年11月にドイツで行われた国連気候変動枠組条約第23回締約国会議(COP23)等において、積極的に議論に参加している。

科学技術は、平和と繁栄の基盤的要素であり、外務省は、二国間及び多国間の枠組みを活用しながら、科学技術の力を外交に活用する取組を進めている。外務大臣科学技術顧問は、自らが座長を務める科学技術外交推進会議を通じ国内の知見を集めつつ、外務大臣及び関係部局への助言や海外での発信・ネットワーク拡充を進めている。5月には、同会議の下でSDGs実施に向けた「未来への提言」を取りまとめ、岸田外務大臣に提出した。

中東・北アフリカ地域は、地政学上の要衝に位置するとともに、原油、天然ガスなどのエネルギー資源を世界に供給する重要な地域でもある。一方、この地域はISILなどの暴力的過激主義、難民問題等、同地域を不安定化させる様々な課題を抱えている。同地域の平和と安定を実現することは、日本を含む世界全体にとって極めて重要であり、国際社会はそれら課題の解決に向けて取り組んでいる。

日本は、国際社会と連携し、人道支援、安定化支援や中長期的な観点からの開発協力等を実施するとともに、各国に対して同地域の安定の実現に向けた建設的役割を働きかけている。2017年9月には、第一回日アラブ政治対話をエジプトで開催し、これまでの日本の実績を踏まえ、対中東政策の基本方針として「河野四箇条」(①知的・人的貢献、②「人」への投資、③息の長い取組及び④政治的取組の強化)を打ち出した。

法の支配に基づく自由で開かれた海洋秩序は、国際社会の安定と繁栄の礎である。特に、アジア太平洋からインド洋を経て中東・アフリカに至るインド太平洋地域は、世界人口の半数以上を擁する世界の活力の中核である。インド太平洋地域の自由で開かれた海洋秩序を「国際公共財」として維持・強化することは、この地域のいずれの国にも分け隔てなく安定と繁栄をもたらすものである。

この戦略を具体的に推進するため、①航行の自由、法の支配・自由貿易等の普及・定着、②国際スタンダードにのっとった「質の高いインフラ」整備等を通じた連結性の強化などによる経済的繁栄の追求及び③海上法執行能力の向上支援、海賊対策、防災、不拡散などを含む平和と安定のための取組を進めている。

2017年、日本は9月の安倍総理大臣のインド訪問や同11月のトランプ米国大統領訪日、2018年1月のターンブル・オーストラリア首相の訪日など、関係国との間に自由で開かれたインド太平洋を実現するために連携、協力を進めていくことで一致した(特集「自由で開かれたインド太平洋戦略」13ページ参照)。

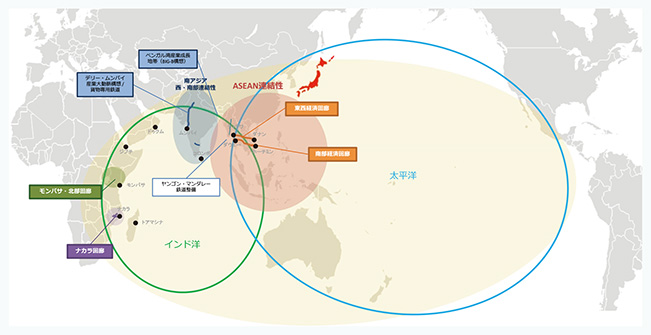

法の支配に基づく自由で開かれた海洋秩序は、国際社会の安定と繁栄の礎です。特に、アジア太平洋からインド洋を経て中東・アフリカに至るインド太平洋地域は、世界人口の半数以上を養う世界の活力の中核です。安倍総理大臣は、2007年にインド国会において、インド洋と太平洋の「二つの海の交わり」に関する演説を行うなど、かねてから自由で開かれたインド太平洋の重要性を強調してきました。こうした考え方を2016年8月のTICADⅥの場で改めて提唱したものが「自由で開かれたインド太平洋戦略」です。

インド太平洋地域の海洋秩序は、海賊、テロ、大量破壊兵器の拡散、自然災害、違法操業などの様々な脅威に晒(さら)されています。こうした脅威を取り除くとともに、国際スタンダードにのっとった「質の高いインフラ」整備等により域内の連結性を高めることなどを通じて、インド太平洋地域における法の支配に基づく自由で開かれた海洋秩序を維持・強化することにより、この地域をいずれの国にも分け隔てなく安定と繁栄をもたらす「国際公共財」とすべく、日本は「自由で開かれたインド太平洋戦略」を推進しています。

具体的には、①航行の自由、法の支配などの普及・定着、②国際スタンダードにのっとった「質の高いインフラ」整備等を通じた連結性の強化などによる経済的繁栄の追求、③海上法執行能力の向上支援、防災、不拡散などを含む平和と安定のための取組を進めていきます。こうした考え方に賛同してもらえるのであれば、日本は、いずれの国とも自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて協力していけるものと考えています。

「自由で開かれたインド太平洋戦略」については、多くの国から賛同を得ています。例えば、2017年9月の安倍総理大臣のインド訪問に際しては、モディ首相との間で、日本の「自由で開かれたインド太平洋戦略」とインドの「アクト・イースト政策」を一層連携させ、地域の連結性の強化や海洋安全保障分野での協力を始めとする具体的な協力を深化させていくことで一致しました。また、同年11月のトランプ米国大統領訪日に際しては、日本が主導する形で、日米両国が共同で「自由で開かれたインド太平洋戦略」を推進することで一致しました。今後とも、関係国と緊密に連携しながら重層的な協力関係を築き、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた取組を一層具体化していく考えです。

(3)対外発信と外交実施体制の強化

外交政策を展開していく上では、国内及び国際社会における日本の政策・取組についての理解と支持が必要不可欠である。また、文化や食といった日本の様々な魅力の積極的発信は、国際社会での対日理解の増進に資するとともに、観光や輸出等の経済面でも重要である。特に地方の魅力の発信については、「地方から世界へ」地方の魅力を発信し、また「世界から地方へ」多くの外国人観光客、対内投資などを誘致するよう、外務省としても取り組んできている。

2017年も、これら国内外への発信を外務省ホームページやソーシャルメディアを含め様々な方法を活用しつつ実施した。また、日本の魅力をオールジャパンで発信していく「ジャパン・ハウス」の創設を進めており、4月にブラジル・サンパウロで開館、12月に米国・ロサンゼルスで一部先行開館し、英国・ロンドンでも開館を準備している。

多岐にわたる外交課題が山積する中、外交の実施を支える足腰を強固にすべく、外務省は総合的な外交実施体制の強化に引き続き取り組んでいる。更なる合理化のための努力を行いつつ、量と質の両面で在外公館及び人員体制の整備に努めていく。