1 自由で開かれた国際経済システムを強化するためのルールメイキング

(1)経済連携の推進

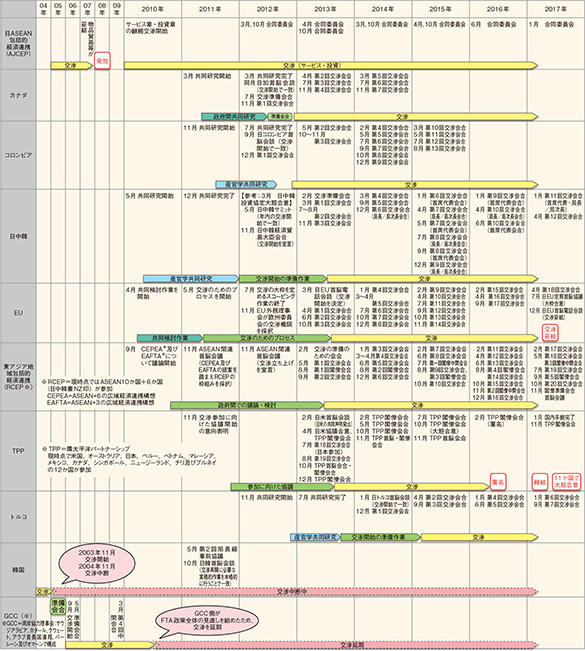

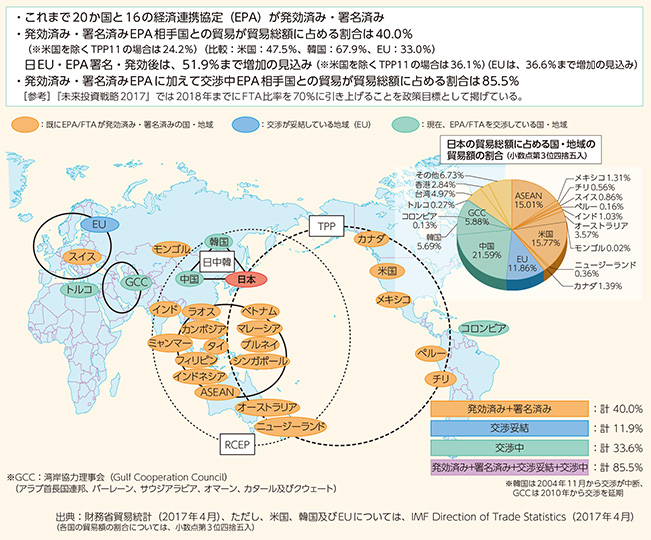

経済連携協定(EPA)や自由貿易協定(FTA)には、物品の関税やサービス貿易の障壁等の削減・撤廃、貿易・投資のルール作りなどを通じて海外の成長市場の活力を取り込み、日本経済の基盤を強化する効果がある。日本は、これまでに20か国との間で16のEPAを署名・発効済みである。日本の貿易のFTA比率(貿易総額に占める発効済み・署名済みのFTA相手国の貿易額の割合)を2012年の18.9%から2018年までに70%に高めるとの「成長戦略」の目標の実現に向け、アジア太平洋地域や、欧州等との経済連携を戦略的に推進している。こうした取組の成果として、2018年3月に11か国で環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)の署名に至った。また、2017年12月には日EU・EPAが交渉妥結するなど、長年にわたる精力的な交渉が実を結んだ。

日本は、自由貿易の旗手として、日EU・EPAとTPP11の早期発効に向けて取り組むとともに、今後も他の経済連携交渉を推進していく考えである。

ア 多数国間協定(メガFTA)等

(ア)環太平洋パートナーシップ(TPP)協定

TPP協定は、成長著しいアジア太平洋地域で、新たな貿易・投資ルールを構築する取組である。日本、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、米国及びベトナムの12か国が交渉に参加し、2016年2月に署名に至った。TPP協定が発効すれば、自由で公正な「1つの経済圏」と大きなバリュー・チェーン(価値の連鎖)が生み出される。

この協定は、関税、サービス、投資、知的財産、国有企業など、幅広い分野で21世紀型のルールを構築し、日本企業が海外市場で一層活躍する契機となり、日本の経済成長に向けて大きな推進力となるものである。さらに、TPP協定により、基本的価値を共有する国々と共に経済面での法の支配を強化することは、日本の安全保障及びアジア太平洋地域の安定に寄与する戦略的意義を有する。

日本では、2017年1月にTPP協定の国内手続を完了した。また、TPP協定の寄託国であるニュージーランドでも、2017年5月に国内手続が完了した。しかし、2017年1月、米国のトランプ新政権がTPP協定からの離脱を表明した。TPP協定の発効規定に基づけば、米国を含めずに同協定を発効することはできないが、上記のようなTPP協定の経済的・戦略的意義は引き続き大きい。

このため、11か国でTPPを早期に実現すべく、日本は精力的に議論を主導し、2017年11月、ダナン(ベトナム)で開催されたTPP閣僚会合で、新たな協定である「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)」について、元々の12か国によるTPP協定の条文を組み込み、一部条文の適用を例外的に停止(凍結)することで、11か国でTPPを前に進めることに閣僚間で合意した(大筋合意)。その後、2018年3月にTPP11協定がチリ・サンティアゴで署名された。これは、世界的に保護主義的な風潮が広まる中で、自由貿易の旗手である日本から世界に向けた力強いメッセージとなった。今後日本は、可能な限り早期の発効を目指していく。

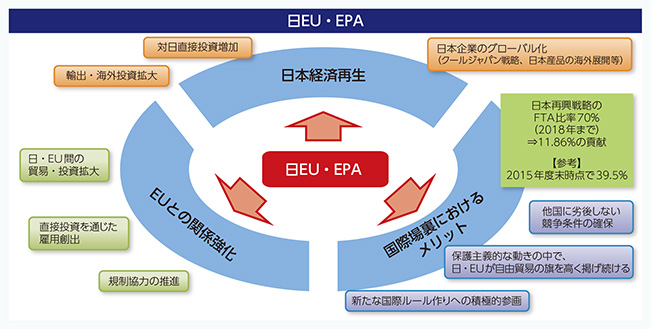

(イ)日EU・EPA

基本的価値を共有し、日本の主要貿易・投資相手でもある欧州連合(EU)とは、2013年3月のEPA交渉開始決定後、4年3か月に及ぶ交渉を経て、2017年7月に大枠合意、12月に交渉妥結に達した。

日EU・EPAについては、交渉開始以来、政府一丸となって精力的な交渉を行ってきた。特に2017年2月にボン(ドイツ)で実施された岸田外務大臣とマルムストローム欧州委員(貿易担当)との会談で、日EU・EPAが日EU間の最優先課題であること、及び、保護主義的な動きに対抗するために同EPAの可能な限り早期の大枠合意が極めて重要であることを再確認した。その後、交渉が加速され、5月の首脳会談(イタリア・タオルミーナ)、6月の岸田外務大臣とマルムストローム欧州委員(貿易担当)との電話会談を経て、6月末から7月にかけて岸田外務大臣とマルムストローム欧州委員(貿易担当)との間で集中的な交渉が行われた。交渉の進展と歩調を合わせ、日本国内では6月及び7月に主要閣僚会議1(第2回会合及び第3回会合)が開催され、大枠合意に向けた最終的な調整が行われた。様々な交渉・調整を経て、7月5日、ブリュッセル(ベルギー)で岸田外務大臣とマルムストローム欧州委員(貿易担当)との間で大枠合意を確認し、翌6日、同地で行われた第24回日EU定期首脳協議で安倍総理大臣とトゥスク欧州理事会議長及びユンカー欧州委員会委員長との間の首脳レベルで大枠合意が確認された。

大枠合意後も、可能な限り早期の交渉妥結を目指して詰めの協議を進め、11月15日及び12月8日の河野外務大臣とマルムストローム欧州委員(貿易担当)との電話会談を経て、同日、安倍総理大臣とユンカー欧州委員会委員長との電話会談で、日EU・EPAの交渉妥結を確認するに至った。

(ウ)東アジア地域包括的経済連携(RCEP)

RCEPは、世界人口の約半分、世界の国内総生産(GDP)及び貿易総額の約3割を占める、広域経済圏実現を目標とした東アジア経済統合の柱である。ASEAN諸国とFTAパートナー諸国(日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド及びインドの6か国)は、2013年5月の交渉開始以来、物品貿易、サービス貿易、投資、競争、原産地規則、知的財産、電子商取引などを含む分野で包括的かつ高いレベルの協定を目指している。2017年12月までに、閣僚会合を9回、交渉会合を20回開催した。また、2017年11月のASEAN関連首脳会議の機会に開催されたRCEP首脳会議では、RCEP交渉の首脳による共同声明が発出された。共同声明では、現代的な、包括的な、質の高いかつ互恵的な経済連携協定を達成するというコミットメントを再確認し、RCEP交渉の妥結に向けて2018年に一層努力することが示された。

(エ)日中韓FTA

日中韓FTAは、日本にとって主要な貿易相手国である中国(第1位、約21%)及び韓国(第3位、約6%)を相手とするFTAとなる。2013年3月に交渉を開始し、2017年4月までに12回の交渉会合を行った。2015年11月の日中韓サミットでも交渉の加速が確認されており、包括的かつ高いレベルのFTAを目指すとの3か国共通の目標の下、物品貿易を始め、投資、サービス貿易、競争、知的財産、電子商取引といった広範な分野について精力的に協議を行っている。

(オ)アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)構想

FTAAP構想は、その将来的な実現に向けて、APECで、盛り込まれるべき「次世代型」の貿易・投資課題を議論したり、幅広い参加を可能とすべく、主に開発途上国・地域向けの能力構築を行うなどしている。2017年ベトナムAPECダナン首脳会議では、これら取組へのコミットメントを再確認し、将来、APECエコノミーが質が高く包括的な自由貿易協定交渉に参加するための能力を向上させる作業プログラムを策定することが奨励された。

イ 二国間協定等(交渉開始順)

(ア)韓国

韓国との間では、貿易・投資を含む経済の相互依存関係が強固である。同国とのEPAは、安定的な経済枠組みを提供し、将来にわたり両国に利益をもたらし得るとの考えに基づき、2003年に交渉を開始した。この交渉は2004年以降中断され、その後、実務レベルの意見交換などが実施された。

(イ)湾岸協力理事会(GCC)

GCC諸国は、石油・天然ガスの資源国として、また、インフラ等の輸出を展開する市場として重要な地域の一つである。GCC諸国との経済関係の強化に向け、FTA交渉を2006年に開始したが、2009年以降、交渉はGCC側の都合で延期されてきている。日本はGCCとの経済関係の一層の強化を図るべく、交渉の早期再開を求めている。

(ウ)カナダ

基本的価値を共有し、相互補完的な経済関係にあるカナダとは、2012年にEPA交渉を開始した。日本へのエネルギー、鉱物や食料の安定供給に資するEPAとすべく、2014年11月に第7回交渉会合を行ったが、それ以降は両国ともTPP協定交渉に集中することとしたため、二国間交渉は行われていない。

(エ)コロンビア

豊富な資源と高い経済成長を有するコロンビアとは、2012年にEPA交渉を開始し、2017年12月までに13回の交渉会合を行った。同EPAはコロンビアの和平達成後の新たな国造りにとっても重要であり、交渉は最終段階にある。

(オ)トルコ

高い経済的潜在性を有し、開放経済を推進するトルコとは、2014年1月に訪日したエルドアン首相と安倍総理大臣の会談においてEPA交渉開始に合意し、同年12月に交渉を開始した。2017年12月までに7回の交渉会合を行った。

ウ 発効済みのEPA

発効済みのEPAには、協定の実施の在り方について協議する合同委員会に関する規定や、発効から一定期間を経た後に協定の見直しを行う規定がある。また、発効済みのEPAの円滑な実施のために様々な協議が続けられている。

エ 人の移動

EPAに基づき、これまでインドネシア、フィリピン及びベトナムから看護師・介護福祉士候補者の受入れを実施している。2017年は、インドネシアから324人(看護:29人、介護:295人)、フィリピンから310人(看護:34人、介護:276人)及びベトナムから203人(看護:22人、介護:181人)を新たに受け入れた。また、2017年の国家試験においては、看護65人(インドネシア:21人、フィリピン:29人、ベトナム:15人)及び介護104人(インドネシア:68人、フィリピン:36人)が合格した。なお、ベトナムからの看護師・介護福祉士候補者については、2014年に受入れを開始し、2017年までの累計で673人の受入れを行った。

オ 投資協定/租税条約/社会保障協定

(ア)投資協定

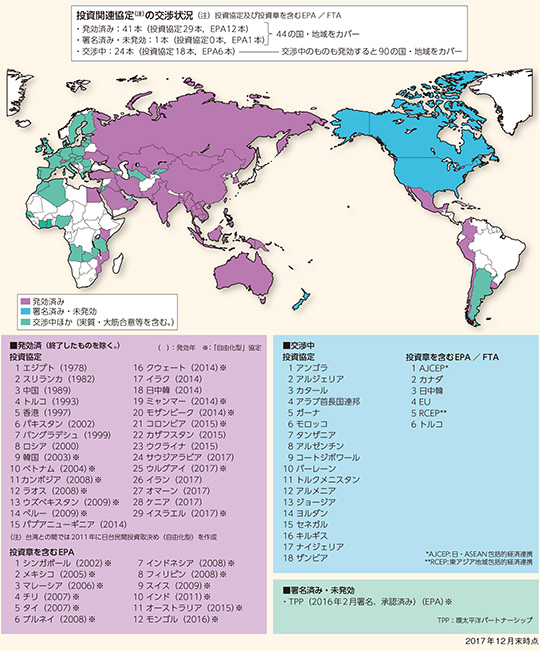

投資協定は、投資家やその投資財産の保護、規制の透明性向上、投資機会の拡大、投資紛争解決手続等について規定しており、投資を促進するための重要な法的基盤である。海外での投資環境の整備を促進し、日本市場に海外投資を呼び込むため、日本は投資協定の締結に積極的に取り組んできている。

2017年には、4月にサウジアラビア、ウルグアイ及びイランと、7月にオマーンと、9月にケニアと、そして10月にイスラエルとの間でそれぞれ投資協定が発効した。現在、発効済みの投資関連協定が41本(投資協定29本、EPA12本)、署名済み・未発効となっている投資関連協定が1本(投資協定0本、EPA1本)あり、これらを合わせると42本となり、44の国・地域をカバーすることとなる。現在交渉中の投資関連協定を含めると90の国・地域、日本の対外直接投資額の約93%をカバーすることとなる(2017年12月末現在)2。

2016年5月に「投資関連協定の締結促進等投資環境整備に向けたアクションプラン」が策定され、2020年までに投資関連協定について100の国・地域を対象に署名・発効することを目指すことが定められた。同目標は「未来投資戦略2017」にも記載されている。これを受け、2017年5月、外務省経済局内に、投資関連政策を一元的に立案・実施する投資政策室が設置された。

アクションプランの目標の達成に向け、今後は、中東、アフリカ、中南米等の資源産出国等との間の投資関連協定の交渉を積極的に進める方針である。今後とも海外投資により新興国等の成長を取り込むとともに、日本市場に外国投資を呼び込むとの観点から、投資関連協定を積極的に締結していく。

(イ)租税条約

租税条約は、国境を越える経済活動に対する国際的な二重課税の除去(例:配当等の投資所得に対する源泉地国課税の減免)や脱税・租税回避行為の防止を図ることを目的としており、二国間の健全な投資・経済交流を促進するための重要な法的基盤である。日本は、租税条約ネットワークの拡充に努めるとの政府の方針(「成長戦略」)に沿って積極的な拡充に向けて取り組んでいる。2017年には、パナマとの情報交換協定(3月)、ラトビアとの租税条約(7月)、スロベニアとの租税条約(8月)が発効し、オーストリアとの新租税条約(1月)、バハマとの情報交換協定の改正議定書(2月)、税源侵食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約(BEPS防止措置実施条約)(6月)、リトアニアとの租税条約(7月)、エストニアとの租税条約(8月)、ロシアとの新租税条約(9月)及びデンマークとの新租税条約(10月)が署名された。また、アイスランドとの租税条約(5月)及びコロンビアとの租税条約(12月)が実質合意に至った。2017年末時点で、日本は69の租税関連条約を締結しているほか、台湾との民間取決めを合わせて123か国・地域に適用されている。

(ウ)社会保障協定

社会保障協定は、社会保険料の二重負担や年金保険料の掛け捨ての問題を解消することを目的としている。海外に進出する日本企業や国民の負担が軽減されることを通じて、相手国との人的交流の円滑化や経済交流を含む二国間関係の更なる緊密化に資することが期待される。2017年末時点で日本と社会保障協定を締結又は署名している国は20か国である。2017年には、フィンランド、中国及びスウェーデンとの間で新規協定締結のための政府間交渉を行った。

2017年12月8日、5年近くにわたる交渉を経て、日EU経済連携協定(EPA)は交渉妥結に達しました。世界で保護主義的な動きが広がる中、7月に大枠合意、12月に交渉妥結を達成し、2017年は日EU・EPAをも通じ、日本が自由貿易の旗手としての存在感を世界に示した年だったといえるでしょう。

日EU・EPAが発効した場合、どのような変化が生じるのでしょうか。この特集では、日EU・EPAがもたらすメリットを御紹介します。

日EU・EPAが発効すれば、人口5.1億人の巨大なEU市場の取込みが実現し、日本とEUで総人口約6.4億人、世界のGDPの約28%、世界貿易の約37%を占める、世界で最大規模の自由な先進経済圏が新たに誕生することになります。

この新たな経済圏においては、EU側では、約99%の関税が撤廃されるとともに、規制が緩和・撤廃されることにより、様々な日本産品の輸出拡大や市場開拓が期待されます。具体的には、工業品については、EU側関税の100%撤廃が実現します。日本からEU向けの輸出金額の21.9%(2016年)を占める自動車については、完成車について現行関税が8年目に撤廃され、自動車部品について貿易額ベースで92.1%(同)が即時に撤廃されます。また、農林水産品については、EU向け輸出重点品目である水産品、緑茶、牛肉などを含め、ほとんどの品目でEU側関税の即時撤廃が実現します。これらに加え、ワインについては、日本産ぶどうのみを原材料とし、日本国内で製造される日本ワインの醸造方法がEUで容認され、業者の自己証明によるEU内での流通も可能となります。さらには、農産品や酒類(日本酒等)に関する地理的表示(GI)の保護が相互に確保されることになります。

さらに、このEPAは、21世紀において、スタンダードの高い、自由で、開かれ、かつ公正な貿易・投資ルールのモデルとなるものであり、サービス貿易、投資自由化、知的財産、政府調達、貿易と持続可能な開発など広範囲にわたる内容を包括的に規定しています。そのため、中小・中堅企業を含む日本の企業が、その優れたサービスや技術と共にEU市場に進出する契機となり、2017年11月に11か国間で大筋合意に至ったTPPと共に成長戦略の切り札として、日本の経済成長に向けた大きな推進力となると期待されます。

「日EU・EPA等の経済効果分析」において、日EU・EPAについては、実質GDPで約1%増、2016年度のGDP水準を用いて換算すると約5兆円の拡大効果が見込まれると試算されています。日EU・EPAの早期署名、発効を実現するとともに、「総合的なTPP等関連政策大綱」に盛り込まれた施策を着実に実行していきます。

(2)国際機関における取組(WTO、OECD等)

ア 世界貿易機関(WTO)

(ア)WTO交渉の経緯

日本の経済発展は、関税及び貿易に関する一般協定(GATT)及び世界貿易機関(WTO)を中心とする多角的貿易体制から大きく恩恵を受けてきた。その維持と強化は日本の貿易政策の柱である。一方、WTOにおける交渉の進展は必ずしも順調なものではない。2001年に開始されたドーハ・ラウンド(DDA)交渉では8分野における3一括妥結を目指してきたが、2008年以降、交渉は膠着(こうちゃく)状態にある。ただし、2011年の第8回閣僚会議(MC8)において部分合意を可能としたことも手伝って、その後一定の成果は上げている。例えば、WTO設立後初めての全加盟国を拘束する協定となる貿易円滑化協定(TFA)が2013年の第9回WTO閣僚会議(MC9)で合意され、2017年2月に発効した。また、2015年の第10回WTO閣僚会議(MC10)では日本が議長国として主導した情報技術協定(ITA)品目拡大交渉が妥結し、日本も国会の承認を得て、2017年5月に同協定に基づき対象品目の関税を撤廃した。

(イ)有志国による取組

このような状況の中、2011年の第8回WTO閣僚会議(MC8)以降、有志国による以下の交渉が行われてきた。

1997年から実施されているITA4に関し、その後の技術進歩により開発された製品など5をその対象とすべく2012年から交渉が行われ2015年12月に妥結した。日本でも2017年5月に対象品目の関税を撤廃した。

サービス貿易の一層の自由化に向け、2013年夏以降、50の有志国・地域によるTiSA交渉が本格的に行われ、日本も交渉に積極的に参加してきた。目標としてきた2016年内の実質合意には至らず、2017年12月現在交渉会合は開催されていない。日本としては様々な機会を捉え、早期の交渉再開を訴えている。

2014年7月に交渉が開始されたEGAは、環境関連物品の関税撤廃を目指すものである。日本は、交渉立ち上げ時から積極的に参加しており、この交渉により環境物品の貿易拡大、持続可能な開発が達成されることが期待される。これまで46の有志国・地域によって交渉が行われ、2016年内の合意が目指されていたが、交渉妥結には至らず、2017年12月現在交渉会合は開催されていない。日本としては、様々な機会を捉え、早期の交渉再開を訴えている。

(ウ)アゼベドWTO事務局長の訪日

反グローバリズムや世界的な内向き志向の台頭が懸念される中、G7サミット、経済協力開発機構(OECD)閣僚理事会、G20サミット、アジア太平洋経済協力(APEC)、そして第11回WTO閣僚会議(MC11)といった、一連の経済外交日程を見据え、5月、日本は、アゼベドWTO事務局長を招へいした。訪日中、同事務局長は安倍総理大臣への表敬や岸田外務大臣・滝沢外務大臣政務官との会談等を通じて、充実した意見交換を実施した。特に、安倍総理大臣への表敬時には、日本とWTOとの間で「日本国と世界貿易機関による共同声明『自由貿易の推進のための3つの礎』」を発出し、①成長の原動力としての自由貿易の重要性、②包摂的な経済の実現及び③多角的貿易体制の更なる強化が自由貿易の推進のための3つの礎であるとの認識を共有し、世界に向けた発信を強化することで一致した。また、交渉機能の再活性化、履行監視機能の強化、紛争解決制度を通じた執行の確保を通じての多角的貿易体制の信頼性の更なる向上や、第11回WTO閣僚会議(MC11)に向けた一層緊密な連携を確認した。

(エ)第11回WTO閣僚会議(MC11)

2017年12月にアルゼンチン・ブエノスアイレスでMC11が開催された。ここでは、閣僚レベルで集中的な議論を行ったが、加盟国のコンセンサスによる閣僚宣言の発出には至らず、先進国と開発途上国の間で立場が異なる中、全会一致によるコンセンサスの難しさが改めて浮き彫りになった。その一方、電子商取引分野における作業計画、漁業補助金に関する作業計画、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)の非違反申立てに係る一時停止(モラトリアム)の延長が閣僚会議で決定され、今後のWTO交渉についての一定の指針が示された。また、電子商取引、零細・中小企業、投資円滑化といった貿易の今日的課題について、有志国による閣僚声明の形で多数の加盟国からWTOにおいて議論を進めるべきとの意思が表明された。特に電子商取引については、MC11の開催に先立って、日本として電子商取引を含む情報通信技術(ICT)分野で今後3年間で330億円規模の支援を実施する用意があることを表明し、また、MC11の現場でも各国閣僚に議論の推進の重要性を説明し協力を求め、有志国会合を主催するなど、日本が議論を積極的に主導した。その結果米国、EU、開発途上国を含む71の加盟国が共同声明に参加した。このことは、日本がWTOにおける議論でリーダーシップを発揮して、立場の異なる広範なWTO加盟国の間を橋渡しできることを示すものとなった。

(オ)国際経済紛争への対応

WTO紛争解決制度6は、加盟国間のWTO協定上の貿易紛争を紛争解決手続に従い解決するための準司法的制度である。同制度は、WTO体制に安定性と予見可能性を与える柱として位置付けられる。近年は紛争案件数の増加や案件の複雑化により紛争解決制度への負担が増大していることに加え、2017年には上級委員の欠員の後任選考プロセスの開始に意見の一致が得られていない等の問題が生じており、その対応が大きな課題となっている。日本が当事国である最近の案件には以下のものがある。

- 韓国による日本産水産物等の輸入規制措置7:2015年9月パネル設置。2018年2月、日本の主張を認める内容のパネル報告書が提出された。

- ブラジルの税制恩典措置8:2015年9月パネル設置。2017年8月、ブラジルの措置がWTO協定に整合しないとするパネル報告書が公表された。同年9月、ブラジルはパネル報告書を不服として、上級委員会へ上訴し、上級委員会手続が進行している。

- 韓国による日本産空気圧伝送用バルブに対するアンチ・ダンピング措置:2016年7月、パネル設置。2017年12月現在、パネル手続が進行している。

- インドによる鉄鋼製品に対するセーフガード措置等9:2017年4月、パネル設置。2017年12月現在、パネル手続が進行している。

イ 経済協力開発機構(OECD)

(ア)特徴

OECDは、政治・軍事を除く経済・社会の極めて広範な分野(マクロ経済、農業、産業、環境、科学技術など)を扱う「世界最大のシンクタンク」として政策提言を行っているほか、各種委員会・作業部会で行われる議論を通じて、国際的な規範を形成している。日本は、東京オリンピックが開催された1964年に非欧米諸国として初めてOECDに加盟して以降、各種委員会・作業部会での議論や、財政・人的な貢献を通じて、これらに積極的に関わってきている。

(イ)グリアOECD事務総長訪日

2017年4月のグリアOECD事務総長による訪日では、安倍総理大臣や岸田外務大臣などとの会談等を通じて、同事務総長との間で、保護主義への対抗や多角的貿易体制の維持・強化の重要性、また、東南アジアの将来的な加盟の重要性を再確認したほか、第1回アジア国際経済フォーラムを開催し、質の高いインフラ整備やそのための資金供給の重要性を発信した。

(ウ)2017年閣僚理事会

6月、「グローバル化」をテーマとし、議長国であるデンマークの下、閣僚理事会が開催された。日本から、多角的貿易体制の維持・強化、公平な競争条件の確保のほか、開かれ、誰もが公平に利用可能な「質の高いインフラ」整備等の重要性を強調し、いずれも成果文書に反映されるなど、OECDにおける議論に貢献した。また、特定国の加盟審査開始の是非を判断するための基準等を規定した「枠組み」が採択され、特定国への「枠組み」の当てはめに向けた議論が行われたほか、東南アジアがOECDのアウトリーチの戦略的優先地域であることが再確認された。

(エ)各分野での取組

世界の鉄鋼市場において、粗鋼等の生産能力が実需要を大きく上回る過剰生産能力問題(2016年の世界全体で見た粗鋼生産能力と生産実績の差は約7億4,000万トン(OECD調べ))について、2016年、G20杭州サミット(中国)を受けて、世界の粗鋼生産量(約16億3,000万トン)の約半分(約8億1,000万トン)の生産量を有する中国も参加する形で、鉄鋼の過剰生産能力に関するグローバル・フォーラム(GFSEC)が設立された。同フォーラムは、6度の事務レベル会合での議論を経て、2017年11月末の閣僚会合において、具体的な政策的解決策等をまとめた報告書を採択した。

また、多国籍企業等による過度な節税対策については、2012年に税源浸食及び利益移転(BEPS)プロジェクトを立ち上げ、2013年に「BEPS行動計画」を示し、2年間にわたる議論を経て2015年に「BEPS最終報告書」を公表した。2016年には、最終報告書に盛り込まれた措置を着実に一貫して実施するため、「第1回BEPS包摂的枠組み会合」が京都で開催された。2017年6月の閣僚理事会の機会には、税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約(BEPS防止措置実施条約)の署名式が行われ、日本を含む67か国・地域が署名した(日本からは薗浦外務副大臣が出席)。

(オ)アジアとの関係強化

OECDは、世界経済の成長センターとしての東南アジアの重要性の高まりを受け、同地域との関係強化を重視している。8月にタイで開催された東南アジア地域フォーラムでは、デジタル化がもたらす機会と政策的課題について、OECDの知見や分析に基づく議論が行われた。日本から中根外務副大臣が出席し、東南アジアにおけるデジタル化の活用の重要性を強調したほか、OECD東南アジア地域プログラムの更なる進展への期待を表明した。

(カ)財政的・人的貢献

日本は、OECDのⅠ部予算(義務的拠出金)の9.43%(2017年、米国に次ぎ全加盟国中第2位)を負担しており、OECD事務局のナンバー2のポストである事務次長も歴代輩出している。また、日本はOECD開発センターの最大拠出国(2017年、ドイツと同額)であるほか、開発センター次長を輩出している。日本は、このような財政的・人的貢献を通じてOECDを支えている。

(3)国際会議における取組(G7・G20サミット、APEC等)

ア G7・G20サミット

日本が自らの取組を国際社会にアピールし、日本にとって望ましい国際的経済秩序を形成していく場として、G7・G20サミットは引き続き重要な役割を果たしている。

(ア)G7タオルミーナ・サミット(イタリア)

2017年5月に開催されたG7タオルミーナ・サミット(イタリア)では、前議長としての経験も踏まえつつ、安倍総理大臣は最初の発言者として、G7の結束の意義を力強く訴えるとともに、特に①北朝鮮、②海洋安全保障、③世界経済、④貿易などの議論を主導した。

安倍総理大臣から、G7はこれまで様々な課題に対し、一致結束して国際社会を主導してきたと述べつつ、北朝鮮やテロなど、G7がこれまで牽引(けんいん)してきた基本的価値に支えられた国際秩序が大きな挑戦にさらされていると指摘した。このような時であるからこそ、新しいメンバーを迎えたG7首脳は、新たな信頼の礎を構築するとともに、基本的価値を共有するG7が結束し、ルールに基づく国際秩序を推進していくことで一致した。

①北朝鮮については、国際的課題の最優先事項であり、重大な性質を有する新たな段階の脅威との認識で一致するとともに、北朝鮮による国連安保理決議の即時かつ完全な遵守や核・ミサイル計画の放棄に向け、G7として措置を強化する用意があることを確認した。

②海洋安全保障については、ルールを基礎とした海洋分野の秩序の重要性で一致し、仲裁を含む海洋に関する紛争の平和的解決へのコミットメントを再確認するとともに、東シナ海、南シナ海の状況に懸念を示し、全ての当事者に対し係争のある地形の非軍事化を追求するよう求めることで一致した。

③世界経済に関しては、成長は依然として緩やかであり、下方リスクが存在する中、より高い生活水準と質の高い雇用を実現するためのG7の対応について議論を行い、伊勢志摩サミットに引き続き、金融、財政及び構造政策の全ての政策手段を用いるとのコミットメントを再確認した。

④貿易については、G7として、自由(free)、公正(fair)、互恵的(mutually beneficial)な貿易及び投資が、成長や雇用創出の主要な原動力との認識の下、過剰生産能力問題を含む不公正な貿易慣行に断固とした立場を採りつつ、開かれた市場を維持すること、保護主義と闘うとのコミットメントを再確認するとともに、ルールに基づく国際的な貿易体制の重要性を認識し、WTOの機能の改善と第11回WTO閣僚会合の成功にコミットした。そのほか、テロ・暴力的過激主義の議論をまとめた独立声明を採択し、各国首脳が署名した。

(イ)G20ハンブルク・サミット(ドイツ)

7月のG20ハンブルク・サミット(ドイツ)において、安倍総理大臣は、「国際経済協調の第一のフォーラム」であるG20の最重要課題を扱う第1セッション「経済成長・貿易」のリード・スピーカーとして、首脳間の議論を牽引(けんいん)した。また、テロ対策や女性の活躍推進についても、「テロ対策」をテーマとするリトリート・セッションにおいて議論に貢献するとともに、「女性起業家資金イニシアティブ」の立ち上げイベントにも参加するなど積極的な役割を果たした。5月のG7タオルミーナ・サミット(イタリア)でも重視された以下の分野を中心に、日本からも力強く働きかけを行い、G20として合意した。

①下方リスクに対応し、世界経済の成長を強化するため、金融政策、財政政策及び構造改革の全ての政策手段を個別にまた総合的に用いること。また、経済成長と雇用創出の追求に当たって、更なる包摂性及び公正を促進し、格差を削減すること。

②開かれた市場を維持し、全ての不公正な貿易慣行を含む、保護主義と引き続き闘うこと。

③鉄鋼等の産業部門における過剰生産能力問題に対処するための協力を一層強化すること。

④米国は温室効果ガスの排出削減のアプローチに強くコミットするとともに、他のG20メンバー国はパリ協定への強いコミットメントを迅速に実施すること。

⑤女性のエンパワーメントを推進するとともに、その観点から、開発途上国の女性起業家への支援を拡大するための「女性起業家資金イニシアティブ」を立ち上げること。

閉会セッションにおいて、G20首脳の支持を得て、日本が2019年のG20議長国に決定した。これまでのG20サミットでの日本の取組や貢献を踏まえつつ、2019年の議長国就任に向けて、更に主導力を発揮していく。

イ アジア太平洋経済協力(APEC)

APECは、各エコノミーの自発的な意思によって、アジア太平洋の持続可能な発展を目指し、地域経済統合と域内協力の推進を図る枠組みである。アジア太平洋地域の21の国・地域から構成されており、これらは世界の人口の約4割、貿易量の約5割及びGDPの約6割を占める「世界の成長センター」である。総貿易の約3分の2が域内貿易であるなどEU並みの密接な域内経済を構成しており、APEC地域の経済面における協力と信頼関係を強化していくことは、日本の更なる発展を目指す上で極めて重要である。また、APEC首脳・閣僚会議は、経済問題を中心に、国際社会の主要な関心事項について首脳間・閣僚間で率直な意見交換を行う有意義な場となっている。

ベトナムが議長を務めた2017年は、「新たなダイナミズムの創出と共通の未来の促進」という全体テーマの下、①地域経済統合の深化、②デジタル時代における零細・中小企業の競争力・イノベーションの強化、③持続可能で、革新的かつ包摂的な成長の促進及び④気候変動に対応した食料安全保障と持続可能な農業の促進、という四つの優先課題が設定された。

11月に開催された2017年ベトナムAPECダナン首脳会議において、安倍総理大臣は、経済の基盤を確固たるものにするため、金融・財政政策、構造改革の「3本の矢」にコミットし続けるべきであると述べ、人口減少の問題に対し「生産性革命」と「人づくり革命」の下、全力で取り組んでいくと表明した。そして、日本はアジア太平洋地域の「成長の好循環」を目指し、デジタル貿易、UHC10と高齢化社会への対応を実現する「アジア健康構想」、持続可能な農業の促進、エネルギー協力等の面で積極的に貢献すると述べた。貿易については、自由貿易は平和と繁栄の礎であり、レベル・プレイング・フィールド(公平な競争条件)を世界に広げること、市場歪曲的措置を是正するとともに、不公正な貿易慣行を除去することが重要であると主張した。また、WTOを中核とするルールに基づく多角的貿易体制を強化していくことが重要であると強調し、日本は自由貿易の旗手として、TPP協定、質の高いRCEP等の経済連携協定や投資協定を積極的に推進していくと表明した。さらに、アジア太平洋地域の膨大なインフラ需要に適切に応え、連結性を強化するためには、質の高いインフラが不可欠であると述べた。

| 首脳宣言のポイント | ||

|---|---|---|

| 革新的成長、包摂及び持続可能な雇用の促進 | 政策総動員 包摂的な成長 |

●金融、財政及び構造政策を通じた、均衡ある、包摂的で、革新的で、持続可能で、安全な成長に向けた願望を再確認。質の高い成長達成の重要性を強調 |

| エネルギー | ●エネルギー安全保障の強化を決意。エネルギー関連貿易・投資の円滑化、安価で信頼できるエネルギーへのアクセス拡大、持続可能で効率的でクリーンなエネルギー源の促進を奨励 | |

| 持続可能な開発 | ●「持続可能な開発のための2030アジェンダ」と整合的で、包摂的で、アクセス可能で、持続可能で、健康的かつ強靱なAPEC共同体を2030年までに構築するというビジョンを持って、経済的・金融的・社会的包摂を促進することを決意 | |

| 女性 | ●より多くの女性による経済参画が経済成長を加速させることを認識し、APECエコノミー及び民間部門に対し、女性の経済的エンパワーメントを強化し、女性のリーダーシップ、起業家精神、技能及び能力を促進するイニシアティブを実施することを奨励 | |

| 地域経済統合の新たな原動力の創造 | ボゴール目標 | ●貿易・投資へのWTO非整合的な障壁に対処するための行動を加速させ、2020年までのボゴール目標の達成に向けて具体的行動をとることで一致 |

| 電子商取引 デジタル経済 |

●インターネット及びデジタル経済の潜在力を実現するために協働。「APECインターネット及びデジタル経済に関するロードマップ」及び「APEC越境電子商取引円滑化枠組」の採択を歓迎 | |

| サービス | ●サービス分野におけるAPECの競争力を向上させるための更なる行動をとることにコミット | |

| アジア太平洋 自由貿易圏 (FTAAP) |

●アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)の最終的な実現に向けたプロセスを包括的かつ系統的な形で進展させることへのコミットを再確認。質が高く包括的なFTA交渉に将来的に参加するための能力を向上させる作業プログラムを策定することを奨励 | |

| 多角的貿易体制 | ●ルールに基づき、自由で、開かれた、公正で、透明性があり、かつ包摂的な多角的貿易体制を支持するAPECの重要な役割を強調。WTOが直面する課題に適切に対処するため、WTOの機能を改善するために協働することにコミット | |

| 開かれた 市場保護主義 への対抗 |

●開かれた市場を追求する中で、APECがリーダーシップを継続することを通じて、公平な競争条件(レベル・プレイング・フィールド)を確保するよう取り組む。 ●スタンドスティルへのコミットメントを2020年末まで延長する約束を想起し、正当な貿易防衛措置の役割を認識。全ての不公正な貿易慣行を含む保護主義と闘うことに改めてコミット |

|

| 質の高い インフラ |

●持続的な経済成長にとっての質の高いインフラの重要性を改めて強調 | |

| グローバル・ バリューチェーン |

●グローバル・バリューチェーンにおける途上エコノミー及び零細・中小企業の参加の改善等を可能とするための更なる行動を奨励 | |

| 裾野産業 | ●裾野産業を促進する取組を認識し、APECエコノミーに対し、その競争力を強化し、グローバル・バリューチェーンへの参加を円滑化することを奨励 | |

| 気候変動対応における 食料安全保障と 持続可能な農業の強化 |

●APECが、アジア太平洋地域及び他の地域における食料安全保障及び持続可能な農業等を確保する上で鍵となる役割を果たすことができることを強調 ●持続可能な農業等を協働して推進し、気候変動に対する強靱(きょうじん)性を強化することを求める。 |

|

| 今後に向けて | ●2020年までに地域における自由で、開かれた貿易・投資を実現するための取組を強化し、戦略的、野心的かつ行動志向的な自らの将来像を設定することを期待 | |

会議の終了に際しては、レベル・プレイング・フィールドの確保や多角的貿易体制の支持、質の高いインフラ投資、金融・財政政策や構造改革を通じた成長、女性の経済的エンパワーメント、防災等に言及した首脳宣言が採択された。

2018年はパプアニューギニアがAPEC議長を初めて務めることとなっている。

(4)知的財産の保護

知的財産保護の強化は、技術革新の促進、ひいては経済の発展にとって極めて重要である。日本は、APEC、WTO(TRIPS理事会)、世界知的所有権機関(WIPO)等での多国間の議論に積極的に参画し、日本の知的財産が海外で適切に保護され、活用されるための環境整備を行っている。EPA等でも、知的財産権に関する規定を設け、知的財産の十分で効果的な保護が達成されるよう努めており、11月に大筋合意に至ったTPP11や12月に最終合意に達した日EU・EPAは、知的財産の保護と利用の一層の推進を図る内容となった。また、外務省は、海外での知的財産の保護強化、模倣品・海賊版対策などに関する施策を実施している。例えば、海外で模倣品・海賊版被害を受けている日本企業を迅速かつ効果的に支援することを目的として、ほぼ全ての在外公館で知的財産担当官を任命し、日本企業への助言や相手国政府への照会、働きかけなどを行っている。さらに、知的財産保護の強化や模倣品・海賊版対策での開発途上国の政府職員などの能力向上のため、国際協力機構(JICA)を通じて専門家派遣などを行っている。

1 構成員は、内閣官房副長官、経済再生担当大臣、日EU・EPA交渉に関する総合調整を担当する国務大臣、総務大臣、外務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣

2 財務省「直接投資残高地域別統計(資産)(全地域ベース)」(2016年末)

3 農業、非農産品市場アクセス、サービス、ルール、貿易円滑化、開発、環境及び知的財産権

4 情報技術製品(半導体、コンピューター、携帯電話、プリンター、FAX、デジタルカメラ(静止画用)等)の関税を撤廃する複数国間の合意(「情報技術製品の貿易に関する閣僚宣言」)。1996年作成、1997年から実施。現在の参加国は日本、米国、EU(28か国)、中国、ロシア等82か国・地域(EU各国を含む。)

5 デジタルAV機器(ビデオカメラ、DVD、HD・BDプレーヤーなど)、デジタル複合機・印刷機、医療機器(電子内視鏡等)、半導体製造装置等

6 紛争解決制度の下での協議を通じて紛争が解決されない場合、問題をパネルに付託し、問題とされる措置と協定との整合性等についてパネルで争うことができる。パネルの判断に不服のある当事国は、上級委員会に対して上訴を行い、同判断を争うことができる。1995年のWTO発足時から2017年12月4日現在までの紛争案件数(協議要請数)534件のうち、日本が当事国として関わった案件は38件。なお、上級委員会は7人の委員で構成され、任期は4年(一度再任が可能)。日本はこれまで3人の委員を輩出している。

7 韓国が、2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所における事故後導入し、2013年9月に強化した日本産水産物等の輸入規制に関する案件

8 ブラジル政府による自動車・情報通信分野における国産品を優遇する税制恩典措置、及び輸出企業に対する税制恩典措置に関する案件

9 インド政府は、2015年9月、熱延コイルに対し、暫定セーフガード措置を導入し、翌2016年から確定セーフガードに移行させた。

10 UHC(Universal Health Coverage):全ての人が適切な予防、治療、リハビリ等の保健医療サービスを必要な時に支払可能な費用で受けられる状態