1 米国

(1)米国情勢

ア 政治

1月20日、トランプ第45代米国大統領が就任した。就任演説でトランプ大統領は、選挙公約であった「米国第一主義」及び「米国を再び偉大にする」方針を改めて強調し、「米国製品購入(Buy American)・米国民の雇用促進(Hire American)」を進めると述べた。また、2月28日には、上下両院合同会議で演説を行い、医療保険制度改革法(通称「オバマケア」)の撤廃、税制改革、インフラ投資、規制改革等を通じた強い経済の実現、防衛予算の拡大や移民制度改革等により米国を偉大な国にするとの決意を改めて表明した。

内政面では、トランプ大統領は、就任直後から、まずは行政措置を通じて規制の撤廃・削減、退役軍人の待遇改善、移民・難民政策の厳格化等に取り組んだ。一方、議会との協力が求められる立法化や予算措置については、上下両院で共和党が多数を占めるものの、上院では民主党との議席数が僅差であることもあり、党派対立の影響で、妥協を迫られたり、停滞する案件も見られた。オバマケアの改廃については、5月に共和党主導で下院において医療保険改革法案が可決されたが、上院では共和党内で立場の相違が埋められず、9月末、事実上棚上げとなった。一方、税制改革については、ホワイトハウスと共和党の協力が効を奏し、上下両院で法案が可決し、12月22日、トランプ大統領が署名して成立した。

2018年の連邦議会では、2018年度歳出法案の審議と並行して、トランプ大統領が9月に撤廃を発表した不法移民強制送還猶予制度(DACA)1の対象者の救済、メキシコ国境の壁の建設予算の確保を含む不法移民対策の拡大等、移民制度改革が当座の主要論点の一つとなることが見込まれる。また、トランプ大統領と議会共和党は、主要アジェンダ(議題)として、インフラ投資に係る法案を進める意向も表明している。中間選挙に向けて党派対立が強まる中で、連邦議会がどこまで成果を出せるか注目される。

また、2017年には、10月にラスベガスの屋外コンサート場で発生した銃撃事件で59人が死亡し、11月にテキサス州サザーランドスプリングスの教会で発生した銃撃事件で27人が死亡するなど、多くの死傷者が生じる銃撃事件が相次いで発生し、銃規制に関する議論が喚起された。

外交面では、トランプ政権は、環太平洋パートナーシップ(TPP)協定離脱、パリ協定脱退、北朝鮮に対する「戦略的忍耐」政策の変更、イラン核合意の不承認、対キューバ政策の転換、イスラエルにおけるエルサレムの首都承認等において、オバマ前政権の政策を転換する方針を鮮明にしてきた。また、国防予算強制削減を撤回して国防予算を増額し、米軍再建に注力した。一方、日本を含む同盟国との連携、アジア太平洋地域の平和・安定・繁栄に対するコミットメント、イラクとレバントのイスラム国(ISIL)との闘い等についてはおおむね前政権の方向性を維持している。12月18日に発表された国家安全保障戦略では、①米国民、本土及び生活様式の保護、②米国の繁栄の促進、③力を通じた平和の維持及び④米国の影響力の促進の四つの柱を追求する方針を示した。

選挙公約の実現に一定の成果を上げる一方、トランプ大統領の支持率は、就任直後の45%前後を最高値として、5月以降はおおむね30%台後半で推移し、政権1年目の支持率としては過去の歴代大統領と比較して低い水準となっている2。主流メディアを中心に、2016年大統領選におけるトランプ陣営とロシア政府の共謀の有無等に係るいわゆる「ロシア疑惑」問題、白人至上主義者と反対派の衝突に係るトランプ大統領の発言、主要な政府高官の辞任や対立といった大統領府の混乱等、様々な後ろ向きな要因について批判的に報じられる傾向も続いた。一方、トランプ大統領は、共和党支持者の間では80%近い支持率を安定して維持している。

2018年は中間選挙の年であり、3月から9月にかけて実施される予備選挙を経て、11月6日に本選挙が行われる。連邦議会上院の100議席のうち34議席3と下院の全435議席、36州の知事が改選されるほか、地方自治体でも、州議会選挙や各種公職の選挙が行われる。選挙に向けた動きが加速する中、トランプ大統領及び共和党が国民の期待に応える形で各種政策を実現できるか、また、民主党が有効な対抗軸を打ち出し中間選挙で党勢を取り戻せるかが注目される。

イ 経済

(ア)経済の現状

米国経済は、2017年も着実に景気回復を続けた。10月から12月までの四半期の実質GDP(第2次推計値)は、前期比年率2.5%増となった。また、失業率については、改善傾向が継続し、1月には4.8%であったが、12月には4.1%となった。米国経済は今後も回復が続くと見込まれるが、今後の政策の動向及び影響に留意する必要がある。

(イ)経済政策

トランプ大統領は、就任後、TPP協定離脱に関する大統領覚書への署名、北米自由貿易協定(NAFTA)の再交渉、鉄鋼やアルミニウムに関する通商拡大法第232条に基づく措置や知的財産侵害に関する通商法第301条に基づく調査の実施などの不公正な貿易の是正への取組、パリ協定からの脱退、法人税の引下げを含めた税制改革法案の成立、米韓自由貿易協定(FTA)改正交渉など、世界経済に大きな影響を与えるような政策を採ってきた。2018年1月に行った一般教書演説では、新規インフラ投資や通商法の強力な執行など、トランプ政権2年目の経済政策の目標を掲げている。

金融政策については、2007年のサブプライムローン問題を契機に政策金利の誘導目標の引下げが順次実施され、政策金利の誘導目標の水準を0%から0.25%とするゼロ金利政策を2008年から7年間続けていた。その後、2015年12月の米連邦公開市場委員会(FOMC)において同水準の引上げを決定し、ゼロ金利政策を解除した。以来4度(2016年12月、2017年3月・6月・12月)、同水準の引上げが実施され、2018年1月現在、政策金利の誘導目標の水準は1.25%から1.50%となっている。また、FOMCは金融政策の立場は引き続き緩和的という声明を発表している。今後の金融政策の決定に際しては、労働市場の状況に関する指標、インフレ圧力やインフレ期待に関する指標、金融動向や国際情勢など幅広い範囲の情報を考慮し、経済状況の回復状況を見て決定するとしている。

(2)日米政治関係

トランプ氏の当選が決まった直後の2016年11月10日、安倍総理大臣は、トランプ次期大統領と電話会談を行い、当選の祝意を伝達した。また、17日(米国時間)、安倍総理大臣とトランプ次期大統領は、ニューヨークで会談を行った。こうした早期のやり取りは、その後、首脳間の個人的な信頼関係を構築する上で非常に有意義なものになった。

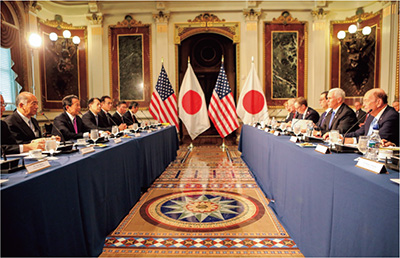

トランプ大統領が就任した直後の2月、安倍総理大臣は米国を訪問し、ワシントンDCにおいて、トランプ大統領との間で、大統領就任後初めての日米首脳会談を行った。さらに、両首脳は、日米同盟及び経済関係を一層強化するため強い決意を確認する共同声明を発出した。政治・安全保障分野に関しては、①核戦力によるものを含む日本防衛へのコミットメント、②日米安全保障条約第5条の尖閣諸島への適用及び③普天間(ふてんま)飛行場については辺野古(へのこ)への移設が唯一の解決策であることを文書で確認した。また、経済分野について、日米両国が、自由で公正な貿易のルールに基づいて、両国間及び地域における経済関係を引き続き強化することを確認したほか、双方の利益となる個別分野での協力を積極的に推進していくことでも一致した。

その上で、両首脳は、麻生副総理とペンス副大統領の下での経済対話の立ち上げを決定した。ワシントンDCで首脳会談を行った後、両首脳は、フロリダ州パームビーチへ移動し、ゴルフを行うとともに、互いの家族を交えて過ごし、じっくりと語り合い、強固な信頼関係を築いた。

また、安倍総理大臣と共にワシントンDCを訪問した岸田外務大臣は、ティラソン国務長官との間で初となる日米外相会談を行った。両外相は、アジア太平洋の平和と安定の礎である日米同盟の重要性を確認するとともに、地域の諸課題に対応するに当たり日米の協力を強化していくことで一致した。また、両外相は、アジア太平洋地域の安全保障環境が一層厳しさを増していることについて認識を共有し、特に、北朝鮮の核・ミサイル問題に関して、日米と共に日米韓3か国の協力の重要性について一致した。また、岸田外務大臣から拉致問題に関する日本の立場を説明し、北朝鮮への対応について日米で引き続き連携していくことを確認した。さらに、ティラソン国務長官から、改めて、尖閣諸島への日米安全保障条約第5条の適用を確認するとの発言があった。このほか、両外相は、普天間飛行場移設問題や日米経済関係について意見交換を行った。

3月15日から17日には、ティラソン国務長官が、就任後初のアジア訪問の最初の訪問国として日本を訪問した。両者は、2月の日米首脳会談の結果を踏まえ、日米間の具体的協力をより一層進めていくことを確認した。両者は「2+2」の早期開催に向け調整を加速していくこと、沖縄の負担軽減に向けて、日米双方が協力していくことで一致した。また、両者は、北朝鮮による核・ミサイル開発、拉致問題について、連携を確認するとともに、東アジア情勢、同盟ネットワークの構築、経済についても意見交換を行った。さらに、岸田外務大臣から、パリ協定を含む気候変動問題への対応は、国際社会で取り組むべきグローバルな問題であり、共に連携していきたいと述べ、両者は、日米で引き続き意思疎通を続けていくことを確認した。

また、4月10日、G7外相会談のためイタリア・ルッカを訪問中の岸田外務大臣は、ティラソン国務長官と日米外相会談を行った。4月7日の米国によるシリアへの攻撃を受け、岸田外務大臣から、日本は化学兵器の拡散と使用を抑止するために責任を果たそうとする米国の決意を支持することを伝え、両者は、引き続き、日米で連携していくことを確認した。また、両者は、北朝鮮問題への対処に当たっては、中国の役割が極めて重要であること、また、日米及び日米韓で緊密に連携していく必要があるとの認識を改めて確認した。

4月18日から19日にかけて、ペンス副大統領が訪日した。ペンス副大統領は、麻生副総理との間で日米経済対話初回会合を開催したほか、安倍総理大臣への表敬、空母ロナルド・レーガンにおける米軍と自衛隊の激励等を行った。安倍総理大臣への表敬では、安倍総理大臣から、北朝鮮問題に関し、トランプ政権が、「全ての選択肢がテーブルの上にある」という考え方に立って問題に対処しようとしていることを、日本として評価している旨述べた。両者は、北朝鮮問題への対処に当たっては日米の緊密な連携が重要であること、中国の役割が重要であり、更に大きな役割を果たすよう働きかける必要があることで一致した。さらに、両者は、拉致問題の早期解決に向けて日米で引き続き連携していくことで一致した。

5月26日、G7タオルミーナ・サミット(イタリア)の機会に、安倍総理大臣とトランプ大統領は2度目となる首脳会談を行った。両首脳は、5月22日に英国のマンチェスター劇場で発生したテロ攻撃を受け、テロの脅威に結束して対応していく決意を新たにした。また、両首脳は、北朝鮮、南シナ海、東シナ海を含む海洋、中国や、G7サミットにおける連携について議論を行った。

また、7月8日、G20ハンブルク・サミット(ドイツ)の際にも、安倍総理大臣は、トランプ大統領と首脳会談を行った。両首脳は、北朝鮮問題に関し引き続き緊密に連携することで一致するとともに、中国を含む地域情勢について意見交換を行い、周辺各国との関係を日米両国がそれぞれ改善・強化していく上で、両者の強固な絆(きずな)と盤石な日米同盟が、その基盤となっているとの認識を共有した。

8月7日、東南アジア諸国連合(ASEAN)関連外相会議に出席するためフィリピン・マニラを訪問中の河野外務大臣は、ティラソン国務長官との間で就任後初めての日米外相会談を行った。両者は、日米同盟の更なる強化に向けて、緊密に協力していくことで一致した。また、両者は、北朝鮮制裁に関する安保理決議の実効性の確保に向けて引き続き緊密に連携していくことで一致した。

8月17日、日米「2+2」開催のため、米国ワシントンDCを訪問した河野外務大臣は、ティラソン国務長官との間で外相会談を行った。両者は、アジア太平洋が、自由で開かれた秩序の下で安定と繁栄を維持できるよう、日米で協力を強化することで一致した。また、国際社会が困難な状況にあるからこそ、ロシアとの接触・対話の継続は重要であるとの認識を共有した。また、両者は、海における法の支配の重要性について一致した。また、河野外務大臣から、包括的核実験禁止条約(CTBT)について、早期批准を含む米国の前向きな取組を期待すると述べ、両者は、核不拡散のため日米で協力していくことで一致した。さらに、両者は、北朝鮮に対し最大限の圧力をかけていく必要があるとの考えで一致した。

9月21日、国連総会出席のためニューヨークを訪問中の安倍総理大臣は、トランプ大統領との間で4度目の首脳会談を行った。両首脳は、北朝鮮による一連の挑発行動は、日本を含む国際社会全体に対するこれまでにない重大かつ差し迫った脅威であるという認識を改めて共有するとともに、核及び通常戦力の双方によるあらゆる種類の軍事力を使って日本を防衛するという米国の方針が揺るぎないこと、日米両国が100パーセント共にあることを改めて確認した。また、両首脳は、中国、ロシアを含む関係国への働きかけを含め、日米、日米韓で引き続き連携していくことを確認した。また、安倍総理大臣から、拉致問題の早期解決に向けた支持と協力を求め、トランプ大統領の支持を得た。

11月2日から4日まで、トランプ大統領の長女であるイバンカ・トランプ米国大統領補佐官が、国際女性会議WAW!で特別講演を行うため訪日した。安倍総理大臣は夕食会を、河野外務大臣夫妻は昼食会を、それぞれイバンカ補佐官と行い、女性分野を含む日米関係の幅広いテーマについて意見交換を行った。

11月5日から7日まで、トランプ米国大統領は、メラニア夫人と共に、就任後初めてのアジア歴訪における最初の訪問国として日本を訪問した(特集「トランプ大統領の訪日」69ページ参照)。安倍総理大臣とトランプ大統領は、喫緊の課題である北朝鮮問題に関し、日米が100%共にあることを改めて確認した。また、「自由で開かれたインド太平洋戦略」を共に推進していくことで一致した。トランプ大統領夫妻は、安倍総理大臣夫妻と共に、拉致被害者御家族と面会し、両首脳は、拉致問題の早期解決に向けて、日米が緊密に協力していくことを約束した。

河野外務大臣は、トランプ大統領に同行して訪日したティラソン国務長官及びライトハイザー通商代表とそれぞれ会談を行うとともに、クシュナー大統領上級顧問の表敬を受けた。ティラソン長官との会談では、両外相は、北朝鮮、「自由で開かれたインド太平洋」、在日米軍と沖縄の信頼関係の維持・強化等について意見交換を行った。クシュナー上級顧問による表敬で、河野外務大臣は、日本は、中東を日本外交の柱の一つとして、中東にこれまで以上に深く関与していく考えであると述べ、両者は、中東和平、イラン等中東情勢を中心に意見交換を行い、引き続き日米で連携していくことを確認した。

12月、国連安全保障理事会で開催された不拡散(北朝鮮)に関する安保理閣僚級会合に出席するため、ニューヨークを訪問した河野外務大臣は、ティラソン国務長官と会談を行った。両者は、朝鮮半島の非核化が、地域及び国際社会の平和と安全に不可欠であり、北朝鮮に対して圧力を強化する必要があるとの認識を改めて確認した。また、国連安保理での対応に関し日米で一層緊密に連携していくことを確認した。

このほか、2017年中に、首脳間で17回の電話会談、外相間で12回の電話会談が行われた。こうした電話会談を通じ、北朝鮮による核実験や弾道ミサイルの発射を受けた対応等について、首脳間・外相間で直接かつ迅速に意見交換を行い、日米で密接に連携して対応することができた。

2018年に入っても、日米両国は、引き続き2月のペンス副大統領訪日、3月の河野外務大臣訪米を始め、頻繁な要人往来を通じ、北朝鮮問題等について密接に意見交換を行い、緊密に連携している。

さらに、2018年4月17日から20日まで、安倍総理大臣は、米国・フロリダ州パームビーチを訪問し、トランプ大統領との間で米朝首脳会談において拉致問題を取り上げることに合意し、最大限の圧力を維持していくこと、北朝鮮が完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法で全ての大量破壊兵器及びあらゆる弾道ミサイルの計画を放棄する必要があることを確認した。また、両首脳は、経済に関し、「自由で公正かつ相互的な貿易取引のための協議」を開始することで一致した。

2017年11月5日から7日まで、ドナルド・トランプ米国大統領及びメラニア・トランプ夫人が、同大統領の就任後初めてのアジア歴訪における最初の訪問国として日本を訪問しました。

5日、日本に到着したトランプ大統領は、安倍総理大臣と共に、埼玉県川越市の霞ヶ関カンツリークラブで昼食をとった後、プロゴルファーの松山英樹選手を交えゴルフを行いました。また、同日夜、両首脳夫妻は、都内レストランで夕食会を行いました。両首脳は、ゴルフや夕食を共にする中で、日米関係の幅広いテーマについて意見交換を行うとともに、趣味のゴルフや家族についても話が及ぶなど、打ち解けた雰囲気の中で親睦を深めました。

翌6日、安倍総理大臣とトランプ大統領は、赤坂迎賓館でワーキングランチ及び首脳会談を行いました。両首脳は、喫緊の課題である北朝鮮問題に関し、日米が100パーセント共にあることを改めて確認しました。また、「自由で開かれたインド太平洋戦略」を共に推進していくことで一致しました。その後、トランプ大統領夫妻は、安倍総理大臣夫妻と共に、拉致被害者御家族と面会し、御家族のお話に熱心に耳を傾けました。両首脳は、拉致問題の早期解決に向けて、日米が緊密に協力していくことを約束しました。続いて、両首脳は、共同記者会見を行い、今次訪日の成果を発表しました。また、同日夜、安倍総理大臣夫妻は、赤坂迎賓館で、歓迎晩餐(ばんさん)会を開催しました。日米関係の文脈において各分野で活躍する方々が出席し、両首脳によるスピーチの後、参加者が和やかに歓談しました。

そして、7日午前、トランプ大統領御夫妻は、日本での日程を終え、次の目的地である韓国に向けて出発しました。

今回のトランプ大統領の訪日は、北朝鮮を始め地域情勢が緊迫化する中で、日米同盟の揺るぎない絆を世界に向けて示す機会となりました。

「自由で開かれたインド太平洋戦略」を共に推進していくことで一致したこと、そして両首脳で深い意思疎通を行い、その後のトランプ大統領の韓国及び中国訪問や、アジア太平洋経済協力(APEC)、ASEAN関連首脳会合に向けて、十分なすり合わせを行えたことは、今後、地域の平和と繁栄に向けて日米同盟が主導的な役割を果たしていく上で、大きな意義がありました。また、両首脳は多くの時間を共にし、首脳間の親交、信頼関係をより一層深めることができました。

(3)日米経済関係

日米経済関係は、安全保障、人的交流と並んで日米同盟を支える三要素の一つであり、2017年は新たな日米経済関係構築の契機となる年となった。2月10日に行われた日米首脳会談では、日米経済関係を更に飛躍させるべく、麻生副総理とペンス副大統領を議長とする日米経済対話が立ち上げられた。その後4月に開催された日米経済対話初回会合では、両議長は日米経済対話を、貿易及び投資のルール/課題に関する共通戦略、経済及び構造政策分野での協力及び分野別協力の三つの柱に沿って構成し、議論を進めていくことで一致した。

10月の第2回会合では、アジア太平洋地域における安全保障環境が厳しさを増す中、戦略的にも極めて重要な日米経済関係を更に深化させるため、今後とも建設的な議論を進めていくことの重要性について確認するとともに、両国間の議論の進捗と成果に関する共同プレス・リリースを発出した。11月6日には初訪日したトランプ大統領と安倍総理大臣との間で日米首脳会談が行われ、日米経済対話第2回会合で、二国間の経済、貿易及び投資関係強化の重要性が確認されたことを歓迎するとともに、両国が、アジア太平洋地域に広がる貿易・投資における高い基準作りを主導し、法執行面での協力を進めることで一致した。また、自動車、ライフサイエンス・イノベーション等の分野での取組を確認した。さらに、エネルギー、第三国のインフラ整備、宇宙探査、保健等の分野の協力、双方向の投資、草の根レベルの取組を促進していくことで一致した。

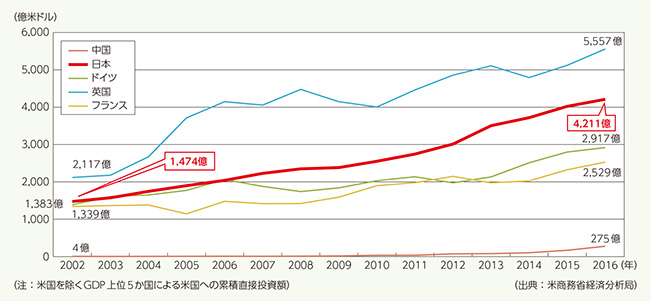

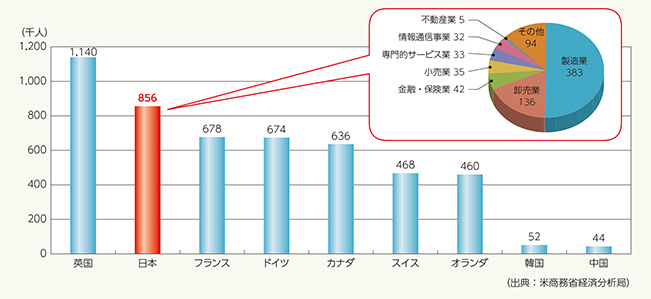

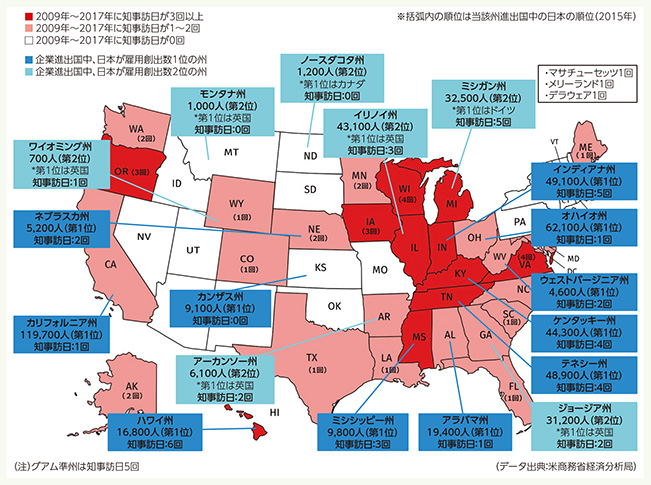

また、日米経済関係において特筆すべきは日本企業による対米投資であり、米国内の累積直接投資額で英国に次いで第2位(約4,211億米ドル(2016年))の地位を占めるに至っている。このような直接投資は日本企業による米国における雇用創出(約86万人(2015年))という形でも米国の地域経済に貢献しており、こうした活発な投資や雇用創出を通じた重層的な関係強化が、これまでになく良好な日米関係の盤石な基礎となっている。

インフラ分野では、日本は米国内において3件の高速鉄道プロジェクトを推進している。北東回廊における超電導リニア技術(マグレブ)の導入構想については、米国政府による同事業への連邦補助金の交付の決定に加え、日本でも同事業への調査費を計上し、9月にはワシントンDC関係者がマグレブに乗車する等、日米両国で協調して計画を推進している。カリフォルニア高速鉄道計画では引き続き官民で働きかけを実施するとともに、テキサス高速鉄道計画では米国民間企業(TCP)がJR東海子会社であるHTeCと技術支援契約を締結する等、同計画の実現に向け支援が行われている。

エネルギー分野では、日本が働きかけを行ってきた分野において進展が見られた。米国産原油については、2016年度オムニバス歳出法案が成立し、2016年5月に輸出解禁後初となる米国産原油の輸入が実現して以来、短期契約の形で断続的に日本に輸入されている。また、液化天然ガス(LNG)については、米国本土における最初のLNG輸出基地が2016年2月に稼働を開始し、1月には日本への輸入が実現した。長期契約に基づく最初のLNG輸入は2018年上半期にも開始される見通しであり、これらの成果は日本のエネルギー安全保障及びエネルギーの安定供給に大きく貢献することが期待される。

テクノロジー分野では、サイバー、ライフサイエンス、ロボット、宇宙等の科学技術分野における日米協力に加え、ベンチャー企業支援、イノベーション創出でも日米協力を強化している。特にサイバー分野では、7月に「日米サイバー対話」の第5回会合が開催され、国際場裏における協力、能力構築支援等、幅広い日米協力について議論した。さらに、9月の「インターネットエコノミーに関する日米政策協力対話」第8回局長級会合では、越境データ流通、プライバシー保護、デジタル貿易等の議論を行い、その成果を共同記者発表として発出するとともに、日米経済対話第2回会合でも報告された。

投資・観光分野については、9月にニューヨークで行われた国連総会の機会を捉え、安倍総理大臣は、世界的に有名な事業家・投資家等を招いた米国CEO懇談会に出席し、対日投資促進のために日本政府が採るべき方策について意見交換を行った。また、日本政府・日本政府観光局(JNTO)主催の食・観光レセプションにも出席し、日本の地方や食文化の魅力を発信した。

さらには、地方における協力も進んでいる。カリフォルニア州、ワシントン州及びメリーランド州との間の協力覚書に加え、9月にはインディアナ州との覚書を作成し、州レベルの関係を強化した。また、米国に居住する際、生活基盤の立ち上げのため現地の運転免許取得の負担を軽減することが重要との観点から、2015年11月にメリーランド州、2016年11月にワシントン州との間で、運転免許試験の一部相互免除に関する覚書を作成した。その結果、ワシントン州では1月から、日本の運転免許を所持する申請者に対し、州が実施する運転免許試験のうち学科試験及び技能試験が免除されることとなった。今後も現地の交通事情等を総合的に踏まえつつ、本取組の拡大を進めていく。

4月には、日米の紐帯(ちゅうたい)をより確かなものとするために、一般国民にも行き届く草の根レベル(グラスルーツ)での取組を打ち出していくことが重要との認識の下、「グラスルーツからの日米関係強化に関する政府タスク・フォース」が立ち上げられた。同タスク・フォースでは、萩生田光一内閣官房副長官の下で計3回の議論を重ね、具体的な取組を進めるに当たっての指針を示した「行動計画」を取りまとめた。さらに、12月8日に西村康稔内閣官房副長官の下で開催されたフォローアップ会合では、同行動計画を踏まえて実施された具体的な取組についての報告と、それらの取組の強化に向けた方策について議論が行われた。同行動計画で示された、各地域の特徴や訴求対象の日本への関心度に応じた「テイラー・メイド」のアプローチを行う必要があるとの認識の下、日本企業が複数進出している地域を回る「地方キャラバン」や複合的な日本紹介イベント、運動会の開催等、米国各地で様々な取組が実施されている。今後も日米経済関係の更なる飛躍のため、様々な取組を実施し、日米同盟を強固なものにしていく。

日米経済対話は、麻生副総理とペンス米国副大統領の下で、日米両国の間に存在する強固な経済的な絆の深化に向けた取組として実施されています。

2017年2月10日にワシントンDCで、トランプ大統領の就任後初となる日米首脳会談が行われた際、両首脳は日米経済関係の重要性について認識を共有し、これを更に大きく飛躍させ、世界の力強い経済成長をリードしていくために対話と協力を深めることで一致し、この対話の立ち上げを決定しました。

4月の初回会合では、麻生副総理とペンス副大統領は、この日米経済対話を、貿易及び投資のルール/課題に関する共通戦略、経済及び構造政策分野での協力及び分野別協力の三つの柱に沿って構成し、議論を進めていくことで一致しました。その後、三つの柱に沿って具体的な成果を得るべく、作業部会毎に精力的に議論を行いました。

さらに10月の第2回会合では、両議長は、アジア太平洋地域における安全保障環境が厳しさを増す中、戦略的にも極めて重要な日米経済関係を更に深化させるため、今後とも建設的な議論を進めていくことの重要性を共有するとともに、初回会合で合意した三つの柱について、両国間の議論の進捗と成果を確認し、その内容を共同プレスリリースとして公表しました。

貿易及び投資のルール/課題に関する共通戦略については、二国間の貿易事項に関し、自動車、農業、ライフサイエンス・イノベーション等の分野において進展が得られたことが確認されるとともに、不公正な貿易慣行に対する効果的なエンフォースメント強化や、高い貿易投資基準の推進等に関する専門家レベルの議論が進んでいることを確認しました。経済及び構造政策分野における協力では、G7による3本の矢のアプローチの積極的活用を再確認しました。また、金融規制は健全性及び説明責任を確保しつつ、規制コストが調整されるべきとの認識を共有しました。さらに、日米両国が持続可能かつ包摂的な開発を推進するため連携していくことについて議論を行いました。分野別協力については、日米両国において相互の経済的利益及び雇用創出を促進できる分野、例えば、インフラ、エネルギー、デジタルエコノミー等の分野で実質的で幅広い議論が行われ、日米両国のウィン・ウィンの関係を更に強化できる具体的成果が得られつつあることを歓迎しました。

日米経済対話の成果は、トランプ大統領が2017年11月に訪日した際、日米両首脳の間で改めて歓迎されており、その重要性はますます高まっています。この対話を通じ、日米経済関係の更なる強化に向け米国政府と力を合わせて取り組んでいきます。

1 子供の時に入国した不法移民に対して強制送還を猶予する制度(Differed Action for Childhood Arrivals(DACA))。オバマ前政権が行政措置で実施。2017年9月5日、トランプ大統領はDACAの終了を発表した。

2 ギャラップ社世論調査の週平均支持率による。

3 中間選挙と同時に実施される、2018年1月2日に辞職したフランケン上院議員(民主党・ミネソタ)の残りの任期(2021年1月まで)を争う特別選挙を含む。フランケン議員の当座の後任としては、州知事に任命されたスミス副知事(民主党)が就任している。改選議席数は2018年2月現在