2 欧州地域情勢

(1)欧州連合(EU)

EUは、総人口約4億4,800万人を擁し、27加盟国から成る政治・経済統合体であり、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持・強化し、国際社会の共通の課題に共に取り組む、日本の戦略的パートナーである。

2024年はEUにとって体制移行の年であった。6月に実施された欧州議会選挙では、中道右派の欧州人民党(EPP)が第1会派、中道左派の社会民主進歩同盟(S&D)が第2会派を維持しつつ、リベラルの欧州刷新(Renew)や環境派の緑の党/欧州自由連盟(Green/EFA)は勢力が低下し、右派・極右が伸長した。特にフランス、ドイツで極右が勢力を伸ばし、マクロン・フランス大統領は、欧州議会選挙の結果を受けて、6月9日に国民議会の解散を発表した。欧州議会選挙後、会派形成及びEU首脳人事に影響する多数派確保のための連立交渉が行われ、新たに欧州の愛国者(PfE)及び主権国家の欧州(ESN)という二つの極右会派が形成された。EU首脳人事は、首脳レベルの調整を経て、6月の欧州理事会においてコスタ欧州理事会議長、フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長を始めとする新体制が選出され、(ア)自由で民主的な欧州、(イ)強く安全な欧州、(ウ)繁栄し競争力のある欧州を3本柱とする戦略アジェンダが採択された。新欧州委員会は、12月に発足し、同月、コスタ欧州理事会議長が就任した。

ロシアのウクライナ侵略が継続する中、EUは2022年2月以降、15回にわたり対露制裁パッケージを採択し、2,300以上の個人・団体に対する資産凍結・渡航禁止のほか、経済制裁、メディアへの制限などを実施した。6月、EUはウクライナとの間で「共同安全保障コミットメント(Joint Security Commitments)」に署名した。さらに、ウクライナのEU加盟に関する交渉枠組みを採択し、加盟交渉を正式に開始した。

また、EUは10月に初となるEU・湾岸協力理事会(GCC)首脳協議を開催し、EU・GCC間の戦略的パートナーシップを次のレベルに引き上げることを約束した。

日本とEUは、2019年に発効した日・EU経済連携協定(日EU・EPA)(6)及び暫定的に適用が開始された日・EU戦略的パートナーシップ協定(日EU・SPA)(7)の下、協力を強化している。6月、岸田総理大臣は、イタリアでのG7プーリア・サミットの際、フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長と懇談し、両首脳は、G7などの場において経済安全保障の問題に引き続き連携して取り組んでいくことで一致した。9月、岸田総理大臣は、米国・ニューヨークでの国連総会出席の際、フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長と会談を実施し、フォン・デア・ライエン委員長から、岸田政権の下で日・EU関係が大きく発展したことへの感謝が改めて示され、両首脳は、これを基礎としつつ、引き続き日・EU関係を強化していくことで一致した。さらに、岸田総理大臣は、ミシェル欧州理事会議長と会談を行い、日・EU関係のほか、インド太平洋などの地域情勢につき意見交換し、引き続き、様々な分野で、日・EU間及びG7で緊密に連携していくことで一致した。

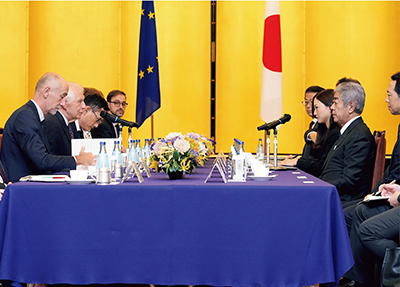

岩屋外務大臣は、11月、来日したボレルEU外務・安全保障政策上級代表と第1回日・EU外相戦略対話を実施した。同対話において、岩屋外務大臣は、日EU・SPAの批准書などの交換を行い、本協定は2025年1月1日から正式発効した。さらに、日・EU安全保障・防衛パートナーシップを公表した。EUにとって、インド太平洋地域で日本が最初に同パートナーシップを公表した相手国となった。昨今の厳しい安全保障環境を踏まえ、EUとの間でサイバー、宇宙、ハイブリッド戦への対応、海洋安全保障などにおける具体的な協力及び対話を強化することで一致した。また、柘植(つげ)芳文外務副大臣は、2月にブリュッセル(ベルギー)で開催された第3回EUインド太平洋閣僚会合に出席し、欧州諸国・EUのインド太平洋への関心の高まりと関与の強化を歓迎し、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化に向け、協力していきたいと発言した。

EUは、米国・中国に次ぐ経済規模を有し、日本の輸入相手の第3位、輸出相手の第3位、対日直接投資残高の第2位の位置を占めるなど、経済面でも日本にとって重要なパートナーである。2019年に日EU・EPAが発効したことにより誕生した世界のGDPの約2割を占める巨大な経済圏の下、日・EU間のつながりは一層強いものとなっている。また、7月1日には、日EU・EPAに「データの自由な流通に関する規定」を含めることに関する改正議定書が発効した。これにより、国境を越えたデータの流通に関する予見可能性が確保され、日・EU間のデータ流通の促進、ひいては日・EU間の経済関係強化に貢献することが期待される。日EU・EPAについては、7月、同協定に基づく合同委員会の第5回会合を上川外務大臣とドムブロウスキス欧州委員会上級副委員長との間で開催し、各分野での進捗を確認した上で、EUが導入する先進的な規則への対応について議論するとともに、各専門委員会・作業部会を通じて協定の各分野における着実な実施及び運用を確保してきている。同協定とは別に、EUとのより幅広い戦略的連携を推進する取組として、5月、上川外務大臣は、齋藤健経済産業大臣、ドムブロウスキス欧州委員会上級副委員長と共に第5回日・EUハイレベル経済対話を開催し、経済安全保障分野における連携、「透明、強靭(じん)で持続可能なサプライチェーン・イニシアティブ」の立ち上げ及び世界貿易機関(WTO)(8)を中核とする自由貿易体制の強化などを確認した。今後も、日・EU経済関係の更なる発展を目指し、日EU・EPAを着実に実施し、日・EUハイレベル経済対話を含むEUとの連携を推進していく。

(2)英国

4月、スナク政権が提出したルワンダ安全法案が成立し、難民申請者のルワンダ移送が可能になったが、欧州人権裁判所及び英国の最高裁判所が違法と判断し、移送が実現することはなかった。5月、スナク首相は英国議会下院を解散し、7月に議会下院の総選挙が実施された。五つの公約(経済成長の加速、クリーンエネルギー大国化、治安の回復、機会への障壁打破、未来にふさわしい国営医療サービスの構築)を掲げたスターマー党首率いる労働党が単独過半数を獲得し、14年ぶりに政権交代が実現した。選挙敗北を受け、スナク首相は辞任した。同月、新政権によってルワンダへの移送計画は廃止されたが、移民問題はその後も英国内政の主要課題とされ、7月下旬から8月上旬にかけて児童殺傷事件を契機とした暴動が各地で発生した。

日英の政府間では、首脳・外相を始め様々なレベルで対話が活発に行われた。岸田総理大臣は、2月に日英21世紀委員会の日英座長及び英国側委員による表敬を受け、スナク首相とは、6月のG7プーリア・サミットの際に懇談を行った。スターマー首相との間では、7月に電話会談を行い、同月にNATO首脳会合の際に会談を行った。また、11月、石破総理大臣は、スターマー首相とG20リオ・サミットの際に会談を行い、日英経済版2+2閣僚会合(経済版2+2)の立ち上げを発表した。

外相間では、上川外務大臣とキャメロン外務・開発相との間で、2月のG20外相会合及び4月のG7外相会合の際に会談を行った。ラミー外務・開発相とは、7月に電話会談を行い、同月、東南アジア諸国連合(ASEAN)関連外相会議の際に会談を行った。岩屋外務大臣とラミー外務・開発相との間では10月に電話会談を行い、11月のG7外相会合の際にも会談を行った。

文化面では、4月1日付で日本のワーキング・ホリデー制度を利用することができる英国人の人数(査証発給枠数)が年間1,000人から年間6,000人に拡大された(注:英国のユース・モビリティ・スキームを利用できる日本人の人数(査証発給枠数)は、2024年1月31日付で年間1,500人から年間6,000人に拡大された)。また、12月1日付でワーキング・ホリデー制度を利用した英国人が日本に滞在可能な期間が最長1年から2年に延長されるなど、今後も日英間の青少年の交流や相互理解が一層促進されることが期待される。

(3)フランス

1月、ボルヌ首相が辞任し、第5共和政史上最年少となるアタル首相が就任した。

5月、国民議会において、仏海外領土であるニューカレドニアの地方選挙の投票権に関する憲法改正の審議が行われ、独立派が暴徒化し、ニューカレドニア全土に非常事態宣言が発出された。マクロン大統領がニューカレドニアを訪問し、独立派・反独立派と協議の上、治安回復、経済復興、政治対話の実施を通じた「包括的合意」を目指すことを表明した。

6月、マクロン大統領は国民議会を解散し、第1回投票が6月30日、第2回投票が7月7日に実施された。その結果、左派連合は大きく躍進し第一党となった一方、与党連合は大きく議席を失い第二党となったことから、アタル首相は辞任を表明した。その後、首相指名に係る調整が行われ、最終的には、9月5日、マクロン大統領は、左派連合の候補者ではなく、右派である共和党出身のバルニエ元英国離脱交渉首席交渉官を新首相に任命し、バルニエ新内閣が発足した。

また、8月から9月にかけて、2024年パリオリンピック・パラリンピック競技大会が開催された。

外政面では、ロシアによるウクライナ侵略に関し、ウクライナ支援の継続と強化に取り組んできており、2月には、仏・ウクライナ首脳会談を実施し、両国は、ウクライナの長期的な安全を確保するための二国間の安全保障協定に署名を行った。また、同月、マクロン大統領はウクライナ支援のための国際会議を主催し、国際社会におけるウクライナ支援を主導する役割を果たした。また、中東情勢に関しては、即時かつ持続的なガザ停戦及び人質の即時解放を呼びかけており、事態の収束に向けて積極的な取組を行っている。バロ欧州・外務相は就任以降、中東地域を複数回訪問しているほか、10月には、マクロン大統領のイニシアティブにより、レバノンの支援に関する国際会議を実施し、フランスは同国に対し1億ユーロの支援と、人道支援物資100トンの供与を表明した。

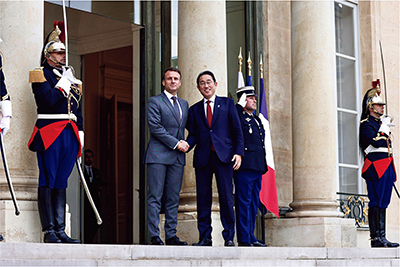

日仏関係については、2月、G20外相会合に出席するためリオデジャネイロを訪問した上川外務大臣は、セジュルネ欧州・外務相と外相会談を実施した。同外相会談において、上川外務大臣は、2023年12月に日仏両首脳間で発出した「「特別なパートナー」の下での日仏協力のロードマップ」のフォローアップを通じて、日仏関係を一層飛躍させたいと述べた。2024年2月、同ロードマップに基づき、第1回経済安全保障に関する日仏作業部会がパリで開催され、重要・新興技術の保護、サプライチェーンの強靱(じん)性の強化、非市場的措置及び慣行への対応並びに経済的威圧への対応など、経済安全保障に係る重要課題について意見交換を行った。5月、経済協力開発機構(OECD)閣僚理事会への出席のためパリを訪問した岸田総理大臣は、マクロン大統領と日仏首脳会談を実施した。同会談において、両首脳は、インド太平洋における日仏協力が多層的に発展していることを歓迎しつつ、日仏部隊間協力円滑化協定(RAA)(9)の交渉開始を発表した。また、岸田総理大臣はアタル首相とも意見交換を実施した。同月、岸田総理大臣と共に訪仏した上川外務大臣は、セジュルネ欧州・外務相と日仏外相会談を行い、両外相は、「特別なパートナー」である日仏の歴史的な友好関係を安全保障、経済、文化の各分野で更に深めていくことで一致した。

10月、岩屋外務大臣は、バロ欧州・外務相と電話会談を行った。また、11月、G7外相会合出席のためイタリアを訪問した岩屋外務大臣は、同欧州・外務相との間で、対面では初めてとなる日仏外相会談を実施した。

12月、バルニエ首相は、2025年度予算案の一部となる社会保障財政法案の審議において憲法第49条第3項を発動した。これを踏まえ、野党が内閣不信任動議を提出し、同不信任案が可決された。これに伴い、バルニエ内閣は倒閣した。12月13日、マクロン大統領は、バイルー「民主運動」党首を新たな首相に任命した。

(4)ドイツ

ショルツ(社会民主党(SPD))政権は、財政政策などをめぐる政権内の路線対立を受け、自由民主党(FDP)が11月に政権を離脱した。SPD・緑の党・FDPから成る「信号連立」は崩壊し、当面はSPDと緑の党の2党による少数政権での運営を余儀なくされることとなった。12月の会期末までに法案・予算案を成立させるために野党最大会派キリスト教民主同盟・社会同盟(CDU・CSU(保守))の協力を得るため、ショルツ首相は、2025年度予算案などの成立後に議会を解散し、2025年9月に予定される次回連邦議会選挙を前倒しする考えを表明した。その後、与野党間の協議を経て同年2月23日に前倒し選挙を実施することで合意した。厳格な移民政策などを主張する右派ポピュリスト政党「ドイツのための選択肢(AfD)」が支持を伸ばし、6月の欧州議会選挙、9月に実施された旧東独2州における州議会選挙で勢力を拡大する中、前倒しとなった次回連邦議会選挙に向けた各党の動向が注目される。

外交面では、ウクライナ情勢に関して、6月にウクライナ復興会議(URC)を開催するなど、引き続きその対応に集中的に取り組んだ。また、イスラエル・パレスチナ情勢をめぐっては、ショルツ首相やベアボック外相がイスラエルを訪問して同国への連帯を示しつつ、ガザ地区の人道状況の改善に向けて働きかけるなど、情勢の緩和に向けて対応した。安全保障面では、2020年に独政府が策定した「インド太平洋ガイドライン」を具体化する取組の一環として、「インド太平洋方面派遣2024」の枠内で、8月にフリゲート艦「バーデン・ヴュルテンベルク」及び機動部隊補給艦「フランクフルト・アム・マイン」が東京に寄港するなど、同地域への関与を強化している。

日本との関係では、ドイツは価値や原則を共有する重要なパートナーであり、引き続き活発なハイレベル交流が行われている。7月には岸田総理大臣がベルリンを訪問して日独首脳会談を実施し、ドイツがインド太平洋地域への関与を強化している中、近年、両国間で安全保障協力が進展していることなどを歓迎した。同月には、自衛隊とドイツ軍隊との間において、物品・役務を相互に提供する際の決済手続などの枠組みを定める物品役務相互提供協定(日独ACSA)(10)が発効し、今後、自衛隊とドイツ軍隊との間の緊密な協力が促進され、日独両国が国際社会の平和と安全に積極的に寄与することが期待される。また、近年重要性を増す経済安全保障分野での二国間協力も進展し、11月には日独経済安全保障協議の第1回会合をベルリンで実施した。加えて2024年は、日独科学技術協力協定50周年を迎え、10月に京都で記念イベントが開催された。

(5)イタリア

メローニ政権は、外交・経済面での欧米協調路線を維持。6月の欧州議会選挙ではメローニ首相率いる右派「イタリアの同胞」(欧州保守改革グループ)が得票率28.8%を獲得し、国内第一党の地位を堅守した。内政では不法移民対策、少子高齢化対策が引き続き課題となっている。非正規移民の抑制に取り組むと同時に、国内の働き手不足を踏まえ、2023年7月にはEU域外からの正規入国枠を45.2万人に拡大した(注:2022年時は8.3万人)。

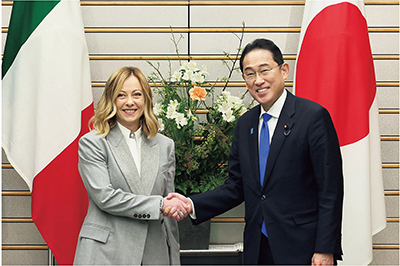

日本との関係では、日本からイタリアにG7議長国を引き継いだ関係から首相・外相を始め様々なレベルで対話・相互訪問が活発となった。2月のメローニ首相の訪日では、「グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)」や海軍種間の共同訓練や空母打撃群を含む艦艇の寄港などに見られる安全保障分野での協力を確認した。6月のG7プーリア・サミットでも日伊首脳間で懇談を行い、「日伊アクション・プラン」の発出と、物品役務相互提供協定(ACSA)の交渉開始を発表した。

上川外務大臣とタヤーニ外相の間では1月、4月及び6月に電話会談を実施し、G7イタリア議長国下でも緊密に協力していくことを確認した。8月には、前年に林外務大臣とサンジュリアーノ文化相の間で署名した日伊映画共同製作協定が発効した。

安全保障分野では、8月2日から5日にかけて、海上自衛隊練習艦隊「かしま」及び「しまかぜ」がナポリに寄港し、エーゲ海でイタリア海軍フリゲート「マルゴッティーニ」と日伊親善訓練を実施した。イタリアからは8月6日から8日にかけてイタリア空軍戦闘機が来日し、三沢基地において日米伊で共同訓練「ライジング・サン24」を実施した。同月下旬にはイタリア海軍軽空母「カヴール」、フリゲート「アルピーノ」、哨(しょう)戒艦「モンテクッコリ」で構成される空母打撃群が来日寄港し、関東南方から沖縄東方で実施された日豪伊独仏の共同訓練「ノーブル・レイブン24-3」に参加した。また、同時期にイタリア海軍練習帆船「アメリゴ・ヴェスプッチ」が東京に初入港し、寄港に合わせてクロセット国防相が来日した。

11月、岩屋外務大臣はG7外相会合に出席するためイタリアのフィウッジを訪問し、その際立ち寄ったローマにおいて、クロセット国防相との間で日伊ACSAの署名を行った。

(6)スペイン

2023年11月、カタルーニャ州やバスク州の地域主義政党を含む左派政党の支持を得て、サンチェス首相は下院で信任され、首相に再任された(サンチェス第3期政権の発足)。スペイン国内の経済は、観光セクターの回復や電力価格の低下なども踏まえ、EUを上回る成長率を記録しているものの(2023年はEU平均0.4%に対してスペインは2.5%)、EU内でも高い失業率や財政安定化が引き続き課題となっている。

日本との関係では、2018年に両国の首脳間で格上げに一致した戦略的パートナーシップの下、連携を強化している。2月には、ベルギーでの第3回EUインド太平洋閣僚会合に出席した柘植外務副大臣が、マルティネス・ベリオ外務・EU・協力省外交・グローバル問題担当長官と会談を行い、安全保障・防衛、経済分野などでの二国間の協力の進展を歓迎し、一層進めることを確認した。7月には、カルロス・クエルポ経済・通商・企業相が訪日し、二国間のビジネス機会に関する意見交換が行われた。

また、10月には香川県高松市で第24回日本・スペイン・シンポジウムが開催されるなど、官民双方における協力が進展した。経済分野では、洋上風力発電といった再生可能エネルギー分野における両国間の協力にも進展が見られた。

両国間の防衛協力も着実に進み、7月には、スペイン空軍のユーロファイターが来日し、8月には、海上自衛隊の練習艦隊が史上初めてバレンシアに寄港した。

(7)ポーランド

ロシアによるウクライナ侵略が開始されて以降、ポーランドはウクライナの隣国として積極的に対応し、対ウクライナ支援のハブとして大きな役割を果たしている。また、ポーランドはウクライナ避難民を多数受け入れており、負担や脆(ぜい)弱性が高まっていたことを踏まえ、日本はポーランドへの支援を実施している。また、12月にはポーランドで避難生活を続けるウクライナ避難民児童の生活安定及び教育機会の確保に寄与するため、草の根無償資金協力を通じヴロツワフ市心理・教育センターに対し言語療法機材を供与することを決定した。

日本との関係では、ハイレベルでの往来が頻繁に行われた。1月には上川外務大臣がポーランドを訪問し、ドゥダ大統領への表敬、シコルスキ外相との会談を実施したほか、ノヴァツカ教育相と意見交換を行った。さらに、日本が設立に当たって支援したポーランド・日本情報工科大学を訪問し、同大学で学ぶポーランド人、ウクライナ人学生及びポーランドに滞在しているウクライナ避難民と意見交換を行った。また、7月には両外相間で電話会談が実施された。石破政権発足後の11月には、岩屋外務大臣とシコルスキ外相との間で電話会談が実施された。

以上に加え、7月に盛山正仁文部科学大臣が同国を訪問し、ノヴァツカ教育相と会談を行った。また、8月には小泉龍司法務大臣が訪問し、ポドゥナル法相、シェモニャク内務行政相と会談した。8月にはバルトシェフスキ外務副相が来日し、深澤陽一外務大臣政務官との間で会談を行った。

(8)ウクライナ

2022年2月に開始されたロシアによるウクライナ侵略は、国際秩序の根幹を揺るがす暴挙であるとの強い問題意識の下、同侵略開始以降、日本は、一貫してウクライナ支援と対露制裁を強力に推進してきた。2024年も、日本の要人によるウクライナ訪問、G7などの様々な国際場裡(り)での諸外国との連携を通じて、ウクライナにおける公正かつ永続的な平和実現に向けた取組を展開してきた。

1月7日、上川外務大臣がウクライナを訪問し、ゼレンスキー大統領及びシュミハリ首相への表敬並びにクレーバ外相との会談を実施し、対ウクライナ支援を強力に継続していくとの日本の考えを伝達するとともに、復旧・復興に向けた協力の方向性について意見交換を行った。あわせて、上川外務大臣は、国際連合児童基金(UNICEF)により設置された女性や子どもに対する支援施設を視察し、ウクライナ常駐の国際機関代表など関係者との間で意見交換を行い、ウクライナの人々が安心・安全な暮らしを取り戻せるよう支援を継続していくと述べた。

2月19日には、日本の戦後・災害復興の知見、民間の先進的技術・ノウハウを活用し、官民一体となってウクライナの復旧・復興を強力に後押しするため、シュミハリ首相の出席も得て、日・ウクライナ経済復興推進会議を東京で開催した。岸田総理大臣は、同会議の中で、ウクライナ支援はウクライナ、日本及び世界の「未来への投資」であることを言及した上で、ロシアに侵略されたウクライナが復興を成し遂げ、活力を取り戻すことは、国際社会全体の利益であることを発信した。

その上で、4月3日の日・ウクライナ首脳電話会談では、岸田総理大臣から、日・ウクライナ経済復興推進会議が成功裏に開催されたことを受け、その成果を着実に実施していきたいなどと述べた。

ロシアによるウクライナ侵略開始から2年となる機会を捉え、2月25日には、G7議長国であるイタリアの主催によりG7首脳テレビ会議が行われ、岸田総理大臣が出席した。会議の冒頭には、ゼレンスキー大統領が参加し、会合後、G7のウクライナに対する揺るぎない支持を示す内容のG7首脳声明が発出された。

4月18日、上川外務大臣はG7外相会合の機会にクレーバ外相との間で日・ウクライナ外相会談を行い、上川外務大臣から、日本は、今後もあらゆる機会で、ウクライナを支える日本の結束は揺るがないことを示していくことを強調した。

6月13日から15日まで開催されたG7プーリア・サミットではウクライナ情勢についても議論され、岸田総理大臣から、G7として引き続き結束してウクライナを支えていくことの重要性に触れつつ、ウクライナ支援を強力に推進すること、特に、復興面でも中長期的にウクライナを支えていくと述べた。さらに、同サミット中、岸田総理大臣はゼレンスキー大統領と会談し、2023年7月のNATO首脳会合において発表された「ウクライナ支援に関する共同宣言」に基づき作成された二国間文書である「日本国政府とウクライナとの間のウクライナへの支援及び協力に関するアコード」に署名した。日本との二国間文書は非大西洋諸国として初めて署名されたものであり、ウクライナの問題が欧州だけではなく、国際社会全体の問題であることを改めて示すことになった。

岸田総理大臣は、6月15日、スイスで同国政府主催の「ウクライナの平和に関するサミット」に出席し、前年5月のG7広島サミットでの議論が基盤となって今回のサミットが開催されたことを歓迎し、ウクライナにおける平和は、国連憲章を含む国際法の諸原則に基づく、「公正かつ永続的な平和」でなければならず、力や威圧による一方的な現状変更の試みを正当化するようなものであってはならないこと、「公正かつ永続的な平和」をウクライナで実現することは、国際社会全体を、分断・対立ではなく協調の世界に導いていくために、象徴的に重要であることを強調した。

6月11日及び12日には、ドイツ政府・ウクライナ政府共催で「ウクライナ復興会議」が開催され、深澤外務大臣政務官が出席した。2月の日・ウクライナ復興推進会議の成果についてのフォローアップの着実な進展に言及した上で、引き続き、官民一体となってウクライナを支援していく決意を表明した。

7月11日、岸田総理大臣は、NATO首脳会合(米国・ワシントンD.C.)出席の機会に日豪NZ韓(IP4)の首脳とゼレンスキー大統領を交えた会合が行われ、岸田総理大臣から、本会合はウクライナの問題が、欧州のみならずインド太平洋を含む国際社会全体の問題であることを示すという点で有意義であると述べ、IP4とウクライナとの間で連携していくことで一致した。また、同日、岸田総理大臣は、「ウクライナ・コンパクト」の発出式典に出席し、各国がウクライナとの間で署名した二国間文書に基づき、ウクライナへの力強い支援を継続していくとの揺るぎないコミットメントを表明した。

9月23日、国連総会の機会に岸田総理大臣は、ゼレンスキー大統領と首脳会談を行い、ロシアによる侵略が始まった2年半前、「今日のウクライナは明日の東アジアかもしれない」という強い危機感の下、日本はこの国際秩序の根幹を揺るがす暴挙に対して断固として立ち向かうことを決意したこと、引き続き、ウクライナ支援を全力で進めていくことを述べた。同日、同じく国連総会に出席した上川外務大臣も、シビハ外相と会談を行った。

10月25日、特別収益前倒し(ERA)融資に関するG7首脳声明が発出され、日本は、ERAの枠組みの下で、G7で一致した約500億ドルのうち、4,719億円すなわち約33億ドル(11)相当の円借款を供与することを表明した。

11月16日、岩屋外務大臣はウクライナを訪問し、石破政権の成立後も「日本はウクライナと共にある」との姿勢は変わりないことをウクライナ側に伝達した。また、ゼレンスキー大統領への表敬及びシビハ外相との会談では、北朝鮮によるロシアへの兵士派遣についても議論し、連携を強化していくことで一致した。ゼレンスキー大統領から説明のあった「勝利計画」について、同計画の掲げるウクライナの公正かつ永続的な平和の一日も早い実現を日本として支持していると表明したほか、シュミハリ首相への表敬に際しては、両国間の情報共有の制度的基盤となる日・ウクライナ情報保護協定に署名した。さらに、訪問中、スヴィリデンコ第一副首相兼経済相を始めとする地雷対策関係者との意見交換を行うとともに、日本の支援によるウクライナへの電力関連機材の供与式にも出席し、対ウクライナ支援を引き続き力強く進めていくことを表明した。

ロシアによるウクライナ侵略の開始から1,000日を前にして、11月16日、G7首脳は、主権、自由、独立、領土一体性及び自身の復興のためのウクライナの戦いに貢献するため連帯する決意を示した「ウクライナに対する長期的な支援に関するG7首脳声明」を発出した。

12月16日、第9回日本ウクライナ経済合同会議出席のために訪日したスヴィリデンコ第一副首相兼経済相は、林官房長官及び岩屋外務大臣と会談を行い、岩屋外務大臣から、同会議も通じて、ウクライナの復旧・復興における日本企業の参画が進展することを期待すること及び今後もウクライナを支援していくことを伝達した。

12月25日には、石破総理大臣は、ゼレンスキー大統領との間で初めてとなる首脳電話会談を行い、両首脳は、北朝鮮兵士の戦闘への参加を含むウクライナを取り巻く情勢についても意見交換を行うとともに、石破総理大臣から、ウクライナにおける公正かつ永続的な平和の一日も早い実現に向け、今後も連携していきたいことなどを述べ、両首脳は、引き続き、緊密に連携していくことで一致した。

現在、欧州連合(EU)は、単なる経済連合にとどまらず、グローバルな安全保障プロバイダーへと変貌する過程にあります。EU設立の柱の一つには、国際安全保障の強化や普遍的価値の推進を掲げた共通安全保障・外交政策(CFSP)1があるほか、これまでにも、共通安全保障・防衛政策(CSDP)2を発展させてきました。CSDPでは、EU域外の不安定な国際情勢が域内の脅威増大にもつながるとの認識の下で、国際の平和・安全保障の促進のための取組としてEU域外にも多数の軍事・文民ミッションを展開してきました。

さらに、ロシアによるウクライナ侵略は、欧州での戦争という現実を再び目にすることで、EUに更なる変貌を迫っていますが、その役割には新たな期待も寄せられています。EUは現在、冷戦終結後の欧州には防衛産業分野に投資ギャップが存在するとして、欧州防衛産業戦略を策定し、同分野の基盤強化に乗り出しています。7月、2期目となる再任を果たしたフォン・デア・ライエン欧州委員会委員長は、今こそ真の防衛連合を構築する時であるとEU加盟国に呼びかけました。また、同委員会に防衛担当の委員(閣僚に相当)を新設するなど新たな方向性を生み出しています。

上記を背景として、時代とともに変貌を遂げていくEUと日本との関係も新たな地平に進みつつあります。2024年には、欧州とインド太平洋の安全保障が不可分であるとの認識がますます広がりを見せる中、日・EU安全保障・防衛パートナーシップが公表されました。従来の協力枠組みをいかしながら、安全保障・防衛に関して更なる協力分野や対話の発展を目指す内容となっています。

このパートナーシップが定める協力分野は幅広く、軍事・文民ミッション、海洋安全保障、軍縮・不拡散、テロや暴力的過激主義対策などの伝統的分野に加え、サイバー、外国による情報操作・干渉(FIMI)3を始めとするハイブリッド脅威などの非伝統的分野、そして欧州が重視する防衛産業分野も含まれます。協力分野の拡大に伴い、関与するEU組織も多岐にわたるという課題も浮き彫りになってきました。EUの外務省である欧州対外活動庁(EEAS)4に加えて、欧州委員会、EU加盟国との関係ではEU理事会も関与します。また、具体的協力に向けた権限、財源などはEU加盟国のみが有することも多くあります。

この協力分野の多様性とEU機構の複雑性は、日・EU間協力の検討や交渉の際の悩みの種でもありますが、法の支配が深く根ざした幾層にもわたる官僚組織と、EU加盟27か国の経済規模、そして強力な域内単一市場を抱えるEU独自の強みでもあります。EU本部が所在するブリュッセル(ベルギー)にある欧州連合日本政府代表部には、安全保障・防衛ユニットが設置されており、政務及び防衛担当が協力して日・EUの協力関係強化に向けて最前線で取り組んでいます。また、サイバーやハイブリッド脅威、防衛産業の文脈では、更なる省庁間協力も必要です。今後も欧州の中心と呼ばれるブリュッセルにおいて、省庁を横断するオールジャパンの体制で、日・EUの安全保障・防衛協力の取組を進めていきます。

1 CFSP:Common Foreign and Security Policy

2 CSDP:Common Security and Defense Policy

3 FIMI:Foreign Information Manipulation and Interference

4 EEAS:European External Action Service

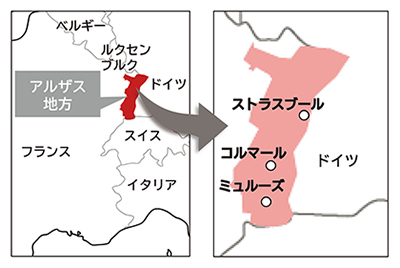

─日本とアルザスの交流160年の歩みとこれから─

2023年から2024年にかけて、日本とフランスのアルザス地方は交流160周年を迎えました。独仏の間を揺れ動いた苦難の歴史を有するアルザスは、現在、独仏両国の和解と欧州統合を象徴する地となっています。こうしたアルザスと日本の長きにわたる交流について紹介します。

日本とアルザスの最初の出会いは、幕末の頃に遡ります。1863年、大阪の商人たちは、繊維産業が発達していたミュルーズを訪れ、和柄の羊毛生地の生産を発注しました。翌年、ミュルーズの生地が日本に到着し、交流の端緒が開かれました。これは、フランスにおいて日本の浮世絵や独特の図柄が一世を風靡(び)したジャポニズムが盛り上がっていく時代と重なります。

1880年代になると、科学分野の研究のために日本人留学生が、当時ドイツ領であったストラスブール大学に来訪するようになります。また、1900年頃に明治天皇からドイツのヴィルヘルム2世に銀杏(いちょう)が贈られたといわれており、その銀杏は現在もストラスブール市内の広場において美しい姿を保っています。

日本とアルザスの交流が次に飛躍するのは、1980年代となります。当時、欧州各地に進出する日本企業の誘致に、アルザスの関係者が情熱的に取り組み、1986年に日本の大手電機メーカーの進出が実現します。これを皮切りに、コルマール周辺への日本企業の進出が相次ぎます。その結果、日系企業数や在留邦人数が増加し、日本人学校「アルザス成城学園」の開校(1986年)、さらには在ストラスブール日本国総領事館の設置(1992年)につながります。誘致活動の中心となったアンドレ・クライン氏は、単なる企業誘致だけではなく、経済と文化の両輪で交流を深めることを重視し、そうした強い思いは、2001年のアルザス欧州日本学研究所(CEEJA)1の設立に結実します。CEEJAは、現在も日本とアルザスの交流において重要な役割を果たしています。

学術面では、1986年にストラスブール大学に日本語学科が開設されたほか、2001年には、日仏大学会館や日本学術振興会(JSPS)2ストラスブール研究連絡センターが相次いで設立されました。現在では、ストラスブール大学は日本の約30もの大学と協定を結んでおり、大学間交流が活発に行われています。

こうして迎えた160周年を締めくくるイベントとして、2024年11月、コルマールで日本文化を発信する「JapanWeek」が開催されました。1週間にわたり、日本文化を通じて日仏両国の多くの人々が交流を楽しみました。

今後も、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)におけるフランス・パビリオンでのアルザスワインの提供や、2027年にはコルマールで「欧州マンガ・アニメ博物館」の開館が計画されており、経済、文化、学術など様々な分野で、日本とアルザスの交流が一層深まることが期待されます。どの時代も、そこに携わる人々の努力と献身によって交流が支えられています。外務省は、こうした交流の発展をこれからも後押ししていきます。

1 CEEJA:Centre Européen d'Etudes Japonaises d'Alsace

2 JSPS:Japan Society for the Promotion of Science

(6) 日EU・EPA:Japan-EU Economic Partnership Agreement

(7) 日EU・SPA:Japan-EU Strategic Partnership Agreement

(8) WTO:World Trade Organization

(9) RAA:Reciprocal Access Agreement

(10) Japan-Germany ACSA:Japan-Germany Acquisition and Cross-Servicing Agreement

(11) 各拠出額のドル建て換算額は、EUが発表している9月19日付レートに基づいて換算したもの