3 地域機関などとの協力

(1)北大西洋条約機構(NATO)との協力

NATOは、北大西洋条約に基づき、加盟国の集団防衛を含め、加盟国の自由及び安全保障を政治面・軍事面での保障を目的とする組織であり、加盟国の「抑止と防衛」のほか、治安維持活動やテロ対策など、加盟国の安全保障上の直接の脅威となり得る域外の「危機予防・管理」、パートナー国・機関との協力による「協調的安全保障」に取り組んでいる。ロシアによるウクライナ侵略を受け、2022年に採択されたNATOの「戦略概念」では、インド太平洋のパートナーとの対話・協力の強化の指針が示された。このようなNATOのインド太平洋への関心の高まりを受け、欧州・大西洋とインド太平洋の安全保障は不可分であるとの認識の下、日・NATO間の協力の重要性が高まっている。

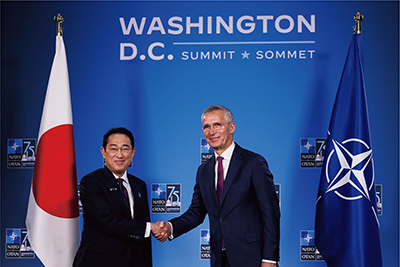

インド太平洋パートナー(IP4:日本、オーストラリア、ニュージーランド、韓国)は2022年に初めてNATO首脳会合及びNATO外相会合に招待され、2024年4月のNATO外相会合には辻󠄀清人外務副大臣が、また、7月のNATO首脳会合には岸田総理大臣が日本から3年連続で出席した。同首脳会合において、IP4とNATOの間で持続的な協力を確立するため、四つの分野((ア)ウクライナ支援、(イ)サイバー防衛、(ウ)偽情報対策、(エ)テクノロジー)を旗艦事業とすることが発表され、岸田総理大臣とストルテンベルグNATO事務総長との間で実施した会談において、同旗艦事業を歓迎した。9月、国連総会の機会に、岸田総理大臣はストルテンベルグNATO事務総長と会談し、日・NATO関係の更なる発展に向けて引き続き協力していくことで一致した。10月、NATO国防相会合にIP4の国防相が初めて招待され、日本から中谷元防衛大臣が出席するとともに、10月1日付で新たに着任したルッテNATO事務総長と会談した。

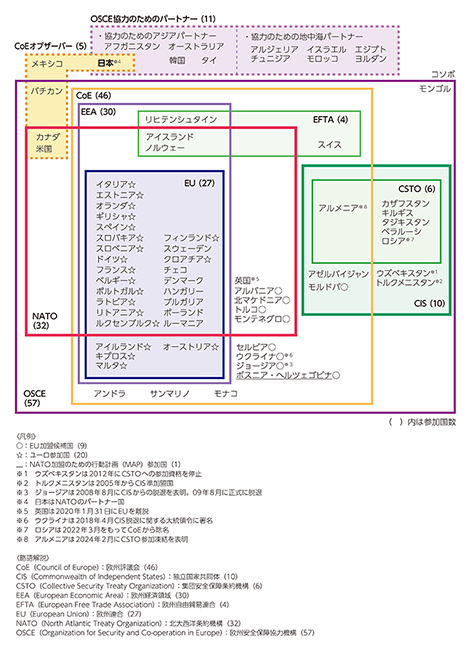

(2)欧州安全保障協力機構(OSCE)(12)との協力

OSCEは、欧州、中央アジア・コーカサス、北米地域の57か国が参加し、包括的アプローチにより紛争予防、危機管理、紛争後の復興・再建などを通じて、参加国間の相違の橋渡しをし、信頼醸成を行う地域安全保障機構である。日本は、1992年以降、「協力のためのアジア・パートナー」としてOSCEと協力しており、アフガニスタン及び中央アジア諸国の国境管理強化によるテロ防止や税関職員の能力強化、ウクライナ及びその周辺国における紛争における女性のリーダーシップ能力強化や、人身売買防止の能力強化などへの支援を行っている。また、2022年のロシアによるウクライナ侵略以前から、OSCEはウクライナの状況改善のため重要な役割を果たしており、日本はOSCE特別監視団(SMM)に財政支援及び専門家の派遣を行ってきた(専門家は2015年8月から断続的に派遣、2022年2月に派遣終了)。加えて、2024年10月には日本はアジア・パートナー国を代表してOSCEアジア共催会議をウィーンで開催した。同会議には柘植外務副大臣が出席し、OSCE参加国とアジア・パートナー各国との協力強化の重要性について発言した。

日本は、OSCEの外相理事会に毎年出席してきており、12月にマルタで開催された同理事会には藤井比早之外務副大臣が参加した。同理事会において藤井外務副大臣は、包括的なアプローチで課題に取り組むOSCEとの間で、一層の連携を強化していくと述べた。

(3)欧州評議会(CoE)(13)との協力

CoEは、民主主義、人権、法の支配の分野での国際基準の策定に重要な役割を果たす、欧州46か国が加盟する国際機関である。9月には、アラン・ベルセ事務局長が新たに就任した。日本は、1996年以来アジア唯一のオブザーバー国として専門的知見の提供及び会合開催協力により貢献しており、ロシアによるウクライナ侵略により生じた損害を登録する機関(損害登録機関)に準加盟国として参加しているほか、11月には「世界民主主義フォーラム」で政策発信を行った。また、5月には日本がオブザーバー国として参加している「AIに関する委員会(CAI)」において、AIを主題とする初めての国際約束である人工知能と人権、民主主義及び法の支配に関する欧州評議会枠組条約が採択された。

(4)アジア欧州会合(ASEM)(14)における協力

ASEMは、アジアと欧州との対話と協力を深める唯一のフォーラムとして、1996年に設立され、51か国・2機関を参加メンバーとして首脳会合と外相会合を始めとする各種閣僚会合及び各種セミナーの開催などを通じて、(ア)政治、(イ)経済及び(ウ)文化・社会その他を3本柱として活動している。

ASEMにおける唯一の常設機関であるアジア欧州財団(ASEF)(15)はシンガポールにあり、柱の一つである社会・文化分野の活動を担っている。

日本はASEFの感染症対策のための医療用個人防護具(PPE)及び抗ウイルス剤などの備蓄事業を支援し、ASEM参加国への備蓄物資の緊急輸送や、緊急対応能力構築のためのワークショップ及び公衆衛生ネットワーク事業の実施に協力している。この一環で、2月から9月にかけて、ASEFと世界保健機関(WHO)の共同プロジェクト「薬剤耐性(AMR)対策をプライマリーヘルスケア(PHC)に組み込む:パイロット国における人間を中心としたアプローチの展開」として、インドネシア、タイ、カザフスタン、スウェーデンの4か国での現地調査が実施された。11月にはシンガポールで「公衆衛生の緊急時のためのリスク・コミュニケーションに関するハイレベル会合」を開催した。日本は、日本の拠出金によるASEFの「新型コロナ等感染症の拡大防止のための支援事業」の一環として、国際赤十字赤新月社連盟(IFRC)によるアジア諸国(バングラデシュ、インドネシア、マレーシア、パキスタン、フィリピン)における備蓄事業を支援しているほか、WHOによるウクライナ及びウクライナ避難民を受け入れている周辺国(ASEM参加国のポーランド、ルーマニア、ハンガリー、スロバキア、チェコ、ブルガリア及び非ASEM参加国モルドバ)におけるウクライナ避難民などの感染症対策のための財政支援を決定した。

また、日本は、ASEFとの共催によるクラスルーム・ネットワーク事業の実施、ASEFへの拠出金の支出などを通じて、ASEMの活動に貢献した。

─日本大使館は支援の架け橋─

2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵略は引き続き周辺国に重大な影響を及ぼしています。

ウクライナと国境を接するルーマニアには、ロシアによるウクライナ侵略後、延べ約1,050万人(2024年11月時点)のウクライナ人が入国しています。ルーマニア政府は、延べ約17万人のウクライナ人に一時的保護の措置を提供したほか、これまで難民受入れの経験が乏しかったにもかかわらず、国際機関やNGOなどと連携しながら、医療へのアクセスや子どもたちへの教育機会の提供、ルーマニア社会への統合など、様々な支援に取り組んでいます。侵略が始まってから約1,000日が経(た)った今でも、約8万人のウクライナ人がルーマニアで避難生活を送っています。これらのことから、ルーマニアはロシアによるウクライナ侵略によって最も大きな影響を受けた周辺国の一つといえるでしょう。

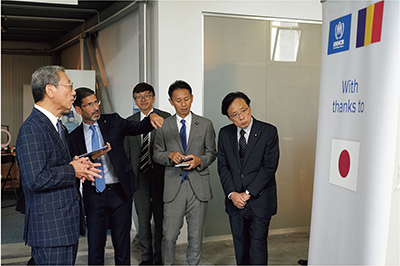

日本政府は、国際機関や日本のNGOへの支援を通じて、ルーマニアにおけるウクライナ避難民に対する支援のみならず、彼らを支えるルーマニア国内のホストコミュニティへの支援にも取り組んでいます。

在ルーマニア日本国大使館は、日本政府の資金拠出によって実施されている国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)1、世界保健機関(WHO)2、国連児童基金(UNICEF)3、国際移住機関(IOM)4などの国際機関による支援活動や、特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパン、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、公益社団法人日本国際民間協力会(NICCO)などの日本のNGOによるウクライナ避難民支援の取組を後押しするため、その支援活動現場を訪れ、日本による支援の活用状況や課題などを把握し、今後の支援にいかすとともに積極的に対外発信することで、日本の支援の可視化に取り組んでいます。

ルーマニアで暮らすウクライナ避難民の方々が一日も早く平穏な生活を取り戻せるよう、在ルーマニア日本国大使館は、ルーマニアの様々な支援機関と日本社会をつなぐ橋渡しとして積極的に活動することで、ウクライナ避難民及びホストコミュニティの支援に取り組んでまいります。

1 UNHCR:The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees

2 WHO:World Health Organization

3 UNICEF:United Nations Children's Fund

4 IOM:International Organization for Migration

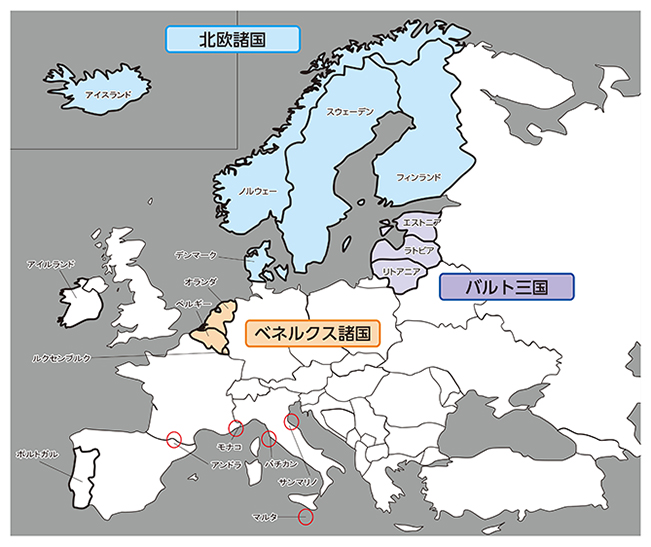

【北欧諸国】

アイスランド:11月30日、議会総選挙が行われ、社会民主同盟党が第一党となり、フロスタドッティル氏が首相に任命された。

スウェーデン:上川外務大臣は、1月、ストックホルムを訪問し、ビルストロム外相と会談を行った。7月、NATO首脳会合出席のため米国を訪問した岸田総理大臣は、クリステション首相と首脳会談を行い、安全保障を含むあらゆる分野での二国間協力を一層強化していくことで一致した。

デンマーク:7月、辻󠄀外務副大臣は、訪日したホイダル・フェロー諸島副首相兼外務相と会談を行った。10月、来日したデンマーク議会外交政策委員会一行が深澤外務大臣政務官を表敬した。

ノルウェー:7月、上川外務大臣は、ASEAN関連外相会議に出席するため訪問したラオスで、アイデ外相と会談を行った。

フィンランド:上川外務大臣は、1月、ヘルシンキを訪問し、ヴァルトネン外相と会談を行った。7月、NATO首脳会合出席のため米国を訪問した岸田総理大臣は、ストゥッブ大統領と会談を行い、安全保障、経済を含むあらゆる分野での二国間協力を一層強化していくことで一致した。12月、石破総理大臣は訪日したオルポ首相と会談を行い、防衛装備品・技術移転協定の交渉開始を発表した。

【ベネルクス諸国】

オランダ:1月、上川外務大臣はオランダを訪問し、ルッテ・オランダ首相表敬や、日・オランダ外相会談などを行い、欧州とインド太平洋の安全保障は不可分であるとの認識を共有した。7月、岸田総理大臣は、米国でのNATO首脳会合の際、スホーフ首相と両首脳間で初めてとなる会談を行い、オランダ・フリゲート「トロンプ」の日本派遣など、オランダのインド太平洋地域への具体的な関与を歓迎し、安全保障を含むあらゆる分野で協力を進めていくことを確認した。9月、日・オランダ平和交流事業を実施し、第二次世界大戦時に日本軍に抑留された民間オランダ人5名を日本に招へいした。

ベルギー:5月、上川外務大臣は、ラビブ外相との間で電話会談を実施し、日・ベルギー二国間関係、2025年の大阪・関西万博や、2026年の日・ベルギー友好160周年に向けて連携を強化していくことで一致したほか、地域情勢について意見交換を行い、連携していくことで一致した。

ルクセンブルク:1月、上川外務大臣は、来日したベッテル副首相兼外相との間で会談を実施し、皇室・大公家の親密な関係は、良好な二国間関係の礎であるとの認識を共有した上で、両国の友好関係を一層深化させていくことで一致した。同会談に先立ち、両外相間で日・ルクセンブルク・ワーキング・ホリデー制度導入に係る口上書の交換を行った。6月、ギヨーム皇太子殿下率いる経済ミッションが来日し、岸田総理大臣及び上川外務大臣と会談を行った。上川外務大臣とギヨーム皇太子殿下との会談に先立ち、日・ルクセンブルク航空協定及び関係省庁間の宇宙分野の協力に関する協力覚書への署名式を実施した。

【バルト3国】

エストニア:3月、上川外務大臣は、外務省賓客として訪日したツァフクナ外相と会談を行った。7月、カッラス首相がEU外務・安全保障政策上級代表に指名されたことを受けて首相を辞任し、ミッハル新政権が発足した。

ラトビア:2月、上川外務大臣は、外務省賓客として訪日したカリンシュ外相と外相会談及び会談を行った。

リトアニア:5月、大統領選挙が行われ、シモニーテ首相との決選投票の末、現職のナウセーダ大統領が再選された。

アイルランド:11月29日、議会総選挙が行われ、共和党が第一党となり、1月23日、下院にてマーティン氏が首相に任命された。

サンマリノ:サンマリノの国家元首として、4月にロッシ執政とガスペローニ執政が就任し、10月にチヴェルキア執政とリッカルディ執政が就任した。6月、サンマリノ大評議会総選挙が実施され、7月にベッカーリ外務・国際経済協力・通信長官を首班とする第2期ベッカーリ政権が発足した。

バチカン:12月、フランシスコ教皇から、菊地功東京大司教が枢機卿(きょう)に親任された(枢機卿は、教皇に次ぐ地位に当たり、かつ、次期教皇選出時に選挙権を持つ。日本人の現職枢機卿は、前田万葉枢機卿(大阪高松大司教)と並び2人となる。)。

ポルトガル:3月10日、共和国議会総選挙が実施され、野党・社会民主党(PSD)率いる民主同盟(AD)が与党・社会党(PS)に僅差で勝利した。PSD党首のルイス・モンテネグロ氏が首相に就任した。

マルタ:1月1日、在マルタ兼勤駐在官事務所が開設された。2月、深澤外務大臣政務官はマルタを訪問し、ファーン副首相及びグリマ教育・スポーツ・青年・研究・イノベーション相を表敬し、クタイヤ外務・欧州・貿易次官との会談などを行った。2025年の日・マルタ外交関係樹立60周年に向けた両国間関係の一層の進展を確認し、クタイヤ次官との間では、ワーキング・ホリデー制度の導入に向けた両国間の調整を加速させていくことを目的として、人的交流に関する協力覚書の署名を行った。12月、藤井外務副大臣は、第31回欧州安全保障協力機構(OSCE)外相理事会に出席するためマルタを訪問し、ミリアム・スピテリ=デボノ・マルタ共和国大統領への表敬及びイアン・ボージュ・マルタ共和国副首相兼外務・観光相との会談を実施した。両国間の関係を更に発展するため、今後も緊密に連携していくことで一致した。

モナコ:日本文化への関心が高まっているモナコでは、11月、新型コロナウイルス感染症の流行下を経て4年ぶりとなる「モナコ・日本芸術際」が開催された。また、9月には新たにギヨーム国務相(首相職)が就任した。

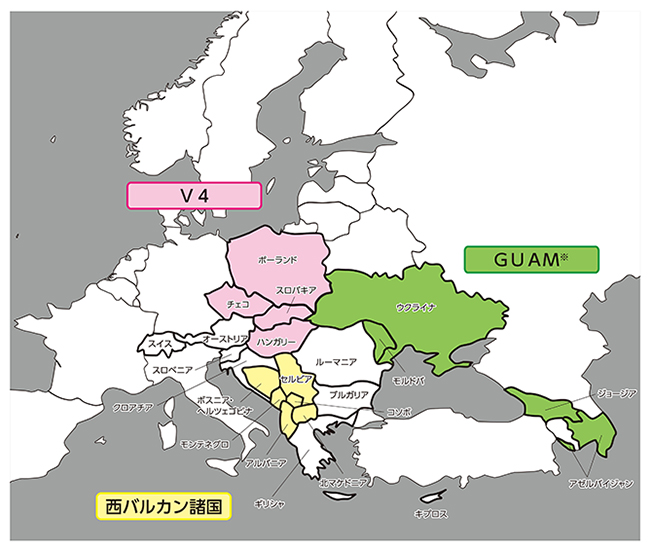

【V4】

日本とV4各国(スロバキア、チェコ、ポーランド、ハンガリー)との二国間関係は長い歴史があり、伝統的に良好である。ウクライナの近隣国であり、同国を引き続き支援していく日本にとってV4との連携は重要である。これまで「V4+日本」協力の枠組みを通じて、幅広い分野で連携してきている。

スロバキア:2月に柘植外務副大臣はエシュトク外務・欧州問題副相とブリュッセルで会談を実施したほか、サコヴァー副首相兼経済相及びタラバ副首相兼環境相が訪日した。9月には、長浜博行参議院副議長がスロバキアを訪問し、ケーリ国会外務委員長と会談を行うなど、様々なレベルでの交流が行われた。

チェコ(6月までV4議長国):2月に柘植外務副大臣がリパフスキー外相とブリュッセルで意見交換を行ったのに続き、同じく2月に上川外務大臣と同外相が東京で外相会談を実施し、日・チェコ航空協定に署名した。

ポーランド:※123ページ 2(7)ポーランド参照

ハンガリー:5月に上川外務大臣は、2年連続で来日したシーヤールトー外務貿易相と外相会談を実施した。

【西バルカン諸国】

西バルカン地域では、ボスニア・ヘルツェゴビナを構成する二つの主体(エンティティ)の一つであるスルプスカ共和国の分離主義的行動や、セルビア・コソボ間の関係正常化に向けた対話の停滞など、和平履行や民族間の対立についての懸念が依然として残っているものの、各国はEU加盟に向けた改革に取り組むなど、全体として、安定と発展に向けて進展した。このほか、2018年から日本が主導して取り組んでいる「西バルカン協力イニシアティブ」(16)の下、二国間協力としての西バルカン各国との二国間対話の促進、政府開発援助(ODA)による開発協力、日本企業進出支援や地域協力の促進・第三国との協力としての地域共通課題に対する知見共有や招へい事業を通じて、EU加盟を目指す西バルカン諸国の経済改革の支援、諸民族間の和解・協力を推進している。招へい事業としては、11月、観光をテーマとして西バルカン各国及びギリシャからの実務者招へい、12月、欧州地域との交流プログラムである「MIRAIプログラム」を通じて平和構築をテーマとする青年招へい(西バルカン地域青年協力機構との協力)、2月には、第3回西バルカン防災セミナーを実施した。

アルバニア:7月、深澤外務大臣政務官は、アルバニアを訪問し、ハサニ欧州・外相と会談を行った。また同月、衆議院欧州諸国外交・政治経済事情等調査議員団もアルバニアを訪問し、ラマ首相らを表敬した。

北マケドニア:3月、日・北マケドニア外交関係樹立30周年を祝う両国の首脳・外相間記念書簡の交換が行われた。また、10月、柘植外務副大臣は、オーストリアで開催されたOSCEアジア共催会議に際し、ディミトロフスキ北マケドニア外務・貿易副相と会談した。

コソボ:4月、ゲルヴァラ外相が訪日し、上川外務大臣と会談した。7月、上川外務大臣は、日本の外務大臣として初めてコソボを訪問し、クルティ首相への表敬、ゲルヴァラ外相と会談を行った。日・コソボ外交関係樹立15周年を記念し、両国で記念事業が実施された。

セルビア:4月、穂坂泰外務大臣政務官がセルビアを訪問し、ダチッチ第一副首相兼外相を表敬した。7月、上川外務大臣がセルビアを訪問し、ジューリッチ外相と会談して日・セルビア投資協定の交渉開始で一致したほか、ブチェビッチ首相への表敬、マツラ女性のエンパワーメント等担当相との意見交換を実施した。

ボスニア・ヘルツェゴビナ:7月、上川外務大臣は、ボスニア・ヘルツェゴビナを訪問し、コナコビッチ外相、クリシュト閣僚評議会議長、シュミット上級代表とそれぞれ会談を行った。

スロベニア:4月、上川外務大臣は、来日したファヨン副首相兼外務・欧州相と会談を実施した。

ルーマニア:3月、上川外務大臣はオドベスク外相と電話会談を行った。9月には、長浜参議院副議長がルーマニアを訪問し、チウカ上院議長、チョラク首相と会談を行った。

ブルガリア:4月、穂坂外務大臣政務官が、8月、参議院日本ブルガリア友好議員連盟議員団がブルガリアを訪問した。また、9月には、額賀福志郎衆議院議長が同国を訪問し、ナザリャン国民議会議長、ラデフ大統領、グラフチェフ首相とそれぞれ会談を実施した。

クロアチア:6月、深澤外務大臣政務官がグルリッチ=ラドマン外務・欧州相とベルリンで会談を行ったほか、同月、深澤外務大臣政務官はクロアチアを訪問し、「ドブロブニク・フォーラム」に出席した。

オーストリア:1月に、政府間交渉を進めていた「日・オーストリア社会保障協定」が署名に至ったほか、4月には上川外務大臣がシャレンベルク欧州・国際担当相と電話会談を行った。10月には、柘植外務副大臣がOSCEアジア共催会議に出席するためウィーンを訪問し、マルシック欧州・国際関係省事務次官と会談したほか、同月、水素及びAIをテーマに、「将来の課題のための日・オーストリア委員会」第26回会合がオーストリア・グラーツで開催された。

スイス:8月に、アムヘルト大統領が訪日し、首脳会談などを通じて、日・スイス国交樹立160周年を共に祝した。10月には、柘植外務副大臣がスイスを訪問し、ローザンヌで開催された「ウクライナ地雷対策会議」に出席したほか、カシス外相と会談を実施し、二国間関係やウクライナを始めとする地域情勢につき意見交換を行い、同志国として連携を強化することで一致した。

ギリシャ:日本・ギリシャ外交関係樹立125周年に当たる2024年は、「日本・ギリシャ文化観光年」と位置付けられ、両国で交流が活発化した(138ページ コラム参照)。7月、衆議院欧州諸国外交・政治経済事情等調査議員団がギリシャを訪問し、ギリシャ・日本友好議員連盟との会談などを通し議会間交流を行った。12月、日・ギリシャ租税条約が発効した。

モルドバ:9月、上川外務大臣が首都キシナウで開催された第5回モルドバ・パートナーシップ会合に書面メッセージを送る形で参加した。11月、岩屋外務大臣は来日したポプショイ副首相兼外相との間で外相会談を実施し、ロシアによるウクライナ侵略の影響を受けるモルドバを引き続き支援していくことを表明した。

天皇皇后両陛下は、かねてより招請があった英国を6月22日から29日までの8日間の日程で御訪問になりました。日英両国間には、長きにわたる皇室と王室のつながりが存在するほか、両国の政府・国民の間で幅広い交流が行われてきており、これらの交流の積み重ねを踏まえつつ、両陛下がそれぞれ留学されていた思い出の地である英国を御訪問になったことは、両国の深い友好親善関係を内外に示すものになりました。

御滞在期間中、25日から27日の3日間、両陛下は国賓として歓待を受け、ホース・ガーズ・パレード(近衛(このえ)騎馬隊司令部の閲兵場)における歓迎式典、バッキンガム宮殿でのチャールズ3世国王陛下主催による午餐(さん)会や、チャールズ3世国王及びカミラ王妃両陛下主催による晩餐会などに御出席になりました。歓迎式典から午餐会に向かうザ・マルの沿道には日英両国の国旗が掲げられ、国王王妃両陛下と共に御召馬車にお乗りになった天皇皇后両陛下は、沿道に並んだ多くの人々から盛大な歓迎を受けられました。晩餐会における御答辞で、天皇陛下は、「日英両国がかけがえのない友人として、人々の交流を通じて真にお互いを理解し合う努力を弛(たゆ)みなく続け、永続的な友好親善と協力関係を築いていくことを心から願っています。」と述べられました。

28日、天皇皇后両陛下はオックスフォードを御訪問になりました。両陛下は、皇后陛下がかつて留学されたオックスフォード大学のベイリオル・コレッジを御訪問になった後、パッテン・オックスフォード大学総長主催の昼食会に御出席になりました。昼食会におけるお言葉で、天皇陛下は、「英国や日本を含む世界中から来ている学生や学者・研究者などがお互いに切磋琢磨(せっさたくま)し合いながら、日英両国のみならず、世界の未来を導き続けていくことを願います。」と述べられました。その後、皇后陛下は名誉学位を受けられました。また、両陛下は、天皇陛下がかつて留学されたマートン・コレッジを御訪問になり、桜を植樹されました。

天皇陛下は、日英友好団体主催レセプションにおいて日英関係の増進に尽力してきた関係者らと御交流になったほか、ジャパン・ハウス ロンドンや、世界最大級の可動式洪水バリアであるテムズバリアを御視察になりました。オックスフォード大学御留学時、テムズ川の水上交通史について研究されていた天皇陛下は、当時のエピソードについて、26日に開催されたロード・メイヤー及びシティ・オブ・ロンドン主催晩餐会における御答辞で紹介されました。

今回の両陛下御訪英は、日英関係史上3度目となる国賓としての公式訪問でした。日英のパートナーシップにおける象徴的出来事として両国の友好親善や協力関係を一層深めるものとなりました。

─「海」でつながる戦略的パートナー─

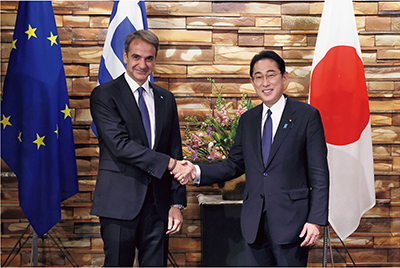

日本とギリシャは、1899年の修好通商航海条約の締結により国交を開始しました。基本的価値を共有し、世界的な海運国家である両国は、「海」を通じた交流を始め、長年にわたり様々な分野で友好関係を築き上げてきました。近年は要人往来が活発化しており、2018年、2019年、2022年の3度にわたり対面で外相会談が実施されています。2023年にはミツォタキス首相が実務訪問賓客として訪日し、岸田総理大臣との間で首脳会談を実施し、日・ギリシャ関係を「戦略的パートナー」に格上げする首脳共同声明が発表されました。経済分野では、日・ギリシャ租税条約が同年に署名され、両国議会での批准を経て2024年12月に発効し、両国間の投資・経済交流が一層促進されることが期待されます。また、欧州連合(EU)及び北大西洋条約機構(NATO)加盟国であるギリシャとは、海洋における法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化を始め、様々な共通の利益を有しています。今後も、両国の関係は、二国間協力のみならず国際場裡(り)においても発展していくことが期待されます。

共に豊かな文化を有し世界的な観光大国である日本とギリシャは、外交関係樹立125周年に当たる2024年を「日本・ギリシャ文化観光年」と位置付け(2023年1月の日・ギリシャ首脳会談において一致)、両国間の交流が活発化しました。5月の佳子内親王殿下によるギリシャ御訪問は、このような記念の年のハイライトとなり、両国の友好関係を内外に示す大きな機会となりました。佳子内親王殿下は、サケラロプル大統領、ミツォタキス首相夫妻らとお会いになったほか、「日本ギリシャ外交関係樹立125周年及び日本・ギリシャ文化観光年記念式典」などに臨まれました。

文化観光年の記念行事として、ギリシャでは、能公演、著名建築家による講演会、映画祭が行われたほか、和食、アニメ、武道、和服、版画などに関する様々なイベントが開催され、好評を博しました。日本では、ケファロヤニ観光相の訪日に際して開催されたギリシャの文豪カザンザキス著の『日本旅行記』特別装丁版出版記念会のほか、著名写真家によるギリシャをテーマにした写真展、外交史料館で駐日ギリシャ大使館との共催で開催された外交史料展示会など、多くのイベントが開催されました。こうした幅広い文化、観光分野における記念事業を通じ、両国の友情は更に深まりました。

太平洋に面する日本と地中海に囲まれたギリシャは地理的には離れていますが、「日本・ギリシャ文化観光年」を通じて育まれた関係は、両国が国際社会において緊密に連携して共通の課題に取り組み、更に関係を発展させるに当たり、確かな礎となっています。

(12) OSCE:Organization for Security and Co-operation in Europe

(13) CoE:Council of Europe

(14) ASEM:Asia-Europe Meeting

(15) ASEF:Asia-Europe Foundation

(16) 2018年1月、安倍総理大臣が日本の総理大臣として初めてセルビアを訪問し、EU加盟を目指す西バルカン諸国(アルバニア、北マケドニア、コソボ、セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ及びモンテネグロ)との協力を進める「西バルカン協力イニシアティブ」を発表し、青年交流、経済交流などの分野で西バルカン地域全体との協力を促進した。