4 東南アジア

(1)インドネシア

インドネシアは、世界第4位の人口(約2億8,000万人)を有する東南アジア地域の大国であり、マラッカ海峡などのシーレーンの要衝に位置し、東南アジア諸国連合(ASEAN)において主導的な役割を担っている。また、ASEAN唯一のG20メンバー国であり、グローバル・サウスの有力国としての存在感も示すなど、地域・国際社会の諸課題に関する取組における役割の重要性が高まっている。

2014年10月から2期10年間続き、10月に任期を終えたジョコ大統領は任期中、インフラ整備を始めとする経済分野に主に注力してきた。新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)の影響により、それまで一貫して5%前後を維持してきた経済成長率は、2020年にマイナス成長を記録したものの、2022年以降は5%台のプラス成長を回復した。日本は、ジョコ大統領の優先課題でもあったインフラ整備などの分野において、積極的に協力を進めてきた。

2月にはインドネシア大統領選挙が実施され、当時国防相であったプラボウォ候補が当選した。プラボウォ候補は、10月の就任に先立つ4月に訪日し、岸田総理大臣を始めとする政府要人らと意見交換を行い、両国間協力を更に進めていくことを確認した。

7月にはASEAN関連外相会議の機会に上川外務大臣がルトノ外相と会談を行い、8月には上川外務大臣とズルキフリ商業相との間で日・インドネシア経済連携協定改正議定書の署名が行われた。

10月に行われたインドネシア大統領就任式典には、日本から高村正彦元外務大臣が特派大使として参列した。プラボウォ大統領は就任演説において、貧困削減や食料・エネルギー自給率の向上に注力することなどを述べた。大統領就任後、閣僚名簿が公表され、新政権が発足した。なお、大統領選挙と同時に議会選挙も行われたが、議会選挙の結果、国会議席を獲得した各政党からの入閣や政権支持表明が相次ぎ、結果的に国会は事実上の総与党体制となった。

インドネシアの新政権が発足した10月には、岩屋外務大臣がスギオノ外相と電話会談を行い、包括的・戦略的パートナーである両国の一層の関係強化に向けた連携を確認するとともに、地域・国際情勢についても緊密に協力していくことを確認した。続く11月には、ペルーでのAPEC閣僚会議の際に岩屋外務大臣とスギオノ外相が、また、APEC首脳会議の際に石破総理大臣とプラボウォ大統領がそれぞれ懇談した。これらの首脳間及び外相間の懇談では、経済分野に加えて安全保障分野においても更に協力を進めていくことで一致するなど、ハイレベルでの活発な交流を行っている。

(2)カンボジア

カンボジアは、メコン地域に位置し、地域の連結性と格差是正の鍵を握る国である。過去20年間平均7%の成長を続けており、新型コロナの影響により2020年はマイナス成長となったが、2022年以降は5.0%台のプラス成長に転じている。

内政では、2023年7月の総選挙の実施に当たり、2022年の村・地区評議会選挙で最大野党となった「蝋燭(ろうそく)の火」党の立候補登録が拒否され、与党人民党が圧勝した。長年同国の首相を務めたフン・セン氏が首相の座を退き、8月にフン・マネット首相を首班とする新内閣が発足した。

日本は、1992年に初めて本格的に国連平和維持活動(PKO)へ要員を派遣するなど、カンボジアの和平と復興・開発に協力してきた。また、近年、日本企業による投資が順調に進展しており、経済面での関係も拡大しているほか、安全保障分野やデジタルなどの新しい分野でも協力が進展している。2023年には、両国関係が「包括的戦略的パートナーシップ」に格上げされた。国際場裡(り)においても、日本とカンボジアは、両国によるカンボジア国内の地雷対策での協力実績をいかし、ウクライナを始めとする第三国の地雷対策で協力している。

7月には上川外務大臣がカンボジアを訪問し、外相会談において、社会基盤整備、海の連結性強化及び地雷対策の分野において、カンボジアの持続性強化と社会的価値の共創に向けた「三つの新たな協力アプローチ」を推進していくことで同意したほか、地域・国際場裡で協力していくことで一致した。

(3)シンガポール

シンガポールは、ASEANで最も経済が発展している国であり、全方位外交の下、米国や中国を含む主要国と良好な関係を維持している。

国内では、5月、20年ぶりに首相が交代し、ローレンス・ウォン副首相兼財務相が第四代首相に就任した。ウォン首相は財務相も兼任し、人民行動党(PAP)の安定した内政を基盤としながら、経済政策、少子化対策、住宅政策などを進めている。日本・シンガポール間では、5月に岸田総理大臣が就任直後のウォン首相と電話会談を行い、幅広い分野における協力が進展していることを歓迎し、両国関係の更なる強化に向けて、様々な課題につき連携していくことで一致した。

上川外務大臣は7月のラオスでのASEAN関連外相会議において、岩屋外務大臣は10月の外相電話会談において、バラクリシュナン外相と意見交換を行い、2026年の外交関係樹立60周年を見据え、2024年夏からASEAN対日調整国を務めるシンガポールと緊密に連携していくことを確認した。両国は1997年に署名した「21世紀のための日本・シンガポール・パートナーシップ・プログラム(JSPP21)」を通じて、開発途上国に対して共同で技術協力を行っており、これまでに約410の研修を実施し、ASEAN諸国などから約7,600人が参加している(2024年7月末時点)。

また、日本文化情報の発信拠点としてシンガポールに2009年に開所された「ジャパン・クリエイティブ・センター(JCC)」では、各種の発信やイベントを開催した。

(4)タイ

タイは、東南アジア大陸(メコン地域)の中心に位置する、立憲君主制国家である。1967年の「バンコク宣言」により誕生したASEANの原加盟国の一つであり、地政学的にも高い重要性を有する。6,000社近い日本企業が進出し、7万人以上の在留邦人が暮らすタイは、自動車産業を始め日本企業にとっての一大生産拠点であり、今日ではサプライチェーンの一角として日本経済に欠くことのできない存在となっている。

2023年に続き、2024年は内政が動いた年となった。8月、憲法裁判所は、下院第1党で最大野党の前進党に対し、前年の下院選挙に際して同党が掲げた不敬罪改正という選挙公約は立憲君主制を脅かす国家転覆の意図を有しているとして、同党の解党及び当時の執行役員全員の10年間の被選挙権停止を命じた。また同裁判所は、過去に有罪判決を受けた人物を閣僚に任命した人事は、憲法が規定する倫理基準に違反するとして、セター首相を失職とする判決を言い渡した。これに伴い、タクシン元首相の次女で貢献党党首のペートンターン氏が首相に就任し、9月に新政権が発足した。

日本とタイの二国間関係は引き続き着実に進展している。5月、上川外務大臣が訪日したマーリット外相と会談し、経済面を含む様々な分野での協力を強化することを確認した。10月にはASEAN関連首脳会議の際に石破総理大臣がぺートンターン首相と立ち話を行ったほか、11月にはペルーで開催されたAPEC閣僚会議の機会に、岩屋外務大臣がマーリット外相と懇談を行い、二国間・国際場裡の協力を深化させていくことで一致した。

(5)東ティモール

東ティモールは、インド太平洋の要衝、オーストラリアとインドネシア間の重要なシーレーンに位置する、21世紀最初の独立国家である。日本は、東ティモールの独立(2002年)と同時に外交関係を開設した。2022年に独立20周年を迎えた同国は、国際社会の支援を得つつ平和と安定を実現し、民主主義に基づく国造りを実践してきた。2023年5月に国民議会議員選挙が実施され、7月にシャナナ・グスマン首相率いる新政権が発足した。経済は天然資源(石油や天然ガス)への依存度が高く、国家の最優先課題として産業多角化に取り組んでいる。外交面では、ASEAN加盟に向けて、引き続き関係国と調整を行っており、2023年5月にASEANは東ティモールのASEAN加盟のためのロードマップを採択した。

7月、ASEAN関連外相会議に出席した上川外務大臣は、フレイタス外務・協力相と外相会談を行い、二国間関係や地域及び国際社会の諸課題について意見交換を行った。8月には、高村正大(ひろ)外務大臣政務官が東ティモールを訪問し、ラモス=ホルタ大統領、グスマン首相、ライ副首相と会談を行い、両国関係を「包括的パートナーシップ」に格上げできたことは大きな成果であり、今回の訪問を機に二国間関係を一層発展させ、安全保障、経済、人的交流といった幅広い分野において協力を深化させ、地域・国際情勢についても連携していくことを確認した。フレイタス外務・協力相との会談の際には、ギド・ヴァラダレス国立病院整備計画に関する書簡の署名・交換を行った。10月、技能実習制度に関する協力覚書に署名するなど、関連団体や民間企業による具体的な協力が進んでいる。東ティモール人の技能実習生受入れの例として、高知県では農業分野で16名、宿泊分野で2名の技能実習生をそれぞれ受け入れている。

(6)フィリピン

フィリピンは、シーレーンの要衝に位置し、戦略的利益を共有する海洋国家である。フィリピン経済は、新型コロナの影響で、2020年にはマイナス成長となったものの、2022年の経済成長率は過去46年間で最高の7.6%を記録し、2023年も5.5%を維持しASEAN諸国の中で最も経済成長率の高い国の一つとなっている。就任3年目に入ったマルコス大統領は、食料、教育、健康、雇用、社会保障などを通じた国民生活の質向上及び公共インフラへの投資を最優先事項として引き続き取り組んでいる。また、ミンダナオ和平については、モロ・イスラム解放戦線(MILF)の退役・武装解除に遅れが見られるものの、改正バンサモロ基本法に基づき、2025年の自治政府樹立に向けたプロセスが継続している。

日・フィリピン間では、2023年の両国首脳の相互往来の実現に続き、2024年も様々なレベルでの要人往来があり、戦略的パートナーシップの更なる深化が進められている。7月には、上川外務大臣がマニラで開催された第2回日・フィリピン外務・防衛閣僚会合「2+2」に出席し、日比部隊間協力円滑化協定(RAA)に署名した。8月にも柘植(つげ)芳文外務副大臣がフィリピンでマナロ外相を表敬した。また、石破総理大臣は、10月のASEAN関連首脳会議の機会に、マルコス大統領との懇談を行い、両国の連携を更に強化していくことを確認した。また、岩屋外務大臣は、10月の電話外相会談及び11月のG7外相会談の機会に実施された外相会談において、南シナ海問題を含む地域・国際社会の諸課題への対応や紛争の平和的解決に向けて連携していくことを確認した。安全保障分野では、12月に2023年に引き続き政府安全保障能力強化支援(OSA)による移転済み警戒管制レーダーの支援機材などの供与に係る書簡の署名・交換を行った。こうした二国間協力のみならず、日米比(フィリピン)3か国の協力も着実に進んでいる。3月の日米比次官協議に続き、4月には史上初となる日米比首脳会合が行われたほか、12月には局長級の日米比海洋協議が開催されるなど、引き続き安全保障や経済安保といった幅広い分野で日米比協力の具体的な取組が進んでいる(67ページ 特集参照)。

(7)ブルネイ

ブルネイは、豊富な天然資源を背景に、高い経済水準と充実した社会福祉を実現し、政治的、経済的に安定している。立憲君主制の下、国王が首相、財務・経済相、国防相及び外相を兼任している。東南アジアの中心に位置し、南シナ海問題に関する係争国の一つであり、ASEANの一体性、統合強化を柱とするバランス外交を行っている。

ブルネイの経済は、天然ガスの生産や石油精製事業に支えられているが、エネルギー資源への過度の依存から脱却するため経済の多角化を目指している。

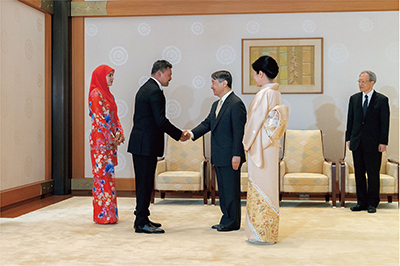

日・ブルネイ両国は、1984年に外交関係を開設し、様々な分野で良好な関係を発展させている。外交関係開設40周年を迎えた2024年3月には、アルムタデー・ビラ皇太子及びサラ皇太子妃が公賓として訪日し、岸田総理大臣とビラ皇太子が会談を実施した。会談では、二国間協力や地域及び国際社会の諸課題について意見交換を行い、両国関係を「戦略的パートナーシップ」に格上げした。また、両国の間では良好な皇室・王室関係も築かれている(68ページ コラム参照)。ブルネイは日本へのエネルギー資源の安定供給の面からも重要で、ブルネイの液化天然ガス(LNG)輸出総量の約5割強が日本向けとなっており、同国産LNGは日本のLNG総輸入量の約4%を占めている。

(8)ベトナム

ベトナムは、南シナ海のシーレーンに面し、中国と長い国境線を有する地政学的に重要な国である。東南アジア第3位の人口を有し、中間所得層が急増していることから、有望な市場であると同時に、新型コロナ以降、サプライチェーン多元化の動きが後押しし、日系企業を含む外国企業が生産拠点をベトナムに移す流れが続いている。ベトナムは、2045年の先進国入り及び2050年までのカーボンニュートラルを目指し、GX(グリーントランスフォメーション)やDX(デジタルトランスフォメーション)を推進しているほか、インフレ抑制などのマクロ経済の安定化、インフラ整備や投資環境改善を通じた外資誘致を通じ、安定的な経済成長の実現に取り組んでいる。新型コロナ拡大による厳しいロックダウンなどにより、2020年から2021年の経済成長率は2%台まで落ち込んだが、2022年は8.02%、2023年は5.05%の経済成長率を達成した。2024年の経済成長率は約6.0%と推定されている。短期間に、国家主席と国会議長の相次ぐ辞任、チョン共産党書記長の逝去(菅義偉元総理大臣が総理特使として国葬に参列)などによる最高指導部の交代があったが、10月からラム書記長、クオン国家主席、チン首相、マン国会議長の体制が発足している。

日本とベトナムは、1973年9月21日に外交関係を樹立し、50周年を迎えた2023年には両国関係が「アジアと世界における平和と繁栄のための包括的戦略的パートナーシップ」に格上げされ、両国において500件以上の記念行事が開催された。

両国間の新たなパートナーシップの下で2024年も活発な要人往来やハイレベルでの会談が継続した。8月にはソン外相が訪日し、上川外務大臣との間で、日越協力委員会及び外相会談が実施され、経済、人的交流、地方間交流、安全保障分野を始め、様々な協力を進めることで一致した。9月には高村外務大臣政務官がホーチミン市主催の国際フォーラムに参加するためベトナムを訪問した。石破総理大臣は10月のASEAN関連首脳会議に際してチン首相と、11月のAPEC首脳会議に際してクオン国家主席とそれぞれ首脳会談を行い、安全保障を含めたあらゆる分野の協力を深めていくことで一致した。12月にはマン国会議長が訪日し、額賀福志郎衆議院議長、関口昌一参議院議長と会談を実施し、人的往来強化の重要性について一致した。また、技能実習生を中心に在日ベトナム人の数は引き続き増加しており、2011年の約4万人から2024年6月末には約60万人を超え、国別在留外国人数で中国に次いで2番目に多い数字となっている。

(9)マレーシア

マレーシアは、マレー半島の「半島マレーシア」とボルネオ島の「東マレーシア」から成り、インド洋と太平洋の結節点に位置し、南シナ海とマラッカ海峡に面した地政学的に重要な国である。また、13州及び3連邦直轄地から成る連邦国家で、ブミプトラ(土着の民族を含むマレー系)(70%)、華人系(23%)、インド系(7%)などから構成される多民族国家である。

5月、アンワル首相は、2023年12月に続き、首相として2度目の訪日を実施し、岸田総理大臣と首脳会談を行った。両首脳は、同会談を通じ、日・マレーシア関係を「包括的・戦略的パートナーシップ」の下、一層発展させるため協力していくことで一致した。2月及び4月には海上自衛隊とマレーシア海軍の間で共同訓練が実施された。人材育成分野では、マハティール首相が1982年に開始した東方政策の下、これまでに約2万8,000人のマレーシア人が日本で留学及び研修した。また、2011年9月に開校したマレーシア日本国際工科院(MJIIT)をASEANにおける日本型工学教育の拠点とするための協力が進められているほか、2024年9月には、マレーシアの将来を担う人材の育成に一層貢献するため、筑波大学のマレーシア分校が開校するなど、教育・人文分野での交流が盛んである。また、経済面においても、マレーシアへの進出日系企業数は約1,600社に上るなど、引き続き緊密な関係にある。

(10)ミャンマー

2021年2月1日のミャンマー国軍によるクーデター以降、各地で国軍と民主派勢力及び少数民族武装組織との間で衝突が発生しており、多くの市民が犠牲になるなど情勢は悪化の一途をたどっている。また、深刻な外貨不足とそれに伴う燃料輸入の停滞やインフレなどにより、国民の生活や経済活動は大きな打撃を受けている。

政治面では、2月の国民兵役法の施行により徴兵制が導入され、多くの若者が海外に流出するなど、混乱が続いている。そのような状況下、国軍司令官が議長を務める国家統治評議会は総選挙の実施に向けて10月から国勢調査を順次実施し、12月末に暫定結果を発表した。なお、前回の総選挙で大勝した国民民主連盟(NLD)は、2023年に新たに制定された政党登録法により政党登録が抹消された状態となっている。

クーデターから3年を迎えた2024年2月1日、日本政府は、これまで一貫して国軍に求めてきた暴力の即時停止、被拘束者の解放、民主的な政治体制の早期回復といった政治的進展に向けての取組が見られないことを非難し、改めて国軍に対して、アウン・サン・スー・チー国家最高顧問を含むNLD幹部を解放し、当事者間の対話の開始による平和的な問題解決に具体的に取り組むよう強く求める外務大臣談話を発出した。また、5月には、訪日中の少数民族組織の代表らが高村外務大臣政務官を表敬訪問し、ミャンマー情勢に係る意見交換を実施した。

日本は、事態の打開に向けて、ASEANが一致した対応をとることが重要との考えの下、国際社会と連携し、ASEANの「五つのコンセンサス」(30)の履行を含むASEANの取組を最大限後押ししている。また、国連では、安保理理事国のメンバーとして、ミャンマーに関する様々な議論に積極的に貢献し、ミャンマー人権状況に関する人権理事会決議(4月)や国連総会決議(12月)に共同提案国入りするなど、国際社会と連携した対応をとってきている。

さらに、悪化の一途をたどるミャンマーの人道状況の改善のため、2021年2月1日のクーデター以降継続的に、国際機関やNGOなどを通じて、直接ミャンマー国民が裨(ひ)益する形で、合計約1億5,200万ドルの人道支援を実施している(2024年12月末時点)。

(11)ラオス

ラオスは、中国、ミャンマー、タイ、カンボジア及びベトナムの5か国と国境を接し、メコン連結性の鍵を握る内陸国である。ソーンサイ首相は、内政面では引き続き経済・財政問題に取り組んでおり、6月に開催された第9期国民議会第7回通常会期においても、インフレ、キープ安、物価高騰、対外債務などの経済・財政的課題の解決のため取り組んでいると述べた。

またラオスは2024年のASEAN議長国を務め、7月にはASEAN関連外相会議を、10月にはASEAN関連首脳会議を開催した。

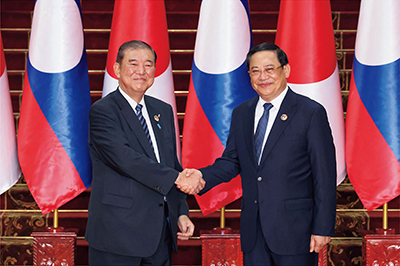

日・ラオス間では、5月及び7月にサルムサイ副首相兼外相と上川外務大臣が外相会談を行い、8月にはソーンサイ首相と岸田総理大臣が電話会談を行った。また、10月にはASEAN関連首脳会議出席のため石破総理大臣が就任後初めての外遊先としてラオスを公式訪問し、ソーンサイ首相と首脳会談を行った。同首脳会談において両首脳は、2025年の日・ラオス外交関係樹立70周年の機会に、二国間関係を「包括的・戦略的パートナーシップ」へ格上げすることを目指すとの方向性で一致した。

また、10月の石破総理大臣のラオス公式訪問の機会においては、ラオスの玄関口であるビエンチャン国際空港の利便性・安全性の向上に向けた施設の拡張や改修を支援する無償資金協力の実施が決定された。このほか、道路補修や不発弾対策、防災などに関する協力を通じて、域内経済との連結性及びラオスの強靱性を向上させる取組を進めている。

─自由で開かれたインド太平洋を目指して─

現在、世界の至るところで力や威圧による現状変更の試みが見られ、国際社会が複合的な危機に直面する中、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化が喫緊の課題となっています。このような現状認識の下、日本は、伝統的な協力枠組みである二国間協力や多国間協力に加えて、日米同盟を基軸とする同志国と幅広い分野での協力を深化させることが、地域の平和と繁栄を維持する上で不可欠と考え、日米豪印(QUAD)や日米韓、日米豪を始めとする協力枠組みの強化に取り組んでいます。

日本が参加する同志国連携の枠組みの一つに、最近新たに加わったのが「日米比(フィリピン)」による協力です。フィリピンは日本と同じ海洋国家であり、日本にとって重要なシーレーン上に位置しています。海で接した両国は自然に協力が生じる関係にあり、日本は長年にわたり、基本的な価値と原則を共有する同志国であるフィリピンとの関係強化に努めてきましたが、特に2023年以降、両国の同盟国である米国と共に日米比3か国の枠組みを通じた協力を強化してきています。

4月11日、米国を公式訪問した岸田総理大臣は、バイデン米国大統領及びマルコス・フィリピン大統領との間で史上初の日米比首脳会合を行い、地域の平和と安全のため、航行及び上空飛行の自由の重要性を確認するとともに、中国による南シナ海や東シナ海における力による一方的な現状変更の試みに反対し、毅(き)然と対応することで一致しました。

現在、日米比3か国間では、同首脳会合で発出した共同ビジョンステートメントの内容を踏まえて、安全保障面、経済面で日米比協力を具体化しています。例えば、海洋安全保障分野では、海軍種間で、日米比を中心として南シナ海で多国間の共同演習を実施してきています。また、海上保安機関間では、6月に初となる長官級会合を開催するなど関係強化が進んでいます。加えて、12月には、東京で第1回日米比海洋協議を実施し、海洋分野において米比・日比間の二国間連携が一層緊密化している現状を踏まえ、日米比がそれぞれ二国間で進めている具体的な協力を確認するとともに、2025年以降も日米比協力のモメンタムを継続・強化していくために努力することで一致しました。

経済面では、同ステートメントにおいて経済的威圧への対応における緊密な連携の必要性を強調したことを踏まえ、10月にはマニラ(フィリピン)において経済的威圧への対抗及び経済的強靱(じん)性の促進に関する日米比協議を実施したほか、戦略的重要インフラの整備を進めることが重要であるとの認識の下、ルソン地域における連結性を支援するための「ルソン経済回廊」を立ち上げました。さらに、情報通信、エネルギーといった幅広い分野においても取組を進めています。11月にはフィリピンの安全な通信環境を整備するため、日本はフィリピンに対し、日本製のオープンRAN1関連機材を供与することを閣議決定しました。その他、サイバー分野でも、10月にシンガポールで第1回日米比サイバー・デジタル対話が実施されるなど協力が深化しています。

国際社会が歴史の転換点に直面し、日本を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」を実現するために、基本的な価値と原則を共有する日米比3か国が大きな役割を果たすことが求められています。日本は今後も、インド太平洋地域及び国際社会の平和と繁栄のため、日米比協力を強化し、更に発展させていきます。

1 複数のベンダーを組み合わせてオープンな形で構築することが可能な無線アクセスネットワークのこと。サプライチェーンリスクの回避にもつなげられるメリットがある。

─戦略的パートナーシップが見据える未来─

ブルネイという国をご存じでしょうか。ブルネイはボルネオ島北部に位置し、人口約45万人、面積は三重県とほぼ同じで約5,800平方キロメートルの小さな国です。しかし、600年以上の長い歴史を持つムスリムの国で、豊富なエネルギー資源を背景に一人当たりの国内総生産(GDP)が東南アジア諸国連合(ASEAN)の中でシンガポールに次いで高く、安定した発展を遂げています。

ブルネイは、日本ではあまり知られていないかもしれませんが、実は日本にとって縁の深い国でもあります。1984年にブルネイが英国からの独立を遂げると、日本はいち早く外交関係を開設し、以来40年にわたって良好な友好・協力関係を築き上げてきました。日・ブルネイ関係の重要な要素の一つとなっているのが、エネルギー分野などの経済関係です。ブルネイの主要産業は液化天然ガス(LNG)の生産・輸出ですが、LNG輸出額の54.7%を日本が占めているほか、20社程度の日本企業も進出しています。

ブルネイは立憲君主制の国であり、日本の皇室とブルネイ王室との間の交流も盛んに行われています。現在の第29代国王(スルタン)であるボルキア国王は、独立前の1970年に大阪万国博覧会視察のために訪日して以来、直近では2023年の日・ASEAN特別首脳会議に出席するなど、公式及び非公式に幾度となく訪日しています。また、日本の皇室からも、1996年には常陸宮正仁親王同妃両殿下がブルネイの招待に応じて国際親善のため、2004年には当時皇太子殿下だった天皇陛下がビラ皇太子の結婚式に御参列のため、それぞれブルネイを御訪問になりました。

近年の日・ブルネイ関係は、このような経済や皇室などの交流にとどまらず、安全保障・防衛分野や人文交流にも裾野が広がっています。ブルネイは、日本と同じく海洋国家であり、日本にとって重要なシーレーンである南シナ海に面しています。ブルネイが地政学的要衝に位置していることを踏まえ、2020年以降、日本の海上自衛隊とブルネイ海軍との間で計7回の親善訓練を行ってきました。また、人文分野では、特に両国の若い世代の相互理解を深め、多種多様な分野における将来の絆(きずな)を育むべく、対日理解促進交流プログラム「JENESYS」1による青少年交流や大学間の学生交流も活発に行われています。こうした草の根の取組も背景に、今ではブルネイで日本食や日本のアニメ・ゲームが高い人気を集めています。

そして、2024年、日・ブルネイ外交関係開設40周年の節目を迎えました。3月には、アルムタデー・ビラ皇太子兼首相府上級相が公賓として訪日し、岸田総理大臣と会談を行い、両国関係を「戦略的パートナーシップ」に格上げしました。日・ブルネイ間の人的交流を一層促進するため、12月には、本公賓訪日に際して交換が行われた口上書に基づき、両国国民の相互往来に当たり、両国民の査証免除滞在期間を14日から30日に延長する新たな査証免除措置を開始しました。

日本は次の10年、20年、更にその先を見据えて、法の支配に基づく「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」のビジョンを共有する重要なパートナーであるブルネイとの関係を重視し、更に発展させていきます。

1 日本とアジア大洋州との間で、対外発信力を有し、将来を担う人材を招へい、派遣、オンライン交流し、日本の政治、経済、社会、文化、歴史及び外交政策などに関する理解の促進を図り、親日派・知日派を発掘するプログラム

(30) 2021年4月24日に開催されたASEANリーダーズ・ミーティングで発表されたもの。(1)暴力の即時停止、(2)全ての当事者による建設的対話の開始、(3)ASEAN議長特使の対話プロセスへの仲介、(4)ASEAN防災人道支援調整センター(AHAセンター)を通じた人道支援の提供、(5)ASEAN議長特使のミャンマー訪問及び全ての当事者との会合の実施、の五つの内容から成る。