3 中国・モンゴルなど

(1)中国

ア 中国情勢

(ア)内政

3月、第13期全国人民代表大会(「全人代」)第2回会議が開催された。足下の中国の景気減速や米中経済摩擦の影響が注目される中、李克強(りこくきょう)国務院総理は政府活動報告で、「国内外の複雑で厳しい情勢に直面」、「経済に新たな下押し圧力が発生」、「米中経済貿易摩擦により一部企業の生産経営や市場の期待が影響を被った」などと述べた。また、2019年の経済成長目標6.0%~6.5%(2018年成長率は6.7%、目標値は6.5%前後)、大規模減税、企業の社会保険料負担軽減、地方債発行枠拡大、インフラ投資拡大などの積極的な財政政策と穏健な金融政策、「製造強国」建設の加速、知財侵害に対する懲罰的賠償制度の整備といった経済体制改革、軍民融合発展戦略の深化、国防科学技術革新の加速を始めとする国防政策、国防予算前年比7.5%増などが発表された。

10月1日、中国は建国70周年大会及び習近平(しゅうきんぺい)政権下では過去最大規模となる総兵数約1万5,000人が参加した軍事パレードを実施した。習近平国家主席は、「いかなる勢力も偉大な祖国の地位を揺るがすことはできない」、「中華民族の偉大な復興という中国の夢の実現のために努力奮闘しよう」などとスピーチした。

同月28日から31日、中国共産党第19期中央委員会第四回全体会議(「四中全会」)が開催され、「中国共産党の集中的・統一的指導」を「中国の国家制度の主たる優位性」などと強調し、党の指導、法治、行政、経済、文化、民生、安全、環境、軍隊、「一国二制度」と祖国統一、外交、党・国家の監督(反腐敗)などの各分野について、体制を堅持し、整備するとの方針を決定した。

香港では、3月、香港政府が「逃亡犯罪人条例」の適用地域を中国本土を含めた国・地域に拡大することなどを盛り込んだ改正案を立法会に提出したことを発端に、大規模デモが発生した。6月には主催者発表で200万人規模のデモが発生し、香港政府が条例改正案の撤回を表明した後も、抗議者らは普通選挙の実現を含む「五大要求」を掲げ、警察との衝突が続いた。

マカオでは、12月20日、マカオ返還20周年式典及び賀一誠(がいっせい)マカオ特別行政区行政長官の就任式が開催され、習近平国家主席が出席した。習近平国家主席は、マカオにおける「一国二制度」の成功を賞賛するスピーチを行った。

社会情勢では、中国当局による人権活動家や有識者、またウイグル族を始めとする少数民族などに対する厳しい締め付けが続き、中国の人権状況に対する国際社会の関心が高まっている。

(イ)経済

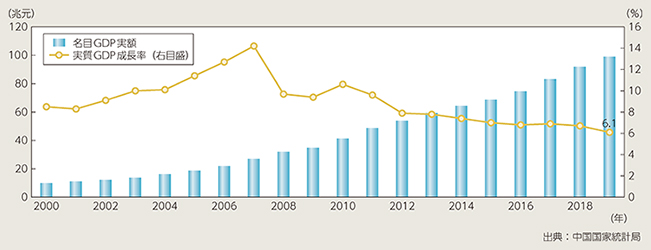

中国では、景気の持ち直しの動きに足踏みが見られ、2019年の実質GDP成長率は前年比6.1%増、2019年の貿易総額は前年比1.0%減となっている。過剰生産能力・過剰債務問題への対応や米中間の貿易・投資問題などの影響により、内需(消費、固定資産投資)の伸びの低下が見られるようになった。金融情勢については、米中間の貿易・投資問題などの影響が見られ、上海株式市場では、株価は年初下落していたが、12月に米中間の「第一段階の合意」が発表され、年末には年初と比べ24%上昇した。為替については、8月に1ドル=7元台に値下がりしたことを受け、米国は中国を「為替操作国」に指定した。その後、米中の追加関税の応酬も受け、1ドル=7.1元台まで元安が進行したが、12月に米中間の「第一段階の合意」が発表され、年末には1ドル=6.9元台前後で推移した(年初は1ドル=6.7元台)。中国政府は、景気の下支え策として、2020年分地方特別債の新規発行限度額1兆元の起債枠(2019年分新規発行限度額の47%)を地方政府に対して前倒しで通知し、早期にインフラプロジェクトなどの具体的な投資案件に投入することを求めた。対外経済政策について、国内市場開放に向けた取組として、外商投資法の可決、証券会社・生命保険会社などの外資持株保有制限の撤廃を2020年までに前倒しすることを表明するなど金融業の規制緩和拡大が進められたほか、第2回中国国際輸入博覧会(11月)が開催された。

12月に開催された中央経済工作会議では、経済情勢への現状に対しては昨年より厳しい見方を示しつつも、2020年は、小康社会(ややゆとりのある社会)の全面的完成の目標年、「第13次五か年計画」(2016年~2020年)の最終年に当たり、これらの実現を最優先課題とした。その上で、「安定」の文字をまずは堅持するとし、「6つの安定」(就業・金融・貿易・外資・投資・予想)の実現、貧困脱却、質の高い発展の推進などを基本方針と位置づけた。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け2020年1~2月の消費、生産、投資は、統計公表以来初のマイナス成長となった。2月の景況感は製造業、非製造業ともに過去最悪、失業率も6.2%と記録公表以来過去最悪となり、新型コロナウイルス感染症の中国経済への影響の大きさを示すものとなっている。

安定的に党・政権を運営するためには、一定の経済成長を確保しつつ国内外の各種課題に対応する必要があり、今後の経済財政政策の動向が注目される。

(ウ)外交

2019年、中国は各国首脳を招いて第2回「一帯一路」国際協力ハイレベルフォーラム(4月)、第2回中国国際輸入博覧会(11月)などを主催し、質の高い「一帯一路」建設や更なる市場開放などの方針を表明した。

米中関係については、5月、双方が更なる追加関税措置を発動したことで緊張が高まった中、6月のG20大阪サミットの際に米中首脳会談が行われ、双方間で協議を継続していくことで一致した。その後、協議が再び難航し、9月には新たな追加関税措置が発動されたが、12月13日、米中双方は「第一段階の合意」に達したと発表し、合意文書の署名に向けた調整が行われた。米国と中国は、世界第1位と第2位の経済大国であり、米中間で安定的な経済関係が構築されることは、日本のみならず、世界全体の持続的な経済成長に直結することから、引き続き今後の動向を注目していく。

(エ)軍事・安保

中国の国防費は過去30年間で約51倍に増加しているが、予算の内訳、増額の意図については十分明らかにされていない。こうした中、核・ミサイル戦力や海・空軍戦力を中心として、軍事力は広範かつ急速に強化・近代化されている。その際、宇宙・サイバー・電磁波といった新たな領域における優勢の確保も重視している。中国による透明性を欠いた軍事力の拡大や、東シナ海・南シナ海における一方的な現状変更の試み及び軍事活動の拡大・活発化は、地域・国際社会共通の懸念事項となっている。中国は、国連平和維持活動(PKO)のほか、各種人道支援、災害救援活動などにおいては、継続的に積極的な姿勢を取っている。

習近平国家主席は、第19回党大会(2017年)で、今世紀半ばまでに中国軍を世界一流の軍隊にすると述べた。近年、中国は、政治面、経済面に加え、軍事面でも国際社会で大きな影響力を有するに至っている。中国に対する疑念を払拭するためにも、具体的かつ正確な情報開示などを通じて、中国が国防政策や軍事力の透明性を高めていくことが強く望まれる。日本としては、日中安保対話などの対話や交流の枠組みを通じて、日中間の相互信頼関係を増進させながら、関係国と連携しつつ、透明性の向上について働きかけるとともに、法の支配に基づく国際秩序に中国が積極的に関与していくよう促していく考えである。

イ 日中関係

(ア)二国間関係一般

東シナ海を隔てた隣国である中国との関係は、日本にとって最も重要な二国間関係の一つであり、両国は緊密な経済関係や人的・文化的交流を有している。2019年は、2018年に引き続き、首脳・外相を含むハイレベルでの対話が活発に行われ、「日中新時代」に向けて日中関係を新たな段階へ押し上げていく一年となった。

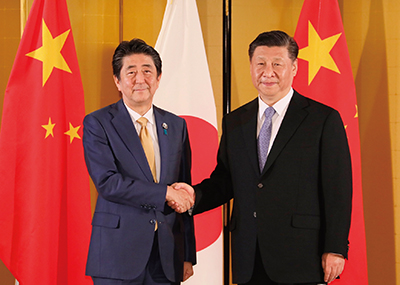

2019年は、安倍総理大臣及び習近平国家主席の両国首脳間の相互往来が実現した。6月に、習近平国家主席が、G20大阪サミットへ出席するため、国家主席としては2010年以来約9年ぶりに訪日した。日中首脳会談では、両首脳は、2018年の首脳相互往来を通じて日中関係が正常な軌道に戻り、新たな発展を得つつあることを確認するとともに、「日中新時代」を切り拓(ひら)いていくとの決意を共有した。そして、両首脳は、永遠の隣国として、恒常的かつ緊密な意思疎通を行うため、首脳を含むハイレベルの相互往来・対話を強化していくこと、そのための次の重要なステップとして、安倍総理大臣は、2020年春の習近平国家主席の国賓としての訪日を招請し、習近平国家主席はこれを原則として受け入れた。

(6月27日、大阪 写真提供:内閣広報室)

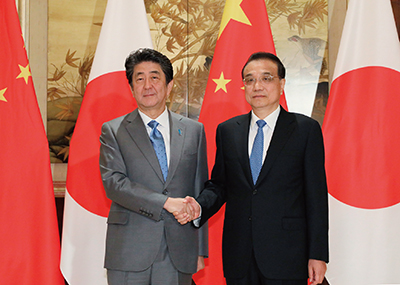

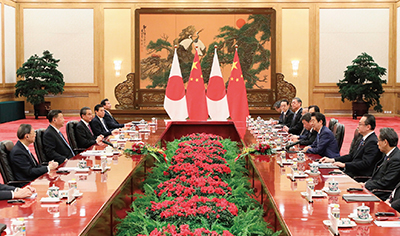

12月には、安倍総理大臣が、第8回日中韓サミットに出席するため中国を訪問した。習近平国家主席との日中首脳会談では、2020年春の習近平国家主席の国賓訪日を円滑かつ有意義なものとすべく、引き続き協力していくことで一致した。その上で、安倍総理大臣からは、日中両国は、地域や世界の平和、安定、繁栄に共に大きな責任を有しており、この責任を果たすとの意思を内外に明確に示したい、現在の日中関係の改善・発展の流れを一過性のものとせず、ハイレベルの相互往来・対話の強化と定着が必要との観点から、「弛(たゆ)まぬ交流」を継続する決意を示したいと伝えた。李克強国務院総理との日中首脳会談では、日中関係が2018年の首脳間の往来を経て、「正常な軌道」に戻ったことを改めて振り返りつつ、2020年春の習近平国家主席の訪日に向けて、意思疎通を継続し、「日中新時代」を切り拓いていく決意を共有した。

(12月24日、中国・成都 写真提供:内閣広報室)

(12月23日、中国・北京 写真提供:内閣広報室)

このほかにも、日中首脳間では、11月にASEAN関連首脳会議の際に李克強国務院総理と日中首脳会談が実施された。

2019年は両国の外相相互往来も前年同様実現した。4月、河野外務大臣が中国を訪問し、2019年が両国関係の発展に向けて重要な一年になるという共通認識の下、二国間関係及び地域情勢、国際情勢についての意見交換を行い、6月のG20大阪サミットの成功に向けて互いに協力していくことで一致した。11月には、王毅(おうき)国務委員兼外交部長がG20愛知・名古屋外務大臣会合出席のため訪日し、茂木外務大臣との日中外相会談を実施した。その際、「動物の衛生及び検疫における協力に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」(日中動物衛生検疫協定)の署名が実現し、日本産牛肉の対中輸出再開に向けた重要な最初のステップとなった。加えて、双方は外交当局間の対話について、2020年の交流・協力の年間計画を作成することで一致し、引き続き活発化させていくことで一致した。また、11月の王毅国務委員兼外交部長の訪日の機会には、人的交流・文化交流に関するハイレベルの対話枠組みである、第1回日中ハイレベル人的・文化交流対話(6月の日中首脳会談の際に年内立ち上げで一致)も開催された。このほかにも、6月(日中外相電話会談)、8月(ASEAN関連外相会議、第9回日中韓外相会議)、9月(国連総会)、12月(安倍総理大臣訪中への同行)と様々な機会を捉えて、間断なく日中外相間で対話が行われた。

中国は2019年10月1日に建国70周年を迎え、駐日中国大使館主催「中華人民共和国建国70周年レセプション」においては、安倍総理大臣からのビデオメッセージが放映され、その様子は中国中央電視台(CCTV)でも取り上げられた。

新しい令和の年の幕開けに当たり、10月22日の即位礼正殿の儀には中国から王岐山(おうきざん)国家副主席が参列し、安倍総理大臣への表敬及び麻生太郎副総理兼財務大臣との会談を行った。

また、1月には鈴木憲和外務大臣政務官が、北京で開催された外務省主催「地域の魅力海外発信支援事業」のため中国を訪問し、5月には、楊潔篪(ようけつち)中国共産党中央政治局委員が訪日し、安倍総理大臣への表敬、河野外務大臣との会談及び谷内正太郎内閣官房国家安全保障局長との対話を行ったほか、8月には楽玉成(らくぎょくせい)中国外交部筆頭副部長が訪日し、秋葉外務事務次官との間で2012年6月以来となる日中戦略対話を実施した。8月には阿部俊子外務副大臣が中国(貴州省及び北京市)を訪問したほか、11月には若宮健嗣外務副大臣が世界貿易機関(WTO)非公式閣僚会合への出席などのために中国(上海市、北京市)を訪問し、12月には鈴木馨祐外務副大臣が訪日中の劉家義(りゅうかぎ)山東省党書記と会談を行った。また、12月には、北村滋内閣官房国家安全保障局長が中国を訪問し、楊潔篪中国共産党中央政治局委員と対話を行った。このほか、外交当局間では、2019年の交流・協力の年間計画の作成に関する覚書に基づき、日中安保対話(2月)、日中外交当局間協議(2月)、日中高級事務レベル海洋協議(5月)、日中軍縮・不拡散協議(5月)、中堅幹部代表団の相互訪問(8月)、日中メコン政策対話(9月)、日中政策企画協議(12月)など、各分野における日中間の実務的な対話が着実に進められた。また、日中両国の議会間・政党間交流も前年に引き続き活発に行われた。

2019年末以降、中国で発生した新型コロナウイルス感染症については、日中間では、2020年1月26日に日中外相電話会談、2月15日のミュンヘン安全保障会議の際に日中外相会談、2月26日に日中外相電話会談を実施したほか、2月27日に楊潔篪中国共産党中央政治局委員が訪日した際にも、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた協力を確認するなど、中国国内における感染拡大の防止や邦人保護の観点から緊密に連携した。また中国に対しては、1月26日の日中外相電話会談などを踏まえ、湖北省に在留し、帰国を希望していた邦人の帰国のために武漢空港に派遣した計5便のチャーター機を利用して、手袋約9万双、ゴーグル約4万1,000個、防護服約4万着、除菌関連グッズ約2,000個などの支援物資を届けた。これに対して、中国側からは謝意の表明があった。

日中両国は、地域と世界の平和と繁栄に、共に大きな責任を有している。その責任をしっかりと果たしていくことが、現在の地域の状況において、国際社会から強く求められている。首脳間の往来に加え、あらゆる分野での交流を深め、広げることで新時代の成熟した日中関係を構築していく。

(イ)日中経済関係

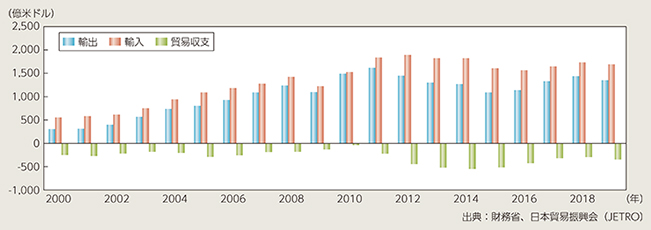

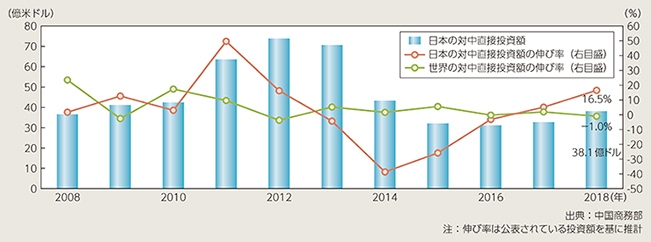

日中間の貿易・投資などの経済関係は、緊密かつ相互依存的である。2019年の貿易総額(香港を除く。)は、約3,039億米ドルであり(前年比4.3%減)、中国は、日本にとって13年連続で最大の貿易相手国となっている。また、日本の対中直接投資は、中国側統計によると、2018年は約38.1億米ドル(前年比16.5%増(投資額公表値を基に推計)、2019年の数値は未公表(2020年3月現在))と、中国にとって国として第4位(第1位はシンガポール、第2位は韓国、第3位は英国)の規模となっている。

2019年は経済分野においてもハイレベルの往来が活発であり、協力関係が強化された。4月には、第1回日中イノベーション協力対話(次官級)が開催され、日中双方で、イノベーション政策を紹介し、各種交流・協力に関して意見交換を行うとともに、イノベーション協力の環境整備として知的財産分野における取組が重要であるとの認識を共有した上で、両国の知的財産分野の政策を紹介し、営業秘密の保護、強制技術移転の懸念排除(中国技術輸出入条例(TIER)や外商投資法をめぐる最近の動向など)、海賊版対策などの課題について意見交換を行った。また同月に日中経済パートナーシップ協議(次官級)が北京において開催され、日本は、国際ルール・慣行にのっとった貿易・投資の推進や中国におけるビジネス環境の改善、日本産食品の輸出拡大、知的財産の保護強化、模倣品対策・海賊版対策の強化などにつき中国側に提起した。さらに同月に行われた第5回日中ハイレベル経済対話(閣僚級)では、マクロ経済政策など、二国間経済協力及び交流、日中ハイレベル経済対話の下での重要な協力(日中第三国市場協力や日中イノベーション協力対話)、地域・世界経済及び地球規模課題への対応などについて幅広く議論を行った。6月のG20大阪サミットの際の習近平国家主席との日中首脳会談では、経済面で、国際スタンダードの下、第三国市場、イノベーション及び知的財産保護、食品・農産品を含む貿易・投資、金融・証券、医療・介護、省エネ・環境、観光交流など、潜在力のある分野における互恵的な実務協力を強化するとともに、自由で公正な貿易体制を発展させていくことで一致した。また、安倍総理大臣から、日中経済関係の更なる深化及び中国経済の持続的発展の観点から、知的財産保護の強化、強制技術移転や市場歪曲(わいきょく)的な産業補助金などの是正を始めとする、中国市場の開放や公平、公正なビジネス環境の構築のための実効的措置を要請した。さらに9月には、「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日・中社会保障協定)」が発効した。これまで、日中両国の企業などからそれぞれ相手国に一時的に派遣される企業駐在員を始めとする被用者などには、日中両国で年金制度への加入が義務付けられ、年金保険料の二重払いの問題が生じていた。この協定の発効により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなった。

12月には、日中韓サミットの際に、習近平国家主席、李克強国務院総理それぞれと日中首脳会談を実施し、経済・実務協力など様々な分野の協力を更に強化していくことで一致したほか、安倍総理大臣から、習近平国家主席に対し、公平な競争環境の実現と共に、自由で公正な貿易体制の発展に共に努力していきたいと伝え、また、李克強国務院総理に対し、法制度の運用改善、更なる市場開放、日中金融協力の強化などを通じ、ビジネス環境の改善に力強く取り組むことを期待すると述べた。

民間レベルの経済交流も活発に行われた。7月に東京で日中企業家及び元政府高官対話(日中CEO等サミット)が開催され、また9月に日中経済協会、日本経済団体連合会(経団連)及び日本商工会議所の合同ミッションが訪中した際には、日中の主要企業の経営者らの間で意見交換が行われ、李克強国務院総理を始めとする中国政府要人との会談が行われた。

(ウ)両国民間の相互理解の増進

中国からの訪日者数は2013年から増加を続けている。2019年の訪日者数は約959万人(日本政府観光局(JNTO)確定値)に達し、過去最高を記録した。団体観光から個人観光へのシフトが一層進み、また、要件が緩和された数次査証の利用者も増えていることから、訪日観光の目的地及びニーズは多様化していると考えられる。また、新規就航や増便による航空座席供給量の増加や2019年1月から開始した査証発給要件の更なる緩和の効果などの諸要因により、長期的には相互往来人口の増加が見込まれる。

2018年10月の安倍総理大臣訪中時には、李克強国務院総理との間で、双方向の国民交流、特に若い世代などの交流を更に拡大する必要があるとの認識で一致し、「日本国政府と中華人民共和国政府との間の青少年交流の強化に関する覚書」が両外相の間で署名され、2019年を「日中青少年交流推進年」と銘打って、今後5年間で3万人規模の青少年交流を実施していくことで一致した(44ページ コラム参照)。

2019年を通し、青少年を含む人的交流事業である「JENESYS2019」により、中国から高校生や若手社会人など約460人を日本に招へいした。訪日した中国の若者は、学校交流や企業視察などを通じ、日本の様々な文化、生活や魅力に触れるとともに、日本の青少年との間で相互理解を深め、今後の日中関係の在り方などについて活発な意見交換を行った。また、「日中植林・植樹国際連帯事業」で、「3つの架け橋」プロジェクト(①地方間交流、②青少年交流及び③文化・スポーツ交流)を対日理解促進のテーマとした約1,400人規模の交流(招へい)を実施した。

(11月29日、東京 写真提供:日中友好会館)

安倍総理大臣は、2018年10月に訪中した際、李克強(りこくきょう)国務院総理との間で、両国関係における青少年交流の果たす役割の重要性を踏まえ、2019年を「日中青少年交流推進年」と銘打ち、両国間の青少年の各分野での交流を推進することで一致しました。これを受け、2019年1月1日から12月31日までの期間で「日中青少年交流推進年」の関連行事が行われ、認定行事数は約240件、両国における行事参加人数は約31万人に達しました。日中関係の将来を担う多くの両国の若い世代がスポーツや文化など各分野の交流を通じて相互理解を深め、大きな成果を上げることができました。本コラムでは、「日中青少年交流推進年」行事のうち四つを紹介します。

1月11日から13日、西野朗前サッカー日本代表監督は北京を訪問し、北京中赫国安(ちゅうかくこくあん)サッカークラブのジュニアユースの選手や清華大学学生との交流行事に参加しました。本行事は、「日中青少年交流推進年」のキックオフ行事として、外務省が主催したものです。サッカーは中国でも人気のスポーツであり、2018年のサッカーワールドカップロシア大会で日本チームを率いた西野前監督との交流で中国の選手や学生も刺激を受け、現地のメディアでも大きく取り上げられました。

4月14日、河野外務大臣と王毅(おうき)国務委員兼外交部長が出席し、中国・北京の釣魚台国賓館において、「日中青少年交流推進年」開幕式が行われました。当日は、北京大学、清華大学、人民大学などから日中両国の大学生ら約250人が集い、直接の交流による相互信頼・相互理解の重要性を確認する盛大な開幕式になりました。

11月29日、公益財団法人日中友好会館主催で、「第2回日中大学生500人交流」が開催されました。本行事は、次世代を担う日中大学生500人(中国人大学生300人、日本人大学生200人)が一堂に会する大規模交流で、前年に続く2回目となりました。両国政府など関係者のほか、ゲストとしてEXILEパフォーマーの橘ケンチさんや日中バイリンガルの声優兼漫画家の劉(りゅう)セイラさんが出席し、学生交流を盛り上げました。また、日中大学生による歌やダンスパフォーマンスも行われ、ポップカルチャーを通じた若者らしい交流で盛り上がりました。

(11月29日、東京 写真提供:日中友好会館)

12月23日、中国人民対外友好協会と中日友好協会の共催で、「中日青少年友好交流大会」が北京の人民大会堂で開催されました。茂木外務大臣と王毅国務委員兼外交部長がメッセージを寄せ、会場には両国の若者ら約1,000人が参加しました。参加者の代表は、相手国を訪問した感想を発表し、相互理解の大切さを訴えました。

「日中青少年交流推進年」の事業を通じ、絆(きずな)を強めた両国の若者が、相互交流の中で芽生えた思いを胸に、日中両国の新しい架け橋として将来活躍することを期待しています。

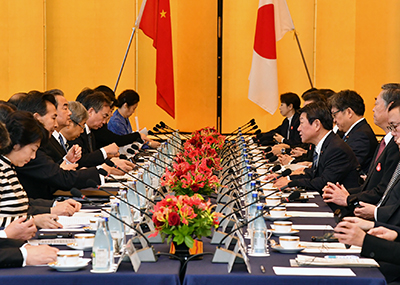

6月のG20大阪サミットの際の習近平国家主席との日中首脳会談において、両首脳は、人的・文化交流に関するハイレベルの対話枠組みを年内に立ち上げることで一致した。本合意を踏まえ、11月、茂木外務大臣を日本側議長、王毅国務委員兼外交部長を中国側議長とする「第1回日中ハイレベル人的・文化交流対話」が東京にて開催された。双方は青少年、文化、スポーツ、女性、観光、コンテンツ(映像など)、メディアなどの幅広い分野をテーマに、更なる交流強化について議論を行った。

(11月25日、東京)

双方は、2020年を「日中文化・スポーツ交流推進年」として、スポーツを含む人的・文化交流を一層推進していくことで一致した。

12月、外務省は、2020年の「日中文化・スポーツ交流推進年」における日中間の交流を推進するため、男性アイドルグループ「嵐」に対し、「日中文化・スポーツ交流推進年親善大使」として広報関連業務を委嘱することを決定した。

(エ)個別の懸案事項

東シナ海では、尖閣諸島周辺海域における中国公船による領海侵入が継続しており、また、中国軍もその海空域での活動を質・量とも急速に拡大・活発化させている。さらに、日中間の境界未画定海域での中国による一方的な資源開発も継続しているほか、日本の同意を得ない海洋調査も繰り返されている。

尖閣諸島は、歴史的にも国際法上も日本固有の領土であり、現に日本はこれを有効に支配している。したがって、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。日本が1895年に国際法上正当な手段で尖閣諸島の領有権を取得してから、東シナ海に石油埋蔵の可能性が指摘され、尖閣諸島に対する注目が集まった1970年代に至るまで、中国は、日本による尖閣諸島の領有に対し、何ら異議を唱えてこなかった。中国側は、それまで異議を唱えてこなかったことについて、何ら説明を行っていない。

尖閣諸島周辺海域における中国公船による領海侵入が依然として継続しており、その回数は2019年の一年間で32回に上った(2018年の領海侵入回数は19回、2017年は29回)。このような中国による一方的な現状変更の試みに対しては、外交ルートを通じ、厳重な抗議と退去要求を繰り返し実施してきており、引き続き、日本の領土・領海・領空は断固として守り抜くとの決意の下、毅然(きぜん)とかつ冷静に対応していく。

加えて、中国軍の艦艇・航空機による日本周辺海空域での活動も活発化している。2018年1月には、尖閣諸島周辺の日本の接続水域を潜没潜水艦及び水上艦艇が航行した。これに対し外交ルートを通じ、重大な懸念を表明して厳重に抗議し、再発防止を強く求めた。また、航空機の活動についても引き続き活発であり、2012年秋以降、航空自衛隊による中国軍機に対する緊急発進の回数は高い水準で推移している。このような最近の中国軍の活動全般に対して、日本としては外交ルートを通じ、適切な形で提起してきている。

また、東シナ海における日中間の排他的経済水域(EEZ)及び大陸棚の境界が未画定である中で、中国側の一方的な資源開発は続いている。政府は、日中の地理的中間線の中国側で、2013年6月から2016年5月にかけて新たに12基、それ以前から確認してきたものを含めると合計16基の構造物を確認している。このような一方的な開発行為は極めて遺憾であり、日本としては、中国側による関連の動向を把握するたびに、中国側に対して、一方的な開発行為を中止するとともに、東シナ海資源開発に関する日中間の協力についての「2008年合意」の実施に関する交渉再開に早期に応じるよう強く求めてきている。2019年6月に行われた習近平国家主席と安倍総理大臣との首脳会談において、両首脳は資源開発に関する「2008年合意」を推進・実施し、東シナ海を「平和・協力・友好の海」とするとの目標を実現することで一致した。

詳細は、https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/higashi_shina/tachiba.html参照

さらに、近年、東シナ海を始めとする日本周辺海域において、中国による日本の同意を得ない調査活動や同意内容と異なる調査活動も多数確認されている。

日中両国は、これらの懸案を適切に処理すべく、関係部局間の対話・交流の取組を進めている。2018年5月の李克強国務院総理訪日時には、日中防衛当局間の「海空連絡メカニズム」が10年に及ぶ協議を経て妥結し、同年6月にその運用が開始された。これは、両国の相互理解の増進及び不測の衝突を回避・防止する上で大きな意義を有する。また、2018年10月の安倍総理大臣訪中時には、日中海上捜索・救助(SAR)協定が署名された。この協定により海上捜索救助分野における日中協力に関する法的枠組みが構築され、これまで以上に円滑かつ効率的な捜索救助活動が可能となることが期待される。また、2019年5月には、北海道小樽市において日中高級事務レベル海洋協議が開催された。

累次の日中首脳会談で安倍総理大臣が述べているように、東シナ海の安定なくして日中関係の真の改善はない。日中高級事務レベル海洋協議や他の関係部局間の協議を通じ、両国の関係者が直接顔を合わせ、率直に意見交換を行うことは、信頼醸成及び協力強化の観点から極めて有意義である。日本政府としては、中国との間で関係改善を進めつつ、個別の懸案に係る日本の立場をしっかりと主張すると同時に、一つひとつ対話を積み重ね、東シナ海を「平和・協力・友好の海」とすべく、引き続き意思疎通を強化していく。

日本政府は、化学兵器禁止条約に基づき、中国における旧日本軍の遺棄化学兵器の廃棄処理事業に着実に取り組んできている。2019年は、中国各地において遺棄化学兵器の現地調査及び発掘・回収を進めるとともに、吉林(きつりん)省敦化(とんか)市ハルバ嶺地区及び黒竜江(こくりゅうこう)省ハルビンにおける廃棄処理を進め、累計で約5万8,000発の遺棄化学兵器の廃棄を完了(12月現在)した。

邦人拘束事案については、日本政府として、これまで首脳会談など、日中間の様々な機会に早期解放に向けて働きかけを行ってきている。2019年9月に拘束された邦人1名は同年11月に解放された。その後も、2019年12月の安倍総理大臣と習近平国家主席との会談を始め、あらゆるレベル・機会を通じて法施行及び司法プロセスにおける透明性、邦人の権利の適切な保護、公正公平の確保並びに人道的取扱いを引き続き中国政府に対して強く求めてきている。

中国政府による日本産食品・農産物に対する輸入規制については、6月の習近平国家主席との日中首脳会談を始め、9月の日中外相会談、11月の王岐山国家副主席による安倍総理大臣表敬や12月の安倍総理大臣と習近平国家主席及び李克強国務院総理との日中首脳会談など、あらゆる機会を通じて、中国側に対して科学的根拠に基づく評価を促すとともに、規制の撤廃・緩和の働きかけを行った。日本産牛肉の輸出再開については、11月25日、輸出再開のための重要なステップの一つである「日中動物衛生検疫協定」の署名が行われ、その後12月19日付で、中国政府は牛海綿状脳症(BSE)・口蹄疫(こうていえき)に関する輸入解禁令の公告を発出した。また、マカオとの関係では、10月24日、マカオ政府は9都県産(宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、新潟及び長野)の野菜、果物及び乳製品について、マカオ政府が指定する書類の添付を条件に輸入停止を解除すると発表した。

(2)台湾

ア 内政

2020年1月11日、4年に一度の総統選挙及び立法委員選挙が実施された。2018年11月の統一地方選挙において与党・民進党は大敗したものの、2019年夏以降、世論調査で最大野党・国民党の韓国瑜(かんこくゆ)総統候補の支持を上回った、現職の蔡英文(さいえいぶん)総統が歴代総統選挙最多得票で再選した。

立法委員選挙においても、民進党は、議席を減らしたものの、全113議席のうち61議席を獲得して過半数を維持し、国民党は38議席の第二党に止まった。また2019年8月に発足した台湾民衆党が5議席を獲得して第三党となった。また、2019年通年の実質GDP成長率は前年比2.71%増となった。

イ 両岸関係・外交

蔡英文政権の発足以降、中台間の公式ルート(中国側:国務院台湾事務弁公室・海峡両岸関係協会、台湾側:行政院大陸委員会・海峡交流基金会)による直接のやり取りは中断していると見られる。このような中、2019年1月、習近平国家主席は重要講話を発表し、「一国二制度」による両岸統一を呼びかけた一方、蔡英文総統は、絶対的多数の台湾住民は「一国二制度」を受け入れられないなどと表明した。

台湾は、2009年から2016年は世界保健機関(WHO)の総会にオブザーバー参加していたが、2017年以降は参加できていないほか、国際民間航空機関(ICAO)を始め他の国際機関の総会などにも参加できていない。なお、技術会合や専門家会合については、一部を除き台湾が参加できていない(WHOにおける2020年COVID-19に関する専門家会合には台湾も参加。)。

また、2016年のサントメ・プリンシペ、2017年のパナマ、2018年のドミニカ共和国、ブルキナファソ及びエルサルバドルに続き、2019年9月にはソロモン諸島及びキリバスが、台湾と断交するとともに中国との外交関係を樹立・回復した結果、台湾と外交関係を有する国は15か国となった(蔡英文政権発足後、7か国が台湾と断交)。

ウ 日台関係

台湾は、日本にとって、自由、民主主義、基本的人権、法の支配といった普遍的価値を共有し、緊密な経済関係と人的往来を有する極めて重要なパートナーであり、大切な友人である。

日本と台湾との関係は、1972年の日中共同声明に従い、非政府間の実務関係として維持されている。

日台双方の市民感情は総じて良好であり、日本側の民間窓口機関である日本台湾交流協会の調査(2019年2月実施)によれば、「日本に親しみを感じる(どちらかというと親しみを感じる)」と回答した台湾住民は70%との結果も出ている。

このような良好な対日感情を反映し、2019年における台湾訪日者数は489万人を超えて過去最高を記録するなど、相互の人的往来は密接である。

また、4月からは、日台ワーキングホリデー制度の査証発給枠を5,000件から1万件に拡大した。

そのほか10月には、日本台湾交流協会と台湾側の民間窓口機関である台湾日本関係協会との間で、「環境保全分野における交流と協力に関する覚書」、「特許審査ハイウェイ(PPH)本格実施に関する覚書」、「意匠出願の優先権書類の電子的交換(意匠PDX)に関する覚書」、「有機食品の輸出入に関する協力の促進に関する覚書」が作成されている。

我が国としては、WHO総会への台湾のオブザーバー参加を一貫して支持してきている。

その一方、東日本大震災後に台湾が日本産食品に課している輸入規制は依然として解除されておらず、日本側は科学的根拠に基づき、その撤廃・緩和を繰り返し強く求めている。

(3)モンゴル

ア 内政

2017年10月に首相、同11月に与党・人民党党首として選出されたフレルスフ首相は、就任2年目となる2019年を通じ、安定した政権運営を行った。また、国際通貨基金(IMF)との間で合意した拡大信用供与措置(EFF)を着実に推進し、2019年の名目GDP成長率が5.1%に達するなど、モンゴルのマクロ経済指標は着実に改善している。

イ 日・モンゴル関係

モンゴルは、日本と普遍的価値を共有する地域の重要なパートナーであり、引き続き「戦略的パートナーシップ」として位置付けた友好的な両国関係を、真に互恵的なものとするべく一層強化していく。

2019年6月、河野外務大臣は日本の現職外相として約9年ぶりにモンゴルを訪問し、ツォグトバータル外相との間で外相会談を行ったほか、バトトルガ大統領及びフレルスフ首相を表敬した。河野外務大臣は8月、ASEAN関連外相会議に出席するため訪問したタイにおいてもツォグトバータル外相との外相会談を行った。

9月、東方経済フォーラムに出席するためウラジオストク(ロシア)を訪問した安倍総理大臣は、バトトルガ大統領との間で、3年連続となる首脳会談を行った。

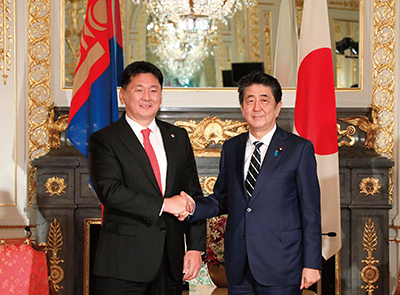

10月、フレルスフ首相は即位礼正殿の儀に参列するため訪日し、安倍総理大臣との間で首脳会談を行った。

(10月21日、モンゴル・ウランバートル 写真提供:内閣広報室)

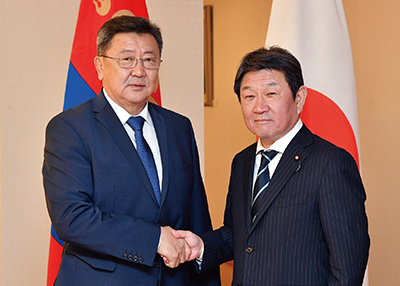

12月、エンフボルド国防相は外務省の閣僚級招へいプログラムにより訪日し、河野防衛大臣との間で防衛相会談を行ったほか、茂木外務大臣と会談を行った。

(12月2日、東京)

そのほか、政府間では、4月に第5回外交・防衛・安全保障当局間協議(東京)を開催した。

こうした一連の活発な交流を通じ、「戦略的パートナーシップ」を発展させ、地域・国際社会の平和と安定に共に貢献していく決意を確認した。また、7月、日本企業連合がモンゴル政府との合弁で設立したNew Ulaanbaatar International Airport LLC社を通じて、モンゴル国家開発庁との間で新ウランバートル国際空港の15年間の事業権契約を締結したことを踏まえ、円滑な開港に向け両国間で協力していくことを確認した。

今後も引き続き、2017年3月に外相間で署名した「戦略的パートナーシップのための日本・モンゴル中期行動計画(2017~2021)」に沿って着実に二国間関係を強化し、両国の「戦略的パートナーシップ」を発展させるべく取り組んでいく。