2 東部アフリカ地域

(1)ウガンダ

ウガンダは、1986年以来、ムセベニ大統領による長期政権の下、安定した内政を背景とした経済成長を維持し、東部アフリカの主要国として地域の安定に貢献している。同国北部に滞在する南スーダン難民も含め、難民の受入れも積極的に行っている。

10月にはTICAD閣僚会合で、辻外務大臣政務官がオケロ国際問題担当国務相と会談を行い、また、11月には佐藤外務副大臣が同国を訪問し、ムセベニ大統領と会談を行うとともに、日本の支援で建設されたナイル架橋の完工式に出席した。

(2)エチオピア

東アフリカ最大の人口(1億人強)を有するエチオピアは、首都にアフリカ連合(AU)本部が置かれているほか、政府間開発機構(IGAD)の議長国を務めるなど、域内で重要な役割を果たしている。経済面では堅調な成長を続け、中所得国入りを目指している。

4月のアビィ新首相就任以降、国内における政治・経済改革が推進された。また、7月には、国境紛争問題を抱え対立が続いていたエリトリアと20年ぶりに外交関係を再開し、「平和及び友好関係に関する共同宣言」に署名した3。

8月に薗浦内閣総理大臣補佐官がエチオピアを訪問したほか、2月にアクリル外務国務相、8月にセイヨム首相特使が訪日した。10月のTICAD閣僚会合には、アフェワク外務国務相が出席した上で、辻外務大臣政務官と会談を行い、11月にはアルケベ首相府経済計画・評価・支援部門長官が旭日重光章受章のため訪日した。

(3)エリトリア

エリトリアは、1993年にエチオピアから独立したが、1998年から2000年にかけてエチオピアとの間で国境紛争が勃発し、その後も対立関係が続いていた。その後、両国関係は改善し、2018年7月に20年ぶりに外交関係を再開した。また、同月にソマリアとも外交関係を開設する等、近隣諸国とも関係を改善し、2009年以来国連安全保障理事会により科されていた制裁の解除のための決議が11月に全会一致で採択された。

また、佐藤外務副大臣及び奥野総務副大臣が8月にエリトリアを訪問した。

(4)ケニア

ケニアは東アフリカ最大のモンバサ港を擁し、東・中央アフリカの玄関口として地域経済の中心を担っている。また、ケニアはソマリア、南スーダン等の平和構築にも尽力するなど、東アフリカの安定勢力として地域の平和と安定のために貢献している。内政面では、ケニヤッタ大統領は今後5年間の重点経済政策として、①製造業、②食料、③保健、④住宅の四つのアジェンダから成る「BIG4」を打ち出し、新たな国造りの取組を行っている。

8月には茂木経済再生担当大臣が訪問し、また、10月のTICAD閣僚会合には、ジュマ外務長官が出席し外相会談が行われた。同年11月にはケニア政府が主催し、日本も共催者となった「持続可能なブルー・エコノミーに関する世界会議」に出席するために佐藤外務副大臣がケニアを訪問した。

(5)コモロ連合

コモロ連合は、インド洋に位置する島国であり、長く続いた政情不安や、気候条件に左右されやすい農業主体の経済等が、経済成長・社会発展の障害となっている。7月、大統領選挙の輪番制を維持しつつも、現職のアザリ大統領の出身であるグランコモロ島からの再選を可能とする内容の憲法改正が国民投票により成立した。

日・コモロ関係では、2月にスエフ外相が訪日し外相会談が行われた際に、日・コモロ外相共同プレス・ステートメントを発出し、日本が推進する「自由で開かれたインド太平洋」への支持を得た。また、8月には佐藤外務副大臣が同国を訪問し、アザリ大統領を表敬する等、二国間の要人往来が活発化した一年となった。さらに、10月のTICAD閣僚会合にはジュモア外務・国際協力大臣付国際協力担当閣外相が出席し、佐藤外務副大臣と会談を行った。

(6)ジブチ

ジブチは、インド洋を挟んでヨーロッパとアジア諸国を結ぶ世界貿易の大動脈に面しており、地域の物流ハブ(拠点)を目指している。また、国際安全保障上の拠点であるとともに、「自由で開かれたインド太平洋」を実現する上での重要国でもある。

ジブチは、2011年から海賊対処行動のための自衛隊の拠点を受け入れており、日本との二国間関係は非常に良好である。2018年8月にはユスフ外務・国際協力相が訪日し外相会談を行い、二国間関係と国際場裏における協力の一層の強化を確認する外相共同プレス・ステートメントが発出された。さらに、10月のTICAD閣僚会合にはアリ・ハッサン外務・国際協力省次官が出席し山田外務大臣政務官と会談を行った。

(7)セーシェル

セーシェルは一人当たり国民総所得(GNI)が1万4,180米ドルとサブサハラアフリカ第一位の高水準であるものの、小島嶼(とうしょ)国として気候変動・防災等の分野での脆弱性を抱えている。

2018年は活発な要人往来が行われた。8月に佐藤外務副大臣がセーシェルを訪問し、また、10月のTICAD閣僚会合にはフォール外務長官が出席し、佐藤外務副大臣と会談を行った。さらに、12月にメリトン副大統領兼外相が訪日した際には外相会談を行い、日・セーシェル外相共同プレス・ステートメントを発出した。2019年1月には在セーシェル日本国兼勤駐在官事務所が新設され、二国間関係の一層の発展が期待される。

(8)ソマリア

ソマリアの平和と安定は、地域及び世界の平和と安定にとって重要であり、日本を含む国際社会はソマリアの国造りを支援している。干ばつ等の影響による人道危機や、国際テロ組織アルカイダ系の過激派アル・シャバーブ(AS)の活動は継続しているものの、治安の安定化や経済発展に向けた取組が進められている。

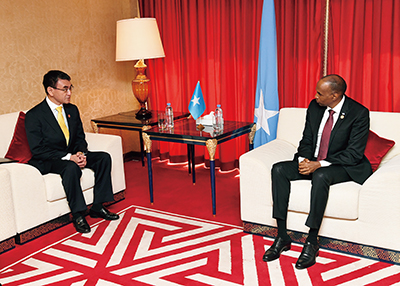

10月のTICAD閣僚会合にはアブドゥルカディル外務国際協力省閣外相が出席し、佐藤外務副大臣と会談を行った。また、12月には、河野外務大臣が訪問先のカタールでカイレ首相を表敬した。

(9)スーダン

スーダンはサブサハラアフリカ第二位の国土面積を持つ大国であり、原油、鉱物資源、ナイル川からの水資源や肥沃(ひよく)な耕地に恵まれている。近年は南スーダン問題やダルフール情勢に改善が見られ、国内の治安情勢は改善傾向にある。また、2017年10月に米国が対南スーダン経済制裁を解除したため、今後は経済への好影響が期待されている。内政面では、現在スーダン政府は包括的な国民和解を目指し、国民対話プロセスを開始しており、2020年の全政党参加による大統領選挙の実施を目指している。

10月のTICAD閣僚会合には、オサマ・ファイサル外務担当国務大臣が出席し、佐藤外務副大臣と会談を行った。

(10)タンザニア

東南部アフリカの平和と安定を支えるタンザニアは、長年にわたり高い経済成長率を維持している。近年では、民間企業の進出意欲も高く、特に経済、経済協力の面において日本との二国間関係は緊密化してきている。また、本年7月には、日・タンザニア投資協定の第5回交渉を実施した。

2018年8月には、佐藤外務副大臣がタンザニアを訪問し、マグフリ大統領及びマヒガ外相への表敬を行った。また、10月のTICAD閣僚会合にはマヒガ外務・東アフリカ協力相が出席し、外相会談が行われた。

(11)マダガスカル

2017年12月の大統領訪日を契機にして、日・マダガスカル二国間関係は飛躍的に進展している。8月の佐藤外務副大臣によるマダガスカル訪問に続き、10月のTICAD閣僚会合にはドゥヴ外相とランジアリマナナ農業・畜産相が出席し、外相会談が行われた。

経済面では、最大の輸出品であるバニラに加え、日本企業が筆頭株主であるニッケル・コバルト地金の一貫生産事業が、同国経済の牽引(けんいん)役になることが期待される。また、日本は、資源の積出し港となる同国最大のトアマシナ港の拡張事業を円借款で支援している。

また、11月から12月にかけて行われた選挙の結果、2019年1月にラジョリナ候補が大統領に就任した。就任式には、秋葉賢也総理大臣特使(衆議院議員)が出席、ラジョリナ大統領と会談し、投資及び経済協力分野などにおける二国間関係を一層強化することで一致した。過去5年間の民主主義の成果の上に、マダガスカルの経済成長の加速化が期待される。

(12)南スーダン

南スーダンでは、2013年12月の首都ジュバにおける衝突事件以降、混乱が続いており、政府間開発機構(IGAD)による調停活動が継続しているが、2018年は和平プロセスに一定の進展が見られた。6月には恒久的停戦に関するハルツーム宣言が発出され、9月にはキール大統領、マシャール前第一副大統領ほかによって新たな衝突解決合意が署名された。また、10月には合意署名を記念する平和式典が挙行され、マシャール前第一副大統領が約2年ぶりにジュバへの帰還を果たした。今後は、IGADの指導の下で、新たな衝突解決合意の実施プロセスが開始される予定である。

10月のTICAD閣僚会合にはニアル・デン外務国際協力相が出席し、外相会談が行われた。

~挑戦とやりがい~

国境・移住管理の強化は、南スーダン政府が積極的に取り組んでいる喫緊の課題です。現在も、周辺国から非正規な方法で南スーダンに入国する人や南スーダンを通過してリビアやヨーロッパを目指す人の移動が後を絶ちません。空港や国境で適切な出入国管理を行うことは、国の治安を守り、人々の安全な移動を促進し、非正規の出入国や人身取引、密輸などの犯罪を防ぐことにつながります。また、政策形成や政府職員の能力向上を通じて国内の移住管理を強化することで、脆弱な移民に対する保護も向上させることができます。私の仕事は、その政府の取組を、研修の実施やインフラ整備、政策形成、周辺国との連携強化などを含む様々な側面から支援することです。南スーダンは独立後、多くのものをゼロから作り上げてきました。国境・移住管理の分野に関しても同様です。この仕事を通じて、南スーダンの「国造り」に携わることができ、とても光栄に思っています。そして、政府職員たちと手を取り合い、日々悩みながらも一歩一歩前進し、確実な成果を生み出していることに非常に大きな喜びを感じています。専門性をいかしながら、政府の取組に寄り添い、きめの細かい支援を行うことができるのは、国際機関ならではの仕事と言えるのではないでしょうか。

(写真提供:IOM 南スーダン事務所)

国連で勤務する醍醐味(だいごみ)は、様々な国から集まった同僚と、国際社会の公共益増進に向けた仕事ができることです。私の勤務するUNMISSは、紛争によって命の危険にさらされている一般市民を保護し、持続的な平和に向けた政治プロセスを進める支援を行っています。南スーダンの平和構築に向け、様々な取り組み方や限りない数の課題がある中で、共通した目標と戦略を立て、それを着実に実施していくことは簡単ではありません。それでも、戦略策定の担当者としては、少しでも戦略が共有され、各部署間や他の国連機関との連携が進み、活動が計画的に実施できた時、仕事のやり甲斐(がい)を感じます。また、国連での勤務を通じ、多国籍・多文化環境の中では、まずは違いを認め、お互いを尊重することから始めることが肝要だと学びました。三歩進んで二歩下がる日々ですが、UNMISSが着実な成果を上げることで、世界で一番新しい国、南スーダンの人々が将来への希望を持つことに、そして、国際社会の平和と安全を維持するために行われている国連平和維持活動への評価と信頼性を高めることに貢献できるのではないかと思い、仕事に取り組んでいます。

(13)モーリシャス

2018年に独立50周年を迎えたモーリシャスは、安定した政治情勢の下、伝統産業である砂糖生産、繊維産業及び観光業に加え、IT産業や金融分野へと産業の多角化を積極的に進めている。世界銀行によるビジネスのしやすい国ランキングでアフリカ第一位を維持しており、アフリカ諸国やインドとの自由貿易協定(FTA)を締結し、アフリカの投資拠点を目指している。

モーリシャスには、インド洋委員会(IOC)や環インド洋連合(IORA)の本部が置かれており、海洋安全保障に関する会合の開催や、ソマリア海賊対策コンタクト・グループ(CGPCS)でも積極的な役割を果たしている。8月には佐藤外務副大臣が同国を訪問したほか、10月のTICAD閣僚会合にはカナバディ外務・地域統合・国際貿易省次官が出席し、山田外務大臣政務官と会談を行った。

(14)ルワンダ

2000年に就任し、2017年に3選されたカガメ大統領のリーダーシップの下、経済開発及び国民融和に向けた努力が続けられている。近年、特に情報通信技術(ICT)分野において急速な発展が見られ、日本企業の進出も増加している。

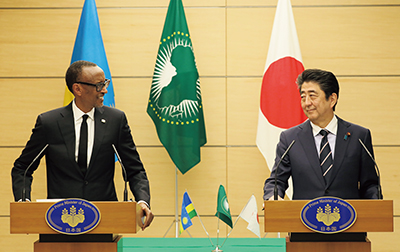

要人往来も活発であり、3月、ルランギルワICT大臣が訪日した。7月、堀井学外務大臣政務官を団長とするアフリカ貿易投資促進官民合同ミッションがルワンダに派遣された。また8月には茂木経済再生担当大臣が同国を訪問し、10月のTICAD閣僚会合には、ンドゥフンギレヘ外務・協力・EAC国務相が出席し、辻外務大臣政務官と会談を行った。さらに、2019年1月には、実務訪問賓客として、カガメ大統領が訪日した。カガメ大統領の日本滞在中、日・ルワンダ首脳会談、安倍総理大臣夫妻主催夕食会、日本・ルワンダビジネスフォーラム等の行事が行われるとともに、日・ルワンダ共同声明が発出された。今回の訪問を受け、これまで築き上げられた二国間関係の更なる深化が期待される。

3 日本は、これらを歓迎し、今後、両国間の関係の進展と、両国のアフリカの角地域の一層の安定と繁栄への貢献に期待するとの外務大臣談話を発出した。