第2節 北米

1 米国

(1)米国情勢

ア 政治

2018年1月30日、政権発足2年目に入ったトランプ大統領は、連邦議会で一般教書演説を行った。この演説で、トランプ大統領は、税制改革を始めとする政権1年目の実績を強調しつつ、インフラの再建、移民制度改革、米軍の強化等により、安全で、強く、誇り高い米国を築くとの決意を示した。また、米国民の連帯を呼びかけ、特に移民やインフラ政策について超党派で施策を進める重要性に言及した。しかし、こうした連帯の呼びかけにもかかわらず、内政面では党派間で対立する場面が数多く見られた。

移民政策に関し、トランプ大統領は、前年に引き続き移民・難民政策の厳格化に取り組んだ。4月、国境地域で拘束された不法移民を全て訴追する「ゼロ容認」政策を実施したが、多数の未成年の不法移民を保護者と引き離して施設に収容したことへの批判が広がり、6月に新たな大統領令により政策を修正した。また、10月に米国を目指し中米を出発した移民キャラバンに対しても、軍要員を派遣したり、国境検問所を一時閉鎖したりするなどの強硬な対応をとった。中間選挙後の12月には、トランプ大統領がメキシコとの国境の壁を建設する予算を強く求めていることを背景に、共和党と民主党の間の予算協議がまとまらず、連邦政府機関の一部が閉鎖する事態となった。

7月、トランプ大統領は、ケネディ連邦最高裁判事の引退を受け、後任に連邦控訴裁判事であったカバノー氏を指名し、同氏は10月に上院本会議の承認を得て、最高裁判事に就任した。連邦最高裁の判決は社会に与える影響が大きいため、その判事人事は注目を集めるが、カバノー氏の指名承認プロセスにおいては、複数の女性が同氏による過去の性的に不適切な行為を告発し、上院委員会における公聴会の開催や、FBIによる疑惑の調査が行われ、特に大きな議論を巻き起こした。

2016年米国大統領選挙にロシアが様々な手段を通じて介入したとされるいわゆる「ロシア疑惑」をめぐっては、2017年5月に開始したマッラー特別検察官による捜査が継続されている。トランプ大統領は一貫して共謀を否定しているが、トランプ陣営の関係者が虚偽の供述等により訴追されたり、司法取引に応じたりするなど、引き続き高い関心を集めている。

外交面では、史上初となる米朝首脳会談の開催や中国に対する大規模な関税措置、イラン核合意からの離脱等、従来と異なるアプローチによる外交政策が数多く見られた。

トランプ政権の内情を批判的に描いた本の出版や、一部のメディアからの政権への激しい批判等があったが、好調な米国経済や米朝首脳会談の開催等を背景に、大統領支持率は6月中旬に就任直後以来の最高値45%を記録し、中間選挙後もおおむね40%程度を維持しているなど、比較的安定して推移している。共和党支持者からは8割を超える圧倒的な支持を得ている一方で、民主党支持者からの支持は1割程度とこれまでの政権と比較しても低く、トランプ大統領への評価をめぐり、党派で大きな隔たりがあることが伺える。

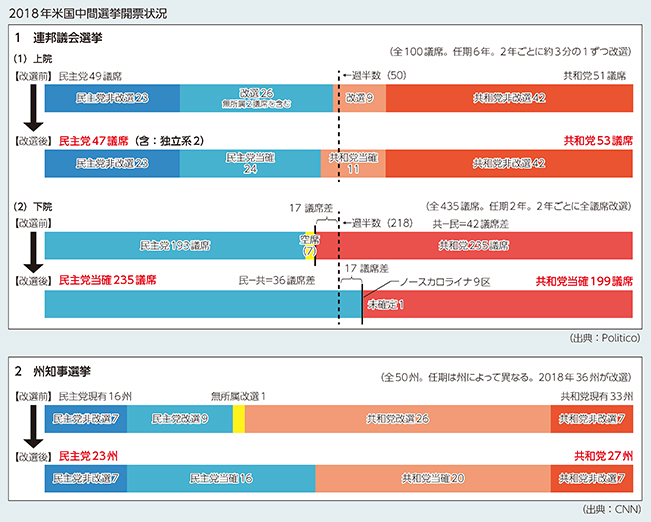

11月に行われた中間選挙は、トランプ大統領の政治姿勢や政策の是非をめぐる関心の高さを背景に、投票率が50%程度という中間選挙としては非常に高いものとなった。特に、民主党の支持基盤である女性や若年層、マイノリティによる投票が大きく伸びたと指摘されており、民主党が下院で435議席中235議席を獲得し、8年ぶりに多数党の地位を奪還した(一議席未確定)。一方の共和党は、一般的に中間選挙は大統領所属政党に厳しい結果となることが多いとされる中、上院で100議席中改選前から2議席増となる53議席を獲得し、多数を維持した。また、州知事選挙では、2016年の大統領選でトランプ大統領が勝利したウィスコンシン州やミシガン州等で民主党が知事職を奪還し、改選された36州中16州で勝利した。一方、共和党は大統領選の大票田でもあるフロリダ州やオハイオ州等を維持し、20州で勝利した。

中間選挙の結果、共和党は上院での多数を維持したものの、下院では民主党が多数党となり、2019年には「ねじれ議会」を迎えることとなった。民主党は、2020年の大統領選挙も視野に入れ、議会の権限を活用して「ロシア疑惑」等に関する調査を進め、トランプ政権への批判を強めると予測されている。また、「ロシア疑惑」をめぐる捜査の進展次第では、トランプ大統領の政権基盤に大きな影響が及ぶ可能性があるとの指摘もある。

2019年の「ねじれ議会」の下で、党派間の対立が一層深まるのか、また、3年目を迎えるトランプ政権がどのようにかじ取りを行っていくのか、今後の動向が注目される。

イ 経済

(ア)経済の現状

米国経済は、2018年も着実に景気回復を続けた。2018年の実質GDPは、前年比年2.9%増となった。また、失業率については、改善傾向が継続し、12月には3.9%となり、リーマン・ショック前の水準以下まで低下した。米国経済は今後も回復が続くと見込まれるが、今後の政策の動向及びその影響に留意する必要がある。

(イ)経済政策

トランプ大統領は、2017年1月の就任後、環太平洋パートナーシップ(TPP)協定離脱に関する大統領覚書への署名、北米自由貿易協定(NAFTA)の再交渉、知的財産侵害に関する通商法第301条に基づく調査の実施などの不公正な貿易の是正への取組、気候変動に関するパリ協定からの脱退表明、法人税の引下げを含めた税制改革法案の成立など、世界経済に大きな影響を与えるような政策を採ってきた。2018年には、鉄鋼及びアルミニウムに関する通商拡大法第232条に基づく輸入制限措置、同条に基づく自動車等に関する調査の開始、中国に対する措置に関する大統領覚書の署名とそれに伴う米中間での追加関税措置の応酬、米韓自由貿易協定(KORUS)の改正、日本、EU、英国との新たな貿易協定交渉の開始合意、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)の署名等が行われた。

金融政策については、2007年のサブプライムローン問題を契機に政策金利の誘導目標の引下げが順次実施され、政策金利の誘導目標の水準を0%から0.25%とするゼロ金利政策を2008年から7年間続けていた。その後、2015年12月の連邦公開市場委員会(FOMC)において同水準の引上げを決定し、ゼロ金利政策を解除した。以来8度(2016年12月、2017年3月・6月・12月、2018年3月・6月・9月・12月)、同水準の引上げが実施され、2019年1月現在、政策金利の誘導目標の水準は2.25%から2.50%となっている。今後の金融政策の決定に際しては、労働市場の状況に関する指標、インフレ圧力やインフレ期待に関する指標、金融や国際情勢などを考慮するとしている。

(2)日米政治関係

2018年、日米は首脳間で14回(うち電話会談10回)、外相間(国務長官不在期間等の職責代行を含む。)で16回(うち電話会談が6回)会談を行うなど、前年に引き続き、頻繁にハイレベルで政策調整を行った。こうした首脳間、外相間の深い信頼関係の下、日米同盟はかつてなく強固なものとなっており、両国は北朝鮮問題を始めとする地域及び国際社会の諸課題の解決や「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向け、緊密に連携して対応している。

1月16日、米国とカナダが共催して、バンクーバー(カナダ)で開催された北朝鮮に関する関係国外相会合の際、河野外務大臣はティラソン国務長官との間で日米外相夕食会を行うとともに、日米韓外相会合を開催し、北朝鮮に対し最大限の圧力をかけていくため、日米及び日米韓で連携して国際的な取組を主導していくことを改めて確認した。

2月6日から8日まで、ペンス副大統領夫妻が、平昌(ピョンチャン)オリンピック開会式への出席に先立ち訪日し、同副大統領は安倍総理大臣を表敬するとともに、夫人と共に安倍総理大臣夫妻が主催した晩餐(ばんさん)会に出席した。安倍総理大臣とペンス副大統領は、朝鮮半島の非核化に向け、北朝鮮に対して最大限の圧力をかけ続けていくことで一致するとともに、北朝鮮に政策を変えさせるため、日米、日米韓3か国で緊密に連携していくことを確認した。また、東シナ海及び南シナ海に関する連携や、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた協力も確認した。

3月9日の日米首脳電話会談では、トランプ大統領から、韓国から北朝鮮の金正恩(キムジョンウン)国務委員長が非核化を確約したことや金正恩国務委員長自身がトランプ大統領自身との対話を望んでいる等の報告があったと説明があり、また、状況を注視しつつ、自分としても金正恩国務委員長と会う用意があるとの説明があった。これに対し安倍総理大臣から、日米は100%共にあると述べ、拉致問題を含め日米で緊密に協力していくことで一致した。

その後、河野外務大臣は、3月15日から17日まで、ワシントンDCを訪問し、ペンス副大統領を表敬するとともに、サリバン国務副長官(当時、離任予定であったティラソン国務長官の職責を代行中)、マティス国防長官ほかと会談した。これらの会談において、河野外務大臣からは、核・ミサイル、そして拉致問題を包括的に解決すべきことを伝達し、引き続き日米で緊密に連携していくことを確認した。

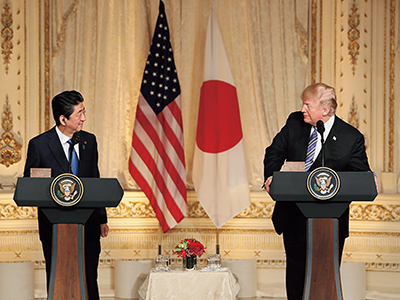

4月17日から19日まで、安倍総理大臣はフロリダ州パームビーチを訪問し、トランプ大統領と日米首脳会談を行った。会談では、米朝首脳会談を含めた北朝鮮問題への今後の対応に関し、両国の方針を綿密にすり合わせるとともに、トランプ大統領が、米朝首脳会談で拉致問題を取り上げ、日本人拉致問題の早期解決を働きかけることを確認した。また、両首脳は、3度目となるゴルフや、2度の社交の夕食会などを通じ、信頼関係を一層強化した。

(4月17日、米国・フロリダ 写真提供:内閣広報室)

(4月18日、米国・フロリダ 写真提供:内閣広報室)

4月23日、G7トロント外相会合出席の際、河野外務大臣は、サリバン国務長官代行と会談を行い、北朝鮮を含む諸課題について、G7として力強いメッセージを発出すべきことを確認した。

4月26日にポンペオ国務長官が就任したことを受け、4月30日、河野外務大臣と就任直後の同長官との間で、双方が訪問中であったアンマン(ヨルダン)で、初の外相会談を行った。両外相は、4月27日に開催された南北首脳会談を核などの諸懸案の包括的な解決に向けた前向きな動きとして歓迎しつつ、米朝首脳会談への対応を含む北朝鮮問題に係る今後の方針について綿密な調整を行った。

5月23日及び24日、河野外務大臣はワシントンDCを訪問し、ポンペオ国務長官ほかと会談を行った。米朝首脳会談に向けた準備において主要な役割を果たしていたポンペオ国務長官から、米朝首脳会談に向けた米国側の準備状況等につき説明があり、両外相は北朝鮮への圧力維持の必要性や、日米韓三か国の連携の重要性等を確認した。

6月12日の米朝首脳会談を目前に控えた6月6日及び7日、安倍総理大臣はワシントンDCを訪問し、トランプ大統領と会談を行い、北朝鮮問題に関する今後の方針について綿密な調整を行った。両首脳は、米朝首脳会談が、拉致、核・ミサイルといった諸懸案が前進する歴史的な会談となるよう日米、日米韓で緊密に連携していくことで一致した。また、この総理訪米に合わせて、河野外務大臣も6日から8日にかけてワシントンDCを訪問し、ポンペオ国務長官ほかと会談を行うとともに、首脳会談にも同席した。

米朝首脳会談前日の6月11日、安倍総理大臣は、トランプ大統領と電話会談を行い、直前の準備状況についての説明を受けた。また、両首脳は、日米、日米韓で基本方針について完全に一致していることを改めて確認した。

翌12日、米朝首脳会談終了後に、安倍総理大臣とトランプ大統領、河野外務大臣とポンペオ国務長官は、それぞれ電話会談を行った。日米首脳電話会談ではトランプ大統領から米朝首脳会談についての詳細な説明があり、両首脳は金正恩が朝鮮半島の完全な非核化に向けて意思を改めて文書の形で明確に約束した意義は大きいとの認識で一致するとともに、歴史的な米朝会談の成果の上に、国際社会と一致協力して、北朝鮮の安保理決議の完全な履行を求めていくとの日米の確固たる方針を改めて確認した。また、安倍総理から、日本にとって重要な拉致問題について、米朝首脳会談で、トランプ大統領から金正恩国務委員長にしっかりと伝達したことに謝意を表した。

さらに、翌13日から14日まで、河野外務大臣は、ソウル(韓国)を訪問し、日米韓外相会合に出席するともに、ポンペオ国務長官と日米外相会談を行った。会談では、ポンペオ国務長官から改めて米朝首脳会談の詳細な内容について説明を受け、拉致問題を含めた北朝鮮問題に関する連携を確認した。

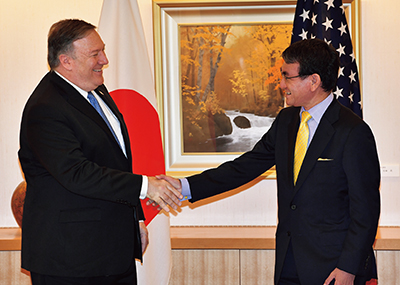

7月7日及び8日、訪朝後に訪日したポンペオ国務長官は、安倍総理大臣を表敬するとともに、河野外務大臣との日米外相会談及び康京和(カンギョンファ)韓国外交部長も交えた日米韓外相会合を行った。これらの表敬等では、ポンペオ国務長官から訪朝時の北朝鮮とのやり取りについて詳細な説明があり、全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な廃棄を目指すとの目標を確認するとともに、安保理決議の完全な履行に向けた具体的行動を引き出すべく協力していくことを確認した。

8月4日、河野外務大臣は、シンガポールで開催された東南アジア諸国連合(ASEAN)関連外相会合の際に、ポンペオ国務長官との間で日米外相会談を行った。両外相は、北朝鮮問題で協力でしていくことを確認するとともに、7月30日にポンペオ国務長官が米国のインド太平洋経済ビジョンに関するスピーチを行ったことを踏まえ、法の支配に基づく「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた連携、協力を一層進めていくことを確認した。

2018年は、明治元年(1868年)の日本人による初の組織的海外移住から150周年であった。この機会を捉え、8月21日から26日まで、河野外務大臣は全米有数の日系人コミュニティーを擁するホノルル、サンフランシスコ及びロサンゼルスの3都市を訪問した。各都市では、日系人との意見交換や日系人になじみの深い施設等への訪問などを通じて、日本として日系人社会との関係を重視しているとのメッセージを発出し、日系人との関係強化を通じて日米関係の基盤の強化を図った。さらに河野外務大臣はロサンゼルスにおいて、ジャパン・ハウス ロサンゼルスの全館開館行事に出席した。

安倍総理大臣は、9月23日から28日にかけて、国連総会出席のためニューヨークを訪問し、23日にはトランプタワーにおいてトランプ大統領と夕食を共にし、また26日には日米首脳会談を行った。両首脳は、北朝鮮問題に関し最新の情勢を踏まえつつ方針を改めて綿密に調整し、関連安保理決議の完全な履行を確保するとの共通の目標を確認し、引き続き、日米、日米韓三か国で緊密に連携していくことを再確認した。また、拉致問題の解決に向けて、日米で引き続き協力していくことで改めて一致した。さらに、両首脳は、「自由で開かれたインド太平洋」の維持・促進に向けた共通のビジョンを推進するために、第三国で実施している具体的な協力を賞賛し、インド太平洋地域における様々な分野での協力を一層強化するとの強い決意を再確認した。

また、河野外務大臣は、国連総会出席のため9月22日から28日までニューヨークを訪問した後、28日から29日にかけてワシントンDCを訪問して母校であるジョージタウン大学で講演し、日本の外交政策や日米関係等について発信した。

10月6日及び7日、ポンペオ国務長官が訪朝に先立ち訪日し、安倍総理大臣を表敬するとともに河野外務大臣と外相会談を行い、同長官の訪朝も含め、北朝鮮問題に関する方針の調整等を行った。

11月12日から13日まで、ペンス副大統領が2月に引き続き訪日し、安倍総理大臣への表敬、麻生副総理大臣兼財務大臣との会談等を行った。安倍総理大臣への表敬では、朝鮮半島の完全な非核化に向け、引き続き安保理決議の完全な履行が必要との認識で一致したほか、「瀬取り」への対処及び拉致問題の早期解決に向けた緊密な連携も確認した。また、引き続き日米が主導して、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた協力を強化していくことを確認した。

11月30日、G20ブエノスアイレス・サミット出席のためアルゼンチン訪問中の安倍総理大臣は、トランプ大統領と日米首脳会談を行った。両首脳は、北朝鮮問題に関し、方針の綿密な調整を行い、日米、日米韓3か国で引き続き緊密に連携していくことを確認した。また、安倍総理大臣から10月の訪中について説明し、両首脳は、中国の建設的な役割を促していくに当たって日米両国が緊密に連携していくことが重要であるとの認識で一致した。また、両首脳は、モディ・インド首相を交え、初の日米印首脳会合を開催した(第3章第1節3(1)149ページ参照)。

(3)日米経済関係

日米経済関係は、安全保障、人的交流と並んで日米同盟を支える三要素の一つである。4月17日及び18日に、フロリダ州パームビーチにおいて行われた日米首脳会談では、両首脳は、インド太平洋地域における自由で公正な交易を守ることが必要であることを確認した。また、双方の利益となるように、日米間の貿易・投資を更に拡大させ、公正なルールに基づく自由で開かれたインド太平洋地域における経済発展を実現するために、茂木内閣府特命担当大臣(経済財政政策)とライトハイザー米国通商代表との間で「自由で公正かつ相互的な貿易取引のための協議(FFR)」を開始することに合意した。8月及び9月にはFFRの第1回会合及び第2回会合が行われた。

(2018年8月9~10日、米国・ワシントンDC 写真提供:内閣官房TPP等政府対策本部)

9月26日にニューヨークにて行われた日米首脳会談では、両首脳は、FFR第2回会合を受け、日米両国の経済的な結び付きをより強固なものとすることが、日米の貿易を安定的に拡大させるとともに、自由で開かれた国際経済の発展につながるとの考えの下、日米物品貿易協定(TAG)について交渉を開始することに合意し、共同声明を発出した。

11月30日には、G20ブエノスアイレス・サミットの際に日米首脳会談を行った。両首脳は、9月に合意した日米共同声明に従い、日米双方の利益となるように、日米間の貿易・投資を更に拡大させ、公正なルールに基づく自由で開かれたインド太平洋地域の経済発展を実現していくことを再確認した。

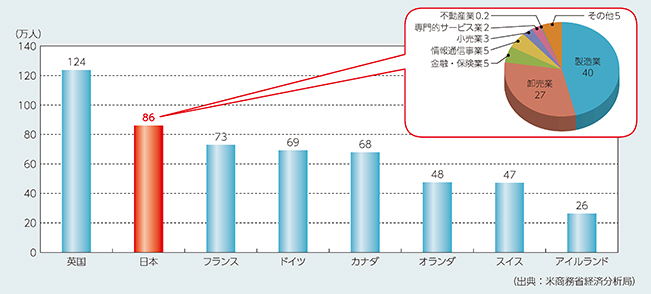

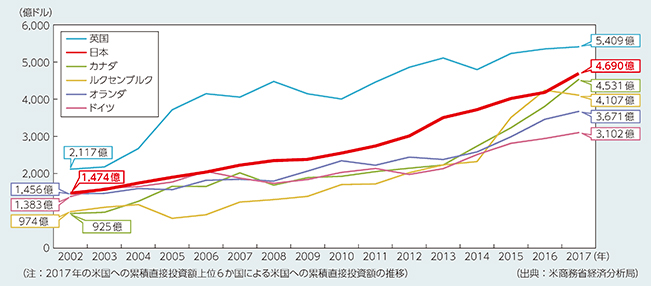

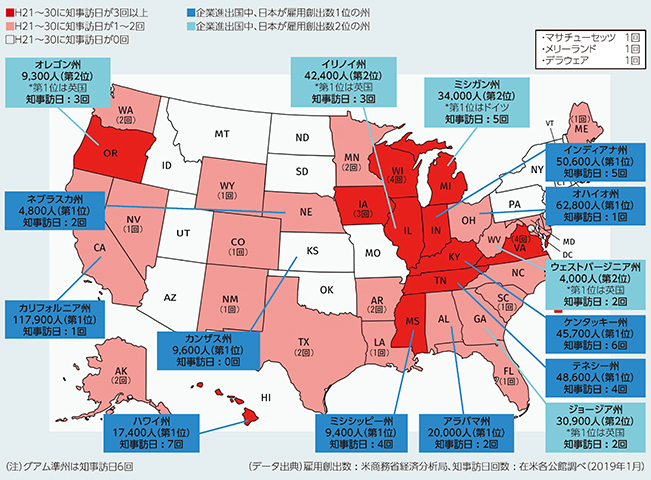

日米経済関係において特筆すべきは日本企業による対米投資であり、米国内の累積直接投資額で英国に次いで第2位(約4,690億米ドル(2017年、米国商務省統計))の地位を占めるに至っている。このような直接投資は日本企業による米国における雇用創出(約86万人(2016年、米国商務省統計))という形でも米国の地域経済に貢献しており、こうした活発な投資や雇用創出を通じた重層的な関係強化が、これまでになく良好な日米関係の盤石な基礎となっている。

インフラ分野では、北東回廊における超電導リニア技術(Maglev)の導入構想について、現在、メリーランド州によるMDP(Maglev Deployment Program)補助金とともに、日本でも予算を計上し日米で協調して調査を実施するなど、着実に計画が進展している。テキサス高速鉄道計画では米国民間企業(TCP)がJR東海の子会社であるHTeCと技術支援契約を締結する等、同計画の実現に向け支援が行われている。カリフォルニア高速鉄道計画では、6月の「ビジネスプラン2018」において最新の事業計画等が公表された。

エネルギー分野では、日本が働きかけを行ってきた分野において進展が見られた。米国産原油については、2016年度歳出法案が成立し、2016年5月に輸出解禁後初となる米国産原油の輸入が実現して以来、短期契約の形で断続的に日本に輸入されている。また、液化天然ガス(LNG)については、2018年5月、長期契約に基づくシェール・ガス由来の米国産LNGが初めて輸入された。日本の需要家は、米国との間で年間約1,000万トンのLNGの引取りを予定しており、今後米国からのLNG輸入が本格化する見通しである。これらの成果は日本のエネルギー安全保障及びエネルギーの安定供給に大きく貢献することが期待される。

テクノロジー分野では、サイバー、ライフサイエンス、ロボット、宇宙等の科学技術分野における日米協力に加え、ベンチャー企業支援、イノベーション創出でも日米協力を強化している。特にサイバー分野では、7月に「日米サイバー対話」の第6回会合が開催され、国際場裏における協力、能力構築支援等、幅広い日米協力について議論した。さらに、同月の「インターネットエコノミーに関する日米政策協力対話」第9回局長級会合では、次世代移動通信システム(5G)技術及び安全な将来のインターネットインフラストラクチャ、国境を越えるデータ流通の推進、効果的な個人情報保護、第三国におけるデジタル貿易に関する制限への対応等の議論を行った。

さらには、米国の各地方との協力も進んでいる。日本とカリフォルニア州、ワシントン州、メリーランド州及びインディアナ州それぞれとの間の経済及び貿易関係に関する協力覚書に加え、7月にはシカゴ市との間で覚書を作成した。また、米国に居住する際、生活基盤の立上げのため、現地の運転免許取得の負担を軽減することが重要との観点から、メリーランド州、ワシントン州に続き、12月にハワイ州との間で、運転免許試験の一部相互免除に関する覚書を作成した。その結果、これらの州において、日本の運転免許を所持する申請者に対し、州が実施する運転免許試験のうち学科試験及び技能試験が免除されることとなった。今後も現地の交通事情等を総合的に踏まえつつ、本取組の拡大を進めていく。

2017年4月には、日米の紐帯(ちゅうたい)をより確かなものとするために、一般国民にも行き届く草の根レベル(グラスルーツ)での取組を打ち出していくことが重要との認識の下、「グラスルーツからの日米関係強化に関する政府タスクフォース」が立ち上げられた。同タスクフォースでは、萩生田内閣官房副長官の下で計3回の議論を重ね、具体的な取組を進めるに当たっての指針を示した「行動計画」を取りまとめた。さらに、2018年6月に西村内閣官房副長官の下で開催された第2回フォローアップ会合では、同行動計画を踏まえて実施された具体的な取組についての報告と、それらの取組の強化に向けた方策について議論が行われた。同行動計画で示された、各地域の特徴や訴求対象の日本への関心度に応じた「テイラー・メイド」のアプローチを行う必要があるとの認識の下、日本企業が複数進出している地域を回る「地方キャラバン」や複合的な日本紹介イベント、運動会の開催等、米国各地で様々な取組が各省庁、機関の協力体制の下で実施されている。今後も日米経済関係の更なる飛躍のため、様々な取組をオールジャパンで実施し、日米同盟を強固なものにしていく。

1868年に日本から初めて組織的な海外移住者がハワイに到着しました。1868年は明治元年に当たることから、一行は元年者(がんねんもの)と呼ばれています。2018年は、明治150周年でもありますが、同時に日系海外移住、そして在米日系人150周年でもありました。

元年者は、炎天下のさとうきび畑で厳しい環境の下、慣れない農作業等に従事しました。また、翌1869年には、米国本土カリフォルニアに渡った会津若松藩士らが、若松コロニーと呼ばれる農園で養蚕や茶葉生産を試みました。

言葉も通じず習慣も異なる場に飛び込んだ初期の移住者は、過酷な生活を送りましたが、在米日系人は、苦労を重ねて徐々に現地での信頼を勝ち取り、自営業や農業で生計を確立し、米国に生活の場を獲得していきました。

しかし、1941年の日米開戦が契機となり、日系人の強制立ち退き及び抑留が開始されました。1942年の米国大統領令第9066号により、米国市民権を持つ二世も含む12万人以上の日系人が強制収容所に収容され、財産や自由を奪われて劣悪な住環境で過酷な生活を強いられることになったのです。一部の日系人は、米国への忠誠心を示すため軍への入隊を志願しました。主に日系人兵士で編成された米国陸軍第442連隊戦闘団は、欧州戦線で勇敢に戦い、数多くの死傷者を出しました。

終戦後、在米日系人は徐々に社会における立場を取り戻し、1988年の市民自由法成立によって、ようやく本格的な名誉回復が実現しました。強制収容に対する米国政府の公式謝罪や、生存する収容経験者への補償金2万ドルの支払い等を定めたこの法律の成立の背景には、故ダニエル・イノウエ上院議員やノーマン・ミネタ下院議員(いずれも肩書は当時)といった日系連邦議員の粘り強い活動がありました。

一部の在米日系人は、日系人であることにより過去に強制収容や差別にあった経緯もあり、日本に対する複雑な感情を有しているとも言われます。また、日本においても、在米日系人の歴史がよく知られているとは言えません。

しかし、日系人は日本にルーツを持つ方々であり、日系人との絆(きずな)を強化することは、重層的で強固な日米関係を築いていく上でも重要です。こうした観点から、外務省は、2000年に開始した在米日系人リーダーの招へいを始めとする交流プログラムを通じ、日系人との関係強化に取り組んでいます。

2018年8月には、河野外務大臣が、全米有数の日系人コミュニティを擁するホノルル、サンフランシスコ、ロサンゼルスの三都市を訪問し、様々な分野、世代の日系人と交流を深めました。

(8月22日、米国・ホノルル)

ハワイに初めて日本人が集団で移住したのは1868年のことで、明治維新の真っただ中でした。2018年には、そのハワイ到着150周年を祝して、いろいろな記念行事が開催されました。150周年を迎える準備のため、在ホノルル総領事館と緊密に連携しながら、2017年12月に、ハワイ日系人団体20組織から成るキズナグループを中心に、ハワイ州政府、ホノルル市役所、ビッショップ博物館、ハワイ大学等が参加する「元年者委員会」を発足させました(ハワイで最初の日系移住者は、到着した1868年が明治元年であったことから「元年者(がんねんもの)」と呼ばれています。)。

元年者約150人が横浜から船でハワイに到着し、上陸したのが1868年の6月20日であったことから、元年者委員会は、2018年6月にハイライトとなる記念イベントを計画し、準備を進めました。これと同時に、(公財)海外日系人協会が通常国内で行う海外日系人大会を最初の移住先であるハワイで開催することとなり、海外日系人協会と連携して記念イベントの準備を進めることになりました。ちなみに、海外日系人協会は50年前の1968年にもハワイで元年者100周年の記念大会を開催しています。

海外日系人協会との協議を重ねて、6月6日に海外日系人大会を、その翌日の7日に元年者委員会の主催による記念式典と元年者シンポジウムをホノルル市内の同じ会場で開催することに決まりました。海外日系人大会には、世界15か国から約300人の日系人が参加し、世界の日系人について幅広い議論が行われました。7日の元年者記念式典及びシンポジウムでは、元年者の子孫の方々、ハワイの地元の方々、日系人大会参加者など合わせて約500人が参加し、元年者の歴史の紹介等が行われ、大盛況でした。元年者の子孫の方々には、元年者から数えて8世代目の方々まで含まれていました。

(写真提供:元年者委員会)

さらに、これらのイベントに合わせ、秋篠宮同妃両殿下にハワイを御訪問いただきました。両殿下は海外日系人大会及び元年者記念式典にてお言葉を述べられ、それぞれのレセプションで参加者一人ひとりとお話しになり、また、ハワイにおける数々の日系人ゆかりの施設を訪問され、ハワイの人々にとって忘れられない御訪問となりました。秋篠宮同妃両殿下が直接握手して下さったと、感激して涙を浮かべていた日系人のお年寄りが多数おられました。

(写真提供:元年者委員会)

1868年当時、ハワイは米国に編入される前でしたが、元年者達がハワイで苦労し頑張ったこともあり、日本から移住者を受け入れようとの気運が高まりました。その結果、1885年に日本からハワイへの本格的な移住が始まり、戦前の1924年までに約20万人の日本人がハワイへ移住し、一時はハワイの人口の約43%までになりました。それから約100年、ハワイがホスピタリティあふれる多民族社会として発展していく中で日系人もこれに大きな貢献をし、1970年代には全米で初のアジア系州知事として日系人の知事が誕生し、また、故ダニエル・イノウエ連邦上院議員のように連邦議会で大きな活躍をする人も出てきました。ハワイと日本は、観光だけではなく、日常生活に根ざしたとても身近な関係にあります。

※役職は当時