2 地球規模課題への取組

(1)持続可能な開発のための2030アジェンダ

「持続可能な開発のための2030アジェンダ(2030アジェンダ)」は、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)10の後継として2015年9月の国連サミットで採択された、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向けた2030年までの国際開発目標である。

2030アジェンダは、先進国を含む国際社会全体の開発目標として相互に密接に関連した17の目標と169のターゲットから成る「持続可能な開発目標(SDGs)」11を掲げている。

日本は、2030アジェンダ採択後、まず、SDGs実施に向けた基盤整備として、総理大臣を本部長、官房長官及び外務大臣を副本部長とし、また、ほかの全ての国務大臣を構成員とするSDGs推進本部を設置し、SDGs達成に向けた中長期的戦略を定めたSDGs実施指針を策定し、日本が特に注力する八つの優先課題12を掲げた。また、SDGs実施に向けた官民パートナーシップを重視するため、民間セクター、市民社会、有識者、国際機関などの広範な関係者が集まるSDGs推進円卓会議を開催し、SDGs推進に向けた地方やビジネス界の取組、次世代・女性のエンパワーメントの方策、国際社会との連携強化などについて意見交換を行っている。

2016年に決定し2019年に改定されたSDGs実施指針は、2023年に2度目の改定が行われる見込みであり、同改定に向け、「SDGs推進円卓会議」の民間構成員による提言がまとめられることとなった。同提言を広く関係者の意見を踏まえたものとするため、7月及び10月に「SDGs実施指針に関するパートナーシップ会議2022」が開催され、12月のSDGs推進円卓会議において議論がなされた。様々なステークホルダーの意見も踏まえ、SDGs実施指針改定に向けた作業を進めていく。

ア 人間の安全保障

人間の安全保障とは、個人の保護と能力強化により、恐怖と欠乏からの自由、そして、一人一人が幸福と尊厳を持って生存する権利を追求するという考え方である。日本は、2015年に決定した開発協力大綱でも日本の開発協力の根本にある指導理念としてこれを位置付けている。国連においても関連する議論を主導し、日本のイニシアティブにより1999年に国連に設置された人間の安全保障基金に2021年末までに累計約490億円を拠出し、国連機関による人間の安全保障の普及と実践を支援してきた。また、二国間協力においても草の根・人間の安全保障無償資金協力などの支援を通じ、この概念の普及と実践に努めてきた。「人間中心」や「誰一人取り残さない」といった理念を掲げるSDGsも、人間の安全保障の考え方を中核に据えている。2022年2月、UNDPが人間の安全保障に関する特別報告書を公表した際、林外務大臣がビデオメッセージを発出し、同特別報告書の提言を踏まえ、人間の安全保障の実施と普及を一層推進していくことを表明した。また、9月の第77回国連総会一般討論演説において、岸田総理大臣は、新たな時代における人間の安全保障の理念に基づく取組の推進を掲げ、国連と共に新たな時代の人間の安全保障の実現を進めていく姿勢を明らかにした。

イ 防災分野の取組

毎年世界で2億人が被災し(犠牲者の9割が開発途上国の市民)、自然災害による経済的損失は、国連防災機関(UNDRR)の試算によれば、年平均約1,400億ドルに及ぶ。気候変動の影響により災害の頻発化・激甚化が懸念される中、防災の取組は、貧困撲滅と持続可能な開発の実現にとって不可欠である。

日本は、幾多の災害の経験により蓄積された防災・減災に関する知見をいかし、防災の様々な分野で国際協力を積極的に推進している。2015年3月に第3回国連防災世界会議を仙台で開催し、同年から15年間の国際社会の防災分野の取組を規定する「仙台防災枠組」の採択を主導した。また、日本独自の貢献として「仙台防災協力イニシアティブ」を発表し、2015年から2018年までの4年間で計40億ドルの協力の実施や計4万人の人材育成を行うという目標を発表した。これが達成されたことを踏まえ、2019年6月に「仙台防災協力イニシアティブ・フェーズ2」を発表し、2019年から2022年の間に洪水対策などを通じ少なくとも500万人に対する支援を実施することなどを目標として、引き続き防災協力を推進している。

さらに、日本が提案して2015年12月に第70回国連総会で全会一致で制定された「世界津波の日(11月5日)」に合わせ、日本では2016年以降、世界各国の高校生を招へいし、日本の津波の歴史や、震災復興、南海トラフ地震への備えなどの実習を通じ、今後の課題や自国での展開などの提案を行う「世界津波の日高校生サミット」がこれまで5回実施されている。2022年は、津波防災に対する意識向上を目的とするハイブリッド形式(対面とオンラインを併用した会議形式)のイベントをUNDRRと共催したほか、アジア・大洋州の女性行政官などを対象とした津波に関する研修の実施、学校を対象とした津波避難訓練の実施などを支援した。今後も災害で得た経験と教訓を世界と共有し、各国の政策に防災の観点を導入する「防災の主流化」を引き続き推進する考えである。

ウ 教育

教育分野では、2030アジェンダ採択に合わせて日本が発表した「平和と成長のための学びの戦略」の下、世界各地で様々な教育支援を行っている。2020年の年初以降、新型コロナの感染拡大下での休校措置などにより、教育を受ける機会が奪われる子供たちが世界各地で急増したことも踏まえ、2021年7月の世界教育サミットでは、2025年までの5年間で15億ドルを超える教育分野への拠出に加え、750万人の開発途上国の女子の教育及び人材育成のための支援を約束した。

また、9月、グテーレス国連事務総長は、新型コロナによる世界的な教育の危機からの回復とSDG4(すべての人々への、包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する)達成のためには教育改革が必要であるとして、国連教育変革サミット(TES)を開催した。130か国の首脳・閣僚が参加し、日本からは岸田総理大臣がビデオメッセージを発出し、人への投資を中核に位置付けた人材育成や「持続可能な開発のための教育」(ESD)の推進などを表明した。岸田総理大臣は、同サミットのモメンタムを維持し、教育改革をグローバルに推進する役割を担う教育チャンピオンに就任した。

エ 農業分野の取組

日本はこれまでG7やG20などの関係各国や国際機関とも連携しながら、開発途上国などの農業・農村開発を支援している。2020年以降、新型コロナの感染拡大に伴う移動制限などを受けて、国際機関などを経由した支援を通じて、農産品などの流通の停滞による食料システムの機能低下などに対処している。国際的な取組として、6月のG7サミットにおいて岸田総理大臣から食料安全保障分野への支援が表明され、ウクライナ情勢の影響を受けて悪化した、グローバルな食料安全保障への対応として、食料不足に直面する国々への生産能力強化支援などを実施している。さらに8月のTICAD 8においては、岸田総理大臣から中長期的な食料生産能力の強化に向け、アフリカ開発銀行の緊急食糧生産ファシリティへの約3億ドルの協調融資や20万人の農業分野の人材育成を行っていくことを発表した。

オ 水・衛生分野の取組

日本は、1990年代から継続して水・衛生分野での最大の支援国の一つであり、日本の経験・知見・技術をいかした質の高い支援を実施しているほか、国際社会での議論にも積極的に参加してきている。4月に開催された「第4回アジア・太平洋水サミット」には、アジア太平洋地域の30か国の首脳・閣僚級を始め、対面及びオンライン参加合わせて約5,000人以上が参加した。日本からは、岸田総理大臣らが参加し、岸田総理大臣からは、水に関する社会課題の解決に向けて「質の高いインフラ」整備などを通じて積極的に取り組んでいくことなどを内容とする日本の貢献策「熊本水イニシアティブ」を発表した。

(2)国際保健

日本は人間の安全保障を提唱し、それを「開発協力大綱」の基礎とし国際保健を外交の柱の一つに位置付けて世界の保健課題に取り組んでいる。

新型コロナは依然として地球上の全ての人々に多岐にわたる影響を及ぼしている。その発生直後から、日本は二国間及び国際機関経由で、国際保健分野において総額約50億ドル規模の開発途上国支援を実施してきている。とりわけ、世界全体で新型コロナを収束させるためには、あらゆる国・地域において、安全性、有効性、品質が保証されたワクチンや、治療・診断薬への公平なアクセスの確保が重要との考えの下、日本はCOVAXファシリティ13などの国際的な枠組みと協調しつつ、各国・地域に対するワクチン関連支援を実施してきた。

具体的には、2022年末までに32か国・地域に対して約4,400万回分のワクチンを供与したほか、ワクチンを接種現場まで届けるための「ラスト・ワン・マイル支援」を重視し、コールド・チェーン体制の整備や医療従事者の接種能力強化などを行った。2月には、岸田総理大臣が、COVAXの構成機関の一つである感染症流行対策イノベーション連合(CEPI)が行うワクチンの開発・製造支援に対して、日本が今後5年間で3億ドルの拠出を新たに行うことを表明したほか、4月には、岸田総理大臣がCOVAXワクチン・サミット2022において、これまでに拠出済みのCOVAXに対する10億ドルの貢献に追加して、最大5億ドルを拠出することを表明した。また、5月にはG7開発大臣・保健大臣合同会合が開催され、外務省からは鈴木貴子外務副大臣が出席し、新型コロナからのより良い回復に向けて、開発途上国の経済社会の活性化と人的往来の再開が必要との観点から、日本として、開発途上国のワクチン接種データ管理、感染症対策を講じた国境管理体制、感染症廃棄物処理の三つの柱を支援の焦点として、インド太平洋地域を中心に最大1億ドル規模で実施していくことを発表した。また米国が主催し約30か国の閣僚が出席した「新型コロナ対策(グローバル行動計画)に関する外相会合」が2022年2月から2023年2月にかけ合計4回開催され、いずれも林外務大臣が出席し、新型コロナの収束や将来のパンデミックに対する備えについて議論を主導した。

また新型コロナの世界的流行拡大は、国際保健が人々の健康に直接関わるのみならず、経済・社会・安全保障上の大きなリスクを包含する国際社会の重要課題であることを浮き彫りにした。こうした認識の下、日本政府は2022年5月に「グローバルヘルス戦略」を策定した。同戦略では、グローバルヘルス・アーキテクチャー(GHA:国際保健の枠組み)の構築に貢献し、パンデミックを含む公衆衛生危機に対する予防、備え、対応(PPR)を強化すること、また、人間の安全保障を具現化するため、ポスト・コロナの新たな時代に求められる、より強靱、より公平、かつより持続可能なユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成することを目標として掲げている(261ページ コラム参照)。

また、日本が5月に主催した日米豪印首脳会合においても、岸田総理大臣は、4か国がより良い健康安全保障の構築及びUHCの達成に向けた取組を主導することを確認した。

GHA構築の具体的な取組として、日本は国際場裡(り)におけるルール作りにも積極的に貢献している。世界保健機関(WHO)の下で2022年末までに計3回開催されている、パンデミックへの対応に関する法的文書(WHO CA+)の政府間交渉会議において日本は副議長に選出され、WHO加盟国としての立場に加え副議長としても議論に貢献している。さらに、同時並行で議論が行われている国際保健規則(IHR)の改正の議論にも積極的に貢献している。

新型コロナによって後退した以前からの保健課題に対応するため、より強靱、より公平、かつより持続可能なUHCの達成に向けた取組を進めることも喫緊の課題である。この観点から日本は、中核医療施設の整備・ネットワーク化や医療分野の人材育成支援などを含め、開発途上国の保健システム強化に資する支援を行ってきた。8月のTICAD 8において、岸田総理大臣は、エイズ・結核・マラリアの三大感染症対策及び保健システム強化のため、グローバルファンドに対して今後3年間で新たに最大10.8億ドルを拠出することを表明した。また、Gaviワクチンアライアンス14や二国間協力を通じた開発途上国の予防接種率の向上への貢献に加え、母子保健についても、国連人口基金(UNFPA)や国際家族計画連盟(IPPF)、世界銀行などの国際機関などを通じた支援のほか、主にアジアやアフリカ諸国に対して二国間での支援を実施した。

また日本は、上下水道などの水・衛生インフラの整備や、人々の健康の基盤となる「栄養」を、SDGs達成に必要不可欠かつ人間の安全保障に関わる課題と捉え、取組を進めてきている。2021年12月に「東京栄養サミット2021」を開催し、「東京栄養宣言(グローバルな成長のための栄養に関する東京コンパクト)」を発出した。その際、岸田総理大臣が発表した3,000億円以上の日本の栄養関連支援を含め、各国政府を含むステークホルダーから270億ドル以上の栄養関連の資金拠出が表明された。

さらに、G7及びG20においても、日本は国際保健に関する議論を主導した。6月のG7エルマウ・サミットにおいて、岸田総理大臣は、新型コロナワクチンに関連した日本の支援を紹介し、今回のパンデミックがUHCの重要性を浮き彫りにしたことを指摘した。また、11月のG20バリ・サミットでは、グローバルヘルス・アーキテクチャーの強化の必要性及びより強靱、公平かつ持続可能なUHCの実現の重要性について述べ、2023年に日本が主催するG7広島サミットにおいても、国際保健を重要課題の一つと位置付けたいとの考えを示した。

(3)労働・雇用

雇用を通じた所得の向上は、貧困層の人々の生活水準を高めるために重要である。また、世界的にサプライチェーンが拡大する中で、労働環境の整備などを図り、国際的に「ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)」の実現に取り組んでいく必要がある。このディーセント・ワークの実現は、2019年に創設100周年を迎えた国際労働機関(ILO)でも、その活動の主目標に位置付けられている。

こうした中で、日本も労働分野での持続可能な開発に向けた協力に取り組んでいる。2022年には、ILOへの任意拠出金や国際的な労使団体のネットワークへの支援を通じ、アジア太平洋地域(東南アジア、南アジアなど)及びアフリカ地域(マダガスカル)に対し、新型コロナの感染拡大及び自然災害発生などに伴う緊急雇用創出の支援や、労働法令や社会保険制度の整備、労働安全衛生水準の向上のための開発協力、サプライチェーンにおける企業の人権尊重への取組の支援などを行った。

グローバルヘルス・アーキテクチャー(GHA)とは、特にパンデミックなどの健康危機を始めとする国際保健課題に取り組む際の国際社会としての全体的な仕組みや組織を指します。新型コロナの世界的流行拡大は、ガバナンス(統治・統制)や資金面を含め、現在のGHAの脆弱性を明らかにしました。具体的には、財務・保健当局を含む政府機関や関係する国際機関の間での連携不足、感染症の監視・報告体制の脆弱性、各国の保健システムの脆弱性、開発途上国支援を含む感染症拡大時の大規模かつ迅速な資金動員の限界、ワクチンなどの必要な医療資源の迅速な研究・開発や製造に係る困難、医療資源へのアクセスの不公平性などの課題です。このため、新型コロナ収束のための努力と共に、将来のパンデミックへの予防・備え・対応(PPR:Prevention, Preparedness and Response)の強化に向けたGHAの在り方について様々な枠組みで活発な議論が行われています。

こうした様々な状況の変化を踏まえ、日本政府は5月に「グローバルヘルス戦略」を策定しました。より強靱、より公平、かつより持続可能なユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成するとの目標に加えて、GHAの構築に貢献し、パンデミックを含む公衆衛生危機に対するPPRを強化することが目標として掲げられており、ガバナンス、資金、国際的な規範設定に係る取組などが現在進行しています。

健康危機の際のガバナンスに関しては、日本は、G7・G20を始めとする多国間枠組みを活用しつつ、財務・保健当局の連携の強化や、首脳レベルで健康危機に関して議論する仕組みが不可欠として、その在り方を議論しています。

また、資金面に関しては、世界銀行に、特に低・中所得国を支援対象としてPPRのための資金動員を行う新たな基金(パンデミック基金)が11月に設立され、日本は合計5,000万米ドルの拠出を表明しました。

規範設定に係る取組としては、国際保健機関(WHO)憲章第21条の下、国際交通に与える影響を最小限に抑えつつ、疾病の国際的伝播(ぱ)を防止することを目的の一つに掲げている国際保健規則(IHR)(注2)(2005年に改正)の改正と、パンデミックに関する新たな法的文書(WHO CA+)(注3)(以下、「パンデミック条約」という。)の作成に関して、加盟国間で議論が行われています。新型コロナの拡大においては先進国も含め世界中が甚大な影響を受けたことから、その教訓を踏まえ、世界各国の健康危機へのPPR能力の構築・強化の必要性が認識されました。こうした中、2021年11月のWHO特別総会では、パンデミック条約の起草と交渉を行うため、WHO全加盟国及び準加盟国に開かれた政府間交渉会議を設置すること、パンデミック条約はIHRとの一貫性及び補完性を考慮すること、2024年5月の第77回WHO総会でパンデミック条約をIHR改正案と共に採択できるよう作業を行うことなどが決定されました。2022年に3回開催された政府間交渉会議では、パンデミック条約を法的拘束力を持つ文書とすることが決定され、同条約に含まれるべき要素などについて議論が行われました。日本は政府間交渉会議において副議長を務めており、議論に積極的に貢献しています。

(注1)GHA:Global Health Architecture

(注2)IHR:International Health Regulations

(注3)WHO CA+とは、WHO convention, agreement or other international instrument on pandemic prevention, preparedness and responseの略称。現在、正式な日本語名称はないものの、便宜的にパンデミック条約と呼ばれている。

(4)環境・気候変動

ア 地球環境問題

2030アジェンダにおいて環境分野の目標が記載されるなど、地球環境問題への取組の重要性が広く認識され、国際的な関心も更に高まっている。日本は、多数国間環境条約や環境問題に関する国際機関などにおける交渉及び働きかけを通じ、自然環境の保全及び持続可能な開発の実現に向けて積極的に取り組んでいる。また、生物多様性・化学物質汚染などに関わる環境条約の資金メカニズムとして世界銀行に設置されている地球環境ファシリティ(Global Environment Facility)へ、第2位のドナー国として地球規模の環境問題に対応するプロジェクトに貢献している。

(ア)海洋環境の保全

海洋プラスチックごみ問題は、不法投棄や不適正な廃棄物管理などにより生じ、海洋の生態系、観光、漁業及び人の健康に悪影響を及ぼしかねない喫緊の課題として、近年その対応の重要性が高まっている。2019年のG20大阪サミットにおいて打ち出した、2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の実現に向けて、日本は、国連環境計画(UNEP)などの国際機関とも協力し、海洋プラスチックごみの流出防止策に必要な科学的知見の蓄積支援及びモデル構築支援など、主にアジア地域における環境上適正なプラスチック廃棄物管理・処理支援などを行っている。10月、アンダーセンUNEP事務局長が訪日し、林外務大臣を表敬し、地球問題の解決のため連携していくことを確認した。また、大阪で開催された国連環境計画国際環境技術センター(IETC)設立30周年記念イベントに武井俊輔外務副大臣がビデオメッセージを発出した。

また、近年、海洋環境などにおけるプラスチック汚染対策のための新たな国際枠組み作りに向けた機運が高まっており、2月から3月に開催された第5回国連環境総会(第二部)において「プラスチック汚染を終わらせる:法的拘束力のある国際文書に向けて」と題した決議が採択された。本決議を踏まえ、11月、海洋環境などにおけるプラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書の策定に向けた第1回政府間交渉委員会がプンタ・デル・エステ(ウルグアイ)で開催された。日本は今後も、本分野において主導的な役割を果たしながら、実効的かつ進歩的なルール形成を後押ししていく(263ページ 特集参照)。

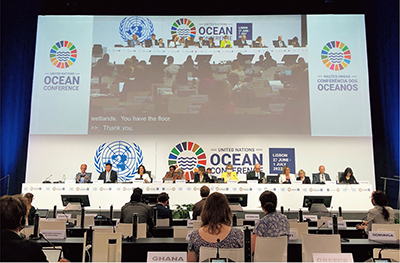

海洋環境の保全、漁業、海洋資源の利用などについて議論を行う「持続可能な海洋経済の構築に向けたハイレベル・パネル」(海洋国家の首脳で構成)で、9月21日、第4回首脳会合が実施された。岸田総理大臣のメッセージが代読され、日本政府として島嶼(しょ)国や沿岸国などでの海洋における行動を支援していると言及したほか、SDG14(持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する。)の実現に向けた国際協力促進を目的に、日本の優れた取組を「日本モデル」として発信していくことを伝達した。また、6月27日から7月1日、にリスボン(ポルトガル)において開催された第2回国連海洋会議では、海洋の保全や持続可能な利用を始めとするSDG14に関する議論が行われ、務台俊介環境副大臣、三宅伸吾外務大臣政務官が出席した(264ページ 特集参照)。また、12月、トムソン国連海洋特使が訪日し、木原誠二官房副長官及び武井外務副大臣を表敬し、SDG14の実現に向け、引き続き連携していくことを確認した。

(イ)生物多様性の保全

生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)第二部が12月7日から19日までの間、モントリオール(カナダ)において開催された。締約国・地域、関連機関、市民団体などから約1万6,000人が事前登録し、9,472人が参加、日本政府からは、外務省、農林水産省、経済産業省及び環境省などから成る代表団が出席した。

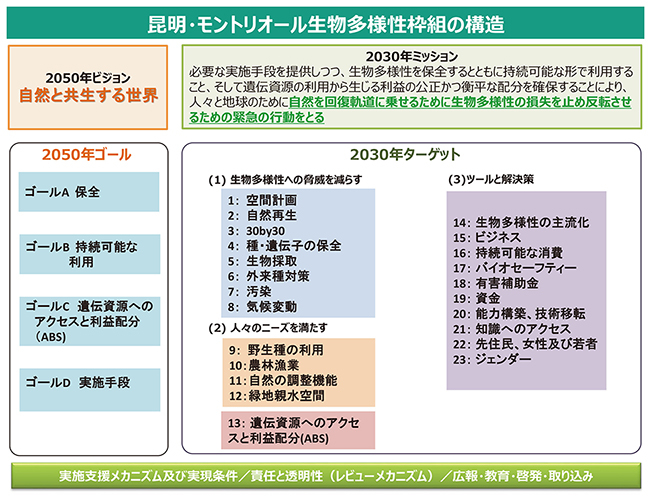

同会合において、生物多様性に係る新たな世界目標である「昆明(こんめい)・モントリオール生物多様性枠組」が採択された(266ページ コラム参照)。

12月15日から17日に開催されたハイレベルセグメントには、各国の首脳級及び閣僚級が参加し、日本政府からは西村明宏環境大臣が出席した。2050年までの長期目標「自然と共生する世界」に向けた各国の取組が発信され、日本からは西村環境大臣から地球環境ファシリティ(GEF)への6.38億ドルの拠出及び生物多様性日本基金(JBF)への総額18億円規模の支援に加え、2023年から2025年にかけて生物多様性保全への支援として1,170億円のプレッジを表明した。

近年、野生動植物の違法取引が深刻化し、国際テロ組織の資金源の一つとなっているとして、国際社会で注目されている。日本は、2019年ウガンダ及びモザンビークにゾウ密猟対策のための監視施設を供与したのに引き続き、新型コロナウィルス感染症の流行下で建設が遅れたものの、2022年にはザンビアにゾウ密猟監視施設を提供した。また、2021年にはルワンダに、2022年にはボツワナに関連施設の供与を決定するなど、この問題に真摯に取り組んでいる。また、11月14日から25日までパナマシティー(パナマ)で開催されたワシントン条約第19回締約国会議に出席するなど国際的な議論にも積極的に参加している。

日本は、持続可能な農業及び食料安全保障のための、食料・農業植物遺伝資源の保全及び持続可能な利用の促進に関する国際ルール作りにも貢献している。9月にニューデリー(インド)で開催された食料・農業植物遺伝資源条約(ITPGR)の第9回理事会において、日本は、遺伝資源へのアクセス及び育種を始めとする遺伝資源の利用を促進するため、多数国間の制度(Multilateral System:MLS)の対象となる遺伝資源の範囲拡大及びその機能改善の妥結に向けて、議論に参画した。

また、8月、サックル国際熱帯木材機関(ITTO)事務局長が林外務大臣を表敬し、熱帯林の合法的・持続可能な森林経営及び持続可能な木材利用などに向け、引き続き連携していくことを確認した。11月には、ITTO第58回理事会がハイブリッド形式で開催され、2026年に有効期限を迎えるITTOの設置根拠である国際熱帯木材協定(ITTA)の今後の再交渉もしくは延長に向けた検討が行われるなど、重要な議論が行われた。また、11月には、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(通称「ラムサール条約」)第14回締約国会議(COP14)が武漢(中国)及びジュネーブ(スイス)で開催され、第4次戦略計画の見直しを含む合計21本の決議が採択されたほか、新潟県新潟市及び鹿児島県出水市が「ラムサール条約湿地自治体」として認証された。

11月28日から12月2日にかけて、ウルグアイのプンタ・デル・エステで、プラスチック汚染対策に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた第1回政府間交渉委員会が行われました。この会合には約150か国の国連加盟国、関係国際機関、NGOを始めとする関係者約2,300人が参加しました。

プラスチックの世界の生産量は過去50年で20倍にも膨れ上がり、年間およそ800万トンが河川を通して海洋へと流れ込んでいるという試算(出典:Jambeck, et al., 2015)があります。このままでは海洋に漂流するプラスチックの量が、2050年には魚の総量を超えるとの試算(出典:The Ellen MacArthur Foundation, 2016)もなされています。

日本はこれまで、海洋プラスチックごみの問題を積極的に取り上げ、世界を牽(けん)引してきました。2019年G20大阪サミットにおいては、2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロとすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を提唱し、これまでに87の国・地域と共有してきました。また、このビジョンの実現に向け、開発途上国の廃棄物管理に関する能力構築やインフラ整備などを行う「マリーン(MARINE)・イニシアティブ」を立ち上げ、研修などを通じて約1万7,000人の人材育成を実施してきました。

プラスチック汚染のように、越境的かつ規模の大きな環境問題の解決に当たっては、多くの国の参加が欠かせません。そのため日本は、プラスチック汚染対策に関する本条約を、プラスチックの大量消費国・ごみの排出国を含むより多くの国が参画する、実効的かつ進歩的な枠組みとすべきであると強調してきました。

プラスチックによる汚染対策は、プラスチックの製造から排出までのライフサイクル全体(製造、販売・消費、廃棄物管理・排出)での対策が必要となります。日本は、第1回政府間交渉委員会において、プラスチックによる汚染に対処する世界全体の共通目標を設定し、各国が状況を踏まえプラスチックのライフサイクル全体の措置を講じる重要性を強調しました。また、プラスチック汚染対策を進めていくに当たっては、プラスチックの循環利用の促進も重要です。日本では、4月にプラスチック資源循環促進法が施行され、リデュース・リユース・リサイクル・リニューアブル(「3R+Renewable」)を促進することが明記されましたが、こうしたプラスチック資源の循環を国内及び国際社会全体で進めていくことで、高い有用性を持つプラスチックの役割を維持しつつ、環境へ優しい経済への移行を推進していくことが重要となります。

プラスチック汚染は、様々な環境問題に密接に関わる問題です。同問題への対応は、気候変動問題対策や生物多様性の保全にもつながります。日本は、プラスチック汚染問題の解決に向けて世界を牽引することで、環境問題の横断的な解決に貢献していきたいと考えています。

─SDG14「海の豊かさを守ろう」達成に向けて─

海洋をめぐる課題は海洋国家である日本にとり、重要な課題の一つです。国連では、持続可能な開発目標(SDGs)において、目標14「海の豊かさを守ろう」として海洋の保全や持続可能な利用などを掲げています。このSDG14の実施を推進していくための会議として6月27日から7月1日にかけて、ポルトガル・リスボンで、第2回国連海洋会議がポルトガル及びケニアの共同議長の下に開催されました。

(ポルトガル・リスボン)

この会議には国家元首・政府の長24人、その他ハイレベルの代表、2,000人以上の市民社会の参加者を含む、計6,000人以上が参加し、海洋と海洋資源の保全と持続的利用、海洋と海洋生態系の健康・生産性・強靱性の改善に取り組む必要性とそのための方策について、5日間にわたって活発な議論が行われました。各国は、この目的を実現するための自発的コミットメントを発表しました。コミットメントの内容は多岐にわたり、例えば、海洋自然保護区の新規設定、気候変動対策、水資源管理、個体廃棄物管理、ブルーエコノミー経済計画の作成、沿岸浄化計画の発表などが含まれています。

本会議には日本を代表して、三宅伸吾外務大臣政務官が出席し、プレナリー会合(本会合)でスピーチを行いました。水産資源に深く依存する日本として、SDG14が掲げる水産資源の持続的利用や違法・無報告・無規制(IUU)漁業対策の重要性を強調しつつ、2019年のG20大阪サミットで提唱した、海洋プラスチックごみによる新たな汚染を2050年までにゼロとすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の下、島嶼(しょ)国を含む開発途上国の廃棄物管理能力向上を支援していくことや、プラスチック汚染対策に関する新しい国際枠組みの主導を始めとする日本の貢献について説明しました。さらに、海洋関連の自然災害対策などに関する日本の国内外での貢献について紹介し、今回の会議に当たって計18件(約2,400万ドル)の自主的取組を登録したことを表明し、今後も国際社会と共にSDG14実現に向け協力していきたいと述べました。

プレナリー会合と並行して開催されたインタラクティブ・ダイアログ(双方向の議論)においては、海洋に関する八つのテーマについての議論が行われ、三宅外務大臣政務官はこのうち、持続可能な漁業に関するダイアログに出席してスピーチを行い、IUU漁業対策に関する日本の国内外での取組及び開発途上国への支援などについて紹介しました。また、会期中に開催された各種サイドイベントにも出席し、海洋プラスチック汚染対策、海洋における生物多様性の保全、IUU漁業対策を含む持続可能な漁業などに関する日本の国内外での取組などを紹介し、海洋分野における日本の力強いコミットを示しました。

本会議は、海洋環境の保全と海洋資源の持続的利用への取組に向けた国際社会の協力を改めて確認する機会となりました。日本としても、SDG14の実現に向け、引き続き国際社会と連携し、積極的に貢献していく考えです。

(ポルトガル・リスボン)

(ウ)化学物質・有害廃棄物の国際管理

11月、モントリオール(カナダ)で、「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」第34回締約国会合が対面形式で開催された。同会合では、議定書の効率的・効果的な運用について締約国間で議論が行われた。

6月、ジュネーブ(スイス)で、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」及び「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」の締約国会議が開催され、主に2023年の活動計画及び各条約の信託基金予算が承認され、一部附属書の改正も採択された。

3月、「水銀に関する水俣条約」第4回締約国会議の第二部がバリ(インドネシア)で開催され、条約の有効性評価枠組みなどが決定された。日本からは実施・遵守委員会委員が選出されており、会期間にも条約の実施を推進し、締約国の規定の遵守状況を確認するなど、条約の実施に積極的に貢献している。

生物多様性は人類の生存を支え、様々な恵みをもたらす基盤です。生物に国境はなく、一国だけで生物多様性を保全することは不可能である中、世界全体でこの問題に取り組むことが不可欠です。生物多様性保全の取組の重要性について国際社会全体の認識が高まる中、12月にカナダのモントリオールで、生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)が開催され、生物多様性に関する新たな世界目標が採択されました。新しい世界目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組(Kunming-Montreal Global biodiversity framework)」(注)は、2030年までの各国の生物多様性に関する取組の指針となるものです。

「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の前身である「愛知目標」は2010年、名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)において採択されました。この「愛知目標」は、2050年までの長期目標(Vision)として「自然と共生する世界」の実現、2020年までの短期目標(Mission)として「生物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急な行動を実施する」ことを掲げた「生物多様性戦略計画2011-2012」に含まれる20の個別目標のことを指します。「愛知目標」の採択から10年以上が経過しましたが、残念ながらここで掲げた目標全てを達成することはできませんでした。

こうした中、「愛知目標」を引き継ぎつつ、2030年に向けた具体的目標を策定するため、各国がモントリオールに集まり、様々な議論・検討が行われました。連日の議論の結果、12月19日、2030年までの目標を定める「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されました。この新しい世界目標では、2030年までに陸と海の30%以上を保全する「30by30目標」が主要な目標の一つとして定められたほか、ビジネスにおける生物多様性の主流化などの目標が採択されました。

今後は、この新しい世界目標を確実に実施するため、各国が努力していくことが重要となります。日本は、このような取組を後押しするため、COP15において西村明宏環境大臣から地球環境ファシリティ(GEF)への6.38億ドルの拠出及び生物多様性日本基金(JBF)への総額1,700万米ドル規模の支援に加え、2023年から2025年にかけて生物多様性保全への支援として1,170億円のプレッジ(供与の約束)を表明しました。日本として、COP10で掲げ、新たな世界目標にも引き継がれた2050年ビジョンである「自然と共生する世界」を目指し、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の確実な実施に引き続き貢献していきます。

(注)2020年に中国・昆明で開催予定であった同会議は、新型コロナの影響により2021年10月に第一部がハイブリッド方式で中国・昆明で、2022年12月に第二部がカナダ・モントリオールで開催されたこともあり、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」という名称となった。

イ 気候変動

(ア)2050年カーボンニュートラル実現に向けた取組

2020年10月、日本は、2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロとする、カーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言した。2021年4月に開催された米国主催気候サミットにおいては、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な目標として、2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指すこと、さらに50%の高みに向け挑戦を続けることを表明し、2021年10月、新たな削減目標を反映した「国が決定する貢献(NDC)」及び2050年カーボンニュートラル実現に向けた取組を反映した「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を国連気候変動枠組条約事務局に提出した。2022年2月以降のロシアのウクライナ侵略を受け、エネルギー安全保障の重要性が再認識される中でも、日本は世界の2050年カーボンニュートラル実現に向けて積極的に貢献していく。

(イ)国連気候変動枠組条約とパリ協定

気候変動の原因である温室効果ガスの排出削減には、世界全体での取組が不可欠であるが、1997年の同条約第3回締約国会議(COP3)で採択された京都議定書は、先進国にのみ削減義務を課す枠組みであった。2015年12月、パリで開催されたCOP21では、先進国・途上国の区別なく、温室効果ガス削減に向けて自国の決定する目標を提出し、目標達成に向けた取組を実施することなどを規定した公平かつ実効的な枠組みであるパリ協定が採択された。同協定は2016年11月に発効し、日本を含む190か国以上の国・機関が締結している(2022年末時点)。

パリ協定の採択後は、2020年以降のパリ協定の本格運用に向け、パリ協定の実施指針に関する交渉が開始され、2018年12月に開催されたCOP24において市場メカニズムを除いて実施指針が採択された。2021年にグラスゴー(英国)で開催されたCOP26では、COP24及びCOP25で採択に至らなかった市場メカニズムの実施指針が日本の提案がベースとなって採択されるなど、パリ協定を着実に実施し、世界全体で気候変動対策を推進する上で重要な進展が見られた。

11月6日から20日にシャルム・エル・シェイク(エジプト)で開催されたCOP27では、COP26での成果を受けた「実施のCOP」として、世界全体での気候変動対策の実施強化に焦点が当たった。気候変動対策の各分野における取組の強化を求めるCOP27全体決定「シャルム・エル・シェイク実施計画」、2030年までの緩和の野心と実施を向上するための「緩和作業計画」が採択されたほか、特に脆弱な国を対象にロス&ダメージ(気候変動の悪影響に伴う損失及び損害)への対処を支援する新たな資金面での措置を講じること及びその一環として基金を設置することが決定された。また、日本政府からは西村環境大臣が出席し、技術的支援などを包括的に提供し、最大限の効果を発揮させることを目的とした「ロス&ダメージ支援パッケージ」を実施していくことを表明した。加えて、期間中、質の高い炭素市場の構築を目指し、日本の主導の下、60を超える国や機関の参加表明を得て「パリ協定6条実施パートナーシップ」を立ち上げた。

(ウ)開発途上国支援に関する取組

開発途上国が十分な気候変動対策を実施できるよう、日本を含む先進国は開発途上国に対して、資金支援、能力構築(キャパシティ・ビルディング)、技術移転といった様々な支援を実施している。5月の日米豪印首脳会合において、4か国はインド太平洋地域における防災、海運における支援拡大や、クリーンエネルギーの協力分野拡大で一致し、「日米豪印気候変動適応・緩和パッケージ(Q-CHAMP)」を立ち上げた。

2021年のG7コーンウォール・サミット及びCOP26において、日本はこれまでの5年間で官民合わせて総計最大約700億ドル規模の支援、及びこれまでの倍となる約148億ドルの適応分野への支援を表明した。こうした支援には、開発途上国による気候変動対策を支援する多国間基金である「緑の気候基金(GCF)」15も重要な役割を果たしている。日本は、初期拠出(2015年から2018年)の15億ドルに加え、第1次増資(2020年から2023年)においても最大15億ドルの拠出を表明している。また、GCF理事会メンバーとして、基金の運営や政策作りに積極的に参画している。GCFでは2022年12月までに209件の支援案件が承認されており、これにより24億トンのCO2排出削減と約6.7億人への裨(ひ)益が見込まれている。

(エ)二国間クレジット制度(JCM)16

JCMは、パートナー国への優れた脱炭素技術などの普及や対策の実施を通じ、パートナー国での温室効果ガス排出削減・吸収や持続可能な発展に貢献する制度である。この貢献分は、定量的に評価され、相当量のクレジット(排出枠)を日本が獲得しつつ、日本とパートナー国双方のNDC達成に貢献する。日本は、2021年のCOP26での市場メカニズムの実施指針の採択を受け、JCMをより一層国際的に拡大していく方針である。2022年6月に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画・フォローアップ」では、2025年を目処(めど)にパートナー国を世界全体で30か国程度とすることを目指し、関係国との協議を加速していくこととしている。2022年には新たに8か国とJCM協力覚書に署名し、同年末時点で25か国とJCMを構築している。世界全体で230件以上の温室効果ガス排出削減・吸収プロジェクトを実施しており、11月時点で、3件のクレジットの計算手法が承認され、5件のJCMプロジェクトが登録されたほか、モンゴルやバングラデシュのJCMプロジェクトからクレジットが発行されるなど、成果を着実に上げている。

(オ)日本による気候変動と脆弱性リスクに関する取組

国連やG7、その他開発途上国においても脆弱性リスクへの関心が高まっており、特に気候変動が安全保障に与える影響に対する関心が高まっている。日本は、気候変動は紛争のリスクを高める要因であり、人間の安全保障とも関連するとし、これまでも様々な機会で積極的に議論に参加してきたが、5月、日本は「気候と安全保障フレンズグループ」17の正式メンバーとなったほか、11月にG7のイニシアティブで設立された「気候、環境及び平和と安全保障イニシアティブ」に参加している。また、気候変動の脆弱性リスクに関する取組として、2018年度から「アジア・大洋州における気候変動と脆弱性に関する国際会議」を開催しており、2022年は気候変動が生物多様性に与える脅威をテーマに講演やパネルディスカッションを行った。

(カ)気候変動を担う次世代との交流

世界の2050年ネット・ゼロを達成していく上で、次世代を担う若者の役割は重要である。特に近年の気候変動に対する関心の高まりを受け、いわゆる「Z世代」18を中心とする若者による活動が活発となる中、このような若者の声に耳を傾け、議論していくことは重要である。こうした考えの下、COP26以降、外務省職員が、出張授業や少人数での直接対話を実施し、これまでに約5,500人の若者に対し、気候変動対策に関する発信・議論を行ってきた。引き続き関心が高い気候変動分野において、こうした若者との意見交換や発信の場を設け、若者の意見を政府の施策に反映していく。

(5)北極・南極

ア 北極

(ア)北極をめぐる現状

地球温暖化による北極環境の急速な変化は、北極圏の人々の生活や生態系に深刻で不可逆的な影響を与えるおそれがある。一方、海氷の減少に伴い利用可能な海域が拡大するとの見通しの下、北極海航路の利活用や資源開発を始めとする経済的な機会も広がりつつある。

北極圏に最大の領土を有するロシアは、2020年に「2035年までの北極における国家政策の基礎」及び「2035年までの北極圏の発展及び国家安全保障の戦略」を公表し、軍事施設の整備、資源開発、北極海航路での貨物輸送量の拡大を進めている。ロシアは2021年5月に北極評議会(AC)19の議長国に就任したものの、同国によるウクライナ侵略に抗議するほかのACメンバー7か国がACへの参加を一時的に停止する共同声明を発出したことを受け、2022年3月以降、ACは全ての活動を休止している。

また、近年中国は、自らを「北極問題の重要なステークホルダー」と位置付け、北極圏における資源開発、航路の商業利用、ガバナンス形成への参加、科学調査に積極的な姿勢を見せている。

米国も、北極域における情勢の変化を踏まえ関与を強める姿勢を示しており、2019年から2021年にかけては、国防省・空軍・海軍・沿岸警備隊が、安全保障面での情勢の変化に応じそれぞれ新たな北極戦略を発表した。10月にホワイトハウスが発表した新たな北極国家戦略も安全保障を最重要の柱として位置付けている。

(イ)日本の北極政策と国際的取組

日本は、2015年の「我が国の北極政策」に基づき、研究開発、国際協力、持続的な利用を3本柱に、北極をめぐる課題への対応における主要なプレーヤーとして国際社会に貢献することを目指している。

3月にACの活動が停止したことを受け、トラック2(民間有識者間の枠組み)の北極国際会議の重要性が高まっている。4月の北極シンポジウム(Arctic Encounter Symposium 米国・アンカレッジ)、5月の北極フロンティア(ノルウェー・トロムソ)、8月の北極サークル・グリーンランド・フォーラム(グリーンランド・ヌーク)、10月の北極サークル総会20(アイスランド・レイキャビク)には、日本政府から北極担当大使が出席し、北極科学協力に係る日本の考え方や貢献実績につき発信した。また、2020年度から始まった北極域研究加速プロジェクト(ArCS Ⅱ)では、米国、カナダ、ロシア、ノルウェー、グリーンランド(デンマーク)などの研究・観測拠点を活用し、研究や人材育成のための国際連携を行っているほか、全てのAC作業部会に専門家を派遣している。また、第3回北極科学大臣会合(ASM3)において北極域の研究国際プラットフォームとしての運用を提案した北極域研究船については、2021年度から建造に着手した。

イ 南極

(ア)南極と日本

日本は1957年に開設した昭和基地を拠点に南極観測事業を推進してきており、日本の高い技術力をいかした観測調査を通じて地球環境保全や科学技術の発展における国際貢献を行っている。また、1959年に採択された南極条約の原署名国として、南極の平和的利用に不可欠な南極条約体制の維持・強化に努め、南極における環境保護、国際協力の促進に貢献してきている。

(イ)南極条約協議国会議と南極の環境保護

5月末から6月上旬にかけてハイブリッド形式(対面とオンラインを併用した形式)で開催された第44回南極条約協議国会議(ATCM44)では、南極地域における気候変動の問題及び南極条約体制としての取組について議論が行われた。

(ウ)日本の南極地域観測

長期にわたり継続的に実施している基本的な南極観測に加え、2022年度から2027年度までの南極地域観測第10期6か年計画に基づき研究観測を実施する。計画初年度となる第64次南極地域観測隊は、南極域における氷床、海洋大循環、大気大循環や超高層大気などの過去と現在の変動の把握とその機構の解明を目的として、各種研究観測を実施することを予定している。

10 MDGs:Millennium Development Goals

11 SDGs:Sustainable Development Goals

12 八つの優先課題:(1)あらゆる人々の活躍の推進、(2)国内外における健康・長寿の達成、(3)成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション、(4)質の高いインフラと強靱な国土の整備、(5)省・再生エネルギー、気候変動対策、循環型社会、(6)生物多様性、森林、海洋など、環境の保全、(7)平和・安全・ガバナンス、(8)SDGs実施推進の体制・手段

13 COVAXファシリティ(COVID-19 Vaccine Global Access Facility):新型コロナワクチンへの開発途上国を含めた公平なアクセスの確保のため、Gaviワクチンアライアンスを中心に、WHO、UNICEF(国連児童基金)、CEPI(感染症流行対策イノベーション連合)の協力の下で運営されている資金調達及び供給調整メカニズム。ワクチンの購入量と市場の需要の保証を通じ規模の経済をいかして交渉し、迅速かつ手頃な価格でワクチンを供給する仕組み

14 Gavi(the Global Alliance for Vaccines and Immunisation):

開発途上国における予防接種を支援する官民パートナーシップ。「Gaviワクチンアライアンス」とも呼ばれる。

https://www.gavi.org/our-alliance/about

15 GCF:Green Climate Fund

16 JCM:Joint Crediting Mechanism

17 気候変動が世界の安全保障に与える影響などについて議論するため、2018年にニューヨークの各国国連代表部によって立ち上げられたグループ

18 Z世代(Generation Z):一般的に1990年代後半から2010年代前半に生まれた世代とされ、幼少期からインターネット、スマートフォン、SNSなどの存在を前提とした暮らしをしており、「デジタルネイティブ」とも言われる。「X世代(Generation X)」、「Y世代(Generation Y)」に続く世代

19 北極圏に係る共通の課題(特に持続可能な開発、環境保護など)に関し、先住民社会などの関与を得つつ、北極圏8か国(カナダ、デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、ロシア、スウェーデン及び米国)間の協力・調和・交流を促進することを目的に、1996年に設立された政府間協議体(軍事・安全保障事項は扱わない。)。日本は2013年にオブザーバー資格を取得した。

20 グリムソン・アイスランド前大統領などにより2013年に設立。政府関係者、研究者、ビジネス関係者など、約2,000人が参加する国際会議で、日本は第1回会合から北極担当大使などが参加している。