ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第388号

ODAメールマガジン第388号では,以下3話をお送りいたします。(肩書きは全て当時のものです)

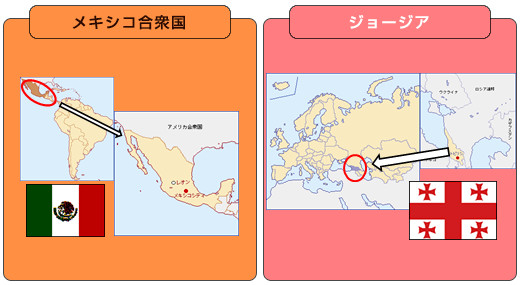

- 第1話:メキシコ合衆国より【シリーズ「周年記念と開発協力」第11弾】

「苦難の時の友は真の友」 - 第2話:ジョージアより

「NO MORE暴力!女性をまもる,日本のDVシェルター支援」 - 第3話:ジャパン・プラットフォームより

「ジャパン・プラットフォームによる緊急人道支援【第11弾 難民とホストコミュニティの声を聞きながら:ミャンマー避難民人道支援】」

苦難の時の友は真の友

原稿執筆:在メキシコ日本国大使館 石田 幸一 二等書記官

日メキシコ修好通商航海条約は,1888年11月30日に署名され,日本にとってはアジア以外の国との最初の平等条約となり,日本の外交の地平線を開くものとなりました。

それから今日に至るまでの130年間,古くは,1913年に起こったクーデター「悲劇の10日間」において日本の堀口九萬一臨時代理公使がマデロ大統領一族を助け,1923年の関東大震災の時には,メキシコ政府は被災地の復興のためいち早く日本に支援を送るなど,苦難の時に日本とメキシコは互いに支え合ってきました。

日本とメキシコの

日本とメキシコの

外交関係130周年を記念したロゴ

日本とメキシコは,お互い地震の多い国ということもあり,2011年の東日本大震災の際には,メキシコ政府から日本に緊急援助隊が派遣されました。2017年9月に発生したメキシコ中部地震では,日本から隊員72名と救助犬4頭からなる国際緊急援助隊・救助チームが派遣され,メキシコ市の被災地で捜索・救助活動を行いました。

昼夜を通して行われた

昼夜を通して行われた

救助チームによる捜索・救助活動

【写真提供:JICA】 倒壊した建物のがれきの中から

倒壊した建物のがれきの中から

犬を救出する救助チーム

【写真提供:JICA】

現在でも,震災からの復興支援および,防災能力強化のための研修,日本の防災技術を活用した民間連携事業への提案・促進を行っています。

さらに,日本のODAにおける草の根・人間の安全保障無償資金協力を活用して,地震により損壊したチアパス州ビジャフローレス市のクアウテモック小学校の校舎等の建設や改修を進め,今年の10月に完成しました。

クアウテモック小学校の児童達から

クアウテモック小学校の児童達から

歓迎を受ける髙瀨大使 クアウテモック小学校の

クアウテモック小学校の

完成除幕式

2017年9月の地震では,国際緊急援助隊・救助チームの団長が「苦難の時の友は真の友」とのメッセージを発信し,多くの共感を呼びました。

130年間で培ったお互いの信頼関係を維持しながら,日本とメキシコが常に真の友であり続けるために,今後も手を取り合っていきたいと思います。

NO MORE暴力!女性をまもる,日本のDVシェルター支援

原稿執筆:在ジョージア日本国大使館 小畑 政孝 参事官, 橋本 典子 草の根委嘱員

近年の大相撲栃ノ心関の活躍で日本でも徐々に知名度が上がっているジョージア。南コーカサスの山々に囲まれ,西方に黒海を望む自然豊かで,北海道と同じくらいの広さの国土には,約390万の人々が暮らしています。

東西文明の十字路として古くから栄えたジョージアには,中世のキリスト教建築が数多く残されており,教会や修道院だけでなく村全体が世界遺産に登録された歴史地区もあるほか,最近では,数千年の歴史を持つと言われる伝統的なワイン造りが,人類の無形遺産に登録されるなど,その豊かな自然と歴史は人々を魅了してやみません。

何より,旅人をもてなすホスピタリティあふれる国民性は,この地を訪れる旅行者に,より一層の深い印象を与えています。

ツミンダサメバ教会とその背景のカズベキ山

ツミンダサメバ教会とその背景のカズベキ山

【写真提供:スルカン・サラッゼ氏】 サムツヘ=ジャヴァヘティ地方

サムツヘ=ジャヴァヘティ地方

ティモシースヴァニ聖教会

一方で,国内に様々な社会問題も存在します。そのうちの一つが,女性に対する家庭内暴力です。様々な事情を抱えた家庭では,女性は特にその影響を受けやすい立場にあり,家庭内暴力の被害者になってしまうことも少なくありません。

しかし,ジョージアでは国全体としてこうした問題への十分な配慮が行き届いていないのが実情であり,多くの女性が悩みつつも逃げ場のない状況に置かれ続けています。

日本政府は,毎年,大使館を通じて各地を調査し,様々な社会問題に対応すべく「草の根・人間の安全保障無償資金協力」を通じた支援を行っています。今回紹介するのは,家庭内で暴力に晒されている女性の状態を改善するために,日本がポーランド,エストニアなどの関係国と,国際女性団体などの関係機関と協力して,平成28年度に実施した案件です。

日本政府はNGO団体「ジョージア反暴力ネットワーク」を通じて,首都トビリシ市で「DV被害者保護シェルター整備計画」を実施し,施設の改修工事を支援しました。

この案件を実施した当時,ジョージア全体でのDV被害は約3,000件に及んでいました(2015年統計)。ジョージアでは,国内4か所に公営シェルターが設置されていましたが,各施設の収容人数が20名程度と限られており,入所を断られる女性が後を絶ちませんでした。

日本の支援で整備された建物

日本の支援で整備された建物

こうした状況の中で,「ジョージア反暴力ネットワーク」は2003年以降,国内で私設のシェルターを運営してきましたが,シェルターの収容可能人数は10名程度と少なかった上,個室もなくプライバシーも保護されていませんでした。

建物の劣化も進んでおりシェルターの改修が必要になっていたため,我が国に対して支援の要請がなされました。

本支援で,収容人数の定員が20名に増えたことにより,この団体はDVに悩む女性たちをより多く受け入れることができるようになり,女性たちはより安全な環境下で保護され,快適に生活を送ることが出来るようになりました。

シェルターの個室内

シェルターの個室内 プレイルーム

プレイルーム

施設の改修・改築が完了した際の供与式には,ジョージア大統領夫人やポーランド大統領夫人の他,多数の関係者が駆けつけてくれ,この支援に対する関心の高さが覗えました。

いつの日か,このシェルターで日々を過ごした女性たちは,この場所を離れ,ジョージアの発展を支えながらそれぞれの人生を送っていくのでしょう。そして,時にこのシェルターで過ごしたことに思いを馳せ,日本のことも思い出してくれればと思います。

日本大使挨拶

日本大使挨拶

ジョージア大統領夫人挨拶

ジョージア大統領夫人挨拶 ポーランド大統領夫人挨拶

ポーランド大統領夫人挨拶

ジャパン・プラットフォームによる緊急人道支援

【第11弾 難民とホストコミュニティの声を聞きながら:ミャンマー避難民人道支援】

原稿執筆:ジャパン・プラットフォーム 広報部 高杉記子

バングラデシュの難民受け入れ

「バングラデシュ人の中には,難民キャンプの人々とさほど変わらない生活をしている人もたくさんいる。」

青年海外協力隊員としてバングラデシュで2年間活動していた,ジャパン・プラットフォーム(JPF)事業評価部の三浦から,難民キャンプで実施中のJPF助成事業のモニタリング出張の際に聞いた言葉です。

昨年8月25日のミャンマー西部ラカイン州における武装衝突をきっかけに,隣国バングラデシュ・コックスバザールの難民キャンプやその周辺に大量の難民が流入してから1年以上が経ちました。世界最貧国のひとつといわれるバングラデシュは,これまでに100万人もの難民を受け入れてきています。

JPFは,昨年10月に「ミャンマー避難民人道支援」プログラムを立ち上げ,加盟NGOが現地NGOと協力して支援を継続しています(プログラム立ち上げについてはこちらも参照ください)。

バングラデシュ・コックスバザールのクトゥパロン避難民キャンプ

バングラデシュ・コックスバザールのクトゥパロン避難民キャンプ

【写真提供:JPF】

NGOの活動事例1

JPF加盟NGOのピースウィンズ・ジャパン(PWJ)は,現地医療団体のDhaka Community Hospital Trust(DCHT)と協力して緊急医療支援事業を展開しています。産婦人科診療もできる簡易診療所を設置し,遠いところには巡回診療も行いながら,子どもから高齢者まで幅広い年齢層の人々の基礎的な医療へのアクセスを確保することを目指しています。

妊産婦には出産補助,栄養改善,保健衛生の啓発等を実施しています。いまだ慣習として残っている危険度の高い自宅出産を減らすために診療所での出産を推進するだけでなく,妊婦健診(体重測定,エコー診察,血液検査,問診など)を行い,産前産後のケアやアドバイスなども行っています。診療所に通いながら無事出産を終えたカレダ(仮名)さんは,「次の出産の時も,ここで産みたい」と安心した表情で話してくれました。

冒頭のコメントは,11月下旬,JPF事業評価部,外部の医療専門家,広報部が,バングラデシュ・ウキア郡に位置するクトゥパロン避難民キャンプにて,PWJなど加盟NGOのJPF助成事業のモニタリングをした時のものです。モニタリングでは,支援が本当に裨益者のためになっているのか,その効果について検証し,よりよい支援内容になるようにフィードバックをします。

難民を受け入れるホストコミュニティである各国の状況は様々で,支援を実施するにあたっては,難民だけでなくホストコミュニティへの裨益も相互の関係のために重要となってきます。その観点から,PWJの事業では,難民への医療支援はもちろん,周辺地域に住むバングラデシュ人にも適切な医療を提供し,簡易診療所の建設用資材はキャンプ周辺のコミュニティから調達するなど,ホストコミュニティの支援にも繋がるよう配慮しています。

巡回診療では,診療所に来られない人々にも

巡回診療では,診療所に来られない人々にも

基礎的な医療を提供

【写真提供:JPF】 足の治療をするスタッフ

足の治療をするスタッフ

【写真提供:JPF】

NGOの活動事例2

また,JPF加盟NGOの世界の医療団(MdM)は,防災(サイクロンおよび雨季対策)や保健衛生問題におけるコミュニティ・レジリエンス(耐久性)を強化する事業をしています。

難民たちが今,何を心配していて,何を必要としているのか,自分たちで話し合ってもらい,リーダーシップを持って対応できるヘルスワーカーを育てます。雨季(4月から10月頃まで)やサイクロンの時期の難民キャンプ内では,造成した山の斜面の土砂崩れや,簡易に作られた住居の崩壊などによる事故が懸念されています。また十分な医療サービスが受けられない地域では健康状態に不安を抱える人々が多くいます。本事業を通してこれらの地域で活動するヘルスワーカーを育成し,難民キャンプに暮らす人々が抱える問題をともに解決していけるようになることを目指しています。

ヘルスワーカーは,ミャンマー避難民とバングラデシュ人の双方から構成されていますが,ミャンマー避難民から選ばれたヘルスワーカーの中にはバングラデシュに避難する前にラカイン州で同様の活動に従事した経験を持っている人も多く,MdMの駐在看護師スタッフ木田さんは,「経験豊富なミャンマー避難民のヘルスワーカーと働くことで,バングラデシュ人スタッフの能力強化にもつながっている」と話しています。

現地の声

コックスバザールに住むPWJの現地協力医療団体DCHTの小児科医,トクティルさん(30歳)は,バングラデシュのブラモンバリア出身。奥さんと11か月の娘さんとは遠く離れて暮らしています。「人道支援をしたくて医者になった。大変な状況にある難民の方々の力になれて嬉しい。子どもたちが笑うと,娘のことを思い出して嬉しくなる」と話してくれました。

PWJ診療所に勤務する,現地協力医療団体

PWJ診療所に勤務する,現地協力医療団体

DCHTの小児科医,トクティルさん

【写真提供:JPF】

難民キャンプでお会いしたディルさん(55歳)は,「殺された家族のことを考えると心が痛いが,ここでは問題があればサポートしてくれるし,薬ももらえる」と言いながら,「何よりも平和に心穏やかに暮らすことができていることがうれしい」と笑みを浮かべました。

「平和に暮らせないならミャンマーには帰りたくない。

「平和に暮らせないならミャンマーには帰りたくない。

穏やかな生活が続くことを願う」とディルさん

【写真提供:JPF】

JPFと加盟NGOは,これからも難民の心に寄り添い,ホストコミュニティと相互に良い関係を築きながら,彼らと真摯に向き合い,共に考え,よりよい支援を届けられるよう努力してまいります。

コックスバザールには,

コックスバザールには,

世界最長の天然ビーチがある

【写真提供:JPF】 クトゥパロン難民キャンプで出会った

クトゥパロン難民キャンプで出会った

女の子たち

【写真提供:JPF】