3 東南アジア

(1)インドネシア

2014年10月に発足したジョコ政権は、これまで2度にわたる内閣改造や社会保障制度改革、教育制度改革、その他経済政策の実施により国民からの支持も高まり、政権は更に安定性を増している。その一方で2016年11月4日や12月2日の大規模なデモや集会に見られるように、2017年2月のジャカルタ特別州知事選挙を控えて各政治勢力の動きが活発化している。

日本との関係では、前年に続き首脳及び閣僚間の会談が行われ、ジョコ政権との関係が強化された。5月のG7伊勢志摩サミットにおけるアウトリーチ会合のために訪日したジョコ大統領と安倍総理大臣との間で首脳懇談が実施され、インフラ分野等における協力を進めていくことを確認した。また、9月の国連総会の際に岸田外務大臣はルトノ外相との間で会談を行い、「戦略的パートナーシップ」を一層強化していくこと、二国間関係のほか、南シナ海や北朝鮮等の地域の問題についても相互に協力していくことで一致した。

12月には、ルフット海洋担当調整相が訪日し、同じ海洋国家として、今後、日・インドネシア間で海洋分野での協力を促進するため、岸田外務大臣との間で「日本インドネシア海洋フォーラム」立ち上げのための覚書が署名された。

同じく12月には、アチェで発生した地震被害に際して、日本は国際協力機構(JICA)を通じ、インドネシアに対して緊急援助物資(テント500張、660万円相当)を供与した。

(2)カンボジア

カンボジアは、メコン地域の連結性と域内の格差是正の鍵を握る国であり、南部経済回廊の要衝に位置している。2030年の高中所得国入りを目指し、ガバナンス(統治)の強化を中心とする開発政策を推進している。

日本は、1980年代後半のカンボジアの和平プロセスやその後の復興・開発に積極的に協力しており、2013年に両国関係は「戦略的パートナーシップ」に格上げされた。2016年には、アジア欧州会合(ASEM)首脳会議(於:モンゴル)の機会を捉え、日・カンボジア首脳会談が行われた。安倍総理大臣から、質の高いインフラ輸出やメコン連結性の強化や産業人材育成等を通じてカンボジアへの支援を継続することを表明したのに対し、フン・セン首相からは、「積極的平和主義」や平和安全法制など平和のための日本の政策に改めて支持が表明された。そのほか、カンボジアからは、2月にサイ・チュム上院議長が山崎正昭参議院議長の招待により訪日するとともに、日本からは3月に濵地雅一外務大臣政務官、9月に小田原潔外務大臣政務官がカンボジアを訪問した。

近年、在留邦人や進出日系企業の増加、地方自治体間の交流の活発化など、様々な分野で両国関係の拡大が見られる。2016年5月には、日・カンボジア航空協定が発効し、9月に成田-プノンペン間の直行便が就航した。

内政面では、2013年の国民議会(下院)選挙で野党が躍進して以降、与野党間の政治的軋轢(あつれき)が継続しており、2016年も野党幹部や市民社会関係者に対する司法手続が進められたことで緊張が高まった。2017年の地方選挙及び2018年の国政選挙を控え、今後の動向が注目される。

日本が長年支援しているクメール・ルージュ裁判において、2016年11月、元国家元首を含む幹部2人に最高刑である無期禁固の最高審判決が発出された。

(3)シンガポール

2016年は日本とシンガポールの外交関係樹立50周年であり、両国において様々な記念事業が盛大に行われ、両国国民の間の友好関係が深まった。また、2015年にも増して、活発な要人往来が行われた。

4月、バラクリシュナン外相が訪日し、50年前に両国の外交関係が樹立された日である4月26日に岸田外務大臣との間で外相会談が行われ、二国間関係のみならず地域・国際情勢についても一層連携を強化していくことで一致した。

経済面では、多くの日系企業がシンガポールに地域統括拠点を設置していることから、インフラなどの分野で引き続き両国企業の連携が進んでいる。また、両国は「21世紀のための日本・シンガポール・パートナーシップ・プログラム(JSPP21)」を通じて、開発途上国に対して共同で技術協力を行っているほか、知的交流や文化交流も活発に行われている。

また、8月には安倍総理大臣が、第6回アフリカ開発会議(TICAD VI)に出席するためケニアを訪問する途上でシンガポールに立ち寄った際に、岸田外務大臣らと共に、同月に逝去されたナザン前大統領を弔問した。

9月にリー・シェンロン首相が日本を訪問した際には、首脳会談が行われ、2015年に逝去されたリー・クアンユー元首相に対して贈与された桐花大授章を、安倍総理大臣からリー首相に授与するとともに、両国の一層の協力強化を確認した。

11月から12月にかけて、タン大統領夫妻が国賓として訪日し、安倍総理大臣との間で首脳会談が行われた。

(4)タイ

タイは、メコン地域の中心に位置し、日本とは「戦略的パートナーシップ」関係にある。長年にわたる投資の結果、タイは多くの日本企業の生産拠点となり、今日では地球規模でのサプライチェーンの一角として、日本経済にとって欠くことのできない存在となっている。

2014年5月の軍部主導のクーデター後、軍政によって設置された官選議会と暫定内閣の下、民政復帰に向けたプロセスが進められており、2016年8月に実施された国民投票により新憲法草案が可決され、今後、必要な手続を経て公布される予定である。なお、議会選挙の実施を経た民政復帰は2017年以降となることが見込まれている。

2016年10月13日、1946年に即位されて以来、70年間の長きにわたり、国民の精神的支柱として敬愛され、タイの発展を主導されたプミポン国王陛下が崩御されたことに伴い、同日、ワチラロンコン新国王陛下が即位された(即位の発表は12月1日)。

日・タイ両国間では、皇室・王室の緊密な関係を礎に、政治面、経済面を含む様々なレベルで交流が行われている。2016年5月、岸田外務大臣は、就任後初めてタイへの二国間訪問を実施した。同訪問中、二国間関係、地域情勢等につき幅広い意見交換が行われたほか、農業分野の協力に関する覚書が署名された。また、7月、ASEAN関連外相会議(於:ラオス)の際に外相会談を行った。9月には、ポーンペット国家立法議会議長が訪日し、衆参両議長への表敬を行った。さらに、12月、第2回ハイレベル合同委員会が実施され、両国間の経済関係の諸点について意見交換が行われた。

(5)東ティモール

東ティモールは、21世紀初の独立国家として、2012年に選出されたルアク大統領、2015年に任命されたアラウジョ首相の下、国際社会の支援を得つつ平和と安定を実現し、民主主義に基づく国造りを実践してきている。2011年7月には、「戦略開発計画(SDP)」(2030年までの開発政策の長期的指針)が策定され、現在、紛争後の復興から本格的な開発という新たな段階に移行中である。日本は、この新たな段階に移行した東ティモールの努力を引き続き全面的に後押しするとともに、国際場裏でも緊密な協力を続けている。また、日本は、東ティモールが目標とする円滑なASEAN加盟の方針を支持し、その実現に向けて人材育成等を支援している。

2016年3月には、ルアク大統領が実務訪問賓客として訪日し、安倍総理大臣との間で日・東ティモール首脳会談を行うとともに、共同プレスリリース「成長と発展のための進化したパートナーシップ」を発出し、「紛争後の復興期における協力関係」から「成長・発展の時代の協力関係」へ両国関係を発展させることで一致した。6月には、中谷元防衛大臣が東ティモールを訪問し、10月には、グスマン指導相兼計画・戦略投資相が訪日する等の活発なハイレベル交流が続いている。

(6)フィリピン

フィリピンでは、アキノ大統領の任期が終了し、2016年5月の大統領選挙の結果、ドゥテルテ新政権が発足した。ドゥテルテ大統領は、ダバオ市長時代に同市の治安改善に貢献したことから、大統領就任後も違法薬物対策を政権の重要課題に掲げ、取締りを強化している。ミンダナオ和平では、アキノ前政権で合意された包括和平合意の実施に取り組むとともに、フィリピンに連邦制を導入することも目指している。経済面では、近年は堅調な経済成長を維持している。ドゥテルテ政権は、アキノ政権のマクロ経済政策を継承するとして、社会経済政策主要10項目の下、税制改革やインフラ整備などに取り組んでいる。

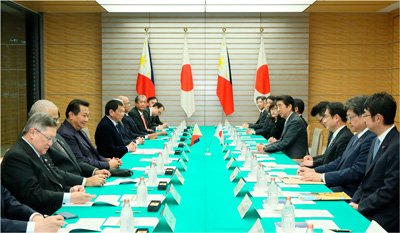

日本との関係では、2016年に日・フィリピン国交正常化60周年を迎えた。ドゥテルテ新政権との関係では、8月に岸田外務大臣がドゥテルテ大統領の地元ダバオ市を訪問し、同大統領及びヤサイ外相と会談を行った。また、10月にはドゥテルテ大統領が、公式実務訪問賓客として日本を訪問し、安倍総理大臣と首脳会談を行った。安倍総理大臣から、フィリピンの海洋能力構築、ミンダナオ和平、インフラ整備などドゥテルテ大統領の取組を引き続き支援することを表明するとともに、幅広い分野で両国の「戦略的パートナーシップ」を一層強固なものとすることが首脳間で確認された。

(7)ブルネイ

ブルネイは、豊富な天然資源を背景に高い経済水準と充実した社会福祉を実現してきたが、この数年は原油・天然ガスの価格下落により経済成長率が落ち込んでおり、ブルネイ政府は産業の多角化を目指している。

日本とブルネイは、長年の液化天然ガス(LNG)の安定供給を基盤とした良好な関係を維持している。日本は、ブルネイの推し進める産業多角化にも積極的に貢献するという考えの下、ブルネイの行政官の訪日研修等の支援を実施してきている。また、ブルネイは、2015年8月から3年間、ASEANの対日調整国を務めており、二国間関係のみならず地域においても両国間で協力を進めてきている。

日本との関係では、前年に続きハイレベルの交流が活発に行われた。岸田外務大臣はリム・ジョクセン第二外務貿易相との間で、1月(於:東京)、7月(於:ラオス)及び11月(於:ペルー)に会談を行い、二国間の関係強化及び日・ASEAN関係の更なる発展に向け、緊密に協力していくことで一致した。

6月には、ブルネイにおいて東日本大震災後の日本産の食品の輸入規制措置が一部緩和された。依然残されている規制の早期撤廃について、日本はブルネイに対して引き続き働きかけを行っている。

また、10月、ボルキア国王生誕70年を記念した日・ブルネイ・バドミントン交流が実施され、日本からは日本バドミントン協会強化本部長、コーチ、ナショナルチームメンバーの計7人がブルネイを訪問し、バドミントン選手・関係者や一般市民との練習試合等が行われ、スポーツ交流が行われるなど、文化・人的交流も活発に行われている。

(8)ベトナム

ベトナムは、南シナ海のシーレーンに面し、中国と長い国境線を有する地政学的に重要な国である。また、東南アジア第3位の人口を有し、中間所得層が急増していることから、有望な市場になりつつある。2000年代後半から経済が停滞したものの、インフレ抑制等のマクロ経済安定化への取組、インフラ整備や投資環境改善を通じた外資誘致を進め、近年は回復傾向にある。また、金融セクターや国有企業の改革に取り組んでいるほか、TPP協定等にも参加し、経済の多角化を図っている。

内政面では、2016年1月に5年に1度のベトナム共産党大会が開催され、チョン書記長が再任されるとともに、党の新指導部が発足した。続いて3月から4月頃にかけ招集された国会において、クアン国家主席(元首)やフック首相等が新たに選出されたが、集団指導体制をとるベトナムでは、内外政について大幅な方針の変更はないと見られる。なお、近年、国会において閣僚等に対し、また、共産党内において政治局員・書記局員に対して信任投票を実施するなど、一党指導体制にありつつも民主的要素を取り入れることの重要性に対する認識が徐々に高まっている。

中国による南沙諸島での埋立てや拠点構築などを受け、ベトナムは南シナ海情勢をめぐって中国に対する警戒感を有しているものと見られている。米国との関係では、5月にオバマ米国大統領がベトナムを訪問し、ベトナムへの武器禁輸の完全解除を表明するなど、米・ベトナム関係は発展傾向にある。

日本は、ベトナムにとって最大の政府開発援助(ODA)供与国であり、第2位の投資国となっている。日・ベトナム関係は、「広範な戦略的パートナーシップ」に基づき、経済協力、安全保障、文化交流等、幅広い分野において協力が進展している。安倍総理大臣は、5月のG7伊勢志摩サミット・アウトリーチ会合出席のため訪日したフック首相と官邸で首脳会談を実施し、7月のASEM首脳会合(於:モンゴル)及び9月のASEAN関連首脳会議(於:ラオス)の際にも会談を行ったほか、11月のペルーAPEC首脳会議の際にはクアン国家主席と会談を実施する等、活発なハイレベルの交流や要人往来が行われている。

(9)マレーシア

ナジブ政権は、「ワンマレーシア(国民第一、即実行)」のスローガンの下、2010年に発表した「新経済モデル」、「政府変革プログラム」及び「経済変革プログラム」を着実に実施し、民族融和、行政改革や国民福祉の充実を図っている。また、2015年には「第11次マレーシア計画」(2016年から2020年までの5か年計画)を発表し、2020年までの先進国入りを目指し、国際競争力強化のため規制緩和・自由化を進め、国内では投資と国内消費に支えられた安定した成長を維持している。

日本との関係では、2016年も活発な要人往来が実現した。2016年5月、ザヒド副首相兼内相が訪日し、安倍総理大臣に表敬したほか、麻生太郎副総理兼財務大臣及び岸田外務大臣と会談し、両国関係を一層発展させていくことで一致した。また、7月、ニューヨークにおいて岸田外務大臣は、アマン外相と会談を行い、共にアジアからの国連安保理メンバー同士、地域及び国際社会の問題について緊密に協力していくことで一致した。11月にナジブ首相が訪日した際の首脳会談では、両首脳は外交関係樹立60周年である2017年に向けて、「戦略的パートナーシップ」に基づく二国間協力を一層強化することで一致した。

(11月16日、東京 写真提供:内閣広報室)

経済面では、日本はマレーシアに対する最大の投資国であるほか、マレーシアへの進出日系企業数は1,400社にも上るなど、引き続き緊密な協力関係にある。

良好な二国間関係の基盤である東方政策は2012年で30周年を迎え、これまでに約1万5,000人が日本に留学し、研修を受けた。現在、マレーシアは、「東方政策2.0」と称して東方政策の分野の拡大や質の検討を図っている。また、2011年9月に開校したマレーシア日本国際工科院(MJIIT)をASEANにおける日本型工学教育の拠点とするための協力が進められているほか、マレーシア・シンガポール間の高速鉄道事業での協力について検討を進めている。

(10)ミャンマー

ミャンマーでは、2015年11月の総選挙において、民主化運動の指導者であるアウン・サン・スー・チー氏率いる国民民主連盟(NLD)が大勝を収め、2016年3月末、NLD新政権が誕生した。アウン・サン・スー・チー氏は、憲法上大統領に就任できないものの、国家最高顧問兼外相に就任し、事実上の国家最高指導者としての地位を確立している。大統領には同氏の長年の側近であったティン・チョウ氏が連邦議会により選出された。

新政権は、依然大きな政治的影響力を持つ国軍との関係を慎重に維持しながら、少数民族との停戦合意及び国内和平、国民理解等の実現に取り組んでいる。また、新経済政策を発表し、外国投資を歓迎し、規制緩和を志向する方針を明確にしている。外交面では、従来の非同盟中立を維持しつつ、近隣国との関係を強化する姿勢を取っている。

国際社会は、ミャンマーにおける約半世紀ぶりの民主政権の誕生を歓迎した。新政権の安定はミャンマー及び地域全体の安定と繁栄のために不可欠であるとの認識から、日本は、官民合わせて5年間で8,000億円規模の貢献を行うことを表明するなど新政権下のミャンマーを官民を挙げて、全面的に支援する方針である。

11月、アウン・サン・スー・チー国家最高顧問が訪日し、安倍総理大臣及び岸田外務大臣との間で会談が行われた。安倍総理大臣は、官民を挙げた全面的支援の方針を改めて伝達し、アウン・サン・スー・チー国家最高顧問は、「日本は信頼できるパートナー」と述べ、日本による支援への期待を表明した。また、ミャンマーの経済発展、平和・安定のための協力策、投資環境整備、地域情勢等につき、幅広く協議が行われた。

(11)ラオス

ラオスは、中国、ミャンマー、タイ、カンボジア及びベトナムの5か国と国境を接するメコン連結性の鍵を握る内陸国である。近年、ラオスは、日系企業による投資先として注目を集めつつあり、民間投資を含む経済面での交流が活発化している。5月には、日・ラオス航空協定が発効した。両国関係は幅広い分野で深化しており、ラオスは、日本の「戦略的パートナー」としてその重要性を増している。

内政面では、2016年は政治が大きく動く一年であった。1月に第10回人民革命党大会が開催され、党指導部人事を公表し、ブンニャン新党書記長が就任した。3月の第8期国民議会議員選挙は、25年ぶりに復活した県議会議員選挙と併せて実施された。続く4月には政府の新指導部が選出され、ブンニャン党書記長が国家主席を兼任し、トンルン新首相がそれぞれ就任した。

2016年、ラオスはASEAN議長国を務めたため、国際社会での采配ぶりに注目が集まり、多数の要人がラオスを訪問した。特に、オバマ大統領がASEAN関連首脳会議出席のため米国大統領として初めてラオスを訪問したことが注目される。

日本との関係では、5月に就任直後のトンルン首相がG7伊勢志摩サミット・アウトリーチ会合に出席するため訪日したほか、5月及び7月に岸田外務大臣がラオスを訪問(7月はASEAN関連外相会議出席)、続く9月には安倍総理大臣がASEAN関連首脳会議出席のためラオスを訪問し、2016年だけで2度の首脳会談、3度の外相会談が実施されるなど、両国史上最も緊密かつハイレベルな交流が実現した。