ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第385号

ODAメールマガジン第385号では,以下2話をお送りいたします。(肩書きは全て当時のものです)

- 第1話:マレーシアより【シリーズ「世界を変える日本の技術」第12弾】

「マレーシアの川をきれいにする日本の技術」 - 第2話:ナミビア共和国より

「ナミビア北部地域における稲作普及」

マレーシアの川をきれいにする日本の技術

原稿執筆:JICAマレーシア事務所 角 幸康 企画調査員

近年,マレーシアでは河川の水質悪化が顕著になっています。

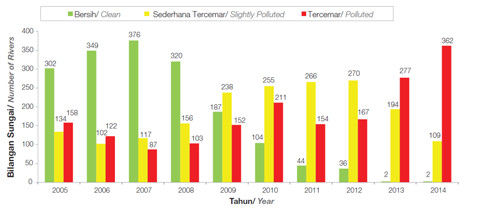

同国の環境局(Department of Environment)が実施した全国の河川の水質調査によると,きれいな河川の数は2007年の376本から2014年の2本へと著しく減少しています。一方で,汚染状態にある河川は2007年の87本から2014年には362本へと大幅に増加しました。

この河川の水質悪化の主な原因は,工場や家庭などからの排水によるものとされています。

マレーシアでは,パームオイル産業から排出される環境負荷の大きい排水が,河川の水質悪化の一因となってきました。環境局が2014年に行った調査では,全国にある451か所のパームオイル工場から排出される一施設あたりの汚染物質の量は,養豚などの畜産業に次ぐ量であったことが明らかとなっています。

マレーシアの河川水質の傾向(2005~2014年)

マレーシアの河川水質の傾向(2005~2014年)

【出典:Malaysia Environmental Quality Report 2014, DOE】

こうした状況の下,JICAは,阪神動力機械株式会社とともに,「マレーシア国 パームオイル工場の排水処理高度化・資源循環利用 普及・実証事業」を2015年4月から2017年9月まで実施し,パームオイル工場の排水処理の高度化と資源の循環利用による河川水質の改善に取り組んできました。

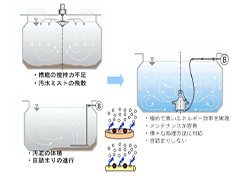

本事業で阪神動力機械が導入したアクアレータ(写真参照)は,パームオイル工場などの水質処理に際して,好気処理(酸素のある状態で増殖する微生物によって,汚水を酸化させて浄化する処理方法)におけるエアレーション(空気供給)と撹拌(かくはん)を効果的に行い,水質処理を有効に行うことが可能です。

実証活動において,阪神動力機械のアクアレータ等の装置を既存の水処理工程に追加で導入し,データを分析したところ,放流水の中の汚染物質の量が現行の基準値を大幅に下回る結果となりました。

アクアレータ

アクアレータ

【写真提供:阪神動力機械】 水中でアクアレータから気泡が出ている様子

水中でアクアレータから気泡が出ている様子

【写真提供:阪神動力機械】

既存の装置からアクアレータに変更した後の様子

既存の装置からアクアレータに変更した後の様子

【出典:阪神動力機械の資料より】

実証活動の様子

実証活動の様子

地元のパームオイル工場にて

【写真提供:阪神動力機械】

また阪神動力機械は本事業と並行して,マレーシアで販売活動を進めており,本事業実施期間中だけでも20台以上の製品を販売しています。これは,同社の製品が性能面,費用対効果面で大変高い評価を得ている証といえます。

これらの高い評価を受けて,阪神動力機械は本事業後も引き続きマレーシア国内における販売促進に努めるとともに,周辺国への販売拡大を目指しています。

本事業は,マレーシアの抱える河川汚染の問題を日本の中小企業の優れた技術で解決しつつ,中小企業の海外展開も後押しする一石二鳥の好事例といえます。在マレーシア日本国大使館及びJICAマレーシア事務所では,今後もマレーシアの開発課題の解決に役立つ優れた技術を持つ中小企業の海外展開を様々な形で支援していきます。

ナミビア北部地域における稲作普及

原稿執筆:JICAナミビア支所 平田 尚晃 青年海外協力隊(食用作物・稲作栽培)

アフリカ南西部に位置し有名なナミブ砂漠があるナミビア共和国は,気候区分が乾燥帯に属しています。人口の約70%が農業に従事していますが,多くは北部州において,自給自足に近い小規模農業を主たる生活手段としており,ナミビアの伝統的な主食で乾燥地での栽培に適したトウジンビエ(イネ科の穀物)の栽培と放牧を生業としています。

私の任地であるナミビア北西部オムサティ州は,年間降水量の変動が激しく,雨が一度に大量に降り洪水が発生する年と,雨が十分に降らず干ばつとなる年が不定期に繰り返し発生し,作物や家畜への被害が頻発しているところです。同州の小規模農家は,大洪水と干ばつという極端な天候による収穫量への影響に悩まされてきており,大規模な洪水が発生するとトウジンビエの収穫が得られないため,洪水に強い稲の栽培を望んでいます。

現地の主食である

現地の主食である

トウジンビエの畑 農家を視察するナミビア大学職員

農家を視察するナミビア大学職員

そこで,オムサティ州にあるナミビア大学オゴンゴ・キャンパスでは,2012年から2017年までの5年間,JICAと科学技術振興機構(JST)が実施する地球規模課題対応国際科学技術協力事業(SATREPS )の一環として,近畿大学と共同で『半乾燥地の水環境保全を目指した洪水・干ばつ対応農法の提案

)の一環として,近畿大学と共同で『半乾燥地の水環境保全を目指した洪水・干ばつ対応農法の提案 』を目指した研究プロジェクトが行われました。

』を目指した研究プロジェクトが行われました。

同時期にこのキャンパスへの青年海外協力隊の派遣も始まり,私で5代目になります。

このプロジェクトを通じて,ナミビアの環境に適した稲の品種が特定され,異常気象の年でも農家が一定の収穫量を確保できるよう,干ばつに強いトウジンビエと洪水に強い稲の混植栽培農法が開発されました。

現在,大学では,ナミビアの農業・水・森林省とも連携しながら,地域の小規模農家への混植栽培農法と稲の普及に向けた取組を進めており,私は大学の研究者と共に学内の圃場(ほじょう)の管理運営を行っています。

同僚と手で

同僚と手で

雑草抜きをした後の写真 収穫時期を迎えた大学圃場内の稲

収穫時期を迎えた大学圃場内の稲

また,このプロジェクトをきっかけに,多くのナミビア人が日本で学位を取得したり,農業研修を受けたりしています。私の配属先の上司は近畿大学で博士課程を修了し,現在オゴンゴ・キャンパスで学生を指導する傍ら,青年海外協力隊員とともにこの地域の稲作普及に尽力しています。

私がその上司と一緒に行っている活動の一つに,「オルシマ粉」の普及があります。このオルシマ粉はトウジンビエ粉と米粉を同じ分量で混ぜ合わせたもので,プロジェクト期間中に開発されました。

現地の人はトウジンビエ粉を沸騰したお湯に入れてかき混ぜ,固粥状にしたパップと呼ばれる食べ物を毎日食べています。このパップをオルシマ粉で作ると,食味や栄養バランスが良くなり,現地の人たちにも大変人気です。このオルシマ粉を知り,稲作に興味を持って自ら栽培しようとする農家の人たちもいます。オルシマ粉をより多くの人に知ってもらい,稲作普及の一助になればと期待しています。

ナミビア副大統領(左)にナミビア大学の専門家(右)が

ナミビア副大統領(左)にナミビア大学の専門家(右)が

オゴンゴ・キャンパスのお米商品を紹介しています

オルシマ粉

オルシマ粉 オルシマ粉で作ったパップ

オルシマ粉で作ったパップ

最近の開発協力関連トピック

- (1)累計再生数25万回突破!「鷹の爪団の 行け!ODAマン」大好評公開中です!

「秘密結社 鷹の爪団」の主人公吉田くんが楽しくODAを解説するショートアニメ「鷹の爪団の 行け!ODAマン」!

秘密結社と外務省,異色のコラボレーションをお見逃しなく! - (2)ODAちょっといい話「「神の街(シティ・オブ・ゴッド)」から金メダルを目指して」

今回は,リオデジャネイロ市内のスラム街「神の街」にある,約300名の子供たちが通う道場の整備に対する日本の支援についてお話しします。 - (3)海外における開発協力広報(現地報道機関に対するプレスツアー)

在外公館では,開発協力を通じた日本の国際貢献について現地の方々に理解してもらうための広報をしています。

このたびガボン(PDF) で,現地プレスを招いて開発協力の現場を視察してもらいました。

で,現地プレスを招いて開発協力の現場を視察してもらいました。