ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第463号

ASEAN地域で知識を活動へ 次世代と一緒に考える

帝京大学 経済学部 准教授 菊池正

筆者は帝京大学の経済学部で学生と学びつつ、帝京大学アジア交流プログラムを通じた産学連携の活動❝帝京 - アセアン・ネットワーク・プロジェクト❞をしています。主な対象地域は途上国のベトナム社会主義共和国及びその周辺国を含むASEAN地域です。産学連携には、大学が持つ知見と企業が持つ技術から社会貢献、新しい価値、そして文化を生み出すことが期待されています。大学も企業も共に人を育てる学校であり、その意味では次世代への夢を紡ぐ協力が大切と考えています。

今日ではSDGs達成に向けた様々な取組が行われています。2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標 であり、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。経済学では日本や途上国、そして世界が豊かになる方法を考察します。例えば、ASEAN地域の経済力を示す国内総生産はひとりあたりの平均が2001年は8,134ドル、2021年は19,740ドルと豊かになっています(ただし、データが公表されていないミャンマーを除く)。この21世紀が始まってからの20年間にASEAN地域の経済はひとりあたりの平均で見ると、毎年平均して4.5%で成長を続け、2.4倍になりました。しかし、実際には多くの国で貧富の格差は拡大しているのです。例えば、ベトナムの貧富の格差を不平等指標で計測すると1.5~1.7倍(1993~2012年の20年間)に拡大しています。経済発展を平均の姿だけで見ることは、貧困に取り残されている人々を看過するリスクがあるのです。この点に関して、SDGs活動は経済発展で大きくなった国の経済力(国内総生産)が分配されていない貧困層に注視し、経済発展を分配面から考えることで、貧困者を見捨てない解決策を考察することもSDGs達成に向けた取組のひとつであると考えます。そのためには、様々な意見を持つ協力者が参加出来るネットワークを活用し、みんなが参加出来るプロジェクトを創ることが有用です。今年は『日本ASEAN友好協力50周年』ですね。このタイミングに若者としての人生を迎える次世代には”ワクワク”してもらえたらと願っています。

”ASEAN”と聞けば、どのようなイメージを思い浮かべるでしょうか?

戦後は早くから日本はASEAN地域との友好関係を大切にしてきました。ASEANは1967年にインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、そしてタイの5か国で発足しました。その後ブルネイが加盟(1984年)し、いわゆる「先行加盟国」がASEANをけん引しました。世界の冷戦が1990年初めに終焉し、1995年以降に社会主義国であるベトナム、ラオス、ミャンマー、そしてカンボジアの「後発加盟国」が参加し、10か国からなる今日のASEAN地域が誕生しました。皆さんのおじいさんとおばあさんの世代からでしょうか、日本は1973年からASEAN地域との対話、協力、そして友好関係を通じ共に経済発展の道を歩み続け、今年は友好協力50周年を迎えます。日本はASEAN地域の主要援助国であり、日本ODAは借り手の途上国が自ら社会経済基盤を整備する意識が持てるように彼らのオーナシップを育てつつ、発展に不可欠な経済インフラ整備(空港、港、そして道路等)を円借款から、生活や社会基盤となる(保健・感染症、衛生、水、教育、農村・農業開発等)援助を無償資金協力から、そして技術者や専門家を派遣し”顔が見える“人材育成を技術協力から援助支援を行っている点が特徴です。日本ASEAN友好協力50周年の歴史は先輩世代からのプレゼントだと思います。

ASEAN諸国

ASEAN10か国にはそれぞれの顔があります。

50年間の日本との交流があるASEAN地域の人々は現地で我々が「日本人です」と言えば温かい親日の気持ちで我々に接してくれることが多々あります。我々はASEAN地域の10の顔を思い浮かべることから新しい関係を考えたいと大学の教室ではお話をしています。例えば、人口が最も多いインドネシア(約2億7,000万人)からブルネイ(約45万人)まで。ひとりあたりの年間所得が最も高いシンガポール(約660万円)からミャンマー(約15万円)まで。現地に進出する日系企業は最も多いタイ(約5,800社)からラオス(約170社)まで、ASEAN全体で約14,800社の日系企業が活躍しています。

多様な個性が集まったASEAN地域は人口が約7億人の大きな市場です。日本ASEAN関係の新しい第一歩が大きなスケールで、アフターコロナ期に始まります。いろいろな場面で「親ASEAN」という言葉が聴けることをいまから楽しみにしています。

“ASEAN 地域の研究ネットワーク構築”

帝京大学の経済学部(八王子キャンパス)では産学協働を目指しASEAN地域を舞台にネットワークを活用した現地課題の発見と解決に取組んでいます。次の三つを柱として活動をしています。

(ポイント1)“体感” 協定校との『教育ネットワーク』

インドシナ半島を横断する経済南部回廊のタイプラスCLMV(カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム)地域、そして島嶼国のフィリピン、インドネシアを対象とし、各国の大学との教育と研究協力を構築。大学教員、職員の皆で協力し、2015年から学術協定を締結(TAEP:帝京大学アジア交流プログラム)し、協定校から本学経済学部へ留学生を招聘しています。2019年には本学経済学部から協定4校(タイ、カンボジア、ベトナム、フィリピン)への研修(単位互換)を開始しました。英語、五感、そして笑顔を屈指しての留学は冷戦時代の経済学部学生には難しかったアジア体験です。昨年2022年は外国語学部からも協定校へ派遣、学部を超えた交流に広がりつつあります。

【ASEAN(タイ、ラオス、ミャンマー)留学生】

キャンパス卒業の様子。

【日本人学生】

フィリピンを体感。

【ASEAN(ベトナム、インドネシア、カンボジア)留学生】

キャンパス卒業の様子。

(ポイント2)❝発見❞ パートナーとの『友好・ネットワーク』

ASEAN地域には日本人が多く長期滞在しています。最も多いタイ(約78,000人)からブルネイ(約130人)まで、約20万人以上の日本人とその家族が滞在し、一緒に協働できるパートナーが多数活動しています。現地では卒業生と出会う喜びが多々あります。大学OGの守屋さんとの出会いのきっかけは、在カンボジア大使館表敬訪問時に、「帝京大学さん頑張っていますね」との温かいお言葉でした。みなさんもASEAN地域訪問の際には嬉しいサプライズも是非、発見してください。私は3年ぶりに協定校のラオス国立大学を昨年訪問し友好関係を温め、コロナ禍で中断していた対話を再スタートできました。

【発見】日本ODAカンボジア日本センターで活躍する守屋さん(左)

【発見】ASEAN卒業生との再会

卒業生のフイ君はホーチミン市に帰国後、協定校の先生として活躍中

【発見】協定校のラオス国立大学先生方と対話再開、学生(左)

(ポイント3)“チャレンジ”地元とASEANの人々を繋ぐ『実学研究・ネットワーク』

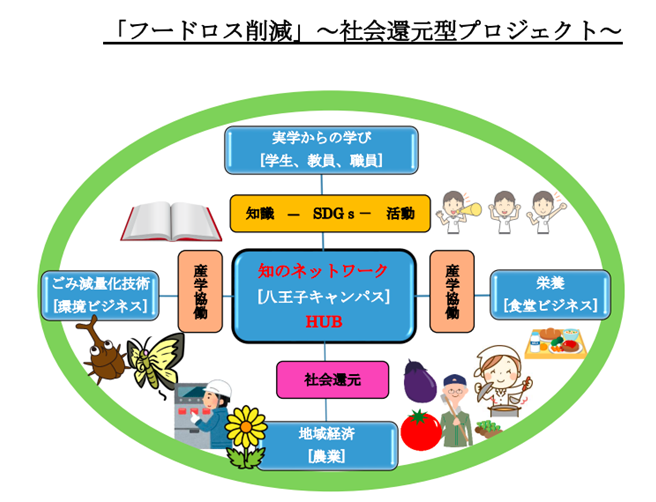

地元の企業である日本ミクニヤ社と同社の生ごみ分解装置(微生物バイオ技術)を八王子キャンパスに設置し、学生とSDGsの実学を教員・職員・ゼミ学生、食堂が参画し、フードロス削減(循環社会型)プロジェクトを進めています。最終的に、生ごみは有機肥料へと姿を変え、近隣農家に活用いただく予定です。同社はJICA案件化調査(中小企業/SDGsビジネス支援事業)に採択されベトナムおよびASEAN地域での市場開拓を計画しています。社会貢献活動を広げるためには、ASEAN市場で活躍している企業関係者みなさんとの連携が相乗効果をもたらし、学習と研究面でも大変有用です。そのための場所“プラットフォーム”になれたらとも思います。例えば、ホーチミン市のパートナーである日本語教育授業を経営するSanko Gakuen International社他とも協働し、八王子キャンパス初のいまは小さなSDGs活動がASEAN地域を舞台に日ASEAN若者と一緒に経済開発と環境の共存の芽を育てる実学を夢見ています。

グリーンの帯“サークル”がステークホルダーのみんなを繋ぐプロジェクトです。

グリーンの帯“サークル”がステークホルダーのみんなを繋ぐプロジェクトです。新しい日ASEAN友好の雰囲気の中で、これからも多くの善意と活動が生まれることでしょう。日本とASEAN地域のこれまでの成果を活用しつつ、これからさらによい成果が親日&親ASEAN友好関係から誕生することを期待しています。教室で学ぶ知識を活動へと変える実学が50年を経て、いまできると感じています。