ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第420号

学びが世界を変える 日本の教育協力について

外務省 国際協力局 地球規模課題総括課

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,日本も含め,世界各地で学校が閉鎖し,子どもたちの教育が大きな問題になっています。国連教育科学文化機関(ユネスコUNESCO)の統計では,160か国以上で休校措置が取られ,12億人以上の子どもたちが影響を受けています。(5月12日現在)世界でも,そして日本でも,教育の機会が失われる状況になったからこそ,教育はなぜ必要なのか,また,学びのもたらす重要性が改めて問われるときを経験しています。子どもたちに必要な教育の機会が失われることのないよう,各国政府や国際機関はさまざまな取り組みをしています。今回は,すべての人が質の高い教育を受けられる世界の実現を目指す,日本の教育分野における国際協力についてご紹介したいと思います(なお,昨年末に上記写真のパンフレット「学びが世界を変える」を作成しました。参考にしてください)。

なぜ質の高い教育はすべての人に必要なのか

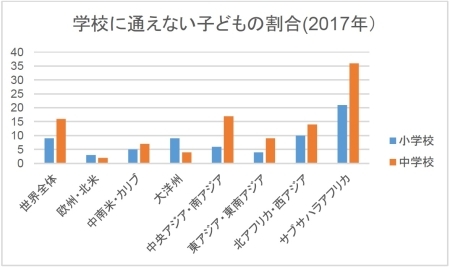

UNESCOが発行している「グローバル・エデュケーション・モニタリング・レポート2019」 によれば,2017年の時点で,就学年齢に達していても,小学校に通えない子どもは約6400万人,中学校に通えない子どもは約6100万人,高等学校に通えない子どもは約1億3800万人,計2億6000万人の子どもや若者が学校に通えない状況にあります。その多くが,アフリカの子どもたちです。

によれば,2017年の時点で,就学年齢に達していても,小学校に通えない子どもは約6400万人,中学校に通えない子どもは約6100万人,高等学校に通えない子どもは約1億3800万人,計2億6000万人の子どもや若者が学校に通えない状況にあります。その多くが,アフリカの子どもたちです。

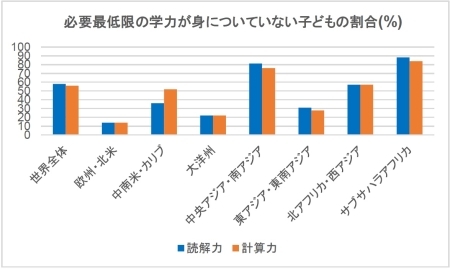

また,学校に通っていても,基本的な読解や算数ができない子どもたちが多いことも問題となっており,世界銀行の報告書(世界開発報告(WDR)2018:教育と学び )では,「学びの危機(Learning Crisis)」に警鐘を鳴らしています。

)では,「学びの危機(Learning Crisis)」に警鐘を鳴らしています。

ジム・ヨン・キム前世界銀行グループ総裁は,「こうした学びの危機は,ひいては倫理的・経済的な危機にほかならない。適切な教育を受けた若者には,雇用,相応の収入,健康,そして貧困に苦しむ事のない生活が約束される。また教育は,コミュニティにイノベーションの加速,組織・制度の強化,社会的一体感をもたらす。しかし,こうした恩恵を享受するためには学習が不可欠であり,それを伴わない学校教育は機会を無駄にしていると言っても過言ではない。子どもたちに対する不当な扱いとさえ言えるだろう。社会から疎外されている子どもたちこそ,充実した人生を送るための質の高い教育を最も必要としている。」と述べています。(世銀プレスリリースより抜粋 )

)

また,2019年3月の第5回国際女性会議WAW!の際に基調講演をした,ノーベル平和賞受賞者のマララ・ユサフザイさんは,すべての少女が中等教育を受けられれば,30兆ドルの経済効果があるとの試算を紹介しています。

| 小学校 | 中学校 | |

|---|---|---|

| 世界全体 | 9 | 16 |

| 欧州・北米 | 3 | 2 |

| 中南米・カリブ | 5 | 7 |

| 大洋州 | 9 | 4 |

| 中央アジア・南アジア | 6 | 17 |

| 東アジア・東南アジア | 4 | 9 |

| 北アフリカ・西アジア | 10 | 14 |

| サブサハラアフリカ | 21 | 36 |

出典:Global Education Monitoring Report 2019

| 読解力 | 計算力 (%) | |

|---|---|---|

| 世界全体 | 58 | 56 |

| 欧州・北米 | 14 | 14 |

| 中南米・カリブ | 36 | 52 |

| 大洋州 | 22 | 22 |

| 中央アジア・南アジア | 81 | 76 |

| 東アジア・東南アジア | 31 | 28 |

| 北アフリカ・西アジア | 57 | 57 |

| サブサハラアフリカ | 88 | 84 |

出典:UIS Fact Sheet No. 46,

日本の歴史を振り返ってみると,江戸時代から藩校や寺子屋といった場所で読み書きや実用的な技能についての教育が行われ,その後の近代化,戦後の復興においても,教育が重視されてきました。そのような日本の人づくり,国づくりの経験も踏まえ,「世界中のすべての人に教育を」という理念で,日本は教育協力に積極的に取り組んでいます。

2015年9月に国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」の17のゴールの一つとして,「質の高い教育をみんなに」がゴール4として明記されています。教育は,すべての人が等しく享受すべき基本的な人権であり,人間の安全保障を推進するために不可欠な分野です。また,教育は,貧困削減のために必要な経済社会開発に必要な知識を与える重要な役割を果たすと同時に,個人が持つ才能と能力を伸ばし,尊厳を持って生活することを可能にし,他者や異文化に対する理解を育むことで,平和の礎になると考えられています。

日本の教育協力に対する取組は

グループワークで意見を出し合いながらプログラミングを

グループワークで意見を出し合いながらプログラミングを学習中。工学系は女子学生も多く在籍している。

写真提供:JICA

2015年9月のSDGs採択のための国連サミットに合わせ,日本は教育分野における新たな戦略である「平和と成長のための学びの戦略」(PDF) を発表しました。日本の教育協力は,JICAやNGOを通じた二国間協力の他,UNICEF,UNESCO,GPE(Global Partnership for Education)をはじめ,教育分野において中心的な役割を果たしている国際機関を通じた多国間協力など,さまざまな開発パートナーと連携・協力して行われています。パンフレットにも掲載されている具体的な事例の一部をご紹介します。

を発表しました。日本の教育協力は,JICAやNGOを通じた二国間協力の他,UNICEF,UNESCO,GPE(Global Partnership for Education)をはじめ,教育分野において中心的な役割を果たしている国際機関を通じた多国間協力など,さまざまな開発パートナーと連携・協力して行われています。パンフレットにも掲載されている具体的な事例の一部をご紹介します。

1 持続可能な成長を実現するための質の高い教育から学びの改善に向けて

みんなの学校プロジェクト

上記のグラフでも明らかなように,サブサハラ・アフリカでは,子どもの約8割が基礎的な読み書き・計算スキルを習得していません。こうした深刻な学びの危機に対し,2004年に「みんなの学校」プロジェクトが日本の支援で始まりました。ニジェールから始まった「みんなの学校」モデルはその後,近隣の仏語圏5か国,マダガスカルやガーナにも拡大し,これまでに4万5千の小学校に導入されています。みんなの学校モデルの特長は,コミュニティ・行政・学校間の情報共有と協働により,すべての子どもが学べる学校づくりを実現していることです。このモデルは各国の就学率向上に貢献し,近年は子どもの読み書き・計算スキルの向上に大きな成果をあげています。また,みんなの学校モデルは,教育に限らずコミュニティのさまざまな課題を解決する可能性を持っています。例えば,マダガスカルでは自主給食運営や栄養啓発を通じて保健と栄養の課題に取り組んだり,ブルキナファソではエボラ出血熱に関する住民啓発に取り組んだりするなど,コミュニティのマルチセクターのニーズに応えています。

みんなの学校プロジェクトについてGPEのブログ でも紹介されました。

でも紹介されました。

住民総会での活動計画策定の様子(ニジェール)。

住民総会での活動計画策定の様子(ニジェール)。

写真提供:JICA 活動計画に沿って行われた補習活動の様子(マダガスカル)。

活動計画に沿って行われた補習活動の様子(マダガスカル)。

写真提供:JICA

2 イノベーションを生み出す教育から科学技術イノベーション(STI)のための人づくり

ジョモ・ケニヤッタ農工大学(ケニア)

1977年からの22年間に及ぶ日本の無償資金協力および技術協力を経て,1994年に大学院課程も開設し,ケニアの農工系トップ大学の一つに成長。アフリカ連合(AU)は,アフリカの高等教育強化と高度人材の育成を目的に,地域ごとに担当分野,ホスト国・大学,パートナー国を決め,域内の5つのトップ大学に人材育成と研究の拠点となる大学院を設置しました。科学技術イノベーション分野については,2012年にジョモ・ケニヤッタ農工大学(JKUAT)がホスト大学に,そのパートナー国に日本が選ばれ,拠点大学院(PAUSTI)が開設されました。JKUAT・PAUSTIに対し,技術協力「アフリカ型イノベーション振興・JKUAT/PAU/AUネットワークプロジェクト」を2014年6月より展開し,研究環境整備・研究能力強化に取り組んでいます。PAUSTIは6年間で,アフリカ43か国より563名(修士384名,博士179名)を受入れ,これまでに高度人材として194名(修士175名,博士19名)を28か国に輩出しています。

3 強靱で包摂的な未来をつくる教育から誰一人取り残さない教育

障害児のための教育改善プロジェクト(モンゴル)

ウランバートル市特別支援学校の授業の様子。

ウランバートル市特別支援学校の授業の様子。写真提供:JICA

2015年8月に開始した本プロジェクトでは,すべての障害児がひとりひとりのニーズに応じた発達支援や教育サービスを受けられることを目指し,障害の早期発見や発達支援サービスの強化,教員研修を通じた能力強化,啓発活動などさまざまな取り組みを行いました。具体的には,母子手帳を活用した障害や発達の遅れの早期発見のための取り組みや,発達支援ツールの改善,関係省庁間の連携を通じた障害児の就学支援体制の構築,特別支援学校で培われた指導ノウハウを通常学校での障害児受入に役立てる教員研修の実施など,障害児に対する診断・発達支援・教育のモデル構築に取り組みました。

教育が変える世界の将来とは

2019年には,教育分野の国際協力においてさまざまな動きがありました。

まず,6月には,日本はG20の議長国として,「G20持続可能な開発のための人的資本投資イニシアティブ」を取りまとめ,G20大阪首脳宣言では,人的資本に投資し,全ての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を推進するというコミットメントを再確認しました。日本独自の取組として,2019年から2021年の3年間で,少なくとも900万人の子ども・若者にイノベーションのための教育と,イノベーションによる教育を提供するという「教育×イノベーション」イニシアティブを発表しました。

7月には,パリでG7教育開発大臣合同会合が開催され,女子教育や職業教育訓練の重要性について議論されました。また,ニューヨークで,持続可能な開発に関するハイレベル政治フォーラム(HLPF)が開催され,持続可能な開発目標(SDGs)の進捗状況をレビューし,ゴール4(質の高い教育をみんなに)にも焦点が当てられました。

8月の第7回アフリカ開発会議(TICAD7)では,AUアジェンダ2063およびSDGsを達成する鍵となる推進力として,STEM(科学・技術・工学・数学)教育を含む,あらゆる段階での教育へのコミットメントを再確認する横浜宣言が採択されました。

9月の第74回国連総会においては,安倍総理大臣が一般討論演説で,教育分野の日本の貢献について語りました。また,国連総会の機会に教育の未来に関するサイドイベントが開催され,UNESCOが中心となって,「教育の未来」プロジェクトが発足しました。複雑で,不確実な世界において,教育はいかにあるべきか再検討する国際委員会が設置され,2021年11月までに報告書を作成することになっています。

皆さんは,未来に向けてどのような教育が必要だと考えますか?2050年の世界では人類にとって何が最も大きな課題で,何が教育の目的でしょうか?UNESCOでは広く皆さんの意見を募っていますので,是非,以下のサイトから意見を送ってください。

- (参考)教育に関わる国際機関等による新型コロナウイルス感染症への対応についての情報が得られるリンク

誰一人取り残さない

東ティモールの僻地で地域住民を守る母と子の保健サービス

シェア=国際保健協力市民の会

東ティモール事務所 現地代表 吉森 悠

東ティモールは500年のポルトガル植民地時代を経て,18年前の2002年にインドネシアから独立回復しました。それ以降,公立の医療施設や医療人材は毎年拡充されています。5歳までに亡くなる乳幼児死亡率も2分の1に減るなど,保健指標も改善しています。一方で,30万人都市の首都ディリ県でも,こうした恩恵から取り残されている住民や地域があります。

「病院に行きたくても,行けない」

生まれてから一度も予防接種を受けたことがない子どもたち

1時間以上山道を歩いて最寄りの保健センターに子どもを連れていくマヌテルラオ村の母親

1時間以上山道を歩いて最寄りの保健センターに子どもを連れていくマヌテルラオ村の母親

「幼い子どもと歩けば,村の中心の病院には山道を歩いて2時間はかかるでしょう。4人の子どもはみんな家で産んで病院には行きません。風邪にはグアバの葉を使います。昔からずっとそうしています。」山間部メティナロ郡の伝統的な茅葺き屋根の家に暮らすマルティーナさんの話です。

東ティモールには日本と同じく,母子手帳の制度があります。予防接種が完了していない子どもは,保健センターがフォローアップできます。しかし一度も病院に行かないと,保健行政の台帳に母親や赤ちゃんが存在していることすら記録されずに,対象から漏れてしまうのです。そして,こうした未接種の子どもがどのくらいいるのか,保健スタッフも把握できていない現実があります。

アタウロ島 マキリ村に向かう陸路は海沿いの崖しかなく,潮が満ちると道がなくなる

アタウロ島 マキリ村に向かう陸路は海沿いの崖しかなく,潮が満ちると道がなくなる

県内には離島もあります。沖合30キロのアタウロ島には1万2千人が主に沿岸部に暮らしています。「漁に使う小型の船は燃料代もかかるし波が高ければ出せない。去年も急な難産で病院への緊急輸送が間に合わず亡くなった妊婦がいたよ。ここでの出産はいつも命がけです。」マキリ村で長年保健ボランティアとして,無償で時には病人を運び,保健教育もするアグストさんは現状を説明してくれます。中心地以外は電気がないので,ワクチンを保管する冷蔵庫もありません。

岩石海岸のベラウ集落から迎えに来てくれた住民の小舟

岩石海岸のベラウ集落から迎えに来てくれた住民の小舟(乗船時はライフジャケットを着用しているが,到着しているので脱いでいる)

妊娠したら妊婦検診に行く,子どもが生まれたら予防接種を受けさせる。そんな当たり前の保健医療サービスを,誰もが受けられることを目指して,私たち日本のNGO団体「シェア」(注1)は,2019年2月から日本NGO連携無償資金協力にて「住民参加によるプライマリヘルスケア強化事業」を開始しました。

「住民が来られないなら,私たちが行こう」

電気や道路が未整備なアタウロ島には,医薬品などを運び保健サービスを届ける船が必要とされていました。溶岩とサンゴ礁から成るこの島は岩石海岸もあり,波が高いと船底が損傷する心配もあります。もともと日本製の丈夫な船が候補であったものの,船の選定と導入には入念な準備と関係者との協議を繰り返してきました。そして,ついに2020年2月に医薬品などを運び保健サービスを届ける船が日本から到着しました。そして3月には医者たちがこの船で3日間かけて沿岸の村を回る定期訪問健診も開始しました。

初めての訪問健診に訪れたその日,「待ちわびていた保健の船がようやく来てくれた」と,船が危険を冒して着岸しなくても良いように住民たちが小舟で迎えに来てくれました。

2019年3月着工,10月に完成したマヌテルラオ村の

2019年3月着工,10月に完成したマヌテルラオ村のヘルスポスト。妊婦検診や予防接種など,

一次保健医療サービスがうけられる

公的な医療保健施設,ヘルスポスト完成式典には,多くの関係者が集まった

公的な医療保健施設,ヘルスポスト完成式典には,多くの関係者が集まった

2019年10月にはメティナロ郡マヌテルラオ村にヘルスポスト1棟(注2)と医療従事者用の宿舎が完成しました。6集落2千人の村に初めてできた医療施設です。完成式典では,前事業の学校保健プロジェクト(注3)で関わった地元の小学校の生徒たちが保健の劇を披露してくれました。看護師1名が常駐し,予防接種や妊婦検診,診療などが受けられます。来年からは医師も配置されます。さらに遠隔地にもサービスを届けたい,という郡保健センター長の提案で,毎月ヘルスポストを拠点に,奥地の集落での訪問健診も始まりました。これは私たちが想定していなかったことでした。

ベサヘ集落長が開いた集会で,保健ボランティアが

ベサヘ集落長が開いた集会で,保健ボランティアが母親たちに栄養のことを伝えている

月に一度,医療者が村に行く訪問健診。右端の白いTシャツのスタッフはNGOシェアの助産師のスタッフ。集まった住民へ病気の予防方法など保健教育をしている

月に一度,医療者が村に行く訪問健診。右端の白いTシャツのスタッフはNGOシェアの助産師のスタッフ。集まった住民へ病気の予防方法など保健教育をしている

12月からは,集落長たちに働きかけて,5歳未満児のリストや世帯地図づくりも始まりました。地域にいる子どもたちや現状を一番よく知っているのは,集落長や保健ボランティアです。保健行政の台帳と合わせて,先述のマルティーナさんの子どものように,登録から漏れている子どもを探すためです。保健勉強会で,集落の予防接種率が平均よりかなり低いことや,住民が恐れている副作用,衛生や栄養の知識を学んだベサヘ集落長のマヌエルさんは,「ヘルスポストができて病気の診療さえしてもらえたらいいと思っていたけど,住民にもっと伝えないといけないことがある」と,翌週には自ら村の母親たちに声をかけて集会を開きました。今後も,勉強会で住民が知りたい保健情報を提供し,地域に伝えていきます。

これからもシェアは,地域で健康を支える人々と協力して,母と子の命と守る活動を続けていきます。

- (注1)特定非営利活動法人シェア=国際保健協力市民の会(以下NGOシェア)は,1983年から保健医療専門に活動する日本のNGO。東ティモールでは独立紛争時の1999年に緊急支援を開始し,保健人材の育成や保健教育の普及に取り組んでいます。

- (注2)ヘルスポスト:妊婦検診や予防接種など一次保健医療サービスを提供する公的な保健医療施設

- (注3)日本NGO連携無償資金協力にて「初等教育課程における学校保健促進プロジェクト」を実施。国家学校保健プロジェクトの動画「なぜ学校保健は大切なの?」