ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第399号

世界中の子どもに学ぶ権利を!

ユニセフとの連携を通じた日本の初等教育支援

マダガスカル。ユニセフを通じた日本の支援で

マダガスカル。ユニセフを通じた日本の支援で整備された給水施設。(写真提供:ユニセフ)

チャド。国内避難民キャンプの学校にてユニセフ

チャド。国内避難民キャンプの学校にてユニセフを通じ日本が支援した学用品を手にする少女。

(写真提供:ユニセフ)

原稿執筆:外務省国際協力局地球規模課題総括課 課長補佐 春田 博己

教育,とりわけ初等教育の普及は,国連が定める2030年までに持続可能で,より良い世界を目指す「持続可能な開発目標(SDGs)」達成のためにも非常に重要であり,すべての人に包摂的かつ公正で質の高い教育を保証することは,貧困や環境問題,戦争のリスクなど世界が直面するさまざまな課題の解決に貢献します。

日本政府は,さまざまな形で開発途上国における初等教育の支援を行っていますが,その重要なパートナーの一つとして,国連児童基金(ユニセフ)が挙げられます。ユニセフは,すべての子どもの命と権利を守るため,190の国と地域で保健,栄養,水と衛生,教育,暴力や搾取からの保護,HIV/エイズ,社会包摂等の支援活動を実施しており,日本政府もユニセフとの連携を通じ,厳しい環境に置かれた子どもたちの状況改善と権利の保護のための支援を行っています。

子どもたちが学校に通えない要因はさまざまですが,その理由の一つとして児童労働が挙げられます。国際労働機関(ILO)によれば,2016年現在,世界では約1.5億人が何らかの児童労働に従事し,世界の子どもの10人に1人が働いている計算になります。

日本政府は,ユニセフを通じ,例えば,マダガスカルの25の村落で2万1千人以上の人々のために水・衛生施設を整備することにより,子どもたちを水汲みから解放して学習の機会を拡大しました。またチャドでは国内避難民のキャンプにて約4,600人の子どもたちに教育施設や学用品の支援を行い,どんな環境でも継続的に教育を受けられる権利を確保しました。

パキスタン。初等教育を受けられなかった子どもたちの

パキスタン。初等教育を受けられなかった子どもたちの学校復帰を支援するノンフォーマル教育の教室の様子。

(写真提供:ユニセフ)

また,パキスタンでは,経済的・社会的不平等などの理由から小学校に行けなかった子どもたちの学校復帰を支援するノンフォーマル教育施設の整備と教師の訓練をJICAと協力して行い,約4,500人の子どもたちが基本的な教育を受けてから再度社会に巣立っていけるよう支援しています。

今年は1989年に「児童の権利条約」が国連で採択されてから30周年になります。また,6月12日は,「児童労働に反対する世界デー」と定められています。日本がG20大阪サミットや第7回アフリカ開発会議(TICAD7)を開催する今年,改めて,SDGsの達成も念頭に,子どもの権利や児童労働,教育の重要性といった課題に目を向けてみたいものです。

- (参考)

外務省ホームページ

ODA実働部隊!

開発コンサルタントに聞く,現場のストーリー第2弾

マダガスカルの将来マップを描く,都市開発の若きプロフェッショナル

オリエンタルコンサルタンツグローバル

都市地域開発・防災部

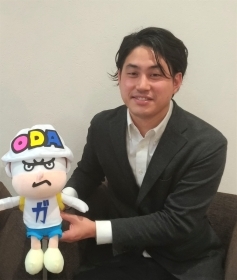

福永友樹さん(入社4年目)

アンタナナリボの街並み

アンタナナリボの街並み

汗をかくのが仕事と伺いましたが,現場で走り回っているのですか?

ええ(笑)。現在マダガスカルで,2つの都市圏を含んだ都市計画プロジェクトに参加しています。プロジェクトチームはけっこう大所帯で,日本人約25名,マダガスカルのナショナルスタッフが10名くらい。日本チームには都市計画専門家だけでなく,鉄道,道路,物流,電力,上水・下水,防災,交通,環境,産業開発等,多様な専門家が参加しています。年代も60代のベテランから,20~30代の若手までさまざまです。自分はチーム最年少で,土地利用計画補助,能力強化という専門分野のかたわら,業務調整職も担っており,チームのメンバーが円滑に調査や会議を行えるよう,さまざまな準備や調整に奔走しています。

一般的に「コンサルタント」というとオフィスワークばかりというイメージがあるかもしれませんが,実際には現場でも,文字通り走り回って情報収集を行っています。途上国では圧倒的にデータや情報が不足しています。たとえば国全体で人口や所帯数を数えたり,生活や家計について調査したりする国勢調査は,日本では5年に1度のペースで行われていますが,マダガスカルでは最後の調査は1993年でした。25年も前ですね!つまり,この国の今の人口さえも,正確にはわからないということなんです。このような状態ですから,自分の目でさまざまな「現場」を見ることが非常に大切になってきます。そのために,ひたすら鉄道に乗って走った日もありました。市場に持っていく農作物を抱えた現地の方々に挟まれながら,およそ16時間,山の中から海岸沿いの街にたどり着くまで,乗り続けました。この鉄道は基本的に貨物輸送に使われていますので,その重要度を軽視してしまいがちです。ですが実際に乗車してみると鉄道内はかなり込み合っていて,道路アクセスのない沿線の村人にとっては,貴重な足となっていることを実感できましたし,観光客への利用促進など,新しいアイデアも浮かんできました。

マダガスカルの「今」と「未来」をつなぐ計画

都市計画とは言葉のとおり,都市全体の将来計画をつくることです。このプロジェクトでは,首都のアンタナナリボと国内最大の商業港が立地する東部のトアマシナの今後15年間の都市整備の計画をつくっています。

アンタナナリボは300万人が住む,大きな街です。訪れてみると,フランス植民地時代の赤レンガ建築が並ぶ旧市街の美しさや,丘と田んぼが連続する風景が目に付きます。ですがよくよく周りを見てみると,非常に狭いエリアにボロボロで小さな家が固まって建っていたり,洪水の起きやすい田んぼの中にポツンと建っている家々などが見えてきたりします。また現地に到着してすぐに,この街には道幅の広い道路が非常に少ないことに気がつきました。4車線の道路は片手で数えられる程度しかなく,その他の道はどれも2車線道路です。日本にあるような高速道路や広い国道はなく,トラックも人々の通勤する車も同じ2車線道路を通っていて,毎日大変な渋滞が起きています。その他にも電力・水の不足,廃棄物処理場の不足,サイクロンによる洪水といった自然災害,粗悪な衛生環境による伝染病の蔓延といった,本当にさまざまな都市問題が見えてきました。

雨のたびに道路に水があふれるトアマシナ

雨のたびに道路に水があふれるトアマシナ

一方のトアマシナはまだ50万人程度の小さな街ですが,近年は周辺部からたくさんの人が移り住んできており,インフラの整備が行き届いていません。海沿いで綺麗なビーチのある観光スポットでもありますが,アンタナナリボと同様に,さまざまな都市問題を抱えています。また,国全体でみてみるとマダガスカルはJICAのドナー区分によれば「最貧国」。世界銀行の2012年のデータによれば,人口の実に77%以上の人々が,毎日1.9ドル以下の生活をしている,大変貧しい国です。

支援する側,される側,それぞれの思いが

支援する側,される側,それぞれの思いが地図の上で交錯する。

このような「今」のさまざまな問題の解決に向けた都市計画を考える一方で,15年後の「将来」,どのような街に発展することを目指すか,たとえば美しい街並みや珍しい動植物を観光資源に,都市部の観光産業を発展させるといったことも同時に考えます。また,マダガスカル人のルーツはインドネシア人にあるといわれており,アジア人独特の生真面目さや手先の器用さが見られますので,この特徴を生かした製造業の発展も考えられます。今の課題だけではなく,地域のポテンシャルも最大限に考えて,2033年の将来像を決めていきます。

街の計画は我々が単独で考えるのではなく,マダガスカル政府,それぞれの街の市民,日本を含めたさまざまなドナー機関,民間企業など,街に関わるさまざまな人たちを巻き込んで,一緒に考えていきます。そして「今」の街から「将来」の街になるまで,何を,どのように,誰が,どのようなタイムラインで行動していけば良いかの「戦略」を,みんなで知恵を出し合いながら考えています。

若手開発コンサルタントの仕事は多種多様

私たちの「本気」が現地の人に伝わったときに,やりがいが生まれる

途上国の現場では,毎日予期しない出来事が起きます。プロジェクトを調整する若手は,毎日がハラハラドキドキです。例えば朝,車のドライバーが寝坊をして打ち合わせに行く車が無かったり,飛行機で荷物が無くなったり。資料の印刷も,日本にあるような多機能複合機は途上国の印刷屋さんにはなかなかないので,締め切りが近いときは店内の古い機材を全て最大限駆動しながら,あとは人の力でカバーします。時には私も行って夜な夜な従業員と一緒に資料を綴じたりもしますね!ハプニングの連続で疲れたとき,私の場合は日本のラーメンがとても食べたくなるのですが,残念ながらマダガスカルにはありません。スマホでラーメンの画像を見て,味を想像しながら過ごしていました。とはいえ,マダガスカル料理もご飯ものでお肉や野菜が充実していて,とてもおいしいですよ!

プロジェクトの中で若手メンバーは,先ほどのようなプロジェクトの裏方的な仕事も任されますが,同時に専門分野の仕事も担います。両方やらなければいけない分,毎日が忙しいですが,幸いなことに弊社では若手が現場で経験を積めるように,現地滞在を通常より長くするといったサポートをしてくれています。そのため,プロジェクトの運営面でも,専門分野においても,若いうちから現場で多くの経験を積ませてもらっています。

都市開発の仕事は,白紙に将来マップを描くイメージです。道を作るにしても,例えば直線最短距離にひくAプラン,多くの村を通るようにカーブの多いBプラン,どっちも正しいし,どっちも間違っていない。調べても,調べても,影響について読み切れない。そのため,コンサルタントメンバー内では,メンバーのそれぞれが考えた意見を持ち寄って,毎日のように白熱した議論を交わします。ここでは私のような若手であっても,ベテランであっても,議論に参加し,意見を出すことが求められます。

答えのないものだからこそ,マダガスカル政府の人々に我々のプランを信じてもらうことが大切です。実はプロジェクト開始当初,マダガスカル政府側は我々コンサルタントの話をなかなか聞き入れてくれませんでした。ですが,我々が粘り強く,徹底した調査・分析を続けているうちに,彼らが我々を見る目が明らかに変わりました。我々の姿勢や「本気度」が伝わったのだと思います。会議で真剣に我々の話を聞く姿勢だったり,廊下での挨拶も一言二言だったのが,長い立ち話をしてプロジェクトの内容について積極的に質問してきてくれたり。メールも,以前はフランス語で送られてきていたものが,我々に気を使って慣れない英語で書いてくれるようになりました。こうしたちょっとした行動で心を開き始めてくれるのが分かったとき,本当に嬉しい気持ちになりました。

ステークホルダーミーティングで,新たに提案される

ステークホルダーミーティングで,新たに提案される交通網について説明する福永さん

わたしたちコンサルタントは,時として,遠い他国に赴き,必死に汗をかいているけれど,なかなか現地側に理解してもらえず,なんでこんなことをしているのか,と思うようなこともあります。だから報われるのは,現地で一緒に働いた方々から「君たちが来てくれてよかった」と言われるときです。

広いフィールドを舞台に活躍できる開発コンサルタント

個人的に開発コンサルタントを選んだのは,日本とは全く違うルールで動いている社会自体に触れ,純粋にわくわく感を感じたからです。途上国に行ってみて,最初に驚いたのは,そこで生活する人々から感じるがつがつとしたエネルギーでした。生きるため,稼ぐためにみんなは必死です。そして自分たちが生きる国を,何が何でもすばらしいものにするという意欲にあふれています。そんな人たちと一緒に,その国のために働きたいと思いました。

就活中には,いわゆる経営コンサルタントにも興味がありました。けれども,実際に開発コンサルタントの業務に従事して改めて,この仕事の魅力は国・地域レベルで調査・分析,成長戦略を考えるスケールの大きさだと感じています。マダガスカルのプロジェクトを通して,プロジェクトの規模の大きさと現地側からの期待の高さから,大きなプレッシャーを感じるとともに,それがやりがいにもつながっています。今後は,さらに各国の発展に貢献できるような人材になりたいと感じています。

- 福永 友樹(ふくなが ともき)さん 略歴

- 横浜生まれ。幼少時代を含めイギリスで7年間過ごす

- 2014年 東京大学工学部卒業後,イギリスのUCL(University of College London)で都市開発計画を専攻

- 2016年 (株)オリエンタルコンサルタンツグローバル入社

- 今回紹介したプロジェクト

- 「アンタナナリボ・トアマシナ経済都市軸総合開発計画策定プロジェクト(マダガスカル)」

- (2017年1月~2019年8月予定)

マダガスカルの首都アンタナナリボ都市圏(人口約300万人)は国内総生産の約30%を占める中心都市。トアマシナ都市圏(人口約50万人)は国内最大の商業港が立地する港湾都市で,円借款による拡張事業が実施されている。両都市では政治危機の影響もあり,2004年に策定されたそれぞれ都市開発計画の実施が順調ではなかったことや,現在の社会経済状況が当初想定と異なってきていることが課題となっていた。特にアンタナナリボは急激に人口が増加し,さまざまな都市問題への対応が求められていた。これに対し,日本のコンサルタントチームは将来の社会経済の状況を想定し,都市構造,土地利用,交通インフラ,電力・給水・社会インフラ,防災面などを総合的に考えるだけではなく,運輸整備・開発計画も併せて策定することを支援している。