ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第381号

ODAメールマガジン第381号では,以下3話をお送りいたします。(肩書きは全て当時のものです)

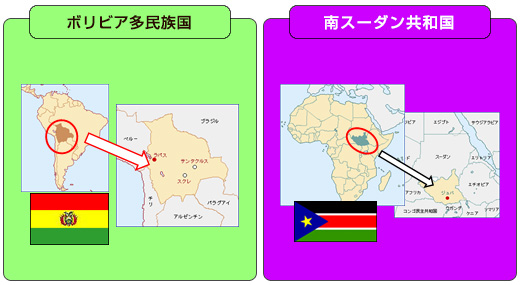

- 第1話:ボリビア多民族国より【シリーズ「SDGs 誰一人取り残さない日本の取組」第11弾】

「ボリビアの人々を笑顔に,日本の草の根無償の取組」 - 第2話:南スーダン共和国より

「南スーダンの平和に向けた日本のスポーツ分野支援」 - 第3話:国際協力局政策課広報班より

「『グローバルフェスタJAPAN2018』開催案内」

ボリビアの人々を笑顔に,日本の草の根無償の取組

原稿執筆:在ボリビア日本国大使館 大塚 邦広 二等書記官

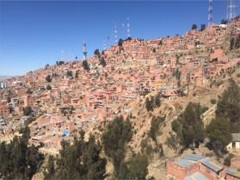

南米のほぼ中央に位置するボリビア多民族国は,面積109.8万平方キロメートル(日本の約3倍),人口1,082.5万人の内陸国です。大使館のある首都ラパスは全在外公館の中で最も高い標高3,650メートルと,富士山(標高3,776メートル)とほぼ同じ高さにあります。近年,天空の鏡の絶景で知られるウユニ塩湖が有名となり,日本からの観光客も年間1万5千人を超えています。

ロープウェイから見える首都ラパスの風景

ロープウェイから見える首都ラパスの風景 雨期のウユニ塩湖

雨期のウユニ塩湖

国土が非常に広く,首都ラパスのような高地だけでなく,ブラジルに面したアマゾン地域や渓谷地域もあり,国土・気候は非常に変化に富んでいます。また,2019年には日本人のボリビア移住120周年を迎え,約1万4千人の日本人移住者や日系人がいるなど,日本にとっても関係の深い国の一つです。

ボリビアは天然ガスや亜鉛,鉛等の天然資源に恵まれながらも,未だ南米の最貧国とされており,貧困率は全国で38.6%,農村部では55%(出典:ボリビア国家統計局INE)と,都市部,農村部の両方で支援を必要としている人が多くいます。

日本のボリビアへの協力は1960年に始まり,これまでに資金的,人的にも多くの支援を実施してきました。今回はその中でも特にボリビアの人々が必要とする基礎的な支援にフォーカスをあてた草の根・人間の安全保障無償資金協力による水・農業・保健の3つの分野への協力について紹介します。

水分野への支援

「集落に水道が引かれていなくて,本当に困っていた。10年前から市役所にお願いしてきたが,日本からの支援でようやく夢が叶った。」そう語るのは,ボリビア南部に位置するポトシ県ポルコ市プカプカ地区に住む住人。以前は,離れた川から何度も水を汲んだり,湧き水をドラム缶に集めて生活用水として利用しており,水質の悪さから腹痛で病院に行くこともあったそうです。集落172人が,日本の支援により蛇口をひねるだけで綺麗な水に触れることができるようになったと喜んでいました。

集落の様子

集落の様子 湧き水を溜めて生活用水に

湧き水を溜めて生活用水に

供与式で蛇口をひねって喜ぶ住民

供与式で蛇口をひねって喜ぶ住民

農業(かんがい)分野への支援

「このかんがい施設がなかったら,この集落の住民はきっと生きていけないと思う。」そう語るのは,ポトシ県コルケチャカ市の農業者達。標高が高く,もともと雨が少ないこの地域では,これまでは雨季に,芋などを生産して生活してきました。炭水化物だけで栄養が偏り,栄養失調になる子どももいましたが,かんがい施設を整備したことにより,一面が緑に覆われ,そら豆,レタス,人参などの野菜や小麦も生産できるようになり栄養バランスが改善したとのことです。

かんがい施設供与前の農地の状況

かんがい施設供与前の農地の状況 供与後の農地の状況(小麦)

供与後の農地の状況(小麦)

施設の完成を喜ぶ農業者達

施設の完成を喜ぶ農業者達

保健分野への支援

「今はとても幸せです」そう語るのは,今年,ラパス小児科病院で心臓の手術を受けた生後2か月の赤ちゃんの母親です。ボリビアでは,心臓に疾患を抱えた子どもの専門病院が限られており,ボリビア全土からこの病院に患者が集まってきます。手術に必要な機材も十分ではありませんでしたが,日本からの支援によって手術機材が整備されたことにより十分な医療サービスを提供できる体制が整い,これまでに80名以上の子どもの命が救われました。

供与した心臓外科手術用機材

供与した心臓外科手術用機材 供与式で喜ぶ病院関係者と患者

供与式で喜ぶ病院関係者と患者

最後に紹介するのは,ボリビア中央部に位置するコチャバンバ県シカヤ市にある小さな診療所です。地盤の問題から診療所は倒壊の危機に直面し,医療機材の不足から,妊婦さんは他の病院へ移送されることも多く,一般患者の診察は倉庫でおこなうこともありました。日本の支援によって新たな診療所が建設されたことにより,他の病院に搬送することなく同市内で十分な診療が受けられるようになりました。

旧診療所の様子

旧診療所の様子 新たに建設した診療所

新たに建設した診療所

供与式で喜ぶ市民

供与式で喜ぶ市民

ボリビアで実施した草の根・人間の安全保障無償資金協力は2017年までに600件を超えました。これからも,ボリビア国民の声を受け止め,日本の顔の見える支援を続けていきます。

南スーダンの平和に向けた日本のスポーツ分野支援

原稿執筆:在南スーダン日本国大使館 中原 隆伸 一等書記官

南スーダンは2011年にスーダンから独立した世界で最も新しい国です。独立当初,南スーダンの国作りを支援するために,多くのドナー(支援を行う側)が積極的に開発支援を行いました。日本も,JICA,日本のNGO,国連機関,そしてUNMISS(国連南スーダン・ミッション)に派遣されていた自衛隊施設部隊等が,食糧配布や地雷除去等の人道支援,政府機関職員の訓練等を通じた人材育成,首都ジュバでの橋及び給水ポイント建設等のインフラ整備を含めた開発分野の支援を行っています。

しかし,2013年12月になってキール大統領派とマシャール元副大統領派の間で衝突が発生し,治安が急激に悪化してしまいました。2015年8月になって衝突解決合意に署名がなされた後,一時的に国内の治安が安定しましたが,2016年7月には再度,大統領派と元副大統領派の間で衝突が発生し,現在も国内の治安は首都ジュバなどの限られた地域を除き,不安定な状態が続いています。

ところで,南スーダンには国内に64とも言われる数多くの部族が暮らしています。衝突の主要なアクターとなっている大統領と元副大統領がそれぞれ国内で一番大きい部族と次に大きい部族に属していることもあって,治安の悪化は,しばしば「異なる部族間の対立が主な原因」と言われてきました。しかし南スーダンに暮らす人々は部族間での戦いを常に繰り返してきたわけではありません。この地域で財産として扱われている牛の所有権争いや,牧畜民と農耕民との土地や水をめぐる争いなど,一時的・局地的なコミュニティ間のトラブルを例外として,南スーダンの各部族は共存してきました。

このような「部族間の共存」の精神に基づき,個人・地域レベルの争いから政治的立場の違い等様々な問題について,対話を通じた平和的手段で解決していくことが,南スーダンの経済が発展し,豊かな国になるために必要不可欠です。

日本は「スポーツを通じて,異なる部族間がお互いをよく知り,平和的に共存するきかっけをつくる」という考え方の元,「国民統一の日」(National Unity Day)スポーツ大会の実施を過去3年にわたって支援してきました。2018年1月に開催された第3回スポーツ大会では,南スーダンの各地方を代表する12チームが,陸上種目(男女)・バレーボール(女性)・サッカー(男性)の種目でお互いの技量を競い合いました。

2018年1月の第3回大会は12地域から

2018年1月の第3回大会は12地域から

300人以上が参加

【写真提供:JICA】 異なる地域からの出身者が仲良くなるよう,

異なる地域からの出身者が仲良くなるよう,

綱引き等のイベントも実施

【写真提供:JICA】

このスポーツ大会の中でも特に大切な点は,ただ競い合うだけではなく,イベントを通じて参加者同士がお互いをよく理解し,仲良くなるための機会が多く含まれていることです。大会には,各部族の伝統的なダンスを実演する時間や綱引きなどのレクリエーションも含まれています。

また,選手達の宿泊部屋を異なる地方から参加している選手との相部屋にすることで,選手同士が他の地域・部族出身の選手とコミュニケーションを取る機会を設け,地域・民族を超えた友人関係を築くと共に,お互いの部族に対しての偏見を取り除くことを目標にしています。実際に参加者からは「大会に参加する前は他の地域から来た人達について全く知らなかった。今は,他の地域から来た人達について理解できたし,彼らはいい人達なんだと分かった」といった意見が数多く寄せられました。

女子もバレーボール・陸上競技に積極的に参加

女子もバレーボール・陸上競技に積極的に参加

2018年は参加者の36%が女子選手

【写真提供:JICA】

南スーダンでのスポーツ関連支援は「国民統一の日」スポーツ大会以外にも行われています。今年7月には南スーダン空手協会主催の空手大会を支援し,岡田大使自ら優勝者にトロフィーを授与しました。

スポーツは,異なる部族・宗教・アイデンティティを持つ人達が同じルールの下で正々堂々技を競い合い,試合が終われば選手同士が健闘をたたえながら仲良くなる機会でもあります。スポーツ分野の支援をきっかけにして,参加した南スーダンの選手や観客達が一人でも多く,他部族との共存の大切さについて再認識してもらい,同じ国に暮らす国民としての一体性を感じてもらうことで,南スーダンの治安の安定に少しでも貢献できることを願っています。また,2020年の東京オリンピックに一人でも多くの南スーダン人が参加し,大活躍してくれるよう,様々な形での支援を検討できればと思っています。

トロフィーを受け取り

トロフィーを受け取り

大喜びの空手大会参加者

【写真提供:在南スーダン日本国大使館】 試合で敗れ,悔しさのあまり泣き崩れる選手を

試合で敗れ,悔しさのあまり泣き崩れる選手を

励ます他チームの選手

【写真提供:JICA】

『グローバルフェスタJAPAN2018』開催案内

原稿執筆:国際協力局政策課広報班

28回目を迎える日本最大級の国際協力イベント「グローバルフェスタ」が,今年もお台場にやってきます!9月29日(土曜日),30日(日曜日)に,「グローバルフェスタJAPAN2018」がお台場のセンタープロムナードで開催されます。

今年のテーマは「Action for all 小さなことから変わる明日へ」。

国際協力は,一人ひとりの小さなアクションから。その積み重ねが,明日を変える力になります。

会場には,270を超えるNGO,国際機関,企業,各国の大使館などが出展します。国際協力の最前線を走る人たちの貴重な話を直に聞くことができるチャンスをお見逃しなく。外務省のブースや写真展もあります!世界各国の料理に舌鼓を打ちながら広いフィールドをビンゴラリーでぐるりと回れば,国際協力のイマをまるごと楽しく学びながら,グローバルフェスタだけのオリジナルグッズをゲットできます。

昨年の様子

昨年の様子 昨年の外務省写真展の様子

昨年の外務省写真展の様子

メインステージは,この2日間だけのスペシャルゲストが目白押しです。

「鷹の爪団の 行け!ODAマン」 9月29日(土曜日)14時30分から15時00分

シュールなフラッシュアニメ「鷹の爪団」の吉田くんが変身した外務省オリジナルキャラクター「ODAマン」が着ぐるみで初登場し,「鷹の爪団」原作者にして声優のFROGMANさんの生アテレコで,日本の政府開発援助(ODA)を体当たりで愉快に説明します。

「『草の根大使』ペナルティが草の根無償を紹介します!」 9月30日(日曜日)11時30分から12時00分

途上国で活動する現地のNGOなどを通じ,現地のニーズに迅速にきめ細やかに応える「草の根無償(注)」は今年で30周年を迎えます。お笑いコンピペナルティが「草の根大使」として視察先のタイで発見した「KU・SA・NO・NE」の魅力を熱く語ります。

(注)「草の根・人間の安全保障無償資金協力」の略

「荻野目洋子トーク&スペシャルミニライブ」 9月30日(日曜日)12時15分から13時00分

ご自身の考えるSDGs的ライフスタイルを,SNSなどで発信しながら子育てをされている荻野目洋子さん。その具体的なお話とミニライブを披露して頂きます!

「はなはなSDGs 未来につむぐダンスをあなたと」 9月30日(日曜日)16時00分から16時30分

SDGsを知らない人をゼロに!を目標に活動する聖心女子大学の「はなはなSDGs」が,オリジナルのSDGsソング“Light and Seeds”をダンスとともに初披露します。

他にも,夏フェスの女王・MINMIなど,多数のスペシャルゲストが登場します!もう一つのスペシャルステージでも,トークショーなど,たくさんの企画を実施します。ぜひご友人・ご家族をお誘いのうえ,ご来場ください!小雨決行,入場無料です!

昨年のメインステージの様子

昨年のメインステージの様子 昨年のサブステージの様子

昨年のサブステージの様子

最近の開発協力関連トピック

- (1)ODA出前講座

淑徳巣鴨中学校,文教大学,成城学園高校,中央区環境情報センター,愛知県豊山中学校で,ODA出前講座を実施いたしました。出前講座の内容と開催報告はこちらからご覧ください! - (2)海外における開発協力広報(現地報道機関に対するプレスツアー)

在外公館では,開発協力を通じた日本の国際貢献について現地の方々に理解してもらうための広報をしています。

このたびウガンダ(PDF) で,現地プレスを招いて開発協力の現場を視察してもらいました。

で,現地プレスを招いて開発協力の現場を視察してもらいました。

- (3)ODAちょっといい話「日本の支援でウクライナの子供たちを笑顔に!」

財政難を抱えるウクライナでは社会福祉の問題が残っています。日本は,厳しい生活環境を強いられている障がいを抱えた児童や家族の生活に直接寄与する支援をしています。