ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第353号

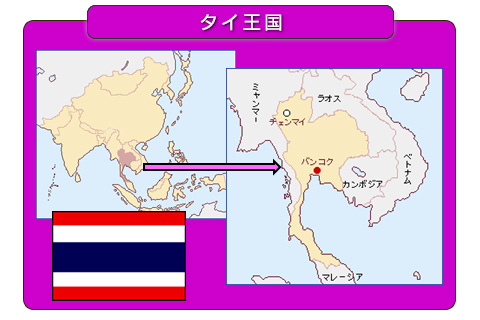

ODAメールマガジン第353号は、シリーズ「周年記念と開発協力」第6弾としてタイ王国から「日・タイ修好130周年」と、新シリーズ「SDGs 誰一人取り残さない日本の取組」第1弾として国際協力局地球規模課題総括課から「SDGs 誰一人取り残さない社会を目指す」をお届けします。

日・タイ修好130周年

原稿執筆:在タイ日本国大使館 赤阪 宏記 三等書記官

2017年は、日・タイ修好130周年という両国にとって節目の年となります。

今から130年前の1887年9月26日、両国の間で「日暹修好と通商に関する宣言」という条約に署名が行われ、正式な外交関係が開始されました。

日・タイ修好130周年ロゴマーク

日・タイ修好130周年ロゴマーク

以来、日タイ関係は大きく発展し、タイは日系企業の海外での一大活動拠点となっているほか、世界有数の在留邦人社会を有しており、今やタイは日本及び日本人にとって、非常に身近で欠かすことの出来ない存在になっています。

こうした日本とタイの長年に亘る友好関係の発展に日本の政府開発援助(ODA)は大きな役割を果たしてきました。

日本は1954年に技術協力として21人のタイ人研修員を日本に受け入れて以来、ODAとしてタイに資金的・技術的な協力を実施してきました。

タイの玄関であるスワンナプーム空港やドンムアン空港、日本企業が多く集積する東部臨海開発プロジェクト、タイ国民の重要な交通手段となっている地下鉄や都市鉄道、チャオプラヤ川に架かる橋など、日本のODAがタイのインフラ整備に活用され、タイ国民の生活を支えています。

バンコクの国際空港、スワンナプーム空港

バンコクの国際空港、スワンナプーム空港

【写真提供:JICA】 チャオプラヤー川に架かる、

チャオプラヤー川に架かる、

前国王の名前を冠したプミポン橋

【写真提供:JICA】

インフラ整備以外にも、「草の根・人間の安全保障無償資金協力」を用いて、タイの人々に直接裨益するような草の根レベルの支援も行っています。

たとえば、日本政府およびタイ政府によって設立され、アジア太平洋地域において全ての人に優しいバリアフリー社会の実現を目指して活動している「アジア太平洋障害者センター(APCD)」に対して、「草の根・人間の安全保障無償資金協力」を用いて、障害者を対象とした就労移行支援事業所兼販売所(バリアフリーのカフェテラス)および車いすリフト付きの移動販売車を2015年に整備しました。

これは、タイにおける3例目の官民連携案件として、タイヤマザキ(山崎製パン株式会社のタイ現地法人)と協力した案件になります。

シリントン王女殿下と

シリントン王女殿下と

障害を持つパン販売・製造スタッフ 供与した車いすリフト付き移動販売車

供与した車いすリフト付き移動販売車

このAPCDが主催して、日・タイ修好130周年、かつASEAN設立50周年である本年の6月に、日本とASEAN各国の障害者による太鼓パフォーマンスが行われました。

日本からも知的障害のある太鼓演奏者がタイを訪れ、日本の太鼓の演奏が披露されました。このイベントは、日・タイ修好130周年記念事業として認定され、佐渡島駐タイ日本国大使も出席し、日タイおよび日ASEANの友好関係強化の気運を盛り上げました。

日本およびASEAN各国からの

日本およびASEAN各国からの

太鼓演奏者との集合写真

【写真提供:アジア太平洋障害者センター】 知的障害のある日本の太鼓演奏者

知的障害のある日本の太鼓演奏者

による太鼓の演奏

【写真提供:アジア太平洋障害者センター】

この他にも、日・タイ修好130周年にあたる本年は、日本とタイの間の交流の促進に資する数多くの事業が「日・タイ修好130周年記念事業」に認定され、両国の友好関係強化の気運を高めています。この記念すべき年に、日本のODAを通じた協力を更に強化すると共に、ODAへの理解促進を図り、両国の友好関係を強化していきたいと考えています。

SDGs 誰一人取り残さない社会を目指す

原稿執筆:国際協力局地球規模課題総括課 桂川 皓匡 外務事務官

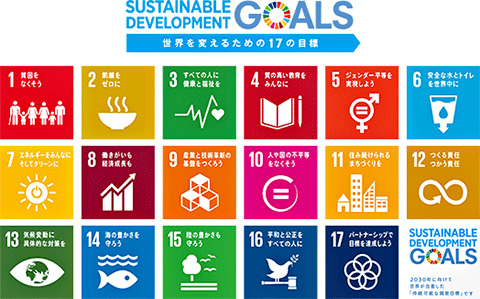

今回取り上げる、持続可能な開発目標(SDGs)とは、ミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、2015年国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」において取り組むべきとされた17の目標のことです。

SDGsの特徴は、途上国向けであったMDGsと異なり、先進国を含むすべての国が取り組むべきであるという点にあります。例えば、貧困や飢餓への取組のほかに、気候変動やジェンダー、労働環境改善への取組も必要とされています。また、SDGsは17の目標と169のターゲットから構成されますが、MDGsに比べ、各目標等が密接に関係し合っているという特徴があります。

よってSDGs達成のためには、日本を含む各国は、政府だけでなく、地方自治体、市民社会や民間企業とも連携していく必要があります。

ここからは、日本が具体的にSDGs達成に向けどのような取組をしているか紹介します。

まず、日本政府はSDGs達成に向けた基盤づくりを行いました。昨年5月、内閣総理大臣を本部長とするSDGs推進本部を設置し、これまで計3回の本部会合を開きSDGs実施指針の策定等の重要事項の決定を行ってきました。またSDGs推進円卓会議を主催し、関係府省庁、NGO・NPO、企業、研究者などが広く意見交換を行っています。

第3回SDGs推進本部会合の様子

第3回SDGs推進本部会合の様子

【写真:官邸ホームページ】

では、日本は個別のゴールの達成にどのように貢献しているのでしょうか。今回はジェンダー分野への取組(目標5)を紹介します。日本政府は、ジェンダー格差解消に向け、貧困、労働環境、教育、防災など様々な分野で取組を進めています。

例えば、国内では、防災への取組の中でもジェンダーの視点を取り入れています。東日本大震災のような大規模災害が発生すると、男女関係なく影響を多くの人々が影響を受けますが、男女で心身への負担や影響の仕方に違いが出ることがあります。例えば、被災後の避難生活の生活においてプライバシーの観点や女性への暴力の観点から、女性はストレスを受けやすいとされています。実際にストレスを受けても「こんな状況で甘えるな」といった反応をうけてしまい、声をあげづらい状況になりやすいとされています。これらを踏まえて、今後の防災対策を考える上で、女性に指導的役割への参加を促すことにより改善を目指しています。

国際的には、外務省として、国際協力を通じ、途上国におけるジェンダー格差解消などの支援を行っています。女子の教育が普及していない国に対して、学習環境の支援を行い、就学率の向上を目指しています。例えば、イスラム教の考えが根付いている地域などでは女性を隔離しておこうとする文化により、女子用の教室が必要なものの、それが不足しているために女子は学校に行きづらい環境となってしまっています。それに対し、教室や外周壁の建設やトイレの確保を行うことなどで、就学率向上を支援しています。

ネパールにおける学校復興事業

ネパールにおける学校復興事業

【写真提供:JICA】 ニジェールにおける教育開発プロジェクト

ニジェールにおける教育開発プロジェクト

【写真提供:JICA】

日本は、政府のみの取組だけでなく、広範な且つ複雑に絡み合ったSDGsを達成するため、市民社会、民間企業、地方等との連携を重視しています。

例えば、民間企業はSDGs達成に向けた重要な担い手です。現代において、企業は国内はもちろん、グローバルに活動しており、消費者一人一人と商品・サービスの提供を通じて関わるなど、社会や経済活動に大きな影響力を有するからです。例えば、企業は労働者を雇っていますので、働き方を改善しSDGsの一つである人間らしい雇用(目標8)を達成するには、各企業の取組が不可欠です。利益追求という企業本来の目的に、SDGsに取り組むことが矛盾しない、むしろよい効果を生み出すということが認識され、多くの民間企業がSDGs達成のために、自発的に取り組む環境を作り出す必要があります。

SDGsは「誰一人取り残さない」との考え方の下、先進国の日本においても、大きな意味を持ちます。未だ、開発目標という言葉を聞くと、日本には関係のない話に思ってしまうイメージがあります。しかし、SDGsは日本を含めたすべての国々が取り組むべきとされています。今回取り上げたジェンダーや労働環境のほかにも、現在の日本には、若者の貧困や高齢社会の問題といった、取り組むべきSDGsの課題は多岐にわたります。

さらに、当然ながらSDGs達成に向けて、先進国として日本はODAなど国際協力を通じて、国際的な貢献を実施していきます。今年7月には国連ハイレベル政治フォーラム(HLPF)が開催され、日本もSDGs達成に向けた取組を発表する予定です。HLPFを、国際社会への日本の取組のアピールの場として最大限活用し、さらなるSDGs達成に向けた動きを作っていく機会と捉え、準備を尽くしています。