ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第342号

ODAメールマガジン第342号は,シリーズ「世界を変える日本の技術」第3弾として南アフリカ共和国から「持続的な廃棄物管理に向けた廃棄プラスチック燃料化技術の普及・実証事業」,シリーズ「『目に見える形』で感謝されている日本の援助」第3弾としてスーダン共和国から「州水公社運営・維持管理能力強化プロジェクト スーダンでの緑化を通した環境整備」と,国際協力局政策課から「ワン・ワールド・フェスティバル(大阪)開催のお知らせ」をお届けします。

持続的な廃棄物管理に向けた廃棄プラスチック燃料化技術の普及・実証事業

原稿執筆:在南アフリカ日本国大使館 寺嶋 眞 一等書記官

いわゆる廃棄物についてよく言われる3Rという言葉をご存じでしょうか。

3Rとは,Reduce,Reuse,Recycleの頭文字をとった総称です。

Reduce(リデュース:廃棄物を減らすこと)

Reuse(リユース:再度使えるものを再使用すること)

Recycle(リサイクル:再使用できずに廃棄されたものを再生資源として利用すること)です。

このうち,リサイクルについては,日本においても,廃棄されたITや家電製品の「都市鉱山」に含まれる貴金属やレア・メタルを取り出し,再利用することが促進されています。

アフリカで唯一のG20メンバーである南アフリカ共和国(以下,南ア)では,経済発展とともに,南アの持続的な発展を阻害する要因の一つとして環境問題がクローズアップされてきました。また,南アフリカ政府の取り組みとして,環境に悪い影響を及ぼす廃棄物管理については2008年に国家環境管理廃棄物法が施行され,その中で戦略として3R活動の促進が定められました。2011年には国連気候変動枠組条約第17回締約国会議(COP17)を南ア・ダーバンで開催しています。

一般廃棄物のうち,投棄されたレジ袋やPETボトル等の廃プラスチックに含まれるPP(ポリプロピレン),PE(ポリエチレン),PS(ポリスチレン)は,自然に分解されずに将来に亘って環境にとどまることから,世界に共通の環境問題の一つとなっています。南アにおいては,一般廃棄物に占めるプラスチック類の割合は6%,そのリサイクル率は18%にとどまっており(南ア環境省データ),ほとんどが廃棄物処分場に直接投棄されています。

現地建屋全景(写真提供:JICA調査団)

現地建屋全景(写真提供:JICA調査団)

2011年に策定された南アフリカの国家廃棄物管理戦略では,2015年までに処分場に廃棄されているリサイクル可能な廃棄物の25%をリサイクルすることが目標とされています。ところが南ア第二の都市であるケープタウン市では2011/2012年に排出された約190万トンの廃棄物のうち,約170万トンが野外の処分場に直接投棄されており,再使用やリサイクルによる廃棄物の削減が喫緊の課題となっていました。

クラーイフォンテン廃棄物分別処理場(写真提供:JICA調査団)

クラーイフォンテン廃棄物分別処理場(写真提供:JICA調査団)

そのような中,JICA(国際協力機構)による我が国のODA事業として,2014年3月から,ケープタウン市の廃棄物関連施設を所管する公共サービス部門が運営するクラーイフォンテン廃棄物分別処理場でリサイクル事業の普及・実証事業が開始されました。この事業は,廃プラスチック油化装置を開発した「株式会社CFP(本社:広島県福山市)」と廃プラスチックの洗浄機メーカーである「株式会社カネミヤ(本社:愛知県半田市)」の先端技術を活用し,500キログラムの廃プラスチックから最大500リットル/日のリサイクル油を生成できる油化装置システムを導入し,リサイクルにより生成された燃料を使用し自家発電機による発電を行うものです。

「持続的廃棄物管理に向けた廃プラスチック燃料化技術の普及・実証事業」として,南ア側での環境許可,建築許可のプロセスを経て,2015年11月4日に駐南ア廣木日本国大使出席のもと,両国関係者100名が集う中,プラスチックごみを油にする「油化装置」の竣工式開催に至りました。さらに,継続的な実証運転やトレーニングを経て,現地公共サービス部門ないし企業体への運営権利委譲による安定的な事業への移行を目指しています。

最初のプラスチックからの生成油(写真提供:JICA調査団)

最初のプラスチックからの生成油(写真提供:JICA調査団)

この事業は,廃棄物の削減による環境の改善にとどまらず,地域の雇用の創出,現地機器調達の促進による地域経済の活性化,メンテナンスや定期保守,オペレーター業務等に関する技術移転などによる人材育成支援など,日本の先端技術を活用した持続的な成長に貢献するODA事業の一例として,今後も注目されていくことでしょう。

竣工式の様子(2015年11月4日)(写真提供:JICA調査団)

竣工式の様子(2015年11月4日)(写真提供:JICA調査団)

現地案内図

現地案内図

(出典:ケープタウン市観光局(CAPE TOWN TOURISM))

【出典:南アフリカ共和国 持続的廃棄物管理に向けた廃プラスチック燃料化技術の普及・実証事業 業務完了報告書 平成28年7月 JICA】

州水公社運営・維持管理能力強化プロジェクト スーダンでの緑化を通した環境整備

原稿執筆:株式会社地球システム科学 上村 三郎 JICA専門家(プロジェクト総括)

「やる気」を出させる苦労

アフリカ地域にはまだまだ数多くの開発途上国が存在しています。

これらの国々に対して日本は長年に渡り様々な分野の援助を実施しており,私も30年近くこれらの国々に関与してきました。現在私はスーダンで上記のプロジェクトに携わっており,スーダン18州に設置されている州水公社(水道局)の運営維持管理能力を高め,水道関連施設を「問題なく動かせるよう」に技術指導しています。ところが,この「問題なく動かせるよう」にすることは,なかなか高いハードルであり,この達成が「途上国を卒業できるかどうかのポイント」と言えるでしょう。

これに対して,多くの途上国では「人,物,金がない」という共通の課題があり,プロジェクトを開始する前から関係者には「諦め」や「やる気消失」の傾向が見受けられます。これはスーダンも同様であり,私達が2008年にプロジェクトを開始した状況がまさにこの三無状態でした。そこで,私達は「人,物,金がない」のであれば,「皆で知恵を絞って色々なアイディアを出そう」と繰り返し呼びかけました。下記の事例はプロジェクトの本来業務ではありませんが,「緑化」を通した執務環境や給水関連施設の快適化に必要な具体的なアプローチです。

緑化による環境整備の重要性

スーダンは沙漠気候であり,乾燥から半乾燥の広大な地域が広がっています。自ずとスーダンにおける緑地はナイル川沿いや灌漑地域に限定され,緑地は極めて貴重です。歴史の古い役所には大木が見られるものの,新しい施設や村落部の給水施設の周辺には快適な木陰は殆どありません。そのため,私達は「緑化推進」を関係者に提案してきました。しかしながら,プロジェクトが開始された2008年当時,このような私達の呼びかけに対して共鳴し,行動するようなスーダン人は皆無で,結局日本人が見本を示すことになりました。

村落の診療所

村落の診療所 カッサラ市の浄水場

カッサラ市の浄水場

村落の給水施設

村落の給水施設

私達が最初に実施した緑化は,2010年12月に弊社(株式会社地球システム科学)の冨田社長(当時)がスーダンを訪問した際に,整備中の研修センターの実習施設(ハルツーム)に記念樹を植えることでした。この記念樹には成長の早いゴムの木を選び,現在では快適な木陰を提供するほど大きく成長しています。また,2013年2月にスーダンを訪問した板越社長も,同研修センターにオレンジの木を植樹した他,田中JICA理事長(当時)が訪問された際にも記念植樹をしていただきました。

冨田社長(当時)による植樹(2010年12月)

冨田社長(当時)による植樹(2010年12月) 大きく成長したゴムの木(2016年5月)

大きく成長したゴムの木(2016年5月)

板越社長による植樹(2013年2月)

板越社長による植樹(2013年2月) 田中JICA理事長(当時)による植樹(2013年5月)

田中JICA理事長(当時)による植樹(2013年5月)

カフェテリア・ジャパンの完成

2011年11月から開始された水供給人材育成プロジェクトのフェーズ2ではセンナール州と白ナイル州がパイロット州に選定され,これら州水公社の研修体制の整備と能力強化を実施しました。白ナイル州の研修センターはコスティ市浄水場内に建設されており,ここにはガジュマロの巨木がありました。そこで,私達はこの大木の有効活用を考え,早々に日本人自らが剪定を実施しました。そして,大木の下に快適な木陰ができたことから,雨季でもぬかるみが生じないように州水公社はブロックを敷き詰め,椅子やテーブルを設置してくれました。同時に,州水公社の総裁はこのガジュマロの木陰を「カフェテリア・ジャパン」と命名した看板も設置してくれました。

カフェテリア・ジャパンの様子(1)

カフェテリア・ジャパンの様子(1)

(2012年12月) カフェテリア・ジャパンの様子(2)

カフェテリア・ジャパンの様子(2)

(2012年12月)

カフェテリア・ジャパンの様子(3)

カフェテリア・ジャパンの様子(3)

(2012年12月)

ウエムラ・シェルターの完成

これに気を良くした私達は,次に研修センターの前庭の端にブーゲンビリアが植えられていることに気づきました。この木は色々な形に整形することが可能であり,しかも成長が早く,きれいな花を咲かせます。そこで,私達は機材管理研修の一環として,「ブーゲンビリア用棚」の作成を提案しました。これに同意したスーダン人研修生は自ら鉄筋を集め,木村専門家の指導の下,設計図通りに鉄筋を溶接しました。そして,2014年1月に大きな棚を完成させブーゲンビリアの脇に設置しました。その後,州水公社は敷石,テーブルと椅子を設置しました。その結果,この木陰は研修の合間に休息や食事を取る最適な場所となり,多くの研修生や研修センターのスタッフが利用するようになりました。そして,白ナイル州水公社はここを「ウエムラ・シェルター」と命名しました。

設置作業中の様子(1)(2014年1月)

設置作業中の様子(1)(2014年1月) 設置作業中の様子(2)(2014年1月)

設置作業中の様子(2)(2014年1月)

完成後の様子(2015年3月)

完成後の様子(2015年3月)

村落給水施設の緑化

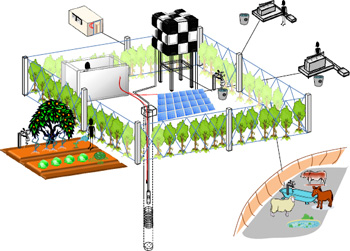

スーダンにはウォーターヤードと呼ばれる給水施設が多くの村落に建設されています。しかしながら,殆どの施設は住民の維持管理に問題があり,機材や施設の点検や清掃は実施されておらず,大小様々な問題が生じています。これらの問題を解決することは一朝一夕には不可能ですが,私達はウォーターヤードを村落のオアシス的な憩いの場にすることを考えていました。そこで,下記の図面を作成し,色々な場所で「モデルウォーターヤード」の設置を関係者に呼びかけました。このアイディアに対して最初に実施をしてくれたのはカッサラ州のバナード村でした。当然のことながら,この作業には日本人専門家の様々な支援が不可欠であり,当時カッサラプロジェクトの給水部門を担当していた七條専門家が積極的に対応してくれました。

私は2016年4月にこの村を訪問しました。施設内には多くの樹木が成長しており,快適な木陰を提供していました。これこそ私達が目指しているモデルのウォーターヤードの姿であり,今後も緑化による村落給水施設の改善を目指すことにしております。

モデルウォーターヤードの概念図(七條原図)

モデルウォーターヤードの概念図(七條原図)

植樹の様子(1)(2012年1月)

植樹の様子(1)(2012年1月) 植樹の様子(2)(2012年1月)

植樹の様子(2)(2012年1月)

2016年4月の様子

2016年4月の様子

州水公社の緑化

私は2008年からスーダンの技術協力プロジェクトに従事しております。そして,数多くの州を定期的に訪問し,様々な指導と助言をしてきました。そのような中で,ハルツームの本部(DWST),北部州,ナイル州,エル・ゲジーラ州,白ナイル州,センナール州及び北コルドファン州は水分野の人材育成を確実に実施できるまでに成長しました。同時にこれらの州を巡回指導する際には,スーダンの水分野のモデル国となっているモロッコのような快適な執務環境の必要性を力説してきました。幸い,これらの州は私達の意図を十分理解してくれ,様々な緑化による執務環境の改善に努力しています。今後,確実に樹木は成長することから,私達専門家は各州の訪問を楽しみにしています。

ナイル州水公社における記念植樹(1)

ナイル州水公社における記念植樹(1)

(2016年4月) ナイル州水公社における記念植樹(2)

ナイル州水公社における記念植樹(2)

(2016年4月)

成長した樹木(2016年11月)

成長した樹木(2016年11月)

ワン・ワールド・フェスティバル(大阪)開催のお知らせ

原稿執筆:国際協力局政策課

2月4日(土曜日)・5日(日曜日)10時~17時に,第24回ワン・ワールド・フェスティバル(同フェスティバル実行委員会主催,外務省・関西テレビ放送(株)協力)が,大阪市内の関テレ扇町スクエア・北区民センター・扇町公園で開催されます。

本フェスティバルにおいて,外務省ではトークセッション「Lilicoとハマカーンが外務省に聞いちゃうよ!国際協力って何のため!?」や写真展「“誰も取り残さない”世界を願って leaving no one behind」,トークセミナー「未来に繋がるアフリカ大陸~TICAD VIの成果と日本企業の更なる躍進~」等を実施します。当日は,写真展に関するクイズラリーも実施し,全問正解者の方には世界の民芸品等のプレゼントも行う予定です。

(注)民芸品の数には限りがありますので,先着順となります。

他にも,会場では様々なイベントが開催され,世界各国のダンス等も楽しめます。

お時間がある方は是非ご来場下さい。詳細はワン・ワールド・フェスティバル(大阪)のお知らせをご覧下さい。