2 文化・スポーツ・観光

(1)概要

日本文化がきっかけとなって日本に関心を持つ外国人は大変多い。外務省及び国際交流基金は、海外において良好な対日イメージを形成し、日本全体のブランド価値を高めることに努めている。また、海外の幅広い層の日本への関心・理解・支持を拡大し、新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)収束後の訪日観光客を増やすため、日本文化の魅力発信や、スポーツ、観光促進に向けた様々な事業を行っている。具体的には、「在外公館文化事業」などを通じ、茶道、華道、武道などの伝統文化やアニメ、マンガ、ファッションといったポップカルチャー、食文化など幅広い分野における日本の魅力を紹介している。

「日本ブランド発信事業」では、日本の国家ブランドを確立し、世界における日本のプレゼンスを強化するため、様々な分野の専門家を海外に派遣し、講演会や実演、ワークショップなどを通じて日本の多様な魅力や強みを発信した。

また、2021年に開催された2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「2020年東京大会」という。)のレガシーを継承するため、外務省は、スポーツを通じた日本の国際交流・協力の取組である「Sport for Tomorrow(SFT)」プログラムの一環として、様々なスポーツ交流・スポーツ促進支援事業、独立行政法人国際協力機構(JICA)海外協力隊によるスポーツ関係者の派遣や招へい、文化無償資金協力を活用したスポーツ器材の供与や施設の整備を実施した。また、これらの取組を外務省公式X(旧ツイッター)アカウント「MofaJapan×SPORTS」を通じて内外に発信した。

さらに、次世代を担う多様な人材の対日理解促進のため、外務省は、在外公館を通じて、日本への留学機会の広報や元留学生とのネットワーク作り、地方自治体などに外国青年を招へいする「JETプログラム」への協力、アジアや米国などとの青年交流事業や社会人の招へい事業、大学や研究機関における日本研究支援などを実施している。

海外における日本語の普及は、日本との交流の担い手を育て、対日理解を深め、諸外国との友好関係の基盤となるとともに、日本における多文化共生社会の実現にも資するものである。こうした観点から、日本国内においては、2019年6月に「日本語教育の推進に関する法律」が公布・施行され、2020年6月には「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」(閣議決定)が策定された。外務省は、これらに基づき、国際交流基金を通じて、日本語専門家の海外への派遣、海外の日本語教師に対する研修、日本語教材の開発など海外における日本語教育の環境整備に努めている。また、就労目的で来日を希望する外国人に対する日本語教育という社会的ニーズに対しても取組を行っている。

日本は、国連教育科学文化機関(UNESCO:ユネスコ)などと協力し、世界の有形・無形の文化遺産や自然遺産の保護支援にも熱心に取り組んでいる。また、世界遺産条約や無形文化遺産保護条約などを通じ、国際的な遺産保護の枠組みの推進にも積極的に参加している。

デジタルツールを一層活用するなどの工夫を凝らしてこれら文化・スポーツ外交を推進し、日本の魅力を海外に発信することによって、将来の訪日観光客の増加にもつなげていく。

(2)文化事業

各国・地域における世論形成や政策決定の基盤となる個々人の対日理解を促進し、日本のイメージを一層肯定的なものとすることは、国際社会で日本の外交政策を円滑に実施していく上で重要である。この認識の下、外務省は、在外公館や国際交流基金を通じて多面的な日本の魅力の発信に努めている(311ページ コラム参照)。在外公館では、管轄地域での対日理解の促進や日本のイメージ向上を目的とした外交活動の一環として、多様な文化事業を行っている。例えば、茶道・華道・折り紙などのワークショップ、日本映画上映会、邦楽公演、武道デモンストレーション、伝統工芸品や日本の写真などの展示会、アニメ・マンガなどのポップカルチャーや日本の食文化などの生活文化も積極的に紹介し、また、日本語スピーチコンテストや作文コンテストなどを企画・実施している。

また、外交上の節目となる年には、時宜を捉えて文化・人的交流事業を活性化し、更なる関係強化を実現するため、政府関係機関や民間団体とも連携して大規模かつ総合的な周年行事などを集中的に実施している。2023年は、日本ASEAN友好協力50周年、日・ベトナム外交関係樹立50周年、日・ペルー外交関係樹立150周年、日・サモア外交関係樹立50周年、日・カンボジア友好70周年であり、周年を記念した大型の文化事業を実施した。

国際交流基金は、外務省・在外公館との連携の下で海外拠点を活用し、日本と諸外国との文化芸術交流事業を展開している。2023年は、日本ASEAN友好協力50周年の機会を捉え、音楽公演や共同制作演劇作品の上演を始めとする様々な文化交流事業を東南アジア各国で実施した。また、第18回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展の日本館展示の主催など、「リアル」な事業(オンラインではなく対面での事業)を世界各地で実施した。

これと並行し、日本の舞台芸術作品を動画配信で世界に紹介する「STAGE BEYOND BORDERS」や、日本映画に関わる様々な話題や映画関係者へのインタビューなどを紹介し、映画作品の配信も行う「JFF+」など、新型コロナ流行下の時期に開始したオンライン事業をより充実させながら継続することで、多面的な切り口から日本文化の発信事業を展開した。

また、国際交流基金は、2013年12月に安倍総理大臣が発表した「文化のWA(和・環・輪)プロジェクト─知り合うアジア─」の下、ASEAN(東南アジア諸国連合)を中心とするアジア諸国を対象に、芸術・文化の双方向交流事業と日本語パートナーズ事業を、10年間にわたり実施してきた。ASEAN諸国などとの人的交流事業を今後も継続・拡大するため、12月の日本ASEAN友好協力50周年特別首脳会議において、「文化のWA」プロジェクトの後継となる「次世代共創パートナーシップ-文化のWA2.0-」を発表した。日本とASEAN諸国などの次世代の担い手を中心とした包括的な人的交流の取組を、国際交流基金を通じて今後10年間にわたって集中的に実施する。このほか、4年目を迎えた東京国際映画祭との連携事業である「交流ラウンジ」により、アジアを始めとした世界各国・地域から集う映画人と第一線で活躍する日本の映画人が東京で語り合う場を提供し、特別プログラムとして、中国、東南アジア(タイ、インドネシア、フィリピン、マレーシア、ベトナム)、日本の学生に向けての是枝裕和監督によるマスタークラスを実施した。

日本国際漫画賞は、海外への漫画文化の普及と漫画を通じた国際文化交流の促進を目的として、優れた漫画作品を創作した海外の漫画家を顕彰するため、2007年に外務省が創設した。第17回となる2023年は、82の国・地域から過去最多となる587作品の応募があり、台湾の作品が最優秀賞、スペイン、ベトナム、香港の作品が優秀賞、サウジアラビアの作品が奨励賞に輝いた。また、今回はエチオピア、コモロ、セネガル、ルワンダの4か国から初めて応募があった。

(3)人物交流や教育・スポーツ分野での交流

外務省では、諸外国において世論形成・政策決定に大きな影響力を有する要人、各界で一定の指導的立場に就くことが期待される外国人などを日本に招き、人脈形成や対日理解促進を図る各種の招へい事業を実施している。また、教育やスポーツなどの分野でも、幅広い層での人的交流促進のために様々な取組を行っている。これらの事業は、相互理解や友好関係を増進させるだけではなく、国際社会での日本の存在感を高め、ひいては外交上の日本の国益増進の面でも大きな意義がある。

ア 留学生交流関連

外務省は、在外公館を通じ日本への留学の魅力や機会を積極的に広報し、国費外国人留学生受入れのための募集・選考業務、各国の「帰国留学生会」などを通じた元留学生との関係維持や日本への関心・理解・支持の拡大に努めている。3月、前年に続き第3回目となる帰国留学生総会を対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド形式で開催し、48か国からの参加を得た。同総会においては、国単位での各国帰国留学生会の活動に加え、地域単位で開催される総会などの取組についての報告及び意見交換が行われ、各国帰国留学生間のネットワークの強化が図られた。

また、2021年9月の第2回日米豪印首脳会合において、教育及び人的交流に係る協力として発表された、日米豪印のSTEM分野(科学、技術、工学及び数学)の優れた人材に対して米国留学のための奨学金を授与する日米豪印フェローシップの枠組みで、8月、第1期採用者100人(各国25人)が米国での修学を開始した。

イ JETプログラム

外国語教育の充実と地域の国際交流の推進を図る目的で1987年に開始された「JETプログラム」は、総務省、外務省、文部科学省及び一般財団法人自治体国際化協会の運営協力の下、地方自治体などが外国青年を自治体や学校で任用するものであり、外務省は、在外公館における募集・選考や渡日前オリエンテーション、19か国に存在する元JET参加者の会(JETAA、会員数約2万3,000人)の活動を支援している。2023年度は50か国から1,995人の新規参加者を含む5,831人の参加者が全国に配置され、2023年7月1日時点の累計参加者は約7万7,000人を超える。JETAAは各国で日本を紹介する活動を行っており、数多くのJET経験者がプログラム参加後、日本への関心・理解・支持の拡大に資する積極的な活動を行いつつ各国の様々な分野で活躍するなど、JET参加者は日本にとって貴重な人的・外交的資産となっている。

ウ スポーツ交流

スポーツは言語を超えたコミュニケーションを可能とし、友好親善や対日理解の増進に有効な手段となる。外務省は、「スポーツ外交推進事業」による各国スポーツ競技団体に対する器材輸送支援などのスポーツ交流・協力を通じて、二国間関係の発展にも貢献している。この事業は、スポーツを活用した外交を推進し、日本への関心・理解・支持を拡大することで、国際相互理解の増進に寄与しており、国際スポーツ界における日本の地位向上にもつながっている。

エ 対日理解促進交流プログラム

外務省は、日本とアジア大洋州、北米、欧州、中南米の各国・地域との間で、二国間又は地域間関係を発展させ日本の外交基盤を拡充することを念頭に、諸外国・地域の青年に対し、招へい、派遣、オンライン交流を通じて多角的に日本への理解を促進するプログラムを実施し、日本への関心・理解・支持の拡大に努め、日本について海外からの発信強化を図っている。2023年は2,000人規模の青年がこれらのプログラムに参加し、日本の政治、経済、社会、文化、歴史及び外交政策などの分野において、専門家からの講義の聴講、各分野の視察及び意見交換並びに日本文化の体験を行った。この事業は、諸外国・地域の青年の日本への興味や関心を喚起し、日本への支持層の裾野を広げ、参加者が同プログラムを通じて得た学びや日本国内訪問地の体験を、所属先における報告やSNSで発信することで、国際社会における日本の理解促進及びイメージ向上にも貢献した。また、本事業の同窓生を対象に約90件の同窓会やオンライン再訪日プログラムなどを実施したことにより、各々の関心分野についての学習意欲を高め、日本と諸外国・地域の関係を含めた日本へのより深い理解促進につながるなど、強固なネットワークが培われている。

(4)知的分野の交流

ア 日本研究

外務省は、国際交流基金を通じ、海外における日本の政治、経済、社会、文化などに関する様々な研究活動を複合的に支援している。2023年は、日本研究フェローシップ事業を通じて161人の研究者に訪日研究の機会を提供した。また、招へい中の国際交流基金フェローを始めとする国内外の研究者間のネットワーク形成・強化などを目的として、9月には東京大学で、10月には京都の国際日本文化研究センターで、それぞれ「日本研究フェロー・カンファレンス」を開催した。

(9月、東京 写真提供:国際交流基金)

また、2023年は、25か国・地域の47か所の日本研究機関に対し、教員拡充助成や、オンラインなどを含むセミナー・シンポジウムの開催支援、日本関係図書の拡充支援などを行ったほか、各国・地域の日本研究者や研究機関のネットワーク構築を促進するため、学会活動への支援なども行った。

イ 国際対話

国際交流基金は、新たな知見・知恵の創造と共有、共通課題の解決、次世代の相互理解の深化を目指す国際対話事業も実施している。具体的には、共通の国際的課題をテーマとしたシンポジウムなどの開催、作家の派遣・招へいを通じた文芸交流に取り組んだほか、草の根レベルで日本の関心と理解を深めるため、日米草の根交流コーディネーター派遣(JOI)事業を実施するなど、様々なレベルでの対話の促進と人材育成、人的ネットワークの形成に資する交流事業を企画、実施、支援した。

また、日本ASEAN友好協力50周年を記念し、3月には国際シンポジウム「新たなステージを迎えた日・ASEAN関係-グローバル・パートナーシップの構築に向けて-」を実施し、ASEAN諸国と日本が今後どのように連携し協調を進めるかという観点から、次世代の有識者の新たな関係構築について議論した。さらに、7月から11月には日本とASEANの学生がより良い世界の共創を目指し、共に考え絆(きずな)を深める「日アセアンユース・フォーラムTASC2023」を実施した。このほか、日本政府が掲げる「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の実現に資する人材を育成するため、域内の専門家や実務家が共通課題に取り組むフェローシップを実施し、2023年度は計47人が参加したほか、未来志向の日中関係の礎となる人材の育成を目指し、大学生や高校生の日本への招へい事業やオンライン交流事業を行った。

ウ 日米文化教育交流会議(CULCON:カルコン)

日米の官民の有識者が文化・教育交流・知的対話について議論するカルコンでは、10月に開催された第30回カルコン日米合同会議において、(1)デジタル化時代の情報共有とアクセス、(2)サブナショナル外交と地域間交流の促進の2テーマに関する分科会会合の中間報告を基に日米の交流強化について議論を行い、12月にはこの議論に基づく日米カルコン委員の共同声明を、佐々江日本側カルコン委員長が岸田総理大臣に提出した。

エ 国際連合大学(UNU)との協力

UNUは日本に本部を置く唯一の国連機関であり、国連諸機関全体のシンクタンクとして持続可能な開発目標(SDGs)を含む地球規模課題の研究に加え、学位プログラムを開設するなど人材育成の面でも国際社会に貢献しており、日本は様々な協力と支援を行ってきている。

3月には、ヨハネスブルグ大学の副学長を務めたチリツィ・マルワラ氏がUNU学長に就任した。同月、マルワラ学長は林外務大臣を表敬し、UNUと日本の関係強化、「グローバル・サウス」への関与、グローバルな諸課題への対応などについて意見交換を行った。また、マルワラ学長は、11月には上川外務大臣を表敬し、双方は、「人間の尊厳」が守られる形での、人間中心の国際協力の推進や女性・平和・安全保障(WPS)3の推進といったグローバルな諸課題への対応を始め、日本とUNUとの連携を一層深めていくことで一致した。

(3月14日、東京)

また、白波瀬佐和子国際連合大学上級副学長・国際連合事務次長補は、BIG IDEAS対話シリーズなどを通じて、SDGsに関する議論の促進に貢献している。

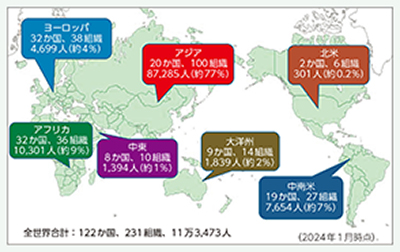

(5)日本語普及

日本経済のグローバル化に伴う日本企業の海外進出の増加や日本のポップカルチャーの世界的な浸透などにより、若者を中心に外国人の日本語への関心が増大している。海外において日本語の普及を一層進めることは、海外での対日理解の促進や日本の国民や企業にとって望ましい国際環境の醸成につながり、また、日本での就労を希望する外国人の日本語能力を向上させ、日本における多文化共生社会の実現にも資するものである。国際交流基金が2021年度に行った調査では、141の国・地域で約379万人が日本語を学習していることが確認されている。また、同基金が実施する日本語能力試験は、2020年以降は新型コロナの感染拡大によって受験応募者数(国内実施分を含む。)が一時的に減少したものの、その後急速に回復・増加し、2023年の受験応募者数は過去最高の約148万人に達した。一方、これらの多くの国・地域では、多様化する日本語学習への関心・ニーズに応える上で日本語教育人材の不足が大きな課題となっている。

外務省は、国際交流基金を通じて海外における日本語教育環境の整備に努めており、現場での多様なニーズに対応している。具体的には、日本語専門家の海外派遣、海外の日本語教師や外交官、公務員、文化・学術関係者を対象とした研修、子どもを対象とした日本語教育支援、インドネシア及びフィリピンとの経済連携協定(EPA)に基づく看護師・介護福祉士候補者への訪日前日本語予備教育、各国・地域の教育機関などに対する日本語教育導入などの働きかけや日本語教育活動の支援、日本語教材開発、eラーニングの運営、外国語教育の国際標準に即した「JF(国際交流基金)日本語教育スタンダード」の普及活動などを行っている。また、「文化のWA」プロジェクトの一環として、ASEAN諸国などに、中等教育機関などにおける日本語教育の補助要員として日本語パートナーズの派遣事業を実施しており、2023年には285人を10か国に派遣した。

また、日本における少子高齢化を背景とした労働力不足への対応として、2019年4月の在留資格「特定技能」外国人材受入れ開始以降、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(2018年12月25日「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定」)の策定に伴い、来日する外国人の日本語能力を測定する「国際交流基金日本語基礎テスト」(JFT-Basic)の実施(2023年末までに、海外11か国及び日本国内において、累計受験者数は約17万人)や、その日本語能力を効果的に習得することを目的とした教材・カリキュラムの開発・普及、就労希望者に日本語教育を行う現地日本語教師の育成などの取組を行っている。

(10月、インドネシア・デポック 写真提供:国際交流基金)

(6)文化無償資金協力

開発途上国での文化・スポーツ・高等教育振興、及び文化遺産保全に使用される資機材の購入や施設の整備を支援し、日本と開発途上国の相互理解や友好親善を深めるため、政府開発援助(ODA)の一環として文化無償資金協力を実施している。2023年は、一般文化無償資金協力5件(総額約46億9,870万円)、草の根文化無償資金協力15件(総額約10,645万円)を実施した。具体的には、一般文化無償資金協力として、ラオスの市民に親しまれているスタジアムを改築する約42億円協力を決定したほか、パキスタン、パプアニューギニア、ザンビア及びベトナムの博物館における文化財の展示、修復及び保存のための機材の整備などを実施し、また、草の根文化無償資金協力として、武道を中心とするスポーツ振興や日本語普及分野での協力を重点的に実施した。

(7)国連教育科学文化機関(UNESCO:ユネスコ)を通じた協力

ユネスコは1951年に日本が戦後初めて加盟した国際機関である。日本は、教育、科学、文化などの分野におけるユネスコの様々な取組に積極的に参加し、1952年以降、日本は継続してユネスコ執行委員会委員国を務めている。

日本はユネスコと協力して、開発途上国に対する教育、科学、文化面などの支援を行っている(312ページ コラム参照)。文化面では、世界の有形・無形の文化遺産の保護・振興及び人材育成分野での支援を柱として協力している。また、文化遺産保護のための国際的枠組みにも積極的に参画している。1994年から継続するアンコール遺跡(カンボジア)修復保全支援事業、2003年から継続するバーミヤン遺跡(アフガニスタン)修復保全支援事業がその代表的な事例である。こうした事業においては、日本人の専門家が中心となって、現地の人々が将来は自らの手で遺跡を守ることができるよう人材育成を行った。また、遺跡の保全管理計画の策定や保存修復への支援を行ってきた。11月には高村正大外務大臣政務官がフランスのパリで、第4回アンコール遺跡救済・持続的開発に関する政府間会議に出席し、30年にわたる日本の支援を紹介した上で、日本政府としても日本の強みをいかした支援を引き続き行っていくと発言した。同会合では、カンボジアを始めとする他の参加者からも、日本の長年の貢献への謝意が表明された。また近年、アフリカ諸国や小島嶼(しょ)開発途上国に対しても、文化遺産保護と持続可能な開発の両立のための人材育成への支援を実施している。無形文化遺産保護についても、開発途上国における音楽・舞踊などの伝統芸能、伝統工芸などを次世代に継承するための事業、各国が自ら無形文化遺産を保護する能力を高めるための国内制度整備や関係者の能力強化事業に対し、支援を実施している。

また、教育分野では、2022年9月13日、日本は「高等教育の資格の承認に関する世界規約」の受諾書をユネスコ事務局長に寄託した。この規約は、高等教育の資格を承認し、又は評定するための原則、基準及び権利義務関係を定め、高等教育機関などに関する情報の共有などについて規定するものである。この規約の発効(2023年3月5日)により、外国人留学生の日本への誘致及び日本人学生の海外留学の促進に貢献することが期待される。

アズレー・ユネスコ事務局長は、ユネスコの非政治化のための改革及び組織改革を含むユネスコ強化に向けた「戦略的変革」を推進してきており、日本は一貫して同事務局長を支持してきた。今後も引き続き、同事務局長のリーダーシップの下で推進されるユネスコの活動に積極的に貢献していく。1月には、フランスを訪問中の岸田総理大臣が、アズレー事務局長による表敬を受けた。加えて、アズレー事務局長との間では、6月には林外務大臣との間で電話会談が、11月にはフランスを訪問した高村政務官との間で会談が行われるなど、ハイレベルでの意見交換が行われた。

また、7月10日、米国はユネスコに約5年ぶりに再加盟した。米国のユネスコへの復帰は、米国の国際社会への関与のより一層の強化を象徴するだけではなく、ユネスコの活動を活発化させ、また、より効果的なものとする上でも大いに意義がある。日本は、米国がユネスコに早期に復帰できるよう、積極的に外交努力を行った。今後、日本として、米国を始めとする同志国と緊密に連携しながら、ユネスコの活動への貢献を強化していく。

ア 世界遺産条約

世界遺産条約は、文化遺産や自然遺産を人類全体の遺産として国際的に保護することを目的としており、日本は1992年にこの条約を締結した(2023年10月時点での締約国数は195か国)。この条約に基づく「世界遺産一覧表」に記載されたものが、いわゆる「世界遺産」である。建造物や遺跡などの「文化遺産」、自然地域などの「自然遺産」、文化と自然の両方の要素を持つ「複合遺産」に分類され、2023年10月時点で、世界遺産一覧表には日本の文化遺産20件、自然遺産5件の計25件を含む、世界全体で1,199件が記載されている。第45回世界遺産委員会は、ロシアによるウクライナ侵略を受け延期となり、2023年9月にサウジアラビアの首都リヤドで開催された。

「明治日本の産業革命遺産」については、2021年の世界遺産委員会で採択された決議に基づき、「保全状況報告書」を2022年11月にユネスコ事務局に提出し、その後、2023年の第45回世界遺産委員会においてこれまでの日本の取組みを踏まえた決議が採択された。日本としては、本件決議を着実に実施していく。

日本が世界文化遺産として推薦している「佐渡島(さど)の金山」については、2023年1月にユネスコ事務局に推薦書(正式版)を改めて提出した。その世界遺産登録に向け、その文化遺産としての素晴らしい価値が評価されるよう、国際社会に対して説明するとともに、関係国と丁寧な議論を行いつつ、しっかりと役割を果たしていく。

イ 無形文化遺産保護条約

無形文化遺産保護条約は、伝統芸能や伝統工芸技術などの無形文化遺産について、国際的保護の体制を整えるものである(2023年12月時点での締約国数は182か国)。国内の無形文化財保護において豊富な経験を持つ日本は、この条約の運用制度改善を議論する政府間ワーキンググループ会合の議長を務め、開発途上国からの要望を取りまとめるなど議論を牽(けん)引した。2023年12月時点で、同条約に基づき作成されている「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」には、日本から計22件が記載されており、同年3月には、2024年の新規記載に向け、「伝統的酒造り」の提案書をユネスコに提出した。

ウ ユネスコ「世界の記憶」事業

ユネスコ「世界の記憶」事業は、貴重な歴史的資料などの保護とアクセス、関心の向上を目的に1992年に創設された。このうち、国際登録事業においては、2023年12月時点で494件が登録されている。

従来の制度では、加盟国が登録の検討に関与できる仕組みとなっておらず、また登録申請案件について、関係国間での見解の相違が明らかであるにもかかわらず、一方の国の主張のみに基づき申請・登録がなされ政治的対立を生むことは、ユネスコの設立趣旨である加盟国間の友好と相互理解の推進に反するものとなることから、2017年以降新規申請を凍結した上で同事業の包括的な制度改善を日本が主導した。その結果、2021年4月のユネスコ執行委員会で新しい制度が承認された。新制度では、登録申請は加盟国政府を通じて提出することとなったほか、当事国からの異議申立て制度を新設し、加盟国間で対立する案件については当事国間で対話を行い帰結するまで登録を進めないこととなった。制度改善が完了したことを受け、同年7月に新規の申請募集が再開され、2023年5月、64件の新規登録が決定された。日本からは「智証大師円珍関係文書典籍─ 日本・中国の文化交流史─」(申請者:園城寺、東京国立博物館)が新たに登録された。また、11月には日本から、「増上寺が所蔵する三種の仏教聖典叢書」(申請者:浄土宗、大本山増上寺)と「広島原爆の視覚的資料-1945年の写真と映像」(申請者:広島市、中国新聞社、朝日新聞社、毎日新聞社、中国放送、日本放送協会)の2件の申請書をユネスコに提出した。

2020年から続いた新型コロナウイルス感染症の世界的流行は、人と人が直接顔を合わせることを自明としていた国際文化交流の在り方にも大きな影響を与えました。海外との文化交流を担う独立行政法人国際交流基金(JF)も、国境を越えた人の移動が制限される中で活動の大幅な見直しを余儀なくされましたが、ICTを活用した新たな交流の形を模索しながら、日本と世界の繋(つな)がりを維持・発展させるための様々な取組を進めました。

例えば、2021年に開始した日本の舞台公演を紹介するプロジェクト「STAGE BEYOND BORDERS-Selection of Japanese Performances-」1では、伝統芸能から現代演劇まで多彩なジャンルの作品計117本(通算)を字幕付きで全世界に向けてYouTubeで配信しています。工夫を凝らしたカメラワーク、制作過程や背景知識の解説動画など、オンラインならではの試みを施した結果、視聴者数は2023年3月時点で137の国・地域から約1,800万人に上り、「新型コロナの影響で訪日が叶(かな)わない中、日本のダンスや劇場を研究する自分にとってかけがえのないコンテンツになった」といった感謝の声も多く届きました。対面でのリアルな事業が再開された現在では、海外主催公演のライブ配信など新たな展開も図っています。

(3月 写真提供:JF)

映画分野では、世界のどこからでも日本の映像コンテンツを楽しんでもらえるよう、2020年に特設サイト「JFF+」2を立ち上げました。作品の配信や日本映画の特集記事を掲載した本サイトは、日本映画になじみの薄い人々を含めて世界中の映画ファンにその魅力を届ける貴重なツールとなっており、2022年度には174万回のページビューを記録しました。日本各地のミニシアター紹介動画に寄せられた「本当に美しい!是非行ってみたい!」という視聴者コメントからは、訪日観光のきっかけ作りにも一役買っていることが伺え、また、監督を交えたオンライン交流会などの企画はリアルな映画上映会への足掛かりの役割も果たしています。

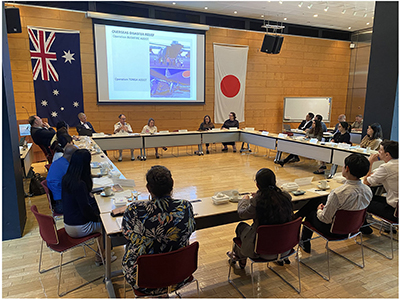

さらに、アジアの若手日本研究者を対象に2018年より実施している「次世代日本研究者協働研究ワークショップ」でもオンラインと対面を併用しています。4回目となる2022年度プログラムでは、シンガポール国立大学、香港中文大学、ベトナム国家大学など10の国・地域から参加した大学院生24名が、オンライン上での講義や実践を通じて顔の見える関係をあらかじめ構築した上で来日しました。日本では、グループワークやパネル発表などに協働で取り組み、参加者からは「異なる文化的背景を持つ学者や大学院生との繋がりができ、魅力的な時間を過ごすことができた」との感想が聞かれました。国や分野を越えて切磋琢磨(せっさたくま)した経験や培った人脈は、今後の研究活動の力強い後押しとなることでしょう。

こうした事業でも見られるとおり、「オンライン」と「リアル」は決して二者択一ではなく、それぞれの強みをいかすことで波及効果を増幅させることができるものです。日常が戻った今こそ、試行錯誤を経て「かたち」になった取組を一層発展・進化させ、国際文化交流の地平を更に広げていきたいと思います。

1 「STAGE BEYOND BORDERS-Selection of Japanese Performances-」のホームページはこちらから https://stagebb.jpf.go.jp/

2 「JFF+」のホームページはこちらから

https://jff.jpf.go.jp/ja/

ウクライナのブチャでの残虐行為の爪痕、ロケットによる攻撃で破壊される建物や廃墟(きょ)の数々…

2022年2月に開始されたロシアによるウクライナ侵略は、テレビやインターネットなど様々なメディアを通じ、その衝撃的な映像や情報が世界に瞬く間に伝えられました。その後、「Stand with Ukraine」の掛け声とともに、困難な状況にあるウクライナを支援しようと世界中の多くの国や人々が立ち上がったことは、皆さんの記憶に新しいことと思います。

2023年1月、ユネスコ本部で日本のユネスコを通じたウクライナ支援に関する協力文書の署名式が行われ、ユネスコを通じて文化・教育などの分野で支援を実施するという日本政府独自の取組が始動しました。アズレー・ユネスコ事務局長は、日本によるこれまでにない水準の支援に対し、「日本のユネスコに対するコミットメントに感謝」とXに投稿し、4月にウクライナを訪問した際も、自身のXで日本によるウクライナ支援に言及するなど、幾度となく感謝を表明しています。この協力は、主にウクライナ国内支援として、(1)戦乱地で活動するジャーナリストの安全確保(ジャーナリズム)、(2)戦時下における文化遺産の監視、評価、保護、修復と人材育成(文化)、(3)戦災により心理的負担を受けている児童・生徒に対するメンタルヘルス・ケア支援(教育)の三つの分野でプログラムが組まれており、支援の具体例をいくつか紹介します。

(1月31日、フランス・パリ)

一つ目は、ジャーナリズム支援プログラムの枠内で設置された「ジャーナリストのための不屈の拠点」です。この施設は、戦闘地域に近い都市や町全体が戦場と化してしまった都市で、安全かつ安定的にジャーナリズム活動ができるよう、ウクライナ全土に8か所設置され、仮オフィスとしての機能に加え、安全確保のためのトレーニングや、取材用安全防具の貸与などを実施しています。この施設を利用する地元密着型のジャーナリストが発信する情報は、主に経済的な理由で戦闘地域から安全な地域に避難できない、いわゆる戦争弱者にも貴重な情報源になっています。

二つ目は、文化支援の枠内で行われている文化財保護・修復プログラムです。7月に南部の都市オデーサのウクライナ正教救世主顕栄大聖堂がロシア軍による大規模なミサイル攻撃を受け、甚大な被害を受けた例に代表されるように、ロシアによるウクライナ侵略は、ウクライナの独自の文化、歴史、宗教にも被害を及ぼしています。そのような状況の中、同プログラムを通じて、危機に瀕(ひん)する文化財の監視、評価、保護、修復といった活動のほか、文化財修復の要となる学芸員や修復専門家を対象に、各種技術研修を実施しています。

このような支援はごく一例であり、国難に直面するウクライナの人々に寄り添った「日本ならでは」のきめ細かな支援を通じて、今後も貢献できればと考えています。

アズレー・ユネスコ事務局長は日本の支援への謝意を述べた。(2022年12月13日)

3 WPS:Women, Peace and Security