2 地球規模の課題への取組

(1)持続可能な開発のための2030アジェンダ

「持続可能な開発のための2030アジェンダ(2030アジェンダ)」は、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として2015年9月の国連サミットで採択された、2030年までの国際開発目標である。

MDGsは、具体的な数値目標とその達成期限を定めた開発分野の羅針盤として、8つの目標と、その下により具体的な21のターゲットを掲げ、15年の間に、極度の貧困の撲滅(目標1)や感染症対策(目標6)等で一定の成果を上げた。一方で、教育、母子保健、衛生といった未達成の目標やサハラ以南のアフリカなど、一部地域での目標達成の遅れといった課題が残された。また、この15年の間に、深刻さを増す環境汚染や気候変動への対策、頻発する自然災害への対応といった新たな課題が生じたほか、民間企業やNGOなどの開発に関わる主体の多様化など、開発をめぐる国際的な環境が大きく変化している。

2030アジェンダは、こうした状況に取り組むべく、相互に密接に関連した17の目標と169のターゲットから成る「持続可能な開発目標」(SDGs)を掲げている(上図参照)。最大の特徴は、MDGsが開発途上国のための目標であったのに対し、SDGsは格差の問題、持続可能な消費や生産、気候変動対策など、先進国が自らの国内で取り組まなければならない課題を含む、全ての国に適用される普遍的(ユニバーサル)な目標になっていることである。また、その達成のために、旧来の南北の二分法を超えて、先進国も途上国も含む各国政府や市民社会、民間セクターを含む様々なアクター(主体)が連携し、ODAや民間の資金も含む様々なリソースを活用していく「グローバル・パートナーシップ」を築いていくことが盛り込まれている。

日本は、国際社会の議論が本格化する前から、2030アジェンダの議論や交渉に一貫して積極的に貢献してきた。「人間中心」、「誰一人取り残さない」などの基本理念や、「グローバル・パートナーシップ」の重要性は、日本が一貫して主張してきたものである。個別分野でも、保健、ジェンダー、教育、防災、質の高い成長、環境など、日本が重視してきた取組が盛り込まれている。2030年に向けて、日本は、環境、経済、社会の三側面を統合し、バランスするアジェンダを国の内外で着実に実施し、貧困のない、持続可能な世界の実現に貢献していく。

ア 人間の安全保障

人間の安全保障とは、人間一人一人を保護するとともに、自ら課題を解決できるよう能力強化を図り、個人が持つ豊かな可能性を実現できる社会づくりを進める考え方である。日本は、人間の安全保障を外交の柱の1つと位置付け、国連などにおける議論や、日本のイニシアティブにより国連に設置された人間の安全保障基金の活用、草の根・人間の安全保障無償資金協力などの支援を通じ、この概念の普及と実践に努めてきた。2030アジェンダも、「人間中心」や「誰一人取り残さない」といった理念に基づくものとなっており、人間の安全保障の考え方を中核に据えている。

イ 防災分野の取組

世界で毎年2億人が被災(犠牲者の9割が開発途上国の市民)し、自然災害による経済的損失が年平均1,000億米ドルを超えることから、防災の取組は、貧困撲滅と持続可能な開発の実現にとって不可欠である。多数の災害の経験を有する日本は、防災分野で積極的な国際協力を実施している。

3月に仙台市で開催された第3回国連防災世界会議(1)では、国際的な防災の取組指針である「仙台防災枠組2015-2030」が採択され、事前の防災投資、「より良い復興(Build Back Better)」、多様な主体の参画によるガバナンス、人間中心のアプローチ、女性のリーダーシップの重要性など、日本が重視する点が盛り込まれた。また、日本の貢献として、安倍総理大臣から、「仙台防災協力イニシアティブ」を発表し、今後4年間で計40億米ドルの協力の実施及び計4万人の人材育成を行うことを表明した。

また、本会議のフォローアップとして、第70回国連総会において、11月5日を「世界津波の日」として制定する決議を提案し、日本を始め142か国の共同提案国を得て、コンセンサスで採択された。

これまでの災害で得た経験と教訓を世界と共有し、各国の政策に防災を取り入れる防災の主流化を引き続き推進する考えである。

ウ 教育分野の取組

教育分野では、9月の「持続可能な開発のための2030アジェンダ」採択のタイミングに合わせて、教育協力分野の新たな戦略となる「平和と成長のための学びの戦略」を発表した。新戦略では、基本原則として、「包摂的かつ公正な質の高い学びに向けての教育協力」、「産業・科学技術人材育成と持続可能な社会開発のための教育協力」及び「国際的・地域的な教育協力ネットワークの構築と拡大」を挙げており、学び合いを通じた質の高い教育の実現を目指している。また、教育のためのグローバル・パートナーシップ(GPE)などの教育支援関連会合にも積極的に参加している。

~持続可能な開発目標はなぜ17個あるのか~

持続可能な開発のための2030アジェンダに掲げられた、17個の持続可能な開発目標(SDGs)。前身のミレニアム開発目標(MDGs)は8個でした。なぜ、その2倍を超える数の目標が定められることになったのでしょうか。

理由の1つは、国連の専門家主導で定められたMDGsと異なり、SDGsが、全ての国連加盟国によって検討されたからです。2030アジェンダの正式な交渉の前から、足かけ2年半に及んだその過程で、多くの国や国際機関が様々な課題を取り上げた結果、持続可能な消費と生産、気候変動対策、平和と正義等、MDGsにはなかった新たな要素が数多く取り入れられました。

その根底にあるのは、「開発」をめぐる国際社会全体の考え方の変化です。持続可能な開発を実現するには、開発途上国の貧困の解消といった伝統的な開発課題にとどまらず、これらの様々な要素に統合的に取り組む必要があります。また、そのためには、先進国国内での取組も不可欠です。各国の首脳がSDGsに国連の場で明確に合意したことは、こうした理念の変化を象徴する歴史的な出来事だったと言えるでしょう。

これからも、「開発」を取り巻く国際社会の考え方は変化を続けるでしょう。少し気が早いですが、SDGsの後継となる目標がどうなるのかを想像してみるのも、2030年の世界を考える上で興味深いかもしれません。17個よりも更に数が増えているのか、それとも…。外交青書の読者の皆様に、15年後に是非確かめていただきたいと思います。

エ 農業分野の取組

日本はこれまでG7やG20などの関係各国や国際機関とも連携しながら、開発途上国の農業・農村開発を支援している。特に2015年は、2014年に続きG20開発作業部会で、フランスと共に食料安全保障分野の共同ファシリテーターを務めた。

オ 水と衛生分野の取組

日本は、1990年代から継続して水と衛生分野でのトップドナーであり、日本の経験、知見、技術を生かした質の高い支援を実施している。国際社会での議論にも積極的に参加しており、11月にはニューヨーク(米国)の国連本部で開催された「国連水と災害に関する特別会合」及び国連「水と衛生に関する諮問委員会」最終会合に皇太子殿下が御臨席になり、国連「水と災害に関する特別会合」開会式では基調講演をされた。

(2)国際保健

人々の生命を脅かし、あらゆる社会・文化・経済的活動を阻害する保健課題の克服は、人間の安全保障に直結する国際社会共通の課題である。日本は人間の安全保障を提唱し、それを「積極的平和主義」の基礎とするとともに各種の取組を推進してきており、保健をその中心的な要素と考えている。日本は、世界で最も優れた健康長寿社会を達成しており、保健分野における日本の積極的な貢献に一層期待が高まっている。日本は、保健分野への支援を通じて、人々の健康の向上、健康の権利が保障された国際社会の構築を目指している。

このような理念の下、日本はこれまで多くの国や、世界保健機関(WHO)、世界銀行、世界エイズ・結核・マラリア対策基金(グローバルファンド)、Gaviワクチンアライアンス、国連人口基金(UNFPA)、国連児童基金(UNICEF)といった様々な援助機関と協力しながら、感染症や母子保健、栄養改善などの保健課題の克服に大きな成果を上げてきた。しかし、依然として年間約313.8万人が三大感染症(2)により死亡しているほか、630万人の5歳以下の乳幼児(3)及び約30万人の妊産婦(4)の多くが予防・治療可能な原因で死亡しており、更なる取組の強化が急務である。また、経済発展に伴い、開発途上国においても、新たな保健課題として、非感染性疾患への対応が求められている。

2月の「開発協力大綱」の策定を受け、日本政府は、9月、保健分野の課題別政策として「平和と健康のための基本方針」を定めた。この方針は、日本の知見、技術、医療機器、サービス等を活用し、①エボラ出血熱など公衆衛生危機・災害などにも強靱な体制の構築及び②全ての人への生涯を通じた基礎的保健サービスの提供(ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の達成)を目指すものである。また、この基本方針は、2030アジェンダ履行にも貢献するものである。さらに、日本政府は、9月、「国際的な脅威となる感染症対策に関する基本方針」を定め、国際的に脅威となる感染症対策の強化について、今後5年程度を目途として、基本的な方向性、重点的に強化すべき事項等を示した。安倍総理大臣は12月に、国際医学誌ランセット誌に投稿し、国際保健分野の課題を挙げつつ、日本が議長国を務めるG7伊勢志摩サミットやTICADVI等を通じて、国際保健に貢献していく決意を示した。さらに外務省及び関係省庁は、12月にUHCの推進を議論する国際会議をJICA、日本国際交流センターと共に共催した。

~IPPF(国際家族計画連盟)と関西ペイントの感染症対策での連携~

IPPF本部(ロンドン)●谷口 百合

IPPF(International Planned Parenthood Federation:国際家族計画連盟)は、リプロダクティブ・ヘルス(性と生殖の健康)分野で世界最大の国際NGOです。153か国・地域の加盟協会により構成され、世界の170か国で家族計画を含む保健サービス、情報の提供や、啓発活動、政策提言活動等を行っています。創始者の一人が日本人女性(加藤シヅエ)であったり、1969年から日本の政府開発援助(ODA)を頂くなど、日本と深い関わりを持っています。

2015年、開発途上国で大きなネットワークを持つIPPFと優れた技術を持つ日本の塗料メーカー、関西ペイント株式会社(以下、「関西ペイント」という。)との間で感染症対策分野のユニークな連携が始まりました。

ペンキ関連商品の売上高世界第8位の関西ペイントは、人の暮らしに役立つ様々な塗料を研究・開発しています。こうした塗料の中の一つが、マラリアやデング熱等の人命を脅かす感染症を媒介する蚊を忌避すると言われる防蚊塗料です。このペンキは、塗った部分に接触した蚊の吸血行動を防ぐ他に例を見ない製品だそうです。マレーシア、インドネシアでは既に販売が開始されており、現地の人々から大きな支持を受けているとのことです。

この画期的な塗料をマラリア蔓延地域にも普及させることを目指す関西ペイントは、開発途上国の最貧層や社会的弱者の人達に保健医療サービスを提供する資金を自力で調達する方法を模索していた私たちIPPFと出会いました。

そしてIPPFと関西ペイントは、開発途上国を中心にIPPFのサービス拠点とネットワークを駆使し、防蚊塗料の認可プロセス支援や販売促進に繋がる広報活動を共同で始めました。

目指すのは、IPPFのクリニックやユースセンターに集う無職の若者に塗装技術を教え、その技術を生かした所得創出の機会を与えたり、販売促進活動に対して関西ペイントが支払う活動資金を妊産婦や乳幼児の命を救うための活動に充てるソーシャル・エンタープライズ・パートナーシップです。

これまでに、モザンビークとマレーシアのIPPFクリニックで防蚊塗料のテスト塗装が行われたほか、ザンビアでも防蚊塗料の販売支援と塗装教育のための提携が開始される予定です。この民間企業とNGOによるユニークな連携の下、日本の技術で感染症等から社会的弱者の命を救う活動を世界に拡大していきます。

(3)環境問題・気候変動

ア 地球環境問題・持続可能な開発

日本は、多数国間環境条約、各種フォーラムなどを通じ、資源の枯渇や自然環境の破壊に対処し、持続可能な開発の実現に向けて積極的に取り組んでいる。国連持続可能な開発会議(リオ+20)を受けて2014年に開催された第1回国連環境総会(UNEA)で採択された閣僚級成果文書や、環境分野の様々な課題に関する決議を踏まえつつ、環境分野における国際協力の一層の進展が図られた。

(ア)生物多様性の保全

近年、ゾウやサイを始めとする野生の動植物の違法取引が深刻化し、国際テロ組織の資金源の1つとなっているとして注目されている。このような生物多様性への脅威に国際的に対処するため、3月、野生動植物違法取引に関する国際会議がボツワナで開催され、違法取引の撲滅に関する国際協力の必要性を含む政治宣言を採択した。また、7月、国連総会において野生動植物違法取引対策に関する決議が採択され、日本も共同提案国として参加した。

6月、ラムサール条約第12回締約国会議がウルグアイで開催され、ラムサール条約戦略計画2016-2024が採択された。また、日本から新たに4つの湿地(涸沼(ひぬま)、芳ヶ平(よしがだいら)湿地群、東よか干潟及び肥前鹿島干潟)が条約湿地登録簿に掲載され、1つの条約湿地(慶良間(けらま)諸島海域)の登録面積が拡大された。

(イ)森林保全・砂漠化対処

森林の減少・劣化は、持続可能な開発、気候変動の緩和と適応、生物多様性の保全を始めとする地球規模の課題と密接に関連している。5月の第11回国連森林フォーラム(UNFF11)、11月の国際熱帯木材機関(ITTO)第51回理事会等において、持続可能な森林経営に向けた世界規模の取組に関する議論が行われた。

10月、砂漠化対処条約第12回締約国会議がトルコで開催され、「土地の劣化の中立性」の定義が決定されるなどの活発な議論が行われた。

(ウ)有害化学物質・有害廃棄物の国際管理

水銀に関する水俣条約(2013年10月採択)については、発効に向けた議論が関係国間で継続されているほか(2015年末時点で20か国締結)、日本国内では第189回通常国会においてその締結が承認された。

また、5月、バーゼル条約(5)、ロッテルダム条約(6)及びストックホルム条約(7)の締約国会議がジュネーブ(スイス)で開催され、3条約の協力及び連携の促進等について議論された。9月、第4回国際化学物質管理会議(ICCM4)が開催され、「国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM)」の下での取組の推進等について議論された。11月、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書第27回締約国会合がドバイ(アラブ首長国連邦)で開催され、オゾン層を破壊しないが温室効果の高いハイドロフルオロカーボン(HFC)の扱いについて、今後も検討を続けていくこととなった。

(エ)海洋環境の保護

廃棄物の海洋投棄等を規制するロンドン議定書の第10回締約国会議では、戦略計画、遵守事項等につき議論された。

また、日本海及び黄海の環境保全のため、日本・中国・韓国・ロシアが協力する北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)について、4月にソウル(韓国)で政府間特別会合、10月に北京(中国)で第20回政府間会合が開催された。

G7エルマウ・サミット(於:ドイツ)で海洋ごみ問題に対処するための行動計画が定められたことを受け、海洋ごみ問題に関する専門家ワークショップがドイツで開催され、今後のフォローアップ実施等につき議論された。

日本は、これまで幾多の災害を経験して培ってきた防災の知識や技術を有しています。防災体制の整備や事前の防災投資、災害復興の際に、より強靱(きょうじん)な社会をつくる「より良い復興」(ビルド・バック・ベター)の実践や支援など様々な取組を実施し、国際社会をリードしてきました。

2015年3月には、東日本大震災の被災地である仙台において、「第3回国連防災世界会議」が開催され、その成果として、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」や「COP21におけるパリ協定」等に防災の視点がしっかりと盛り込まれるなど、「防災の主流化(1)」に向け、日本が大きく貢献しました。

「第3回国連防災世界会議」や「持続可能な開発のための2030アジェンダ」のフォローアップとして、12月、国連総会で、日本を始め142か国が共に提案し、11月5日を「世界津波の日(2)」として制定する決議が全会一致で採択されました。

津波による被害は世界中で起きていますが、毎年何度も起こる災害ではありません。しかし、スマトラ沖地震(2004年12月)や東日本大震災(2011年3月)における津波のように、ひとたび起きれば、その被害は甚大であり、被災範囲も広いのが特徴です。また、津波や津波からの避難方法を知らないために亡くなった犠牲者が多いのも事実です。

11月5日を指定することは、津波から多くの命を救った有名な逸話「稲むらの火」に由来します。これは、安政元年(1854年)11月5日に起きた安政南海大地震の際、伝統的知識から津波を察知した一人の村人(濱口梧陵(ごりょう))が、自らの稲束(稲むら)に火をつけ多くの村人を高台に避難させ、命を救ったという話です。この村人は、その後、堤防の建設にも取り組み、その後の津波災害から村人の命を守りました。

この話には、第3回国連防災世界会議でもその重要性が確認された、①早期警報、②伝統的知識の活用及び③より良い復興(ビルド・バック・ベター)の要素が含まれています。

この決議により、国連を始め世界中で津波の脅威についての関心が高まり、その対策が進むことが期待されます。また、日本は、毎年11月5日の「世界津波の日」に向けて、世界各地での津波の啓発活動や津波対策の強化を通じ、イニシアティブを発揮していく考えです。

1)各国政府が「防災」を政策の優先課題と位置付け、開発政策や計画に取り入れること。結果として、「防災」への投資が増えることで、より強靱(きょうじん)な社会がつくられることが期待できる。

2)日本では、「津波対策の推進に関する法律(2011年6月)」により、11月5日が「津波防災の日」と定められている。

イ 気候変動

(ア)国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)における2020年以降の新たな国際枠組みへの合意

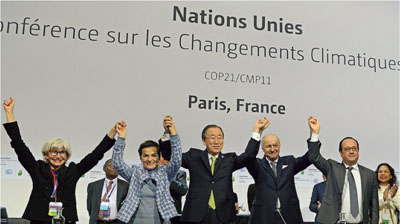

地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出量を削減するためには、世界全体での取組が不可欠である。1997年のCOP3において採択された京都議定書では、先進国に対し温室効果ガス排出削減義務が課された。しかし、この枠組みには米国が参加せず、新興国や開発途上国が削減義務を負っていなかった。そこで、2010年のCOP16では先進国の削減目標及び開発途上国の削減行動を位置付ける「カンクン合意」が採択された。2011年のCOP17では、将来の国際枠組みに関するプロセスとして「強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会」を立ち上げ、2015年までに全ての国が参加する新たな法的枠組みに合意し、2020年から発効させるとの道筋に合意した。この合意に基づき、2015年12月、パリにおいて開催されたCOP21において、当初の日程を延長しての厳しい交渉の結果、「パリ協定(the Paris Agreement)」が採択された。本協定は、史上初めて、全ての国が参加する公平かつ実効的な枠組みとなった。

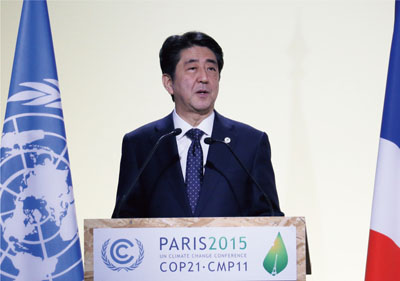

この歴史的な合意が達成されたCOP21における交渉に、日本は積極的に参画した。まず、11月30日にオランド・フランス大統領の主催により開催された首脳会合には、安倍総理大臣が出席し、2020年における官民合わせて約1兆3,000億円の気候変動分野の途上国支援実施及び経済成長との両立の鍵であるイノベーション強化の二本柱からなる貢献策「美しい星への行動2.0(ACE2.0)」を発表し、全ての国が参加する新たな枠組みを構築すべきことを主張した。特に、気候変動対策途上国支援の表明は、2020年までに年間1,000億米ドルの気候変動対策資金を開発途上国のニーズに対応するために動員するというCOP16で決定された目標達成への道筋を付け、合意妥結への大きな後押しとなった。

また、その後2週間にわたって行われた「パリ協定」に係る交渉においては、日本から、丸川珠代環境大臣、木原誠二外務副大臣らが直接交渉に参加して積極的に日本の主張の合意への反映に努めた。その結果、「パリ協定」には、主要排出国を含む全ての国が削減目標を5年ごとに提出・更新すること、この実施状況を共通かつ柔軟な方法で報告し、レビューを受けること、二国間クレジット制度(JCM)を含む市場メカニズムの活用が位置付けられたことなど、日本の提案が数多く取り入れられた。

~パリ協定採択の背景と日本の貢献~

国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)は、気候変動交渉史上初めて先進国と開発途上国の枠を超えた「パリ協定」が合意された歴史的会合でした。京都議定書は先進国のみに温室効果ガス削減義務を課していましたが、それに代わるパリ協定は、全ての国に温室効果ガス削減目標を提出し、その実施を報告しレビューを受ける義務を課すなど、地球全体で実効的な排出削減を進めるために開発途上国に対しても積極的な気候変動対策を求めています。

この歴史的合意達成の背景には、議長国フランスの優れた手腕があったと言われています。まず、COP21冒頭に各国首脳を招待して首脳会合を開催し、協定採択に向けた政治的モメンタムを高めました。そして協定交渉においては、通常行われるドラフティング(文言交渉)ではなく、議長国が各国の意見を注意深く聞きながら、各国からの提案をできる限り議長テキストに反映させる方式をとりました。今回の野心的なパリ協定採択に際して議長国の果たした役割は非常に重要です。同時に、地球温暖化を食い止めるためにCOP21で合意を達成すべきという政治的意思が国際社会全体で共有されていたこと、COP21に向けて米中間、仏中間の合意など、妥協を模索する動きや合意達成のための下準備があったことも重要な要因であったと考えられます。

パリ協定の採択には、日本も大きく貢献しています。日本はCOP21までの交渉において、2020年までの温室効果ガス削減行動と気候変動対策支援に関する交渉会合のファシリテーターを務めるとともに、能力構築分野等で交渉の調整役を担っていました。COP21では、2020年に官民合わせて1,000億米ドルの気候資金の動員という目標の達成のために、安倍総理大臣から2020年に現状の1.3倍となる約1兆3,000億円の開発途上国支援を行うことを表明し、合意形成に大きく貢献しました。また、パリ協定においては、全ての国が気候変動対策の取組状況を報告しレビューを受けること、協定の発効要件に国数及び排出量を用いること、市場メカニズムの活用やイノベーションの重要性の位置付け等が盛り込まれていますが、これらは日本が交渉において提案し主張したものです。

今後は、この協定を着実に実現していくための詳細ルール作りが課題です。歴史的なパリ協定を真に実効的なものにするためにも、日本は今後とも国内の対策を着実に進めるとともに、他国と協力しながら、ルール作りに積極的に参画していきます。

(イ)緑の気候基金(GCF)に関する取組

GCFは、開発途上国による気候変動対策を支援するため、国連気候変動枠組条約に基づく資金供与の制度の運営を委託された多国間基金であり、COP16で設立が決定され、2011年のCOP17で委託機関として指定された。日本では、2015年5月の「緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律」(平成27年法律第24号)の成立を踏まえて、GCFに15億米ドルを拠出するための取決めを取り交わしたことにより、GCFは開発途上国に対する支援を開始できるようになった。日本は、島嶼国など気候変動の影響に脆弱(ぜいじゃく)な国におけるGCFの活用を促進するため、同年5月には、太平洋島嶼国の首脳を招いて第7回太平洋・島サミット「気候変動・開発フォーラム」を開催するなどした。また、GCF理事国として基金の運営に積極的に参画した結果、11月の理事会では、島嶼国案件2件を含む8件の支援案件が初めて承認されるなど、日本の取組は着実に成果を上げている。

(ウ)二国間クレジット制度(JCM)

JCMは、開発途上国への温室効果ガス削減技術、製品、システム、サービス、インフラなどの普及や対策実施を通じ、温室効果ガス排出削減・吸収への日本の貢献を定量的に評価するとともに、日本の削減目標の達成に活用する仕組みである。2014年12月時点で12か国であったJCMパートナー国は16か国に増加した。

2015年11月に開催されたCOP21に合わせ、日本は、JCMに署名した16か国が一堂に会する「第3回JCMパートナー国会合」をパリで開催し、JCMの進捗を歓迎し、引き続き協力してJCMを実施していくことなどが表明された。また、同期間中、丸川環境大臣とパヘ・フィリピン環境天然資源相との間で、両国間のJCMの構築に向けて覚書への署名を行った。

(エ)地域間の取組

先進国と開発途上国の気候変動交渉官を集めて、2015年1月に「第13回『気候変動に対する更なる行動』に関する非公式会合」を、2016年2月に同第14回会合を、それぞれ東京で開催した。特に後者は、新たな国際枠組みである「パリ協定」採択後初めて交渉担当者が集う会合となり、同協定の実効的な実施に向けて活発な意見交換が行われた。また、COP21の際には、東アジア首脳会議(EAS)参加国の政策担当者らを招いて「第4回東アジア低炭素成長パートナーシップ対話」を実施するなど、日本は、地域の気候変動交渉においても、リーダーシップを発揮すべく取り組んでいる。

(4)北極・南極

ア 北極

(ア)北極における状況の変化と日本の考え方

地球温暖化による北極における環境変化(海氷、永久凍土、氷床・氷河の融解等)は、北極海航路の利活用、資源開発といった新たな可能性と同時に、地球温暖化の加速化、北極の脆弱(ぜいじゃく)な自然環境に与える影響、潜在的な安全保障環境の変化等の様々な課題をもたらしており、国際社会の関心が高まっている。

こうした北極をめぐる可能性と課題に対しては、広範な国際協力の下、北極における環境変化の実態と地球環境全体への影響を科学的に解明し、変化を正確に予測して、対応策を導き出すとともに、北極圏の適切な経済的利用の在り方について国際的な共通理解を打ち立てる必要がある。その前提として、北極における領有権問題や海洋境界画定問題での対応に見られる「法の支配」に基づく対応が確保されることが不可欠である。

10月、日本は北極政策について初めて包括的にまとめた「我が国の北極政策」を策定した。日本はこの北極政策に基づき、特に強みである科学技術を生かして、北極をめぐる課題への対応における主要なプレイヤーとして国際社会へ貢献していく。

(イ)「我が国の北極政策」策定

「我が国の北極政策」は、外交、安全保障、環境、資源開発、科学技術などの多岐にわたる分野で、産学官を挙げて分野横断的な取組を進めることで、日本が北極をめぐる課題への対応における主要なプレイヤーとして国際的な取組に積極的に参画し、貢献することを目的としている。

また、同政策は北極に関する具体的な取組として、「研究開発」、「国際協力」及び「持続的な利用」の3つの柱を掲げている。特に「国際協力」の分野では、①北極に関する地球規模の課題への対応や国際的ルール作りへの積極的な参画、②北極評議会(AC)(北極圏国を中心とした多国間の政治的協議枠組み)の活動に対する一層の貢献及び③北極圏国等との二国間、多国間での協力の拡大を進めることとしている。

(ウ)北極に関する国際的取組への積極的な参画

日本は2013年5月にACのオブザーバー資格を取得した。これを契機に、高級北極実務者(SAO)会合や各種作業部会、タスクフォースなどの関連会合に政府関係者や研究者を派遣し、議論に積極的に参加することを通じて、ACの活動に貢献してきている。今後、関連会合への参加機会を増やし、AC議長国及びメンバー国等との政策的な対話を通じて、ACの活動に対する一層の貢献を行う。さらに、ACへの一層の貢献を目指すべく、オブザーバーの役割拡大に関する議論に積極的に参加していく。

また、こうした日本の北極への取組を積極的に発信する観点から、北極に関する国際会議に積極的に参加し、北極圏国を含む関係諸国との間で北極に関する意見交換を行っている。

8月のケリー米国国務長官主催「北極におけるグローバル・リーダーシップ」会合(米国がAC議長国に就任(2015年4月から2年間)したことを受けて開催した北極における気候変動等に関する会合。閉会式にはオバマ米国大統領も出席)では、今後のACへの貢献強化及び米国との協力関係強化に向けた取組について紹介した。また、10月の第3回「北極サークル」(8)会合では、白石和子北極担当大使から「我が国の北極政策」について説明し、関係国との協力を更に強化し、北極に係る課題に取り組む国際社会に一層貢献していくことを表明した。

イ 南極

(ア)南極条約

1959年に採択された南極条約は、基本原則として、①南極の平和利用、②科学的調査の自由と国際協力及び③領土主権・請求権の凍結を定めている。

(イ)南極条約協議国会議と南極の環境保護

毎年開催される協議国会議(2015年はブルガリアで開催)では、南極の環境保護、南極観測、南極条約事務局の運営、南極観光などに関する議論を行っている。特に近年は、年間観光活動が南極の環境に与える影響や南極地域における適切な観光の管理について活発な議論が行われている。また、「環境保護に関する南極条約議定書」などに従い、南極の環境保護が推進されている。

(ウ)日本の南極観測

日本の南極観測では、南極地域観測第VIII期6か年計画(2010年-2015年)に基づき、現在、過去及び未来の地球システムに南極域が果たす役割と影響の解明に取り組み、特に「地球温暖化」の実態やメカニズムの解明を目指し、長期にわたり継続的に実施する観測に加え、大型大気レーダーを始めとした各種研究観測を実施している。

1 グローバルな防災戦略について議論する国連主催の会議であり、第1回(1994年、横浜)、第2回(2005年、神戸)、第3回(2015年、仙台)ともに日本がホストした。

2 WHO Fact Sheet(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/en/)2014年の死亡数、WHO Fact Sheet (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/)2014年の死亡数、WHO Fact Sheet (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/en/) 2015年の死亡数(推定)

3 WHO Fact Sheet No. 178 (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs178/en/) 2013年の死亡数

4 Trends in maternal mortality:1990 to 2015

Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division P22-23(http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/)

5 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約

6 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前かつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約

7 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

8 グリムソン・アイスランド大統領等が北極版「ダボス会議」を目指し創立した北極に関わる国際会議