1 開発協力(ODA等)

(1)開発協力大綱の策定とODAの現状

ア 開発協力大綱の策定

2015年2月、日本は12年ぶりにODA大綱を改定し、新たに「開発協力大綱」を閣議決定した。新大綱においては、日本の開発協力の60年余りの歴史の中で培われた哲学を踏まえ、①非軍事的協力による平和と繁栄への貢献、②人間の安全保障の推進及び③自助努力支援と日本の経験と知見を踏まえた対話・協働による自立的発展に向けた協力の3点を基本方針として定め、これらを更に発展させていくこととしている。また、上記基本方針にのっとり、以下を重点課題としている。

(ア)「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲滅

貧困撲滅のためには、開発途上国の自立的発展、民間部門の成長等を通じた経済成長の実現が不可欠である。加えて、単なる量的な経済成長ではなく、成長の果実が社会全体に行き渡り、誰一人取り残されないという意味で「包摂的」であり、環境との調和への配慮や経済社会の持続的成長・地球温暖化対策の観点を含め世代を超えて「持続可能」であり、経済危機や自然災害を含む様々なショックへの耐性及び回復力に富んだ「強靭(きょうじん)性」を兼ね備えた「質の高い成長」である必要がある。そのため、日本はインフラなどの産業基盤整備、先端技術の導入、人材育成等、必要な支援を行ってきている。

(イ)普遍的価値の共有、平和で安全な社会の実現

「質の高い成長」による安定的発展を実現するためには、一人一人の権利が保障され、人々が安心して経済社会活動に従事し、社会が公正かつ安定的に運営されることが不可欠である。日本はそうした発展の前提となる基盤の強化の観点から、自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の支配といった普遍的価値の共有や平和で安定し安全な社会の実現のためのガバナンス支援を行ってきている。

平和と安定、安全の確保は、国づくり及び開発の前提条件であり、この観点から、貧困を含め紛争や不安定といった様々な要因に包括的に対処するとともに、紛争後の緊急人道支援に始まり復旧復興・開発支援に至るまでの切れ目のない平和構築支援を行ってきている。

(ウ)地球規模課題への取組を通じた持続可能で強靱(きょうじん)な国際社会の構築

地球規模課題は一国のみでは解決し得ない問題であり、地域、国際社会が一致して取り組む必要がある。日本は、9月に国連で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に、人間の安全保障を始めとする日本の開発協力理念を反映させるなど、地球規模課題に率先して取り組んでおり、気候変動対策、感染症対策、UHCの推進、防災の主流化等、国際社会全体として持続可能かつ強靱(きょうじん)な社会を構築することを目指している。

イ 開発協力重点方針

日本を取り巻く情勢の変化に対応し、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」を推進していく上で、外交政策上、最も重要な手段の1つである開発協力を戦略的かつ効果的に推進していくため、外務省は以下の4点を2015年度の重点方針と位置付けた。

(ア)普遍的価値の共有、国際社会の平和と安定に向けた協力

民主主義、法の支配、人権といった普遍的価値を共有する国の取組を支え、日本との関係を強化するため、法制度整備やガバナンス強化、ジェンダー平等などの支援を行う。また、平和構築、テロ・組織犯罪対策、海上保安能力強化等の支援を通じ、国際社会の平和と安定に積極的に貢献する。

(イ)開発途上国と日本の経済成長のための戦略的な開発協力の充実

開発途上国における「質の高い成長」の実現を支援すると同時に、日本の経済成長や地域活性化に貢献するため、地方自治体や中小企業等の海外展開の支援やインフラシステム輸出、ビジネス環境整備、医療技術・サービスの国際展開等の支援を実施する。

(ウ)人間の安全保障の推進

第3回国連防災世界会議、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の策定等も踏まえ、人間の安全保障の理念に基づき、防災・災害復興、保健、環境・気候変動対策、貧困削減、教育等の分野において、国際機関等とも連携して支援を実施する。

(エ)戦略的なパートナーシップの構築

特別な脆弱(ぜいじゃく)性を有する小島嶼開発途上国等のいわゆる「ODA卒業国」や、日本企業にとり重要な投資先である新興国等との関係強化を図るほか、地域機関等と連携した広域支援を実施する。また、NGOとの連携やボランティア事業等を通じて国民参加機会の拡大を図る。

(2)日本の開発協力実績と主な地域への取組

ア 日本のODA実績

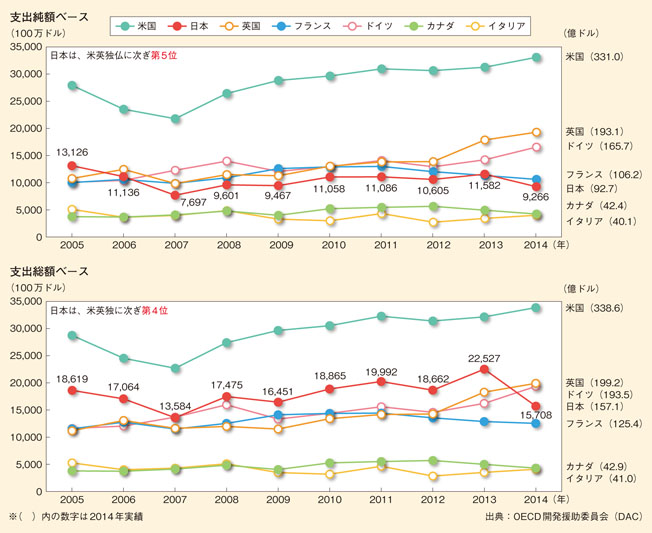

日本がこれまで供与したODAは総額約4,638億6,000万米ドルに上る。日本のODAの主な形態としては、二国間の資金贈与である無償資金協力、開発途上地域の開発のための貸付けである有償資金協力、技術協力、国際機関への拠出・出資等があるが、このうち一番大きな割合を占めるのが有償資金協力である。日本はこれまで約2,048億3,400万米ドルの有償資金協力を実施しているが、これら貸付けは通常、金利と共に返却されてきている。2014年については日本のODA実績は、支出総額ベースで対前年比30.3%減の約157億1,000万米ドルであった。これは経済協力開発機構・開発援助委員会(OECD/DAC)加盟国28か国中では、米国、英国及びドイツに次いで第4位である。また、国際比較において通常用いられている支出純額ベースでは対前年比20.0%減の約92億7,000万米ドルとなり、米国、英国、ドイツ及びフランスに次ぐ第5位である。なお、支出純額ベースでの対国民総所得(GNI)比は0.19%となり、DAC加盟国中第18位となっている。

イ 主な地域への取組

(ア)アジア

東アジア地域の平和、安定及び繁栄は、同地域と密接な関係にある日本にとって重要である。日本はこれまで開発協力を通じて、同地域の経済成長や人間の安全保障を促進することで貧困削減を含む様々な開発課題の解決を後押しし、同地域の発展に貢献してきた。

2014年の二国間ODA総額に占める同地域の割合は約58.3%に上り、その大部分がASEAN諸国向けの支援である。日本は、域内連結性強化や産業基盤整備のためのインフラ整備及び産業人材育成支援が同地域の持続的成長に不可欠との考えの下、2015年5月にアジア開発銀行(ADB)と連携し、今後5年間で約1,100億米ドルの質の高いインフラ投資をアジア地域に提供する「質の高いインフラパートナーシップ」を発表し、11月にはそのフォローアップ策を発表した。また、同年11月の日・ASEAN首脳会議(於:クアラルンプール(マレーシア))において、今後3年間で4万人の産業人材の育成を行う「産業人材育成協力イニシアティブ」を発表した。今後とも、ハード・ソフトの両面からアジアの持続的成長を後押しする。さらに、ASEAN諸国は日本と普遍的価値を共有し、多くの日系企業が進出するなど、経済的な結び付きも強く、政治・経済の両面で日本にとって極めて重要な地域である。ASEAN諸国がより統合され、安定し、繁栄することは、日本及び地域の安定と発展のために重要であるとの認識の下、域内の連結性強化や格差是正を柱として、インフラ整備のほか、法の支配の強化、海上の安全、防災、保健・医療、平和構築等の様々な分野でODAによる支援を着実に実施している。

メコン地域については、7月の日・メコン首脳会議において「新東京戦略2015」を採択し、今後3年間で7,500億円のODAによる支援を実施する方針を表明した。こうした支援により、日本はこの地域における包摂性、持続可能性、強靱(きょうじん)性を兼ね備えた「質の高い成長」の実現を目指していく。

南アジア地域は、経済が発展する一方、依然としてインフラの未整備や貧困などの課題を抱えている。日本は、日本企業の投資環境整備や人間の安全保障も念頭に、ODAを通じ、こうした課題克服に向けた様々な支援を行っている。

特に、世界最大の民主主義国家で成長の著しいインドに対しては、12月に行われた首脳会談で、ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道への日本の新幹線システムの導入を確認するなど、日本のODAがインドの経済社会開発や日・インド間の経済協力関係の一層の推進に寄与することが期待されている。一方で、バランスのとれた成長が南アジア地域の安定に繋(つな)がることから貧困緩和や格差解消に向けて保健、医療、教育、農業開発等基礎生活分野への支援も行っている。

また、4月にネパールで発生した大地震に際して、日本は国際緊急援助隊の派遣を始めとする緊急人道支援を実施したほか、6月に首都カトマンズで開催されたネパール復興に関する国際会議において、同国の「より良い復興」に向けて、学校・住宅・公共施設の再建等の分野で総額320億円超規模の支援を行うことを表明した(2-1-4(5)参照)。

(イ)中央アジア・コーカサス

中央アジア・コーカサス地域は、ロシア、中国、南アジア、中東及び欧州に囲まれている地政学的な重要地域であり、その安定と発展は、日本を含むユーラシア地域全体の安定と発展にとっても重要である。この観点から、日本はアフガニスタンやパキスタンなど近接地域を含む広域的な視点も踏まえつつ、この地域の長期的な安定と持続的発展のため、人権、民主主義、市場経済、法の支配といった普遍的価値が根付くよう国づくりを支援している。

10月には安倍総理大臣が中央アジア5か国を訪問し、二国間関係の抜本的強化、地域共通の課題への関与及びグローバルな舞台での協力を三本柱として関係を強化していくことを表明した。開発協力の分野においては、道路、空港、医療等の経済・社会インフラの整備のほか、高等専門学校を始めとする日本型工学教育を活用した高度産業人材の育成支援、若手行政官の日本留学事業や日本センターに対する支援継続等の協力を表明した。また、「中央アジア+日本」対話の主要課題である国境管理、麻薬対策、農業等について、協力を続けていくことを確認した(2-5-2参照)。

(ウ)中東

地政学的要衝にあり、エネルギー安全保障上も重要である中東・北アフリカ地域の平和と安定の確保は、世界の安定にとっても重要である。こうした観点から、日本は同地域の平和と安定に向け積極的に支援してきた。情勢が悪化しているシリアでは、650万人の国内避難民や430万人を超える難民が発生している深刻な人道状況を受け、日本は9月に行われた国連総会で、シリア・イラクの難民・国内避難民及びその周辺国向けの約8億1,000万米ドルの支援を表明した。支援の実施に当たっては、人間の安全保障の理念にのっとり、教育、水、保健・衛生分野を始めとして女性や子供などの脆弱(ぜいじゃく)な立場に置かれやすい人々にも配慮している。

イラクに関しては、2003年のイラク支援国会合で公約した総額50億米ドルの復興資金協力を2012年5月までに達成した。また、2014年度までにイラク人研修生約6,500人を受け入れた。日本は、引き続き、同国の自立発展を実現するための支援を続けていく。

さらに、日本を始めとする国際社会は、アフガニスタンを再びテロの温床としないよう、同国の自立と地域の安定に向けた国づくりを支援している。2001年から2015年12月までの日本の支援実績は、治安維持能力の向上、反政府武装勢力の社会への再統合及び持続可能な開発のための支援の3分野を中心に総額約59億米ドルに達している。

(エ)アフリカ

サブサハラ・アフリカは、2000年代から豊富な天然資源と増加する人口を背景に目覚ましい成長を遂げ、国際社会の期待と注目を集め、将来の世界の成長センターとして存在感を増している。こうした流れの中、「躍動のアフリカと手を携えて」をテーマに、2013年6月にTICAD Vを開催し、日本は民間の貿易投資を促進するとともに、「人間の安全保障」を推進するとの基本方針の下、今後5年間でODA約1兆4,000億円の支援を通じアフリカの成長を後押ししていくことを表明した。現在、日本は同支援の着実な実施に努めている。

一方、サブサハラ・アフリカは、依然貧困や経済格差、インフラ整備の遅れや低い農業生産性、産業人材の不足や一次産品中心の経済構造といった問題を抱え、エボラ出血熱の未曽有の大流行からの復興や暴力的過激主義の台頭などにより新たな課題も顕在化している。これらを始めとした諸問題を解決すべく、1月のAU首脳会合において、アフリカの今後50年の開発・貧困削減の大綱となる「アジェンダ2063」が採択されるなど、新たな取組も開始されている。日本は、9月にニューヨーク(米国)で第3回日・アフリカ地域経済共同体(RECs)議長国首脳会合を開催し、安倍総理大臣からこれら取組を踏まえた支援を行っていくことを表明した。

アフリカ側の希望に応え、2014年国連総会の機会に安倍総理大臣は次回TICADをアフリカで開催することを発表し、2016年8月にはTICADVIをケニアで開催することが正式に決定された。次回TICADVIは、日本ならではの貢献を広くアフリカの人々に伝える良い機会であり、日本は人材育成や質の高いインフラ投資などの日本の強みを生かした取組により、一人一人に着目した「人間の安全保障」の観点から、アフリカの「質の高い」成長を力強く後押ししていく考えであることをしっかりと発信していく。

(3)適正かつ効果的なODA実施のための取組

ODAの実施に当たっては、国民への情報公開を積極的に進めるとともに、案件の計画、実施、案件終了後の評価、その後のフォローアップの各段階で透明性を確保し、効率的で効果的な援助とすることが極めて重要である。

ア 適正なODA実施のための取組

開発協力適正会議を設置し、無償資金協力、有償資金協力や技術協力の新規案件形成のための調査実施に先立ち、外部有識者と外務省・国際協力機構(JICA)の担当部署との間で調査内容などについて意見交換を行い、ODA事業のより一層の効果的な実施と透明性の向上を図っている。

ODA事業に関連して不正行為が行われることは、援助の適正かつ効果的な実施を阻害するのみならず、ODA事業に対する国民の信頼を損なうものであり、絶対に許されない。残念ながら2014年にはODAをめぐる不正・腐敗事案が発生したため、外務省とJICAは、不正情報窓口の強化や、不正に関与した企業に対する措置の強化を決めた。

イ 効果的なODA実施のための取組

被援助国の課題やニーズを踏まえ、効果的で効率的な援助を行うため、国別援助方針を策定している。原則として全ての援助対象国について策定することとしており、2015年12月現在、110か国の方針を策定している。

また、被援助国との協議などを通じて特定の開発課題の解決に向けた目標を設定した上で、その目標達成に必要な具体的なODA案件を導き出していくプログラム・アプローチに取り組んでいる。

これらに加えて、PDCAサイクル(2)強化の観点から、プロジェクト型無償資金協力において、新たに整理された標準的指標を踏まえ、より体系的な数値目標設定を可能にしたことが、2014年6月の行政改革推進会議において事業改善のグッドプラクティスの1つとして評価された。

「効果的な開発協力に関するグローバル・パートナーシップ(GPEDC)」においては、援助量に加え、開発協力の効果の向上の取組が、先進国や開発途上国のみならず市民社会や民間セクターなど様々な開発主体の包摂的な参加の下で進められている。日本は、2015年9月からGPEDCの運営委員に就任し、自らの経験を基に開発協力の効果向上のための国際的な取組強化に貢献している。

ウ ODA情報公開の推進と質の向上に向けた取組

ODAの実施に当たっては国民の理解と支持が不可欠であり、このため効果的な情報の発信とODAの質の向上を通じて国民の理解促進に努めている。具体的には、東京で開催した日本最大級の国際協力イベント「グローバルフェスタJAPAN2015」(10月)や大阪で開催した「ワン・ワールド・フェスティバル」(2月)等の国民参加型イベントのみならず、テレビ広報番組(「林修の『世界をひらく僕らの一歩』」)を放映し、開発途上国の現場取材に基づき、日本が世界各地で行っている国際協力活動の具体例や日本にとっての開発協力の意義等を分かりやすく紹介するなど、幅広い層の人々に届くことを目指す広報を実施した。また、引き続きODAホームページを通じた開発協力に関する情報発信にも取り組んでいる。さらに、開発協力大綱において海外広報にも積極的に取り組むとしたことを踏まえ、現地の報道機関による日本の開発協力の現場視察を企画し、現地の報道においても日本の協力が取り上げられる機会を作るよう努めるとともに、英語や現地語による広報資料の作成も行っている。

ODAの質を高めるためには、ODAを評価し、評価結果から得られた提言や教訓を次の政策立案や事業実施に生かしていく必要がある。外務省は、外部有識者による評価を実施しており、その評価結果を関係者間で共有し、活用している。また、事業の透明性を高める観点から、JICA事業について、JICAホームページ上の「ODA見える化サイト」で、案件の現状や成果などを公表している。同サイトには、2015年12月末時点で、合計3,379件の案件が掲載されている。

2015年2月、ODA大綱が改定され、開発協力大綱が閣議決定されました。新たな大綱には、「国民及び国際社会の理解促進」の項目が盛り込まれています。日本の厳しい財政状況の中、ODAに対する国民の理解と支持を得る努力がますます重要になっています。

2015年も、ホームページや各種メディアを通じ、ODAの積極的な情報発信と説明に努めてきました。特に10月に開催された日本最大の国際協力イベント「グローバルフェスタJAPAN2015」は、国際協力について国民に対して説明を行う最も重要な機会の1つであり、2015年は「Share the Happiness! お台場から広げよう!幸せいっぱい国際協力の輪」をテーマに、国際協力に関わる274のNGO、国際機関、在京大使館、企業等による展示、ステージイベント、ワークショップ、スタンプラリーなど、参加型の企画が行われました。外務省も特別企画として、写真展「みんなで世界をHAPPYに! しあわせづくりの現場から」を開催しました。世界各地で国際協力の活動に取り組む日本人や日本の団体(NGO・企業・公的機関等)を写した116点の作品が展示され、来場者に写真を通して国際協力に触れていただく機会となりました。外務省のブースにおいては、クイズやおみくじを通して国際協力への理解を深められるよう、様々な企画や展示を行いました。

また、開発協力に対する国民の理解を深めてもらうため、テレビ番組「林修の『世界をひらく僕らの一歩』」をテレビ東京系6局ネットで放映し、世界の開発課題の現状や、個人でもできる協力の在り方、日本の協力の理念等について分かりやすく紹介しました。

国内のみならず、海外での取組も推進しています。「顔の見える」協力のため、現地の報道において日本の開発協力が取り上げられるよう、大使館員が同行し、現地メディアによる現地視察を行うプレスツアーを15か国で実施しました。例えばタコの輸出で有名なモーリタニアにおけるプレスツアーの後には、日本の協力が、モーリタニア経済にとって重要な漁業セクターに関連するものであることを伝える報道がありました。また、現地語等で日本の協力に関するパンフレットなどを作成し、二国間の協力の歴史や理念、個別案件等について分かりやすくまとめ、相手国政府関係者、プレス等様々な方々に配布しています。

日本の最も重要な外交手段の1つであるODAを最大限生かすため、今後も対外発信の更なる拡充に取り組んでいきます。

2 案件形成(Plan)、実施(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル