ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第486号

被援助国から援助国へ マレーシアにおけるODA活動

外務省 国際協力局政策課インターン 関 夢月

太平洋とインド洋を結ぶ要衝であるマレー半島とボルネオ島北部からなるマレーシアは、自然豊かな熱帯の国であり、ASEANにおける経済協力の相手国としても注目されています。今回のODAメールマガジンでは、急速な経済発展を遂げるマレーシアに対して日本が行ってきたODA活動の一例を御紹介しつつ、これからマレーシアが援助国という立場になるにはどのような支援が必要になるのかについて見ていきたいと思います。

日本とマレーシアのつながり

日本は古くからマレーシアと友好な関係を築いてきました。1980年代にマレーシアが提唱した「ルックイースト政策」(東方政策)は、日本や韓国を経済発展のモデルとする構想で、マレーシア国内の日本に対する関心を高めるきっかけとなりました。この政策のもと、これまでに28,000人以上が留学や研修で日本を訪れています。

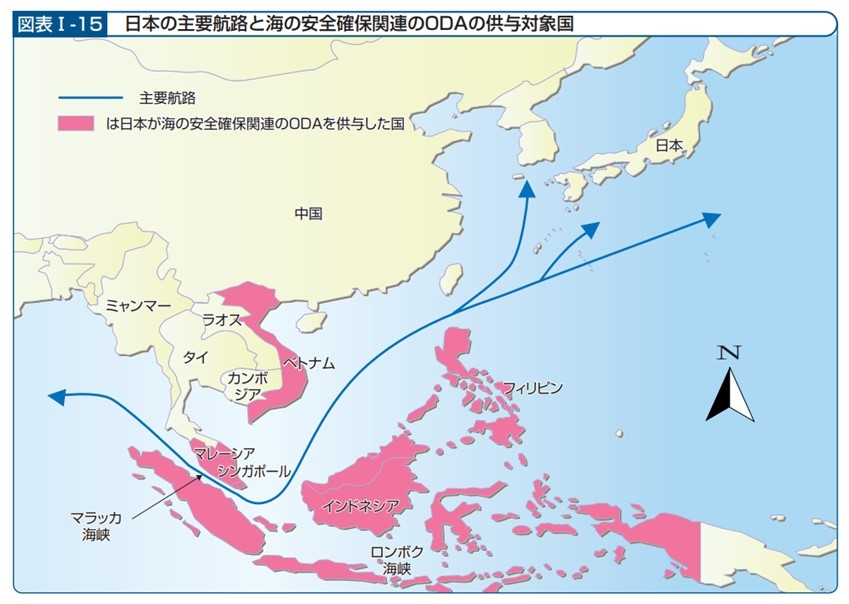

現在でもその関係は続き、さらに日本とマレーシアの多層的なつながりも強めています。例えば、良好な治安、高い労働者の質などの理由から、マレーシアは日系企業の主な海外進出先の一つであり、2023年10月時点で1,633社が進出しています。また、資源においてもマレーシアは重要な貿易相手となっています。日本は天然ガス供給の97.8%を海外に頼り、マレーシアは日本にとって第2位の供給国となっています。さらに、意外と知られていないのが、国際海上交通の要衝であるマラッカ海峡の存在です。マレー半島とスマトラ島の間に位置するこの海峡は太平洋とインド洋を最短距離で結ぶため、アジアとヨーロッパ・インドを結ぶとても重要な貿易路となっています。日本はこれまで海峡周辺の安全運行のために支援を行い、現在もたくさんの船舶やタンカーなど貿易船がこの海峡を使っています。

【写真提供:政府開発援助(ODA)白書2006年版】

【写真提供:政府開発援助(ODA)白書2006年版】このように、マレーシアと友好な関係を築くことは、日本にとって大変重要です。近年では自由で開かれたインド太平洋(FOIP)が重視されており、その実現のためにも、ASEAN域内での協力の拠点として注目されています。

マレーシアの経済成長

急速な経済成長により、マレーシアの一人当たり国民総所得(GNI)は右肩上がりに変化しています。世界銀行の基準で一人当たりGNIが14,005ドル以上の国を高所得国とする中、マレーシアは2023年に11,710ドルに到達。つまり、先進国の仲間入り目前と言えるような状態です。

それでは、日本がこのような比較的所得水準が高いODA対象国で活動をする意義とは何なのか。そこには、現在の援助国・被援助国という関係から、援助国同士となり、共に国際協力をしていきたいという思いがあります。そのために、日本はマレーシアが持続的な社会を築いていけるような支援をしています。

具体的なODA活動の例

ロケット誘雷の成功事例

【写真提供:SATREPS マレーシア雷プロジェクト】

ロケット誘雷の成功事例

【写真提供:SATREPS マレーシア雷プロジェクト】

以下の2つの活動例は、ODAの3スキーム(円借款・無償資金協力・技術協力)のうち、近年対マレーシア経済協力の中心を占める技術協力に当たります。

- 持続可能なエネルギー供給と極端気象災害の早期警報のための電荷分布リアルタイム3Dイメージングと雷活動予測(近畿大学をはじめとする国内研究機関・マレーシア・マラッカ技術大学、テナガ・ナショナル大学(SATREPS))

この活動が行われているマラッカ海峡沿岸地域では、年間雷日数がおよそ200日あり、落雷や電力系統の故障といった被害に悩まされてきました。そこで、近畿大学等の日本の研究機関は、これまでに培った雷観測技術を活用して、マレーシアの研究機関と協働してリアルタイム3Dイメージングや雷活動のナウキャストを開発しようと取り組んでいます。リアルタイム3Dイメージングとは、雷雲内の電荷分布を三次元でリアルタイムに推定し、雷活動を予測することができるという技術で、それらの情報に基づいて、送配電線網や電力機器の制御を前もってすることができます。また、雷撃発生時の電流波形の計測を目的とした、ロケット誘雷の実験も実施しています。

2023年に始まったこのプロジェクトですが、対象地域の防災や安定した電力供給につながれば、日本が誇る高い防災技術が海外で認められる一例となります。

Kubah国立公園の現地視察の様子

【写真提供:JICA】

Kubah国立公園の現地視察の様子

【写真提供:JICA】

- サラワク州の保護区における熱帯雨林の生物多様性多目的利用のための活用システム開発プロジェクト(京都大学をはじめとする国内研究機関・サラワク州森林局をはじめとするマレーシア研究機関(SATREPS))

サラワク州の原生熱帯林の面積は減少傾向にあり、生物多様性の保全を最重要課題として国立公園の面積の拡大が進められてきました。しかし、そもそも熱帯林の生態系の詳細は明らかにされておらず、保護の重要性に対する地域住民の理解も十分得られていませんでした。

この事業では、日本とサラワク州の研究機関が協力し、熱帯雨林に生息する生物の分布状況をDNAバーコーディングなどの先端技術を駆使して調査しました。その結果でデータアーカイブが構築され、研究者にとっての研究基盤となるだけではなく教育や社会普及のプログラムに使われます。

被援助国から援助国へ

マレーシアに対してはJICAによる国際援助機関設立準備のための外務省職員向け研修が行われるなど、既に援助国になるための準備が始まっています。また、日本はマレーシアでの第三国研修に力を入れています。第三国研修とは、開発途上国において、他の開発途上国から研修員を集めて行われる研修のことを言い、日本は研修を行う国と資金面や人材面で支援します。例えば、日本が1982年から支援して完成した職業訓練指導員・上級技能訓練センター(CIAST)では、1980年代から現在に至るまで継続して第三国研修を実施しています。

このように、教えたり援助したりする経験をすることによって、マレーシアが援助国としてのノウハウを蓄積し、ともに国際協力を進めるパートナーとなることが日本の目指す未来です。