ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第479号

世界銀行:長期的な国づくりを支えるということ

世界銀行 日本理事室

理事補 大谷壮矢

開発金融というツール

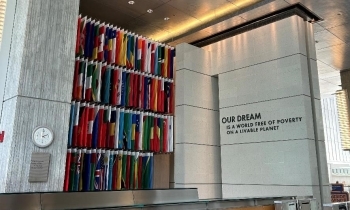

世銀メインビルの正面入口。左側には加盟国の国旗が所狭しと並び、右側壁には、世銀のビジョンである「Our Dream is a World Free of Poverty on a Livable Planet」との文字が刻まれています。

(c) World Bank

世銀メインビルの正面入口。左側には加盟国の国旗が所狭しと並び、右側壁には、世銀のビジョンである「Our Dream is a World Free of Poverty on a Livable Planet」との文字が刻まれています。

(c) World Bank

世界銀行(以下世銀)は、「居住可能な地球で貧困の無い世界を創る(create a world free of poverty on a livable planet)」という野心的なビジョンの下、低所得国や中所得国の政府に対して、様々な金融手段を通じて開発支援を行う機関です。

このように世銀の役割を説明すると、必ずと言っていいほど直面するのが、以下のような質問です。「世銀って発展途上国にお金を貸すんでしょう?貧しい国にお金を貸すなんて、余計に首を絞めてしまうことにならないのか?」これは、ある意味では正しい問題意識だと思います。なぜなら、お金を貸すということは、返済義務が生じるということに他ならないからです。

より身近な例に置き換えてみるとわかりやすいでしょう。例えば、住宅ローンやカーローンを組むとなれば、今後数十年にわたって返済をする(しかも、期間が長ければ利息も高くなる)ことを約束することになります。これは相当大きな決断です。世銀の融資を受ける国にとっても、世銀からお金を借りるということは、同様に一大決心と言えるでしょう。

それでもなお、なぜ世銀からお金を借りるのでしょうか。その理由を紐解く上で参考になるのが、日本の経験です。

日本と世銀のただならぬ関係

戦後初の対日融資案件に選ばれた関西電力の多奈川火力発電所。その他にも、九州電力の苅田火力発電所、及び中部電力の四日市火力発電所にも融資を行いました。

(c) World Bank

戦後初の対日融資案件に選ばれた関西電力の多奈川火力発電所。その他にも、九州電力の苅田火力発電所、及び中部電力の四日市火力発電所にも融資を行いました。

(c) World Bank

1945年の第二次世界大戦終結後、日本は戦後復興のため途方もない資金需要に直面します。終戦直後の回復期には、米国の経済復興支援が大いに役に立ちましたが、いつまでも一国依存を続けていては長期的な復興は望めません。

他方で、当時の日本は戦前債務の影響もあり、国際金融市場における信用力は薄く、また、国際収支も不安定な状況にありました。そのため、簡単に民間金融機関等からの融資を受けられる状況ではありませんでした。そこで、白羽の矢が立ったのが、公的機関たる世銀の融資だったのです。

とはいえ、世銀融資獲得への道のりは簡単なものではありませんでした。というのも、1952年の日本の世銀加盟当初、世銀は日本政府の信用力に不安を抱いており、対日借款には後ろ向きな姿勢を見せていました。こうした懸念を払拭するべく、日本政府は現実的な長期開発計画の策定や財政健全化に向けた国内政策へのコミットメントなど、一つ一つボトルネックを解消していきました。そしてついに翌1953年、当時の関西・九州・中部電力に対する総額約4千万ドルの融資獲得に漕ぎつけます。その後も融資額は順調に拡大し、電力分野に加え、鉄鋼、自動車、造船、道路交通など様々なセクターにおいて、世銀は日本の高度経済成長を下支えすることになります。

「長期的な開発」というアプローチ

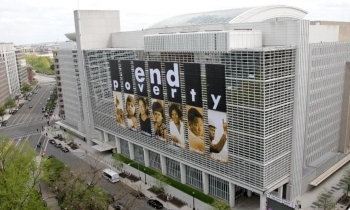

米国のワシントンD.C.中心部に位置する世銀のメインビル。同本部に加え、世界各国に130を超える数の拠点を通じ、持続可能な開発の推進に取り組んでいます。

(c) World Bank

米国のワシントンD.C.中心部に位置する世銀のメインビル。同本部に加え、世界各国に130を超える数の拠点を通じ、持続可能な開発の推進に取り組んでいます。

(c) World Bank

こうした日本の経験を振り返ると、世銀の融資を受けることは、受益国にとって特定のプロジェクトの実施資金を獲得する以上のメリットがあることがわかります。世銀の融資を受けるためには、受益国は自国の開発に関して地に足の着いた計画を検討し、中長期的に優先すべき課題や現実的な成長戦略を示す必要があります。加えて、世銀が求める高い信用水準に見合った健全な国内財政運営が求められるため、国内における制度改革も進むことになります。こうした受益国のオーナーシップに根差した中長期的な改革努力は、単にグラントを供与するだけでは必ずしも担保できず、融資だからこそ後押しできるものと考えられます。

日本も、こうした自助努力が奏功し、1967年には世銀の借入国を卒業し、その後も着実にシェアを伸ばし、現在では第二の出資国となっています。世銀の意思決定機関である理事会(取締役会のようなものです)においても、日本は最も大きな議決権を有する株主の一人として常任の議席を有しています。

本年4月には、世銀の融資能力を拡大する目的で新たに創設されたポートフォリオ保証プラットフォームに対して、日本はいち早く貢献を表明しました。これは、日本の強い信用力をテコに世銀の融資能力を高めようというものですが、一時は信用力の無さから世銀融資も危ぶまれた日本が、半世紀以上の後、今度は世銀の信用を補完する役割を担っているというのは、まさに「情けは人の為ならず」という国際開発の理念を如実に体現しているように感じます。

複雑化する課題への対応

Figure 4 2023年10月にモロッコのマラケシュで開催された年次総会。世銀では、年に二回、4月と5月に全てのメンバー国の代表が一堂に会し、世銀の開発方針について話し合います。2023年10月の総会では、世銀改革イニシアティブの成果が報告されました。

(c) World Bank

Figure 4 2023年10月にモロッコのマラケシュで開催された年次総会。世銀では、年に二回、4月と5月に全てのメンバー国の代表が一堂に会し、世銀の開発方針について話し合います。2023年10月の総会では、世銀改革イニシアティブの成果が報告されました。

(c) World Bank

元々は第二次世界大戦後の世界経済の復興を支えることを目的に設立された世銀ですが、その後もその時々の国際社会からの要請を踏まえ、たびたび役割をアップデートして来ました。例えば、1960年には国連報告書の提案を踏まえて、世界の最貧国の経済・社会の発展を支えるための画期的機関として、国際開発協会(IDA)が設立されました。IDAの設立により、世銀の元来の融資条件では融資を受けることができなかった低所得国にも、より柔軟な条件で長期的な開発支援を提供できるようになりました。

こうした改革議論は、実は今でも続いています。2022年10月に開催された世銀の年次総会において、日米を含む複数のメンバー国の発案により「世銀改革(World Bank Evolution)」というイニシアティブが開始されました。世界が様々な地球規模課題(Global Challenge)に直面する中、こうした課題に対してより効率的且つ効果的に対応できるよう、世銀を「進化」させることが目的です。

というのも、従来の世銀の事業モデルは受益国主導型で、基本的には被支援国のニーズを踏まえてプロジェクト形成を行ってきました。こうしたアプローチは、被支援国に最大限寄り添った開発を可能とする一方で、気候変動やパンデミック、紛争に起因する移民・難民等などの外部性の高い課題に対しては必ずしも上手く対応しきれません。このような課題には、地域レベル、あるいは世界レベルで一丸となって対応する必要があるのです。

一方で、お金は無限に存在するわけではありません。世銀の活動資金も、メンバー国の出資が原資であり、これらの資金は各国の納税者からいただいたお金です。国際社会が新たな課題に次々と直面する中、世銀としていかに効率的にこれらの課題に対応し、その支援の開発効果を持続的なものにしていけるのかということが、世銀改革の主要な論点の一つと言えます。

世銀改革に関する詳細な情報(英語)はこちら からご確認いただけます

からご確認いただけます

おわりに

Figure 5 世銀理事会の様子。189の加盟国を、25の理事が代表しています。日本は、第二の出資国として、1か国だけで一つの理事議席を有しています。

(c) World Bank

Figure 5 世銀理事会の様子。189の加盟国を、25の理事が代表しています。日本は、第二の出資国として、1か国だけで一つの理事議席を有しています。

(c) World Bank

世銀は1944年の設立以来、その役割をたびたび見直して来ました。それでも、世界中の貧困はなくならないどころか、むしろ増加傾向にあります。2030年までに持続可能でよりよい世界を実現するためのSDGsも、残念ながら軌道に乗っているとは言えません。

このような中、開発協力機関には、目に見える成果を出すことがこれまで以上に求めれられていると感じています。世銀改革の実現・実施はその重要な道標の一つになるはずです。また、パートナー間の協力の推進も重要です。OECD DACの最新データによれば、世界のODA予算は年々増加傾向にあり、2022年には前年比で24%も増加しました。一方で、支援機関の数はこの数年間で急増し、2002年から2021年にかけて3倍近くに増えたと言われています。こうした状況は、これらの支援を活用する国々の負担増にもつながっており、効率化を求める声が高まっています。

このように複雑化・断片化する支援構造の中では、誰かが率先して支援の効率化を進める必要があります。そして、支援規模と知見の両面において大きな存在感を有する世銀には、その役割を果たす適格性と責務があると思います。実際、国際開発の世界において世銀の有するコンビーニング・パワー(Convening Power)は広く認知されているところであり、今後の国際開発の在り方や方向性を定めていく上で、世銀の果たすべき役割は大きいと考えます。

本年末には、IDAの第21回増資が控えています。同交渉には日本の代表団も参加しており、この瞬間にも喧々諤々の議論が繰り広げられています。ますます見通しの立たない世界で、世銀がどのような支援パッケージを提案するのか、途上国からは高い期待が寄せられています。