ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第475号

国際協力70周年記念事業キックオフ・イベント in Kobe

外務省国際協力局広報班

今年は日本がODAを開始してから70年の節目に当たります。外務省とJICA(独立行政法人・国際協力機構)は、この節目の年を記念する第一弾のイベントとして『国際協力70周年記念事業キックオフ・イベント in Kobe』を3月3日(日曜日)、神戸国際会議場(神戸市中央区港島)で開催いたしました。未来を担う神戸の若者や、神戸ゆかりのタレント・お笑い芸人たちが、有識者らから「ODAの意義」を改めて学び「自分たちにできること」を考えました。本メールマガジンでは、各セッション内容の概要をお届けいたします。

オープニングセレモニー

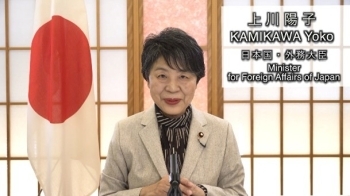

上川陽子外務大臣によるビデオメッセージ

上川陽子外務大臣によるビデオメッセージ

冒頭、オープニングセレモニーでは上川陽子外務大臣からのビデオメッセージから幕を開け「2024年、日本がODAを開始してから70年目を迎えます。その間、国際協力の歩みが日本の平和と安定を支えてきました。これからの時代のODAのキーワードは“共に創(つく)る”と書いて『共創』です。新しい時代の国際協力を次の世代と共に創り上げていきたい。そのために皆様にODAをもっと知っていただき、そして御参加いただきたい。国際協力70周年事業を共に創り上げてまいりましょう。」と挨拶しました。

穂坂泰外務大臣政務官による

穂坂泰外務大臣政務官によるオープニングセレモニーでの挨拶の様子

穂坂政務官、神戸市副市長、ODAマン、かもめん

穂坂政務官、神戸市副市長、ODAマン、かもめん

続けて、スピーチに立った穂坂泰外務大臣政務官は、ODAを「外国へのばらまき」だとする意見があるとした上で、「実際に仕事をしてみると、本当に重要なことなんだなとわかりました。」と語りかけました。日本一国だけでは世界の平和を維持出来ないこと、他の国が戦争をしているなら日本の平和も脅かされる可能性があること、そして資源や食糧を海外から確保し、日本の経済成長へ繋げる観点からも大切だと指摘します。また、戦後の日本も、世界から支援があったおかげで経済成長できたと説明しました。最後に、日本の支援額は1990年代には世界第1位だったが、今や3位となり、一人当たりの負担額からすれば、先進諸国31か国中18位と、決して多くはないと述べつつ「日本はまだまだ国際社会に協力していかなければいけません。」と力強く呼びかけました。そして、そのためには若い力が必要と訴え、ポップな「国際協力70周年」のロゴを披露するとともに、開会を宣言しました。

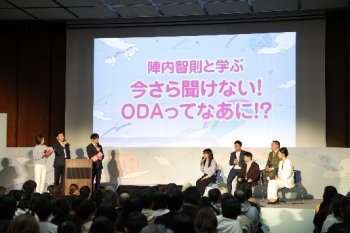

STAGE1 陣内智則と学ぶ『今さら聞けない!ODAってなあに!?』

『今さら聞けない!ODAってなあに!?』ステージの様子

『今さら聞けない!ODAってなあに!?』ステージの様子

イベントのSTAGE1では、司会の陣内智則氏がODAについて「言葉は知っているけれど、どういう活動をされているかわからない。」と興味津々。一緒に学ぶパネラーは、お笑い芸人のミルクボーイ、CRAZY COCO、更に関西学院大学や神戸大学の学生たちも加わり、菅原清行国際協力局政策課長がわかりやすくODAについて解説、外務省のODA広報キャラクター「ODAマン」のユーモアあふれる説明を交え、親しみやすくODAの理解を深めました。

司会の陣内智則氏、亀井京子氏と

司会の陣内智則氏、亀井京子氏とODAについて解説する菅原清行国際協力局政策課長

ODAとは「Official Development Assistance」の略で、日本語では「政府開発援助」と称しますが、日本は1954年にコロンボ・プランに加盟してアジア諸国へ技術協力を開始したのが最初であり、その後、「円借款」や「青年海外協力隊」「JICA」の設立、ODA大綱制定など、発展途上国へさまざまな援助を行ってきました。1989年にはアメリカを抜いて「トップ・ドナー」(世界一のODA実施国)となりましたが、現在では「その半分ぐらいになっています」(菅原課長)と、歴史を解説しました。

特にASEAN(東南アジア諸国連合)諸国は、日本人が毎日利用する「衣」「食」「住」に関する製品・サービスの輸入に不可欠な国々であり、菅原課長はODAを「自分の問題として皆さんに考えてほしい」と話しました。また、ODAの支援先から日本は感謝され、カンボジアでは完成した橋が「きずな橋」や「つばさ橋」と名付けられ、紙幣や切手になりました。橋がかかったことで、それまで「車で5時間かかっていたのが、なんと5分になった」ことや、日本の水道技術が実現した「プノンペンの奇跡」が説明されると、「すごい!」と会場から驚きの声があがりました。

STAGE2 SDGsネイティブ世代から視たODA

山之内すず氏とゆいP氏

山之内すず氏とゆいP氏

パネラーの皆さん

パネラーの皆さん

イベントのSTAGE2では、今どきの若者目線での国際協力についての活動紹介や想いを語っていただきました。ゲストには、女優の山之内すず氏、お笑い芸人のおかずクラブ・ゆいP氏が登場し、さらにパネラーには、関西学院大学と神戸大学から6人がそろい、再び穂阪外務大臣政務官も登壇、JICAの鍜冶澤千重子関西開発大学院連携課長と共にコメンテーターを務めました。

「SDGsネイティブ世代から視たODA」ステージの様子

「SDGsネイティブ世代から視たODA」ステージの様子

登壇いただいた学生の6人とも国際協力を学び、発展途上国での活動経験もあり、今後更に貢献していこうと考えていると言います。

「私の国際協力、こんなことがありました」のエピソードトークでは、神戸大学の美並さんが「(支援に行った)カンボジアで食中毒になってしまった」と悔しがり、関西学院大学の山口さんは「(現地で)3日か4日に一度しか入れないシャワーでお湯が出なくて…(笑)」と振り返る場面もありました。

若者に向けた国際協力の発信について、神戸大学の八木さんは「SNSなどを使って伝えていくのがわかりやすいのでは」と意見したのを受け、穂坂政務官は「上川外務大臣から約50か国の各在京大使に日本の取組の発信強化をお願いしたことに言及しつつ、外務省としても更に発信していきたいと思います。」と答えました。

最後に、穂坂政務官より、「一度その世界に踏み出すとがらりと視野が広がったり、価値観が変わったという声が多いので興味を持ってほしい。」、鍛冶澤課長からは、「今回のようなイベントをきっかけに、神戸、日本、そして世界に目を向けてほしい。」と呼びかけました。

STAGE3 パネルディスカッション 地方から発信する国際協力の展望

今日があなたの最初の扉!踏み出そう、世界とツナガル第一歩

中野美奈子氏と又吉直樹氏

中野美奈子氏と又吉直樹氏

村田俊一教授

村田俊一教授

イベントのSTAGE3のパネルディスカッションでは、司会兼ディスカッサントを中野美奈子氏が務め、ゲストにはお笑い芸人ピース・又吉直樹が登場しました。

松岡由季代表と出川展恒主幹

松岡由季代表と出川展恒主幹

瀬谷ルミ子理事長と前田雄大氏

瀬谷ルミ子理事長と前田雄大氏

パネリストには、村田俊一関西学院大学教授、出川展恒NHK解説主幹、瀬谷ルミ子認定NPO法人・

村田教授がファシリテーターを務め「世界の複合的な危機をどう捉えるか」「SDGs16(平和と公正)とガバナンス」「脆弱な立場にある人々への対応」「日本の開発協力のあり方」の論点に対し、それぞれ専門的な視点から議論が白熱しました。

画像13パネルディスカッションの様子

画像13パネルディスカッションの様子

出川主幹からはイスラエル・パレスチナ問題に関して「今、ガザ地区では安全場所は一つもない。国際社会や日本はこの絶望的な状況を一刻も早くこの戦争を終わらせて再建と復興をする必要がある。」と強調しました。また、神戸が大きな被害を受けた1995年の阪神・淡路大震災、さらに2011年の東日本大震災などの経験から、日本に求められる役割は大きいと指摘する意見が多数。松岡代表は「現状復帰ではなく“ビルド・バック・ベター”(より良い復興)が大切」とし、前田氏からも気候変動などの問題に対しても日本の国際協力が欠かせないと説明。紛争を未然に防ぐ活動に尽力する瀬谷理事長は、「戦争ってニュースになるけれど、平和はニュースにならない」と語り、戦争から平和となった国もあるのに具体的な平和までのプロセスを誰も知らないとして、発信の仕方や人材育成の大切さを説きました。最後の総括として、村田教授から「複合的要因によって脆弱な立場にある人々が更に苦しい状況に陥っている現状に対し、日本の経験から心の痛みに共感し、助け合い、世界に共有すること」の重要性を呼びかけました。

吉本新喜劇

吉本新喜劇

出川主幹から議論の一つとして挙がったのが、日本で生まれ世界に広がる「母子手帳」。又吉氏は、「母子手帳を世界に広めた方と対談させていただいた。アメリカだと住宅事情が違うので大きめのサイズになっていたり、日本ほど識字率が高くない国ではイラストが使われていたりする。母に感謝の気持ちがわいてきた。」と話しました。

パネルディスカッション終了後、STAGE4ではODAに関連する「吉本新喜劇」も上演され、会場は笑いに包まれました。