ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第460号

日・ASEAN友好協力50周年 AOIPに沿った日ASEAN協力の推進

東南アジア諸国連合(ASEAN)日本政府代表部

昨年末に、ASEAN日本政府代表部大使に着任した紀谷昌彦です。

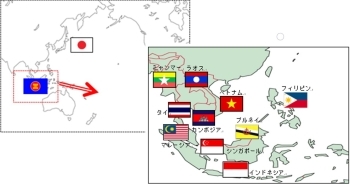

2023年は、日・ASEAN友好協力50周年を記念する節目となる年です。ASEANは現在インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオスの10か国で構成されています。地理的に近く、経済的に密接なASEANと日本は、1973年の対話開始以来、幅広い協力を通じて重要なパートナーとして友好協力関係を強化してきました。

ASEAN首脳は2019年に、ASEANのアジア太平洋・インド洋地域への関与の指針となる「インド太平洋に関するASEANアウトルック(AOIP)」を採択しました。日本はいち早くAOIPへの全面的支持を表明し、翌2020年にはASEAN首脳とAOIP協力についての共同声明を採択しました。日本は、この共同声明に基づき、AOIPの4つの優先協力分野(海洋協力、連結性、国連持続可能な開発目標(SDGs)、経済等)に沿って、法の支配といったAOIPの本質的原則に資する協力をASEANと共に推進しています。

今回は、ASEAN日本政府代表部の各スタッフにより、AOIPに基づく日本ASEAN協力の個々のプロジェクトについて具体的に紹介させていただきます。

東南アジア諸国連合(ASEAN)日本政府代表部大使

【ASEAN加盟国】

【ASEAN加盟国】

法の支配(ASEANにおける法制度整備支援 共に法の支配の確立を目指して)

法務省法務総合研究所が実施した日本国内での研修の様子

法務省法務総合研究所が実施した日本国内での研修の様子【写真提供:法務省法務総合研究所】

現地(インドネシア)で開催された合同調整委員会の様子

現地(インドネシア)で開催された合同調整委員会の様子【写真提供:法務省法務総合研究所】

ASEAN日本政府代表部 伊藤 淳

法務関係人材法制度・司法制度が整備され、機能することは、人々が安心して豊かに暮らすための基盤です。しかし、ASEAN地域には、これらが十分に整備されておらず、これらを担う人材も不足している国があります。日本は、4半世紀以上にわたり、ASEAN各国に対し、JICAや法務省が関係機関と協力し、「法令の起草」、「法令を運用する制度の整備」、「法律人材の育成」を中心とした「法制度整備支援」事業を実施し、同地域における法の支配の実現に貢献してきました。日本は、今後も、法制度整備支援を通じるなどして、ASEAN各国との「法の支配」等の普遍的価値の共有、同地域での「ルールに基づく国際秩序」の維持・強化に貢献します。

海洋協力(ASEANの美しい海を守るために 海洋プラスチックごみの削減に取り組む)

調査船SEAFDEC2号による海洋プラごみのサンプル調査

調査船SEAFDEC2号による海洋プラごみのサンプル調査 【写真提供:SEAFDEC】

ASEAN日本政府代表部 稲田 善秋

我が国は、ASEAN諸国における海洋プラごみ削減のための人材育成、啓蒙・広報活動のため、日・ASEAN統合基金(JAIF)(注)に、2020年に約10億円を拠出しました。協力分野は幅広く、放送分野では、海洋プラスチックごみ問題に関する番組作成を支援、漁業分野では、漁業からの投棄される海洋ごみの監視と削減のための人材育成、環境分野では、企業のプラスチック資源のリサイクル促進、ASEAN各国の行動計画策定、家庭や企業からの排水の水質浄化によるマイクロプラスチックの流出削減などの取組を支援しています。我が国の持つ技術・知見を活用し、各国と共に解決に向け努力しています。

(注)日本の拠出によりASEAN事務局に設置された基金。ASEAN統合を推進するための支援、域内格差の是正、日ASEAN協力の促進等を目的とする。

連結性(1)(JENESYSを通じたASEAN各国との青年交流)

日本とASEAN諸国の混合チームによるタグラグビーの練習風景

日本とASEAN諸国の混合チームによるタグラグビーの練習風景【写真提供:日本国際協力センター(JICE)】

ASEAN日本政府代表部 山﨑 久路

日本とASEAN諸国との間では、2007年から開始したJENESYS(注)等の青年交流事業の下、約4万5千人が招へい・派遣、オンラインのプログラムに参加してきました。このプログラムは、政治、経済、社会、文化、歴史、外交政策等の幅広い分野で行われ、視察やディスカッションを通じて、参加各国の相互理解を深めました。また、スポーツ分野の交流も盛んであり、例えば2016年には、ラグビーに関心のある青年260人が訪日し、競技のルールやスポーツ精神を学びました。更に日本とASEAN諸国の混合チームを作り、One Teamとなってタグラグビーの練習や交流試合を行い、友情を育みました。JENESYSはASEAN各国からも高い評価を受けており、日・ASEAN友好協力50周年を契機に、今後益々活発な青年間の交流と多様な分野のネットワーク作りが期待されます。

(注)Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths

連結性(2)(ASEANにおけるより安全で経済的な航空交通に向けて)

本プロジェクトの一環で開催された

本プロジェクトの一環で開催されたシンポジウム(フィリピン・マニラ)の様子1

【写真提供:JRANSA】

本プロジェクトの一環で開催された

本プロジェクトの一環で開催されたシンポジウム(フィリピン・マニラ)の様子2

【写真提供:JRANSA】

ASEAN日本政府代表部 井熊 伸吾

ASEAN地域の経済規模が拡大し、航空貨物・旅客の需要が増大する中、航空機が安全かつ経済的に航行するための航法システムとして、人工衛星からの信号を利用するGNSS(全地球的航法衛星システム)に注目が集まっています。GNSSは、従来の地上施設によるシステムと比べ、就航率や運航の安全性・経済性の向上が期待されることから、日本を含めた世界の数か国で導入が進められており、ASEANの国においても導入が検討されています。日本は、日・ASEAN統合基金(JAIF)を通じ、ASEAN地域におけるGNSSの導入実現に向けた人材養成(例えば、GNSSの導入手続や費用便益分析、データ分析の研修等)の支援を行っています。今後、新型コロナ禍からの回復に伴い、国際的な航空需要の拡大が見込まれる中、引き続き、ASEAN地域の連結性強化に向けた協力を進めていきます。

SDGs(ASEANの地域防災の取組:AHAセンター)

タイで発生した洪水の被災者に、AHAセンターの緊急物資が配布されている様子

タイで発生した洪水の被災者に、AHAセンターの緊急物資が配布されている様子【写真提供:AHAセンター】

ASEAN日本政府代表部 足立 真由子

ASEAN地域は、日本と同様、地震、洪水、台風等の自然災害が頻繁に発生します。ASEAN地域で発生する自然災害にASEAN各国が一体となって対応するために、2011年にASEAN防災人道調整センター(AHAセンター)が設立されました。AHAセンターでは、災害発生に備えて、マレーシア、タイ、フィリピンに備蓄倉庫を設置し、緊急物資を備蓄する体制を整えています。ASEAN地域が台風などの自然被害を受けた際には、ASEANの被災国の行政機関と連携して倉庫に備蓄されている緊急物資を被災者に輸送します。このAHAセンターの緊急物資の備蓄体制構築は、日・ASEAN統合基金(JAIF)を通じた日本の支援によって行われています。

AHAセンターのオペレーションルーム

AHAセンターのオペレーションルーム【写真提供:AHAセンター】

経済等(ASEAN地域のサイバーセキュリティ能力向上に向けて)

AJCCBC(所在地:タイ)でのサイバーセキュリティ演習の様子

AJCCBC(所在地:タイ)でのサイバーセキュリティ演習の様子(写真右がインストラクター)

【写真提供:AJCCBC事務局】

ASEAN日本政府代表部 坂本 光英

サイバー空間は国境を越えてグローバルな広がりをもつことから、サイバーセキュリティの確立のためには諸外国との連携が不可欠です。ASEAN地域では、日・ASEANサイバーセキュリティ能力構築センター(以下「センター」)が、政府機関や重要インフラ事業者等に向けたサイバーセキュリティに関する演習プログラムを実施しているほか、ASEAN各国から選抜された若手技術者・学生がサイバー攻撃への対処能力を競う大会を開催するなど、ASEAN地域のサイバーセキュリティ能力の向上に役立つ取組を行っています。このセンターの取組は、総務省及び日・ASEAN統合基金(JAIF)を通じた日本の支援によって行われています。

AOIPに基づく日・ASEAN協力のさらなる推進へ

日本とASEANはASEANの一体性と中心性を守りながら、包摂性、透明性、国際法の尊重といった主要な原則を包含し、ASEAN共同体の構築プロセスを補完する、自由で開かれ、ルールに基づくインド太平洋地域を促進するとの理念を共有する戦略的パートナーです。本年は、通常の日ASEAN首脳会議に加えて、特別首脳会議を開催することにもなっています。日・ASEAN友好協力50周年を契機として、上記に述べた分野をはじめ、日・ASEAN協力のさらなる推進に向け取り組んでまいります。