ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第458号

衛星の開発協力で開発途上国の災害対策支援を

写真:陸域観測技術衛星2号(ALOS-2)CG

写真:陸域観測技術衛星2号(ALOS-2)CG【写真提供:JAXA】

早稲田大学法学部3年 難波 亮太

1950年代より軍事、気象観測技術の一環として始まった宇宙・衛星開発は、固有の価値を有しており、現代社会は衛星によって非常に多くの恩恵を受けています。人々が普段利用する天気予報やGPSを用いた位置情報サービス、衛星放送など、たくさんの例が挙げられます。その中でも、特に人命に関わる災害時に衛星が果たす役割は非常に大きいと言えます。しかし、衛星を保有していない開発途上国は、災害時自ら衛星から情報を得ることは出来ず、災害状況の把握や、救助、避難を円滑に行うことは極めて困難な状況です。そこで日本はベトナムにおいて、「衛星情報の活用による災害・気候変動対策計画」を第一期と第二期にわたり支援し、ベトナムの災害対策に貢献していくこととしています。

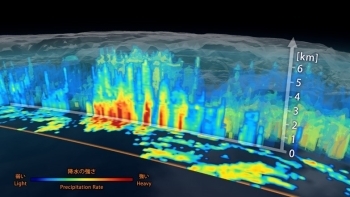

写真:二周波降雨レーダー(DPR)による降水の三次元分布(GPM/DPR)

写真:二周波降雨レーダー(DPR)による降水の三次元分布(GPM/DPR)【写真提供:JAXA/NASA】

西日本豪雨発生前後の衛星の活躍

写真:西日本豪雨により堤防が決壊し、水没した草田地区の様子

写真:西日本豪雨により堤防が決壊し、水没した草田地区の様子【写真提供:岡山県総社市】

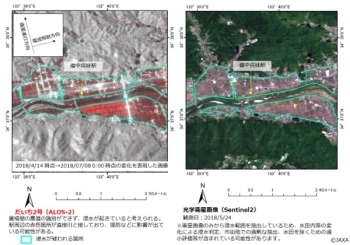

実際に災害時に衛星がどのように活躍しているのかを示す例として、西日本豪雨を挙げます。平成30年6月末から7月初めにかけて中国・四国地方を中心に広範囲で同時多発的に起こった同豪雨では、多くの地点で観測史上1位となる雨量を記録するなど、甚大な被害を生みました。しかし、この際、衛星によって線状降水帯を捉えていたため、災害規模を予測し、その大きさに適した事前避難を可能としました。また、災害発生後も衛星画像によって決して人の目だけでは捉えることの出来ない広範囲で起こった河川の氾濫や土砂災害を正確に把握し、避難や救助を円滑にしました。これらに加え、衛星は将来的な災害対策にも活用されます。西日本豪雨の被災各所では、衛星から得られた情報によって今後地滑りの起こる可能性の高い地点を割り出し、その地点を重点的に補強するという災害対策が取られました。

写真:平成30年7月豪雨での対応 岡山県倉敷市高梁川および小田川流域の浸水水域判読結果(左図:「だいち2号」の画像、右図:被災前の光学画像)

写真:平成30年7月豪雨での対応 岡山県倉敷市高梁川および小田川流域の浸水水域判読結果(左図:「だいち2号」の画像、右図:被災前の光学画像)(JAXA第一技術部門 地球観測衛星データサイト「災害ごとの情報提供の概要 洪水:平成30年(2018年)7月豪雨」

より引用)【写真提供:JAXA】

より引用)【写真提供:JAXA】

開発途上国での衛星利用とベトナムにおける日本のODA

写真:ベトナム国家衛星センター完成予想図

写真:ベトナム国家衛星センター完成予想図【写真提供:JICA】

ただ、世界の多くの国は衛星を保有しておらず、これらの国々は災害時、「国際災害チャータ」や「センチネルアジア」と呼ばれる衛星情報に関する国際的な防災枠組みを利用することで衛星情報を得ています。これらの国際的な防災枠組みは、開発途上国で災害が発生した際に、地球観測衛星の画像を無償で提供しあっています。これらの枠組みがあるのであれば、自国で衛星を保有する意義は乏しいように思われるかもしれません。しかし、災害時には一刻の猶予も許さないような状況は多く、国際的防災枠組みではいくつかの手続きを経て画像が提供されるため、遅れが生じてしまう可能性があり、この遅れは国家および国民にとって致命傷になりかねません。

ベトナムにおいては、災害モニタリングや森林管理を用途に衛星画像等を他国から購入していますが、時間やコストに課題があり、十分に活用できていませんでした。そこでこのような点を懸念したベトナム政府は、日本に対してODAによる支援を要請しました。日本政府は、2011年から「衛星情報の活用による災害・気候変動対策計画(第一期)」として、ベトナム国家衛星センターの建設をはじめ、地球観測衛星の開発や地上施設で衛星データを扱える人材の育成を支援することとしました。また、この計画を引き継ぐ形で、2022年には「衛星情報の活用による災害・気候変動対策計画(第二期)」として、供与限度額約189億円の支援を行うこととしました。このような支援を通じて、日本はベトナムの防災強化のみならず、SDGsのゴール13である「気候変動に具体的な対策を」という項目にも大いに貢献していきます。

開発途上国が抱える問題と新たな開発協力への可能性

写真:整備されつつあるナミビアの道路

写真:整備されつつあるナミビアの道路【写真提供:JICA】

しかし、開発途上国は衛星開発を行う前に大きな課題を抱えています。それは、資金不足ゆえにインフラ整備が十分になされておらず、技術力や産業基盤が不十分であるという点です。その点、開発途上国がこれらを整備することの方が優先事項であると考えるのは当然のことと言えます。しかし、事例でも示したように衛星情報は人の生死にかかわり、開発途上国の人々の命を守るという他には代えられない大きな価値を有しています。また、衛星はインフラ整備にも役立てられるのです。その点、ある程度インフラが整備され、産業基盤が整いつつある開発途上国において、衛星情報の活用によりその後のインフラ整備を迅速かつ効果的に行えるのは非常に有益であると言えます。こうすることで日本がかねてよりODAの一環として途上国でのインフラ整備に力を入れていることの一目的である、中小企業の海外発展や開発途上国における日本の産業発展を加速させることにもつながっていきます。

サブサハラアフリカにおける日本の衛星開発協力の可能性

新たな衛星の開発協力を行える可能性があると個人的に考えるのが、サブサハラアフリカです。特にナミビアなどのアフリカ南部では産業発展が目覚ましく、インフラ整備も急激に進んでいます。加えて、サブサハラアフリカは世界の気候変動の影響を大きく受けており、局地的豪雨や洪水、また砂漠化や干ばつが非常に深刻化しています。しかし、従来アフリカ諸国の支援的パートナーはヨーロッパ諸国であり、日本は歴史的に見てもアフリカ地域とのつながりは薄いと言えます。そのようなアフリカ地域において日本の衛星開発協力を可能にするのが、宇宙産業における日本の圧倒的技術力の高さです。打ち上げ成功率もオンタイム打ち上げ率も非常に高い日本は、その技術力の高さをもってアフリカ地域からの信頼を得、比較的困難とされる宇宙産業における信頼は他産業における信頼の高さにもつながっていきます。また、こういった衛星開発協力による災害対策支援は、世界的に見ても多くの災害を経験してきた日本だからこそ持つ知見や技術、経験を存分に活かすことが出来ます。こうすることで、日本で今後大きな災害が起こった際に、支援されるという感謝の輪にもつながっていきます。このように日本は衛星開発協力によって、世界の災害対策を先導する国となっていくべきなのです。