ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第403号

TICAD7開催近づく

「ひと,技術,イノベーション」でアフリカ開発を後押し

日本の技術協力プロジェクトにより,南スーダンの地方都市から

日本の技術協力プロジェクトにより,南スーダンの地方都市から首都ジュバに集まった理数系教師たちのワークショップ。(写真提供:JICA)

原稿執筆:外務省TICAD事務局

本年8月28日から30日,横浜で開催される予定の第7回アフリカ開発会議(TICAD7:ティカッドセブン)のテーマが,「アフリカに躍進を!ひと,技術,イノベーションで。」(Advancing Africa’s Development through People, Technology and Innovation)に決定しました!このテーマは,人材育成,科学技術やイノベーションといった日本の強みとも合致しており,日本らしい支援策で,特に民間投資を促進しつつ,アフリカの開発を力強く後押ししたいと考えています。

具体的には,民間投資促進に向けての基礎としてのインフラ整備や人材育成(ABEイニシアティブ等)を推進していきます。また,民間投資により,アフリカ各国における雇用の創出や技術移転等を促進していきます。

日本らしい支援策の代表例としては,日本流の「カイゼン 」が挙げられます。例えば,エチオピアのプラスチック製造会社では,カイゼンの基本である「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の5Sを徹底したことにより,生産性が2割もアップした事例があります。

」が挙げられます。例えば,エチオピアのプラスチック製造会社では,カイゼンの基本である「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の5Sを徹底したことにより,生産性が2割もアップした事例があります。

また,日本企業による現地の人材育成の例としては,コマツ(株式会社 小松製作所)によるindustrial campus が挙げられます。

が挙げられます。

同社が南アフリカにて立ち上げたこの施設では,専門技術をもつ人材の育成を行うことが期待されています。

民間投資の促進にスポットを当て,企業が主役となることが期待されているTICAD7ですが,本会議に向けて,すでにビジネス関連の会合等が開かれています。

例えば,日・アフリカ間の貿易,投資,ビジネス関係の促進を目的に立ち上げられた常設の官民プラットフォームとなるアフリカビジネス協議会の第1回会合が,2019年6月6日に開催されました。

-

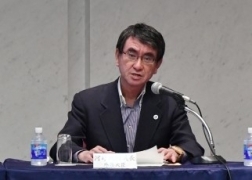

アフリカビジネス協議会第1回会合の様子

アフリカビジネス協議会第1回会合の様子

この会合には,河野太郎外務大臣をはじめ,世耕弘成経済産業大臣のほか,アフリカビジネスに関心のある民間企業,関係省庁,政府関係機関,国際機関等から約200名が出席しました。

河野外務大臣は,アフリカ大陸の有望な市場としての可能性に言及しつつ,TICAD7の機会を捉えて,官民が手を携えて,アフリカ市場に果敢にチャレンジすることへの期待を述べました。民間企業からは,この協議会がアフリカにおけるビジネス環境改善やスタートアップ企業支援等を含め,目に見える成果を上げながら,対アフリカビジネス促進のために大きな役割を果たしていくことを期待する発言が相次ぎました。

TICAD7本番でも日・アフリカの官民の直接対話の機会を作り,官民パートナーシップを深め,アフリカ開発への支援と成果に繋げていきたいと考えています。

読者の皆様にもTICAD7にご注目いただき,民間セクター開発,科学技術イノベーション(STI),農業とアグリビジネス,ブルーエコノミー,エネルギー,ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を含む保健医療,若者や女性向けの教育,都市開発,平和と安定の推進,その他さまざまなテーマから一緒に盛り上げていただき,今後に繋げ広げていけましたら幸いです。

また,TICAD7に向けて日本政府をはじめとする共催者は,公式SNS(Facebook, Twitter)で関連情報を発信しています。8月のTICAD7本番に向けて盛り上げていきますので,是非フォロー・いいね・シェアをお願いします!

(外務省ホームページのTICAD7関連はこちら)

(公式SNSはこちら)

- Twitter @ticad7

- Facebook TICAD7

音楽教育の支援で広がる日本との交流

原稿執筆:在アンゴラ日本大使館

首都ルアンダの様子

首都ルアンダの様子

日本企業のアンゴラへの関心が高まりつつある中,今年5月に河野外務大臣は,日本の外務大臣として17年ぶりにアンゴラを訪問し,アンゴラ政府の歓迎を受け,活発な要人往来を通じて二国間関係をさらに強化していくことを確認しました。

アフリカ南西部に位置するアンゴラは,2002年に約30年に亘る内戦が終結して以降,石油収入を元手に,国家再建に向けた基礎インフラ整備を優先課題として急速な経済発展を遂げてきました。他方で内戦の爪痕は深く,終結から17年が経った今でも,インフラの整備や教育が行き届いていない地域が多く,急速な経済発展とは対照的に,大多数の国民の生活水準は低いままなのが現状です。

毎日を生きることに精一杯な一般国民にとって,高価な楽器を必要とする音楽はまだまだ遠い存在です。小学校では音楽の授業は行われているものの,教師は専門知識を持たず,授業の内容も歌やダンスが中心で楽器を学べる環境は整っていません。

そこでローカルNGO団体であるオブラベラ音楽学校が有志で資金協力を募り,2010年,首都ルアンダにある職業訓練センターで音楽教育を開始しました。「音楽を通じた貧困層の総合的な成長」のスローガンのもと,比較的裕福な家庭の子どもたちも受け入れつつ,恵まれない子ども達への支援を重視しており,楽器の演奏を学ぶことはもちろん,規則正しい生活習慣や社会的規律を学ぶ場ともなっています。

開校に伴い生徒数は順調に増加し始めましたが,自前の楽器だけでは,生徒一人一人に十分な練習時間が確保出来ないことが課題として浮かび上がりました。このような背景の中,在アンゴラ日本大使館は,2015年度草の根文化無償資金協力「オブラベラ音楽学校楽器整備計画」を通じ,同校に対して電子グランドピアノ1台,電子ピアノ16台,コントラバス16台,ドラム3台を提供しました。

供与した楽器を使っての練習風景

供与した楽器を使っての練習風景

支援の甲斐もあり,楽器を整備する前には580人だった在籍生徒数は,2018年には684人にまで増加し,2010年から現在まで3,000人以上の卒業生を送り出しました。2016年10月には,日アンゴラ外交関係樹立40周年記念和太鼓巡回公演の場に,同校の生徒が参加し,アンゴラと日本の伝統音楽を通じた交流が実現しました。

2016年度日アンゴラ外交関係樹立40周年記念和太鼓巡回公演の様子

2016年度日アンゴラ外交関係樹立40周年記念和太鼓巡回公演の様子

また同年12月にも当館が開催した天皇誕生日祝賀レセプションで演奏を行い,招待客から大きな喝采を受けました。その反響は予想以上に大きく,後日招待客から演奏を依頼したいので同校を紹介して欲しいという連絡が入った程です。今では多くの外交団や団体がイベントの折に同校に演奏を依頼するようになりました。日本の協力をきっかけに生徒の演奏技術が向上してきていることに加え,同校の活動は音楽を通じた人的交流を深め地域社会にも貢献しています。日本大使館が提供した楽器は今も適切に管理され,大切に使用されています。

2016年度天皇誕生日祝賀レセプションでの演奏の様子

2016年度天皇誕生日祝賀レセプションでの演奏の様子

アンゴラはアフリカ第二位の産油国であり,石油やガスといった天然資源を日本に向けて輸出しています。また,鉱業,農業,漁業等の一次産業のポテンシャルも極めて高く,資源に乏しい日本にとって関係性を重視すべきパートナー国です。何よりも子どもたちが笑顔で音楽を学ぶことができるような平和で安定した国としてアンゴラが発展することを目指し,日本は人材育成分野での協力にとどまらない多様な開発協力や文化交流を通じて,友好関係を築き,相互理解をさらに深めていけるよう取り組んでいます。