ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第397号

外務省/ODA広報 ツイッター開設しました!

国際協力局政策課では令和元年5月7日に,ODA広報のためのツイッターを開設いたしました。世界で役立つ日本のODAを広く日本の皆様に知っていくことを目的に,楽しく情報発信していきます!外務省になんとなく任命された「ODAマン」も時々ぬいぐるみの姿でつぶやきます。

外務省/ODA広報(@ODA_mofa_japan) 皆様,ぜひフォロー,リツイートお願いいたします。

皆様,ぜひフォロー,リツイートお願いいたします。

開発コンサルタントとは?

寄稿:一般社団法人 海外コンサルタンツ協会(ECFA:エクファ)

人材養成・研究会・広報業務マネージャー 河野敬子

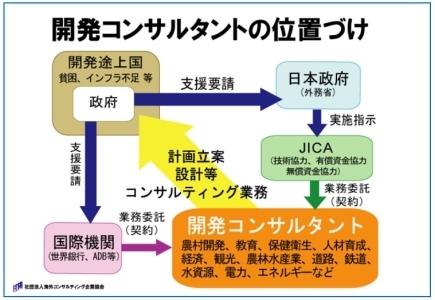

日本政府は,開発途上国の経済・社会の発展や福祉の向上に資することを目的に政府開発援助(ODA)を実施しています。ODAのプロジェクトは,途上国政府からの要請が日本国政府にあげられることから始まります。この要請を受け,日本の政府(外務省・財務省など),援助実施機関と呼ばれる国際協力機構(JICA)は,具体的なプロジェクトの実施方針や目標を検討します。

開発コンサルタントは,それらの実施機関が発注するプロジェクトについて,目標(例えばインフラ整備,教育・医療制度の改善等)の実現に向けた具体的な方策を提案します。提案やプロジェクトの実施に際しては,現地の政府機関,地域住民等の多くの関係者と協議を重ね,プロジェクトの詳細な計画策定や実施,設計,工事監理等を行います。

開発コンサルタントは,その専門技術と経験に基づき,途上国の現場の最前線でODAのプロジェクトを成功に導きます。つまり,援助実施機関に代わり,実際に途上国の現場でそれらのプロジェクトを推進・実施することが開発コンサルタントの主な業務なのです。

開発コンサルタントには,高い専門性が求められます。開発コンサルタントが活躍する分野は幅広く,農業,環境,水資源開発,運輸・交通,エネルギー,保健・医療,教育,経済,行政など,人々の生活のあらゆる領域にわたります。

近年,社会の多様化に伴い,開発コンサルタントに求められる専門性も多様化・高度化しています。途上国の開発に協力する重要な任務を担うことから,非常に厳しく責任がある仕事ですが,とてもやりがいのある素晴らしい仕事です。

開発コンサルタントに聞く,現場のストーリー(インタビュー)

プロジェクトに携わるミャンマー政府関係職員と一緒に。

プロジェクトに携わるミャンマー政府関係職員と一緒に。右から2番目が太田さん

災害から貧しい人たちを救うために。ミャンマーの防災支援プロジェクト

株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 都市地域開発・防災部

太田陽子さん

防災ワークショップの登録用紙に

防災ワークショップの登録用紙に記入している村の人たち

防災ワークショップの活動中。

防災ワークショップの活動中。災害が起こりやすい時期,収穫期などを

1つのカレンダーにまとめて可視化し,

年間の防災活動を計画する住民の皆さん

災害はいつ来るかわからない,けれど被災すると甚大な被害に見舞われる。防災分野の支援は,インフラ整備などのハード面の整備だけではありません。防災・災害対応を実施する省庁間の職務分掌の整理,調整をはじめ,政府職員の人材育成など,ソフト面の強化も不可欠となります。

同時にシステムの問題も見過ごせません。多くの地域で自然災害がよく起こり,人的被害も少なくないにも関わらず,意思決定機関から住民に届くまでの情報システムが不十分なことが多いのです。必要な情報が住民に十分に伝わりにくく,被害が拡大する要因になります。また,住民への啓発活動も重要です。情報が届いても,それを理解し,活用する意識が住民になければ,被害を減らすことができないからです。

「商用電気が通っていない,水道がない,住むところはヤシの葉とヤシの木,竹でできている,乾期になると飲む水が足りない。食べ物がなく,やむを得ずスズメを食べることもあった」。そんなミャンマーの脆弱な地域から,パイロットとなる村を6つ選定し,コミュニティ防災活動に取組みました。明日の食料や水をどうするかを悩む住民たちは,将来起きるかもしれない防災に取り組む余裕がなく,どうしても優先順位が低くなってしまいます。日本人がやって来て,防災ワークショップをやっている,日当や昼ご飯をもらえるから出ればいい,ではその場限り。村の人が納得してくれないと,活動は絶対に続きません。

そこで,村のリーダーを対象に防災活動の講師になるためのトレーニングを実施しました。講師を通じて,パイロット村の防災活動の中心となるメンバーを50名集め,啓発活動を粘り強く続けました。また,プロジェクトで50万円の予算を設定し,各村の住民に自分の村に必要だと思う防災に役立つインフラ支援のプロジェクトを話し合ってもらい,住民自身がインフラ整備の管理に参画し,開発に防災の視点を考慮してもらうための仕組みを実施しました。

整備前の山道は大きな岩が多く,

整備前の山道は大きな岩が多く,子どもや老人,家畜の避難はむずかしかった

災害時に家畜を心配して避難を拒んだケースが別の村で確認されたこともあり,住民が山に入って薪を集めるための道路を家畜も通れる避難経路としても使えるように整えるなど,住民たちの目に見える開発も含め,住民にとって本当に役立つことを推進しました。その結果,住民たちが徐々に防災の意義を理解し始め,プロジェクトに自ら取り組むようになった時は本当に嬉しくなりました。

プロジェクト活動中。

プロジェクト活動中。村人たちが自ら避難路として

使える山道を整備している

完成した避難経路。

完成した避難経路。家畜も十分に通れる広さと

傾斜を確保した

そしてパイロット村で避難訓練を実施した1か月後に,活動していた地域でサイクロンが発生し,洪水が起きました。最大浸水1.2メートルに達すると聞き,帰国していた私はすぐに現地スタッフを通じて状況を電話で確認したのですが,人的被害はゼロでした!この時ばかりはプロジェクトチームみんなで安堵しました。

日本のODAで寄贈されたラウドスピーカーの

日本のODAで寄贈されたラウドスピーカーのアンプとハンディスピーカー

新たに設置されたラウドスピーカー。

新たに設置されたラウドスピーカー。災害時の避難誘導などに使われる

途上国のニーズに寄り添う日本の開発協力。防災の主流化を推進したい

日本ではあまり意識されないのですが,貧困と防災は強くリンクしています。災害で被害を多く受けるのは,脆弱な,貧困に苦しむ人たちです。貧しい人たちは,川沿いや中州のスラム,あるいは小さな離島など,災害が起きた時に被害を受けやすい地域で生活していることが多いからです。貧困地域の開発には,防災に寄与するインフラ整備が必要です。開発計画のなかに最初から防災の視点を入れる考えを「防災の主流化」といいますが,地域レベルでは,まだまだあまり浸透していません。貧困削減と防災が一体となる仕組みづくりと,現地での取組を一つ一つ積み重ねていく必要があると思います。

ところで,日本の開発援助の良いところは,技術力だと言う人も多いのですが,実は政治的に中立で,思想を押しつけず,自分たちにとって一番いいことを一緒に考えてくれることだと現場ではよく言われます。それが日本の開発協力の強みだとも言われました。

学生時代のインターン中に当時軍事政権だったミャンマーへ出張した時,政府職員から「ミャンマーの農村は本当に貧しいけれど,制裁のせいで援助が来てくれない。日本に帰ったらこのことを伝えてほしい」と言われました。政治的な理由で他国との貿易に制裁がかけられている場合,実際に生活に影響が及んで困るのは,一般市民,特に貧困層なのです。国際的な機関でも,支援を人道分野に限って行っているところがほとんどでした。でも,日本は当時からミャンマーに対して中立的で,産業に対する技術支援なども行っていたのです。その時,改めて,日本の開発協力は意識が高いものだと思いました。学生時代の思いが通じたのか,何年かたって,実際にミャンマーの現場に立てたときには感慨深いものがありました。

開発の現場では,自分の意見を持って,発信できる力が必要です。そのために必要な知識,経験,技術,パフォーマンスを磨き,今後も社会開発分野を中心に,特に受益者にとって真に必要な案件形成など,プラスαを提案できるプロフェッショナルを目指したいと考えています。(協力・写真提供:株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル)

| 2005年 | 北海道大学法学部卒業 |

| 2007年 | ピッツバーグ大学国際公共政策大学院 国際開発学部卒業(NGOs and Civil Society専攻) |

| 2007年 | 株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナル入社 |

| 2008年 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツ入社 営業部,国土保全部,都市地域開発部 |

| 2015年 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル プランニング事業部 都市地域開発・防災部 |

- 今回紹介したプロジェクト

- ミャンマー国自然災害早期警報システム構築プロジェクト(2013年から2017年)

エーヤワディ地域(約660万人)とラカイン州(約270万人)で実施

「手を洗いましょう!」を学ぶ,パキスタンの女子生徒たち

原稿執筆:在パキスタン日本国大使館 一等書記官 土屋泰司

新しく建設された手洗い場で手を洗う,

新しく建設された手洗い場で手を洗う,倉井在パキスタン日本国大使(当時)

「ハーイ」と手を挙げているのではありません。手洗いの大切さを表現するパフォーマンスを披露している生徒さんたちです。このパキスタンの女子小学校では,歌を通して清潔な環境の大切さを学んだり,誰が一番上手に手を洗えるか「手洗いコンテスト」を実施したり,子どもでも体感的に衛生の大切さについて学べるよう工夫されています。

このプロジェクトを進めているのが,日本の国際NGO「難民を助ける会(AAR Japan)」の皆さん。学校向けの支援というと校舎の建設や机,椅子などの学用品の支援を思い浮かべがちですが,このプロジェクトでは,衛生的なトイレや手洗い場,安全な飲料水を提供し,生徒の皆さんに快適な学習環境を整備するほか,「トイレの後は手を洗う」「教室は自分たちの手できれいにする」など,快適な学習環境を自ら維持するための衛生教育を行っています。

このプロジェクトで日本政府は「日本NGO連携無償資金協力」として,AAR Japanを通じ,およそ3年間にわたって合計約1億5,400万円の資金提供を行いました。ハイバル・パフトフゥハー州ハリプール郡では,この学校を含め,全部で14の公立女子小学校やアフガニスタン難民が通う小学校で同様のプロジェクトが進められており,3,000人を超える女子生徒や,その後に続く新入生たちが快適な学習環境で学ぶことができるようになります。

パキスタンでは,地域的,経済的理由により,教育の機会に接することができない子どもたちも多く,日本政府は,以前からパキスタンの教育支援に力を入れています。この支援によって,より多くの生徒たちが快適な学習環境で勉強を続け,パキスタンの発展のための大きな力になることを願っています。

(協力・写真提供:在パキスタン日本国大使館 )

)