ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第389号

ODAメールマガジン第389号では,以下2話をお送りいたします。(肩書きは全て当時のものです)

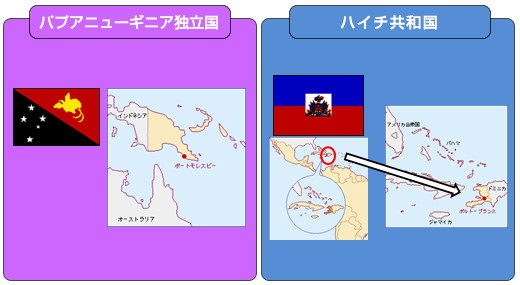

- 第1話:パプアニューギニア独立国より

「森林を守る!パプアニューギニアにおける森林モニタリング技術支援」 - 第2話:ハイチ共和国より

「自然災害に強い国造りをハイチでも」

森を守る!パプアニューギニアにおける森林資源モニタリング技術支援

原稿執筆:小山 勉 PNG森林公社・長期派遣専門家

パプアニューギニア(以下,PNG)とインドネシアの西パプア州からなるニューギニア島には南米のアマゾン,アフリカのコンゴ流域に次ぐ規模の熱帯雨林が広がっており,PNGの国土面積の8割は森林で覆われています。

世界の1%以下の土地面積に対して世界の7%以上の生物種が存在するとされているなど,豊かな自然が存在することで知られています。国民の多くは森林地域を含む地方に居住しており,林業は彼らの生活基盤を支える重要な産業の一つとなっています。

パプアニューギニアの森林

パプアニューギニアの森林

PNGでは,1991年に制定された森林法により,この豊かな森林資源を最大限活用するとともに,その経済的・自然的価値を損なうことなく将来世代に引き継いでいくことが定められています。そのための森林資源管理は,私たちの派遣先であるPNG森林公社が担っています。

近年,森林が炭素を蓄積する力が地球温暖化防止に寄与することに着目して途上国で森林減少等に対応する取組(REDD+ )が広がっているなか,木材の利用にあたって伐採の合法性を積極的に担保しようとする国際的な機運の高まりもあり,PNGの森林資源を持続可能なかたちで適切に管理する必要性は国際的にも増しています。

)が広がっているなか,木材の利用にあたって伐採の合法性を積極的に担保しようとする国際的な機運の高まりもあり,PNGの森林資源を持続可能なかたちで適切に管理する必要性は国際的にも増しています。

そのためには,森林資源の現況がどうなっているのか,このままのペースで森林を伐っても将来的に枯渇することはないのか,森林の伐採は定められたルールに従って正しく行われているのか,といったことをモニタリングする必要があります。この国の広大な森林資源と,その伐採をいかに効率的にモニタリング・評価するかは,PNG森林公社にとって大きな挑戦の一つになっています。

現在実施しているプロジェクトは,過去の日本のODAプロジェクトで開発した森林資源情報管理システム(PNG-FRIMS)を更に強化するとともに,これをPNG森林公社の職員が活用していくためのサポートを行っています。

PNG-FRIMSの活用に関する議論

PNG-FRIMSの活用に関する議論 GPS/GISトレーニングの実施状況

GPS/GISトレーニングの実施状況

具体的には,衛星画像を活用した全国規模の森林資源の現況把握,GPS/GIS(注)やドローンを用いた現場モニタリング業務の改善,これらの技術を応用した気候変動対策やPNG森林公社の政策への反映の検討を行っています。

先行プロジェクトから比較的長い期間にわたってPNG森林公社に関わってきた経緯もあり,システム開発や機材の調達とその使用のためのトレーニング等を行うだけでなく,日本はPNG森林公社と一緒になって同国の政策課題に取り組んでいます。

現在,PNG森林公社ではこれらの成果を基盤とした更なる今後の展開を検討しているところです。当プロジェクトの成果が将来にわたって森林資源管理に貢献できるものとなるよう,引き続き支援を行ってまいります。

(注)GPS(全地球測位システム),GIS(地理情報システム)

伐採現場の施業方法について

伐採現場の施業方法について

議論するJICA専門家とカウンターパート

ドローンの飛行経路を検討する

ドローンの飛行経路を検討する

森林公社職員 ドローンを操作する森林公社職員

ドローンを操作する森林公社職員

自然災害に強い国造りをハイチでも

原稿執筆:在ハイチ日本国大使館 井上 泰成 三等書記官

日本から遠く離れたカリブ諸国の中心にあり,西半球の最貧国といわれているハイチ共和国には,実は日本と共通する長年の課題があります。それは,自然災害の猛威です。

2010年1月にはマグニチュード7.0にも及ぶハイチ地震が発生,死者は約31万人,負傷者約31万人(2011年1月ハイチ政府発表),更にその後のコレラ感染の拡大等により,国内全土に甚大な被害をもたらしました。

2016年10月のハリケーン「マシュー」は南部を中心に300人以上の死者や建物の倒壊を引き起こしました。また,2018年10月に北部で発生した地震は日本でも報道され,記憶に新しいところかと思います。

こうした自然災害はハイチの経済発展の阻害要因になっていることから,国際社会は行政・市民レベルでの震災に対する強靱性を向上するため,人的・物的・資金的支援を継続して行ってきました。その中で,日本は地震や津波といった両国に共通する自然災害の経験や知見を活かした無償資金協力を行っています。

例えば自然災害のリスクが特に高い北県・北東県では国連開発計画(UNDP)と連携して防災・災害対応能力の強化のために,県の防災・災害管理システムの運用強化や災害時の緊急オペレーションセンターの技術・運用能力強化に取り組んでいます。

防災マップを確認する様子

防災マップを確認する様子 日本の支援により整備された

日本の支援により整備された

緊急オペレーションセンターのゲート

また,国連児童基金(UNICEF)とも連携して,児童死亡率の低減と保健・衛生環境の改善を目指した定期予防接種強化プログラムの実施や,コレラ感染拡大防止のため,住民への啓発活動を中央県で行っています。

幼児の予防接種のために

幼児の予防接種のために

病院を訪れる住民市民 コレラ感染拡大防止のため,

コレラ感染拡大防止のため,

住民への聞き取り調査をする様子

災害対策の活動だけでなく,JICAを通じて日本基準の耐震設計を採用した小中学校や病院,橋の建築等,ハイチ国民により身近な取組も行っています。

耐震設計の南東県ジャクメル病院

耐震設計の南東県ジャクメル病院 中央県で建設中の耐震設計の小中学校

中央県で建設中の耐震設計の小中学校

こうした日本の取組はハイチ政府だけでなく,諸外国からも評価されており,ハイチの自然災害への対処能力を長期的に強化するものとして期待されています。ハイチの持続的な経済発展のためにも,自然災害に対して強靱な国造りのための支援を,今後も行っていきます。

最近の開発協力関連トピック

- (1)来年の東京オリパラを控え,日本はスポーツ分野の支援にも力を入れています。コスタリカに供与された最新のボクシング・リングでは,代表選手たちがオリンピックを目指して熱戦を繰り広げています。

「コスタリカ選手が日本のリングでオリンピックを目指す」

「Costa Rican Boxers Fight on a Japanese Ring」 - (2)【ODAちょっといい話】「日本式医療の挑戦 病院まるごと輸出」

ODAの現場のエピソードをお届けする「ODAちょっといい話」。今月は,カンボジアに「まるごと」輸出された日本式病院についてお話しします。 - (3)【各国の言葉が伝える!開発協力】

現地の人々に日本の開発協力を知ってもらうため,フィリピン(英語)(PDF) ,ギニア(フランス語)(PDF)

,ギニア(フランス語)(PDF) ,ジンバブエ(英語)(PDF)

,ジンバブエ(英語)(PDF) でパンフレットができました。ウズベキスタン

でパンフレットができました。ウズベキスタン の現地プレスによる開発協力現場取材が行われ,実施報告が公開されました。

の現地プレスによる開発協力現場取材が行われ,実施報告が公開されました。