ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第373号

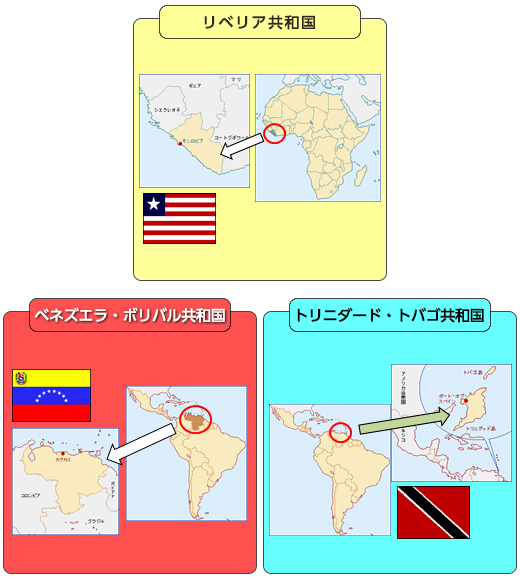

ODAメールマガジン第373号は,リベリア共和国からシリーズ「質の高いインフラ支援」第9弾として「元プロサッカー選手が率いる国への,主要道路改修を通じた内戦からの復興支援」を,ベネズエラ・ボリバル共和国から「まさかの時の友こそ真の友。ベネズエラにおける日本の医療支援の取組」を,また,トリニダード・トバゴ共和国から「脆弱性への挑戦。トリニダード・トバゴにおける開発協力 DACリスト卒業国への支援」をお届けします。なお,肩書は全て当時のものです。

元プロサッカー選手が率いる国への,主要道路改修を通じた内戦からの復興支援

原稿執筆:在ガーナ日本国大使館 山下 裕貴 一等書記官

当館が管轄するリベリアは西アフリカに位置する人口約450万人の小さな国です。19世紀初頭からアメリカの移住地として発展し,1847年にアフリカ最初の共和国として独立しました。1989年と2003年に起きた2度にわたる内戦や,2014年から2016年にかけてのエボラ熱の大流行というつらい歴史を,ノーベル平和賞も受賞したサーリーフ前大統領のリーダーシップの下に乗り越えてきました。2018年1月には,民主的な選挙の結果,元プロサッカー選手で,アフリカ初のバロンドール(ヨーロッパ最優秀選手賞)・FIFA年間最優秀選手賞を授賞したジョージ・ウェア大統領が就任し,リベリアは新たな歩みを踏み出したところです。

【首都モンロビア位置図(事業実施箇所)】

【首都モンロビア位置図(事業実施箇所)】

日本としても,内戦やエボラ危機からの復興を目指すリベリアが平和を維持し,国民が人間らしい生活を送ることができるように,内戦で破壊されたインフラの復旧や,人材育成による保健行政サービスの改善,食糧支援や農業技術指導といった様々な分野への協力を行っています。

なかでも,2度の内戦により,首都モンロビア周辺の道路が破壊されたことや地方から首都に多くの国民が流入したことにより,首都周辺の道路はひどく渋滞しています。この渋滞が国民生活や経済が復興するための支障となっているとして,リベリア政府から日本に対して道路復旧支援の要請がなされました。

これを受け,日本はリベリアへの支援の一環として,首都モンロビアから東に延びる国内主要道路である「ソマリアドライブ」を復旧する事業「ソマリアドライブ復旧計画」を2014年から実施しています。

この事業は,全長13.2キロメートルのソマリアドライブ道路を2車線から4車線へ拡幅するとともに,雨季の雨量に対応した排水施設の設置,中央分離帯や歩道を建設するというものです。

また,区間中の2か所の橋梁について,老朽化及び内戦によるダメージが大きい橋の架け替えと修復工事,道路標識や規制標識,横断歩道の設置など,安全施設整備も行うことで人々がより利用しやすい道路を建設しています。

【道路及び橋梁の施工状況】

【道路及び橋梁の施工状況】

本事業は,ただ道路を復旧するだけではなく,日本企業の施工技術をリベリア企業へ継承することや,地元住民の雇用の場の創出といった意味でもリベリアに貢献しており,同国内で高く評価されています。これまでに,260名の現地雇用を生み,技術移転の結果,日本企業の現場責任者が自信をもって作業の一部を任される「日本品質」のリベリア人作業員も少しずつですが出てきました。

【リベリア人作業員の作業状況】

【リベリア人作業員の作業状況】

エボラ熱発生の影響により,工事開始直後の2014年8月から2015年6月の期間は工事が中断していましたが,工事を実施している日本企業の努力により,予定していた2018年度中の工事完了が見込まれており,まもなく大々的に竣工式が開催される予定です。

さらに,リベリア政府からの要請を受け,老朽化したソマリアドライブの既存2車線を改修する事業「ソマリアドライブ復旧計画(フェーズ2)」の実施も決まっており,引き続き,日本によるリベリアへのインフラ分野への支援が行われます。

まさかの時の友こそ真の友。ベネズエラにおける日本の医療支援の取組

原稿執筆:在ベネズエラ日本国大使館 笹山 雅史 二等書記官

今年は,日・ベネズエラ外交関係80周年,日本人移民90周年の記念すべき年です。

南米・ベネズエラは,石油,天然ガスなど,世界有数の地下資源を有し,かつては,南米を代表する経済大国の一つといわれ,多くの日本企業も事業を展開してきました。しかし多くを輸入に依存する同国では,近年の経済状況の悪化がもたらした高いインフレ率や外貨不足などにより,物不足や価格高騰が深刻化しており,国民も厳しい生活を余儀なくされています。医療面においても例外ではなく,病院に行っても医療機器が故障したまま放置されている,処方箋を必要とする薬が入手できないなどの事例が見受けられます。

こうした状況に鑑み,当館では,「草の根・人間の安全保障無償資金協力」において,医療機材を中心に供与を行っており,民生分野への支援を強化しています。なかでも2012年に決定した肝臓移植基金への超音波診断機等の供与は,当地において,日本の支援を効果的に実施した事例です。

この基金は,国内で唯一の肝臓移植を担う機関であり,移植前の超音波診断も行っています。これまでに,日本から供与された機材を利用し,約2,500名が診断を受けることができました。

肝臓移植が行われた子ども達の写真

肝臓移植が行われた子ども達の写真 肝臓移植基金の診療室で

肝臓移植基金の診療室で

日本から供与された超音波診断機で

検査を受ける少女

基金は,すべての診断及び検査を無料で行っており,低所得者の医療環境改善にも貢献しています。さらに,この基金には,米国コロンビア大学付属病院で勤務している日本人医師も協力しており,当地で活躍する日本人の活動を後押しすることで,ソフト面,ハード面の両面から日本の存在感を高めることができたと考えています。

こうした取組もあり,この基金の関係者は極めて親日的であり,診察を受けていた患者に対して,日本から医療機材の供与を受けたことを現地医師が患者に説明するなど,この基金自ら,日本の貢献をPRしてくれています。

厳しい経済社会情勢により,ベネズエラに駐在する日本企業も少なくなり,両国関係が希薄になりがちですが,「まさかの時の友こそ真の友」との言葉のとおり,厳しい時期に日本の支援があったと思われるように,今後も地域住民に届く民生支援を継続できればと考えています。

脆弱性への挑戦。トリニダード・トバゴにおける開発協力 DACリスト卒業国への支援

原稿執筆:在トリニダード・トバゴ日本国大使館 小林 真一郎 二等書記官

島嶼国ゆえの脆弱性への支援

当館が管轄するカリブ地域の9か国(1 アンティグア・バーブーダ,2 ガイアナ,3 スリナム,4 グレナダ,5 セントルシア,6 セントビンセント,7 ドミニカ国,8 トリニダード・トバゴ,9 セントクリストファー・ネーヴィス)はいずれも,小島嶼(しょ)国開発途上国(SIDS)に分類され,特有の脆弱性を有しています。

これらの小さな島国は人口・経済規模が小さく,観光業,水産業,農業など外的要因に影響されやすい産業が基盤となっています。特にカリブ地域は,ハリケーンや集中豪雨などの自然災害が頻発する地域であり,近年の気候変動によって最も影響を受けやすい,脆弱な地域の一つであると考えられています。

そのため,2014年7月にトリニダード・トバゴで開催された初の日・カリコム首脳会合(注1)において,安倍総理は,この地域に対して,「小島嶼国特有の脆弱性克服を含む持続的発展に向けた協力」を実施することを表明しました。

(注1)日本の他にカリブ共同体の14か国が出席

日・カリコム首脳会合の様子(2014年7月)

日・カリコム首脳会合の様子(2014年7月)

【写真提供:内閣広報室】

2017年9月,ハリケーン・イルマ及びハリケーン・マリアによってカリブ地域では甚大な被害が発生しました。カリブ地域の国の1つであり,当館が管轄するドミニカ国では,その被害額は国内総生産(GDP)の2倍を超え,同国における家屋の6割が全壊もしくは半壊し,政府機関も深刻な打撃を受けたことで行政サービスが提供できなくなるなど,「一度のハリケーンにより国全体が壊滅的な被害を受ける」という,小島嶼国の脆弱性が改めて浮き彫りとなる事態が発生しています。

このため,日本政府は,カリブ地域に対して緊急援助物資の供与に加え,災害の防止や災害への対応に有用な防災関連機材の供与を行うなど,脆弱性の克服を含む持続的発展に向けて,さまざまな協力を実施しています。

ハリケーン・マリアの被害を受けたドミニカ国への

ハリケーン・マリアの被害を受けたドミニカ国への

緊急援助物資供与の様子(2017年9月)

DACリスト卒業国支援の特徴

当館が管轄する9か国のうち,トリニダード・トバゴとセントクリストファー・ネーヴィスは,1人当たり国民所得が比較的高いことから,OECD開発援助委員会(DAC)が策定する援助対象国リストから外れた,いわゆる「DACリスト卒業国」となっています。

日本政府は,これら2つの島国に対しても,脆弱性の克服に向けた支援を防災,環境,水産等の分野で実施しています。

このような,所得水準と異なる観点からの支援は,小島嶼国の経済・社会基盤が脆弱であることを十分に考慮した画期的な方針であるとして,DACリスト卒業国だけでなく,多くのカリブ諸国から高い評価を得ています。

日本による技術協力の様子(卒業国支援の事例1)

日本による技術協力の様子(卒業国支援の事例1)

トリニダード・トバゴ及びセントクリストファー・ネーヴィスの政府職員が,

廃棄物処理方法に関する日本での研修に参加しました

【写真提供:JICAセントルシア事務所】

日本の支援による災害救命艇の供与(卒業国支援の事例2)

日本の支援による災害救命艇の供与(卒業国支援の事例2)

トリニダード・トバゴにおいて,

豪雨災害時に孤立する遠隔地からケガ人を運搬するために供与されました

日本の支援による落石防護壁の整備(卒業国支援の事例3)

日本の支援による落石防護壁の整備(卒業国支援の事例3)

セントクリストファー・ネーヴィスにおいて,

ハリケーン等による崖地崩落対策として整備されました

最近の開発協力関連トピック

- (1)ODA出前講座をご存じですか?国際協力局では,国際協力についてお話しするため,第一線で働く職員を皆さまのもとへ派遣しています!全国の大学・高校・中学をはじめ,自治体,NGO団体などで開催しています。

- (2)ODAちょっといい話「ゴミのない清潔なドミニカ共和国を目指して」(在ドミニカ共和国大使館より)廃棄物が増加しているドミニカ共和国において,ゴミのない清潔な環境を目指すべく日本が実施した支援についてのお話です。

- (3)第8回太平洋・島サミット(PALM8)開催まであと10日を切りました!(5月18,19日福島県いわき市にて開催)。太平洋・島サミットは,太平洋島嶼(しょ)国が直面する様々な問題について首脳レベルで率直に意見交換を行い,地域の安定と繁栄に貢献するとともに,日本と太平洋島嶼国のパートナーシップを強化することを目的として,1997年から3年に一度開催されている首脳会議であり,これまで7回開催されています。