ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第357号

ODAメールマガジン第357号は,カンボジア王国からシリーズ「質の高いインフラ支援」第5弾として「南部経済回廊における我が国の連結性の強化にむけた取組」を,東南アジア諸国連合(ASEAN)日本政府代表部からシリーズ「周年記念と開発協力」第8弾として「ASEAN50周年と我が国の協力(日ASEAN統合基金(JAIF)による防災協力を例に)」を,世界エイズ・結核・マラリア対策基金(グローバルファンド)からシリーズ「国際機関と開発協力」第10弾として「グローバルファンドを通じた日本の貢献 大メコン圏からマラリアをなくすために」を,また,国際協力局開発協力総括課から「世界で実践中!笑顔の種まきを 草の根・人間の安全保障無償資金協力」をお届けします。

なお,肩書は全て当時のものです。

南部経済回廊における我が国の連結性の強化にむけた取組

原稿執筆:在カンボジア日本国大使館 千葉 泰三 二等書記官

カンボジアはインドシナ半島のほぼ中央に位置しており,国土の中央をメコン河が流れています。

カンボジアのインフラは1970年から約20年間続いた内戦によって荒廃し,隣国のタイやベトナムに比べ大きく遅れており,道路を中心に港湾や鉄道などのインフラ開発がアジア開発銀行などの国際機関や各国の支援を受けながら続いている状況です。

近年,約7%の高い経済成長を続けており,国内インフラの整備は,今後の経済成長を支えるためにも重要な課題となっています。

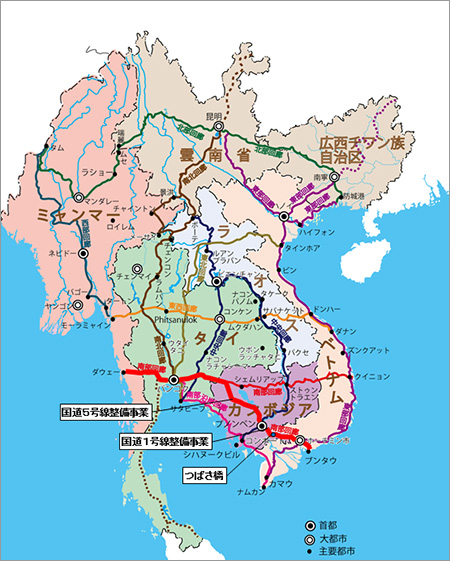

南部経済回廊は,ベトナムからカンボジアとタイを経由してミャンマーへと抜ける,インドシナ半島のホーチミン,プノンペン,バンコクなどの主要都市を経由した回廊となっており,カンボジアにとって輸出入国第2位と第3位であるタイとベトナムを自国と結ぶ重要な回廊となっています。

南部経済回廊

南部経済回廊

我が国は,本年最終区間の改良工事が完了した国道1号線,2015年に開通したつばさ橋,本年から改良工事が開始された国道5号線など陸路の整備に加え,カンボジア唯一の深海港であるシハヌークビル港においても,多目的ターミナル整備や新コンテナターミナル整備の支援を行っているところです。

改良後の国道1号線

改良後の国道1号線 損傷の進む国道5号線

損傷の進む国道5号線

今後,我が国は,更なる連結性強化を図るため,道路や港湾などのハードインフラの整備だけでなく,ソフトインフラの整備支援を通じ,カンボジアの更なる発展を引き続き支援してまいります。

つばさ橋 全景

つばさ橋 全景 シハヌークビル港 全景

シハヌークビル港 全景

グローバルファンドを通じた日本の貢献 大メコン圏からマラリアをなくすために

原稿執筆:世界エイズ・結核・マラリア対策基金(グローバルファンド)

髙山 眞木子 ドナーリレーションズ担当官

世界エイズ・結核・マラリア対策基金(グローバルファンド)は,世界の三大感染症といわれるエイズ・結核・マラリアの流行を終息させるために2002年に設立された21世紀型官民パートナーシップです。政府,財団,民間企業などからこれまでに約400億ドルを集め,100か国以上の開発途上国が行う三疾病の予防,治療,保健システムの強化を支援しています。

エイズ・結核・マラリアの予防,治療,保健システムの強化を

エイズ・結核・マラリアの予防,治療,保健システムの強化を

100か国以上で支援しているグローバルファンド

【写真提供:グローバルファンド/John Rae氏】

2000年のG8九州沖縄サミットで,議長国の日本が感染症対策をサミットの主要議題として初めて取り上げたことが,グローバルファンド設立の発端となりました。日本は,今日までに約28.4億ドルの資金をグローバルファンドに拠出する主要ドナー国です。グローバルファンドの最高意思決定機関である理事会のメンバーとして,戦略策定や事務局の運営に積極的に関与しています。

2017年5月ルワンダで開催されたグローバルファンド理事会

2017年5月ルワンダで開催されたグローバルファンド理事会

【写真提供:グローバルファンド/Jacques Nkinzingabo氏】

グローバルファンドは,3年に一度,三大感染症対策に必要な資金額を算定し世界から資金調達をしています。ドナーが資金拠出を表明する「増資会合」とその半年ほど前に開かれる「増資準備会合」から成りたっています。第5次増資準備会合は,日本政府の主催で2015年12月東京で開催され,グローバルファンドの増資関連会合がアジアで開催されたのは初めてのことでした。

2015年12月日本政府の主催で東京で開催された

2015年12月日本政府の主催で東京で開催された

グローバルファンドの第5次増資関連会合で冒頭挨拶を行う岸田外務大臣(当時)

【写真提供:グローバルファンド/Yuki Kato氏】

三大感染症の中でも,マラリア対策におけるグローバルファンドの役割は大きく,中低所得国のマラリア対策に対する国際支援の5割を占めています。これまで7億9,500万張の殺虫剤処理蚊帳が配布され,マラリアの危険に最もさらされている子供たちや妊婦をマラリアから守れるようになりました。2015年の世界のマラリア死亡者数は2000年当時に比べると48%も減っています。

グローバルファンドは,大メコン圏でマラリア対策に

グローバルファンドは,大メコン圏でマラリア対策に

取り組む約2万人のボランティアを支援

【写真提供:グローバルファンド/John Rae氏】

この15年間で,世界におけるマラリア流行は終息に向けて大きく進捗が見られますが,現在,最も大きな脅威となっているのが,アジアの大メコン圏(タイ・カンボジア・ミャンマー・ベトナム・ラオス・中国の一部)における薬剤耐性マラリアです。

現時点で最も有効な抗マラリア薬の中心成分であるアルテミシニンに耐性があるマラリア原虫は,大メコン圏6か国で検出されています。この薬剤耐性マラリアが,マラリアの負担が最も大きいサハラ以南アフリカの国々に広がると,これまでの成果が台無しとなり,膨大な数の人命が失われ,巨額の経済的損失を被ることになります。

そこで,グローバルファンドは2013年に大メコン圏の薬剤耐性マラリアに対応するため,包括的地域支援を始めました。カンボジア,ラオス,ミャンマー,タイ,ベトナムで,殺虫剤処理蚊帳や専門施設でなくてもできる迅速診断検査キット,良質な薬剤などの調達と配布を支援し,マラリアによる死亡の大幅な減少につなげています。

カンボジアのバスサム村のマラリアボランティア。

カンボジアのバスサム村のマラリアボランティア。

殺虫剤処理蚊帳を配布しながらマラリア教育を行う

【写真提供:グローバルファンド/John Rae氏】 無料配布された殺虫剤処理蚊帳の下に座る

無料配布された殺虫剤処理蚊帳の下に座る

カンボジアとタイの国境近くに住む親子

【写真提供:グローバルファンド/John Rae氏】

来年2018年には,包括的大メコン圏地域支援の第二フェーズが始動します。

3年間で総額2億4200万米ドルを超える資金を投入する予定です。グローバルファンドの地域支援としては最大規模の金額で,特定の地域におけるマラリアの撲滅を明確な目標に掲げた最初の支援でもあります。保健ボランティア訓練やマラリアの発生状況を調査・集計するシステムの整備を支援することで,症例管理を強化します。

ミャンマーのモー・ギー村。簡易診断キットで

ミャンマーのモー・ギー村。簡易診断キットで

マラリア検査を行う赤十字のボランティア

【写真提供:グローバルファンド/John Rae氏】 ラオスの森林で働く労働者は,

ラオスの森林で働く労働者は,

マラリアの感染リスクが最も高いため

マラリア検査を受けている

【写真提供:グローバルファンド/John Rae氏】

大メコン圏では,多くの人が保健所から何十キロも離れた農村部で暮らしています。また,経済的な機会を求めて国内を移動し,さらに国境を越えることもあります。

少数民族など差別に直面している人々は,公的な保健システムによる治療を受けようとしないかもしれません。こうしたことすべてがマラリアを撲滅するための症例追跡の大きな妨げとなっています。

包括的大地域支援は,村落マラリアワーカーと移動マラリアワーカーのネットワークの訓練を支援します。こうした人たちは,コミュニティの一員であることが多く,予防活動に取り組み,検査や治療を行えるだけの知識と資源を備えています。こうしたワーカーが政府に症例を報告すれば,保健医療の専門家がかけつけて治療にあたり,流行の拡大を食い止めることができるようになっています。

人口1,000人の村人が熱を出すと,この村のマラリアワーカーに診てもらう。

人口1,000人の村人が熱を出すと,この村のマラリアワーカーに診てもらう。

村内で昨年発生したマラリア症例はわずか2件

【写真提供:グローバルファンド/Quinn Ryan Mattingly氏】

グローバルファンドは三大感染症対策を通じて,開発途上国の人々の健康を支えるコミュニティを含む保健のシステムを強靭で持続可能なものにしていきたいと考えています。これは,日本が推進するユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)と軌を一にしており,グローバルファンドはUHCの達成に貢献しています。

【グローバルファンド公式YOUTUBE】

ASEAN50周年と我が国の協力(日ASEAN統合基金(JAIF)による防災協力を例に)

原稿執筆:東南アジア諸国連合(ASEAN)日本政府代表部 鴨川 央 一等書記官

8月8日,ASEAN(東南アジア諸国連合)は設立50周年を迎えました。

11日には,ジャカルタのASEAN事務局において,記念式典も開催されました。実は,そのASEAN事務局では,ASEAN各国の人々に混じって日本人も活躍しています。

「日ASEAN統合基金(Japan-ASEAN Integration Fund:JAIF)」の運営を支援する「JAIF管理チーム(JAIF Management Team:JMT)」のスタッフです。JAIFとはASEANの統合支援と日ASEAN関係の促進を目的とした基金で,2006年に日本の拠出によりASEAN事務局に設置されました。日本とASEANの協議の下,経済,科学技術,文化,人権,農業,テロ対策等の多様な分野において,プロジェクトを実施しています。

JMTは,そのJAIFの資金管理や円滑な案件の形成・実施を支援する組織です。日本とASEAN(現在はインドネシア,ミャンマー,フィリピン)からのスタッフで構成され,ASEAN日本政府代表部,ASEAN事務局,ASEAN各国の政府機関等の間で調整の任を一手に引き受けています。まさに日・ASEANの強力なチームワークを象徴する存在です。

ASEAN50周年式典

ASEAN50周年式典

(ジョコ・インドネシア大統領や

ミンASEAN事務総長も出席) JMTのメンバー。各国の民族衣装に身を包んで

JMTのメンバー。各国の民族衣装に身を包んで

日本とASEAN各国は共に自然災害が多い国です。JAIFの下でも,防災は一つの協力の柱です。

2011年,ASEANが一体となって災害対応を行うため,「ASEAN防災人道支援調整センター(ASEAN Coordination Centre for Humanitarian Assistance on disaster management(AHA Centre))」が立ち上げられました。我が国は,JAIFを活用して,AHAセンターの設立当初から,域内の災害状況をモニタリングするICTシステムの構築や,緊急援助物資を備蓄して被災地に支援を行うシステム(Disaster Emergency Logistics System for ASEAN(DELSA))の構築等を支援してきました。

設立以来,AHAセンターは,15以上の大規模災害に対応していますが,その全てにおいてDELSAやICTシステムが活用されています。昨年5周年を迎えた際,ファイサルAHAセンター初代所長は,「設立時は,自分ともう一人のスタッフ,そして日本人専門家の3名だけであった。センターの重要な活動はすべて日本の支援に支えられている。日本の支援がなければ,ここまで来られなかった」と折に触れて述べていました。

AHAセンター内の災害対応管理センター

AHAセンター内の災害対応管理センター マレーシアにある備蓄倉庫から搬出される

マレーシアにある備蓄倉庫から搬出される

緊急援助物資

最近では,AHAセンターと日本の国際緊急援助隊との間で,相互の訓練への参加や情報交換等の連携も進めています。将来的には,日本とASEANがパートナーとしてより緊密に域内の災害に対応していく姿が見られるものと期待しています。

ミャンマーでの台風被害対応

ミャンマーでの台風被害対応

【写真提供:AHAセンター】 マレーシアでの洪水対応

マレーシアでの洪水対応

【写真提供:AHAセンター】

JAIFでは,ASEAN各国の防災庁幹部候補生の訓練コース(ACEプラグラム)も実施。

JAIFでは,ASEAN各国の防災庁幹部候補生の訓練コース(ACEプラグラム)も実施。

AHAセンターにて,JICA,JMT,ASEANを文字って「ACE」のポーズ。

(注)外務省公式YOUTUBEの動画「ASEANの50年と日本」 も御覧下さい。

も御覧下さい。

世界で実践中!笑顔の種まきを 草の根・人間の安全保障無償資金協力

原稿執筆:国際協力局開発協力総括課

グローバルフェスタJAPAN2017 では,開催期間中(9月30日(土曜日)・10月1日(日曜日)の2日間。入場料無料。小雨決行)東京のお台場センタープロムナードにおいて,外務省企画写真展を開催し,その中で草の根・人間の安全保障無償資金協力(以下「草の根無償」という)の写真展示コーナーを設ける予定です。普段私たちが見ることのない開発途上国の人たちの生活に根ざした,まさに「草の根」の支援。支援先でたくさんの笑顔の種まきをしている,そんな写真に出会える写真展になっています。

では,開催期間中(9月30日(土曜日)・10月1日(日曜日)の2日間。入場料無料。小雨決行)東京のお台場センタープロムナードにおいて,外務省企画写真展を開催し,その中で草の根・人間の安全保障無償資金協力(以下「草の根無償」という)の写真展示コーナーを設ける予定です。普段私たちが見ることのない開発途上国の人たちの生活に根ざした,まさに「草の根」の支援。支援先でたくさんの笑顔の種まきをしている,そんな写真に出会える写真展になっています。

また,草の根無償では,日本で使用していた中古の消防車や救急車,ゴミ収集車を支援先に供与し役立ててもらう「リサイクル無償」も各地で展開しています。支援先でどのように日本のモノが活用されているか,分かりやすい写真を展示しますので,ぜひ遊びに来てください!「ネコの手も借りて」準備しています。

初日(9月30日(土曜日)14時30分~15時15分)には座談会も開催予定です。

草の根無償について,「こんなことを聞いてみたい!」という質問があれば,9月20日(水曜日)17時までにぜひお寄せください!質問受け付けアドレスはkusanone@mofa.go.jpです。

クイズ(正解者には素敵なプレゼントあり)もあります。

写真展,座談会の両方に来られると,草の根無償の知識が深まること間違いなしです!

皆さまのお越しを「借りてきたネコ」と一緒に,お待ちしています!

この建物は何だと思いますか?

この建物は何だと思いますか?

草の根無償資金協力前のエルサルバドルの小学校です。

草の根無償資金協力でどう変わったか,その様子を展示します。

何か困っていますね…。

何か困っていますね…。

草の根無償支援前のコンゴ民主共和国の村の様子です。

草の根無償の支援で井戸を建設した様子を展示します。

ぜひ見に来てくださいね!