ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第344号

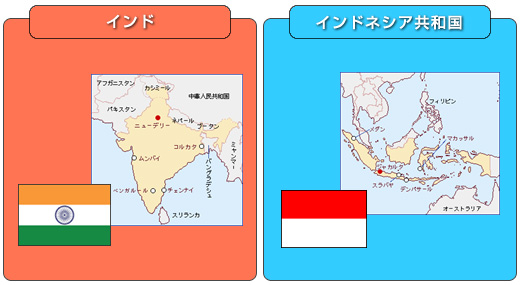

ODAメールマガジン第344号は,シリーズ「『目に見える形』で感謝されている日本の援助」第4弾としてインドから「今なお息づく日本の支援 アグラのハンセン病研究センター」と,シリーズ「世界を変える日本の技術」第5弾としてインドネシア共和国から「都市問題の解決に挑む日本の推進工法」をお届けします。

今なお息づく日本の支援 アグラのハンセン病研究センター

原稿執筆:在インド日本国大使館 綾 賢治 一等書記官

インドの観光地,と言われたらタージ・マハル(ウッタル・プラデシュ州,アグラ)と答える方は大変多いのではないでしょうか。

タージ・マハルの駐車場からタージ・マハルの入り口にたどりつくまでの道の途中,5分も歩かない内に,右手側に大きな門が見えます。多くの観光客はそのまま通り過ぎてしまうのですが,ここには,50年以上も前の日本の支援が今なお息づいています。

タージ・マハルへの道の途中,右手に見えるJALMAセンター入口。

タージ・マハルへの道の途中,右手に見えるJALMAセンター入口。

アジア救らいセンター(National JALMA Institute for Leprosy and Other Mycobacteria Diseases:通称「JALMAセンター」)。同センターは,1963年のインド政府と日本の(財)アジア救らい協会(Japan Leprosy Mission for Asia JALMA)の合意に基づき,ハンセン病の基礎研究,医療活動を目的として,1967年に設置されました。

1960年代のインドにおいては,ハンセン病患者やその家族に接することはタブーとされていたそうです。このような中,ハンセン病の国立療養所の所長に就くなど,日本国内でハンセン病の治療に尽力してきた宮崎松記博士がインドでハンセン病の実態調査を行い,インド政府に報告書を提出します。

こうした活動を背景に,ハンセン病の専門病院を建設しようという動きが活発となり,同センターの設置に至りました。この建設資金の多くは日本国内からの募金によりまかなわれたそうです。

その後,宮崎博士は,1972年にニューデリー近郊にて飛行機事故で亡くなるまで,同センターの初代所長として患者や家族の中に入っていって献身的な活動を続けました。その後,2代目所長として西占貢博士が着任し,1985年にニューデリーで亡くなるまで,インドのハンセン病の研究,治療のために力を注ぎました。

所長室に掲げられた初代所長の宮崎博士(左),

所長室に掲げられた初代所長の宮崎博士(左),

2代目所長の西占博士(右)の写真。

このセンターには,日本のODAにより,最新の電子顕微鏡などの研究機材や医療機器などが供与されるとともに,ハンセン病の治療や研究,社会復帰,教育などのために7名の専門家が派遣されました。JALMAセンターは,現在,インド政府(保健家族福祉省)の下で運営されています。

西占博士の名前がついた西占図書館。

西占博士の名前がついた西占図書館。

医学専門書を中心にそろえ,

インド全国から研究者が訪れる。 図書館内部。 文献,論文の

図書館内部。 文献,論文の

電子アーカイブ化も進んでいる。

JALMAセンターのグプタ所長は,今はもう初代所長宮崎博士を直接知る人は残念ながらいないけれども,ここで働く全ての人が宮崎博士や西占博士が道筋をつけてくれたことに対する感謝を常に忘れない,と語ります。

外来病棟,

外来病棟,

研究棟が全て建物でつながっている。 外来病棟の待合所。 一日200名~300名

外来病棟の待合所。 一日200名~300名

の外来患者を受け入れている。

リハビリテーション室。 シンプルでありつつ,

リハビリテーション室。 シンプルでありつつ,

必要な器具が一通りそろう。 研究棟入口。

研究棟入口。

ハンセン病の他に,結核,HIVも研究。

きれいに整備されている宮崎博士,

きれいに整備されている宮崎博士,

西占博士ご夫妻のお墓。

両博士に対する感謝の気持ちが感じられる。 宮崎博士のお墓にグプタ所長と参拝。

宮崎博士のお墓にグプタ所長と参拝。

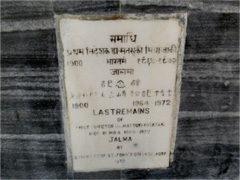

日本語で宮崎博士の

日本語で宮崎博士の

お名前が彫り込まれた墓標。 西占博士ご夫妻のお墓を参拝。

西占博士ご夫妻のお墓を参拝。

西占博士の墓標。

西占博士の墓標。

施設の研究者は,日本の一番のインドへの貢献はJALMAセンターだ,と語ります。

この施設には,先人たちの支援が息づいており,多くのインドの人の心を今なお動かしています。タージ・マハルに観光の際は,是非,JALMAセンターに立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

都市問題の解決に挑む日本の推進工法

原稿執筆:JICAインドネシア事務所 村田 広志 企画調査員

インドネシアの首都であり,政治経済の中心であるジャカルタ。

この街で今大きな課題となっているのが,都市インフラの整備です。急速な自動車の普及に道路の整備が追いつかず,道路はいつも渋滞しています。また,下水道の整備はとても遅れており,人口のわずか4%程度しかカバー出来ていません。

ラッシュ時のジャカルタ市内の道路の様子。

ラッシュ時のジャカルタ市内の道路の様子。

このような状況下で,下水道の整備が急がれる訳ですが,道路はただでさえ大渋滞です。そこに交通制限して道路を掘り,管を埋めて元に戻すという作業をするとなると,大きな交通混乱を起こしてしまうこととなり,現実的ではありません。

そこで役立つのが「推進工法」という工事手法です。推進工法とは,地下に管を埋める工事をする際に,地面全部を掘り空けない工法です。動画のように,縦方向の穴を2つ掘り,その間を特殊な機材を使って,もぐらのように掘り進みます。これなら,交通への影響を最小化できますね。

実は,インドネシアにも推進工法はあります。しかし,技術力の低さから,続けて掘れる距離が50メートルから100メートル程度しかありません。これでは,大通りの地下を横断することはできず,道路交通に影響が生じます。しかし,日本の技術が正しく適用されれば,最大で1,000メートルほど,掘り進むことが可能になるのです。

この日本式の推進工法のデモンストレーションを,JICAの中小企業海外展開支援事業により,株式会社イセキ開発工機が実施しました。現地の下水道工事の一部に同社製の機材を導入して工事の指導にあたり,インドネシアの既存技術では不可能であった,目抜き通りの横断を含む約300メートルを掘り進むことに成功しました。

デモ施工で使用された機材。

デモ施工で使用された機材。 デモ施工の発進式の様子。

デモ施工の発進式の様子。

このデモンストレーションにより,日本の推進工法がインドネシアの都市インフラ整備に貢献できる大きな可能性があることが実証されました。また,その有用性はインドネシア政府にも認識され,イセキ開発工機を含む日本の中小企業の共同事業体が,インドネシアの公共事業への参画に成功しています。

今後,我が国の誇るこの技術が,インドネシアをはじめとする東南アジアの都市インフラ整備に貢献することが期待されます。ぜひ,ご注目下さい。