ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第340号

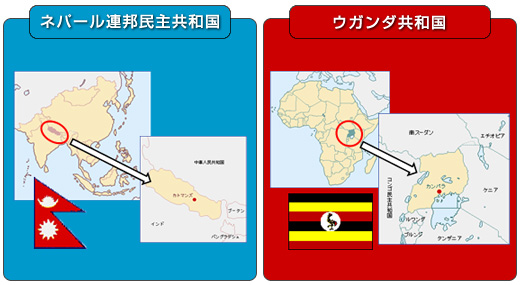

ODAメールマガジン第340号は,シリーズ「周年記念と開発協力」第3弾としてネパール連邦民主共和国から「日・ネパール外交関係樹立60周年」,シリーズ「国際機関と開発協力」第3弾として国際協力局地球規模課題総括課から「国連開発計画(UNDP)を通じた日本の支援:ウガンダでの難民・受け入れコミュニティ支援」,シリーズ「世界を変える日本の技術」第2弾としてウガンダ共和国から「ウガンダ:公衆衛生の改善に向けたサラヤの挑戦」と,国際協力局国際保健政策室から「第10回母子手帳国際会議」をお届けします。

日・ネパール外交関係樹立60周年

原稿執筆:在ネパール日本国大使館 横井 英治 二等書記官

ODAメールマガジンをご愛読のみなさまナマスカール(ネパール語でこんにちは)。

今回は,日・ネパール外交関係樹立60周年についてネパールからお届けします。

皆さんは,ネパールという国がどこにあるかご存じでしょうか?インドと中国に挟まれた小さな内陸国です。しかし,世界最高峰のエベレストや神聖なマチャプチャレ含むヒマラヤ山脈がありますので,多くの登山家にとってあこがれの場所です。また,仏教の開祖・釈迦の生まれたとされるルンビニや多くの世界遺産がありますので,観光シーズンには旅行者で賑わっています。

神々が宿るため登山禁止のマチャプチャレ

神々が宿るため登山禁止のマチャプチャレ お釈迦さまが生まれたルンビニ

お釈迦さまが生まれたルンビニ

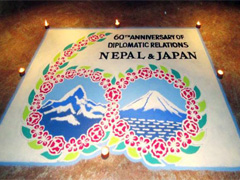

そのような魅力的な国ネパールですが,今から60年前の1956年9月1日に正式に日本と外交関係を樹立しました。当時のネパールは王国でしたので,日本の皇室とも伝統的な友好関係を構築しました。また,同年には,日本チームによるマナスル世界初登頂に成功し,ネパールと日本の友好関係はさらに深くなりました。

砂で描かれた60周年の

砂で描かれた60周年の

ロゴマーク(ヒマラヤと富士山) 当時皇太子殿下(現在の天皇陛下)

当時皇太子殿下(現在の天皇陛下)

が植樹されたヒマラヤスギ

今年,ネパール及び日本の各地で60周年記念のイベントが開催されています。記念日である9月1日にネパール政府が開催した「日本・ネパール外交関係樹立60周年記念式典」には,岸外務副大臣及びダハール首相が出席しました。この式典で,日本から紅富士太鼓の皆さんが首相の前で和太鼓を演奏しました。また,9月24日にはネパール商工会議所がエクスポを開催し,タウンウォークや企業展を実施しました。

ダハール首相の前で和太鼓の演奏

ダハール首相の前で和太鼓の演奏 カトマンズ市のタウンウォーク

カトマンズ市のタウンウォーク

さて,さまざまなイベントを実施した60周年記念事業ですが,忘れてはいけないのが日本の開発協力です。日本・ネパール外交関係樹立60周年記念式典に付随して,8月31日に無償資金協力「主要空港航空安全設備整備計画」と「学校セクター開発計画」の署名式を開催し,ネパールの英字新聞にも大きく取り上げられました。

無償資金協力の署名式

無償資金協力の署名式 英字新聞で大きく取り上げられた

英字新聞で大きく取り上げられた

日本の支援

この60年間,日本の開発協力は,ネパール政府や国民から高く評価されています。日本の開発協力は,1969年,今から47年前に初めて開始されました。これらの開発協力は,貧困削減,生活水準の向上,そして社会経済発展に大きな成果を上げてきました。

例えば農業分野では,ニンジンや大根などの野菜もネパールの市場で取引されており,目に見える形で成果が現れています。今後も日本とネパールの友好の架け橋となるように開発協力を継続してまいります。

日本の支援により生産量が増えた野菜

日本の支援により生産量が増えた野菜 日本の支援により整備された

日本の支援により整備された

コンクリート水路

国連開発計画(UNDP)を通じた日本の支援:ウガンダでの難民・受け入れコミュニティ支援

原稿執筆:国連開発計画(UNDP)ウガンダ事務所 長友 留奈 プログラムマネージメントサポートオフィサー

国連開発計画(UNDP)は,ニューヨークに本部を置く,国連システムの開発ネットワークを主導する開発機関です。現在,約170の国で活動を行っており,貧困の撲滅や不平等の是正などを目的として,グローバル・国内の様々な課題に対して,それぞれの国に合った解決策を得るための支援を行っています。今回は,日本人職員が進めているウガンダでの支援の事例を紹介します。

国連開発計画(UNDP)ウガンダ事務所は,日本の支援によって,ウガンダ北部の生計向上支援事業を実施しています。ウガンダ北部は,2005年まで続いた長年の内戦の影響で,同国の他の地域と比べて開発が遅れています。更には,今年7月より激化した南スーダンの武力衝突を受け,僅か4か月の間に約30万人の難民が流入しています。北西部に位置するアジュマニ県においては,難民が人口の約半数を占めるほどです。

このような状況を受け,UNDPは,難民と受け入れコミュニティが平和的に共存し,自立した生活を送れるよう様々な支援を実施しています。例えば,南スーダン難民とウガンダの若者が一堂に会して,若者自らが地域の課題を特定し,その課題に対する解決策を考案・実施するための支援を行っています。

南スーダン難民とウガンダの若者が

南スーダン難民とウガンダの若者が

地域課題の解決に取り組んでいる様子(1)

(写真提供:UNDP) 南スーダン難民とウガンダの若者が

南スーダン難民とウガンダの若者が

地域課題の解決に取り組んでいる様子(2)

(写真提供:UNDP)

南スーダン難民とウガンダの若者が

南スーダン難民とウガンダの若者が

地域課題の解決に取り組んでいる様子(3)

(写真提供:UNDP)

若者が特定した課題は,教育費の不足,適当な農業用具の不足,若年結婚,飲酒問題と多岐にわたります。若者たちは,創造力を駆使し,異なる国の人々との協同作業を通して,教育費を稼ぐためのビジネスモデルの構築や,新たな農業用具を設計して農作物を生産する等の解決策を考案中です。また,同地域では,UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)とJICAのコメ振興プロジェクトとの連携を通して,稲作農家に対してビジネススキルの研修も提供しています。

南スーダン難民一家 難民の86%が女性と子供

南スーダン難民一家 難民の86%が女性と子供

(写真提供:UNDP) 南スーダン難民の家庭を訪問する筆者

南スーダン難民の家庭を訪問する筆者

(写真提供:UNDP)

難民受け入れコミュニティのニーズ調査に同行する筆者

難民受け入れコミュニティのニーズ調査に同行する筆者

(写真提供:UNDP)

私は,上記のプロジェクトを運営する一方で,ウガンダの地方政府やJICA,他国際機関との連携強化に取り組んでいます。国際機関の国事務所は,国連加盟国が採択したグローバルアジェンダを率先して促進し,実施するという役割を担っているため,ウガンダ政府や市民社会を巻き込みながら,持続可能な開発目標(SDGs)や,世界人道サミットで合意された,人道支援と開発協力を組み合わせた,より効果的で包括的な支援の実施を実現するべく,日々奮闘しています。

南スーダン難民とウガンダの若者

南スーダン難民とウガンダの若者

(写真提供:UNDP)

ウガンダ:公衆衛生の改善に向けたサラヤの挑戦

原稿執筆:在ウガンダ日本国大使館 髙田 健太郎 経済協力調整員

みなさんは「SARAYA」(以下:サラヤ)という企業をご存じでしょうか。

サラヤは,戦後間もない1952年に創業し,液体石けんを日本で初めて開発して手洗い習慣の普及に貢献した企業です。今では,ヤシノミ洗剤など環境にやさしい製品を多数販売し,多くの人に愛されています。そして今,サラヤはウガンダで手洗い習慣の普及と公衆衛生の改善に向けた挑戦を始めています。

サラヤは,2010年に社会貢献活動(CSR)の一環として,ユニセフ(国連児童基金)を通じた「100万人の手洗いプロジェクト」への支援をウガンダで始めました。ウガンダでは,衛生環境が整っていないために,毎年多くの子供たちが下痢や感染症で亡くなっています。そこで,石けんを使った手洗い習慣を根付かせることで公衆衛生を改善し,少しでも多くの子供たちの命を守る活動を支援しています。さらに,現地視察を行うなかで,サラヤの製品によるビジネス展開を行うことで公衆衛生の改善に貢献できるのではないかと考え,JICAの「BOPビジネス連携促進」制度の支援を受けて,2011年にウガンダに現地法人「SARAYA EAST AFRICA」社(以下:サラヤ・ウガンダ)を設立しました。

100万人の手洗いプロジェクト

100万人の手洗いプロジェクト サラヤ・ウガンダ事務所

サラヤ・ウガンダ事務所

サラヤ・ウガンダは,病院向けの消毒液,レストラン向けの台所洗剤や一般消費者向けのハンドソープ,ヘアケア製品などを製造・販売しています。そして,サラヤ・ウガンダはただ製品を販売するだけでなく,同時に「教育」も提供することでサービス向上に努めています。病院やレストランのスタッフに対して効果的な手洗い方法などを指導することで,衛生意識を高めてもらうとともに,継続して同社の製品を使ってもらうことで売上げにつなげるというように,双方にとって恩恵がある取組と言えるでしょう。実際にサラヤ・ウガンダの製品を使っているレストランのオーナーからは,「スタッフに対する衛生教育の重要性は認識しているが,なかなかそこまで手が回らないのが実情。サラヤ・ウガンダがスタッフに対する衛生教育も行ってくれてとても助かっている」といった声が聞かれます。また,新しいスタッフ向けに定期的に指導を行ったり,商品の在庫を切らさないようにすると言った,きめ細やかなアフターケアを実施して他社と差別化を図っていることも人気の秘訣と言えるでしょう。

サラヤ・ウガンダの工場

サラヤ・ウガンダの工場 病院に設置した手指消毒液

病院に設置した手指消毒液

衛生に関する講習

衛生に関する講習

サラヤ・ウガンダはこうした取組みをJICAの中小企業海外展開支援事業を通じて,ウガンダ国内4か所の病院でも実施しており,口コミでの評判もあり,着実に売上げを伸ばしています。

さらに,近隣諸国のケニアやルワンダにもビジネスを拡大しており,今後も東アフリカで広く公衆衛生の改善を目指していく予定です。CSR活動だけでなく,ビジネスを通じて途上国の公衆衛生を改善していくサラヤ・ウガンダの挑戦に,今後もぜひご注目下さい。

第10回母子手帳国際会議

原稿執筆:国際協力局国際保健政策室

11月23日から25日にかけて,「第10回母子手帳国際会議」(大阪大学,国際協力機構(JICA)共催,外務省他後援)が東京にて開催されました。

開会式では,秋篠宮妃殿下がご自身の母子健康手帳を掲げながらスピーチをされた他,安倍晋三総理大臣がお祝いのメッセージを寄せられ,塩崎恭久厚生労働大臣が母子手帳の歴史や意義について述べられました。

第10回母子手帳国際会議での様子

第10回母子手帳国際会議での様子

(写真提供:NPO法人HANDS)

また,外務省の森美樹夫地球規模課題担当審議官は,全ての人が生涯を通じて必要な時に基礎的な保健サービスを負担可能な費用で受けられる「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)」の実現という日本の国際保健政策「平和と健康のための基本方針」の目標達成に当たって,母子手帳は重要な手段であることを述べました。また,このことがG7伊勢志摩サミットの「国際保健のためのG7伊勢志摩ビジョン」及びTICAD VIの「ナイロビ行動計画」を通じて,広く国際的に確認されたことを紹介しました。

会議開催中は,世界38の国と地域から国際機関,保健省,大学,NGO,企業等の母子手帳関係者が約400名集まり,各国の母子手帳の取組,デジタル母子手帳,母子手帳活用の成果等について熱心に議論を重ねました。そして,最終日には「東京宣言」を採択し,2018年にタイにおいて第11回母子手帳国際会議を開催することを決定し,幕を閉じました。

母子手帳活用の成果等について議論中(1)

母子手帳活用の成果等について議論中(1)

(写真提供:NPO法人HANDS) 母子手帳活用の成果等について議論中(2)

母子手帳活用の成果等について議論中(2)

(写真提供:NPO法人HANDS)

戦後の日本では,栄養失調や感染症が横行し,妊産婦死亡率と乳幼児死亡率は高い状況でした。そのような中,1948年に母子健康手帳の原型である「母子手帳」が生まれ,1966年に現在の「母子健康手帳」となって以来,今日まで母子の健康を守り続けています。母親の妊娠期・出産期・産褥期と子どもの新生児期・乳児期・幼児期を通じて,必要な健康情報を提供するとともに,母親の健康と子どもの成長の過程を記録することで,継続的なケアを可能とし,日本の母子の健康を守ってきた母子手帳。この母子手帳が,世界各国で,固有の保健課題,受診可能な医療サービス,母親の識字率,少数民族の言語等を考慮した内容に生まれ変わり,母子の命を守り続けています。

各国の母子手帳を手にとる会議参加者

各国の母子手帳を手にとる会議参加者

(写真提供:NPO法人HANDS) 世界中で活用されている母子手帳

世界中で活用されている母子手帳

(写真提供:NPO法人HANDS)