ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第337号

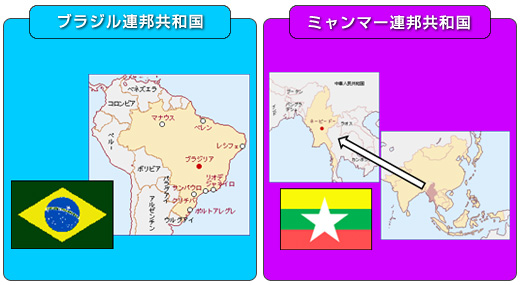

ODAメールマガジン第337号は,新シリーズ「『目に見える形』で感謝されている日本の援助」第1弾としてブラジル連邦共和国から「ブラジル産「ふじリンゴ」を育てた日本人」,ミャンマー連邦共和国から「シャン州北部地域における麻薬撲滅に向けた農村開発プロジェクト」と,シリーズ「TICAD VI」第12弾として第6回アフリカ開発会議事務局から「フランスはTICADに期待する」をお届けします。

ブラジル産「ふじリンゴ」を育てた日本人

原稿執筆:JICAブラジル事務所 飯山 聖基

ブラジルは,気候と土壌に恵まれた広大な国土を有しており,果物がもっとも豊富に採れる国の1つです。例えばヘルシーな果物としてアサイーなどは日本でも有名ですが,他にもクプアスやジャブチカーバといったあまり聞きなじみのないものまで,多くの果物が市民の生活には根付いています。そんな果物大国ブラジルで,日本の「ふじリンゴ」が広く親しまれていることを皆さんご存知でしょうか?

ある1人の日本人の貢献が,ブラジルのリンゴ産業に大きな影響を与えたのです。

ふじリンゴ

ふじリンゴ

1970年代初頭,ブラジルはリンゴの国内消費の90%以上を外国に頼る輸入国でしたが,産業発展や農家育成,外貨節減等のため,ブラジル政府は高品質なリンゴを国内で生産することを決定し,日本政府・JICAに対して技術協力の要請を行いました。そして,日本から派遣された第1号専門家が元長野県果樹試験場長であった後沢憲志氏です。

後沢氏は,ブラジル南部にあるサンタ・カタリーナ州の試験場に着任し,日本人移民によって設立されたコチア産業組合と連携を図りながら,ブラジルに一大リンゴ生産団地をつくる構想をゼロからスタートさせます。

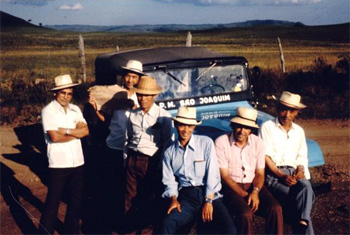

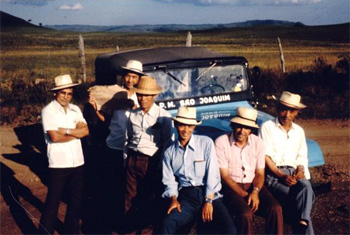

それまではほとんどのリンゴを輸入に頼っていましたので,先ずはリンゴ栽培に適した土地の選定から始まりました。後沢氏は,約3年の年月をかけて,リンゴの栽培に最適な気候を持つサンタカタリーナ州南部の高原地帯「サン・ジョアキン」を見つけると,ブラジル政府からの融資取り付けに奔走して同地に土地を購入しました。1974年7月には最初の入植者16戸がサン・ジョアキンに入って,本格的にリンゴ生産が始まります。

サン・ジョアキンに入植した農家

サン・ジョアキンに入植した農家

後沢氏は,団地の生産者を対象にした技術講習会を定期的に開催し,生産者からの要望があればどこにでも足を運んで丁寧な指導を行いました。また,同氏はサン・ジョアキンの気候条件等に照らして,日本の「ふじリンゴ」を栽培種として選定しましたが,同種は見事適合し,今後の同地発展に大きく貢献することになります。後沢氏の生産者に対する姿勢や,リンゴ栽培に関する専門的知見の高さは,ブラジル人から多大なる信頼を得るに至りました。

しかしながら,リンゴ生産団地構想の実現までには多くの困難が伴います。リンゴ植え付け後,はじめ3年間は農家にほとんど収入がなく,ジャガイモなどの作物を植えながら生計を維持するといった状態が続きました。また,ほとんどの農家はリンゴの栽培経験がなかったため,後沢氏の技術的な指導を受けながら,なんとか栽培を行う状況でした。1977年に迎えた初収穫も,雹(ヒョウ)害に見舞われてしまい,リンゴは傷物になってしまいます。

ようやく無事に収穫を終えられたのは1979年のことです。サン・ジョアキンのリンゴ生産団地は,その後も様々な困難に見舞われることとなりますが,後沢氏をはじめとする日本の協力によってリンゴの生産量は大きく拡大し,今ではサン・ジョアキンはブラジルにおけるリンゴの一大生産地として全国でも有名な土地になりました。

後沢氏は,リンゴの初収穫が行われた年にサン・ジョアキン名誉市民賞を受賞し,また1982年には後沢氏の貢献を讃える顕彰碑除幕式が行われ,現在でも多くのブラジル市民から感謝される存在となっています。

後沢氏の銅像

後沢氏の銅像

現在ブラジルはリンゴの純輸出国となり,ブラジル産リンゴの約半分は後沢氏が活動されたサンタカタリーナ州で生産されています。日本人が育てたブラジル産「ふじリンゴ」は,ブラジルの経済や産業,農家の方々の生活に大きな影響を与え,日本とブラジルを繋ぐ1つの象徴となりました。

シャン州北部地域における麻薬撲滅に向けた農村開発プロジェクト

原稿執筆:JICAミャンマー事務所 吉田 実 JICA専門家(チーフアドバイザー)

当プロジェクトが活動する,ミャンマー・シャン州北部地域は,標高500メートル~2,200メートルの山間地にシャン,カチン,パラウン,コーカン等の多様な少数民族が農業を中心として生活しています。

対象地域の山間部農村

対象地域の山間部農村 急斜面の農地を耕す農家夫婦

急斜面の農地を耕す農家夫婦

かつてこの地域は麻薬の原料となるケシが盛んに栽培されてきました。国連麻薬犯罪事務所データによると,シャン州北部のケシ栽培面積は2002年に5万5千ヘクタールでしたが,政府の強い統制によってケシ撲滅が進み,2006年には200ヘクタールまで減少しました。

コーカン地区のケシの花

コーカン地区のケシの花 アヘンを滲出するケシ坊主

アヘンを滲出するケシ坊主

その一方で,ケシ栽培で生計を立てていた農家は,収入源を失い,急激な貧困に陥りました。中には貧困から抜け出せず,再びケシ栽培に戻る農家も出てきています。

そうした農家への生計向上支援を行うため,2014年から5年間の計画で「シャン州北部地域における麻薬撲滅に向けた農村開発プロジェクト」が始まりました。

プロジェクトには5名の日本人専門家が派遣され,ミャンマー政府国境省,農畜産灌漑省をカウンターパートとして,ケシに替わる作物の導入を主な目的とする農業分野の支援に加え,農業以外の収入源創出のための「モデル活動」を実施しています。この「モデル活動」が定着するかどうかは,地域の特性や農家の意見を適切に反映することがカギとなるため,その点を工夫するようにしています。

代替作物では,伝統的に栽培され市場性が高く売買がしやすい茶,クルミ,カリン等に着目し,その普及を試みています。

茶の苗木生産支援

茶の苗木生産支援 クルミ苗木配布

クルミ苗木配布

農業以外の収入源の創出については,女性や年配の方のスキマ時間を上手く活かせるように,家畜飼育(ブタ),洋裁,果物加工(タマリンド)を試験的に取り入れています。

ブタ飼育 生育調査

ブタ飼育 生育調査 村の女性達による果物加工風景

村の女性達による果物加工風景

(タマリンドの種抜き)

洋裁教室を卒業した女性が

洋裁教室を卒業した女性が

村に戻って作製したリス族の衣装 村の学校生徒を対象とした

村の学校生徒を対象とした

薬物乱用防止啓蒙イベント

最近では,生計向上だけでなく麻薬撲滅につながる幅広いニーズにも応えています。例えば,コミュニティの社会問題となっている若者の薬物乱用の対策を支援して欲しいとの相談を受けたため,行政-村-学校-警察と連携して薬物防止に向けた啓発授業を行いました。

プロジェクトでは,農家に直接裨益する「モデル活動」に取り組むと同時に,シャン州北部地域の行政官に対し,「きめ細かな視点と柔軟性を持った農村開発事業の計画・実施」のための能力強化・経験の蓄積も目指しています。行政側,地域住民側,両方からのアプローチにより,プロジェクトの目標が達成されるよう,今日も私たちはミャンマー政府とともに活動しています。

フランスはTICADに期待する

原稿執筆:第6回アフリカ開発会議事務局(当時) 福原 康二 外務事務官

6回目となるTICAD VIは初めて尽くしのTICADになりました。

初のアフリカ開催,5年に一度から3年に一度に開催間隔が短縮されたことなどに加え,第三国との協力に焦点を当てた行事も初めて実施されました。特に,フランスとの間では,初めてTICAD VI公式サイドイベント「アフリカのための日仏パートナーシップ」を共催しました。

従来から日本は,アフリカの開発を支援するにあたり,フランスを始めとする各国と協調しながら支援を行っています。中でもフランスとの協調は,昨年10月にマニュエル・ヴァルス首相が訪日した際,安倍総理との間で「アフリカにおける持続可能な開発,保健及び安全のための日仏計画」(「日仏アフリカ協力計画」)を発出してから,これまで以上に活発になっています。

安倍総理とマニュエル・ヴァルス首相

安倍総理とマニュエル・ヴァルス首相

(写真提供:内閣広報室)

このような日仏アフリカ協力の旗振り役としてフランス側で精力的に働きかけを行ってきたのは,日産自動車とルノーの提携を成功させ,現在は日仏パートナーシップ仏外相特別代表を務めるルイ・シュヴァイツァー氏です。アフリカにおいても,日本とフランスが協力を進めれば,官民双方で,ウィンウィンの素晴らしい相乗効果を得ることが出来ると,ルイ・シュヴァイツァー氏は熱く語ります。彼の大叔父は,アフリカでの医療活動に一生を捧げノーベル平和賞を受賞した,あのシュヴァイツァー博士です。

フランスは,アフリカと深い歴史的な関係があります。多くのフランス人やフランス企業がアフリカに根を下ろし,人脈を築き,ビジネスを成功させています。政治・外交的にもフランスとアフリカの関係は深く,アフリカでは,特に治安面等で,日本がフランスを頼りにすることも少なくありません。

フランスは当初よりTICADに積極的に参加してきましたが,今回のTICAD VIでは更に一歩進んで,初めてフランス側から「アフリカでの日本とフランスの協力を強化するための大々的なサイドイベントを開催したい!」と,熱烈なラブコールがありました。これはフランスが,日本のTICADを,アフリカの開発のために非常に役に立つ重要な会議だと考えていることの表れでしょう。

岸田外務大臣とルイ・シュヴァイツァー氏

岸田外務大臣とルイ・シュヴァイツァー氏

このようなフランスのラブコールに応えて実施することになったTICAD VIでの日仏によるサイドイベントは,昨年10月に発出された「日仏アフリカ協力計画」の順調な実施を確認するものとなりました。

コートジボワールのアビジャン市は,「日仏アフリカ協力計画」で「持続可能な都市に関する日仏協力のパイロット都市」とされています。TICAD VIでのサイドイベントでは,このアビジャン市での協力に関する業務協力協定(MOC)に,コートジボワール政府,JICA及び仏開発庁(AFD)の3者が署名しました。

同じように,「日仏アフリカ協力計画」で言及のある日仏企業間の連携も強化されました。既に協力関係にあった豊田通商と仏ボロレ社に加え,三菱商事と仏トタル社の両子会社間でケニアにおける太陽光エネルギーの開発を目的とする覚書(MOU)が,三菱商事と仏エジス社の間でコートジボワールにおける水分野の開発を目的とする覚書(MOU)を含む二件の覚書が署名されたのです。

このサイドイベントには,三菱商事,豊田通商,富士フイルム,トタル,ブイグ,ヴァンシー,ボロレ・グループ,エジス,クレメシー等の日仏両国の企業が参加したほか,コートジボワールやトーゴのアフリカ諸国からも大臣が出席し,会場は多くの参加者で埋め尽くされ,大盛況の内にサイドイベントは幕を閉じました。

TICAD VI公式サイドイベント

TICAD VI公式サイドイベント

「アフリカのための日仏パートナーシップ」