ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第327号

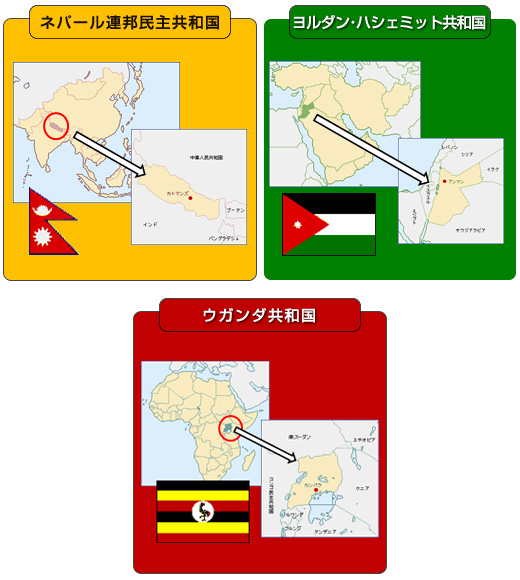

ODAメールマガジン第327号は,ネパール連邦民主共和国からの「ネパール,激動の時期」,「災害に強い家づくり,国づくりを目指して」とシリーズ「中東の難民問題」第9弾としてヨルダン・ハシェミット共和国から「国際社会による支援」,シリーズ「TICAD VI」第4弾としてウガンダ共和国から「ウガンダ:日本のコメ作りによる難民支援」をお届けします。

ネパール,激動の時期

原稿執筆:在ネパール日本国大使館 大山 誠 一等書記官

昨年(2015年)は,ネパールにとって激動の年となりました。

4月25日の大地震,9月20日の新憲法公布及び施行,10月12日の政権交代といった,国家を揺るがすような大きな出来事が一気に起きた,そんな年でした。とはいっても,震災復興や憲法の施行は道半ばであり,未だその激動がおさまっていない,そのような印象が現地では感じられます。

昨年4月の大地震では,犠牲者約9,000名,住宅全半壊約76万戸と,非常に大きな被害が生じました。また,残念なことに,貴重な観光資源である多数の世界遺産が大きな被害を受けました。今回の地震で数多くの住宅やインフラ施設が被害を受けたことから,耐震・防災技術やインフラ整備の重要性が改めて明らかになりました。

世界遺産の被災状況(パタン)

世界遺産の被災状況(パタン)

また,ネパール国民が待ち望んできた新憲法に関しては,民主化を更に推し進めるものとして,日本を含め多くの国が歓迎の意を示しました。一方で,憲法制定後も一部の政党がその内容について反対運動を展開するなど,未だに議論が続いております。更に,本憲法の施行のためには,多数の新法律の策定及び現行法の改正が必要であり,その大変な作業が現在進行中です。

今年は日・ネパール外交関係樹立60周年,という明るいニュースもあります。今年の3月には,世界的に著名な登山家である三浦雄一郎氏が親善大使に任命されました。これまで両国間では文化面や学術面など,様々な面から交流を進めてきましたが,今年は交流を更に深めるべく,両国で様々な60周年記念事業が行われております。

このような状況の中,我が国は,住宅・学校・インフラ再建を中心とした震災復興事業を推進しております。また,後発発展途上国からの脱却を目指すというネパール政府の取り組みを後押しするため,教育・保健・農業などを通じた貧困削減,法整備や行政能力向上を通じた民主主義の基盤作り,慢性的な課題である交通渋滞や電力不足を解消するためのインフラ整備を中心に,ネパールの社会・経済の発展に向けて,力強い支援を実施しております。

シンズリ道路遠景(日本工営,安藤ハザマ提供)

シンズリ道路遠景(日本工営,安藤ハザマ提供)

災害に強い家づくり,国づくりを目指して

原稿執筆:JICAネパール事務所 位坂 和隆 企画調査員

震災後にJICAが教室の補修をした学校で

震災後にJICAが教室の補修をした学校で

生徒たちに囲まれる筆者(2016年4月,ダーディン郡)

急傾斜の段々畑に作られた

急傾斜の段々畑に作られた

仮設住宅(ゴルカ郡) 仮設住宅で暮らす被災者の一家

仮設住宅で暮らす被災者の一家

(シンドパルチョーク郡)

【大震災から1年余り,長引く仮設生活】

2015年4月25日に発生したM7.8のネパール大地震は,犠牲者約9,000名と甚大な被害をもたらしました。地震発生後,日本政府は直ちに国際緊急援助隊を派遣,人命救助や医療サービス提供に努めました。その後,震災復興のため総額約320億円超の支援を約束しました。その支援が被災地に役立つよう目配りし,課題に対処する-それが私の任務です。

ネパールでは2015年9月以降,国内のエネルギー不足が深刻化しています。現在ではエネルギー不足は解消に向かいつつあるものの,多くの被災者が仮設暮らしのまま,震災1周年を迎えました。仮設住居の多くは,がれきから引き抜いた木材にトタン板を張り付けただけです。また被災した学校では子供たちが,決して良いとは言えない環境の中,勉強を続けています。

竹の支柱にムシロをかけただけの仮設教室(ラリトプール郡)

竹の支柱にムシロをかけただけの仮設教室(ラリトプール郡)

(2016年5月,JICA支援でこの学校の再建開始)

【「Build Back Better」実現のために】

そんな中,JICAは復興を促進するため様々な活動を行ってきました。日本政府が提唱する「Build Back Better(より良い復興)」の防災理念を実現するため,地震に強い住宅・学校のデザインを提供したり,工事関係者にその建て方を指導したりしています。耐震住宅再建には多くの資金も必要です。その負担軽減のための補助金提供も支援の柱の一つです。

地元の大工さん向けに耐震住宅建設のトレーニングを実施

地元の大工さん向けに耐震住宅建設のトレーニングを実施

(2016年3月,シンドパルチョーク郡)

また,市民サービス回復のための公共施設再建や修復可能な被災教室の補修もいち早く手掛け,復興推進のトップランナーとして事業を進めています。

素手で石を砕くお年寄り(ゴルカ郡)

素手で石を砕くお年寄り(ゴルカ郡) 震災1周年の日に住宅再建をする世帯へ,

震災1周年の日に住宅再建をする世帯へ,

工事の安全キットをプレゼント

(シンドパルチョーク郡)

【「ヒマラヤの峰々」を越えて】

それでも復興への道のりは,ヒマラヤの峰々のように険しいと日々感じます。辺境地区にはロバか徒歩でしか,たどり着けない村々も多数あります。そうした村では青壮年の男性は出稼ぎに行き,残るのは女性や高齢者たちが大半です。

一方,この国ではいたるところで,重い荷物を淡々と背負うおばあさんたちを見かけます。その忍耐強い背中をみんなの手で支えれば,高い山も越えていけるかもしれません。

2016年3月,住宅再建が必要な農村世帯向け補助金配布が始まり,5月にはJICA支援による学校再建事業が,被災地の先陣を切ってスタートしました。

千里の道も足元の一歩からと言います。ネパール復興のゴールは,被災者の皆さんが安心して暮らせる日々を取り戻し,そして災害に強い国をつくることです。そこで出会える笑顔をめざし,次の一歩をたどっていきたいと思います。

JICAが再建を支援する公共施設の工事現場

JICAが再建を支援する公共施設の工事現場

(2016年6月,シンドパルチョーク郡)

国際社会による支援

原稿執筆:在ヨルダン日本国大使館 吉田 憲正 一等書記官

シリーズでヨルダンにおけるシリア危機の影響をお伝えしていますが,第4回目の今回は国際社会によるヨルダン支援について紹介させて頂きます。

【ヨルダン対応計画(JRP)】

シリア危機に関する国際社会のヨルダンに対する支援は,ヨルダン政府と国際社会が連携して作成した「ヨルダン対応計画」(JRP: Jordan Response Plan)に基づいて行われています。JRPには,シリア危機の影響を強く受けている教育,保健,水・衛生,社会保障など合計12分野に必要な支援と金額が示されていて,2015年から2018年までの4年間の合計は約110億ドル(約1兆2,000億円)となっています。この金額はヨルダンの国家予算(2016年予算:約120億ドル)に迫るもので,シリア危機がヨルダンの経済社会に及ぼしている影響の大きさが窺えます。

因みに,JRPでは,2015年に必要な額は29億ドルとされていますが,国際社会からの支援は約10億ドルにとどまったため,ヨルダン政府は更なる支援を国際社会に求めています。他方,国際社会にとってみても,年間27.5億ドル(約2,800億円)もの支援を継続的に行うことは容易ではなく,両者の間にはギャップがあります。

【相違点】

上記のように,ヨルダンに対する支援額には大きなギャップがありますが,その他にも,両者の立場の違いからくる相違点があります。難民受入れ,ヨルダンへの支援,シリア難民への就労許可に関する両者の立場を簡単に整理すると以下のようになります。

| ヨルダン政府 | 国際社会 | |

|---|---|---|

| 難民 |

|

|

| 支援 |

|

|

| 就労 |

|

シリア難民に就労許可を与えることで,

|

【ヨルダン・コンパクト】

今年の2月にロンドンで行われたシリア支援会合では,上記の相違点を踏まえ,ヨルダンと国際社会が協力してシリア危機に対応するための「ヨルダン・コンパクト」が発表されました。

「ヨルダン・コンパクト」には,ヨルダン政府はこれまでの方針を転換し,シリア難民に就労許可を与え,ヨルダン人とシリア難民が共に裨益する形でヨルダンの経済成長を目指すことが表記されており,これに対して国際社会はヨルダンに対する具体的な支援額を表明しました。これは解決の糸口が明確にならないシリア情勢を踏まえ,難民の滞在が長期化することを前提とした持続可能な対応策に,ヨルダン政府と国際社会が合意したものと見ることができます。

このように,国際社会によるヨルダン支援は,従来どおりJRPを軸に進められていますが,今回「ヨルダン・コンパクト」が取り入れられたことから,今後はヨルダン経済の成長やシリア難民の経済活動への参加といった要素にもスポット・ライトを当てた形で支援が行わることになります。

UNHCRによる支援

UNHCRによる支援

(難民キャンプ) UNICEF

UNICEF

(複数ドナーが連携支援) 日本による支援(救急車)

日本による支援(救急車)

NGOによる支援(難民キャンプ)

NGOによる支援(難民キャンプ)

ウガンダ:日本のコメ作りによる難民支援

原稿執筆:在ウガンダ日本国大使館 髙田 健太郎 経済協力調整員

皆さんはウガンダと聞いてどのようなイメージを持たれるでしょうか。

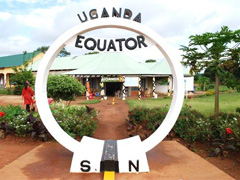

ウガンダはアフリカの東部,赤道直下に位置しており,年間平均気温は摂氏23度と一年を通じて夏の軽井沢のような爽やかな気候が特徴です。またナイル川の源流とビクトリア湖(アフリカ大陸最大の内陸湖で,大きさは九州の2倍にも達します)を抱える緑豊かな国でもあります。英国のチャーチル元首相は,その美しさからウガンダのことを「アフリカの真珠」と呼んだほどです。

北半球と南半球を分ける赤道

北半球と南半球を分ける赤道 源流近くのナイル川

源流近くのナイル川

ウガンダは自然に恵まれた美しい国ですが,一方で貧困や難民の問題を抱えています。

ウガンダは周辺国の南スーダン,コンゴ民主共和国,ブルンジ,ソマリアなどから多くの難民を受け入れていて,その数は50万人以上にも達します。これは,ウガンダが難民に対し寛容な政策をとっていることが理由の一つといえるでしょう。

ウガンダでは難民として登録されると,土地が貸与され,移動や就業の自由も認められています。年々増加する難民の問題に取り組むべく,日本はUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)やWFP(国連世界食糧計画)と協力しながら支援をおこなっています。

南スーダンから到着した難民

南スーダンから到着した難民

((c) UNHCR/Isaac Kasamani) 難民居住地での生活の様子

難民居住地での生活の様子

((c) UNHCR/Isaac Kasamani)

ウガンダに避難してきた難民は,UNHCRやWFPから住居や食糧の支援を受けますが,祖国の状況が安定しない中,難民としてウガンダに長期にわたり滞在するケースが増えています。そこで日本は,JICAを通じて2004年からウガンダ人農民を対象に実施してきたコメ栽培支援を,2014年からは難民にも拡大し,難民の生活自立支援をおこなうことにしました。

ウガンダの寛容な政策のおかげで,難民は貸与された土地を農業に利用することができます。そこで日本が,難民に対しコメ栽培の技術指導をおこなうことで,難民自身が食糧を生産し自立することができるようになります。

また,自分たちで食べる分以上に収穫できたコメを販売して現金収入を得られれば,いずれ国際機関の支援に頼らない自立した生活を送ることができるようになるでしょう。このように,難民が支援に頼らず自立できることは,難民の尊厳にも関わる重要な意味を持っているといえるでしょう。

コメの育ち具合を確認する

コメの育ち具合を確認する

難民とUNHCR職員 収穫後のコメを害虫などから

収穫後のコメを害虫などから

守るためのコンテナ

日本のコメ栽培支援を受けた農家のなかには,約20キログラムの種から1,300キログラム近くのコメを収穫した人もいます。コメはその他の穀物に比べて,市場で高く売ることができるので,コメ栽培を拡大したいという農家の声も多く聞かれます。

こうした声を受けて日本は,国際機関とも協力しながら,引き続きウガンダにおける貧困削減や難民支援に取り組んでいきます。

難民の育てた,たわわに実ったコメ

難民の育てた,たわわに実ったコメ 収穫時期に関する説明をおこなう難民

収穫時期に関する説明をおこなう難民